СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Курс лекций по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»

Курс лекций по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»

Просмотр содержимого документа

«Курс лекций по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»»

Тема 1.1 Сущность и функции денег. Денежного обращения

Лекция 1

Сущность и происхождение денег

Существуют несколько концепций происхождения денег[1]. Рационалистическая теория объясняет появление денег как результат соглашения (или сговора) людей, убедившихся в том, что для продвижения стоимости в меновом обороте необходимы специальные инструменты.

Согласно эволюционной теории деньги появились в результате эволюционного процесса. Эта теория разработана на основе анализа товарного обращения.

Общественное разделение труда (выделение земледелия и скотоводства, а затем и ремесел) привело к необходимости постоянного обмена продуктами труда. Произведенный для продажи продукт труда — это товар. Товары обладают потребительной стоимостью и стоимостью.

Движение товаров от одного товаропроизводителя к другому (обмен) предполагает соизмерение различных по виду, качеству, назначению товаров.

Основой соизмерения товаров является их стоимость (а не цена), т. е. общественно необходимый труд, затраченный на производство товара.

С целью обеспечения сопоставимости различных затрат труда появилось понятие меновой стоимости. Меновая стоимость — это способность товара обмениваться на другие товары в определенных пропорциях.

В процессе эволюции обмена товаров получили развитие формы стоимости: простая, или случайная, развернутая, всеобщая и денежная.

Простая, или случайная, форма стоимости (Xтовара А = Yтовара В). Здесь продукты скотоводства и земледелия непосредственно обменивались друг на друга: 1 овца = 1 мешку зерна, т. е. потребительная стоимость овцы служит формой проявления стоимости зерна.

Развернутая форма стоимости (X товара А - Y товара В, или = = Z товара С, или = и т. д.). Каждый товар выражал свою стоимость в многочисленных других товарах: 1 мешок зерна = 1 овце, или = 1 аршину холста, или = 1 топору, или = и т. д., т. е. при развернутой форме стоимости мешок зерна вступает в стоимостные отношения не с одним только товаром другого вида, а со всем товарным миром. При развернутой форме стоимости ряд выражений стоимости товара никогда не заканчивается и всегда может быть продолжен путем включения в цепочку уравнения стоимости каждого вновь появляющегося товара.

Всеобщая форма стоимости (X товара A — Yтовара В; Z товара С и т. д.). При всеобщей форме стоимости многочисленные товары выражают свою стоимость в одном товаре — общепризнанном эквиваленте.

Роль товара-эквивалента выполняли бусы из ракушек, жемчуг, драгоценные камни, сушеная рыба, зерно, вино, табак и др. В регионах преимущественного развития скотоводства в виде товарных денег использовался скот. У древних славян в качестве товара-эквивалента фигурировали шкуры животных — куны (мех куницы) и векши (беличий мех). Некоторые товары-эквиваленты дали название современным денежным единицам. На языке древних индийцев скот звучит как «рупа», в современной Индии денежная единица называется рупией.

Денежная форма стоимости (Xзолота (серебра) - Yтовара В; Z товара Сит. д.). Постепенно функция всеобщего эквивалента закрепилась за благородными металлами (золото, серебро), стала их монополией. Так, в Бирме, где серебро циркулировало еще не в виде монеты, покупатель, отправляясь на рынок, запасался куском серебра, молотком, резцом, весами и гирями. Платой за товар было серебро, нужное количество которого отрубалось тут же на рынке[2]. На Руси из слитков серебра в XIII в. рубились куски, получившие название рублей.

Для превращения товара в деньги необходимо:

• общее признание за этим товаром роли всеобщего эквивалента;

• длительное выполнение этим товаром роли всеобщего эквивалента;

• наличие особых физических свойств, пригодных для постоянной обмениваемости.

Деньги, являясь по своему происхождению товаром, также обладают двумя свойствами товара: потребительной стоимостью (в виде украшения — удовлетворяют эстетическую потребность); стоимостью, поскольку на добывание благородных металлов также затрачивается определенное количество общественно необходимого труда.

Однако деньги — это специфический товар:

• стихийно (исторически) выделившийся за счет своих физических свойств;

• привилегированный, обладающий всеобщей потребительной стоимостью.

Таким образом, деньги — это товар особого рода, играющий роль всеобщего эквивалента.

С появлением денег товарный мир раскололся на две части — деньги и все остальные товары. Потребительная стоимость сконцентрирована на стороне всех товаров, а стоимость — на стороне денег. Деньги становятся выразителем потребительных стоимостей всех товаров через свою стоимость.

Функции денегСущность денег проявляется в их функциях. Деньги выполняют следующие пять функций: мера стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа, мировые деньги[3].

Функция денег как меры стоимости

В деньгах как всеобщем эквиваленте находит свое выражение стоимость всех товаров.

Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой. Для сравнения цен разных по стоимости товаров необходимо свести их к одному масштабу, т. е. выразить их в одинаковых денежных единицах. Деньги при выполнении ими функции меры стоимости выступают как идеальные, мысленно представляемые деньги. Масштабом цен при металлическом обращении называется весовое количество денежного металла, принятое в данной стране за денежную единицу и служащее для измерения цен всех других товаров. Первоначально весовое содержание денежной единицы совпадало с масштабом цен, что нашло отражение в названиях некоторых денежных единиц. Так, английский фунт стерлингов действительно весил фунт серебра.

В Российской Федерации с 1992 г. официальное соотношение рубля и золота не предусмотрено. В современных условиях произошел процесс демонетизации золота, т. е. утраты им функций денег, в том числе и функции меры стоимости.

Золото вытеснено из внутреннего и внешнего оборота неразменными на золото бумажными и металлическими знаками стоимости (заместителями действительных денег). Определение покупательной способности денег в условиях плавающих курсов строится на основе так называемых потребительских корзин.

Мировой характер товарно-денежных отношений вызвал развитие функции денег как меры стоимости. В рыночной экономике все товары, работы, услуги, природные ресурсы, а также интеллектуальные способности людей к труду приобретают денежную форму стоимости.

Функция денег как средства обращения

При непосредственном товарообмене (Т—Т) (товар на товар) купля и продажа совпадают во времени и пространстве и разрыва между ними нет. Кроме того, должны совпасть и потребности двух обменивающихся друг с другом товаровладельцев. Товарно-денежное обращение (Т—Д—Т) включает два самостоятельных процесса, разделенных во времени и пространстве: 1) превращение товара в деньги — продажу (Т—Д) и 2) превращение денег в товар — куплю (Д—Т).

Деньги, функционируя в качестве средства обращения, играют роль посредника в обмене товаров, позволяют преодолеть временные и пространственные границы, которые характерны для непосредственного товарообмена: продать товар можно сегодня на одном рынке, а осуществить покупку — в другое время и на другом рынке.

Функцию денег как средства обращения могут выполнять неполноценные деньги — бумажные и кредитные. В современных условиях господствующее положение занимают кредитные деньги. Обслуживая промышленный, торговый и денежный капитал, кредитные деньги выступают средством обращения и средством платежа. В связи с этим формула обращения денег Т—Д—Т, характерная для простого товарного производства, принимает вид: Д—Т—Д. Поэтому в зарубежной экономической науке функцию денег средства обращения и функцию денег средства платежа объединяют в одну функцию — функцию средства обращения.

Функция денег как средства накопления

Деньги, являясь всеобщим эквивалентом, обеспечивают их владельцу получение любого товара, становятся воплощением общественного богатства, и у людей возникает стремление к их накоплению и сбережению.

Для выполнения функции денег как средства накопления деньги должны сохранять свою стоимость длительное время. Лучше всего для этой цели подходит золото, позволяющее обезопасить сбережения от обесценения. Золото, выполняя функцию средства накопления, выступало регулятором денежного оборота: лишние деньги уходили в сокровища, недостаток наполнялся из сокровища.

В настоящее время золото изъято из обращения, однако продолжает играть роль сокровища. В масштабе государства создается золотой запас. Величина золотого запаса свидетельствует о богатстве страны и обеспечивает доверие резидентов и нерезидентов к национальной денежной единице.

Отдельные физические лица также накапливают золото, покупая его на рынке в обмен на свою национальную денежную единицу.

При отсутствии золотого обращения и господстве знаков стоимости накапливаются и сберегаются заместители действительных денег, прежде всего бумажные деньги. Из временно свободных денежных средств создаются денежные резервы как на отдельном предприятии, так и в масштабе страны. Однако хранить бумажные деньги в виде «мертвого сокровища» невыгодно, поэтому хозяйствующие субъекты краткосрочный капитал сосредоточивают в кредитных организациях, а долгосрочный капитал — с помощью ценных бумаг, получая при этом доход. [4]

Функция денег как средства платежа

Деньги в качестве средства платежа имеют специфическую схему движения: (Т—ДО—Д), где Т — товар, ДО — долговое обязательство, Д — деньги. По такой схеме нет встречного движения денег и товара. Товары продаются не за наличные деньги, а с рассрочкой платежа. Погашение долгового обязательства является завершающим звеном в процессе купли-продажи.

Деньги в функции средства платежа осуществляют относительно самостоятельное движение до или после движения товара, составляют основу развития кредитных отношений, организации безналичных расчетов.

Как средство платежа деньги используются для погашения разного рода обязательств, возникающих при купле-продаже товаров в кредит, т. е. там, где денежное обращение предшествует переходу товаров от продавца к покупателю; по причине неодинаковой продолжительности периодов производства и обращения товаров, сезонного характера производства и сбыта отдельных товаров и др.

Разрыв между товаром и деньгами во времени создает опасность неплатежа должника товаровладельцу.

Функция мировых денег

Развитие международных экономических отношений и, прежде всего, мировой торговли привело к появлению мировых денег.

При золотом стандарте мировыми деньгами выступало золото. Национальные золотые монеты принимались в других странах по весу с учетом их износа и распространенной порчи монет. В качестве мировых денег использовались также кредитные деньги (банкноты) отдельных государств, разменные на золото.

Современные мировые деньги воплощают в себе следующие функции: интернациональная мера стоимости, всеобщее средство платежа, всеобщее средство накопления. Как интернациональная мера стоимости мировые деньги находят свое выражение в валюте цены контрактов. Как всеобщее средство платежа — в валюте платежа при погашении международных обязательств. В качестве средства накопления — в валюте формирования государственных и частных резервов. Функция средства обращения не типична для мировых денег, поскольку сделки на мировых рынках (товарных и финансовых) осуществляются не в наличных деньгах, а с использованием кредита, т. е. с отсрочкой платежа.

Нынешние мировые деньги — это национальные деньги ряда развитых стран. Свободное хождение на мировом рынке имеют американский доллар, английский фунт стерлингов, японская иена, евро (совместная валюта стран ЕЭС). В условиях глобализации процессов денежного обращения рассматривается возможность введения единой азиатской валюты, единой валюты государств зоны Персидского залива, единой валюты ряда африканских стран. Претендуют на использование в качестве мировых денег китайский юань и российский рубль.

Для преодоления противоречия между международным характером использования и национальной природой валют создаются особые финансовые инструменты.

Так, Международный валютный фонд выпустил счетную денежную единицу SDR (специальные права заимствования), предназначенную для регулирования сальдо платежных балансов, пополнения резервов, расчетов по кредитам МВФ. SDR имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Курс SDR определяется на основе валютной корзины.

Для стран — участниц Европейской валютной системы была введена условная счетная денежная единица ЭКЮ (безбумажная денежная единица в виде записей на счетах в центральных банках стран-членов). С 1 января 1999 г. ЭКЮ прекратила свое существование и все активы, выраженные в ЭКЮ были пересчитаны 1 : 1 в евро.

Лекция 2

Виды денег

Различают следующие основные виды денег: действительные деньги, заместители действительных денег (знаки стоимости), кредитные деньги, электронные деньги.

Действительные деньги — деньги, у которых номинальная стоимость (обозначенная на них стоимость) соответствует реальной стоимости, т.е. стоимости металла, из которого они изготовлены. В большинстве стран действительными деньгами было золото и серебро.

Первоначально металлические деньги представляли собой слитки металла. С развитием металлического денежного обращения появились монеты. Монеты имели различную форму. Наиболее удобными были круглые, так как они меньше стирались. Лицевая сторона монеты называется аверс, оборотная — реверс и обрез — гурт. С целью предотвращения монеты от порчи гурт делался нарезным.

Первые монеты появились в древнем Китае и древнем Лидийском государстве (территория современной Турции). В Древнем Риме в III в. до н. э. при храме богини Юноны (один из эпитетов — Juno Moneta) находился монетный двор. Со временем все места, где изготавливались монеты, стали называть «монета» (английский вариант этого слова «мани» — деньги).

На Руси одним из первых начало чеканку монет Московское княжество. Также чеканили монеты в Новгородском, Рязанском, Псковском, Суздальско-Нижегородском и других княжествах. В начале XV в. насчитывалось около 20 центров чеканки монет. Монеты различных княжеств отличались друг от друга и по весу, и по внешнему виду. В 1535 г. в России началась чеканка общегосударственной монеты — копейки, названной так потому, что на ней был изображен всадник с копьем. Копейка весила 0,6 г и состояла из чистого серебра. Кроме нее в ходу была полукопеечная деньга. Затем российская монетно-денежная система пополнилась серебряным алтыном, гривной, полтиной, червонцем.

Для действительных денег характерны свободное перемещение между странами и устойчивость, обеспечиваемая определенным и неизменным содержанием благородного металла в денежной единице. Золотыми монетами выполнялись все пять функций денег.

Заместители действительных денег (знаки стоимости) — деньги, номинальная стоимость которых выше реальной. К ним относятся металлические знаки стоимости и бумажные деньги.

Металлические знаки стоимости. Не все металлические деньги являются полноценными. Знаками стоимости являются стершаяся монета из благородного металла и билонная монета, т. е. мелкая монета, изготовленная из дешевых металлов (медь, алюминий, сталь, латунь, никель).

Металлические знаки стоимости выпускаются центральными банками для обеспечения наличного денежного обращения. Например, в СССР в обращении находилась разменная монета образца 1961 г. в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и в 1 рубль. В Российской Федерации монеты образца 1997 г. выпущены в 1, 5, 10, 50 копеек и в 1, 2, 5 рублей.

Бумажные деньги появились как заместители находившихся в обращении серебряных и золотых монет. Право выпуска бумажных денег принадлежит государству. Разность между номинальной стоимостью выпущенных денег и стоимостью их выпуска образует эмиссионный доход казны, являющийся существенным элементом государственных поступлений. Избыточный выпуск денег для покрытия бюджетного дефицита ведет к их обесценению. Бумажные деньги выполняют две функции: средство обращения и средство платежа. Они обычно неразменные на золото и наделены государством принудительным курсом.

Бумажные деньги были изобретены древними китайскими купцами. В Европе они начали распространяться в XVIII в. первоначально как расписки в принятии на хранение товаров и золота (эти расписки можно считать и первыми ценными бумагами). Собственно деньги в виде банковских билетов были выпущены в 1716 г. во Франции.

В 1769 г., при Екатерине II, появились первые российские бумажные деньги (ассигнации). Они мало походили на деньги в нашем представлении. Это были скорее банковские обязательства — расписки на получение монеты. Ассигнации выпускались в соответствии с Манифестом от 29 декабря 1768 г. Ассигнации печатали специальные банки, указ о создании которых был подписан Петром III еще в 1762 г. Таких банков было два: один в Санкт-Петербурге, второй — в Москве. Эти банки должны были производить обмен ассигнаций на «звонкую монету», обеспечивая, таким образом, реальную стоимость бумажных денег. Ассигнации существенно облегчили денежные расчеты и потому пользовались очень большим спросом.

С началом Первой мировой войны размен бумажных денег на золото резко сократился, а затем и полностью прекратился. К началу Гражданской войны в качестве платежных средств в равной мере использовались кредитные билеты, выпущенные царским правительством, и купюры Временного правительства.

Гражданская война привела к разрушению денежной системы. На территории России, охваченной войной, обращались деньги различного происхождения и наименования. Свои деньги выпускали: губернии; торговые фирмы; Северо-Западная армия под командованием генерала Н.Н. Юденича; армия Деникина; Западная добровольческая армия; отдельный корпус генерала Родзянко; Астраханское казачество; Сибирское временное правительство (г. Омск); Сибирский ревком; партизанский отряд Булак-Балаховича и многие другие.

Первые советские деньги появились в марте 1919 г. (в народе их называли «совзнаками»). Однако деньги катастрофически обесценивались, что потребовало принятия чрезвычайных мер по укреплению денежной единицы. С октября 1922 г. начался выпуск червонцев — банковских билетов, которые обеспечивались золотом в монетах и слитках, платиной в слитках, американской, английской и шведской валютами, а также ценными товарами. Червонцы на внутреннем рынке вытеснили из платежного оборота золотую монету и иностранную валюту и котировались на многих валютных биржах мира, причем даже несколько выше американского доллара.

На территории СССР наиболее долговечными были деньги образца 1961 г. (в неизменном виде они просуществовали вплоть до начала 1991 г.). Масштаб цен с 1 января 1961 г. был изменен в 10 раз, т. е. десять ^старых» рублей приравнивались к одному новому. В обращение были выпущены денежные билеты достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 рублей.

В Российской Федерации стабильными оказались билеты образца 1997 г. Бумажные денежные знаки выпущены номиналом 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей.

Кредитные деньги. Их появление связано с функцией денег как средства платежа, где деньги выступают обязательством, которое должно быть погашено в установленный срок. Кредитные деньги выпускают как частные юридические лица, так и государство.

Кредитные деньги нельзя непосредственно, быстро и без ограничений использовать как покупательное и платежное средство в денежных расчетах с третьими лицами за товары и услуги, для уплаты налогов и иных обязательных платежей. Кредитные деньги должны быть предварительно конвертированы их владельцами в наличные деньги.

Кредитные деньги выступают в виде должным образом оформленных бумаг (банкнот, чеков, векселей), а также в виде соответствующих записей на счетах в банковских институтах, национальном казначействе.

Вексель — письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную сумму в заранее оговоренный срок и в установленном месте. Различают простой и переводной вексель, отличие между ними в том, что плательщиком по простому векселю является лицо, выдавшее вексель, а по переводному — какое-то третье лицо.

Казначейские векселя — векселя, выпускаемые государством для покрытия дефицита бюджета и кассового разрыва. Коммерческий вексель — вексель, выдаваемый под залог товара. Банковский вексель — вексель, выдаваемый банком своему клиенту.

Банкнота — бессрочное долговое обязательство, обеспеченное гарантией центрального (эмиссионного) банка страны[5]. Первоначально банкноты имели золотую гарантию и обменивались на золото. Банкноты выпускаются строго определенного достоинства, и по существу они являются национальными деньгами на всей территории государства. В Российской Федерации эмитентом банкнот является Центральный банк России.

Чек — денежный документ установленной формы, содержащий безусловный приказ владельца счета в кредитном учреждении о выплате держателю чека определенной суммы.

Впервые чеки появились в XVI—XVII вв. в Великобритании и Голландии. Различают несколько видов чеков: расчетный — письменное поручение банку произвести денежный платеж со счета чекодателя на счет чекодержателя (используется для осуществления безналичных расчетов); денежный — чек, предназначенный для получения в кредитных учреждениях наличных денег.

Денежные чеки воспринимаются как одна из форм денег в связи с тем, что они в полной мере реализуют функцию наличных денег как платежного средства. Основой чекового обращения служат вклады в банках. Благодаря наличию такого вклада и возможности снять и перечислить с него деньги чеки обретают возможность выступать в качестве инструмента платежа. Чеки используются для оплаты торговых операций, различных платежей, в туристическом бизнесе и других направлениях.

Электронные деньги — записи об обязательствах, хранящиеся электронным способом на технических устройствах, появились как результат развития научно-технического прогресса. Начиная с середины 90-х гг. XX в. электронные деньги стали активно вводиться в обращение виртуальными частными банками, электронными расчетно-платежными системами, иными коммерческими структурами, функционирующими в глобальной сети Интернет (Internet) в режиме реального времени (on-line), и получили широкое распространение во многих странах мира, прежде всего в Западной Европе и США.

Электронные деньги обладают некоторыми специфическими особенностями. Прежде всего, у электронных денег нет натурально-вещественных носителей потребительной стоимости и стоимости. Чтобы денежные средства стали электронными, их необходимо предварительно передать оператору платежной системы, при этом банковский счет лицу, предоставившему денежные средства, не открывается. Электронные деньги могут существовать исключительно в форме специальных электронных импульсов, цифровых двоичных кодов (файлов), которые содержат информацию о характеристике денежных знаков (серийный номер, дата выпуска, наименование эмитента). Электронные деньги хранятся на соответствующих технических устройствах (в памяти на жестком диске компьютера или микропроцессорной карты) и переводятся с помощью программно-математического обеспечения по различным каналам электронной связи (через локальные компьютерные сети или глобальную сеть Интернет). Главное отличие электронных систем платежей от традиционных заключается в том, что весь процесс от начала до конца происходит в цифровой форме, т. е. без звона мелочи и подписи ручкой на чеке. По этой причине электронные деньги часто также называют виртуальными деньгами, компьютерными деньгами или киберденьгами.

Выделяют две основные группы электронных денег — на базе карт и на основе сетей.

Электронные деньги на базе карт. Платежные карты[6] (расчетные, кредитные, предоплатные и др.) обеспечивают повышение прозрачности финансовых операций, прирост налоговых поступлений, снижение издержек, связанных с обслуживанием наличного денежного оборота, увеличение объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу, развитие смежных сфер деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.

Рост безналичных платежей с использованием карт в значительной степени связан с увеличением количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг мобильной связи, интернет-провайдеров, кабельного телевидения и т. п., совершаемых посредством банкоматов и мобильных телефонов.

Чаще всего находят применение смарт-карты или чиповые карты. По сути смарт-карты являются предварительно оплаченными картами или «электронными кошельками» со встроенным микропроцессором, на котором записан эквивалент суммы, заранее оплаченный эмитенту таких карт. Все эти карты являются многоцелевыми, поскольку они применяются для платежей с многими фирмами. Режим функционирования чиповых карт обеспечивает круглосуточный доступ их владельцев к электронным деньгам и одновременно позволяет держателям смарт-карт периодически пополнять остатки денежных средств через банковские отделения, банкоматы, по телефону или сети Интернет. Общей чертой всех проектов, связанных с использованием электронных денег на базе карт, является участие в них небанковских институтов, таких как VISA, Master Card и др.

Электронные деньги на основе сетей. Сетевые деньги хранятся в памяти компьютеров и переводятся по электронным коммуникационным каналам, в том числе и Интернет, посредством различного программного обеспечения. Электронные системы сетевых денег, так же как и системы, базирующиеся на смарт-картах, пока работают на условиях предоплаты оказываемых услуг. Для проведения платежей с помощью сетевых денег пользователям необходимо установить на своих компьютерах специальное программное обеспечение, обычно бесплатное. Электронные сетевые деньги чаще всего используются для осуществления платежей на мелкие суммы в интернет-магазинах, виртуальных казино и биржах, для оплаты тех товаров и услуг, которые заказываются через Интернет. К электронным деньгам на базе сетей можно отнести системы: WebMoney, Япбех.Деньги.

Электронные деньги имеют следующие преимущества перед наличными деньгами: при проведении платежа не возникает сдача; не надо физически инкассировать полученные деньги; не нужна физическая охрана денег; момент платежа фиксируется электронными системами; удобно контролировать и анализировать расходы. В целом электронные деньги создают новые возможности для бизнеса в связи с переносом экономической активности в Интернет.

Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. Единство о взаимосвязь.

Денежное обращение — движение денег в процессе выполнения ими функции средства обращения и средства платежа.

Денежный оборот (платёжный оборот) — это система, созданная движением денег в наличной и безналичной формах при обслуживании ими процессов производства, распределения, обмена и потребления товара, а также не товарных платежей и расчетов. Материальной основой денежного оборота всегда является товарное обращение. Деньги должны быть активом, а не пассивом, то есть приносить пользу тем, кто с ними соприкасается, а для этого они должны быть в обороте.

В рыночной экономике объективной основой денежного обращения является товарное обращение.

Именно из средств, вырученных от продажи товаров в секторе потребления, оплачивается вся производственная сфера (за исключением производств, финансируемых из бюджета) и тем самым расширяются масштабы экономики. Обслуживая товарное обращение, деньги находятся в постоянном движении и создают денежные потоки между:

• центральным банком и иными кредитными организациями;

• самими кредитными организациями;

• кредитными организациями и предприятиями, организациями, учреждениями различных организационно-правовых форм;

• банками и физическими лицами; предприятиями и физическими лицами;

• банками и иными институтами финансовой системы;

• финансовыми институтами и физическими лицами.

Денежное обращение осуществляется в наличной и безналичной формах. Между наличным и безналичным денежным обращением существует тесная взаимосвязь: деньги постоянно переходят из одной формы обращения в другую, выступая то в качестве наличных денежных знаков, то в виде записей на счетах в банках и других финансовых институтах.

Налично-денежное обращение — денежный оборот, осуществляемый с участием наличных денежных знаков (банкнот, казначейских билетов[7], разменной монеты).

В конкретных исторических периодах расчеты наличными деньгами проводились по-разному. Например, при Петре I в условиях обращения действительных металлических денег сбор подушной подати[8] на финансовое обеспечение армии был организован следующим образом. Полки были приписаны к губерниям с целью снабжения их деньгами. От губернии выделялся для каждого полка чиновник, который назывался «земским комиссаром». Командиру полка и земскому комиссару выдавалась окладная книга, в которой перечислялись селения, приписанные к полку, и значилась причитающаяся с них сумма подушной подати. Деньги с крестьян собирал земский комиссар. В сборе денег принимали участие и офицеры полка. По мере поступления деньги ссыпались в мешки, мешки складывались в бочки, бочки пломбировались печатью командира полка и комиссара полка (офицера, который ведал денежным хозяйством полка). Часть собранных денег расходовалась непосредственно в полку, другая часть отсылалась в военное ведомство на централизованные затраты. Со временем обязанности по сбору денег полностью возложили на администрацию губерний и уездов[9].

В современных условиях по объему оборот наличных денег существенно меньше безналичного оборота, однако его экономическое значение чрезвычайно велико. В экономике любой страны наличные деньги являются важнейшим платежным средством. Даже несмотря на развитие электронных технологий не произошло исчезновение наличных денег и их замена электронными деньгами. К существенным достоинствами наличных денежных знаков относятся: простота и легкость применения всеми пользователями; моментальное осуществление расчетов; обязательность к приему при всех видах платежей на всей территории государства в любое время суток; анонимность использования; отсутствие необходимости в специальной и постоянно действующей инфраструктуре; возможность государственного контроля эмиссии и обращения.

Считается, что наличные деньги неудобны тем, что ими нельзя заплатить дистанционно.

На налично-денежное обращение влияет множество факторов. К прямым факторам относятся: оборот розничной торговли; объем платных услуг населению; размер заработной платы и пенсии; размер. купли-продажи иностранной валюты физическим лицам; объем рублевых вкладов физических лиц. Косвенные факторы следующие — объем ВВП, индекс потребительских цен, цена на нефть, размер внешнего долга, объем международных резервов страны, размер ставки рефинансирования центрального банка, объем вкладов физических лиц в иностранной валюте, курсы валют и др.

Безналичное денежное обращение — денежный оборот, осуществляемый без участия наличных денег в безналичной форме. Значение безналичных расчетов состоит в том, что они ускоряют оборачиваемость средств, сокращают абсолютную величину наличных денег в обороте, а также издержки на печатание и доставку наличных денег. Высокий уровень безналичных расчетов в любой стране говорит о правильной, грамотной организации всего денежного оборота.

Безналичные расчеты осуществляются через платежные системы, которые замещают расчеты наличными деньгами при осуществлении внутренних и международных платежей, выступают базовым сервисом, предоставляемым банками и финансовыми институтами. В зависимости от выбранного критерия классификации платежные системы могут быть национальные, международные, для крупных сумм, социально значимые, розничные и другие платежные системы.

Так, национальная платежная система (НПС) представляет собой совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости между субъектами экономики. НПС способствует финансовому взаимодействию хозяйствующих субъектов между собой, физических лиц, юридических лиц и государства, обеспечивает потребности различных субъектов экономики в целом и банков в частности в своевременном и качественном проведении расчетов.

Национальная платежная система включает ряд элементов, основными из которых являются:

• финансовые институты, предоставляющие счета для осуществления платежей, а также организации, являющиеся операторами сетей по платежам для этих финансовых институтов;

• платежная инфраструктура для обработки и передачи платежной информации;

• платежные инструменты для перевода денежных средств между плательщиками и получателями;

• рыночные механизмы, такие как договоренности, обязательные предписания и договоры по созданию различных платежных инструментов и услуг, формированию цен на них, а также их предоставлению и приобретению;

• законы, стандарты, правила и процедуры, которые определяют и регулируют механизм оказания платежных услуг.

Международная платежная система (МПС) — это система, услуги которой доступны в разных странах. Наиболее известны международные карточные платежные системы Visa и MasterCard — небанковские институты, принадлежащие банкам, а также небанковские американские компании American Express (Amex), Discover, Diners Club, японская платежная система JCB (Japan Credit Bureau) и китайская система CUP (China UnionPay).

Основные принципы организации безналичных расчетов в РФ

Остановимся на основных принципах организации современного безналичного оборота в РФ:

Предприятия всех форм собственности обязаны хранить свои средства на счетах в банках. В кассах предприятий разрешается держать лишь небольшие суммы наличных денег в пределах лимита.

Основная часть безналичных расчетов должна осуществляться через банк.

Требование платежа должно выставляться либо перед отгрузкой товара, либо вслед за ней. Однако в условиях кризиса платежей все большее число поставщиков выставляет требование предоплаты. Нередко предварительное получение денег перед отгрузкой товара (предоплата) достигает 100%.

Оплата клиентом банка полученных товаров и услуг осуществляется банком только с согласия обслуживаемого юридического или физического лица.

Формы безналичных расчетов платежей, допускаемые положением ЦБ РФ, выбираются предприятием по своему усмотрению.

Соблюдение этих принципов позволяет сохранять законность совершаемого денежного оборота.

Лекция 3

ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ. ДЕНЕЖНАЯ МАССА И СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГЗакон денежного обращения выражает экономическую взаимозависимость между массой обращающихся товаров, уровнем цен и скоростью обращения денег.

Эта взаимосвязь представляет собой совокупности двух видов зависимости: прямой зависимости между количеством денег, необходимых в качестве средства обращения, и суммой цен реализуемых товаров и услуг; обратной зависимости между количеством денег, необходимых в качестве средства обращения, и скоростью оборота денег.

Все это можно выразить следующей формулой: К = S / C

где К– количество денег, необходимых в качестве средства обращения; S– сумма цен реализуемых товаров и услуг; С– среднее число оборотов денег как средства обращения.

С возникновением функции денег как средства платежа формула несколько усложняется и закон, определяющий количество денег в обращении, приобре тает следующий вид:

где S1- сумма цен товаров и услуг; S2 – сумма цен товаров, проданных в кредит; S3 – сумма платежей по обязательствам; Р– взаимопогашающие платежи.

В экономической науке есть и другая точка зрения, которую разделяют представители количественной теории денег и сторонники монетаристской концепции. Американский экономист И. Фишер сформулировал следующее уравнение обмена:

M х V = Р х Q, где М – масса денег в обращении; V– скорость обращения денег; Р – средняя цена товаров и услуг; Q – количество проданных товаров и оказанных услуг.

Количество денег в обращении, умноженное на число оборотов в актах купли-продажи за год, равняется объему валового национального продукта.

Из уравнения обмена можно вывести количество денег, необходимое для обращения: М = P x Q x V, где М– масса денег в обращении, денежное предложение; V– скорость обращения денег; P x Q = V – номинальный объем ВНП.

Таким образом, денег для обращения необходимо столько, чтобы можно было реализовать по текущим ценам весь объем произведенных в рамках национальной экономики товаров и оказанных услуг.

Денежная масса – это сумма наличных и безналичных денежных средств, а также других средств платежа.

С учетом опыта зарубежных стран ЦБ РФ ведет расчеты следующих денежных агрегатов:

М0 – наличные деньги в обращении;

М1 = М0 + средства на расчетных, текущих и специальных счетах юридических лиц, средства страховых компаний, депозиты населения до востребования в банках;

М2 = М1 + срочные вклады населения в Сбербанке;

М3 = М2 + сертификаты и облигации госзайма.

Изменение объема денежной массы определяется не только увеличением количества денег в обращении, но и ускорением их оборота.

В настоящее время для характеристики денежной массы используется показатель денежная база, который по существу приравнивается к агрегату М2.

Скорость обращения денег – это быстрота их оборота при обслуживании сделок.

Основными показателями, характеризующими скорость оборота денег, являются:

1. показатель скорости обращения денег в кругообороте доходов – отношение валового национального продукта к денежной массе (агрегату М1 или М2);

2. показатель оборачиваемости денег в платежном обороте, т. е. отношение суммы переведенных средств по банковским текущим счетам к средней величине денежной массы.

Как следует из закона денежного обращения, увеличение скорости обращения денег равнозначно увеличению денежной массы.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ

Безналичный денежный оборот представляет собой часть денежного оборота, в которой движение денежных средств осуществляется в безналично-денежной форме в порядке перечисления (перевода) денежных средств со счета плательщика в банке на счет получателя, путем зачета взаимных требований, а также с использованием других банковских операций.

Безналичный денежный оборот – это основной вид денежного оборота. Безналичный денежный оборот охватывает: движение общественного продукта; распределение и перераспределение национального дохода; платежи за товары, услуги и выполненные работы; платежи, связанные с формированием доходов бюджета и осуществлением бюджетных расходов; платежи, относящиеся к источникам капитальных вложений; расчеты, связанные с финансированием предприятий; бюджетные, внутриотраслевые, внутрихозяйственные перераспределения денежных средств; получение и погашение банковских ссуд; выплату и использование части денежных доходов населения; другие платежи и поступления. Участниками этих отношений являются организации, в том числе банки и небанковские финансово-кредитные институты, население.

Преимущественное развитие безналичного денежного оборота по сравнению с налично-денежным обращением объясняется как объективными причинами, так и сознательно проводимыми государством мероприятиями с целью создания рациональной системы денежных расчетов и экономии общественных издержек обращения, поскольку скорость движения денег в безналичном денежном обороте значительно выше скорости движения денег в налично-денежном обращении.

Замещение расчетов наличными деньгами безналичными платежами и их рациональная организация в условиях рыночной экономики имеют важное значение для регулирования денежного обращения, образования банковских ресурсов, организации кредитных отношений, контроля за работой предприятий и сокращения издержек обращения, связанных с денежными расчетами.

Безналичный денежный оборот связан с кредитными отношениями, возникающими в процессе замещения действительных денег кредитными операциями. При отсутствии средств на счете плательщика безналичный денежный оборот может осуществляться за счет банковского кредита.

Система безналичных расчетов, как любая система, состоит из ряда элементов. Основными элементами системы безналичных расчетов являются:

– виды расчетных (платежных) документов;

– порядок документооборота;

– принципы организации безналичных расчетов;

– способы платежа;

– формы безналичных расчетов.

Безналичные расчеты осуществляются, как правило, на основе расчетных документов, которые представляют собой распоряжение клиента банку о переводе средств с одного счета на другой или о зачете взаимных требований.

Расчетный документ оформляется на бумажном носителе, в установленных случаях – в электронном виде. Расчетными документами являются:

– распоряжение плательщика о списании денежных средств с его счета и их перечислении на счет получателя средств;

– распоряжение получателя средств на списание денежных средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный получателем средств. Используются следующие расчетные документы: платежные поручения, аккредитивы (условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву), чеки, платежные требования, инкассовые поручения.

4 Лекция

Инфляция и формы ее проявления

Количество денег, обращающихся в стране, не может быть произвольным. В обращении должно находиться не больше и не меньше денег, чем это необходимо для нормального функционирования экономики при сложившемся уровне цен и скорости обращения денег.

Инфляция — кризисное состояние денежной системы. Термин «инфляция» (от латинского inflatio — вздутие) означает переполнение сферы обращения бумажными деньгами вследствие чрезмерного их выпуска. Инфляция может быть и результатом сокращения товарной массы при неизменном количестве выпущенных бумажных денег. Инфляция сопровождается ростом цен и падением реальной заработной платы.

Первопричина инфляции — диспропорции в развитии экономики. Различают внутренние (неденежные и денежные) и внешние факторы.

Внутренние неденежные факторы — диспропорции развития экономики, государственно-монополистическое ценообразование, кредитная экспансия.

Внутренние денежные факторы — кризис государственных финансов: дефицит бюджета, рост государственного долга, эмиссия денег, увеличение массы кредитных денег (векселей), уменьшение скорости обращения денег.

Внешние факторы — мировые кризисы (сырьевой, энергетический, валютный), валютная политика государства, направленная на экспорт инфляции, нелегальный экспорт золота, валюты.

В зависимости от темпов роста цен различают инфляцию следующих видов: ползучая, рост цен 3—4 % в год; галопирующая, рост цен 10—50 % и до 100 %; гиперинфляция, рост цен более 100 %. Инфляция является неизбежным спутником развития рыночной экономики с гибкими ценами. Более 70 % стран имеют темпы инфляции до 10 % в год. В некоторых странах темпы инфляции превышают 100 % в год.

В зависимости от причин возникновения различают два типа инфляции: инфляция спроса; инфляция предложения.

Инфляция спроса возникает, если спрос на товары больше, чем предложение товаров. Под влиянием увеличения совокупного спроса и избытка денег начинается рост цен. Инфляция спроса обусловлена: милитаризацией экономики; дефицитом бюджета и ростом государственного долга; кредитной экспансией банков (выпуском кредитных денег в качестве средства платежа); притоком иностранной валюты, т. е. увеличением денежной массы без увеличения объема товаров.

Инфляция предложения вызывается: снижением производительности труда, сокращением предложения товаров и услуг; появлением новых потребностей человека; ростом заработной платы; высокими косвенными налогами и ростом издержек производства; энергетическим кризисом.

В конечном итоге предложение товаров и услуг сокращается, что ведет к росту цен.

Наиболее распространенным показателем инфляции, в том числе и в России, является индекс потребительских цен (ИПЦ). Он характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. В соответствии с методологией Госкомстата РФ этот индекс рассчитывается как отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде. В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами, включены товары и услуги массового спроса, наиболее часто потребляемые населением.

Отбор позиций производится с учетом их значимости для потребления, представительности с точки зрения отражения динамики цен на однородные товары, устойчивого наличия в продаже. Ценовая информация собирается на территории всех субъектов РФ. Наблюдение за потребительскими ценами в соответствии с действующей методологией осуществляется в Российской Федерации с 1992 г.

Аналогом российского ИПЦ в западных странах выступает индекс общих цен (ИОЦ), имеющий более давнюю историю. Однако набор товаров и услуг, использующийся для его расчета, существенно отличается от российского. В ряде случаев для измерения инфляции предлагается использовать индексы промышленных цен или индексы цен на конкретные группы товаров или услуг, т. е. индексы оптовых цен. Но в условиях высоких темпов роста цен различия между индексами потребительских и оптовых цен невелики, поэтому ИПЦ используется в качестве основного показателя инфляции.

Основными методами борьбы с инфляцией являются денежная реформа и проведение антиинфляционной политики.

Денежная реформа (проводится однократно) — полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и укрепления денежного обращения.

Методы проведения денежной реформы:

• нулификация — объявление об аннулировании обесценивающейся денежной единицы и введение новой;

• реставрация — восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы;

• девальвация — снижение золотого содержания денежных единиц или понижение курса национальной валюты к золоту, серебру и иностранной валюте;

• деноминация (метод зачеркивания нулей) — укрупнение денежной единицы и обмен по установленному соотношению старых денежных знаков на новые. В таком же соотношении пересчитываются цены, тарифы, заработная плата, остатки денежных средств на счетах, балансы предприятий.

Антиинфляционная политика — комплекс мер по государственному регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. Наметились два основных подхода: дефляционная политика и политика доходов.

Дефляционная политика включает в себя: регулирование денежного спроса через денежно-кредитный и налоговый механизм; снижение государственных расходов; повышение процентных ставок за кредит; усиление налогового бремени; ограничение денежной массы; конкурентное стимулирование отдельных производств путем снижения налогового бремени.

Политика доходов предусматривает: контроль за ценами; контроль за заработной платой путем ее замораживания или установления пределов роста; индексацию полную или частичную; компенсацию расходов.

Выбор политики и антиинфляционных мер зависит от приоритетов, устанавливаемых правительством. Если ставится целью стимулирование роста производства, то предпочтение должно отдаваться политике доходов. Если надо сдержать экономический рост, то проводится дефляционная политика. Когда ставится задача снизить инфляцию любой ценой, используются комбинированные методы из дефляционной политики и политики доходов.

В зависимости от темпов роста цен на рынке инфляцию различают по видам:

Ползучую при ежегодных темпах прироста цен на 3-4%. Такая инфляция характерна для развитых стран, которые рассматривают ее как стимулирующий фактор,

Галопирующую при среднегодовых темпах прироста цен на 10-15% (иногда до 100%), которая преобладает в развивающихся странах,

Гиперинфляцию при ежегодных темпах прироста цен свыше 100%, свойственную странам в отдельные периоды, когда они переживают коренную ломку своей экономической структуры.

В зависимости от причины, которая преобладает, различают два типа инфляции инфляцию спроса и инфляцию издержек производства:

Инфляция спроса. Традиционно инфляция возникает при избыточном спросе. Спрос на товары больше, чем предложения товаров, в связи с тем, что производственный сектор не в состоянии удовлетворить потребности населения. Этот избыток спроса ведет к росту цен. Инфляция спроса обусловлена:

милитаризацией экономики и ростом военных расходов. Военная техника и военная продукция не функционируют на рынке, ее приобретает государство и направляет в запас;

дефицитом бюджета и ростом государственного долга. Покрытие дефицита осуществляется либо государственными займами, либо эмиссией банкнот;

кредитной экспансией банков. Расширение кредитных операций банков и других кредитных учреждений приводит к увеличению кредитных орудий обращения;

приток иностранной валюты в страну, которая с помощью обмена на национальную денежную единицу вызывает общий рост объёма денежной массы.

Инфляция издержек производства. Причины такой инфляции заключаются в следующем:

снижение роста производительности труда, вызванное циклическими колебаниями или структурными изменениями в производстве, что ведет к увеличению издержек на единицу продукции, а следовательно, к уменьшению прибыли. В конечном итоге это скажется на снижении объема производства, сокращении предложения товаров и росте цен;

расширение сферы услуг, проявление новых видов с большим удельным весом зарплаты и относительно низкой по сравнению с производством производительностью труда. Отсюда общий рост на услуги;

повышение оплаты труда при определенных обстоятельствах в результате активной деятельности профсоюзов, контролирующих номинальную зар.плату. Повышение зар.платы вызывает рост цен и новое повышение зар.платы;

высокие косвенные налоги, характерные для многих государств, которые включаются в цену товаров, и общий уровень издержек растет.

Для оценки и измерения инфляции используют показатель индекса цен. Индекс цен измерят соотношение между покупательной ценой определенного набора потребительских товаров и услуг («рыночная корзина») для данного периода с совокупной ценой идентичной и сходной группы товаров и услуг в базовом периоде.

I = ![]() ,

,

Где

I – индекс цен n-го года (1996г.)

S – цена “рыночной корзины” n-го года (1996г.)

Sб – цена аналогичной «рыночной корзины» в базовом периоде (1990г.)

Инфляция оказывает отрицательное влияние на общество в целом.

Ухудшается экономическое положение:

Снижается объём производства, поскольку колебание и рост цен делают неуверенным перспективы развития производства;

Происходит перелив капитала из производства в торговлю и посреднические операции, где быстрее оборот капитала и больше прибыль, а также легче уклониться от налогооблажения;

Расширяется спекуляция в результате резкого изменения цен;

Ограничиваются кредитные операции, поскольку никто не верит в долг;

Обесцениваются финансовые ресурсы государства.

Возникает социальная напряженность в связи с тем, что инфляция перераспределяет национальный доход в ущерб наименее обеспеченных слоев общества.

Основные формы борьбы с инфляцией: денежная реформа и антиинфляционная политика.

Денежная реформа – полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое государством с целью упорядочения и укрепления денежного обращения. Денежная реформа осуществляется различными методами (нулификация, реставрация, девальвация, деноминация) в зависимости от экономического положения страны, степени обесценения денег, политики государства.

Нуллификация - объявление об аннулировании сильно обесцененной денежной единицы и введение новой валюты;

Ревальвация - восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы. После отмены золотого содержания проводилась путём повышения официального валютного курса к доллару;

Девальвация - снижение золотого содержания или понижение официального валютного курса к доллару;

Деноминация - метод зачёркивания нулей, т.е. укрупнение масштаба цен.

Антиинфляционная политика – комплекс мер по государственному регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. Имеются два пути такой политики: дефляционная политика и политика доходов.

Дефляционная политика предусматривает регулирование денежного спроса через денежно-кредитный и налоговый механизм путем снижения государственных расходов, повышения процентных ставок за кредит, усиления налогового бремени, ограничения денежной массы. Эта политика приводит к замедлению экономического роста.

Политика доходов предполагает параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их замораживания или установления предела их роста. Ее осуществление может вызвать социальные противоречия.

Особой формой борьбы с инфляцией, которую использовали страны (Польша, Израиль) при галопирующей инфляции, была шоковая терапия. Суть ее – в стимулировании развития рыночных отношений, свободном ценообразовании, отказе от регулирования цен и, как результат – в снижении жизненного уровня населения.

Лекция 5. Тема 1.2

Финансы, финансовая политика и финансовая система

Понятие «финансы» нередко отождествляют с понятием «деньги». Несомненно, эти два понятия неразрывно связаны между собой.

Финансы (фр. Finance от лат. Financia) в переводе означает наличность, доход, и, очевидно, поэтому данные категории используются, заменяя одна другую. Однако это два различных, но взаимосвязанных понятия. Финансы существенно отличаются от денег - как по содержанию, так и по выполняемым функциям.

Деньги, как было отмечено выше, это особый товар, всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряется стоимость всех других товаров.

Финансы – это система денежных отношений, связанная с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий расширенного воспроизводства.

Финансы – это не сами денежные средства, а, во-первых, экономический инструмент распределения и перераспределения национального дохода, и, во-вторых, отношения между людьми по поводу образования, распределения и использования фондов денежных средств.

Финансы – неотъемлемая часть денежных отношений, но понятие «денежные отношения» шире, и в финансы не включаются такие денежные отношения как:

- оплата розничного товарооборота;

- оплата бытовых и иных услуг;

- акты наследования и дарения.

По вопросу происхождения термина «финансы» существуют различные точки зрения. Одни авторы утверждают, что этот термин возник в ХIII – ХV вв. в торговых городах Италии и сначала обозначал любой денежный платеж, а потом получил международное распространение и стал употребляться как понятие, связанное с системой денежных отношений между населением и государством по поводу образованию государственных фондов денежных средств. Этот термин отражал:

1 – денежные отношения между двумя субъектами, т.е. деньги выступали материальной основой существования и функционирования финансов;

2 – субъекты обладали разными правами в процессе денежных отношений;

3 – в процессе денежных отношений формировался общегосударственный фонд денежных средств – бюджет;

4 – регулярное поступление средств в бюджет не могло быть обеспечено без налогов, сборов и других платежей государственнопринудительного характера, что достигалось посредством правовой нормотворческой деятельности государства.

Другие авторы утверждают, что термин «финансы» был введен в обиход французским ученым Ж.Боденом, который в 1755 г. издал работу «Шесть книг о республике» (Финансы/ Под ред. В.В. Ковалева, с.7).

Можно выделить следующие предпосылки возникновения финансов:

- в результате первых буржуазных революций (В Центральной Европе) хотя и сохранились монархические режимы, но власть монархов была значительно урезана, и произошло отторжение главы государства (монарха) от казны, в результате чего возник общегосударственный фонд денежных средств – бюджет, которым монарх не мог единолично распоряжаться;

- формирование и использование бюджета стало носить системный характер, т.е. возникли системы государственных доходов и расходов с определенным составом, структурой и законодательным закреплением;

- натуральные подати и трудовые повинности были заменены налогами в денежной форме.

Выделяют два основных этапа развития финансов.

Первый этап – неразвитая форма финансов, которой был присущ непроизводительный характер, т.е. основная масса денежных средств расходовалась на военные цели и практически не оказывала воздействия на экономику. Финансовая система на этом этапе состояла из одного звена – бюджетного, и количество финансовых отношений было ограничено, так как все они были связаны с формированием и использованием бюджета.

По мере развития товарно-денежных отношений, государственности возникала необходимость в новых общегосударственных фондах денежных средств и соответственно новых группах денежных отношений по поводу их формирования и использования.

Второй этап характеризует современное состояние финансов, в котором финансовая система определяется многозвенностью, высокой степенью воздействия на экономику, большим разнообразием финансовых отношений. На этом этапе финансы становятся одним из важнейших орудий косвенного воздействия на отношения общественного воспроизводства: воспроизводства материальных благ, рабочей силы и производственных отношений.

Совокупность денежных отношений, возникающих в связи с движением средств денежных фондов, образует финансовые отношения.

К субъектам финансовых отношений относят:

- государство;

- хозяйствующие субъекты (предприятия, организации и т.п.);

- домашние хозяйства.

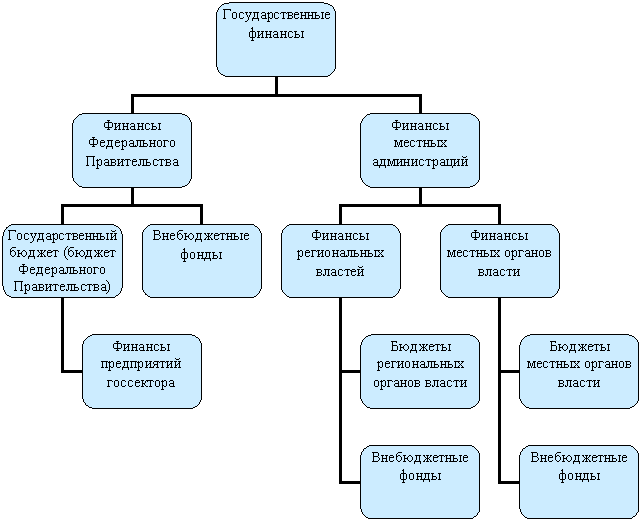

Соответственно, различают государственные финансы, финансы предприятий и финансы домашних хозяйств. С другой стороны, всех экономических субъектов согласно их функциям можно разделить на две группы:

- покупателей;

продавцов.

Взаимодействуя между собой, покупатели и продавцы образуют рынок, что приводит к кругообороту денег и возникновению финансов. Движение денежных средств между экономическими субъектами образует финансовые потоки и финансовые фонды. В этом движении находят свое воплощение финансовые отношения экономических субъектов, в которые они вступают по поводу образования и использования фондов денежных средств.

Основные признаки финансов:

1 – распределительный характер отношений, который основан на правовых нормах или этике ведения бизнеса, связан с движением реальных денег независимо от движения стоимости в товарной форме;

2 – в основном однонаправленный характер движения денежных средств;

3 – создание централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

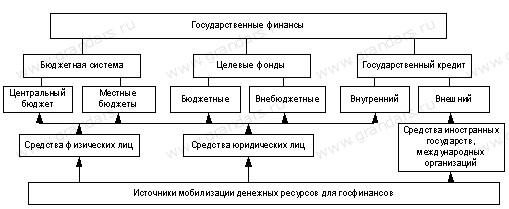

Под централизованными финансами понимаются экономические отношения, связанные с формированием и использованием фондов денежных средств государства, аккумулируемых в государственной бюджетной системе и внебюджетных фондах.

Децентрализованные финансы представляют собой денежные отношения, опосредующие кругооборот денежных фондов предприятий и домашних хозяйств.

Среди децентрализованных финансов ключевое место принадлежит финансам коммерческих организаций. Здесь создаются материальные блага, производятся товары, оказываются услуги, формируется прибыль, которая является главным источником производственного и социального развития общества.

Финансы домашних хозяйств играют значительную роль как в формировании централизованных финансов посредством налоговых платежей, так и в формировании платежеспособного спроса страны. Чем больше доходы населения, тем выше его спрос на различные виды материальных и нематериальных благ, и тем больше возможности для развития экономики.

Главным материальным источником денежных фондов выступает национальный доход страны – вновь созданная стоимость или стоимость валового внутреннего продукта за вычетом потребленных в процессе производства орудий и средств производства. Объем национального дохода определяет возможность удовлетворения общегосударственных потребностей и расширения общественного производства. Размер национального дохода дает возможность определять пропорции развития экономики и ее структуру.

Источниками финансовых ресурсов на уровне государства выступают:

- доходы от государственных и муниципальных предприятий;

- налоговые доходы; - средства внебюджетных фондов;

- доходы от приватизации государственного имущества; - доходы от внешнеэкономической деятельности; - эмиссия денег и доходы от эмиссии ценных бумаг.

Финансовые ресурсы на уровне хозяйствующих субъектов:

прибыль;

- амортизация;

- продажа ценных бумаг;

- банковский кредит;

- дивиденды по ценным бумагам.

К финансовым ресурсам на уровне домашних хозяйств относятся:

- заработная плата;

- выплаты социального характера;

- доходы от предпринимательской деятельности, от участия в прибылях;

- социальные трансферты, в том числе пенсии, пособия, стипендии;

- потребительский кредит.

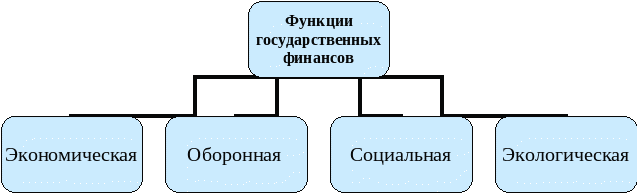

Функции финансовФинансы выполняют следующие функции:

1) созидательная (участв. В воспроизводстве); 2)распределительная;

3) перераспределительная; 4) контрольная.

1) созидательная функция. Главным материальным источником денежных фондов является национальный доход вновь созданной стоимости. Объем национального дохода определяет удовлетворение общественных потребностей и расширение общественного производства, с учетом размеров национального дохода и его отдельных частей, фонда потребления и фонда накопления, определяется пропорция развития экономики и ее структура. Именно поэтому во всех странах придается важное значение учету национального дохода.

Финансы выражают определенную сферу производственных отношений и относятся к базисной категории. Финансы неотъемлемая часть денежных отношений, поэтому их роль и значение зависит от того, какое место денежные отношения занимают в экономических отношениях.

Финансы выражают денежные отношения между предприятиями в процессе приобретения товарно-материальных ценностей, реализации товаров и услуг предприятиями и вышестоящими организациями при создании децентрализованных денежных средств и их распределении государством и предприятиями при уплате налогов в бюджет, и финансирование расходов гражданами при внесении ими налогов и добровольных платежей.

2) распределительная функция. Финансы – это распределительные отношения. Национальный доход распределяется при создании продукции, часть национального дохода присваивается работниками и работодателями.

3) перераспределительная функция. Затем национальный доход перераспределяется. В 1960 – 1990гг. Доля национального дохода, перераспределяемого через все звенья финансовой системы, резко возросла. В настоящее время – 30-50% и более. Гигантское развитие производительных сил во 2-ой половине 20 века, нтп, расширение функций гос-ва, демократизация общественной жизни в странах с развитой рыночной экономикой обусловили изменения в сфере государственных финансов. Они выразились в том, что значительная часть мобилизуемых правительством средств стало перераспределяться в пользу широких слоев населения. Это прежде всего выразилось крупной долей средств, направляемых на социальные цели. В связи с требованиями НТП особенно возросли расходы на образование. Но рост социальных расходов не означает, что перераспределяемые процессы осуществляются только в интересах трудящихся масс.

В основных зарубежных странах до сих пор сохраняются крупные военные расходы, затраты по выплате % и погашению государственного долга, при котором получателями средств выступают монополии, входящие в военно-промышленный комплекс.

Следует отметить, что распределительные процессы происходят не только через финансы, но и путем использования цен (инфляция, % кредит; инфляционный процесс перераспределяет национальный доход).

4) контрольная функция. Она проявляется в контроле за распределением ввп и перераспределением национального дохода. Одна из важнейших задач финансового контроля – проверка точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой, налоговой службой, банками, а также взаимных обязательств организаций и предприятий по расчетам и платежам.

Лекция 6. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, ее задачи и содержании.

Переход к рынку не возможен без финансового рынка.

Финансовый рынок–совокупность экономических отношений, связанных с распределением финансовых ресурсов, куплей, продажей временно свободных денежных средств и ценных бумаг.

Объектами отношений на финансовом рынке выступают денежно-кредитные ресурсы и ценные бумаги.

Субъектами отношений являются государственные предприятия, различных форм собственности и отдельные граждане.

Главной функцией финансового рынка, являются обеспечение движения денежных средств от кредиторов к заемщику и обратно. Финансовый рынок выступает в виде механизма перераспределения финансовых ресурсов предприятий и объединений, а также населения между собой, между субъектами хозяйствования и отраслями экономики.

Основными составляющими финансового рынка являются:

Кредитный рынок

Рынок ценных бумаг

Денежный рынок

Кредитный рынок предполагает перераспределение денежных средств путем их предоставления владельцами ссуду на основе платности, срочности и возвратности. Кредит – это форма движения ссудного капитала. На рынке капиталов ссудный капитал занимает особое место, удовлетворяя потребности национальной экономики в лице государства, юридических и физических лиц в свободных финансовых ресурсах. Рынок ссудных капиталов как один из финансовых рынков можно определить как особую сферу финансовых отношений, связанных с процессом обеспечения кругооборота ссудного капитала. Основные участники этого рынка:

1)первичные инвесторы, т.е. владельцы свободных финансовых ресурсов, на различных началах мобилизуемых банками и превращаемых в ссудный капитал;

2)специализированные посредники в лице кредитно-финансовых организаций, осуществляющих непосредственное привлечение денежных средств, превращение их в ссудный капитал и последующую временную передачу его заемщикам на возвратной основе за плату в виде процента;

3)заемщики в лице юридических, физических лиц и государства.

Исходя из целевой направленности выделяемых банками кредитных ресурсов, рынок ссудных капиталов может быть дифференцирован на четыре базовых сегмента: денежный рынок; рынок капиталов; фондовый рынок; ипотечный рынок.

Каждый из перечисленных сегментов рынка имеет специфические особенности в части его организации и функционирования, что на практике привело к созданию коммерческих банков, специализированных финансово-кредитных институтов(инвестиционных, ипотечных и т.п.) По форме существуют следующие виды кредита:

Коммерческий кредит - одна из форм кредитных отношений в экономике, породившая вексельное обращение и активно способствовавшая развитию безналичного денежного оборота. Потребительский кредит – главный отличи- тельный его признак, целевая форма кредитования физических лиц. Государственный кредит -основной признак, непременное участие государства в лице органов исполнительной власти. Осуществляя функции кредитора, государство через центральный банк производит кредитование. Международный кредит рассматривается как совокупность кредитных отношений функционирующих на международном уровне. Ростовщический кредит специфическая форма кредита. В современных российских условиях получил определенное распространение

Рынок ценных бумаг – это совокупность отношения финансового рынка, связанного с выпуском и обращением ценных бумаг. Создание рынка ценных бумаг в России проходило достаточно сложно, наполнение рынка ценными бумагами осуществлялось медленно из-за отсутствия процесса приватизации. Процесс формирования рынка ценных бумаг занял около пяти лет и имеет следующую структуру:

- на первичном рынке ценных бумаг осуществляется продажа всех существующих видов ценных бумаг. Реализация на первичном рынке происходит через фондовые магазины, а также действующую систему посредников(брокеров и коммерческие банки)

- вторичный рынок – фондовые биржи и фондовые отделы товарных бирж осуществляют перепродажу ранее выпущенных ценных бумаг.

Денежный рынок предполагает выпуск в обращение денежной наличности путем расчета ее количества на основе расчета ВВП. При этом с корректировкой на инфляцию и стагнацию.

При формировании финансового рынка особое внимание уделяется рынку ценных бумаг. При формировании рынка ценных бумаг он распределяется на биржевой и перераспределительный. Развитие рынка ценных бумаг регламентируется количеством инвесторов и нормативно-законодательными актами. При формировании рынка ценных бумаг особое место уделяется облигациям. Государство выпускает их совместно со сбербанком для аккумулирования свободных денежных средств на счетах государства для выполнения особых задач. При размещении облигаций необходимо помнить сроки: краткосрочные до 1 года; среднесрочные от 5 до10 лет; долгосрочные от 15 до 20 лет

К числу ценных бумаг относятся депозитные сертификаты – именные и на получателя. Условия выпуска регламентируются Центробанком.

Финансовый рынок предполагает тесное взаимодействие капитала с рынком ценных бумаг.

Финансы- выражают денежные отношения, возникающие между: предприятиями в процессе приобретения товарно-материальных ценностей, реализации продукции и услуг; предприятиями и вышестоящими организациями при создании централизованных денежных средств и их распределении. Финансы – неотъемлемое связующее звено между созданием и использованием национального дохода. С помощью финансов осуществляется вторичное распределение или перераспределение национального дохода.

Таким образом, финансы - это распределительная категория, но вместе с тем следует отметить, что распределительные процессы происходят не только через финансы, но и путем использования цен и кредита. Финансы и кредит взаимосвязанные категории, в сочетании они обеспечивают кругооборот денежных фондов предприятий на расширенной основе. Расширенное воспроизводство включает непрерывное возобновление и расширение производственных фондов, рост ВВП и его главной части – национального дохода, воспроизводство рабочей силы и производственных отношений.

Содержание финансовой политикиФинансовая политика - это совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций.

Практически она реализуется на основе принятия системы государственных мероприятий, разработанных на определенный период времени, по мобилизации части финансовых ресурсов общества в бюджет и их эффективному использованию. Ее реализация осуществляется совокупностью бюджетно-налоговых и других финансовых инструментов и институтов, наделенных соответствующими законодательными полномочиями по формированию и использованию финансовых ресурсов и регулированию денежных потоков. Как составная часть экономической политики, финансовая политика должна быть направлена на обеспечение экономического роста, социального мира и значимости государства в международном сообществе.

Содержание финансовой политики определяется:

-соответствующей теоретической базой и разработанной на ее основе концепцией, регулирующей роли государства в области финансов;

-разработкой основных направлений и целей в достижении макроэкономических показателей, обеспечивающих сбалансированность доходов и расходов государства на текущий период и перспективу;

-осуществлением практических мер по реализации этих целей всей совокупностью финансовых инструментов и государственных институтов.

Основу финансовой политики составляют стратегические направления, которые определяют долгосрочную и среднесрочную перспективу использования финансов и предусматривают решение главных задач, вытекающих из особенностей функционирования экономики и социальной сферы страны.

Выделяются следующие приоритетные задачи финансовой политики:

-формирование законодательных основ, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат и способствующих развитию предпринимательства;

-существенное снижение налогового бремени и повышения эффективности налоговой и таможенной системы;

-создание условий для развития финансовой инфраструктуры и достижения среднесрочной финансовой стабильности;

-достижение сбалансированности бюджетной системы и повышения эффективности ее функционирования;

-организация регулирования и стимулирования экономических и социальных процессов финансовыми методами;

-выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с изменяющимися целями и задачами стратегии.

Составляющие финансовой политики

Финансовая политика в ее широком понимании включает бюджетную, налоговую, таможенную, денежно-кредитную политику.

Бюджетная политика определяется Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, сводом других законов, устанавливающих функции отдельных органов власти в бюджетном процессе и законотворчестве. Приоритетные задачи финансовой политики в значительной степени обеспечиваются бюджетной политикой, основные направления которой:

финансовое обеспечение выполнением государством своих функций;

поддержание финансовой стабильности в стране;

обеспечение финансовой целостности федеративного государства;

создание условий для социально-экономического развития.

Бюджетная политика включает политику бюджетных доходов и расходов, управление государственным долгом и государственными активами, бюджетный федерализм и систему управления государственными финансами.

Налоговая политика представляет собой систему мероприятий государства в области налогов. Она играет важную роль в стимулировании инновационной сферы. Выделяют основные задачи налоговой политики:

значительное снижение и выравнивание налогового бремени;

упрощение налоговой системы;

минимизация издержек исполнения и администрирования налогового законодательства;

ликвидация налогов с оборота;

снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда;

уменьшение налогообложения внешнеторговых операций;

создание условий для легализации прибылей предприятий;

сокращение количества налогов и ограничение произвола налоговых и таможенных органов при одновременном повышении ответственности налогоплательщиков.

Таможенная политика - целенаправленная деятельность государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры и условий экспорта и импорта) через установление соответствующего таможенного режима перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Сущность таможенной политики проявляется в таможенно-тарифном законодательстве, организации таможенных союзов, заключении таможенных конвенций, создании свободных таможенных зон и так далее.

Основными средствами реализации таможенной политики являются:

-таможенные пошлины, сборы (тарифное или экономическое регулирование);

-процедура таможенного оформления и таможенного контроля, различные таможенные ограничения и формальности, связанные с практикой внешнеторгового лицензирования и квотирования (нетарифное или административное регулирование).

Основные направления таможенной политики:

-совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности;

-совершенствование таможенного дела с учетом перспектив вступления РФ во Всемирную торговую организацию;

-применение мер защиты российского рынка от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции, от импорта недоброкачественных и опасных товаров;

-содействие привлечению иностранных капиталовложений;

-совершенствование валютного контроля;

-совершенствование нормативно-правовой базы функционирования таможенных органов.

Денежно-кредитная политика формируется Правительством РФ и Центральным банком РФ и ставит следующие основные приоритетные задачи:

-сохранение инфляции на уровне, при котором обеспечиваются условия для экономического роста, включая снижение процентных ставок с учетом изменения внешних и внутренних факторов развития экономики;

-продолжение работы по совершенствованию платежной системы, включая создание новых компонентов, основанных на системе расчетов в режиме реального времени, развития безналичных расчетов, в том числе за счет применения современных банковских технологий, сети Интернет и расширения использования платежных карт;

-контроль за денежным предложением посредством установления целевых объемов денежной массы, а также режим плавающего валютного курса. При этом будут сглаживаться резкие колебания на внутреннем валютном рынке, и решаться проблемы стерилизации свободной ликвидности, возникающей в период устойчивого притока иностранной валюты на внутренний рынок и накопления золотовалютных резервов страны.

3. Задачи финансовой политики

Цели и содержание финансовой политики определяют ее основные задачи:

- обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов;

- рациональное распределение и использование финансовых ресурсов;

- организация регулирования и стимулирования финансовыми методами экономических и социальных процессов в стране;

- выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с изменяющимися социально-экономическими целями.

- создание эффективной и максимально деловой системы оперативного управления финансами.

Главная задача финансовой политики наряду с обеспечением соответствующими финансовыми ресурсами, реализацией той или иной государственной программы экономического и социального развития - предотвращать социальную напряженность в обществе. Преодоление спада производства, повышение социальной защиты населения - это первоочередные задачи, стоящие перед современной финансовой политикой России.

Результативность финансовой политики во многом зависит от качественной разработки механизма согласования и реализации интересов различных слоев общества и имеющихся у государства объективных возможностей использования всесторонних факторов воздействия на ход реализации финансовой политики.

Лекция 7 Финансы, финансовая политика и финансовая система

Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовые механизмы, его структура и роль в реализации финансовой политики. Финансовая система ее сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь.