СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Курсовая работа по теме "ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ ДОШКОЛЬНИКА"

Задачи исследования:

1. Определить особенности самооценки старших дошкольников (5-6 и 6-7 лет) с помощью методики В.Г. Щур.

2. Определить особенности оценки детей воспитателем и родителями.

3. Дать сопоставительный анализ результат самооценочных и оценочных суждений.

Методика исследования

Используется методика В.Г. Щур.

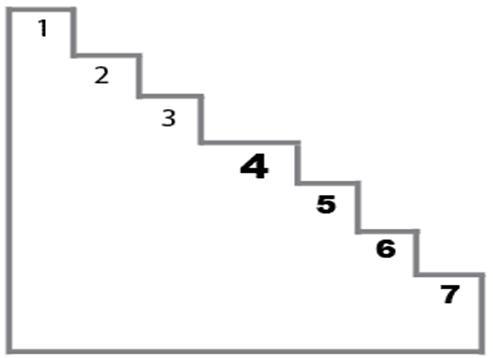

Эксперимент проводится индивидуально с каждым ребенком и начинается с непринужденного разговора о составе его семьи, о его близких родственниках, о друзьях в детском саду и т.д. Затем экспериментатор показывает лист бумаги с изображением лестницы и объясняет, что если всех детей рассадить на этой лестнице, то на самой верхней ступеньке окажутся самые хорошие ребята, ниже – просто хорошие, затем – средние, но тоже хорошие. Соответственно распределяются и «плохие» дети, то есть на самой нижней ступеньке – самые плохие и т.д. После этого ребенок получает фигурку с изображением человечка и экспериментатор просит поставить эту фигурку на ту ступеньку, которой, по мнению ребенка, соответствует он сам. При этом каждый раз ребенок должен пояснить, почему он выбрал именно данную ступеньку.

Затем ребенку предлагают переместить фигурку на ту ступеньку, куда бы, по его мнению, его поставила мама, воспитательница и другие близкие взрослые. Можно спросить ребенка о том, кто поставит его на самую верхнюю ступеньку, а кто – на самую нижнюю. После каждого ответа выясняется, почему ребенок так думает.

При количественном анализе надо подсчитать оценки отдельно по каждому этапу эксперимента, выявить количество мотивированных решений и сопоставить результаты первого и второго этапов. Качественный анализ позволит ответить на вопрос, каково соотношение между самооценкой ребенка и оценкой его близкими.

Литература

1. Психологическая служба: детский сад, школа, вуз / Под ред. И.Б. Котовой, Е.И. Рогова. – Ростов н/Д., 1991.

2. Щур, В.Г. Методика изучения представлений ребенка об отношениях к нему других людей // Психология личности: теория и эксперимент. - М., 1982. - С. 108 – 114.

Просмотр содержимого документа

«Курсовая работа по теме "ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ ДОШКОЛЬНИКА"»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………………….2

Глава I. Теоретические аспекты формирования самооценки детей старшего дошкольного возраста ………………………………………………………….7

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования самооценки у детей старшего дошкольного возраста ….7

Особенности самооценки детей старшего дошкольного возраста ……14

Вывод по первой главе…………………………………………………………19

Глава II. Опытно-экспериментальная работа по формированию естественной самооценки у детей старшего дошкольного возраста ………………………21

2.1. Методы изучения самооценки у детей старшего дошкольного возраста…………………………………………………………………………21

2.2. Описание психолого-педагогического проекта по формированию самооценки старших дошкольников ………………………………………27

2.3 Оценка эффективности проведенных мероприятий ……………………45

Заключение …………………………………………………………………49

Библиографический список …………………………………………………51

Приложения .…………………………………………………………………54

Введение

Актуальность проблемы. Одной из самых значительных и актуальных тем в педагогике можно считать, на мой взгляд, проблему становления самосознания и самооценки личности. Самооценка дошкольника имеет огромное значение для дальнейшего развития личности, сознательного усвоения норм поведения, следования положительным образцам, поэтому в этот период важно заложить основы для формирования адекватной самооценки. Все это позволит ребенку правильно оценить себя, реально рассматривать свои силы к задачам и требования социальной среды, в соответствии с этим самостоятельно ставить перед собой задачи и цели. Важность формирования самооценки детей обусловлена тем, что на этапе развития современного общества возрастает роль общественно значимой активности личности, предполагающей ее высокую сознательность и требовательность как в отношении к другим людям, так и к самому себе. Особую важность приобрела проблема формирования самооценки ребенка. Правильно сформированная самооценка выступает не просто как знание самого себя, не как сумма отдельных характеристик, а как определенное отношение к себе и предполагает осознание личности в качестве некоторого устойчивого объекта. Самооценка позволяет сохранить устойчивость личности независимо от меняющихся ситуаций, обеспечивая возможность оставаться самим собой. Для психологов и педагогов все более очевидно влияние самооценки дошкольника на поведение, межличностные контакты.

Известно, что у дошкольника потребность во внешней оценке чрезвычайно велика, но она не всегда в полной мере удовлетворяется. Ребенок, по мнению Л.И. Божович, стремится стать именно таким, каким его видит взрослый. Следовательно, одним из аспектов понимания тенденции развития и возможного прогнозирования динамических изменений в самосознании, в том числе в развитии общей и частной самооценки ребенка, может служить изучение отношения к нему со стороны социальной среды, и в первую очередь со стороны родителей.

Период старшего дошкольного возраста охарактеризован как зарождающий корни самооценки дошкольника, и в то же время ребенок находится в преддверии новой социальной роли – роли школьника, важными качествами которого являются способность к анализу, самоконтролю, оцениванию себя и других, способность к восприятию чужих оценок. В этой связи особенно важно определить, какие методические подходы наиболее оптимальны и действенны, и как они будут влиять на процесс формирования самооценки у старших дошкольников. Под самооценкой принято понимать оценку личностью себя, своих качеств и места среди других людей. Психологические исследования убедительно доказывают, что особенности самооценки влияют и на эмоциональное состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и на отношения с окружающими.

Изучению самооценки у детей дошкольного возраста посвящены исследования Т.А. Репиной, Г.А. Урунтаевой, Л.И. Божович, Р. Бернса, М.И. Лисиной, А.И. Сильвестру, Е.Е. Кравцовой, О.А. Белоборыкиной и других. Данные работы описывают динамику развития самооценки, механизмы ее формирования на каждом возрастном этапе, роль взрослых и сверстников в формировании самооценки. Применительно данным исследованиям, под самооценкой понимают оценку личностью себя, своих качеств и места среди других людей. Психологические исследования А.К. Болотовой доказывают, что особенности самооценки влияют и на эмоциональное состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и на отношения с окружающими.

Под самооценкой принято понимать оценку личностью себя, своих

качеств и места среди других людей. Исследования психологов, занимавшихся этой проблемой убедительно доказывают, что особенности самооценки влияют и на эмоциональное состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, учебой, жизнью, и на отношения с окружающими. Однако мнения психологов разделились, часть из них Э. Эриксон, А. И. Липкина, И. С. Кон и другие считают, что сензитивным периодом формирования адекватной самооценки является младший школьный возраст, Якобсон С. Г., Мухина В. С., Лисина М. И., Репина Т. А., и напротив, в своих исследованиях доказывают, что формировать самооценку необходимо начинать у детей старшего дошкольного возраста.

Следовательно, дошкольный возраст, это период, который является во многом решающим для развития самооценки ребенка.

Цель: обосновать и экспериментально опробовать психолого-педагогические условия становления самооценки детей старшего дошкольного возраста.

Объект: процесс становления самооценки у детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ.

Предмет: психолого-педагогические условия становления самооценки у детей старшего дошкольного возраста.

Гипотеза: предположим, что становление самооценки у детей старшего дошкольного возраста будет проходить более эффективно при следующих услових:

-педагогическое взаимодействие с семьей по формированию самооценки

дошкольников будет реализовано при учете типа семьи и стиля семейного воспитания;

-содержательное взаимодействие с ребенком будет направлено на повышение статуса в группе сверстников;

-обеспечение профессиональной компетентности педагогов по формированию адекватной самооценки дошкольников.

Задачи:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу поформированию самооценки детей старшего дошкольного возраста.

2. Определить особенности самооценки старших дошкольников (5-6 и 6-7 лет) с помощью методики В.Г.Щур.

3. Определить особенности оценки детей воспитателем и родителями.

4. Дать сопостовительный анализ результат самооценочных и оценочных суждений.

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольноео бразовательное учреждение детский сад «Улыбка» городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского муниципального района Хабаровского края

Методы исследования: теоретический метод, эмпирический метод,метод обработки полученных данных.

Этапы:

На первом этапе (аналитико - теоретическом) проводилось исследование проблемы формирования самооценки у детей старшего дошкольного возраста на базе ДОУ, подобрана и изучена философская, психолого-педагогическая литература, что позволило сформулировать исходные позиции работы. На этом этапе было проведено обобщение и анализ опыта работы педагогов дошкольных учреждений по проблеме исследования, была определена рабочая гипотеза.

На втором этапе (эмпирическом) разрабатывалась программа исследования, проводилось наблюдение за развитием образовательного процесса в дошкольном учреждении и участниками этого процесса. Были определены цели, задачи и отбор методов работы с детьми, диагностического сопровождения. Проводился констатирующий этап эксперимента, обработка первичных данных. Формирующий этап эксперимента заключался в апробации программы, были получены результаты контрольного среза. Проводился анализ полученных результатов с данными первого и контрольного срезов, математическая обработка данных эксперимента, интерпретация, статистический расчёт, использование полученных материалов для доказательства или опровержения предложенной гипотезы, формулировались выводы исследования.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован комплекс взаимодополняющих друг друга методов исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, сбор эмпирических данных (методика «Лесенка» В.Г.Щур; методы качественной, количественной и статистической обработки результатов и графического анализа данных).

Методологическую основу исследования составили положения современной психолого-педагогической науки о формировании самооценки старших дошкольников (Н. Авдеева, О.А. Белобрыкина, Л.И. Божович, Е.А. Костицина, М.И. Лисина, Л.И. Уманец).

Практическая значимость: предложенные методики помогут специалистам и педагогам детских садов определить самооценку у детей старшего дошкольного возраста. А набор игр и упражнений помогут привести её в норму.

Структура работы: работа состоит из введения, теоретической и экспериментальной глав, заключения, приложений.

Глава I. Теоретические аспекты формирования самооценки детей старшего дошкольного возраста

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования самооценки у детей старшего дошкольного возраста

Самооценка - это оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей [11, 56]. Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим регулятором ее поведения. В частности, именно от самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам.

В работах отечественных психологов (Дульнеев Г.М., Ушакова И.П., Божович Л.И., Липкина А.И., Лисина М.И., и др) показано влияние самооценки на познавательную деятельность человека – восприятие, представление, решение интеллектуальных задач, определены приемы формирования адекватной самооценки, а в случае ее деформации –преобразование путем воспитательного воздействия на личность. Рассмотрим понимание самооценка в разных отечественных и зарубежных

школах (табл.1).

Таблица 1 – Изучение понимания «самооценка» в различных научных школах

| Ученые | Положения |

| Платон | считал необходимым основываться и на осознанных предпочтениях и самоотчетах самих детей, которые должны осознавать свои склонности и способности. Адекватная самооценка и знание о своих способностях к определенному виду деятельности являются, по мнению Платона, одним из важнейших качеств взрослого разумного человека [14, 78]. |

| Сократ | «Познай самого себя» — это изречение, или формула мудрости, приписываемая одному из «семи мудрецов» [7,23]. |

| Уильям Джеймс | самооценка является эмоциональным образованием, он видит в самооценке неудовлетворенность или удовлетворенность субъекта собой. У. Джеймс под самооценкой понимал самоотношение [16, 45]. |

| Розенберг | самооценка отражает степень развития у индивида чувства самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его «Я». Поэтому, низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности [21, 96]. |

| Р. Мейли | определяют самооценку как оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств, и места среди других людей [5, 99]. |

| А.Н. Леонтьев | Интерпретация самооценки как личностного образования, принимающего непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности человека, как автономная характеристика личности, её центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и отражающий своеобразие её внутреннего мира [3,78]. |

| Б.Г. Ананьев | высказал мнение, что самооценка является наиболее сложным и многогранным компонентом самосознания (сложный процесс опосредованного познания себя, развёрнутый во времени, связанный с движением от единичных, ситуативных образов через интеграцию подобных ситуативных образов в целостное образование -понятие собственного «Я», являющимся прямым выражением оценки других лиц, участвующих в развитии личности [2, 29]. |

| В.Сатир | дает другое определение самооценки: «самооценка – это компонент самосознания, оценка самого себя (своей внешности, особенностей, личностных качеств), чувства, мысли человека по отношению к самому себе» [24, 159]. |

| А.В. Петровский | рассматривает самооценку, как ядро личности и, следовательно, именно она является важным регулятором ее поведения. «От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на развитие личности человека» [25,13]. |

| Г.М. Андреева | самооценка является составляющей Я - концепции: "…Я - концепция - это совокупность всех представлений индивида о себе, сопряжённая с их оценкой. Описательную составляющую Я - концепции часто называют "образом Я" или "картиной Я". Составляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным своим качествам, называют самооценкой или принятием себя" [18,45]. |

| М.И Ковель | Самооценка как основа саморегуляции и внутренней мотивации) высказывается, что самооценка является основой внутренней мотивации и тесно связана с процессом познания [30,78]. |

| И.С. Кон | пишет, что самооценка «является общим знаменателем, итоговым измерением «Я», выражающим меру принятия или непринятия индивидом самого себя, положительное или отрицательное отношение к себе, производное от совокупности отдельных самооценок» [23,4]. |

| Л.В. Бородина | определяет самооценку как специфическую функцию самосознания, его автономный элемент, определяющий критическую позицию индивида по отношению к тому, чем он обладает, его оценка наличного потенциала с точки зрения определенной системы ценностей [15, 56]. |

| А.И. Лепнина | считает, что самооценка подразумевает под собой "известное отношение к себе: к своим качествам и состояниям, возможностям, физическим и духовным силам" [18,78]. |

| М.А. Резничено | "Самооценка - это личностное суждение о собственной ценности, которое выражается в установках, свойственных индивиду [32,55]. |

| М. Бранден | Самооценка – это уверенность в своей способности думать и справляться с жизненными задачами и уверенность в своем праве быть счастливым, чувство достоинства, право на утверждение своих потребностей и желаний и на наслаждение плодами своих усилий [29,67]. |

| Куперсмит | называет самооценкой отношение индивида к себе, которое складывается постепенно и приобретает привычный характер; оно проявляется как одобрение или неодобрение, степень которого определяет убежденность индивида в своей самоценности, значимости [17,98]. |

| Т. Шибутани | «Если личность - это организация ценностей, то ядром такого функционального единства является самооценка» [18, 34]. |

В различных словарях понятие самооценка трактуется по-разному так, в кратком психологическом словаре «самооценка» - это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей [15,98]. В большом энциклопедическом словаре самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди др. людей; один из важнейших регуляторов поведения личности [7, 45].В психологическом словаре самооценка – ценность, которая прописывается индивидом себе или отдельным своим качествам [9,54]. В толковом словаре Д.Н Ушакова самооценка - это оценка самого себя, рассмотрение своих собственных достоинств и недостатков [23, 100]. В новом словаре терминов и понятий самооценка - это оценка самого себя как личности; важный регулятор поведения, складывается под влиянием тех оценок, которые дают человеку другие люди, а также сопоставления образа реального с образом идеальным (каким человек желает себя видеть) [16,80]. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования направлен на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Одной их психологических особенностей развития старшего дошкольника как личности является формирование адекватной самооценки на данном этапе взросления. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования предполагают наличие таких качеств у детей: «ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками… » [13, 89]. Таким образом, можно сказать, что понятие самооценка имеет различное понимание в трудах отечественных и зарубежных ученых, а также различное толкование в словарях. Исследовав психолого-педагогическую литературу, можно выделить, что мнение детских психологов совпадает в том, что на формирование самооценки влияет общение ребенка с взрослым: родителем и педагогом. Компетентность воспитателя заключается в умении педагогически правильно взаимодействовать со своими воспитанниками, уважая их личность, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. Для развития личности ребенка необходима особая организация педагогического процесса. Для понимания того, как именно развивается самооценка ребенка –дошкольника, что влияет на ее формирование, следует рассмотреть ту социальную ситуацию, в которой развивается ребенок в период своего дошкольного детства [39,78 ].До прихода ребенка в детский сад социальная ситуация его развития, в основном определялась связями «ребенок – взрослый». Включение ребенка в группу сверстников существенно меняет социальную ситуацию его развития. Теперь эти связи «ребенок – взрослый» дополняются отношением «ребенок – сверстник». Вне этих связей невозможно рассмотреть формирование личности в период дошкольного детства. Профессор Т. Д. Марцинковская указывает на важность общения детей со сверстниками, в процессе которого развивается и становится все более адекватной их самооценка. Поскольку самооценка ребенка активно развивается в дошкольный период и в значительной степени зависит от оценок сверстников и особенно взрослого, то можно говорить об исключительной важности влияния детских дошкольных образовательных учреждений, а в частности воспитателя, с которым ребенок проводит 8-12 часов в день. С точки зрения детского психолога Е. Е. Даниловой, формирование адекватной самооценки – важнейший фактор развития личности ребенка. Относительно устойчивая самооценка формируется у детей под влиянием оценки со стороны окружающих, прежде всего – ближайших взрослых и сверстников, а также в процессе собственной деятельности ребенка и самостоятельной оценки его результатов [25,67]. Сравнивая себя с окружающими детьми, ребенок более точно представляет себе, свои возможности, которые он демонстрирует в разных видах деятельности и, по которым его оценивают окружающие. Опыт общения со сверстниками также оказывает влияние на формирование детского самосознания. В общении, в совместной деятельности с другими детьми ребенок познает такие свои индивидуальные особенности, которые не проявляются в общении со взрослыми (умение устанавливать контакты со сверстниками, придумать интересную игру, выполнять те или иные роли и другое, начинает осознавать отношение к себе со стороны других детей. Именно в совместной игре в дошкольном возрасте происходит выделение ребенком «позиции иного», как отличной от своей собственной, снижается детский эгоцентризм [33,65]. В живом непосредственном общении дети достаточно часто дают оценку друг другу, и число высказываний друг о друге значительно возрастает от 3 до 6 лет. Популярность ребенка в группе, его общая самооценка зависят в первую очередь от успеха, которого он добивается в совместной с детьми деятельности. Поэтому, если обеспечить успех в деятельности малоактивным детям, не пользующимися значительной популярностью среди детей, это может привести к изменению их позиции и стать эффективным средством нормализации их отношений со сверстниками, повысить их самооценку, уверенность в себе [24,34]. Регулярное наблюдение за детьми и за каждым ребенком в отдельности позволяет воспитателю вовремя выявить причину деформации детской личности и оказать своевременную педагогическую поддержку. Только взрослый, используя различные методы и приемы, может научить ребенка умению видеть положительные и отрицательные стороны своего поведения, способствовать формированию адекватной самооценки дошкольников. Таким образом, на основе выше представленного материала мы определились с пониманием «самооценка». И вслед за Мухиной В. С. под самооценкой принято понимать оценку личностью себя, своих качеств и места среди других людей. В своих исследованиях они доказывают, что формировать адекватную самооценку необходимо у детей старшего дошкольного возраста.

Особенности самооценки детей старшего дошкольного возраста

В психолого-педагогических работах указываются различные пути процесса формирования самооценки в старшем дошкольном возрасте.

Формирование – процесс становления личности человека в результате объективного влияния всех факторов: наследственности, среды, целенаправленного воспитания и собственной активной личности (самовоспитания).

По данным Л.И. Божович, правильное формирования самооценки - один из важнейших факторов развития личности ребёнка. Устойчивая самооценка формируется под влиянием оценки со стороны окружающих (взрослых и детей), а также собственной деятельности ребёнка и собственной оценки её результатов.[4,145]

Если ребёнок не умеет анализировать свою деятельность, а оценка со стороны окружающих меняется в отрицательном для него направлении, возникают острые аффективные переживания. Так, например, если в семье у ребёнка сформировали положительную самооценку и соответствующие притязания, а вслед за тем в детском саду или в школе он столкнулся с отрицательной оценкой, возникает много отрицательных форм поведения (обидчивость, упрямство, драчливость и т.д.). При длительном сохранении такой ситуации эти отрицательные формы поведения фиксируются и становятся устойчивыми качествами личности. Л.И. Божович отмечает, что отрицательные качества личности возникают в ответ на потребность ребёнка избежать тяжёлых аффективных переживаний, связанных с потерей уверенности к себе.

В каждом возрастном периоде на формирование самооценки преимущественно влияет та деятельность, которая в этом возрасте является ведущей.

До семи лет ребенок поступает в соответствии с актуальными для него в данный момент переживаниями. Его желания и выражение этих желаний в поведении (т.е. внутреннее и внешнее) представляют собой неразделимое целое. Поведение ребёнка в этих возрастах можно условно описать схемой: «захотел - сделал». Наивность и непосредственность свидетельствуют о том, что внешне ребёнок такой же, как и «внутри», его поведение понятно и легко «читается» окружающими. Утрата непосредственности и наивности в поведении старшего дошкольника означает включение в его поступки некоторого интеллектуального момента, который как бы вклинивается между переживанием и действием ребёнка. Его поведение становится осознанным и может быть описано другой схемой: «захотел - осознал - сделал». Осознание включается во все сферы жизни старшего дошкольника: он начинает осознавать к себе окружающих и своё отношение к ним и к самому себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной деятельности и т.д.

Одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста является осознание своего социального «Я», формирование внутренней социальной позиции. В ранние периоды развития детей ещё не отдают себе отчёта в том, какое место они занимают в жизни. Поэтому осознанное стремление измениться у них отсутствует. Если новые потребности, возникающие у детей этих возрастов, не находят реализации в рамках того образа жизни, который они ведут, это вызывает неосознанный протест и сопротивление.

В старшем дошкольном возрасте ребёнок впервые осознаёт расхождение между тем, какое положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные возможности и желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более «взрослое» положение в жизни и выполнять новую, важную не только для него самого, но и для других людей деятельность. Ребёнок как бы «выпадает» из привычной жизни и переменяемой к нему педагогической системы, теряет интерес к дошкольным видам деятельности.

Появление такого стремления подготавливается всем ходом психического развития ребёнка и возникает на том уровне, когда ему становится доступным осознанием себя не только как субъекта действия, но и как субъектах в системе человеческих отношений. Если переход к новому социальному положению и новой деятельности своевременно не наступает, то у ребёнка возникает чувство неудовлетворённости.

Ребёнок начинает осознавать своё место среди других людей, у него формируется внутренняя социальная позиция и стремление к соответствующей его потребностям новой социальной роли. Ребёнок начинает осознавать и обобщать свои переживания, формируются устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний).

Положительная самооценка основана на самоуважении, ощущении собственной ценности и положительного отношения ко всему, что происходит в представлении о самом себе. Отрицательная самооценка выражает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности.

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии - способности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих, поэтому самооценка детей старшего дошкольного возраста становится уже более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышения.

Во всех возрастных группах дети обнаруживают способность объективнее оценивать других, нежели самих себя. Но здесь наблюдаются определенные возрастные изменения. Редко от старшего дошкольника на вопрос «Кто у вас самый хороший»? мы услышим «Я самый хороший», так характерное для самых маленьких. Но это не означает, что детская самооценка собственной личности теперь низкая. Дети уже стали «большими» и знают, что хвастать некрасиво, нехорошо. Совсем необязательно прямо заявлять о своем превосходстве. В старших группах можно заметить детей, которые оценивают себя с положительной стороны косвенным путем. На вопрос «Какая ты: хорошая или плохая?» они обычно отвечают так: «Я не знаю... Я тоже слушаюсь», «Я тоже умею считать до 100», «Я всегда помогаю дежурным», «Я тоже никогда не обижаю детей, делюсь конфетами» и т.п. [28, 296]. К ровеснику он более требователен и оценивает его более объективно. Самооценка дошкольника очень эмоциональна, часто положительно. Отрицательные самооценки наблюдаются очень редко.

Особенности проявления самооценки детей дошкольного возраста зависит от многих причин. Причины индивидуальных особенностей самооценки в старшем дошкольном возрасте обусловлены своеобразным для каждого ребенка сочетанием условий развития [10, 47].

Оценка дошкольником самого себя во многом зависит оценки взрослого. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов. Но в то же время играют положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребенка.

Поэтому, правильность представлений дошкольником своих действий во многом зависит от оценочного воздействия взрослого. В тоже время, полное сформированное представление о себе позволяет ребенку критически относиться к оценкам окружающих [8, 173].

Для формирования самооценки, важна та деятельность, в которую включен ребенок и оценки его достижений взрослыми и сверстниками. Точность и объективность оценки и самооценки дошкольников растут по мере овладения детьми правилами игры, приобретения личного опыта. В разных видах деятельности самооценка разная. В изобразительной деятельности ребенок оценивает чаще всего себя правильно, в грамоте - переоценивает, а в пении может недооценивать себя. [28, 47].

Важно отметить, что в регулировании поведения самооценке принадлежит особая роль, она выступает «стержнем» всего процесса саморегулирования поведения на всех этапах его осуществления... Вместе с тем в процессе саморегулирования поведения в различных видах социального взаимодействия самооценка непрерывно развивается, корректируется, углубляется и дифференцируется» [30, 131].

К концу дошкольного возраста самооценка ребенка, его оценочные суждения об окружающих постепенно становятся все более полными, глубокими, детализированными, развернутыми.

Эти изменения объясняются в значительной степени появлением (увеличением) интереса старших дошкольников к внутреннему миру людей, переходом их к личностному общению, усвоением значимых критериев оценочной деятельности, развитием мышления и речи.

Развитие самосознания находится в тесной связи с формированием познавательной и мотивационной сферы ребенка. На основе их развития в конце дошкольного периода появляется важное новообразование — ребенок оказывается способным в особой форме сознавать и самого себя и то положение, которое он в данное время занимает, т.е. у ребенка появляется «осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренней позиции» [1, 56].

В качестве итога можно выделить два фактора формирования самооценки старших дошкольников: отношение окружающих и осознание самим ребёнком особенностей своей деятельности, её хода и результатов. И это осознание не появится автоматически: родителям и воспитателям надо учить ребёнка видеть и понимать себя, учить координировать свои действия с действиями других людей согласовывать свои желания с желаниями и потребностями окружающих.

Данный сдвиг в развитии самооценки имеет важную роль в психологической готовности старшего дошкольника к обучению в школе, в переходе к следующей возрастной ступени. Возрастает к концу дошкольного периода и самостоятельность, критичность детской оценки и самооценки.

Вывод по первой главе.

Самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции, определяет направление и уровень активности человека, его отношение к миру, к людям, к самому себе. Представляет собой сложный по психологической природе феномен. Она включена во множество связей и отношений со всеми психическими образованиями личности и выступает в качестве важной детерминанты всех форм и видов ее деятельности и общения. Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, а развитие и совершенствование его происходит в течение всей жизни человека.

Проблемами самооценки занимались такие ученые, как И. С. Кон, А. И. Липкина, Э. Эриксон, Мухина В. С., Репина Т.А., Лисина М. И. , Якобсон С.Г. , Божович Л.И., Липкина А.И., М.И., Дульнеев Г.М.,Ушакова.

Решая первую задачу, мы проанализировали методическую и психолого-педагогическую литературу по теме: «Особенности становления самооценки дошкольника». Выяснили, что самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим регулятором ее поведения. Мы выявили, необходимые психолого-педагогические условия для становления самооценки у детей старшего дошкольного возраста.

Теоретически обоснована гипотеза, согласно которой становление самооценки у детей старшего дошкольного возраста будет проходить более эффективно при следующих услових:

-педагогическое взаимодействие с семьей по формированию самооценки

дошкольников будет реализовано при учете типа семьи и стиля семейного воспитания;

-содержательное взаимодействие с ребенком будет направлено на повышение статуса в группе сверстников;

-обеспечение профессиональной компетентности педагогов по формированию адекватной самооценки дошкольников.

Педагогическое взаимодействие согласно работам В. И. Загвязинского, Л. А. Левшина, Х. Й. Лийметса и других - это такой процесс, который происходит между воспитателем и воспитанником в ходе воспитательно- образовательной работы и направлен на развитие личности ребенка.

Понятие компетентности рассматривалось в трудах Ф. Зеер, Г. Селевко, В.Д, Шадрикова, А.В Хуторского. Компетентность - это готовность педагога к осуществлению профессионально-педагогической деятельности, владение специалистом необходимыми для успешной педагогической деятельности знаниями и опытом.

Глава II. Опытно-экспериментальная работа по формированию естественной самооценки у детей старшего дошкольного возраста

2.1. Методы изучения самооценки у детей старшего дошкольного возраста

На основании анализа психолого-педагогической литературы по изученной проблеме, были определены следующие критерии

сформированности самооценки (таблица 2):

Таблица 2 Критерии сформированности самооценки

| Критерии | Показатели | Уровни |

| Готовность родителей к становлению самооценки | Тревожность, базовое доверие к миру | Высокий: Родители всегда готовы помочь своему ребенку, не зависимо от того заняты они в данный момент или нет. Ребенок находится в активной позиции, что дает ему опыт самоуправления, повышает уверенность в себе, своих силах. Дети в таких семьях прислушиваются к советам родителей, знают слово «надо», умеют дисциплинировать себя и строить отношения со сверстниками. Дети растут самостоятельными, активными, любознательными, полноценными личностями с развитым чувством собственного достоинства и ответственностью за близких ему людей. |

| Средний: Дети, которые всегда находятся, под гнетом своих родителей с трудом адаптируются в социуме, окружающем мире. Дети в целях самозащиты используют разнообразные уловки такие, например, как: плач, показывают свою беспомощность. Результатом таких мер у детей пропадает желание учиться, они с трудом концентрируют внимание во время объяснений воспитателя. При родителях такие дети могут казаться спокойными и исполнительными, но как только угроза наказания исчезнет, поведение ребенка становится неуправляемым. По мере взросления ребенок становится все более нетерпимым по отношению к требованиям авторитарных родителей. | ||

| Низкий: Для самоутверждения ребенок использует капризы, требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», демонстративно обижается. Ребенок не понимает слово «Надо!», указания и требования не выполняются. Вследствие чего ребенок растет эгоистичным, конфликтным, постоянно недовольным окружающими людьми, что не дает ему возможность вступать в нормальные социальные взаимоотношения с людьми. | ||

| Микроклимат в группе | Взаимоотношения | Высокий: Спокойствие, вера, доброжелательность, и любовь к себе и ко всем окружающим. Активное взаимодействие друг с другом всех воспитанников группы. Между детьми возникают чувства сопереживания и сочувствия.

|

| Средний: Возникновение мелких конфликтов с быстрым его устранением. Редкие взаимодействия друг с другом воспитанников группы. Не исключены мелкие обиды. | ||

| Низкий: Возникают конфликтные ситуации между детьми. Ябедничество, ссоры, без примирения, обиды, плач. Приходится наблюдать в общении между детьми проявление таких качеств, как жестокость, нежелание и неумение помочь сверстнику, посочувствовать, порадоваться вместе с ним, неумение уступать. Дети проявляют нетерпимость к индивидуальным особенностям друг друга. | ||

| Педагогическое взаимодействие | Эмоциональное благополучие | Высокий: Воспитателю присуще преобладание положительной оценки ребенка, искренность, такт. Такой воспитатель действует больше убеждением, чем принуждением. Словом, улыбкой, жестом, мимикой он дает понять ребенку, что тот для него не безразличен. Дети в такой группе чувствую эмоциональную поддержку воспитателя. |

| Средний: Педагоги редко попадают под власть своих настроений и переживаний; оценка ребенка и манера поведения такого воспитателя в значительной степени зависят от характера сложившейся ситуации. | ||

| Низкий: Воспитатель характеризуется негативным отношением к своей педагогической деятельности. Всем своим поведением как бы подчеркивает, насколько он выше детей. Часто создает в группе атмосферу напряженности, сосредотачивает внимание на отрицательных поступках, фактах плохого поведения. |

Данное эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Улыбка» городского поселения «Рбочий поселок Октябрьский» Ванинского муниципального района Хабаровского края в три этапа:

- констатирующий этап эксперимента (проводилось изучение исходного уровня самооценки у детей старшего дошкольного возраста);

- формирующий этап эксперимента (проводилась апробация предложенных условий в становлении самооценки у детей старшего дошкольного возраста);

- контрольный этап эксперимента (проводилась повторная диагностика становления самооценки у детей контрольной и экспериментальной групп с целью определения результативности проведенного исследования).

Общий объем выборки составил 30 детей старшего дошкольного возраста (от 5 - 6 и 6 - 7 лет), из них 15 детей - контрольная группа (дети 5-6 лет), 15 детей - экспериментальная группа (дети 6-7 лет). (Приложение № 1)

Психодиагностический инструментарий.

Был использован метод в соответствии с системным подходом, который был направлен на выявление психологических особенностей личности, структурных компонентов самооценки, изучение особенностей проявления самооценки у детей старшего дошкольного возраста.

Психологические особенности проявления самооценки определялись при помощи методики «Лесенка», В.Г. Шур. (Приложение № 2)

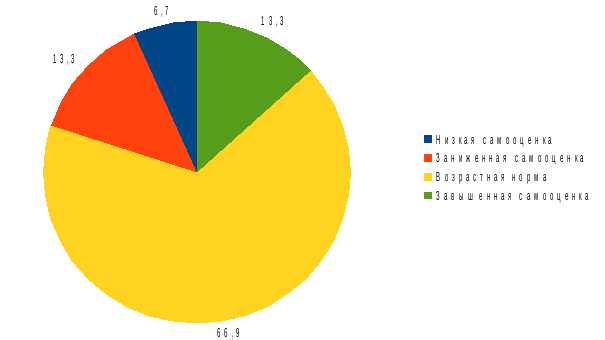

Изучение сформированности уровня самооценки у детей в контрольной группе показало, что детей 5-6 лет с низкой самооценкой-2, заниженной самооценкой-2, возрастной нормой-9, завышенной-2. (Протокол №1, Приложение 2)

Рисунок 1. Результаты сформированности уровня самооценки детей контрольной группы

Результаты сформированности уровня самооценки у детей в контрольной группе показало, что детей 6-7 лет с низкой самооценкой-0, заниженной самооценкой-5, возрастной нормой-6, завышенной-4. (Протокол №2, Приложение 4)

Рисунок 2. Результаты сформированности уровня самооценки детей экспериментальной группы

Результаты данного эксперимента говорят о том, что дети в данном возрасте имеют потребность в общении со сверстниками и взрослыми, но очень часто такое взаимодействие может плохо сказаться на становлении самооценки. Следовательно с учетом полученных результатов и выводов, мы должны выбрать и провести ряд мероприятий:

-Различные упражнения и игры на формирование самооценки

- Подобрать оптимальные рекомендации для родителей и воспитателей на повышении уровня их компетенций.

Таким образом, констатирующий эксперимент позволил выявить уровень самооценки ребенка в группе сверстников.

2.2. Описание психолого-педагогического проекта по формированию самооценки старших дошкольников

Результаты исследования характеристик сформированности самооценки у старших дошкольников показало, что у детей на данном возрастном этапе уровень самооценки находится на высоком уровне. Потому, мы решили, взять за основу игры для детей и консультации для педагогов и родителей на формирование самооценки у детей.

На успешность человеческой жизни, помимо объективных обстоятельств, влияет также уровень самооценки, которая начинает формироваться в дошкольном периоде под влиянием окружения ребенка, в первую очередь — родителей. Самооценка — это оценка личностью своих возможностей, качеств и места среди других людей. Здоровая атмосфера в семье, стремление понять и поддержать ребенка, искреннее участие и сопереживание, чувство психологической защищенности — вот составляющие для формирования позитивной самооценки у ребенка.

Для формирования позитивной самооценки старшего дошкольника мы разработали для воспитателя ряд игр цели которых:

- Формирование позитивной самооценки у детей дошкольного возраста.

- Формировать самоуважение, доверие к самому себе.

- Создание положительного эмоционального фона, повышение уверенности в себе.

Задачи:

Создать положительный эмоциональный настрой.

Вовлечь дошкольников в игровое общение со сверстниками.

Способствовать сплочению детского коллектива.

Формировать положительное отношение к сверстнику.

Ожидаемый результат:

Сформирована адекватная самооценка, уважение к себе и к окружающим, терпимое отношение к мнению собеседника или партнера по игре и занятиям.

Игра 1. «Хочу быть счастливым»

Цель: способствовать развитию самоуважения детей.

Ведущий рассказывает детям сказку:

«Жил был котенок, который очень волновался, вырастет ли он счастливым, и поэтому часто спрашивал у своей мамы:

-Мам! Я стану счастливым?

-Не знаю, сыночек. Я бы очень этого хотела, но сама не знаю,- отвечала мама.

- А кто знает? — допытывался котенок.

Может быть, небо, может быть, ветер. А может быть, солнце. Они далеко, высоко, им виднее,- отвечала мама улыбаясь.

И тогда наш котенок решил сам поговорить с небом, ветром, солнцем. Залез он на самую высокую березу в их дворе и закричал:

- Эй, небо! Эй, ветер! Эй, солнце! Я хочу быть счастливым!

И услышал он глухой сильный голос, чей он был, он так и не понял, но запомнил на всю жизнь:

- Ты хочешь быть счастливым — значит, будешь счастливым!»

После того как дети послушают сказку, они проигрывают ее. Каждый по очереди становится на стул в центре круга и громко кричит последние слова котенка, а группа громко отвечает: «Ты хочешь быть счастливым — значит, будешь счастливым».

Игра 2. «Я очень хороший».

Цель: создание положительного эмоционального фона, повышение уверенности в себе.

Возраст: дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Форма работы: групповая

Форма занятия: игровая.

Время проведения: 10-15 минут.

Ход игры: «Ребята, садитесь на стульчики и пусть каждый скажет о себе: «Я очень хороший» или «Я очень хорошая». Но перед тем как сказать, давайте немножко потренируемся. Сначала произнесем слово «Я» шепотом, потом – обычным голосом, а затем – прокричим его. Теперь давайте таким же образом поступим со словами «очень» и «хороший» (или «хорошая»). И, наконец, дружно: «Я очень хороший (хорошая)». Теперь каждый, начиная с того, кто сидит справа от меня, скажет, как захочет – шепотом, обычным голосом или прокричит, например: «Я – Катя! Я – очень хорошая!» или «Я – Саша! Я очень хороший!».Замечательно! Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и скажем все вместе: «Мы очень хорошие!» - сначала шепотом, потом обычным голосом и прокричим».

Игра 3. «Клеевой дождик»

Цель: сплочение детей, снижение тревожности, повышение самооценки.

Возраст: дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Форма работы: групповая

Форма занятия: игровая.

Время проведения: 10-15 минут.

Ход игры: «Ребята, вы любите играть под теплым летним дождем? Пока мы с вами разговаривали, пошел ласковый дождик. Но дождик оказался не простым, а волшебным – клеевым. Он склеил всех нас в одну цепочку (дети выстраиваются друг за другом, держа за плечи впереди стоящего) и теперь предлагает нам погулять». Дети, держась друг за друга, передвигаются по комнате, преодолевая различные препятствия: обогнуть «широкое озеро», пробраться через «дремучий лес», прятаться от диких животных и др. Главное условие – дети не должны отцепляться друг от друга. «Ну вот, дождик закончился, и мы снова можем спокойно двигаться. Высоко в небе светит ласковое солнышко, и нам захотелось прилечь в мягкую траву и позагорать».

Игра 4.«Мышеловка»

Данная игра предназначена повысить уверенность ребенка в собственных силах, развить воображение, а также научиться преодолевать препятствия, которые преподносит судьба, ведь целью игры является поиск выхода и способа как выбраться из «мышеловки».

Ребенка нужно поместить в круг из 5-6 человек, которые крепко прижимаются друг к другу. Этот круг и является «мышеловкой», а ребенок в центре должен искать из нее выход, всеми возможными способами: он может уговорить кого-нибудь пропустить его или же самостоятельно искать наличие какой-нибудь лазейки

Игра 5.«Пастух»

Цель, которую преследует данная игра – повышение самооценки ребенка, которому дается возможность руководить другими детьми, что впоследствии приводит к повышению самооценки. Поэтому выбирать за «пастуха» нужно ребенка неуверенного в себе. Игра проводиться на улице или в большом помещении. «Пастуху» дают в руки музыкальный инструмент, например дудку, а всем остальным участникам завязывают глаза – они играют роль «овечек». «Овечки» ходят по кругу, а «пастух» с помощью дудки созывает их к себе, если при этом кто-нибудь заблудится, то пастух начинает играть громче. Когда все «овечки» будут в сборе, можно выбирать нового «пастуха» и продолжать игру.

Игра 6. «За что меня любит мама»

Цель: повышение значимости ребенка в глазах окружающих его детей.

Все дети сидят в кругу. Каждый ребенок по очереди говорит всем, за что его любит мама.

Затем можно попросить одного из детей (желающего), чтобы он повторил, за что любит мама каждого присутствующего в группе ребенка. При затруднении другие дети могут ему помочь.

После этого обсудить с детьми, приятно ли было им узнать, что все, что они сказали, другие дети запомнили. Дети обычно сами делают вывод о том, что надо внимательно относиться к окружающим и слушать их.

Игра 7. «Я – лев»

Цель: повышение у детей уверенности в себе.

Инструкция ведущего: «А сейчас давайте поиграем в игру, которая называется «Я – лев». Закройте глаза и представьте себе, что каждый из вас превратился во льва. Лев – царь зверей, сильный, могучий, уверенный в себе, спокойный, мудрый. Он красив и свободен.

Откройте глаза и по очереди представьтесь от имени льва, например: «Я – лев Андрей». Пройдите по кругу гордой, уверенной походкой».

Игра 8. «Комплименты»

Цель: помочь ребенку увидеть свои положительные стороны, дать почувствовать, что его понимают и ценят другие дети.

Стоя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, ребенок говорит: «Мне нравится в тебе…». Принимающий комплимент кивает головой и отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» Упражнение продолжается по кругу.

После упражнения обсудить с детьми, что они чувствовали, что неожиданного они узнали о себе, понравилось ли им дарить комплименты.

Игра 9. Копилка достижений

Возьмите какую-нибудь картонную коробку или вместительную банку и вместе с ребенком оформите ее так, как ему хотелось бы, чтобы выглядела копилка его главных ценностей - маленьких и больших собственных успехов в жизни. Может быть, на поверхности этой копилки появятся рисунки, отражающие предметы, которые как-то связаны с понятием "успех", или это будут просто симпатичные узоры. Оставьте выбор за мальчиком или девочкой. Отдельно приготовьте небольшие листочки бумаги. А теперь введите правило: когда ребенок возвращается домой, он обязательно должен вспомнить и написать на этом листочке какое-то свидетельство успеха, которого он достиг за сегодняшний день. Так, на записочках будут появляться фразы: "Хорошо прочитала стихотворение у доски", "Нарисовала отличный рисунок на тему "Осень", "Сделала подарок бабушке, который ей очень понравился", "Все-таки смог написать контрольную по математике на "пять", хотя боялся" и многие другие. Эти записи кладутся в копилку достижений. Важно, чтобы даже в самом неблагополучном дне ребенок смог найти что-то, что ему удалось. "Утяжеление" копилки со временем само по себе наполняет детей гордостью и большей уверенностью в своих силах, особенно если родители и другие члены семьи относятся к его маленьким победам с уважением (а не с высоты своих лет и опыта).

К этой копилке можно обращаться, когда ребенку кажется, что он встретился с непреодолимыми для него трудностями, или в периоды, когда его критический взгляд направлен на свои способности и он видит себя никчемным неудачником. В такие периоды полезно вспомнить, что у вашего ребенка есть опыт преодоления трудностей и достижения успеха. Это поможет ему настроиться на позитивный лад.

Игра 10. «Школа плохих привычек»

Цели:способствовать проявлению истинных чувств ребенка;

предоставить ребенку возможность получения опыта

проживания незнакомой ситуации.

Ведущий предлагает детям поиграть в «школу плохих привычек». Эта школа — особенная, в ней учат плохим привычкам и за плохое поведение ставятхорошие отметки. В этой школе все ученики и учителя —животные. Каждый ребенок становится сотрудником этой школы — решает, кто он в школе и каким животным является. В этой роли он представляется группе и осуществляет какие-то действия (говорит что-нибудь, движется особым образом и т. п.). Надо помнить, что каждый ребенок должен демонстрировать именно плохое поведение. Например, директор школы может сказать: «Давайте поставим синяк кому-нибудь».

Игра 11. «Ракета»

Цель • способствовать развитию самоуважения детей.

Детям предлагается «запустить в космос ракету». Все дети встают в круг, один ребенок становится ракетой — он стоит в центре круга. Все дети садятся на корточки и шепчут «у-у-у». При этом ребенок и группа вокруг него постепенно приподнимаются, увеличивая громкость голоса. Затем с громким криком «ух!» все подпрыгивают и поднимают руки вверх. Ребенку в роли ракеты предлагается гудеть громче всех и подпрыгнуть выше всех.

Игра 12. «Счастливый сон»

Цель • способствовать самовыражению и развитию оптимизма детей.

Дети закрывают глаза и вспоминают свой самый счастливый сон или придумывают его, если такой сон им еще не приснился. Затем рассказывают его группе и рисуют.

«Вырази чувство глазами»

Цель • способствовать самовыражению детей.

Ребенок и взрослый по очереди задумывают какое-либо чувство и стараются выразить его только глазами. Другие дети пытаются угадать, какое чувство выражает тот или иной ребенок. Остальную часть лица надо при этом чем-нибудь прикрыть, например, можно сделать для этого упражнения маску с прорезью для глаз.

Таким образом, можно сказать, что с помощью данных игр, ребенок научиться работать в коллективе сверстников, правильно взаимодействовать с участниками игр. Во много эмоциональное состояние ребенка в группе детского сада зависит от уровня компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения. В зависимости от результатов деятельности можно охарактеризовать профессионализм каждого преподавателя одним из уровней:

1. Репродуктивный — умеет пересказать другим то, что знает сам; адаптивный — умеет приспособить свое сообщение к аудитории слушателей; локально-моделирующий — владеет стратегиями формирования системы знаний, навыков, умений, отношений по отдельным разделам курса, программы: системно-моделирующий знания — владеет стратегиями формирования системы знаний, навыков, умений по курсу в целом; системно-моделирующий творчество — владеет стратегиями превращения своего предмета в средство формирования творческой личности, способной к саморазвитию в новых условиях. Преподаватели, находящиеся на репродуктивном уровне деятельности, целиком поглощены самим преподаваемым предметом, его пересказом, близким к тексту.

2. На адаптивном уровне деятельности количество структурных элементов педагогической системы и связей между ними увеличивается. Преподаватель ищет, каким образом приспособить учебную информацию к аудитории. Но при этом главной остается информация.

3. На локально-моделирующем уровне деятельности достаточное владение информацией позволяет педагогу начать поиск в различных способах ее предъявления. Он оказывается способным накопить психологические знания о группе и об отдельных воспитанников.

4. На уровне системно-моделирующем знания в зону активного внимания преподавателя попадают цели педагогической системы. Только на этом уровне деятельности возникает вопрос о том, в какой мере индивидуальная система работы педагога подчинена целевому результату. Уровень системно-моделирующего творчества соответствует высшему мастерству преподавателя, когда его внимание сфокусировано на личности обучаемого, когда преподаватель превращает учебный предмет в средство формирования творческой личности обучаемого, способной к профессиональному и личностному самоутверждению. Основой эффективной методической работы была и остаётся творческая активность педагога. Одной из форм методической работы с педагогами является руководство работой по самообразованию.

Нами были предложены для воспитателей рекомендации по формированию позитивной самооценки

у старших дошкольников. Известно, как значимо формирование в старшем дошкольном возрасте адекватной самооценки. Адекватная самооценка, уровень притязаний играют важнейшую роль в формировании личности ребенка. Особенно велико значение адекватного уровня притязаний в подготовке детей к школьному обучению. Но также известно, что ребенок не рождается на свет с определенным отношением к себе. Как и все другие особенности личности, самооценка складывается в процессе воспитания, где основная роль принадлежит семье и детскому саду.

Стоит отметить необходимость согласованности действий детского сада и семьи в формировании адекватной самооценки дошкольников. Родители должны помнить об основных правилах в воспитании:

Давая негативную оценку действиям ребенка, нельзя говорить: «Ты не умеешь строить, рисовать… подметать». В этих случаях ребенок не может сохранить побуждение к данному виду деятельности, утрачивает уверенность в себе, в своих силах, способностях.

С переживания низкой самооценки, вызванной отношением взрослых, начинается невротическое развитие ребенка.

Нельзя позволять, чтобы негативная оценка деятельности ребенка распространялась на его личность, то есть ребенка надо критиковать за его поведение. Оценка личности блокирует развитие ребенка и формирует комплекс неполноценности, а следовательно, и неадекватную заниженную самооценку и уровень притязаний.

Очень важна интонация, эмоциональная окраска высказывания, обращенного к ребенку. Дети реагируют не только на содержание, но и на эмоциональную окраску, в которой заключено отношение к ребенку.

Недопустимо сравнивать ребенка (его дела и поступки) с кем-то другим, его нельзя никому противопоставлять, такие сравнения являются, с одной стороны, психотравмирующими, а с другой – формируют негативизм, эгоизм, зависть.

Родители должны создавать такую систему взаимоотношений с ребенком, в которой он будет воспринимать себя только благоприятно (как норму). Лишь в этом случае он может нормально воспринимать чужие успехи, без снижения самооценки.

Главная функция семьи заключается в том, чтобы способность социальной адаптации ребенка исходила из его возможностей.

В отношении к ребенку недопустим резкий переход от только положительных оценок к резко отрицательным, от наказующего тона к ласковому задабриванию.

Соблюдение родителями вышеперечисленных правил в воспитании детей обеспечить наиболее благоприятное развитие детской психики, а также формирование адекватной самооценки и уровня притязаний.

Для формирования у дошкольника положительного осознания себя, уверенности в себе необходимо обеспечить такого малыша теплым отношением взрослых. Ему нужно знать, быть уверенным, что его, именно его, таким, какой он есть, - любят родители и воспитатели. И только тогда в дошкольнике появится уверенность, положительное отношение к себе, будет формироваться адекватная самооценка, и он будет развиваться как полноценная, гармоничная личность.

Формирование адекватного уровня притязаний лучше всего со старшими дошкольниками реализовывать в игровой деятельности. Мы знаем, что дети, обладающие завышенной самооценкой, отличаются некритичным отношением к себе, они стремятся не замечать неудач, игнорируют замечания взрослых, неадекватно реагируют на оценки. А в отношении к своим сверстникам, напротив, очень критичны, им свойственно стремление обсмеять товарищей за малейший промах, указать на недостатки.

В таких случаях очень эффективно взрослому (воспитателю, психологу) использовать детские игры с карточками-фиксаторами.

Например: взрослый и ребенок с завышенной самооценкой могут поочередно метать мяч в корзину. После каждого попадания попавший получает карточку (звездочку, флажок). В конце игры подводится итог – подсчитываются карточки: у кого больше – тот победил. Использование карточек-фиксаторов позволить помочь ребенку наглядно убедиться в результатах собственной деятельности, а не игнорировать их. В ходе такой игры используется прием «самокритичный взрослый», когда взрослый на своем примере демонстрирует ребенку правильное отношение к неудачам и успеху, учит ребенка не бояться признать свое поражение и показывает взаимосвязь между стараниями и результатом. Такая позиция взрослого позволяет стать истинным партнером ребенку.

Первоначально педагог должен в 50% случаев давать выиграть дошкольнику. Взрослый может сказать: «Ты выиграл. А мне надо еще потренироваться». В таком случае дошкольник видит, что неудовлетворенный результат воспринимается как мотивация для дальнейших усилий для достижения успеха. постепенно ребенок начинает сам осознавать свои неудачи как повод для поиска наиболее оптимальной позы, более точных движений – т.е. саморазвития. Так формируетсясамокритичность, ребенок начинает прислушиваться к советам, оценкам и адекватно реагировать на них.

Затем взрослый может выигрывать чаще, и ребенок уже не будет стремиться проигнорировать свой проигрыш. Нужно помочь ребенку, самому подсчитывая карточки, осознать, что он в этот раз не победил, и в этом нет ничего трагичного или постыдного. Значит, в следующий раз нужно приложить больше старания, потренироваться. Когда дошкольник уже адекватно реагирует на свои поражения, понимает, что чем больше он старается, тем лучше у него получится, тогда повышается продуктивность и эффективность деятельности. Так у ребенка и формируются такие черты характера, как целеустремленность, стремление к самосовершенствованию. Дети начинают самостоятельно выбирать для себя новые цели, усложнять задачи. Такие черты характера присущи детям с адекватной самооценкой.

В коррекции нуждаются и дошкольники с заниженным уровнем притязаний. Известно, что они страдают не меньше, а даже больше, чем дети с завышенным уровнем притязаний. Дети с низкой самооценкой отличаются неуверенностью в себе, стеснительностью, робостью. Часто они замкнуты, у них низкий социометрический статус. Они нерешительны и несамостоятельны.

Чтобы помочь такому ребенку, взрослый должен действовать очень осторожно, чтобы не травмировать его. Для начала педагог или психолог может, понаблюдав за ребенком, заняться вместе с ним тем, что он любит делать, что у него получается. За малейшие достижения ребенка нужно хвалить, акцентировать его внимание на успехе. Нужно дать дошкольнику пережить то, чего он лишен в детском коллективе – ситуацию успеха, победы. Взрослый может проигрывать. Но говоря ребенку, что он выиграл (можно также использовать в играх карточки-фиксаторы, для того чтобы ребенок самостоятельно убедился в своей победе), необходимо отметить, почему это удалось ему. Это поможет ребенку увидеть причинно-следственную связь: он выиграл не потому, что он хороший, а потому что он приложил усилия, удачно выбрал позицию, хорошо прицелился и т.п.

Как правило, у детей с заниженным уровнем притязаний низкий социостатус, их не принимают в игры другие дошкольники, т.к. считают, что они «ничего не умеют». Поэтому очень эффективно, когда такой ребенок добьется какого-либо успеха, привлекать к положительной оценке других детей. Например:«Посмотрите, как далеко прыгнул Ваня! Правда, молодец?» или «Дети, вам нравится этот рисунок? Красивый, видно, что тот, кто рисовал, очень старался. А выполнил этот рисунок Ваня».

Для повышения статусного положения дошкольника с низким уровнем притязаний необходимо постоянно включать ребенка в игровую деятельность, почаще давать ем у поручения (как правило, такие дети очень исполнительны), постепенно давать главные роли в спектаклях, сценках.

Таким образом, у дошкольника появится уверенность в себе, своих способностях, он станет более смелым, решительным, общительным. Товарищи по группе станут по-другому относиться к нему, будут приглашать вместе играть. А это, в свою очередь, поддержит уверенность дошкольника в себе, сделает его более активным, инициативным. Но важна гармоничность, согласованность в педагогических и психологических воздействиях, оказываемых на ребенка. совершенно недопустимо, чтобы в детском саду воспитатель и психолог стремились помочь ребенку повысить самооценку и статусное положение, дома родители или старшие братья, сёстры в силу своей некомпетентности сводили эти усилия к нулю. Поэтому необходимо проводить обучающие семинары, с целью ознакомления родителей с обязательными правилами воспитания, соблюдая которые, родители будут помогать своему ребенку полноценно, гармонично развиваться психически. Также была проведена консультация на тему «Формирование и повышение профессиональных компетенций педагога дошкольного образования как необходимое условие качества педагогического процесса». Были предложены консультации для родителей на тему Советы родителям по формированию самооценки старших дошкольников»

Что такое самооценка? Это то, как человек оценивает себя, свои возможности, поступки. Мы постоянно сравниваем себя с другими, и на основе этого сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих возможностях и способностях, чертах своего характера и человеческих качествах. Так постепенно складывается наша самооценка. Адекватная самооценка позволяет человеку соотносить свои силы с задачами разной трудности и требованиями окружающих. Неадекватная (заниженная или завышенная) деформирует внутренний мир, мешает гармоничному развитию.

Самооценка начинает развиваться уже в раннем детстве. Часто мы слышим: «Ты уже такой большой, а завязывать шнурки (есть кашу, читать, др.) так и не научился!» Родители не задумываются над тем, что именно из их оценок, в первую очередь, и складывается мнение ребенка о себе; это потом, в школьном возрасте, он научится сам оценивать свои возможности, успехи и неудачи. Именно в семье ребенок узнает, любят ли его, принимают ли таким, каков он есть, сопутствует ли ему успех или неудача.

Как проявляется уровень самооценки в поведении?

Активность, находчивость, бодрость, чувство юмора, общительность, желание идти на контакт – вот те качества, которые свойственны детям с адекватной самооценкой. Они охотно участвуют в играх, не обижаются, если оказываются проигравшими.

Пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость часто свойственны детям с заниженной самооценкой. Они не хотят участвовать в играх, потому что боятся оказаться хуже других, а если участвуют в них, то часто обижаются. Иногда дети, которым дается негативная оценка в семье, стремятся компенсировать это в общении со сверстниками. Они хотят всегда и везде быть первыми и принимают близко к сердцу, если это им не удается.

При завышенной самооценке дети во всем стремятся быть лучше других. Часто от такого ребенка можно услышать: «Я – самый лучший (сильный, красивый). Вы все должны меня слушать». Он часто бывает агрессивен с теми детьми, которые тоже хотят быть лидерами.

Это, конечно, очень краткие описания. Но, может быть, кто-то из вас, дорогие родители, узнал своего ребенка?

Советы родителям по формированию самооценки

- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение от сделанного;

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть соизмерима с поступком;

- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его;

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого;

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела;

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра).

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка

«ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел иметь, или оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст дополнительную информацию о восприятии и принятии имени ребенком.

«Сорви шапку», «У нас все можно» и др.

Принципы общения с агрессивным ребенком:

- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна разрядка накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя для этого не самые лучшие средства;

- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые неэффективные способы преодоления агрессивности;

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, который вызывает злость. Вы заметите, что в реальной жизни агрессивность ребенка снизилась;

- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и не провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы «мести»;

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените и понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что нужен и важен для вас.

Игры на выплеск агрессивности

«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. Медленно он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и высоко поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание. На каждый удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность удара.

«Кукла Бобо» - кукла для выплеска агрессии.

«Разыгрывание ситуации»

Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми

- сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда чаще всего разражаются «бури»;

- не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее возникновения;

- после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. Попытайтесь найти иные возможности способы выхода из конфликтной ситуации;

- не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их;

- не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два мальчика в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать за этим конфликтом, но не вмешиваться в него – дети сами могут найти общий язык, и при этом они учатся общаться друг с другом. Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а другой выступает «жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить формирование робости у побежденного.

Игры: «На кого я похож» - сравнение себя с животным, цветком, деревом

«Спина к спине» - игра направлена на развитие умения договориться, при этом важно видеть собеседника.

«Сидящий и стоящий».

Застенчивость

- препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и получать удовольствие от приятного общения;

- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих прав;

- не дает другим людям возможности оценить положительные качества человека;

- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении;

- мешает ясно мыслить и эффективно общаться;

- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии.

Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока ребенок еще маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом своем «недостатке».

Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; «Магазин игрушек», «Сборщики»

Таким образом, формирующий эксперимент был направлен на формирование позитивной самооценки ребенка с помощью игр и упражнений посредствам работы с педагогами, родителями и взаимодействию детей в группе сверстников.

2.3 Оценка эффективности проведенных мероприятий

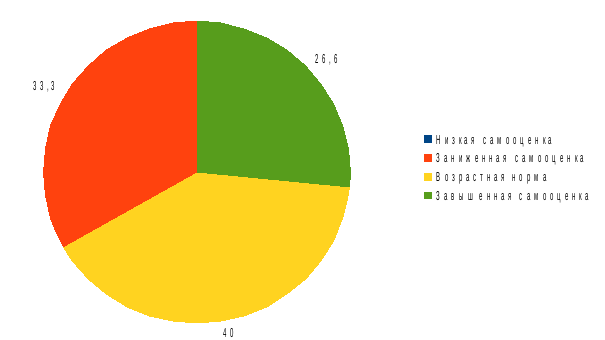

Целью данного этапа исследования является определение эффективности предлагаемых нами игр, упражнений и консультаций, направленных на формирование адекватной самооценки у детей. Для проведения контрольного этапа нами была взята методика В.Г Щур «Лесенка» (Приложение № 2). Итак, мы приступили к следующему этапу нашей исследовательской работы – контрольному эксперименту, который мы провели в мае 2018 г. Результаты сформированности уровня самооценки у детей контрольной группы показали : завышенная самооценка наблюдалась у 8 детей; возрастная норма наблюдалась у 6 детей; заниженная самооценка наблюдалась у 1 ребенка; с низкой самооценкой 0 детей;

Рисунок 3. Результаты сформированности уровня самооценки детей контрольной группы

Изучение сформированности уровня самооценки у детей в экспериментальной группе показало: Завышенная самооценка наблюдалась у 3 детей; Возрастная норма наблюдалась у 12 детей;

Рисунок 4. Результаты сформированности уровня самооценки детей экпериментальной группы

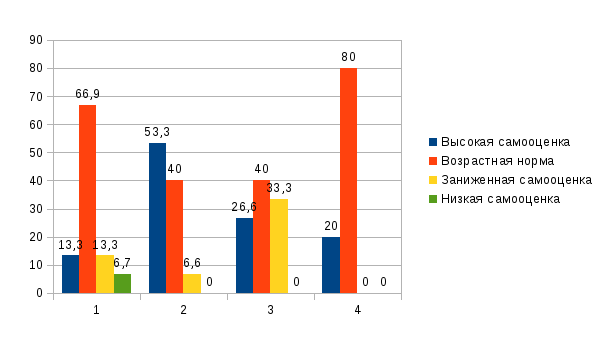

Сравнительные данные изучения уровня сформированности самооценки у детей на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показали:

Сравнительные данные изучения уровня сформированности самооценки у детей на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показали:

Рисунок 5.

1- Констатирующий этап в контрольной группе

2- Контрольный этап в контрольной группе

3- Констатирующий этап в экспериментальной группе

4- Контрольный этап в экспериментальной группе

Таким образом, мы видим, что в контрольной группе исследование

показало:

Высокая самооценка возросла на 40%;

Возрастная норма упала на 26,9 %;

Заниженная самооценка упала на 6,7%

Низкая самооценка уменьшилось на 6,7 %.

А в экспериментальной группе показатели исследования

улучшились:

Высокая самооценка упала на 6,6%;

Возрастная норма улучшилась на 40%;

Заниженная самооценка упала на 33,3%

Детей с низкой самооценкой не появилось.

Наше исследование уровня самооценки показало, что произошли значительные количественные и качественные изменения в уровне сформированности самооценки детей старшего дошкольного возраста.

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование

показало, что для детей старшего дошкольного возраста очень важно

взаимодействие со сверстниками, семьёй и педагогами. По средствам

представленных игр и упражнений. Также следует учитывать

индивидуальность каждого ребенка и типологию семьи каждого воспитанника.

Вывод по второй главе

Решая третью задачу, мы выявили и обосновали критерии проверки гипотезы. Подобрали методику по определению самооценки детей старшего дошкольного возраста, изучили стили семейного воспитания, и пришли к выводу. Что демократический стиль воспитания, самый оптимальный для воспитания детей, при определенных стилях формируется личность ребенка. Изучив методики, можно прийти к выводу, что самооценка детей зависит от стиля воспитания в семье, статуса ребенка в группе сверстников и от педагогической компетентности педагога. Были подобраны практико - ориентированные материалы для реализации гипотезы. Игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. В процессе игры можно, понять, насколько ребенок активен в

процессе взаимодействия со сверстниками, можно определить его

самооценку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая рассмотренные представления о сущности самооценки в зарубежной и отечественной психологии, можно выделить основные направления в определении понимания самооценки. Изучение самооценки возможно в структуре личности, в структуре самосознания, в структуре деятельности.

Самооценка является, аффективной оценкой представления индивида о самом себе, которая может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты «образа Я» могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением.

Особенно у старшего дошкольника самооценка является наиболее сложным компонентом самосознания. Основными факторами, влияющими на формирование самооценки являются - оценочные воздействия воспитателя, родителей и сверстников. Ребенок начинает учитывать последовательность своих поступков, предвосхищать результат и оценку со стороны взрослого. Осознают особенности своего поведения, а по мере общепринятых норм и правил использовать их в качестве мерок для оценки себя и окружающих. Детям такого возраста характерна завышенная самооценка, однако присутствуют и с заниженной самооценкой причины которой могут быть: объективные недостатки относящиеся внешности; неуспех в деятельности, в общении; угроза отчуждения (нелюбовь родителей).

Мы выявили, необходимые психолого-педагогические условия для формирования самооценки у детей старшего дошкольного возраста. Была теоретически обоснована гипотеза, согласно которой становление самооценки у детей старшего дошкольного возраста будет проходить более эффективно при следующих услових:

-педагогическое взаимодействие с семьей по формированию самооценки

дошкольников будет реализовано при учете типа семьи и стиля семейного воспитания;

-содержательное взаимодействие с ребенком будет направлено на повышение статуса в группе сверстников;

-обеспечение профессиональной компетентности педагогов по формированию адекватной самооценки дошкольников.

Решая вторую задачу, мы подобрали методику по определению

самооценки ребенка в группе сверстников. Решая третью задачу, мы подобрали практико - ориентированный

материал для реализации гипотезы. Подобрали игры по формированию

самооценки ребенка группе сверстников.

Таким образом, все поставленные задачи в нашей работе решены.

Библиографический список

1. Авдеева, Н.Н. Развитие представлений о самом себе у ребенка от рождения до 7 лет. // Н.Н. Авдеева, А.И. Силвестру, Е.О. Смирнова.Воспитание, обучение и психологическое развитие. - М.: АСТ-пресс, 1997.- 214 с.

Ананьев, Б.Г. К постановке проблемы развития детского самосознания: Избр. психол. труды / Б.Г. Ананьев. – М., 2009. – 119 с.

Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание/ Р. Бернс. – М.: Прогресс, 2006. – 420 с.

Божович, Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе: Вопросы психологии / Л.И. Божович. – М., 2009. №2. – 56 с.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 2008.

Венгер, Л.А., Мухина В.С. Психология: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошк. воспитание» и № 2010 «Воспитание в дошк. учреждениях». – М.: Просвещение, 2010. – С. 225 – 336.

Васина, Е. Н. Новый прием и средство развития самосознания ребенка / Е. Н. Васина: Школьные технологии. М., 2006. № 5. – 146 – 149 с.

Варга А.Я., Столин В.В. Дела семейные. – М., 2004. – 297 с.

Волков, Б.С. Возрастная психология: Учебное пособие. Кн.1 / Б.С. Волков. – М.: Академия Проект, 2005. – 208 с.

Волков, Б.С. Детская психология: Логические схемы / Б.С. Волков. – М: Академия Проект, 2002. – 265 с.

Запорожец, А.В. О значении ранних периодов детства для формирования личности ребенка.- 1998. - С. 3-10.

Захарова А. В. Психология формирования самооценки / А.В. Захарова. – Минск: РБПК «Белинкомаш», 2010. - 145 с.

Зинько, Е.В. Соотношение характеристик самооценки и уровня притязаний. Часть 1. Самооценка и ее параметры // Е.В. Зинько. Психологический журнал. - 2006. том 27, №3.

Каменская, В.Г. Психическое и социальное развитие ребенка дошкольного возраста // В.Г. Каменская. Детская психология с элементами

психофизиологии: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2010. – С. 190 – 191.

Кондаков, И.М Большой энциклопедический словарь. - 2000.

Корнилова, Т.В. Экспериментальная психология // Т.В. Корнилова. Учебник. М.: Юрайт, 2012. 640 с.