МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«ЦЕНТР ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

Республиканский этап

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся

«ОТЕЧЕСТВО»

Номинация «Экологическое краеведение»

Ландшафтная характеристика Чокурчинской местности Крымского предгорья.

Подготовила:

Мустафаева Эльмаз,

обучающаяся 9 класса

МБОУ «Константиновская школа»,

29756 Симферопольский р-н,

с. Константиновка, ул. Школьная , 1

Руководитель:

Максименко Ольга Александровна,

учитель географии 1 категории,

МБОУ «Константиновская школа»,

29756 Симферопольский р-н,

с. Константиновка, ул. Школьная , 1

+79782172734

с. Константиновка - 2018

Оглавление

Введение 3

Раздел 1. Ландшафтная характеристика Чокурчинской местности Крымского предгорья. 4

1.1. Географическое положение 4

1.2. Литогенная основа 4

1.3.Гидро-климатические особенности 6

1.4. Биогенные компоненты региона 8

1.5. Ландшафтная структура Чокурчинской местности 12

1.6.Проблемы охраны природы. 14

Выводы 15

Список литературы 16

Приложение………………………………………………………………………17

Введение

Грот Чокурча является одним из древнейших памятников культуры в Крыму, который стоит развивать, облагораживать и беречь для подрастающих поколений. Грот начали изучать еще в 1927 году, в наше же время о нем почти нигде не упомянуто. В конце ХХ века люди пытались защитить древний памятник культуры, а сейчас это заброшенный участок местности. На мой взгляд, стоит обратить внимание и принять соответствующие меры для защиты и сохранения памятника не только Крымского, но и Европейского значения.

Актуальностью темы является охрана, изучение и вовлечение в экскурсионный оборот этот ценный природно-археологический объект.

Объектом исследования данной работы является грот Чокурча, а предметом – изучения является – компоненты природной среды: литология, гидрология, климат, ландшафты и экологические проблемы.

Цель работы: Изучение географических особенностей Чокурчинской местности с целью более полного вовлечения географо-краеведческих экскурсий.

Для достижения поставленной цели были решены следующие

задачи:

Рассмотрена литология, гидрология, климат и ландшафт.

Определены основные экологические проблемы.

Выявлен рекреационный потенциал грота.

Методологической основой для написания данной работы послужили труды Эрнста Н.Л. ,Аникович М.В., Гиря Е.Ю.и других географов.

Для получения материала работы использовались литературно-аналитический, сравнительно-географический, историко-географический и другие методы.

Раздел 1 Ландшафтная характеристика Чокурчинской местности Крымского предгорья.

1.1. Географическое положение

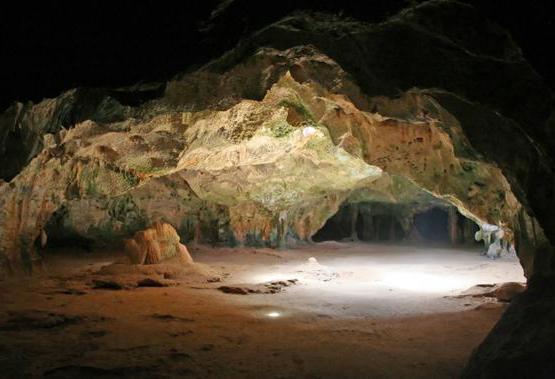

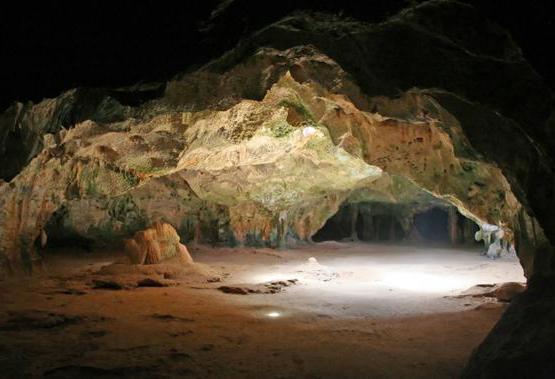

Главной достопримечательностью Чокурчатской местности является пещера – грот Чокурча (Приложение А) – древняя палеолитическая стоянка людей, размещенная в естественной карстовой полости малорасчлененного куэстового водораздела между Большим и Малым Салгиром.

Расположение и доступность местности благоприятствует эффективному её краеведческому изучению и использованию в качестве полевого ландшафтного объекта при изучении программного материала в школьном курсе физической географии.

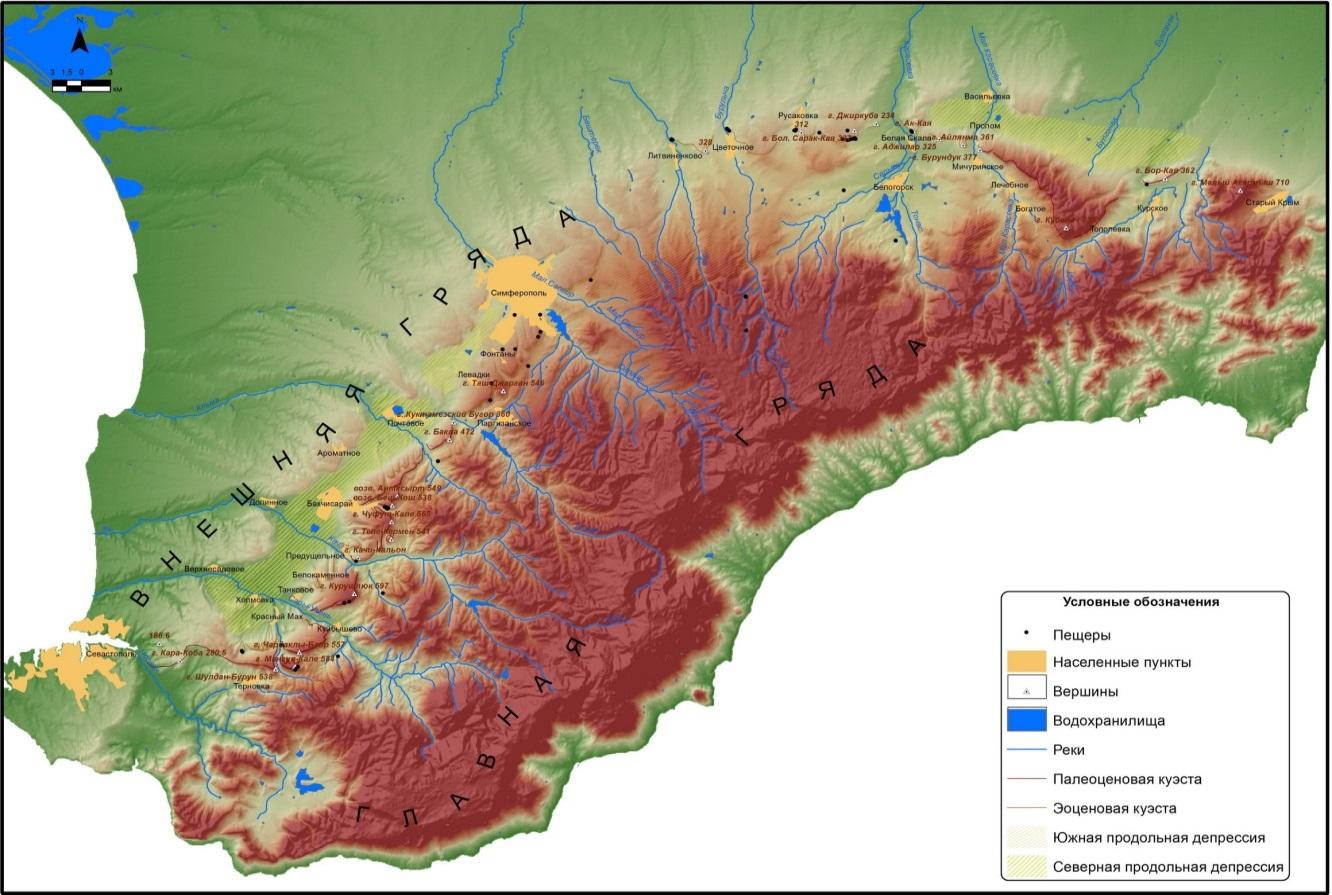

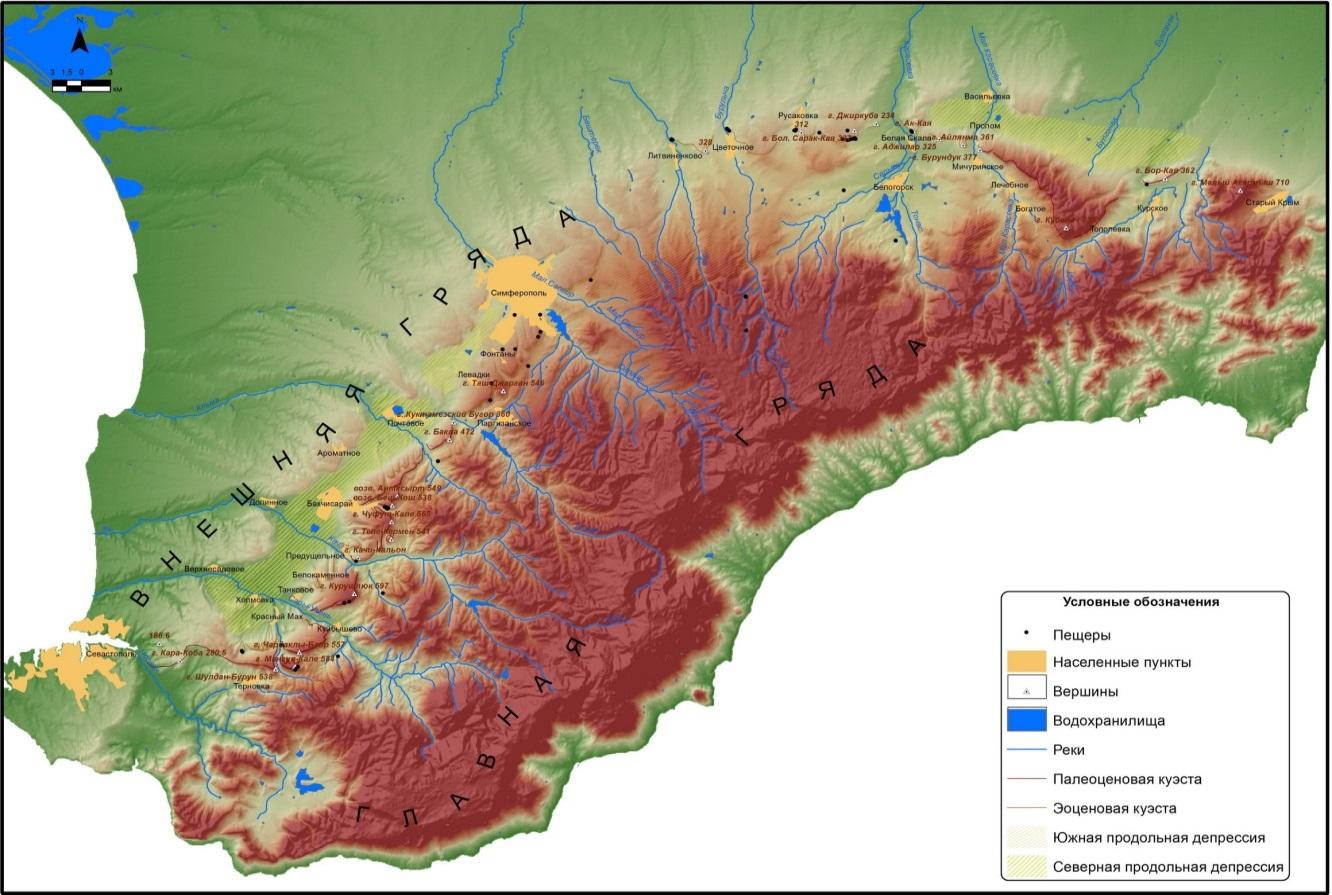

Располагается район исследований в долине прорыва Внутренней Предгорной гряды Крымских гор рекой Малый Салгир. Географические координаты центра Чокурчинской местности: 44 45, северной широты и 34 20 восточной долготы.

Относительна высота над уровнем моря около 240 м. Ныне описываемый район располагается в границах г. Симферополя, на его восточной окраине, в 300-400м. южнее трассы Симферополь – Феодосия. [7, с116]

1.2. Литогенная основа

Предгорный Крым располагается на северо-западном и северном крыльях Крымского мегантиклинория, или северной моноклинали. Породы (преимущественно меловые, палеогеновые и неогеновые), слагающие крыло, имеют наклон к северо-западу и северу, в сторону погружения моноклинали. Литологически различные породы, образующие продольные полосы, постоянно «молодеют», с юга на север (вслед за отступавшими в прошлом морями в сторону равнинного Крыма) (Приложение А).

Длительные процессы размыва моноклинали, сначала (с плиоцена) заложенные поперечной эрозионной сети, затем (в нижнечетвертичное время) – продольной в более мягких породах, привели на фоне сводового поднятия мегантиклинория к современному сильному эрозионному расчленению и выработке куэстовых гряд, выделенных эрозией в более твердых (чаще известняковых) породах. В настоящее время рельеф предгорий мы можем считать в основном эрозионным. Здесь, будучи особенно хорошо выраженными до меридиана Симферополя (Внутренняя гряда до г. Агармыш), расположены две Предгорные куэстовые гряды, разделенные понижением, тянущиеся параллельно Главной гряде. Обе гряды в поперечном разрезе резко ассиметричны – имеют обрывистые южные склоны и пологие северные.

Известняки Крымского предгорья подвержены карстованию, однако, формы и частота карстового рельефа здесь намного менее выражен, чем на Главной. Пещеры небольшие (самая значительная из них – Змеиная – имеет протяженность несколько десятков метров), преобладают гроты – навесы, чаще всего на южных или приречных склонах куэстовых гряд. Такого генезиса и Чокурчинский грот в долине Малого Салгира, выработанный в эоцекновых нуммулитовых известняках.

В рельефе Чокурчинской местности ярко выражены денудационно–эрозионные выступы – «каменные бастионы», отделяющиеся друг от друга неглубокими каменными бабочками. «Бастионный» уступ почти отвесными 10 – 20 метровыми карнизами нависает над пологим террасовым склоном левобережья Малого Салгира.

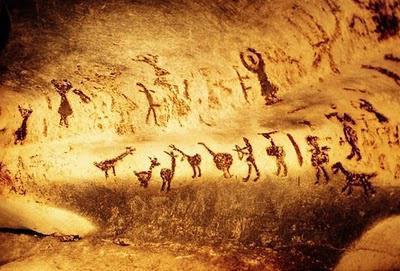

Чокурчинский грот в окрестностях Симферополя является памятником природы и археологии, рисующим быт древних охотников и природную среду в период расцвета мустьерской культуры, описанной Н.Л. Эрнстом в 1934 году.

Грот находится в долине реки Малый Салгир и возвышается по левобережью над руслом на 8 м.

Напластования грота состоят из разновозрастных отложений. Мощность же собственно четвертичных отложения с культурными остатками не превышает 1 м внутри грота и 4 м на склоне (Приложение Б)

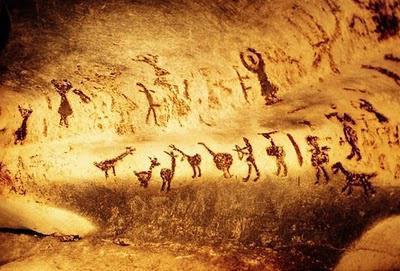

Н.Л.Эрнст выделил в этих отложениях три культурных слоя, залегающих в однородном желтом суглинке со щебнем. Все три культурных слоя представляют один этап наиболее развитой мустьерской культуры, хоть грот и заселялся неоднократно. На стоянке хорошо прослеживаются места очагов, слоистость очажных прослоек, скопление костей мамонтов, состоящих из остатков примерно 20 животных.

Большую и интенсивную коллекцию кремневые орудия. Некоторые из них по степени совершенства отделки напоминают слютрейские орудия. Ведущими формами являются остроконечники и скребла. Первые использовались как рогатины, вторые – как режущие орудия. Изредка встречались орудия клювовидных и сегментовидных очертаний. В Чокурчинском гроте найдены также фрагменты костяных орудий – острий, что свидетельствуют о первых попытках освоения кости для производственных надобностей. [7, с 116].

Таким образом, сочетание оригинальной литогенной природной основы и археологических достопримечательностей является привлекательной базой для школьного географического краеведения, в первую очередь для школ города Симферополя.

1.3.Гидро-климатические особенности

По территории Чокурчинской местности протекает р. Малый Салгир, которая впадает в Большой Салгир, самую крупную реку крымского полуострова и является его правым притоком.

Малый Салгир относится к группе рек Северного склона Крымских гор, принадлежащих бассейну Азовского моря (впадающих в о. Сиваш).Река характеризуется смешенным характером питания. Главное значение имеет дождевое питание (около 50% годового стока), далее подземное и снеговое (примерно по 25 % каждое). Внутригодовое распределение стока выглядит следующим образом: весенний сток (главным образом за счёт снеготаяния, в горах особенно) составляет 40 – 50% годового стока; зимний (снеготаяние в период оттепелей и дожди) – 30-40%; осенний и летний (главным образом за счет дождей и первый также от таяния первого снега в горах) – примерно 10 -15% каждый.

Долина реки консеквентная, пересекает межгрядовое понижение разрезая Внутреннюю и Внешнюю гряды. Одной из особенностей реки Малый Салгир является то, что в своем течении она подрезает левый берег больше, чем правый, что малоестественно для северного полушария, это очевидно связано со строением берегов.

Климат предгорья имеет переходный черты от недостаточно увлажненного мягкого климата прилегающей части Северного Крыма к более влажному климату Главной гряды Крымских гор. В юго-западной части предгорья сказывается влияние климатообразующих факторов Средиземноморья.

В предгорье господствуют сухие воздушные массы. Это обусловлено, во-первых, значительной ролью нисходящего тока воздуха в антициклональной обстановке в летнюю половину года, во-вторых, частыми северо-восточными и восточными ветрами, несущими зимой относительно сухой континентальный полярный воздух, а летом – такой же континентальный тропический воздух. Эти обстоятельства обуславливают сравнительно небольшое количество осадков - в среднем от 300 до 500 мм. Осадки приносятся морскими полярными и морскими тропическими воздушными массами, имеющими наиболее частую повторяемость в осенне-зимний сезон.

Согласно схеме агроклиматических районов Крыма по Важову В.И. Чокурчинская местность принадлежит и восточному предгорному району.

Рельеф в западной части слаборасчлененный возвышенно – куэстово долинный, в восточной – возвышенно-котловинно долинный.

Климат полузасушливый, теплый, с мягкой зимой. Коэффициент увлажнения Ив – 0,88.

Средняя годовая температура воздуха 9,2 – 10,3. Температура самого теплого месяца (июля) 19,4 – 22, самого холодного (января) – 0,5 – 1,5; средний из абсолютных годовых минимумов – 17 – 21, абсолютный минимум – 29 – 35. В июле в полдень температура воздуха поднимается до – 27,5 – 28,5, в отдельные годы – 36 – 40. На поверхности почвы температура в июле повышается до 64 – 68, в феврале до 29 – 33. Средняя глубина промерзания почвы 19 – 24 см, минимальная – 5см, максимальная 33 – 52 см.

Зима продолжается 58 дней, с 29 декабря до 25 февраля. Снежный покров образуется ежегодно и лежит на западе и в центре района 41 – 43 дня, на востоке – 51 день. Устойчивый снежный покров характерен соответственно для 21 – 23 и 32% зим. Средняя высота снега 13 – 24 см, минимальная 1 – 7 см, максимальная – 44 – 70 см.

Вегетационные оттепели наблюдаются в 40 – 50% зим. Осенние заморозки появляются в конце 2-й декады октября, весенние прекращаются во 2-й декаде апреля.

Безморозный период продолжается 184 дня, вегетационный – 182 дня, интенсивной вегетации – 125 дней. Сумма температур выше 10 составляет 3110, выше 15 – 2390.

Годовое количество осадков 490 мм, из них вегетационное время выпадает 270 мм. Максимум осадков (68 мм в месяц) наблюдается в июне, минимум (31 – 34 мм) – в феврале – в апреле. В среднем за год испаряемость в районе составляет 840 мм, в период активной вегетации растений – 645 мм.

Расчлененность рельефа накладывает заметный отпечаток на ветровой режим. В западной части района преобладают ветры восточной(53%) и юго-западной (28%) четверти горизонта, в центре – юго-западной (62%) и северо-восточной (29%). Средняя годовая скорость ветра 2,8 м/сек, наибольшая среднемесячная скорость ветра (4 – 4,4 м/сек) отмечается в марте, наименьшая (2 – 2,5 м/сек) в июне – августе. Сильные ветра в долине рек наблюдаются в течение 12 – 14 дней, на возвышенных местах 35 – 40 дней.

В теплое время года (апрель – октябрь) на территории района в среднем бывает 10 – 11 дней с суховеями. В отдельные годы их число снижается до 1 – 2 дней или увеличивается до 18 – 21 дня. [9. с 188]

1.4. Биогенные компоненты региона

Под биогенными компонентами понимают почвенно-растительный покров и животный мир.

На территории Чокурчинской местности расположены преимущественно дерново-карбонатные почвы и в долине реки Малый Салгир – аллювиальные почвы.

Дерново-карбонатовые почвы Чокурчинской местности распространены под зарослями кустарников и степной растительностью, что обусловило ксероморфность этих почв. Развитию ксероморфности способствует характер климата и хорошая дренированность данной территории.

Характерным подтиповым признаком дерново-карбонатных почв служит верхняя граница вскипания.

Дерново-карбонатные почвы относятся к подтипу типичных. Они вскипают с поверхности или в пределах горизонта А.

В пределах подтипа выделяются следующие роды: известняковые; глинисто-мергелевые; рихтовые.

Дерново-карбонатные известняковые формируются на известняках, мраморах и характеризуются малой мощностью профиля, значительной скелетностью, большой емкостью поглощения (более 40 мг. экв. на 100 г почвы), насыщенностью основаниями, высокой гумусностью.

Почвы глинисто-мергелистых родов развиваются на продуктах разрушения глинистых мертелей, карбонатных песчаников и делювиальных глинах. От известняковых отличаются меньшей скелетностью, большей мощностью профиля, несколько меньшей ёмкостью поглощения, меньшим содержанием гумуса и карбоната. В долине р. Малый Салгир дерново-карбонатовые почвы сменяются аллювиальными почвами. Эти почвы формируются под влиянием пойменных и аллювиальных процессов – периодического затопления, приноса и отложения взмученного материала, размывание поверхности и т.д. Эти процессы обуславливают специфические черты строения аллювиальных почв.

Пойменные аллювиальные почвы распространены в виде узких прерывистых полос на прирусловой низкой террасе реки. Почвообразующая порода – слоистый (разнофазный) аллювий.

Аллювиальные почвы в среднем и нижнем течении реки Малый Салгир имеют суглинистый и глинистый механический состав с небольшим включением скелетной фракции и дифференцированный профиль.

Механический состав аллювиальный почв по профилю является неоднородным. Преобладающие легкоглинистые слои чередуются с тяжелосуглинистыми (реже суглинистыми) и средними тяжелоглинистыми прослоями.

В глинистых преобладает илистая фракция (47 – 63%), пылеватая составляет 30 – 50%. Крупнопесчаные, а нередко и среднепесчаные фракции отсутствуют. Для тяжелосуглинистых или среднесуглинистых прослоев характерно преобладание крупнопылеватой фракции (34 – 46%), повышенное содержание мелкого песка, отсутствие крупных песчаных фракций.

Погребенные гумусовые горизонты имеют легко- или среднеглинистый механический состав с преобладанием иловатой фракции. В верхнем течении реки Малый Салгир в аллювиально-луговых почвах глинистые и суглинистые горизонты переслаиваются супесчаными или песчаными и галечниковыми

Содержание гумуса в горизонте А распахиваемых почв колеблется от 2,2 до 3,5%, на целине от 5,0 до 5,2%, валового азота от 0, 25 до 0,44%, фосфорной кислоты – от 0,12 до С), 2%.

Гидролизуемого азота в верхних горизонтах содержится 5,8 –8,6подвижного фосфора 1,0 – 2,0 и обменного калия 28,9 – 64,5 мг/100 г.

Аллювиально-луговые почвы характеризуются высокой карбонатностью. Количество СаСоЗ по профилю составляет 6,9 – 21%.

В современном растительном покрове на значительной территории Чокурчинской местности представлены древесно-кустарниковой и травяной растительностью.

Особенности рельефа, почвы, крутизна и экспозиция склонов, а также в разной мере степень увлажнения способствовали формированию на этой сравнительно небольшой территории Чокурчинской местности разнообразной растительности.

В долине реки Малый Салгир на аллювиальных почвах повсеместно распространена гидрофитная растительность со 100% покрытием.

Днище склоновой балки на дерново-карбонатных почвах с достаточным увлажнением заполнено древесно-кустарниковыми зарослями: виды бузины, свидины, ежевики, клёна, вишни многолепки, шелковицы барбарисе, шиповника.

На умеренно-крутых склонах балки преобладает кустарниковая и разнотравная степная растительность: шалфей лесной, пырей, дикий лук, солнцесвет, тысячелистник белый, коровяк и другие.

Скальные крутые склоны «каменных бастионов» Чокурчинской местности заполнены разреженными насаждениями кустарниковых: ежевики, шиповника и фрагментарной травянистой растительностью: пырей, крестовник, синяк, типчак, ромашка, донник белый.

Платообразные вершины «каменных бастионов» покрывает фриганоидная растительность: синяк, чертополох, типчак, тысячелистник, пырей, а также растут единичные деревья абрикоса и шелковицы и кустарники шиповника.

Из млекопитающих преобладают степные виды, среди которых наибольшее распространение имеют грызуны, такие как заяц-русак, слепушонка обыкновенная, полевка обыкновенная, суслик малый, хомяк обыкновенный.

Сравнительно многочисленны представители отряда рукокрылых: большой полковонос, ночница Неттера, трехцветная ночница, ушан и другие.

Значительно большим количеством видом, по сравнению с классом млекопитающих представлен класс птиц: много зябликов, черных дроздов, соек, больших синиц, а также и городские птицы: воробьи, голуби, грачи [8, с 184]

Богатый и разнообразный растительный покров и животный мир Чокурчинской местности благоприятствует краеведческому поиску, позволяет наглядно устанавливать связи и взаимное влияние между литогенной основой, увлажнением и характером растительности и животного мира.

1.5. Ландшафтная структура Чокурчинской местности Ландшафт – относительно однородный участок географической местности, отличающийся закономерным сочетанием ее компонентов и явлений, характером взаимосвязей, особенностями сочетаний и свойственной ему морфологической структурой.

Анализ ландшафтно-морфологической структуры позволяет выделить следующие подурочища и урочища Чокурчинской местности: – Пойменная терраса с гидрофитной растительностью. Ее площадь в границах исследуемого региона составляет 923 кв.м. Для этого урочища характерны аллювиальные почвы с достаточным увлажнением и 100% травяным покрытием.

– Днище склоновой балки с древесно-кустарниковыми зарослями бузины, свидины, клена, вишни-многолепки, шелковицы, барбариса, шиповника на дерново-карбонатных почвах с достаточным увлажнением. Площадь составляет 86 кв.м.

– Подурочища умеренно-крутых склонов балки с кустарниковой и разнотравностепной растительностью: шалфей лесной, пырей, дикий лук солнцесвет, тысячелистник белый, коровяк на дерновокарбонатных почвах. Площадь ее 650 кв.м.

– Урочище скальных крутых склонов «каменных бастионов» с редкими кустарниками ежевики, шиповника и фрагментарной травянистой растительностью: крестовик, синяк, типчак, ромашка, донник белый. Характерна недостаточная степень увлажнения. Площадь урочища составляет 97 кв. метров.

Урочище платообразных вершин «каменных бастионов» с дерновокарбонатными почвами фриганоидной растительностью: синяк, чертополох, типчак, тысячелистник, пырей и единичными деревьями абрикосов и шелковицы, а также кустарниками шиповника. Площадь урочища 363 кв. метра.

Подурочище крутосклонного «каменного каскада». Зафиксировано 7 уровней близких к горизонтальным нишеобразных желобов с характерными ячеистыми формами выветривания. Между горизонтальными желобами располагаются промежуточные выступы (карнизы) – в более прочных известняках. Желоба практически лишены почвенно-растительного покрова, а на карнизах развита преимущественно кустарниковая и мелкокустарниковая растительность. Покрытие 50%. Площадь «каменного каскада» составляет 42 кв. метра.

Куэстово-долинный уступ с редкой кустарниково-степной растительностью на дерново-карбонатных почвах. Покрытие 30%. Увлажнение недостаточное, атмосферное. Площадь составляет 315 кв. метров.

Ландшафтная структура региона наглядно иллюстрирует комплексность природы и закономерности ее дифференциации, выявляет степень антропогенной модофицированности. [2. с 192]

1.6.Проблемы охраны природы.

Чокурчинская местность с уникальным памятником природы и археологии пещерой-гротом Чокурча передана в настоящее время под охранное обязательство близлежащей автоколонне 2201 г. Симферополя.

Учитывая уникальных характер объекта, пещера-грот Чокурча объявлена памятником природы решением Крымского облисполкома в 1947 г. и вторично – 15 февраля 1964 г. № 92.

Площадь занимаемая этим объектом составляет 1 га. Очень велико археологическое значение пещеры Чокурча. В областном краеведческом музее Крыма ей уделено место в разделе «Эпоха камня» (Приложение В)

История человечества ведет начало эпохи камня, названной по материалу из которого первобытные люди делали основные орудия труда и оружие (Приложение В).

Орудия из пещеры Чокурча позволяют предположить о начале естественного разделения труда по полу (Приложение Г).

Орудие мужчины – остроконечник – выполнял роль ножа при обработке животных.

Орудие женщины – скребло – предназначалось для разделывания убитых животных и кройки одежды из звериных шкур.

Несмотря на уникальность и неповторимость объекта до сих пор нет достаточного полного описания Чокурчинской пещеры. В 30~х годах ей занимался Н.А. Эрнст, были написаны несколько небольших работ. [9, с 190]

Современное состояние природно-исторического памятника оставляет желать лучшего. Пещера Чокурча зарешечена и здесь установлен знак «Памятник Археологии» (Приложение Г).

Нет знака, удостоверяющего объект как памятник природы. Санитарное состояние тоже негативное, к сожалению, учреждение, которому передана охрана Чокурча, не выполняет полностью возложенных на него законом обязательств.

По балкам и склонам идет сброс мусора с верхних уступов, там же – кострища, поломки деревьев.

Но вместе с тем, наблюдаются и позитивные черты: сравнивая фотопоставительным методом, воссоздавая картину 30-х годов, можно установить улучшение состояния в растительном покрове, не жгут костры теперь внутри пещеры.

Выводы:

На основании проведенных исследований можно сформулировать основные выводы:

1. Были проанализированы современные природные условия (литология, рельеф, климат, воды, почвенно-растительный покров и пр.) Чокурчатской местности и пещеры – грот Чокурча. В рельефе Чокурчинской местности ярко выражены денудационно–эрозионные выступы – «каменные бастионы», отделяющиеся друг от друга неглубокими каменными бабочками. «Бастионный» уступ почти отвесными 10-20 метровыми карнизами нависает над пологим террасовым склоном левобережья Малого Салгира.

Климат полузасушливый, теплый, с мягкой зимой. Средняя годовая температура воздуха 9,2 – 10,3. Зима продолжается 58 дней, с 29 декабря до 25 февраля. Годовое количество осадков 490 мм, из них вегетационное время выпадает 270 мм.

На территории Чокурчинской местности расположены преимущественно дерново-карбонатные почвы и в долине реки Малый Салгир – аллювиальные почвы. Особенности рельефа, почвы, крутизна и экспозиция склонов, а также в разной мере степень увлажнения способствовали формированию на этой сравнительно небольшой территории Чокурчинской местности разнообразной растительности: виды бузины, пырей, крестовник, синяк, типчак, ромашка, чертополох, тысячелистник, а также растут единичные деревья абрикоса и шелковицы, кустарники шиповника.

2. В ландшафтной структуре были выявлены урочища и подурочища. Урочища были выделены на основании изучения различий в диагностических признаках территориальных единиц, к которым относятся сложность внутреннего морфологического строения, степень генетического единства, литологической однородности, территориальная приуроченность и некоторые другие, осуществляется их подразделение на морфологические, либо таксономические (региональные) категории различных рангов: фации, подурочища, урочища, местность и т.д.

3. Было изучено санитарное состояние, которое оказалось крайне неблагоприятным, вследствие антропогенного воздействия. По балкам и склонам идет сброс мусора с верхних уступов, там же – кострища, поломки деревьев. Результатом такого состояния природоохранного объекта является безответственное отношение охранных органов. Учреждение, которому передана охрана Чокурча, не выполняет полностью возложенных на него законом обязательств.

4. Грот Чокурча ценен для географо-краеведческой экскурсии. Таким образом, конечный объект экскурсии – Чокурчинская местность – является очень удачным природно-историческим экскурсионным объектом школьного географического краеведения, позволяющим учителю обеспечить глубокое, осмысленное усвоение учащимися широкого спектра знаний по физической географии и историко-географическими проблемами, путями охраны модифицированной человеком природы.

Список литературы

1. Аникович М.В. Ранняя пора верхнего палеолита Восточной Европы./М.В. Аникович. – М.: Новосибирск, 2003. – С. 15-29.

2. Гиря Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий./ Е.Ю. Гиря. – М.: Санкт Петербург, 1997. – 198с.

3. Городцов В.А. Культуры бронзовой эпохи в Средней России./ В.А. Городцов. – М.: Свердловск, 1997. – С. 19-38.

4. Колесник А.В. Краматорская неолитическая мастерская./ А.В. Колесник. – М.: Донецк, 1993. – С. 13-23.

5. Колтухов С.Г. Курганные древности Крыма./ С.Г. Колтухов, Г.Н.Тощев. – М.: Запорожье, 1998. – 194 с.

6. Мацкевой Л.Г. Мезолит и неолит Восточного Крыма./Л.Г.Мацкевой. – М.: Кишенев, 1977. – 180с.

7. Эрнст Н.Л. Люди ледникового периода в Крыму./ Н.Л.Эрнст. – М.: Симферополь,1930. – 116 с.

8. Эрнст Н.Л. Четвертичная стоянка в пещере у дер. Чокурча в Крыму. (Крым)/Н.Л.Эрнст//Труды II конференции по археологическому изучению четвертичного периода Европы, вып.5. – 1934. – С. 184-206.

9. Эрнст Н.Л. Раскопки палеогеновой стоянки в Чокурчинском гроте у Симферополя. (Крым)/Н.Л.Эрнст//Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. – М.: Симферополь, 1929. – С. 188-190.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Вид на грот Чокурча

Обзорная Физико-географическая карта Предгорного Крыма

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Грот Чокурча

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Краеведческий музей Крыма, раздел «Эпоха камней»

Карта «Стоянки древнейших людей в Крыму»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Знак «Памятник археологии. Охраняется законом».