Лекция 1

Раздел 1. Информационная деятельность человека

Тема 1.1. Введение. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.

ПЛАН: 1.Этапы развития информационного общества. Основные черты информационного общества

3. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов.

4. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов

5. Вопросы самоконтроля

1. Этапы развития информационного общества В развитии человечества существуют четыре этапа, названные информационными революциями, которые внесли изменения в его развитие.

Первый этап – связан с изобретением письменности. Это обусловило качественный гигантский и количественный скачек в развитии общества. Знания стало возможно накапливать и передавать последующим поколениям, т.е. появились средства и методы накопления информации. В некоторых источниках считается, что содержание первой информационной революции составляет распространение и внедрение в деятельность и сознание человека языка.

Второй этап – изобретение книгопечатания. Это дало в руки человечеству новый способ хранения информации, а так же сделало более доступным культурные ценности.

Третий этап – изобретение электричества. Появились телеграф, телефон и радио, позволяющие быстро передавать и накапливать информацию в любом объеме. Появились средства информационных коммуникаций.

Четвертый этап – изобретение микропроцессорной технологии и персональных компьютеров. Толчком к этой революции послужило создание в середине 40-х годов ЭВМ. Эта последняя революция дала толчок человеческой цивилизации для переходы от индустриального к информационному обществу - обществу, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формой – знанием. Началом этого послужило внедрение в различные сферы деятельности человека современных средств обработки и передачи информации – этот процесс называется информатизацией

2. Основные черты информационного общества Информационное общество - общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы - знаний.

Некоторые характерные черты информационного общества:

Объёмы информации возрастут и человек будет привлекать для её обработки и хранения специальные технические средства.

Неизбежно использование компьютеров.

Движущей силой общества станет производство информационного продукта.

Увеличится доля умственного труда, т.к. продуктом производства в информационном обществе станут знания и интеллект.

Произойдёт переоценка ценностей, уклада жизни и изменится культурный досуг.

Развиваются компьютерная техника, компьютерные сети, информационные технологии.

У людей дома появляются всевозможные электронные приборы и компьютеризированные устройства.

Производством энергии и материальных продуктов будут заниматься машины, а человек главным образом обработкой информации.

В сфере образования будет создана система непрерывного образования.

Дети и взрослые смогут обучаться на дому с помощью компьютерных программ и телекоммуникаций.

Появляется и развивается рынок информационных услуг.

3. Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием технических средств и информационных ресурсов.

Деятельность человека, связанную с процессами получения, преобразования, накопления и передачи информации, называют информационной деятельностью.

В настоящее время компьютеры используются для обработки не только чисел, но и других видов информации. Благодаря этому компьютеры прочно вошли в жизнь современного человека, широко применяются в производстве, проектно-конструкторских работах, бизнесе и многих других отраслях.

Но к современным техническим средствам работы с информацией относятся не только компьютеры, но и другие устройства, обеспечивающие ее передачу, обработку и хранение:

Сетевое оборудование: модемы, кабели, сетевые адаптеры.

Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

цифровые фото- и видеокамеры, цифровые диктофоны.

Записывающие устройства (CD-R, CD-RW, DVD-RW и др.).

Полиграфическое оборудование.

Цифровые музыкальные студии.

Медицинское оборудование для УЗИ и томографии;

Сканеры в архивах, библиотеках, магазинах, на экзаменах и избирательных участках;

ТВ-тюнеры для подачи телевизионного сигнала в компьютер.

Плоттеры и различные принтеры.

Мультимедийные проекторы.

Флэш-память, используемая также в плеерах и фотоаппаратах.

Мобильные телефоны.

Кроме персональных компьютеров существуют мощные вычислительные системы для решения сложных научно-технических и оборонных задач, обработки огромных баз данных, работы телекоммуникационных сетей:

Многопроцессорные системы параллельной обработки данных (управление сложными технологическими процессами).

Серверы в глобальной компьютерной сети, управляющие работой и хранящие огромный объем информации.

Специальные компьютеры для проектно-конструкторских работ.

4. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов

По мере развития современной цивилизации участие в информационных процессах требовало уже не только индивидуальных, но также обобщенных знаний и опыта, способствующих переработке информации и принятию необходимых решений. Для этого человеку понадобились различные устройства. Этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавших кардинальные изменения в обществе, определяются как информационные революции.

Первая информационная революция связана с изобретением письменности, обусловившей качественный и количественный скачок в развитии цивилизации. Появилась возможность накопления знаний и их передачи последующим поколениям. С позиций информатики это можно оценить как появление средств и методов накопления информации.

Вторая информационная революция (середина XVI века) связана с изобретением книгопечатания, изменившего человеческое общество, культуру и организацию деятельности самым радикальным образом. Человек не просто получил новые средства накопления, систематизации, тиражирования информации. Массовое распространение печатной продукции сделало доступными культурные ценности, открыло возможность самостоятельного и целенаправленного развития личности. С точки зрения информатики, значение этой революции в том, что она выдвинула качественно новый способ хранения информации.

Третья информационная революция (конец XIX века) связана с изобретением электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом объеме. Этот этап важен для информатики, прежде всего тем, что ознаменовал появление средств информационной коммуникации.

Четвертая информационная революция (70-е годы ХХ столетия) связана с изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. Произошел окончательный переход от механических и электрических средств преобразования информации к электронным, что привело к миниатюризации всех узлов, приборов, машин и появлению программно-управляемых устройств и процессов. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных (информационные коммуникации) и так далее.

5. Вопросы самоконтроля

1. Охарактеризуйте основные этапы развития информационного общества

2. Объясните понятие информационного общества

3. Перечислите характерные черты информационного общества

4. Что такое информационные ресурсы?

5. Чем характеризуются национальные ресурсы общества?

Раздел 2. Информация и информационные процессы

Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов

ПЛАН: Подходы к понятию информации и измерению информации

Информационные объекты различных видов

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации

Представление информации в различных системах счисления

Вопросы самоконтроля

1. Подходы к понятию информации и измерению информации

К слову «информация» люди привыкли очень давно. Если спросить вас, что такое информация, то, наверное, прежде всего вы вспомните газеты, радио, телевидение, то есть все то, что называют средствами массовой информации. Именно здесь чаще всего употребляются такие выражения, как «информационное сообщение» или «оперативная информация». Цель таких сообщений — довести до читателей или слушателей сведения о каких-то событиях. До получения сообщения мы не знали о данном событии, а в результате - стали знать.

Все, что мы с вами знаем, мы когда-то узнали от родителей, учителей, из книг, из личного практического опыта и сохранили в своей памяти. В свою очередь все, что написано в книгах, журналах, газетах, отражает знания авторов этих текстов, а потому это тоже информация.

Информация для человека - это знания, которые он получает из различных источников.

Учеба в школе — это целенаправленный процесс получения знаний, а значит — получения информации. Чем больше вы учитесь, тем больше информации содержит ваша память.

Термин "информация" происходит от латинского слова "informatio", что означает сведения, разъяснения, изложение.

Информация — это настолько общее и глубокое понятие, что его нельзя объяснить одной фразой. В это слово вкладывается различный смысл в технике, науке и в житейских ситуациях.

В обиходе информацией называют любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют.

Например, сообщение о каких-либо событиях, о чьей-либо деятельности и т.п. "Информировать" в этом смысле означает "сообщить нечто, неизвестное раньше".

Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы

Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может содержать разное количество информации для разных людей — в зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и интереса к нему.

В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это сообщение содержит.

Информация (применительно к компьютерной обработке данных) - некоторая последовательность символических обозначений (букв, цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущая смысловую нагрузку и представленная в понятном компьютеру виде.

Каждый новый символ в такой последовательности символов увеличивает информационный объём сообщения.

Информация может существовать в самых разнообразных формах:

Предметы, процессы, явления материального или нематериального свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, называются информационными объектами.

Человек воспринимает информацию из окружающего мира с помощью своих органов чувств; их пять: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.

Более 90% информации поступает к нам через зрение и слух. Но и запахи, вкусовые и осязательные ощущения тоже несут информацию. Например, почувствовав запах гари, вы узнали, что на кухне сгорел обед, о котором забыли. На вкус вы легко узнаете знакомую пищу, на ощупь — знакомые предметы даже в темноте.

Символьная или знаковая информация - это информация, воспринимаемая человеком в речевой или письменной форме.

В письменном тексте содержатся буквы, знаки препинания, цифры и другие символы. Устная речь тоже складывается из знаков. Только эти знаки не письменные, а звуковые — фонемы. Из фонем складываются слова, из слов — фразы. Между письменными знаками и звуками есть прямая связь. Сначала появилась речь, а потом — письменность. Письменность для того и нужна, чтобы зафиксировать на бумаге человеческую речь. Отдельные буквы или сочетания букв обозначают звуки речи, а знаки препинания — паузы, интонацию.

Человеческая речь и письменность тесно связаны с понятием языка. Конечно, имеется в виду не орган речи, а форма общения между людьми. У каждого народа свой национальный разговорный язык. Эти языки — русский, английский, китайский, французский — называются естественными языками. Естественные языки имеют устную и письменную формы.

Кроме разговорных (естественных) языков существуют формальные языки. Как правило, это языки какой-нибудь профессии или области знаний. Например, математическую символику можно назвать формальным языком математики; нотная грамота — формальный язык музыки.

Язык – это знаковая система представления информации.

Общение на языках — это процесс передачи информации в знаковой форме.

Можно привести примеры разных способов знакового обмена информацией, заменяющих речь. Например, глухонемые люди речь заменяют жестикуляцией. Жесты дирижера передают информацию музыкантам. Судья на спортивной площадке пользуется определенным языком жестов, понятным игрокам.

Однако запахи, вкусовые и осязательные ощущения не могут быть переданы с помощью знаков. Безусловно, они несут информацию, поскольку мы их запоминаем, узнаем. Такую информацию будем называть образной информацией. К образной относится также информация, воспринимаемая зрением и слухом: шум ветра, пение птиц, картины природы, живопись.

1 байт = 8 бит

В этом случае легко подсчитать объем информации в тексте. Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо просто сосчитать число символов; полученное значение даст информационный объем текста в байтах.

Пусть небольшая книжка содержит 150 страниц; на каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Значит, страница содержит 40 х 60 = 2400 байт информации. Объем всей информации в книге:

2400 х 150 = 360 000 байт.

Уже на таком примере видно, что байт — «мелкая» единица. А представьте, что нужно измерить информационный объем научной библиотеки. Какое это будет громадное число в байтах! В любой системе единиц измерения существуют основные единицы и производные от них. Последние нужны для измерения либо очень больших, либо очень маленьких величин.

Для измерения больших объемов информации используются производные от байта единицы.

1 килобайт = 1Кб = 210 байт = 1024 байта

1 мегабайт = 1Мб = 210 Кб = 1024 Кб

1 гигабайт = 1Гб = 210 Мб = 1024 Мб

Следовательно, объем вышеупомянутой книги равен приблизительно тремстам шестидесяти килобайтам. А если посчитать точнее, то получится:

360000/1024 = 351,5625 Кб

351,5625/1024 = 0,34332275 Мб

Прием-передача информации могут происходить с разной скоростью.

Количество информации, передаваемое за единицу времени, называется скоростью передачи информации, или скоростью информационного потока.

Эта скорость выражается в таких единицах: бит в секунду (бит/с), байт в секунду (байт/с), килобайт в секунду (Кбайт/с) и т.д.

Если передатчиком и приемником информации являются технические устройства (телетайпы, телефаксы, компьютеры), скорость информационного обмена много выше, чем между людьми. Технические средства, связывающие передатчик и приемник информации в таких системах, называются каналами связи. Это, например, телефонные линии, кабельные линии, радиоустройства.

Максимальная скорость передачи информации по каналу связи называется пропускной способностью канала.

Информационные объекты различных видов.

Информация - это ключевое понятие современной науки, которое стоит в одном ряду с такими как "вещество" и "энергия". Существует три основные интерпретации понятия "информация".

Научная интерпретация. Информация - исходная общенаучная категория, отражающая структуру материи и способы ее познания, несводимая к другим, более простым понятиям.

Абстрактная интерпретация. Информация - некоторая последовательность символов, которые несут как вместе, так в отдельности некоторую смысловую нагрузку для исполнителя.

Конкретная интерпретация. В данной плоскости рассматриваются конкретные исполнители с учетом специфики их систем команд и семантики языка. Так, например, для машины информация - нули и единицы; для человека - звуки, образы, и т.п.

Существуют несколько концепций (теорий) информации.

Первая концепция (концепция К. Шеннона), отражая количественно-информационный подход, определяет информацию как меру неопределенности (энтропию) события. Количество информации в том или ином случае зависит от вероятности его получения: чем более вероятным является сообщение, тем меньше информации содержится в нем.

Вторая концепция рассматривает информацию как свойство (атрибут) материи. Ее появление связано с развитием кибернетики и основано на утверждении, что информацию содержат любые сообщения, воспринимаемые человеком или приборами. Наиболее ярко и образно эта концепция информации выражена академиком В.М. Глушковым.

Третья концепция основана на логико-семантическом (семантика - изучение текста с точки зрения смысла) подходе, при котором информация трактуется как знание, причем не любое знание, а та его часть, которая используется для ориентировки, для активного действия, для управления и самоуправления. Иными словами, информация - это действующая, полезная, "работающая" часть знаний. Представитель этой концепции В.Г. Афанасьев.

В настоящее время термин информация имеет глубокий и многогранный смысл. Во многом, оставаясь интуитивным, он получает разные смысловые наполнения в разных отраслях человеческой деятельности:

в житейском аспекте под информацией понимают сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами;

в технике под информацией понимают сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов;

в теории информации (по К.Шеннону) важны не любые сведения, а лишь те, которые снимают полностью или уменьшают существующую неопределенность;

в кибернетике, по определению Н. Винера, информация - эта та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, развития системы;

в семантической теории (смысл сообщения) - это сведения, обладающие новизной, и так далее...

Такое разнообразие подходов не случайность, а следствие того, что выявилась необходимость осознанной организации процессов движения и обработки того, что имеет общее название - информация.

По способу восприятия информацию разделяют на следующие виды: визуальная, аудиальная, вкусовая, обонятельная и тактильная.

Человек создает приборы, позволяющие получать информацию, которая недоступна ему в непосредственных ощущениях. Микроскопы, телескопы, термометры, спидометры - перечень, который можно продолжать и продолжать. Аналогам органов чувств человека в технических приборах соответствуют различные датчики. Получение информации называется вводом. В персональном компьютере за ввод информации отвечают специальные устройства ввода: клавиатура, сканер, дигитайзер, микрофон, мышь и многое другое.

Человек воспринимает информацию с помощью органов чувств. Воспринимаемая информация поступает в виде энергетических сигналов (свет, звук, тепло) и излучений (вкус и запах), причем процесс поступления этих сигналов происходит непрерывно.

Информация необходима человеку не вообще, а конкретно в нужное время для ориентирования в окружающем мире и принятия решений о дальнейших действиях. При качественной оценке получаемой информации говорят о следующих ее свойствах:

Свойства информации:

Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений. Достоверная информация со временем может стать недостоверной, так как она обладает свойством устаревать, то есть перестаёт отражать истинное положение дел.

Информация полна, если её достаточно для понимания и принятия решений. Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие решений или может повлечь ошибки.

Точность информации определяется степенью ее близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п.

Ценность информации зависит от того, насколько она важна для решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт применение в каких-либо видах деятельности человека.

Только своевременно полученная информация может принести ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная подача информации (когда она ещё не может быть усвоена), так и её задержка. Если ценная и своевременная информация выражена непонятным образом, она может стать бесполезной.

Информация становится понятной, если она выражена языком, на котором говорят те, кому предназначена эта информация.

Информация должна преподноситься в доступной (по уровню восприятия) форме. Поэтому одни и те же вопросы по-разному излагаются в школьных учебниках и научных изданиях.

Тема 2.3. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.

ПЛАН: 1. Информационный объект

2. Электронные информационные объекты

3. Определение объемов различных носителей информации

4. Архив информации

5. Вопросы самоконтроля

1. Информационный объект

Информационный объект — это совокупность логически связанной информации.

Информационный объект, «отчужденный» от объекта-оригинала, можно хранить на различных материальных носителях. Простейший материальный носитель информации — это бумага. Есть также магнитные, электронные, лазерные и другие носители информации.

С информационными объектами, зафиксированными на материальном носителе, можно производить те же действия, что и с информацией при работе на компьютере: вводить их, хранить, обрабатывать, передавать.

При работе с информационными объектами большую роль играет компьютер. Используя возможности, которые предоставляют пользователю офисные технологии, можно создавать разнообразные профессиональные компьютерные документы, которые будут являться разновидностями информационных объектов.

Все, что создается в компьютерных средах, будет являться информационным объектом.

Литературное произведение, газетная статья, приказ — примеры текстовых информационных объектов. Рисунки, чертежи, схемы — это графические информационные объекты. Различные документы в табличной форме — это примеры табличных информационных объектов. Видео и музыка – аудиовизуальные информационные объекты.

Довольно часто мы имеем дело с составными документами, в которых информация представлена в разных формах. Такие документы могут содержать и текст, и рисунки, и таблицы, и формулы, и многое другое. Школьные учебники, журналы, газеты — это хорошо знакомые всем примеры составных документов, являющихся информационными объектами сложной структуры. Для создания составных документов используются программные среды, в которых предусмотрена возможность представления информации в разных формах. Другими примерами сложных информационных объектов могут служить создаваемые на компьютере презентации и гипертекстовые документы.

2. Электронные информационные объекты

Для хранения и передачи электронных информационных объектов используют съемные цифровые носители. К ним относятся:

съемный жесткий диск — устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи, информация записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала,

дискета — портативный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных, представляющий собой помещённый в защитный пластиковый корпус гибкий магнитный диск, покрытый ферромагнитным слоем,

компакт-диск — оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера (CD-ROM и DVD-диск - предназначенный только для чтения; CD-RW и DVD-RW информация может записываться многократно),

карта памяти или флеш-карта — компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации (они широко используются в электронных устройствах, включая цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, MP3-плееры и игровые консоли),

USB-флеш-накопитель (сленг. флэшка) — запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.

3. Определение объемов различных носителей информации

Носитель информации - это любой материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем информации.

Современные носители информации

В современном обществе можно выделить три основных вида носителей информации:

1) бумажный;

2) магнитный;

3) оптический.

Современные микросхемы памяти позволяют хранить в 1 см3 до 1010 битов информации, однако это в 100 миллиардов раз меньше, чем в ДНК. Можно сказать, что современные технологии пока существенно проигрывают биологической эволюции.

Однако если сравнивать информационную емкость традиционных носителей информации (книг) и современных компьютерных носителей, то прогресс очевиден:

• Лист формата А4 с текстом (набран на компьютере шрифтом 12-го кегля с одинарным интервалом) - около 3500 символов

• Страница учебника - 2000 символов

• Гибкий магнитный диск – 1,44 Мб

• Оптический диск CD-R(W) – 700 Мб

• Оптический диск DVD – 4,2 Гб

• Флэш-накопитель - несколько Гб

• Съемный жесткий диск или Жесткий магнитный диск – сотни Гб

Таким образом, на дискете может храниться 2-3 книги, а на жестком магнитном диске или DVD - целая библиотека, включающая десятки тысяч книг.

Достоинства и недостатки хранения информации во внутренней и внешней памяти. (Достоинство внутренней памяти - быстротавоспроизведения информации, а недостаток- со временем часть информации забывается. Достоинство внешней памяти- большие объемы информации хранится долго, а недостаток- для доступа к определенной информации требуется время (например, чтобы подготовить реферат по предмету необходимо найти, проанализировать и выбрать подходящий материал))

4. Архив информации

Одним из наиболее широко распространенных видов сервисных программ являются программы, предназначенные для архивации, упаковки файлов путем сжатия хранимой в них информации.

Сжатие информации — это процесс преобразования информации, хранящейся в файле, к виду, при котором уменьшается избыточность в ее представлении и соответственно требуется меньший объем памяти для хранения.

Сжатие информации в файлах производится за счет устранения избыточности различными способами, например за счет упрощения кодов, исключения из них постоянных битов или представления повторяющихся символов или повторяющейся последовательности символов в виде коэффициента повторения и соответствующих символов. Применяются различные алгоритмы подобного сжатия информации.

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде помещаются в так называемый архивный файл или архив.

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или модификации, размерах и т.п.

Целью упаковки файлов обычно являются обеспечение более компактного размещения информации на диске, сокращение времени и соответственно стоимости передачи информации по каналам связи в компьютерных сетях. Кроме того, упаковка в один архивный файл группы файлов существенно упрощает их перенос с одного компьютера на другой, сокращает время копирования файлов на диски, позволяет защитить информацию от несанкционированного доступа, способствует защите от заражения компьютерными вирусами.

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия.

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный файл в сжатом или несжатом виде. Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива точно в таком виде, какой они имели до загрузки в архив. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на диск или в оперативную память;

Программы, осуществляющие упаковку и распаковку файлов, называются программами-архиваторами.

Большие по объему архивные файлы могут быть размещены на нескольких дисках (томах). Такие архивы называются многотомными. Том — это составная часть многотомного архива. Создавая архив из нескольких частей, можно записать его части на несколько дискет.

Основными характеристиками программ-архиваторов являются:

скорость работы;

сервис (набор функций архиватора);

степень сжатия – отношение размера исходного файла к размеру упакованного файла.

Основными функциями архиваторов являются:

создание архивных файлов из отдельных (или всех) файлов текущего каталога и его подкаталогов, загружая в один архив до 32 000 файлов;

добавление файлов в архив;

извлечение и удаление файлов из архива;

просмотр содержимого архива;

просмотр содержимого архивированных файлов и поиск строк в архивированных файлах;

ввод в архив комментарии к файлам;

создание многотомных архивов;

создание самораспаковывающихся архивов, как в одном томе, так и в виде нескольких томов;

обеспечение защиты информации в в архиве и доступ к файлам, помещенным в архив, защиту каждого из помещенных в архив файлов циклическим кодом;

тестирование архива, проверка сохранности в нем информации;

восстановление файлов (частично или полностью) из поврежденных архивов;

поддержки типов архивов, созданных другими архиваторами и др.

Типы архивов

Для сжатия используются различные алгоритмы, которые можно разделить на обратимые и методы сжатия с частичной потерей информации. Последние более эффективны, но применяются для тех файлов, для которых частичная потеря информации не приводит к значительному снижению потребительских свойств. Характерными форматами сжатия с потерей информации являются:

.jpg - для графических данных;

.mpg - для видеоданных;

.mp3 - для звуковых данных.

Характерные форматы сжатия без потери информации:

.tif, .pcx и другие - для графических файлов;

.avi - для видеоклипов;

.zip, .arj, .rar, .lzh, .cab и др. - для любых типов файлов.

Основные виды программ-архиваторов

В настоящее время применяется несколько десятков программ-архиваторов, которые отличаются перечнем функций и параметрами работы, однако лучшие из них имеют примерно одинаковые характеристики. Из числа наиболее популярных программ можно выделить: ARJ, РКРАК, LHA, ICE, HYPER, ZIP, РАК, ZOO, EXPAND, разработанные за рубежом, а также AIN и RAR, разработанные в России. Обычно упаковка и распаковка файлов выполняются одной и той же программой, но в некоторых случаях это осуществляется разными программами, например, программа PKZIP производит упаковку файлов, a PKUNZIP — распаковку файлов. В настоящее время наиболее популярны архиваторы: WinZip; WinRar; WinArj. Эти программы обеспечивают возможность использования и других архиваторов, поэтому, если на компьютере, куда перенесены сжатые в них файлы, отсутствуют указанные программы, архивы можно распаковать с помощью другого архиватора

Программы-архиваторы позволяют создавать и такие архивы, для извлечения из которых содержащихся в них файлов не требуются какие-либо программы, так как сами архивные файлы могут содержать программу распаковки. Такие архивные файлы называются самораспаковывающимися.

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов без использования программы-архиватора.

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-eXtracting). Архивы такого типа в MS DOS обычно создаются в форме .ЕХЕ-файла.

Многие программы-архиваторы производят распаковку файлов, выгружая их на диск, но имеются и такие, которые предназначены для создания упакованного исполняемого модуля (программы). В результате такой упаковки создается программный файл с теми же именем и расширением, который при загрузке в оперативную память самораспаковывается и сразу запускается. Вместе с тем возможно и обратное преобразование программного файла в распакованный формат. К числу таких архиваторов относятся программы PKLITE, LZEXE, UNP.

Программы-архиваторы RAR и AIN, кроме обычного режима сжатия, имеют режим solid, в котором создаются архивы с повышенной степенью сжатия и особой структурой организации. В таких архивах все файлы сжимаются как один поток данных, т.е. областью поиска повторяющихся последовательностей символов является вся совокупность файлов, загруженных в архив, и поэтому распаковка каждого файла, если он не первый, связана с обработкой других. Архивы такого

5. Вопросы самоконтроля

1. Приведите примеры информационных объектов.

2. Какие электронные информационные объекты Вам известны?

3. Перечислите современные носители информации.

4. Что такое архивация?

5. Какие функции архиваторов Вам известны?

6. Перечислите основные виды программ-архиваторов.

Тема 2.4. Поиск и передача информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Проводная и беспроводная связь

ПЛАН:

1. Поиск информации: основные понятия, виды и формы организации

2. Поиск информации, в ОС Windows

3. Программные поисковые сервисы

4. Проводная и беспроводная связь

5. Вопросы самоконтроля

1. Поиск информации: основные понятия, виды и формы организации

Поиск информации или информационный поиск представляет один из основных информационных процессов. Человечество издревле занималось им. Цели, возможности и характер поиска всегда зависели от наличия, информации, её важности и доступности, а также средств организации поиска.

Конец XX - начало XXI века, характеризуется огромными массивами постоянно растущей разнообразной информации, доступной и представляющей интерес для самых широких слоев социума. Более того, Интернет-технологии и программно-технические средства, также доступные большинству людей, позволяют осуществлять данный процесс в любое время, практически в любом месте по любым запросам.

Поиск - процесс, в ходе которого в той или иной последовательности производится соотнесение отыскиваемого с каждым объектом, хранящимся в массиве. Цель любого поиска заключается в потребности, необходимости или желании находить различные виды информации, способствующие получению лицом, осуществляющим поиск, нужных ему сведений, знаний и т.д. для повышения собственного профессионального, культурного и любого иного уровня; создания новой информации и формирования новых знаний; принятия управленческих решений и т.п.

Существуют различные толкования термина "поиск информации" или "информационный поиск".

Термин "информационный поиск" (англ. "information retrieval") ввёл американский математик К. Муэрс. Он заметил, что побудительной причиной такого поиска является информационная потребность, выраженная в форме информационного запроса. К объектам информационного поиска К. Муэрс отнес документы, сведения об их наличии и (или) местонахождении, фактографическую информацию.

Решать проблемы фактографического поиска первыми стали представители библиотек. Они разработали средства информационного поиска, получившие название "справочно-поисковый аппарат" (каталоги, библиографические указатели и др.). В профессиональной отечественной печати данный термин используется с 1970-х годов. Библиотекари определяют "информационный поиск" как нахождение в информационном массиве документов, соответствующих информационному запросу пользователей.

С точки зрения использования компьютерной техники "информационный поиск" - совокупность логических и технических операций, имеющих конечной целью нахождение документов, сведений о них, фактов, данных, релевантных запросу потребителя.

"Релевантность" - устанавливаемое при информационном поиске соответствие содержания документа информационному запросу или поискового образа документа поисковому предписанию.

2. Поиск информации, в ОС Windows

Операционная система Windows индексирует информацию, которая находится на жестких дисках компьютера, что позволяет существенно ускорить поиск файлов и папок.

В программе Проводник имеется интегрированное средство для поиска различной информации. В каждом окне есть строка поиска, которая расположена в верхнем правом углу окна. Достаточно ввести критерий поиска (чаще всего это имя файла), и Проводник отобразит в списке файлов объекты, которые были найдены.

Если поиск не дал результатов или если результатов оказалось достаточно много, можно добавить критерии для более точного поиска. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в поле поиска и в появившемся окне выберите одну из ссылок. Для различных файлов это могут быть такие критерии, как Размер, Дата изменения, Вид и Тип.

Вы можете использовать поиск в конкретной папке или на определенном диске компьютера. Для этого под показанными результатами нажмите кнопку Другое и в открывшемся окне выберите для поиска один из дисков компьютера.

Для исключения какого-либо диска из этого списка просто щелкните по нему левой кнопкой мыши. Для начала поиска нажмите кнопку ОК.

Для поиска файлов есть стандартные шаблоны. В них используют специальные символы: «?» (заменяет один любой символ) и «*» (заменяет произвольное сочетание символов).

Примерами шаблонов для поиска файлов в текущей папке могут служить следующие:

*.* — все файлы;

*.docx — все файлы с расширением .docx (документы Word);

о*.* — все файлы, имена которых начинаются на «о».

3. Программные поисковые сервисы

Поиско́вая систе́ма — программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, предоставляющий возможность поиска информации в интернете. Под поисковой системой обычно подразумевается сайт, на котором размещён интерфейс (фронт-энд) системы. Программной частью поисковой системы является поисковая машина (поисковый движок) — комплекс программ, обеспечивающий функциональность поисковой системы и обычно являющийся коммерческой тайной компании-разработчика поисковой системы.

Как работает поисковая система?

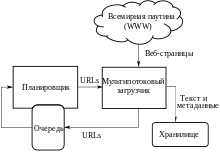

Основные составляющие поисковой системы:

поисковый робот, индексатор, поисковик

Обычно системы работают поэтапно. Сначала поисковый робот получает контент, затем индексатор генерирует доступный для поиска индекс, и наконец, поисковик обеспечивает функциональность для поиска индексируемых данных. Чтобы обновить поисковую систему, этот цикл индексации выполняется повторно.

Когда пользователь вводит запрос в поисковую систему (обычно при помощи ключевых слов), система проверяет свой индекс и выдаёт список наиболее подходящих веб-страниц (отсортированный по какому-либо критерию), обычно с краткой аннотацией, содержащей заголовок документа и иногда части текста.

Полезность поисковой системы зависит от релевантности найденных ею страниц. Хоть миллионы веб-страниц и могут включать некое слово или фразу, но одни из них могут быть более релевантны, популярны или авторитетны, чем другие. Большинство поисковых систем использует методы ранжирования, чтобы вывести в начало списка «лучшие» результаты. Большинство поисковых систем являются коммерческими предприятиями, которые получают прибыль за счёт рекламы, в некоторых поисковиках можно купить за отдельную плату первые места в выдаче для заданных ключевых слов. Те поисковые системы, которые не берут денег за порядок выдачи результатов, зарабатывают на контекстной рекламе, при этом рекламные сообщения соответствуют запросу пользователя. Такая реклама выводится на странице со списком результатов поиска, и поисковики зарабатывают при каждом клике пользователя на рекламные сообщения.

Типы поисковых систем

Существует четыре типа поисковых систем: с поисковыми роботами, управляемые человеком, гибридные и мета-системы, системы использующие поисковых роботов

Рынок поисковых систем

Google — самая популярная поисковая система в мире с долей на рынке 68,69 %. Baidu занимает вторую позицию, его доля 17,17 %.

Самые популярные поисковые системы в мире:

| Поисковая система | Доля рынка в июле 2014 | Доля рынка в октябре 2014 |

| Google | 68,69 % | 58.01 % |

| Baidu | 17,17 % | 29.06 % |

| Bing | 6.22 % | 8.01 % |

| Yahoo! | 6.74 % | 4.01 % |

| AOL | 0,13 % | 0.21 % |

| Excite | 0.22 % | 0,00 % |

| Ask | 0,13 % | 0,10 % |

4. Проводная и беспроводная связь

Передача информации между компьютерами существует с самого момента возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно использовать ресурсы и решать множество других проблем.

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к единым ресурсам сети.

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в глобальную сеть и т.д.).

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию.

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки с ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой абонент сети подключён к станции.

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и приёмом информации.

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая передающая среда.

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных.

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость передачи данных (пропускная способность).

Скорость передачи данных - количество бит информации, передаваемой за единицу времени.

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных единицах Кбит/с и Мбит/с.

Соотношения между единицами измерения:

1 Кбит/с =1024 бит/с;

1 Мбит/с =1024 Кбит/с;

1 Гбит/с =1024 Мбит/с.

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть.

Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и коммуникационной сети.

Для соединения пользователей в единую локальную сеть необходимо определиться, какое оборудование стоит использовать. Сегодня существует две альтернативные технологии – проводная и беспроводная. Какую же технологию выбрать для своей локальной сети?

Проводная технология предусматривает наличие между пользователями стационарного физического соединения. Это может быть коаксиальный кабель, витая пара или соединение с использованием оптического волокна. Соединение является высоконадежным и одновременно несколько громоздким. При проектировании таких сетей обязательно проектируют и устанавливают кабель каналы, рассчитывают, как будет проходить линия связи в помещении. Наличие большого количества пользователей в помещении приводит к необходимости монтажа фальшь панелей на полу и прокладки кабелей под полом. Это решение отличается некоторой степенью стабильности и подходит для длительного срока эксплуатации помещения. Следует отметить, что такое решение может лежать в рамках единой офисной сети, что стоит достаточно дорого.

Беспроводные технологии позволяют создавать локальные сети, не зависящие от расположения внутри одного помещения коммутируемых устройств. Беспроводную локальную сеть, как и проводную, с внешней сетью соединяет коммутатор ethernet. Это стационарное устройство подключается к беспроводным точкам доступа.

Организовать же беспроводную точку доступа помогает маршрутизатор с функцией WiFi доступа или непосредственно сама точка доступа. Эта технология может использоваться для мобильного развертывания локальной сети. Различие между точкой доступа и Wi-Fi роутером такое же, как между роутером и коммутатором: точка доступа — аналог обычного сетевого хаба (коммутатора, свитча), те она просто объединяет беспроводные компьютеры в один сетевой сегмент, тогда как Wi-Fi роутер — это точка доступа включающая некое программно-апаратное решение, позволяющее подключить вышеописанный сетевой сегмент к Интернету, настроить статические и динамические маршруты для разных сегментов подсети, организовать фильтрацию трафика и контроль действий пользователя (или пользователей). В реальности же точку доступа обычно делают на несколько независимых каналов, поэтому дешевая точка доступа обычно бывает в 1.3 — 1.5 раза дороже дешевого Wi-Fi-роутера.

5. Вопросы самоконтроля

1. Что такое Релевантность?

2.Что такое Поиско́вая систе́ма?

3. Чем отличаются проводная и беспроводная технологии?

4. Как работает поисковая система?

5. Самые популярные поисковые системы в мире?