ТЕМА 3.1 Угловые и линейные измерения с помощью теодолита.

1.Теодолит, его устройство и назначение.

При составлении карт, планов и профилей на местности приходится измерять горизонтальные и вертикальные углы, расстояния и превышения между точками. При выносе запроектированных сооружений на местность и при строительстве их нужно уметь построить на местности заданные горизонтальные и вертикальные углы, расстояния и превышения. Горизонтальные и вертикальные углы можно построить и измерить при помощи теодолита. Теодолитом можно также измерять расстояния, используя нитяной дальномер, и превышения, если на трубе теодолита имеется высокоточный цилиндрический уровень. Но все-таки главное назначение теодолита – измерение и построение на местности горизонтальных и вертикальных углов.

Теодолит - это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Происхождение слова "теодолит", по-видимому, связано с греческими словами theomai смотрю, вижу и dolichos - длинный, далеко.

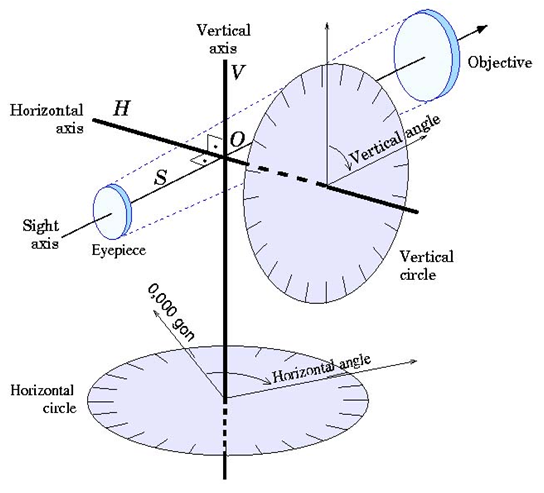

Теодолит имеет следующие составные части: горизонтальный круг, состоящий из двух самостоятельных кругов - лимба с нанесенными по краю делениями и алидады, несущей отсчетные устройства; зрительную трубу, вращающуюся в вертикальной плоскости вокруг оси, на одном из концов которой жестко скреплен с ней вертикальный круг для измерения вертикальных углов. Для приведения оси вращения алидады (ось вращения теодолита) в отвесное положение, а плоскости лимба в горизонтальное положение, служит цилиндрический уровень и три подъемных винта.

При измерении углов центр горизонтального круга теодолита размещают над вершиной измеряемого угла с помощью нитяного отвеса или оптического центрира.

В теодолите имеются закрепительные (зажимные) и микрометренные (наводящие) винты. Закрепительными винтами скрепляют подвижные части (лимб, алидаду, зрительную трубу) с неподвижными, наводящими винтами, сообщают малое и плавное вращение закрепленным частям.

Зрительные трубы теодолитов чаще всего бывают астрономические, дающие обратное (перевернутое) изображение. Но в последнее время применяются земные трубы, которые дают прямое изображение.

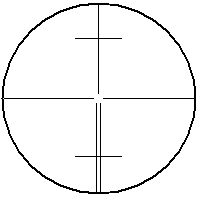

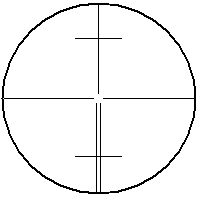

При наблюдении предметов на них наводится вполне определенная точка трубы. Такой точкой является центр сетки нитей, представляющий собою пересечение горизонтальной нити и продолженной вертикальной. Сетка нитей видна в поле зрения трубы и изображена на специальной сеточной диафрагме, размещенной вблизи переднего фокуса окуляра (рис.1). Сеточная диафрагма представляет собою стеклянную пластинку в металлической оправе.

Рис.1 Cетка нитей

Она может слегка перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях исправительными винтами сетки. Симметрично относительно горизонтальной нити нанесены дальномерные штрихи для определения расстояний.

Воображаемая прямая, проходящая через оптический центр объектива и центр сетки нитей, называется визирной осью. Отвесная плоскость, проходящая через визирную ось трубы, называется визирной плоскостью.

К оптическим характеристикам зрительной трубы относятся: увеличение, поле зрения, относительная яркость и разрешающая способность, которую принимают за точность визирования трубой.

Увеличение зрительной трубы показывает во сколько раз увеличивается размер предмета, рассматриваемого в зрительную трубу, по сравнению с размером этого же предмета, видимого невооруженным глазом.

Полем зрения трубы называется то пространство, которое видно в трубу при ее неподвижном положении.

Яркость изображения определяется количеством света, которое падает на глаз в секунду времени на квадратный миллиметр изображения. Такая яркость называется абсолютной, ее нельзя выразить определенным числом. Поэтому пользуются относительной яркостью, представляющей собой отношение абсолютной яркости вооруженного зрительной трубой глаза и невооруженного глаза.

Для приведения осей и плоскостей прибора в отвесное или горизонтальное положение служат уровни, они бывают двух типов: круглые - для предварительной, грубой установки приборов и цилиндрические - для окончательной, точной установки. Цилиндрический уровень представляет собой стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой отшлифована в виде бочкообразного сосуда, в продольном сечении представляющего дугу окружности некоторого радиуса.

Стеклянные сосуды уровней заполняют эфиром или смесью эфира со спиртом в подогретом состоянии. Когда наполнитель остынет и сожмется в объеме, образуется пространство, заполненное парами наполнителя, то есть пузырек. При изменении температуры пары наполнителя легко переходят из парообразного состояния в жидкое и наоборот, отчего размеры пузырька изменяются. В цилиндрических уровнях добиваются, чтобы длина пузырька составляла примерно 1/3 длины трубки при температуре +20° С. Чтобы можно было судить о перемещении пузырька, на наружной поверхности уровня наносятся штрихи. Расстояние между штрихами обычно равно 2 мм. Середина трубки уровня называется нуль-пунктом. На цилиндрическом уровне нуль-пункт обычно не обозначается, а относительно него штрихи наносятся симметрично. Касательная к внутренней поверхности трубки, проходящая через нуль-пункт вдоль длины цилиндрического уровня, называется осью уровня. Когда середина пузырька уровня совпадает с нуль-пунктом, ось уровня занимает горизонтальное положение. При смещении пузырька уровня на одно деление ось уровня наклоняется на некоторый угол, который называется ценой деления уровня. Чем меньше цена деления уровня, тем чувствительнее, точнее уровень.

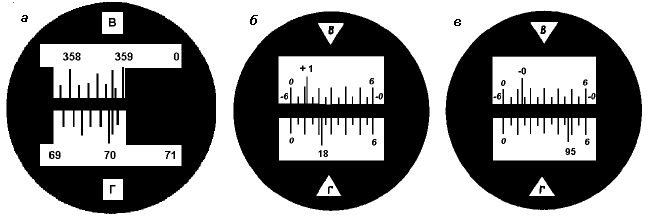

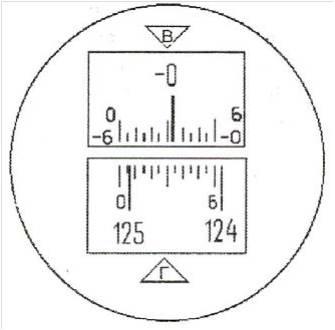

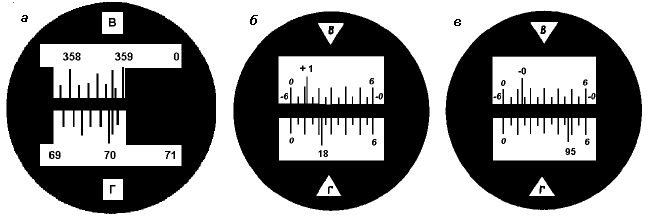

В качестве отсчетных приспособлений применяются штриховой и шкаловой микроскопы (рис.2), микроскоп-микрометр и оптический микрометр.

В штриховом микроскопе в середине поля зрения виден штрих, относительно которого осуществляется отсчет по лимбу (рис.2,в). Перед отсчетом по лимбу необходимо определить цену деления лимба. Цена деления лимба составляет 10 угловых минут, т.е. градус разделен на шесть частей. Число минут оценивается на глаз. Точность отсчета составляет 1'.

Рис.2. Поле зрения отсчетных устройств:

- штрихового микроскопа с отсчетами по вертикальному кругу – 358° 48' , по горизонтальному – 70° 05' (а);

-шкалового микроскопа с отсчетами: по вертикальному кругу – 1° 11,5', по горизонтальному – 18° 22' (б); по вертикальному кругу – -0° 46,5' по горизонтальному – 95° 47' (в).

В шкаловом микроскопе в поле зрения видна шкала, размер которой соответствует цене деления лимба (рис.2, б,в). Для теодолита технической точности размер шкалы и цена деления лимба равны 60'. Шкала разделена на двенадцать частей и цена ее деления составляет 5 угловых минут. Если перед числом градусов знака минус нет, отсчет производится по шкале, где перед цифрами от 0 до 6 знака минус нет, в направлении слева направо (рис.2,б). Если перед числом градусов стоит знак минус, в этом случае минуты отсчитываются по шкале вертикального круга, где перед цифрами от 0 до 6 стоит знак минус в направлении справа налево (рис.2,в). Десятые доли минуты берутся на глаз с точностью до 30''.

2. Типы теодолитов

Теодолиты различаются по точности, способу отсчитывания по лимбу, по конструкции, назначению и другим признакам.

По точности теодолиты делятся на:

высокоточные, с помощью которых горизонтальный угол измеряется одним полным приемом со средней квадратической погрешностью от ± 0,5" до ± 1";

точные, позволяющие измерять горизонтальный угол одним приемом со средней квадратической погрешностью от ± 2" до ± 15";

технические – со средней квадратической погрешностью от ± 20" до ± 60".

Средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла указывается в шифре теодолита цифрами, например, Т2, Т5, Т30. В случае применения зрительной трубы с прямым изображением в шифре теодолита добавляется буква П, например, 2Т30П и 4Т30П – теодолиты со средней квадратической погрешностью измерения горизонтального угла ± 30" и с трубой прямого изображения. Цифра 2 и 4 впереди шифра обозначает, что это теодолиты соответственно второго и четвертого поколений, то есть более совершенный, чем теодолит марки Т30.

Теодолит Т5 выпускается в двух вариантах - с уровнем при вертикальном круге (шифр Т5) и без уровня при вертикальном круге, но с компенсатором (шифр Т5К). Компенсатор представляет собой линзу или призму, подвешенную на четырех тонких проволоках. При наклоне оси вращения теодолита (вертикальной оси) в небольших пределах (1-2') линза, сместившись под действием силы тяжести, сместит изображение делений вертикального круга таким образом, что отсчет по нему будет соответствовать отвесному положению оси вращения прибора, т.е. автоматически компенсирует наклон этой оси. Поэтому отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси будет равным или близким 0° даже при не строго отвесном положении оси вращения теодолита. Этот отсчет называют местом нуля, и точность его установки компенсатором определяется средней квадратической ошибкой ± 6".

По конструкции теодолиты делятся на повторительные и простые. У повторительных теодолитов лимб и алидада имеют раздельное и совместное вращение, что позволяет производить измерения горизонтальных углов путем откладывания значения угла на лимбе несколько раз (при измерении углов способом повторений). У простых теодолитов цилиндрическая вертикальная ось жестко скреплена с алидадой.

3. Уход за теодолитами

Теодолиты относятся к сложным оптико-механическим приборам. Для обеспечения их надежной работы необходимо бережное обращение с ними и постоянный уход. Перед использованием теодолита для наблюдений необходимо проверить общее состояние прибора, состояние оптических поверхностей и ампул уровней, наличие указанных в паспорте принадлежностей в комплекте. Далее проверяют вращение алидады и зрительной трубы, работу переключателя отсчетной системы, зажимных и отсчетных устройств, окуляров, кремальеры, плавность вращения подъемных винтов.

Разборка и чистка внутренних частей теодолита требует определенных навыков, наблюдатель же может выполнить несложные операции, особенно осторожно следует выполнять чистку просветленной оптики теодолита, которая особенно чувствительна к механическим повреждениям.

Во время производства наблюдений прибор рекомендуется защищать от нагрева солнцем и непосредственного воздействия осадков. Если теодолит попал под дождь, его необходимо обсушить и протереть мягкой салфеткой, не допуская сушку теодолита вблизи источников тепла.

При внесении теодолита с холода в теплое помещение футляр необходимо оставить закрытым в течение часа, а потом постепенно приоткрывать, обеспечивая плавный переход от холода к теплу. Перевозить и переносить теодолит нужно только в вертикальном положении, предварительно

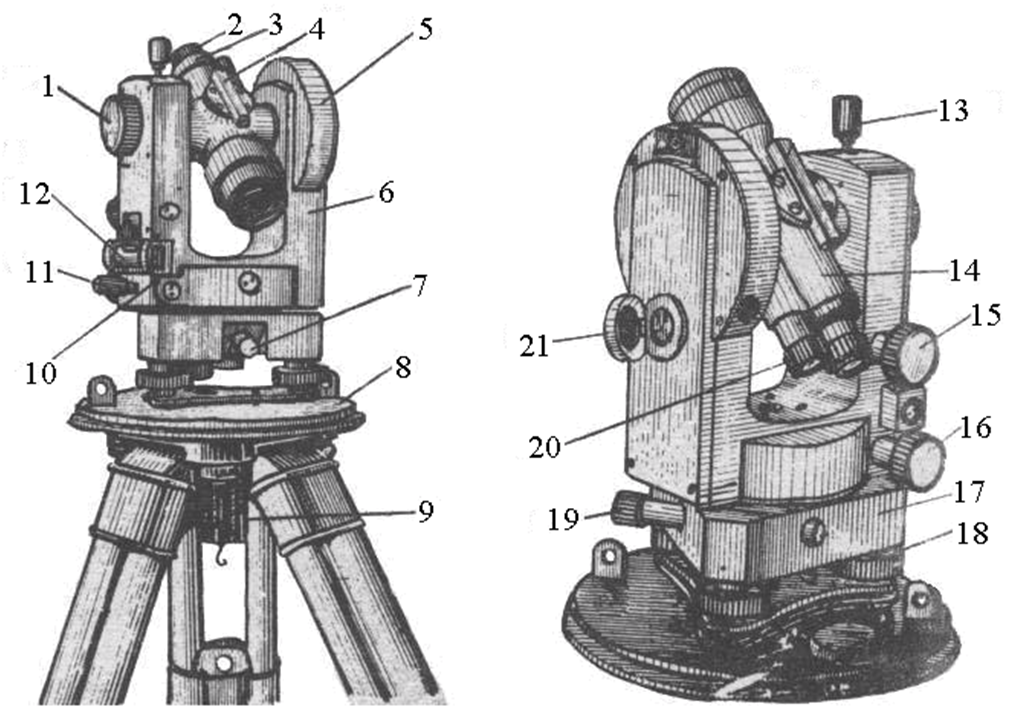

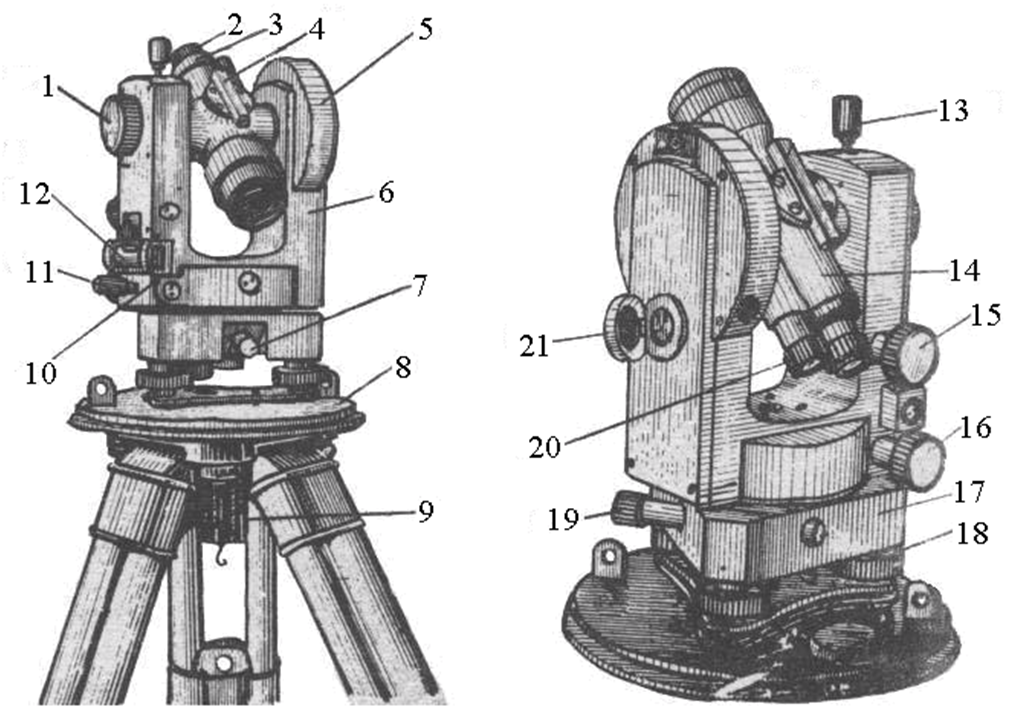

4 Устройство и основные части теодолита.

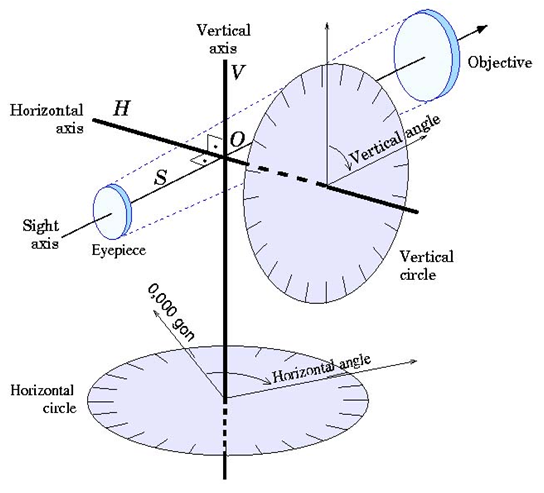

Рис. 3 Общая схема основных частей и осей теодолита.

1. Кремальера. 2. Диоптрийное кольцо. 3. Колпачок, под которым расположены исправительные винты сетки нитей. 4. Оптический визир. 5. Вертикальный круг. 6. Подставка зрительной трубы. 7. Закрепительный винт лимба. 8. Основание футляра. 9. Становой винт. 10. Исправительный винт уровня. 11. Закрепительный винт алидады. 12. Цилиндрический уровень. 13. Закрепительный винт зрительной трубы. 14. Зрительная труба. 15. Наводящий винт зрительной трубы. 16. Наводящий винт алидады. 17. Подставка. 18. Подъемный винт. 19. Наводящий винт лимба. 20. Окуляр шкалового микроскопа. 21. Зеркало.

Цилиндрический уровень - предназначен для приведения плоскости лимба горизонтального круга в положение перпендикулярное относительно отвесной линии (горизонтальное положение). Цилиндрический уровень — стеклянная трубка (ампула), внутренняя поверхность которой в вертикальном продольном разрезе имеет вид дуги круга радиуса от 3,5 до 200 м. При изготовлении уровня ампулу заполняют легкоподвижной жидкостью (серным эфиром или спиртом), нагревают и запаивают. После охлаждения внутри ампулы образуется небольшое пространство, заполненное парами жидкости, которое называют пузырьком уровня. Нуль-пункт уровня – точка в середине шкалы ампулы.

В геодезических приборах используются цилиндрические и круглые уровни, различающиеся между собой ценой деления, чувствительностью и конструктивными особенностями.

Цилиндрический уровень представляет стеклянную трубку, верхняя внутренняя поверхность которой отшлифована по дуге определенного радиуса (от 3,5 до 80 м). Трубка помещается в металлическую оправу. Для регулировки уровень снабжен исправительным винтом. На наружной поверхности трубки нанесены штрихи. Расстояние между штрихами должно быть 2 мм. Точка в средней части ампулы называется нульпунктом уровня.

Линия касательная к внутренней поверхности уровня в его нультпункте называется осью уровня.

Круглый уровень представляет собой стеклянную ампулу, отшлифованную по внутренней сферической поверхности определенного радиуса. За нуль-пункт круглого уровня принимается центр окружности. Осью кругового уровня является нормаль проходящая через нульпункт, перпендикулярно к плоскости, касательной к внутренней поверхности уровня в его центре.

Для более точного приведения пузырька в нуль-пункт применяются контактные уровни. В них над цилиндрическим уровнем устанавливается призменное оптическое устройство, которое передает изображение концов пузырька в поле зрения трубы. Пузырек находиться в нуль-пункте, если его концы видны совмещенными.

Ценой деления уровня t называется угол, на который наклонится ось уровня, если пузырек сместиться на одно деление ампулы, т.е. t = l / R или t"=(l/R) r", где r"=206265".

В геодезических приборах применяют цилиндрические уровни с ценой деления от 5до60",круглые - от 5до20'.

Под чувствительностью уровня понимают минимальное линейное перемещение пузырька, которое можно заметить невооруженным глазом, обычно принимаемое в 0.1 деления, т.е. 0.2 мм.

Зрительная труба - предназначена для высокоточного наведения на удаленные предметы и точки (визирные цели) при работе с теодолитом. Состоит из следующих основных частей: объектива, окуляра, фокусирующей линзы, сетки нитей, кремальеры (винта, перемещающего фокусирующую линзу внутри трубы). В зрительной трубе различают две оси: визирную и оптическую. Прямая соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей называется визирной осью. Прямая соединяющая оптический центр объектива и окуляр - оптической осью трубы.

Кремальера - винт, перемещающий фокусирующую линзу внутри трубы.

Подготовка зрительной трубы для наблюдений.

Установка зрительной трубы "по глазу" - вращением окуляра (от –5 до +5 диоптрий) до получения четкого изображения сетки нитей.

Установка зрительной трубы по предмету (визирной цели) - вращением кремальеры до четкого изображения визирной цели. Точное наведение зрительной трубы на предмет в горизонтальной плоскости осуществляется наводящим винтом 14 после закрепления алидады винтом 9, в вертикальной плоскости – наводящим винтом 15 после закрепления винтом 2.

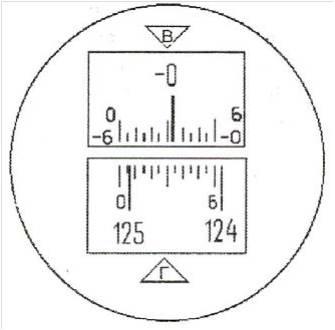

Полем зрения называется пространство, видимое в трубу при неподвижном ее положении. Изображение штрихов и цифр обоих кругов передаются в поле зрения микроскопа, который устанавливают вращением диоптрийного кольца по глазу до появления четкого изображения шкал окуляра 3. Отсчеты производят по соответствующим шкалам микроскопа (рис. 5). Поворотом и наклоном зеркала 5 достигают оптимального освещения поля зрения.

Горизонтальный круг, состоящий из лимба - оцифрованной по ходу часовой стрелки круговой полосы с градусными делениям. Горизонтальный и вертикальный круги проградуированы через 1°. Горизонтальный круг имеет круговую оцифровку от 0 до 359°, а вертикальный – секторную от 0 до 75° и от –0 до –75°(рис.4)

Алидада - часть, расположенная соосно с лимбом и несущая элементы отсчетного устройства.

Вертикальный круг - устроен аналогично горизонтальному и предназначен для измерения углов наклона.

Подъемные винты - служат для приведения пузырька цилиндрического уровня на середину;

Основные геометрические оси теодолита:

ОО1 - ось вращения прибора (вертикальная ось теодолита);

UU1 - ось цилиндрического уровня (касательная к внутренней поверхности ампулы в нульпункте);

WW1– визирная ось зрительной трубы(прямая, соединяющая оптический центр объектива и крест сетки нитей),

VV1 - ось вращения зрительной трубы.

Геометрические требования, предъявляемые к осям:

UU1 ^ OO1

WW1 ^ VV1

VV1^ОО1

Рис. 4.Схематический чертеж осей теодолита.

Рис. 5. Поле зрения отсчетного микроскопа:

показание лимба горизонтального круга 125° 05,5

показания лимбы вертикального круга –0° 26'

Индексом для отсчитывания служат штрих лимба, отсчет берут с точностью до 0,5'. Если в пределах шкалы вертикального круга находится штрих лимба со знаком «-» отсчет берут по нижнему ряду цифр шкалы со знаками "–" (–6…–0, справа – налево).

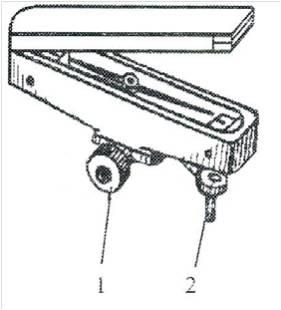

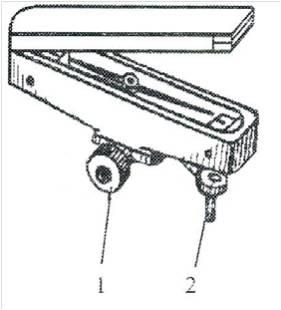

Ориентир-буссоль служит для измерения магнитных азимутов и устанавливается в паз, расположенный на боковой крышке вертикального круга теодолита (рис.6). Ориентир–буссоль служит для измерения магнитных азимутов и устанавливается в паз, расположенный на боковой крышке вертикального круга. Винт арретира - (винт смещения шкалы для установки на нуль...).

Рис. 6. Ориентир-буссоль:

1 – закрепительный винт; 2 – винт арретира.

Положение магнитной стрелки наблюдают в зеркале, которому придают нужный наклон. Магнитную стрелку в нерабочем состоянии ориентируют вращением винта, расположенного в нижней части корпуса буссоли.

Хранение и переноска прибора в процессе эксплуатации.

Для хранения и переноски прибора в процессе эксплуатации теодолит и принадлежности укладывают в футляр в соответствующие гнезда.

При упаковке наводящие винты устанавливают в среднее положение, зрительную трубу – в горизонтальное; закрепляют все вращающиеся части, завинчивают до ограничения подъемные винты, окуляры зрительной трубы и отсчетного устройства.

Штатив и оптический центрир - служат для установки теодолита над точкой, закрепленной на местности (вершиной угла). Раздвижные ножки штатива шарнирно соединены с оголовком, на который крепится теодолит становым винтом. На одной из ножек имеется пенал для нитяного отвеса.Оптический центрир встроен в подставку теодолита. При центрировании подставку передвигают по оголовку штатива, добиваясь совмещения центра сетки центрира с точкой на местности. Если теодолит не оборудован оптическим центриром, то центрирование выполняется с помощью нитяного отвеса.

Становой (закрепительный) винт - закрепляет теодолит на штативе и позволяет подвесить нитяной отвес.

5. Основные поверки теодолитов, их юстировка.

Каждый теодолит должен отвечать определенным оптико-механическим и геометрическим условиям, вытекающим из схемы измерения горизонтальных и вертикальных углов.

1 Проверка правильности установки цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга

Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси вращения теодолита. Осью цилиндрического уровня считается касательная в точке нормали к поверхности шлифовки.

Вначале цилиндрический уровень устанавливается параллельно каким-либо двум подъемным винтам и, вращая их в разные стороны, пузырек уровня приводят в нуль-пункт. Затем, теодолит поворачивается на 90° , и третьим подъемным винтом пузырек уровня устанавливают в нуль-пункт. Далее, теодолит поворачивают, возвращая в первоначальное положение и, если требуется, пузырек уровня приводят в нуль-пункт (подправляют его положение) вращением двух подъемных винтов. После этих действий ось вращения теодолита будет предварительно приведена в отвесное положение (плоскость горизонтального круга - в горизонтальное положение). Окончательно ось вращения теодолита может быть приведена в отвесное положение только после выполнения поверки, т.е. после приведения оси цилиндрического уровня в перпендикулярное положение относительно оси вращения теодолита.

После этого теодолит поворачивается на 180° . Если при этом пузырек уровня окажется в нуль-пункте или отклонится от него не более чем на 0,5 деления уровня, то ось уровня перпендикулярна к оси вращения теодолита (условие выполнено). Если пузырек сместится с нуль-пункта больше чем 0,5 деления, то половину дуги отклонения пузырька от нуль-пункта следует устранить с помощью шпильки, действуя исправительными (юстировочными) винтами при цилиндрическом уровне, а затем повторить проверку.

Проверка и юстировка выполняется до тех пор, пока после поворота теодолита на 180° пузырек уровня будет отклоняться от нуль-пункта не более чем на 0,5 деления. Чтобы теперь окончательно привести ось вращения теодолита в отвесное положение, необходимо теодолит повернуть на 90° и действием одного, третьего винта, привести пузырек на нуль-пункт. После всех этих действий, при повороте теодолита в любое положение, пузырек уровня должен оставаться на нуль-пункте или отклоняться от него не более чем на 0,5 деления уровня, что является гарантией того, что ось уровня приведена в положение, перпендикулярное оси вращения теодолита.

2. Проверка правильности установки сетки нитей зрительной трубы

Окуляр, установленный для наблюдателя с нормальным зрением, дает отчетливое изображение сетки нитей. Для наблюдателя, страдающего близорукостью или дальнозоркостью, изображение будет нечетким. Для того, чтобы получить отчетливое изображение сетки при нарушенном зрении, окуляр снабжают диоптрийным кольцом. Поворачивая его по часовой стрелке или против, то есть приближая окуляр или удаляя его от сетки нитей (примерно на 1мм), получают отчетливое изображение сетки. Перемещение окуляра дает возможность наблюдателям с нарушенным зрением при работе с геодезическими приборами не пользоваться очками. Эту установку трубы называют установкой по глазу. Если же наблюдатель, кроме дальнозоркости или близорукости, обладает еще и астигматизмом (изображение предмета вытянуто), необходимо при наблюдениях и взятии отсчетов пользоваться очками.

После установки трубы по глазу выполняют вторую установку - по предмету, которая состоит в том, чтобы получить отчетливое изображение наблюдаемого предмета.

При наведении трубы на предмет пользуются оптическим визиром, светлый крест которого наведением трубы совмещается с наблюдаемым предметом. При этом в поле зрения трубы будет виден предмет, но изображение его может быть размытым (иногда изображение предмета вообще не будет видно). Для получения четкого изображения предмета необходимо с помощью кремальеры перемещать в трубе специальную фокусирующую линзу до тех пор, пока не появится четкое изображение. В итоге этих действий изображение предмета должно быть совмещено с плоскостью сетки нитей. В случае неточного фокусирования зрительной трубы, при перемещении глаза перед окуляром, центр сетки перемещается по изображаемому предмету. Такое явление называется параллаксом сетки и приводит к ошибкам наблюдения. Параллакс устраняется небольшим поворотом кремальеры в ту или другую сторону.

Если наблюдения производятся одним наблюдателем, то установку трубы по глазу достаточно выполнить один раз в начале работы. При установке трубы по предмету (фокусировке трубы) ее необходимо выполнять всякий раз заново при наблюдении нового предмета, так как расстояние изменяется.

Сетка нитей должна быть установлена так, чтобы горизонтальная нить сетки была перпендикулярна оси вращения теодолита (линии отвеса), а вертикальная нить была перпендикулярна оси вращения зрительной трубы. При проверке трубу наводят на произвольную хорошо видимую точку так, чтобы изображение края вертикальной нити совпало с изображением точки. Далее, перемещая трубу в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, изображение точки смещают на край биссектора. Если изображение точки будет находиться посередине между штрихам биссектора, то сетка установлена правильно. Если будет замечено смещение изображения точки более чем на треть величины биссектора для технических теодолитов, то сетку необходимо развернуть. Для этого следует снять предохранительный колпачок со стороны окуляра, закрывающий юстировочные винты сетки, слегка отпустить винты, скрепляющие окуляр с корпусом трубы, и развернуть окуляр вместе с сеткой так, чтобы устранить этот недостаток. Проверку необходимо повторить.

Можно также навести на выбранную точку горизонтальную нить сетки, и, смещая изображение точки в поле зрения трубы наводящим винтом алидады горизонтального круга (вращением теодолита по азимуту), следить за перемещением изображения точки вдоль горизонтальной нити. Если изображение точки отклоняется от горизонтальной нити не более чем на 1 мм, то проверка выполняется.

Проверку можно выполнить, совмещая изображение биссектора вертикальной нити с изображением нити отвеса, подвешенного на расстоянии не менее 10 м от теодолита. Для устранения колебания нити отвеса, его опускают в ведро с маслом (машинным, трансформаторным) или с водой, смешанной с просеянными опилками.

3. Проверка перпендикулярности визирной оси к оси вращения трубы

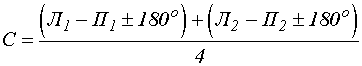

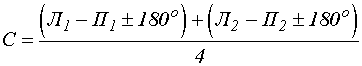

Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси ее вращения. Несоблюдение этого условия вызывает коллимационную погрешность С.

В теодолитах (Т30, 2Т30) с односторонней системой отсчетов по лимбу (диаметрально противоположная часть лимба при отсчетах не используется), разность отсчетов КЛ - КП будет искажена не только влиянием коллимационной погрешности С, но и влиянием эксцентриситета алидады, величина которого в отдельных образцах теодолитов может достигать ± 1'.

Определение коллимационной погрешности выполняется следующим образом. Ось вращения теодолита приводят в отвесное положение. Наводят на удаленную, отчетливо видимую точку при положении вертикального круга КЛ, берут отсчет по горизонтальному кругу КЛ1, затем наводят на ту же точку при КП и тоже берут отсчет по горизонтальному кругу КП1. Получают разность отсчетов КЛ1–КП1. Затем открепляют зажимной винт лимба, поворачивают теодолит примерно на 180°, вновь наводят трубу на ту же точку при КЛ и КП и получают разность КЛ2–КП2. Величина коллимационной погрешности вычисляется по формуле:

Если С ± 2t, то есть С не более двойной точности прибора, считается, что практически визирная ось перпендикулярна к оси вращения трубы.

Коллимационную погрешность определяют дважды. Полученные два значения могут различаться, но не более чем на величину двойной точности прибора. За окончательную коллимационную погрешность принимают среднюю из двух.

При невыполнении условия проводят юстировку, изменив последний отсчет по горизонтальному кругу на величину С микрометренным винтом алидады, например КЛо=КЛ2–С или КПо=КП2+С. Микрометренным винтом алидады устанавливаем по микроскопу исправленный отсчет КЛ0, при этом центр сетки нитей сместится с изображения наблюдаемой точки в горизонтальной плоскости. Далее необходимо отвернуть предохранительный колпачок со стороны окуляра трубы и шпилькой, при слегка отпущенном верхнем вертикальном исправительном винте, переместить оправу сетки при помощи боковых исправительных винтов до совмещения перекрестия сетки с изображением наблюдаемой точки. Проверку следует повторить.

После выполнения условия проверки все исправительные винты сетки должны быть затянуты и предохранительный колпачок, закрывающий доступ к юстировочным винтам сетки, должен быть навинчен на трубу.

4. Проверка места нуля вертикального круга

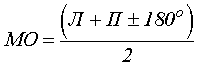

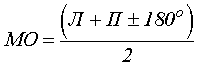

Место нуля (или место зенита) вертикального круга должно быть равно нулю (или быть известно).

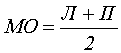

Место нуля (МО) – это отсчет по лимбу вертикального круга, соответствующий горизонтальному положению визирной оси зрительной трубы и отвесному положению вертикальной оси теодолита.

При измерении вертикальных углов необходимо следить за положением пузырька уровня при алидаде горизонтального круга и, в случае смещения пузырька с нуль-пункта, приводить его на нуль-пункт подъемными винтами.

Приведя с помощью уровня и подъемных винтов (у теодолитов Т30 и 2Т30 один цилиндрический уровень, которым пользуются при измерении горизонтальных и вертикальных углов) ось вращения теодолита в отвесное положение, наблюдают любую неподвижную и хорошо видимую точку при КЛ и КП, производят отсчеты по вертикальному кругу и вычисляют значения места нуля по формулам

– ( Т30),

– ( Т30),

– (2Т30),

– (2Т30),

При выполнении проверки необходимо наблюдать две различные точки. Из наблюдений вычисляют значение места нуля для каждой точки. Из полученных результатов, если они различаются не более чем на величину двойной точности прибора, образуют среднее арифметическое, которое принимается как окончательное значение места нуля. Для сведения места нуля к 0° удобнее всего при КЛ навести трубу на любую точку. Взять отсчет по вертикальному кругу КЛ, и, вращением наводящего винта трубы, установить на вертикальном круге отсчет, равный КЛ – МО. При этом центр сетки сместится по вертикали с наблюдаемой точки. Его необходимо вернуть на точку, действуя вертикальными исправительными винтами сетки, предварительно слегка ослабив боковые исправительные винты. Проверку следует повторить. После выполнения условия проверки все исправительные винты сетки должны быть затянуты и предохранительный колпачок, закрывающий доступ к юстировочным винтам сетки, должен быть навинчен на трубу.

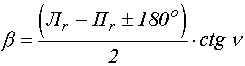

5. Проверка перпендикулярности горизонтальной и вертикальной осей

Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита (условие равенства подставок теодолита).

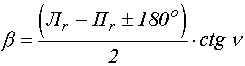

Для выполнения проверки трубу наводят на четко видимую точку, расположенную под углом не менее 15° к горизонту. Берут отсчеты по горизонтальному (КЛГ и КПГ) и вертикальному (КЛВ и КПВ) кругам теодолита при положении КЛ и КП. Определяют угол неперпендикулярности оси вращения зрительной трубы к оси вращения теодолита β по формуле

где

ν = (ЛВ - ПВ) / 2 - угол наклона линии визирования.

Значение угла β не должно превышать 5'. При невыполнении условия поверки юстировку теодолита проводят в мастерской.

Угол β определяют дважды. Полученные два значения могут различаться, но не более чем на величину двойной точности прибора. За окончательный угол β принимают средний из двух.

6. Определение эксцентриситета вертикального круга

Из-за того, что при изготовлении и сборке деталей теодолита система его осей вращения не может быть центрирована точно, чаще всего случается, что ось вращения алидады не совпадает с центром кольца делений лимба, это вызывает погрешности в отсчетах по лимбу. Несовпадение центра алидады с центром кольца делений лимба называется эксцентриситетом алидады.

Условие проверки заключается в том, чтобы оси вращения вертикального круга теодолита и зрительной трубы совпадали. Значение эксцентриситета вертикального круга не должно превышать двойную точность теодолита. Величину эксцентриситета вертикального круга у теодолитов с односторонним отсчетом (Т30, 2Т30) можно исключить измерением углов в двух взаимно обратных направлениях (прямые и обратные углы наклона).

7. Проверка правильности установки уровня при трубе

Данная проверка выполняется при необходимости использования теодолита в качестве нивелира.

6. Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом.

6.1. Измерение горизонтальных углов теодолитом.

При измерении горизонтальных углов применяют способы круговых приёмов или повторений. Теодолит устанавливают в вершине угла и приводят его в рабочее положение. Направление сторон угла, если измерения выполняются на дневной поверхности, обозначаются вехами. В подземных условиях стороны обозначаются отвесами или специальными сигналами.

Установка теодолита в рабочее положение состоит из двух операций: центрирование и горизонтирование.

Центрирование заключается в размещении вертикальной оси теодолита над вершиной угла (точкой) и осуществляется при помощи отвеса. Теодолит устанавливают над точкой так, чтобы верхняя плоскость головки штатива была горизонтальна, остриё отвеса проектировалось на точку. Современные теодолиты оснащены оптическими центрирами, которые облегчают центрирование, особенно при сильном ветре, и повышают точность.

Горизонтирование же заключается в приведении вертикальной оси теодолита в отвесное положение. Для этого устанавливают уровень при алидаде горизонтального круга по направлению 2-х подъемных винтов и, вращая их в противоположные стороны, выводят пузырёк уровня на середину; открепив алидаду, устанавливают уровень по направлению 3-го винта и вращением последнего снова выводят пузырёк на середину.

Зрительная труба теодолита переворачивается через зенит. В связи с этим вертикальный круг может оказаться справа от неё, это положение называется круг право (КП), и слева (КЛ).

Способ приёмов. Устанавливают прибор в точке С. При неподвижном лимбе, вращением алидады визируют на заднюю точку А. Вначале, по оптическому визиру зрительную трубу наводят от руки, пока визируемая цель не попадёт в поле зрения. Затем закрепляют винты алидады и зрительной трубы, и отфокусировав трубу по предмету, выполняют визирование с помощью наводящих винтов и алидады и трубы горизонтального круга. Затем берут отсчёт a по горизонтальному кругу и записывают его в журнал измерений (табл.1).

Открепив алидаду, визируют на переднюю точку В и берут отсчёт b. Тогда значение правого по ходу угла β, определяется как разность отсчетов на заднюю и переднюю точку:

β кл=a-b

Все эти действия составляют один полуприём. Затем сбивают алидаду на 90О и поворачивают на туже точку. Вычисляют значение β кп

Два полуприёма составляют один полный приём. Расхождения результатов не должно превышать двойной точности отсчётного устройства теодолита.

Таблица 1. Журнал измерения горизонтальных углов способом приёмов.

| №№ | КП/КЛ | Отсчёты | Угол | Средний угол |

| станции | Точки наведения. |

| С | А В | КЛ КЛ | 278О 20’ 244О 59’ | 33О 21’ | 33О 21’30’’ |

| С | А В | КП КП | 43О38’ 10О 16’ | 33О 22’ |

Измерение и вычисление левого по ходу горизонтального угла (см. рис.1), производится по аналогично последовательности (таб.1), с той лишь разницей, что левый по ходу угол в каждом полуприёме рассчитывается как разность отсчётов на переднюю и заднюю точки.

В

С А

Рис.1

Способ повторений позволяет несколько повысить точность измерений отдельного горизонтального угла за счет уменьшения погрешностей отсчетов на результат измерений. Сущность способа заключается в многократном (n) откладывании на лимбе величины измеряемого угла. Отсчеты берут только в начале (a) и в конце (b) наблюдений, а значение угла β вычисляют по формуле:

β = (b-a)/n .

6.2. Измерение вертикальных углов в теодолитных ходах.

Измеренный угол наклона может иметь как положительное, так и отрицательное значение, изменяясь от -90° до +90°.

Работа с теодолитом требует проводить горизонтирование алидады каждый раз при отсчёте. Горизонтальным считается положение, когда пузырёк цилиндрического уровня алидады или трубы расположен посередине ампулы. Однако, даже при нахождении пузырька в центре ампулы линия нулей отсчётного устройства может находиться под небольшим углом по отношению к линии горизонта, который называется место нуля вертикального круга (МО).

Важной чертой измерения вертикальных углов является необходимость учёта места нуля вертикального круга. Для этого при создании съёмочного обоснования снимают отсчёты по вертикальному кругу (ВК) при КЛ и КП, а при тахеометрической съёмке - на каждой станции перед началом работы определяют место нуля.

При измерении вертикальных углов теодолитом центр сетки нитей перевести на высоту инструмента, ранее отмеченную на рейке. Высоту инструмента определить с помощью повязки и рейки, приставляя её почти вплотную к окуляру. Пользователь при этом должен вести наблюдение в объектив. Ленту передвигать по рейке, пока он не закроет ровно ½ поля зрения. Высоту инструмента на рейке удобно отмечать тонкой круглой резинкой.

Сначала снять отсчёт, визировать при круге право. Затем, переведя трубу через зенит, визировать и снять отсчёт при круге лево.

Далее провести вычисление вертикального угла. При этом отсчёты от 0° до 90° соответствуют измеряемому положительному вертикальному углу.

6.3. Вычисление вертикальных углов

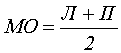

После снятия отсчётов рассчитать вертикальный угол v через МО, либо по результатам двух отсчётов, полученных при визировании на цель в двух положениях зрительной трубы (КЛ и КП).

Расчётные формулы для 2Т30п:

МО = (КП + КЛ)/2;

v = МО-КП;

ν=КЛ−МО

7. Определение расстояний дальномерами.

7.1. Физико – оптические мерные приборы

Измерить длины линий можно с использованием физико-оптических приборов. Длину линии определяют как функцию угла, под которым виден базис (оптические дальномеры), или как функцию времени и скорости распространения электромагнитных волн между конечными точками измеряемой линии (электромагнитные дальномеры).

Достоинством физико-оптических дальномеров является быстрота измерений, высокая точность и возможность измерения больших расстояний без подготовки трассы: нужна лишь оптическая видимость между конечными точками линии.

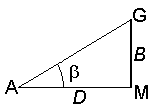

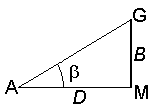

Идея оптических дальномеров основана на решении параллактического треугольника, в котором по малому (параллактическому) углу β и противоположному ему катету (базе) B определяют расстояние D по формуле

D = B ∙ ctg β

Рис. 2. Параллактический треугольник

Одну из величин (В или β) принимают постоянной, а другую измеряют. В зависимости от этого различают оптические дальномеры с постоянной базой и переменным углом или с постоянным углом и переменной базой.

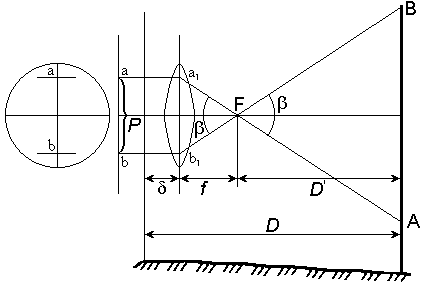

7.2. Нитяный оптический дальномер

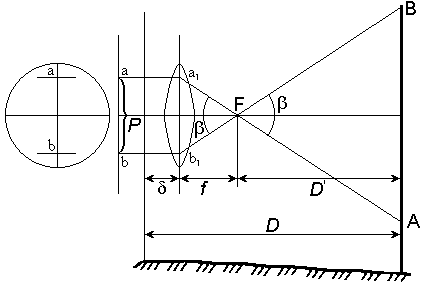

Наиболее распространенным является нитяный дальномер с постоянным параллактическим углом. Он весьма прост по устройству и имеется в зрительных трубах всех геодезических приборов. Сетка нитей таких труб кроме основных вертикальной и горизонтальной нитей имеет дополнительные штрихи (нити), называемые дальномерными. С их помощью по дальномерной рейке определяют расстояние D между точками местности (рис. 3)

Рис. 3. Схема определения расстояний оптическим нитяным дальномером

D = D' + f + δ

где D' – расстояние от переднего фокуса объектива до рейки,

f – фокусное расстояние объектива,

δ - расстояние от оси вращения теодолита до объектива.

Рассмотрим подобные треугольники АВF и а1b1F (рис. 3)

ав /АВ = f /D'

где аb = P – расстояние между дальномерными нитями,

АВ = n – число сантиметровых делений между дальномерными нитями на рейке. Тогда

D' = f /P ∙ n

D = D' + f + δ = f /P ∙ n + f + δ

Отношение f /P называется коэффициентом дальномера и обозначается K, а сумма (f +δ) – постоянная дальномера и обозначается С.

Тогда

D = K ∙ n + С.

Дальномерные нити наносят так, чтобы при сантиметровых делениях коэффициент дальномера К = 100. Обычно при f объектива равном 200 мм P берут равным 2 мм, тогда K = 100.

В современных теодолитах постоянная дальномера С близка к нулю, поэтому число метров в измеряемом расстоянии равно числу метров в дальномерном отсчете

D = K ∙ n = 100 ∙ n.

При K = 100 и n = 124,3 см, D = 100 ∙ 124,3 см = 124,3 м.

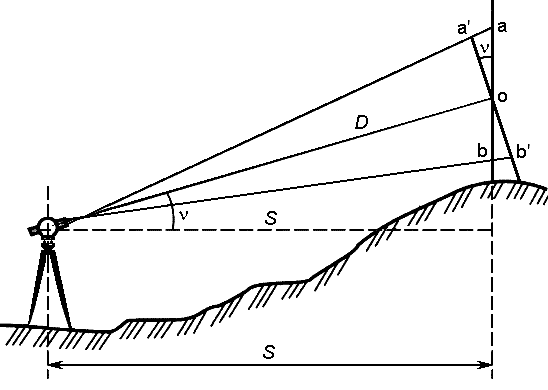

7.3. Определение горизонтальных проложений линий измеренных дальномером

При выводе формулы D = K ∙ n предполагалось, что визирная ось горизонтальна, а дальномерная рейка установлена перпендикулярно ей. В этом случае мы получим горизонтальное проложение линии S = D = K ∙ n.

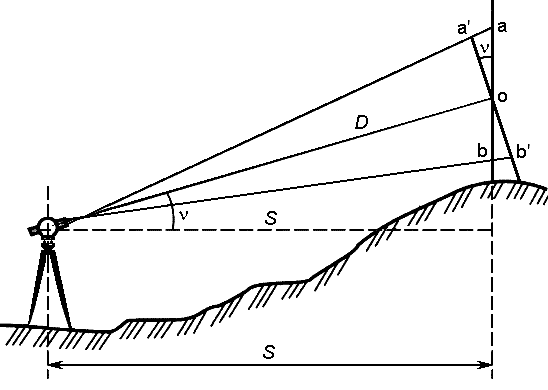

Однако на практике в большинстве случаев визирная ось имеет некоторый угол наклона v (рис. 4), и вследствие этого вертикально расположенная рейка не будет перпендикулярна визирной оси.

Если рейку наклонить на угол v так, чтобы она была установлена перпендикулярно визирной оси, то наклонное расстояние будет равно

Рис. 4. Схема определения горизонтального проложения линии нитяным дальномером.

D = K ∙ n ,

где n'= a'b' = ab ∙ cos ν = n ∙ cos ν.

Тогда

D = K ∙ n ∙ cos v .

Отсюда получаем следующую формулу для расчета горизонтального проложения линии при её измерении нитяным дальномером

S = D ∙ cos v = K ∙ n ∙ cos2 v .

Точность измерения расстояний нитяным дальномером невысокая и характеризуется относительной ошибкой 1/300. На точность определения расстояний нитяным дальномером влияют следующие факторы:

1) толщина дальномерных нитей;

2) рефракция воздуха;

3) промежуток времени между взятием отсчетов по верхней и нижней нитям.

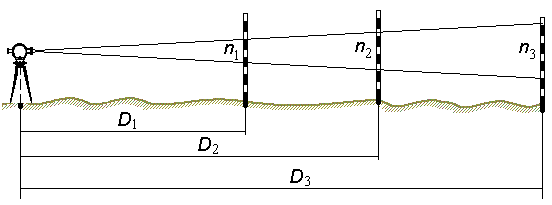

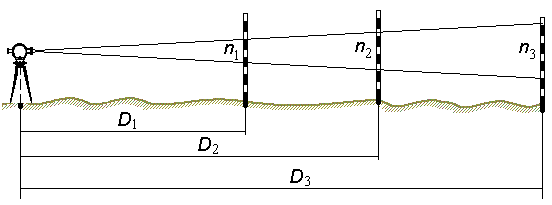

7.4 Определение коэффициента дальномера

Коэффициент дальномера K определяют путем измерения дальномером отложенных на местности расстояний в 50, 100 и 200 м (рис. 5)

Рис. 5. Схема определения коэффициента дальномера

По формулам:

;

;  ;

;  .

.

вычисляют три значения коэффициента дальномера и по ним рассчитывают среднее арифметическое Kср .

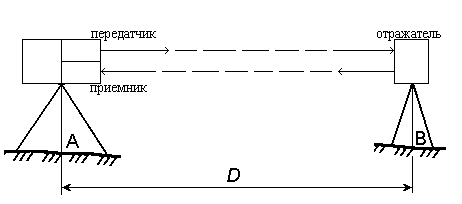

7.5.Принцип измерения расстояний электромагнитными дальномерами

Развитие электроники и радиотехники позволило создать новые приборы для линейных измерений – электромагнитные дальномеры (свето- и радиодальномеры).

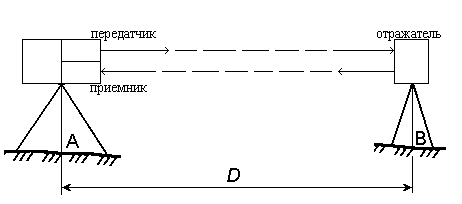

Принцип работы этих приборов основан на определении промежутка времени t, необходимого для прохождения электромагнитных волн (световых и радиоволн) в прямом и обратном направлении от точки А, в которой центрирован прибор, до точки В, где установлен отражатель.

Рис. 6. Схема определения расстояния светодальномером.

Зная скорость распространения электромагнитных колебаний, можно записать

D = 0,5·v·t.

Из-за большой скорости света (в атмосфере v ≈ 299710 км/с) измерение времени t необходимо выполнять с очень высокой точностью. Так, для измерения расстояния с точностью 1 см, время надо измерить с ошибкой не более 10-10сек.

Измерения выполняют фазовым или импульсным методом.

В фазовом методе расстояния измеряются по разности фаз испускаемого и отраженного луча. В импульсном - по времени прохождения луча лазера до отражателя и обратно. Точность измерения зависит от технических возможностей дальномера, а также от многих внешних параметров: температуры воздуха, давления, влажности и т. п. Диапазон измерения расстояний зависит также от режима работы дальномера: отражательный или безотражательный. Дальность измерений при безотражательном режиме напрямую зависит от отражающих свойств поверхности, на которую производится измерение. Дальность измерений на светлую гладкую поверхность (штукатурка, кафельная плитка и пр.) в несколько раз превышает максимально возможное расстояние, измеренное на темную поверхность. Максимальная дальность линейных измерений: для режима с отражателем (призмой) – до пяти километров (при нескольких призмах еще дальше); для безотражательного режима – до одного километра.

В светодальномерах лазерный источник излучения периодически посылает световой импульс. Одновременно запускается счетчик временных импульсов. Счетчик останавливается, когда светодальномер получает отраженный световой импульс, возвращенный призменным отражателем или поверхностью. Для повышения точности измерения выполняют многократно. Измеренное расстояние высвечивается на цифровом табло.

13

– ( Т30),

– ( Т30), – (2Т30),

– (2Т30),

;

;  ;

;  .

.