ТЕМА 4

Генетика. Основы наследственности.

Вид занятия: лекция (90 минут).

Цель занятия – дать основные исходные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, аллели, мутации, генотип, фенотип; углубить знания об основных закономерностях наследственности и соответствующих законах Менделя.

План занятия:

1. Приветствие и контроль посещаемости

2. Проверочный тест по теме 3 «Размножение и развитие организмов».

3. Ознакомление с теоретической частью.

Основные понятия в генетике.

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - Независимое наследование признаков.

4. Постановка задач на следующее занятие и задание на дом.

Ход занятия:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ГЕНЕТИКЕ.

Представители любого биологического вида воспроизводят подобные себе существа. Это свойство потомков быть похожими на своих предков называется наследственностью. Однако родственные особи в большей или меньшей степени отличаются от своих родителей. Это свойство потомков называется изменчивостью. Изучением явлений наследственности и изменчивости занимается нука генетика (от греч. genesis – происхождение).

Генетика, как и всякая наука, имеет свой предмет и методы исследования, обладает собственным терминологическим аппаратом, теоретической базой: теориями, законами, закономерностями, правилами.

Генетика как наука решает следующие основные задачи:

Изучает способы хранения генетической информации у разных организмов (вирусов, бактерий, растений, животных и человека) и её маиериальные носители;

Анализирует способы передачи наследственной информации от одного поколения клеток и организмов к другому;

Выявляет механизмы и закономерности реализации генетической информации в процессе индивидуального развития и влияние на них условий среды обитания;

Изучает закономерностии механизмы изменчивости и её роль в приспособительных реакциях и в эволюционном процессе;

Изыскивает способы исправления поврежденной генетической информации.

Наследственность и изменчивость реализуются в процессе наследования, те есть при передаче генетической информации от родителей к их потомкам через половые клетки (при половом размножении) либо через соматические клетки (при бесполом размножении).

Элементарными дискретными единицами наследственности и изменчивости являются гены. Ген – это участок молекулы ДНК (у некоторых вирусов - РНК), определяющий последовательность аминокислот конкретного полипептида.

При изучении закономерностей наследования обычно скрещивают особи, отличающиеся друг от друга альтернативными (взаимоисключающими) признаками, например, желтый и зеленый цвет или гладкая и морщинистая поверхность горошин. Гены, определяющие развитие альтернативных признаков, называются аллельными. Они располагаются в одинаковых локусах (местах) гомологичных (парных) хромосом. Альтернативный признак и соответствующий ему ген, проявляющийся у гибридов первого поколения, называют доминантным, а не проявляющийся (подавленный) – рецессивным. Аллельные гены принято обозначать одинаковыми буквами латинского алфавита: доминантный заглавной буквой (А), а рецессивный – строчной (а). Если в обеих гомологичных хромосомах находятся одинаковые аллельные гены (два доминантных – АА или два рецессивных – аа), такой организм называется гомозиготным, так как он может образовать только один тип гамет и не дает расщепления при скрещивании с таким же по генотипу организмом. Если в гомологичных хромасомах локализованы разные гены одной аллельной пары (Аа), то такой организм называется гетерозиготным по данному признаку. Он образует два типа гамет и при скрещивании с таким же по генотипу организмом дает расщепление (расхождение) признака.

Совокупность всех генов организма называется генотипом. Совокупность всех свойств и признаков организма называется фенотипом. Фенотип развивается на базе определенного генотипа в результате взаимодействия с условиями внешней среды. Таким образом, организмы с одинаковым генотипом, могут отличаться друг от друга в зависимости от условий развития и существования. Отдельный признак называется феном.

Первый шаг в познании закономерностей наследственности сделал чешский исследователь Грегор Мендель. Он выявил важнейшие законы наследственности. Г.Мендель показал, что признаки организмов определяются дискретными (отдельными) наследственными факторами.

Прежде чем начать свои опыты, по изучению законов наследственности, Г.Мендель тщательно проверил чичтосортность – гомозиготность опытного материала. Для этого он все сорта гороха высевал в течение нескольких лет и, убедившись в однородности материала (т.е. использовал чистые линии), приступил к экспериментам.

В своей работе Г.Мендель применил метод гибридизации (от лат. hibrida - помесь) – скрещивание особей, относящихся к разным сортам (породам, видам, родам) растений (или животных). Он использовал разные расы гороха, которые отличались по одной или двум парам признаков (например, по окраске или форме семян), и получал гибриды – потомство от скрещивания двух генетически различающихся организмов.

Еще одна важная особенность его работы состояла в том, что Г.Мендель наблюдал за наследованием альтернативных (взаимоисключающих, контрастных) признаков. Например, растения низкие и высокие; цветки белые и пурпурные; форма семян гладкая и морщинистая и т.д. Не менее важная особенность метода – точный количественный учет каждой пары альтернативных признаков в ряду поколений. Математическая обработка опытных данных позволила Г.Менделю установить количественные закономерности в передаче изучаемых признаков. Очень существенно было то, что Г.Мендель в своих опытах шел аналитическим путем: он наблюдал наследование многообразных признаков не сразу в совокупности, а лишь одной пары (или небольшого числа пар) альтернативных признаков.

Для обозначения родительских форм и наследственных признаков при гибридизации Г.Мендель разработал свою особую символику:

P (от лат. parentes – родитель) – родительские организмы, взятые для скрещивания, отличающиеся наследственными признаками;

F (от лат. fillius – поколение) – гибридное потомство;

F1 – первое поколение; F2 – второе поколение и так далее.

Символом  (щит Марса) Мендель обозначал мужские организмы, а символом

(щит Марса) Мендель обозначал мужские организмы, а символом  (зеркало Венеры) – женские организмы.

(зеркало Венеры) – женские организмы.

МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ.

Скрещивание особей, отличающихся друг от друга по двум вариантам одного и того же признака, называется моногибридным скрещиванием.

Для моногибридного скрещивания Г.Мендель выбирал растения гороха, четко различающиеся по какому-либо признаку, например по окраске семян (желтой или зеленой). Ученый скрещивал для эксперимента между собой растения чистых линий. Во всех случаях в гибридах первого поколения (F1) имелись лишь желтые семена. Признак, проявившийся у гибридов первого поколения, Мендель назвал доминантным, а не проявившийся – рецессивным.

На основе анализа гибридов первого поколения Г.Мендель сформулировал правило единообразия гибридов первого поколения: в первом поколении гибридов проявляется только доминантный признак.

В дальнейшем это явление получило название первого закона Г.Менделя.

Из схемы ниже видно, что родительские особи гороха в результате мейоза образовали гаметы. У одной из родительских особей по интересующему нас признаку – окраске семян – образовались гаметы, несущие ген А, у другой особи – гаметы с геном а. слияние разнополых гамет при оплодотворении обусловило появление зигот с генотипом Аа. Все растения (гибриды первого поколения – F1) имели только желтые семена. Иными словами, у гибридов первого поколения был одинаковый фенотип (от.греч. phiano – являю, и typos – форма).

Затем Г.Мендель дал возможность гибридам первого поколения (F1) самоопылиться и получил второе поколение гибридов (F2), у которого обнаружилось расщепление по окраске семян: три части гибридов имели желтые семена, одна часть – зеленые.

Г.Мендель по анализу полученных результатов сформулировал второй закон – закон расщепления: в потомстве, полученном при самоопылении гибридов первого поколения, наблюдается расщепление - ¼ особей из гибридов второго поколения (F2) имеет рецессивный признак, ¾ - доминантный.

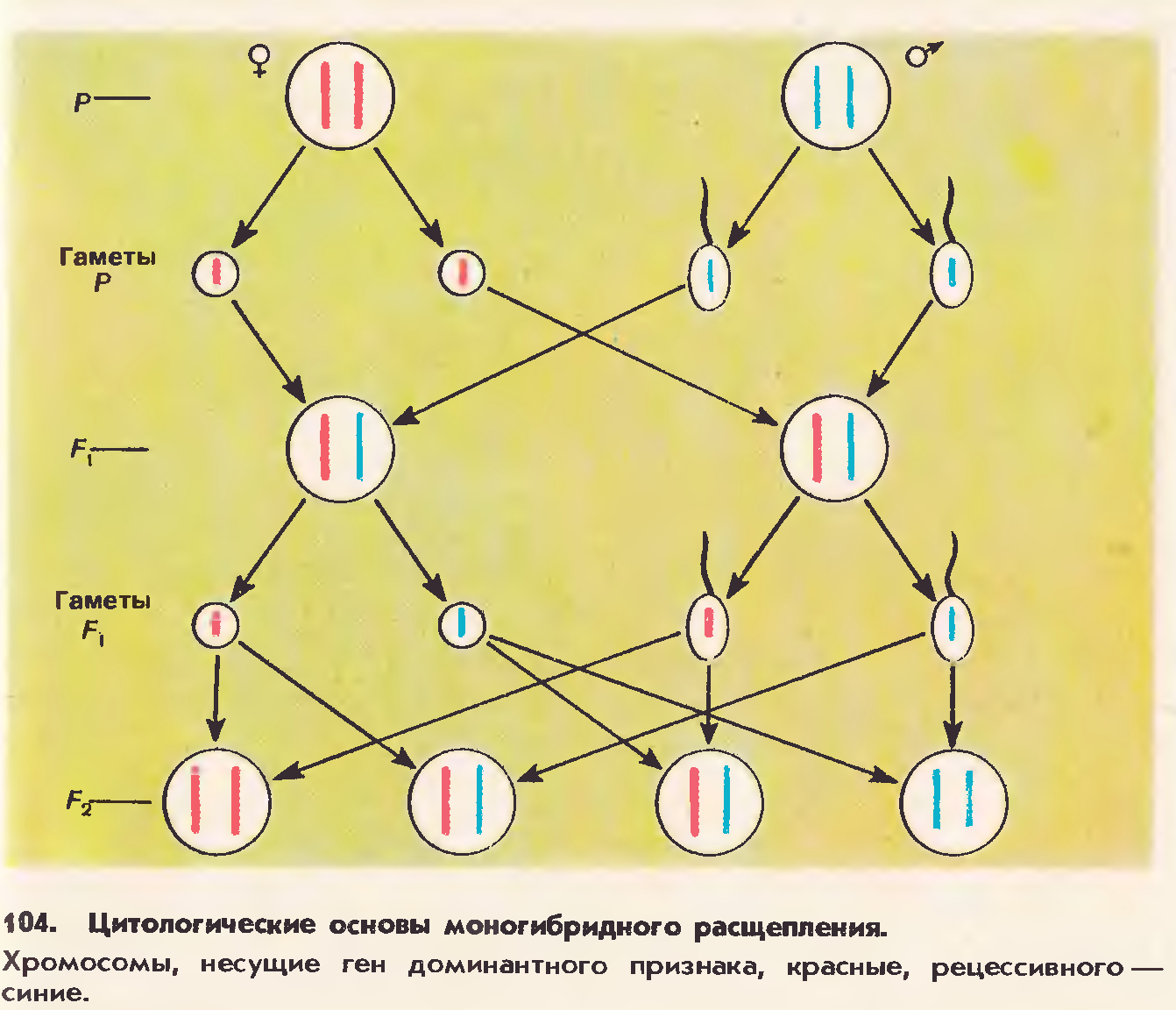

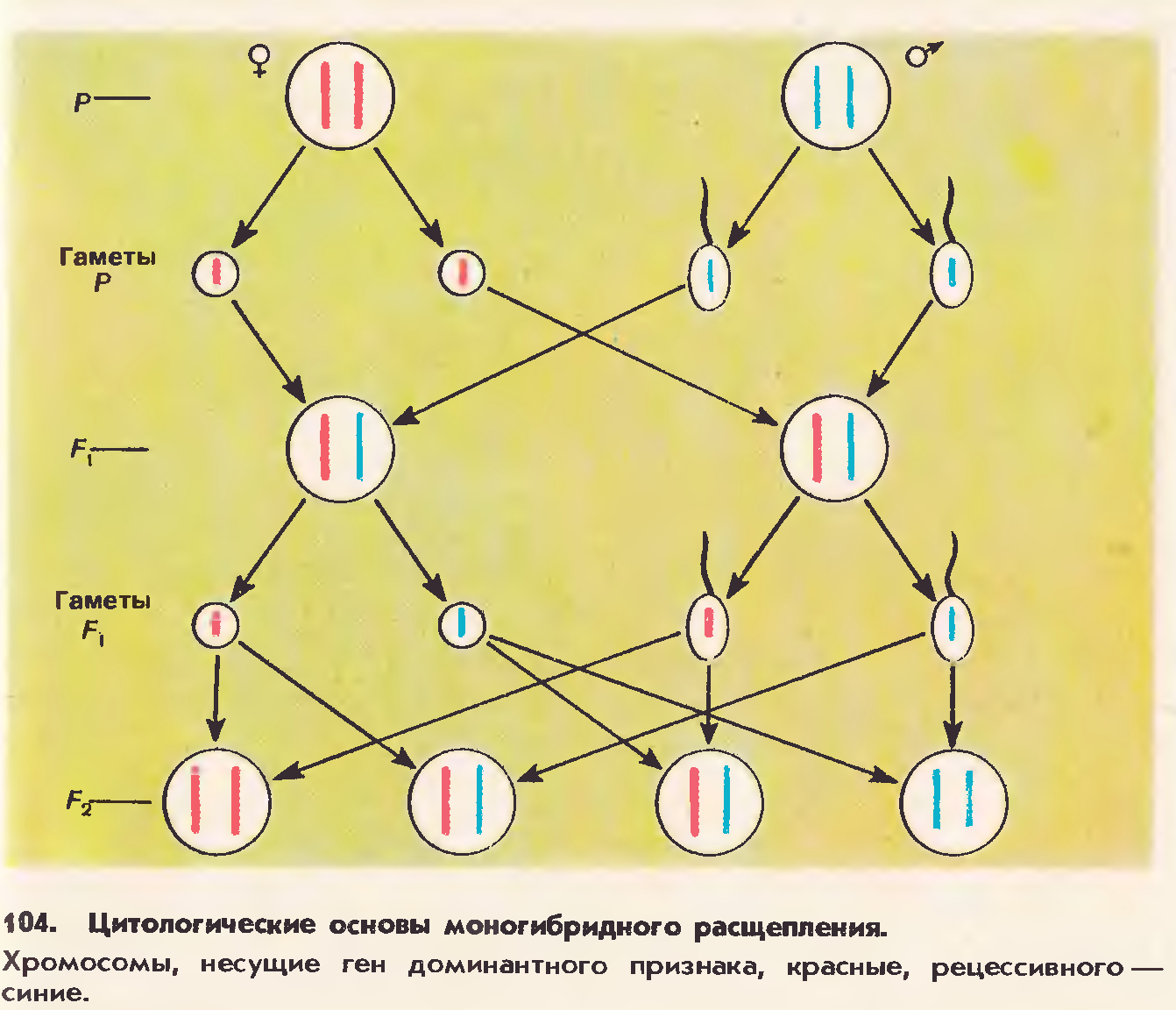

Цитологические основы закона расщепления.

Чтобы понять цитологические основы закона расщепления (схема ниже), нужно иметь в виду, что гомологичные хромосомы имеют идентичные участки – гены, которые определяют развитие одного и того же признака, - аллельные гены (аллели).

В клетке или организме, точнее, в их гомологичных хромосомах, может быть пара аллельных генов, определяющих развитие только доминантного признака (АА) или развитие только рецессивного признака (аа), а могут быть и разные аллельные гены (Аа).

Клетка или организм, гомологичные хромосомы которых несут одинаковые аллели данного гена, называется гомозиготой (по данному признаку). Гомозиготы (АА или аа) по данному гену образуют только один вид (сорт) гамет: АА А или аа а.

Клетка или организм, гомологичные хромосомы, которых несут разные аллели данного гена (Аа), называется гетерозиготой. Гетерозиготы по данному гену образуют разные виды (сорта) гамет: Аа А; а.

Красные подавляют синие.

Красные подавляют синие.

Гипотеза чистоты гамет.

Для объяснения полученного расщепления Г.Мендель предложил гипотезу чистоты гамет, согласно которой половые клетки (гаметы) несут только по одному аллелю каждого из признаков и свободны (чисты) от других аллелей этого признака.

Гибрид дает разные виды «чистых» гамет. Напомним, что они несут только один ген из каждой пары аллельных генов. Случайное слияние при оплодотворении разных видов гамет приводит к появлению комбинаций генов у гибридов второго поколения (F2) и, следовательно, расщеплению признаков.

Поскольку гомологичные хромосомы в анафазе первого деления мейоза расходятся и попадают в разные клетки, то и аллельные гены оказываются в разных гаметах, т.е. гаметы действительно «чистые», так как не содержат парных аллелей (схема ниже). Вероятность встреч при оплодотворении мужских и женских половых клеток с доминантными и рецессивными аллелями равная. Поэтому случайный характер соединения гамет при оплодотворении в результате оказывается закономерным.

Анализирующее скрещивание.

По фенотипу особи далеко не всегда можно определить её генотип. У самоопыляющихся растений генотип можно определить в следующем поколении. Для перекрестно размножающихся видов используют так называемое анализирующее скрещивание. При анализирующем скрещивании особь, генотип которой следует определить, скрещивают с особями, гетерозиготными по рецессивному гену, т.е. имеющими генотип аа.

Рассмотрим анализирующее скрещивание на примере. Пусть особи с генотипами АА и Аа имеют одинаковый фенотип. Тогда при скрещивании с особью, рецессивной по определяемому признаку и имеющей генотип аа, получаются следующие результаты:

| 1) | Р | АА × аа |

|

| Гаметы | А а |

|

| F1 | Аа | Единообразие |

| 2) | Р | Аа × аа |

|

| Гаметы | А;а а |

|

| F1 | 1Аа : 1аа | Расщепление 1 : 1 |

Из этих примеров видно, что (1) особи, гомозиготные по доминантному гену, расщепления в F1 не дают, а (2) гетерозиготные особи при скрещивании с гомозиготной особью дают расщепление уже в F1.

Неполное доминирование.

Далеко не всегда гетерозиготные организмы по фенотипу точно соответствуют родителю, гомозиготному по доминантному гену. Часто гетерозиготные потомки имеют промежуточный фенотип, в таких случаях говорят о неполном доминировании. Например (схема ниже), при скрещивании материнского растения ночная красавица с белыми цветками (аа) с отцовским растением, у которого красные цветки (АА), все гибриды F1 имеют розовые цветки (Аа). При скрещивании гибридов с розовой окраской цветков между собой в F2 происходит расщепление в отношении 1 (красный) : 2 (розовый) : 1 (белый).

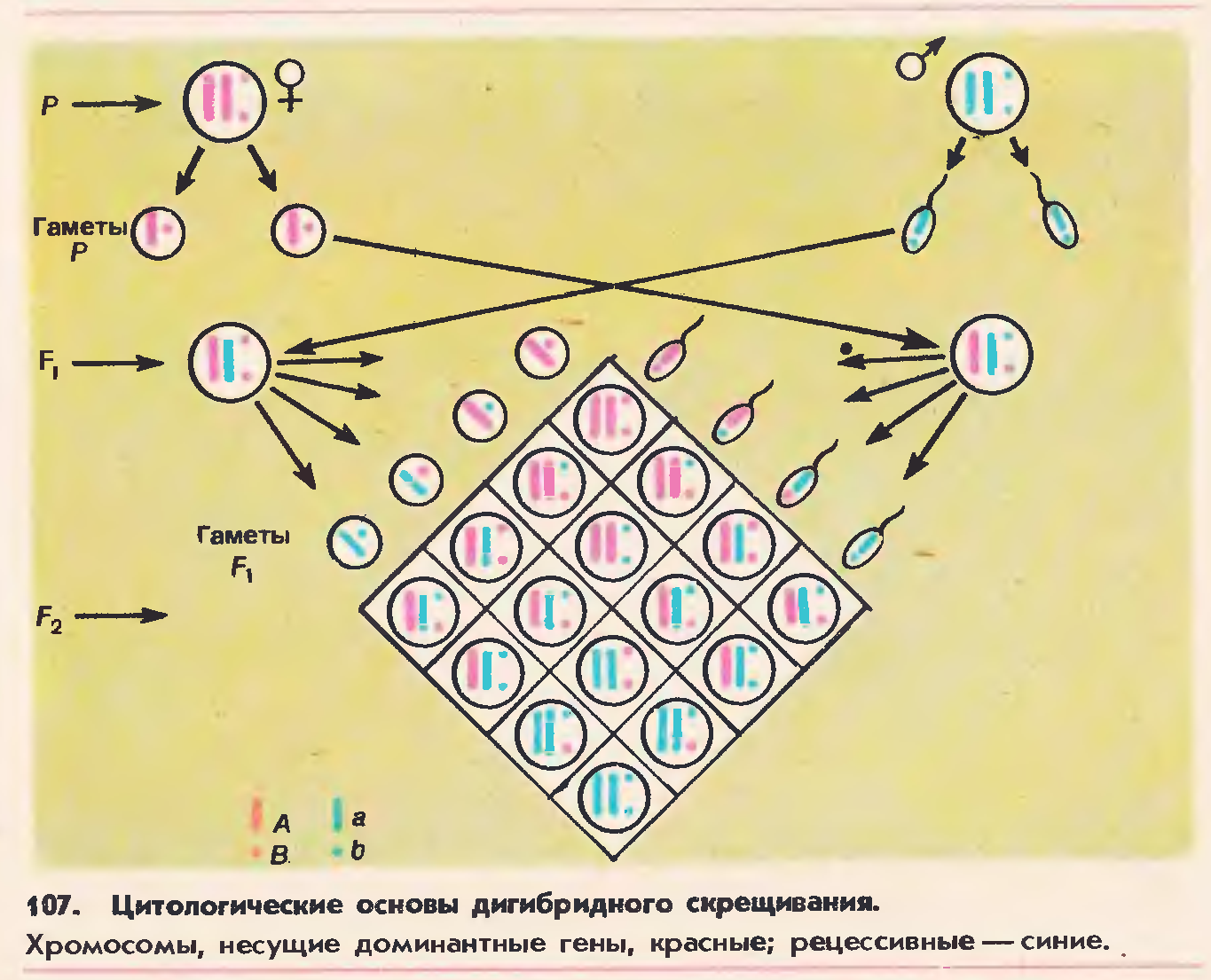

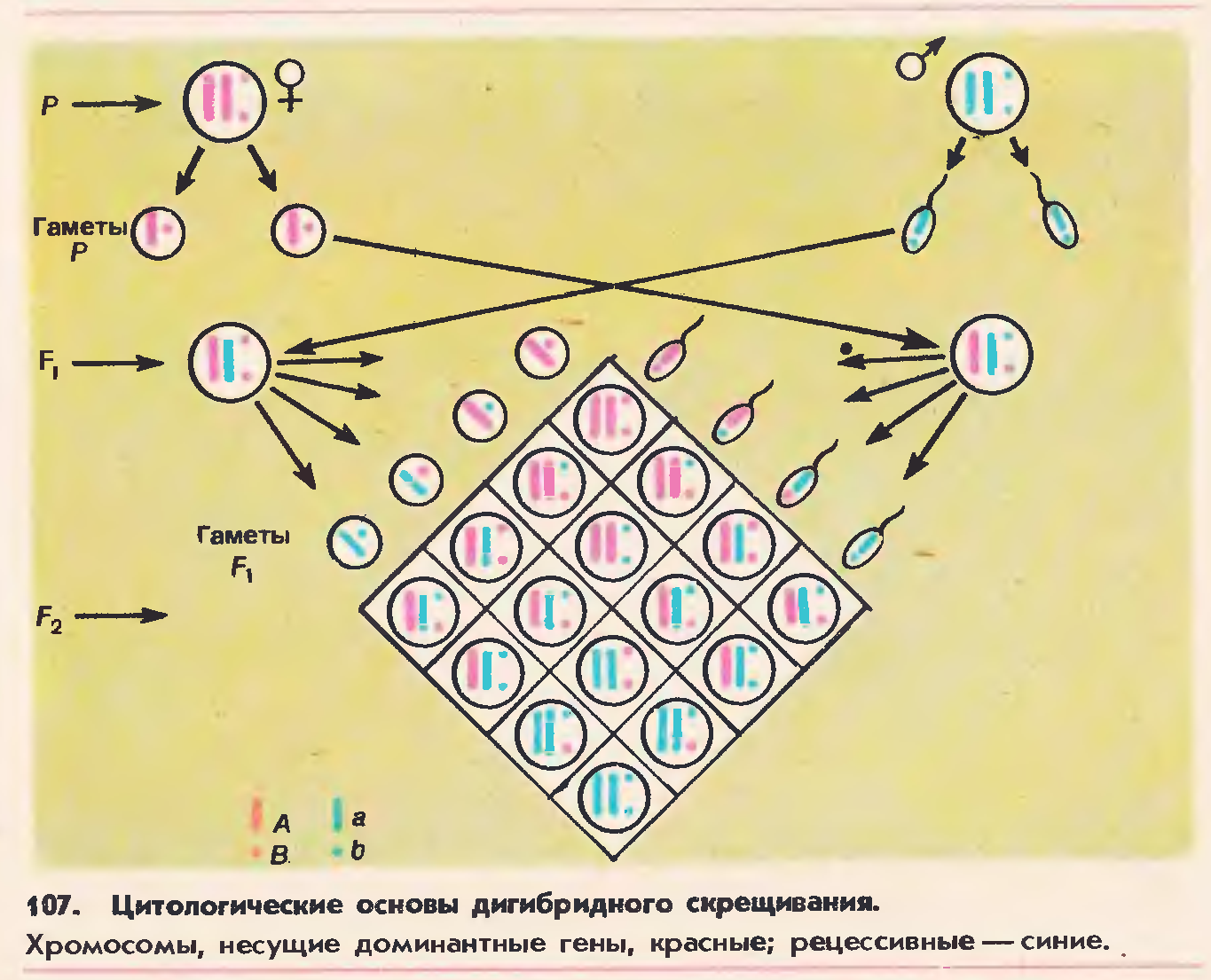

ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. ТРЕТИЙ ЗАКОН МЕНДЕЛЯ - НЕЗАВИСИМОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ.

После выявления закономерностей наследования одной пары альтернативных признаков (при моногибридном скрещивании) Г.Мендель приступил к скрещиванию форм, различающихся по двум парам признаков, т.е. к дигибридному скрещиванию, для которого использовал семена гороха, различающиеся по форме и окраске семян. Он скрещивал между собой гомозиготные (чистосортные) растения с гладкими желтыми семенами и чистосортные растения с морщинистыми зелёными семенами. У всех гибридов первого поколения семена были гладкими и желтыми, следовательно, проявилось правило единообразия гибридов первого поколения.

Затем Г.Мендель провел скрещивание особей первого поколения, гетерозиготных по двум парам альтернативных признаков – по форме и окраске семян. В результате такого скрещивания во втором поколении гибридов (F2) было обнаружено расщепление. Проанализировав характер расщепления, Мендель сделал вывод, что при скрещивании особей, гетерозиготных по двум признакам, т.е. дигетерозиготных гибридов первого поколения, в F2 проявляется расщепление в отношении 9 : 3 : 3 : 1. Девять частей приходится на гладкие желтые семена, три части – желтые морщинистые, три – зеленые гладкие и одна – зеленые морщинистые. Г.Мендель обратил внимание на то, что в F2 появились признаки не только исходных форм, но и новые комбинации: желтые морщинистые и зеленые гладкие.

Мендель сделал вывод, что форма семян наследуется независимо от окраски семян. Объяснение этого заключается в том, что каждая пара аллельных генов распределяется у гибридов независимо друг от друга, т.е. аллели из разных пар хромосом могут комбинироваться в любых сочетаниях.

В нашем примере у дигетерозиготной особи (АаBb) при формировании гамет аллель А может оказаться в одной гамете как с аллелем B, так и с аллелем b. Точно такой же аллель а может попасть в одну гамету либо с аллелем B, либо с аллелем b.

Таким образом, у гетерозиготной особи могут образоваться четыре возможные комбинации генов в гаметах: АB, Аb, аB, аb. Вероятность образования всех сочетаний гамет равна (т.е. по 25%). Естественно, что при скрещивании этих гетерозиготных особей любая из четырех типов гамет одной родительской особи может быть оплодотворена любой из четырех типов гамет, образованных другой родительской особью, т.е. возможно 16 комбинаций.

Используя решетку Пеннета (она названа по имени ученого, предложившего удобную форму записи, позволяющую учесть все категории зигот потомков по гаметам родительских форм), рассмотрим все возможные сочетания гамет при образовании генотипов гибридов второго поколения (F2).

При подсчете фенотипов, записанных в решетке Пеннета, оказывается, что у гибридов F2 произошло расщепление по фенотипу в отношении 9 : 3 : 3 : 1. Если подсчитать полученные особи по каждому признаку (отдельно по окраске и отдельно по форме), то результат окажется 12+4, т.е. такой же, как при моногибридном скрещивании – в отношении 3 : 1.

Итогом проведенной Г.Менделем работы стал закон независимого комбинирования признаков (независимого наследования): при дигибридном скрещивании расщепление по каждой паре признаков у гибридов второго поколения идет независимо от других пар признаков и равно 3 : 1, как при моногибридном скрещивании.

Полигибридное скрещивание.

В практике количество пар генов, по которым могут быть гетерозиготны скрещивающиеся организмы, чеще всего бывает более двух. В этом случае скрещивание называют полигибридным. Полигибридное скрещивание подчиняется тем же закономерностям, что и моногибридное, и дигибридное. При полигибридном скрещивании разнообразие ожидаемых комбинаций и генотипов, и фенотипов у гибридов второго поколения заметно возрастает. Например, при тригибридном скрещивании гетерозиготы образуют по 8 типов гамет, дающих 64 комбинации. В более общей форме расщепление по фенотипу происходит по формуле 3n, где n - число пар признаков, взятых для скрещивания.

В XX веке генетики установили, что закон независимого комбинирования признаков справедлив только для тех случаев, когда гены, отвечающие за развитие непарных признаков (например, окраска и форма семян у гороха), находятся в разных негомологичных хромосомах.

XX веке генетики установили, что закон независимого комбинирования признаков справедлив только для тех случаев, когда гены, отвечающие за развитие непарных признаков (например, окраска и форма семян у гороха), находятся в разных негомологичных хромосомах.

5

Красные подавляют синие.

Красные подавляют синие.

XX веке генетики установили, что закон независимого комбинирования признаков справедлив только для тех случаев, когда гены, отвечающие за развитие непарных признаков (например, окраска и форма семян у гороха), находятся в разных негомологичных хромосомах.

XX веке генетики установили, что закон независимого комбинирования признаков справедлив только для тех случаев, когда гены, отвечающие за развитие непарных признаков (например, окраска и форма семян у гороха), находятся в разных негомологичных хромосомах.