ТЕМА 9

Происхождение жизни

Вид занятия: лекция (90 минут).

План занятия:

1. Приветствие и контроль посещаемости

2. Ознакомление с теоретической частью.

Теории происхождения жизни Доказательства эволюции Антропогенез Геологическая эволюция

3. Постановка задач на следующее занятие и задание на дом.

Ход занятия

Теории происхождения жизни Теория креационизма (лат. creatio - творение)

С самого раннего момента своего появления человечество наделяло природу особыми свойствами: существовал тотемизм - поклонение какому-либо животному или растению как своему мифическому защитнику. С течением времени появились монотеистические религии, в которых утверждалось, что настоящий мир создан творцом в результате акта сверхъестественного творения.

За всю историю существования человечества сторонниками этой теории не было приведено ни одного подтверждающего доказательства. Справедливо отметить, что и опровергнуть эту теорию невозможно. Основополагающим моментом здесь являются не факты, а вера.

Теория стационарного состояния

Согласно данной теории, жизнь никто и ничто не создал(о) - жизнь, как и Вселенная, существует вечно, не имея точки начала и конца. Отдельные тела в этой системе - галактики, звезды, небесные тела и живые организмы - рождаются и умирают.

Теория панспермии (греч. pan — всё и sperma — семя)

После формирования и остывания нашей планеты на ее поверхности сложились условия благоприятные для развития жизни. Теория панспермии гласит о том, что жизнь на нашу планету была занесена извне, из космоса с падением метеороида или астероида. На Землю попали зачатки живого - споры бактерий, вирусы.

Теория самозарождения

Сторонники этой теории считали (или считают, если такие еще остались)), что жизнь способна самозарождаться из неживого. Еще Аристотель считал, что личинки, из которых появляются мухи, самозарождаются в гниющем мясе. Эти представления были довольно долго распространены и популярны.

Особое внимание обратим на витализм (лат. vitalis — жизненный) - учение о существовании нематериальной сверхъестественной жизненной силы, управляющей жизненными явлениями. Витализм и теория самозарождения тесно взаимосвязаны.

Особенно активно эти идеи обсуждались в конце XVI века, когда апогея достигла легенда о гомункулусе. Свой рецепт "приготовления" гомункулуса Парацельс описывает так: "Возьмите сперму и заставьте ее гнить 7 суток в запечатанной тыкве, а затем в течение 40 недель в лошадином желудке, ежедневно добавляя кровь. В результате произойдет живой ребенок, как дитя, родившееся от женщины".

Кажется что-то таинственное и магическое скрыто за этими древними строками, однако это всего лишь остроумная шутка, на которую попались многие, даже из числа наших современников. Первым аргументированно попытался опровергнуть теорию самозарождения жизни Франческо Реди в 1668 году.

Опыт Франческо Реди состоял в доказательстве того факта, что в плотно закрытых банках, куда не могут попасть мухи, не развиваются и черви - их личинки. В таких банках мясо гниет, но не "производит" червей. Ранее Уильям Гарвей, английский медик, постулировал: "Все живое происходит из яйца".

Казалось бы, теория самозарождения опровергнута - точка. Но хитрые виталисты обвинили Франческо Реди в том, что закрыв банки тканью, он предотвратил доступ в них жизненной силе, и, естественно, жизнь в них не зародилась. Так что теория самозарождения пошатнулась, не более, но выстояла этот удар.

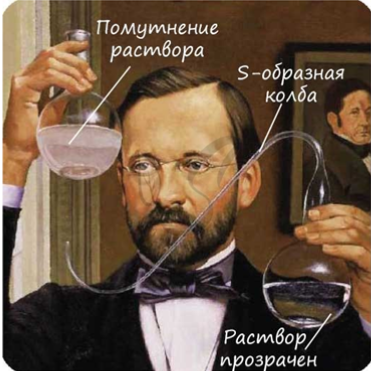

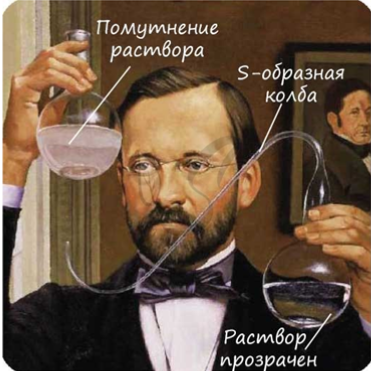

Лишь спустя почти 200 лет - в 1862 году - Луи Пастер нанес сокрушительный удар по виталистам, окончательно развенчав теорию самозарождения. Пастер кипятил в S-образной колбе молоко, в котором находились микроорганизмы. После кипячения колбы оставляли на открытом воздухе. За счет S-образной колбы бактерии оседали на стенках, не достигали молока: процессы брожения и гниения не начинались.

Это был сокрушительный удар по виталистам! Они не могли обвинить Пастера, как Франческо Реди, в том, что жизненная сила не проникает в колбу, так как просвет S-образной колбы сообщался с внешней средой. Таким образом, Луи Пастер доказал, что зарождение микроорганизмов в гниющих бульонах не является самозарождением жизни, а возникает только при непосредственном сообщении бульона с воздухом.

В честь Луи Пастера процесс тепловой обработки пищевых продуктов называется пастеризацией. Она представляет собой нагревание жидких продуктов до 60-70 °C в течение 60 минут, в результате чего болезнетворные микроорганизмы погибают. Это позволяет сохранить продукты свежими на долгое время.

Гипотеза А.И. Опарина абиогенного происхождения жизни

Одним из первых в 1924 году научно пытался обосновать появление жизни на земле советский ученый Опарин, а через 5 лет в - 1929 году - Дж. Холдейн. Согласно теории Опарина, жизнь представляет собой закономерный этап эволюции химических соединений - молекулярных преобразований, их полимеризации, возникновение более сложных по строению веществ. Процессы возникновения жизни по Опарину делятся на 3 этапа:

Возникновение органических веществ из неорганических. Образование первичного бульона

Усложнение строения веществ (появление белков, нуклеиновых кислот). Формирование коацерватов - капель с большой концентрацией коллоида

Возникновение самовоспроизводящихся организмов, появление в них матричного синтеза на основе РНК, затем и ДНК

В результате таких преобразований из первичного бульона возникли первые прокариотические клетки.

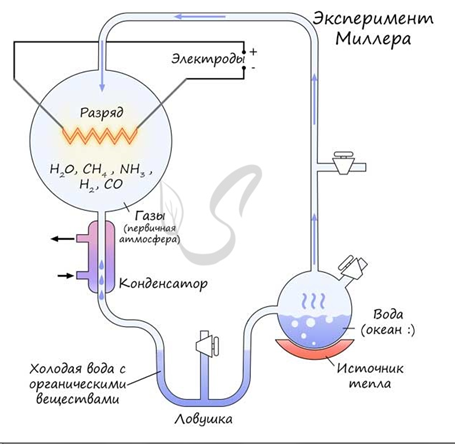

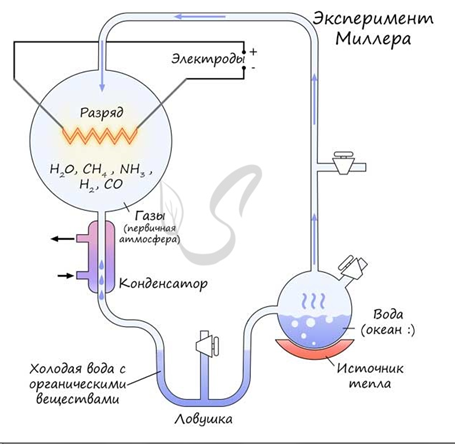

Теорию Опарина и Холдейна подверглась проверке на практике. Первые эксперименты провел С. Миллер, пытавшийся синтезировать органические вещества из неорганических. Миллер использовал колбу, в которой непрерывно циркулировали метан, аммиак, водород и угарный газ (CO) - когда-то составлявшие атмосферу Земли (кислород в ее составе отсутствовал).

По итогам эксперимента в системе появились аминокислоты, сахара, жиры и даже предшественники нуклеиновых кислот.

С точки зрения вероятности возникновение жизни весьма маловероятно, однако учитывая очень долгое время (1 млрд. лет от появления Земли) вероятность такого события значительно возрастает.

Доказательства эволюции

Пути эволюции

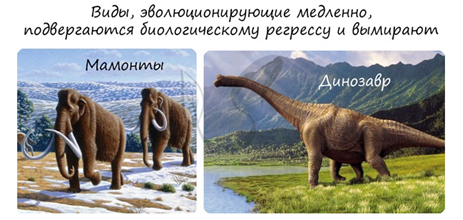

В своих работах советский ученый Северцов А.Н. выделил понятия биологического прогресса и регресса.

Биологический прогресс подразумевает победу вида в борьбе за существование. Биологический прогресс характеризуется следующими признаками:

Численность вида увеличивается

Ареал расширяется

Смертность особей уменьшается

Рождаемость увеличивается

Происходит процветание вида

Основными направлениями биологического прогресса являются:

Ароморфоз (греч. airomorphosis — поднимаю форму)

Ароморфоз представляет собой прогрессивное эволюционное преобразование, повышающее уровень организации организмов. В результате ароморфоза становится возможным освоение новых, ранее недоступных для жизни, территорий. К примеру, теплокровность птиц позволила им заселить места с холодным климатом.

Идиоадаптация (греч. ídios — свой, своеобразный, особый)

Идиоадаптация подразумевает незначительные, частные изменения в строении и функциях организма, которые помогают приспособиться к условиям среды обитания. Идиоадаптации существенно не повышают уровень организации.

Общая дегенерация (лат. degenero - вырождаться, перерождаться)

Общей дегенерацией называют упрощение организации, которое заключается в утрате отдельных органов и систем органов. У многих этот пункт вызывает внутреннее противоречие: как общая дегенерация может относиться к биологическому прогрессу?

На самом деле, если орган или система органов не нужна организму в его условиях обитания - то зачем она? Эта система может исчезнуть и освободить место для других, более полезных в данных условиях, органов.

У многих паразитов отсутствуют различные органы, к примеру, у ленточных червей нет пищеварительной системы. А зачем она им, когда пища в кишке, где они обитают, уже переварена и расщеплена организмом хозяина?

Биологический регресс характеризуется признаками, противоположными биологическому прогрессу:

Численность вида уменьшается

Ареал сужается

Смертность особей возрастает

Рождаемость уменьшается

Происходит вымирание вида

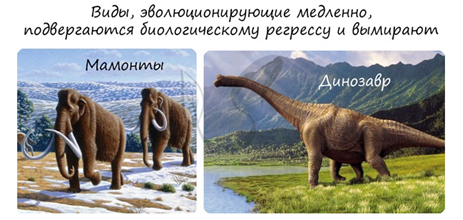

Главная причина биологического регресса в том, что скорость эволюции вида отстает от скорости изменения внешней среды, эволюции других видов: это несоответствие снижает приспособленность организмов. Часто деятельность человека молниеносно меняет окружающую среду: далеко не все виды могут приспособиться к этому, происходит вымирание.

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции

Изучение строения органов и их эволюционных изменений у различных групп организмов является основой выявления сравнительно-анатомических доказательств эволюции. Яркими примерами анатомических доказательств эволюции являются гомологичные и аналогичные органы.

Гомологичные органы (гомология, от греч. homo(s) — равный, одинаковый)

Такие органы развиваются из одних и тех же зародышевых листков, имеют общий план строения, но выполняют разные функции. Это связано с тем, что животные освоили разные среды обитания, из-за чего происходит дивергенция (лат. divergo - отклоняюсь) - расхождение признаков у первоначально близких животных в ходе эволюции.

Гомологичны между собой скелеты конечностей различных классов позвоночных: рука - ласт - крыло птицы, колючки кактуса - усики гороха - листья растений.

Аналогичные органы (греч. análogos — соответственный)

Аналогичные органы развиваются из разных зародышевых листков, имеют различное строение, но выполняют схожие функции. Такое сходство возникает в результате приспособления к одним и тем же условиям среды, из-за чего происходит конвергенция (лат. convergo - сближаю) - схождение признаков у неблизкородственных видов в ходе эволюции.

Аналогичными органами являются крыло птицы - крыло бабочки, глаз человека - глаз кальмара, усики винограда - усики гороха, жабры рака - жабры рыбы.

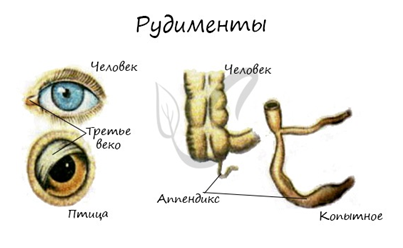

В строении нынешних животных можно найти признаки древних предковых форм, которые также свидетельствуют об эволюции. Сейчас мы обсудим рудименты и атавизмы.

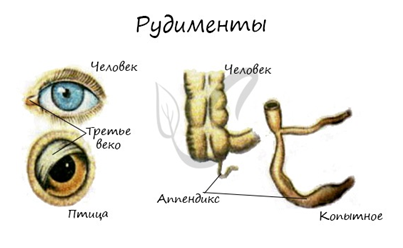

Рудименты (лат. rudimentum — зачаток) - органы, которые в ходе эволюции утратили свое функциональное значение. Они сохраняются в течение всей жизни и в норме обнаруживаются у человека и животных.

У человека к рудиментарным органам относятся: зубы мудрости, копчик, ушные мышцы, аппендикс (червеобразный отросток), третье веко (эпикантус).

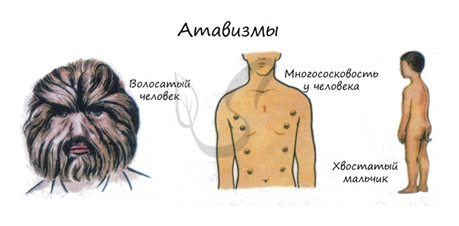

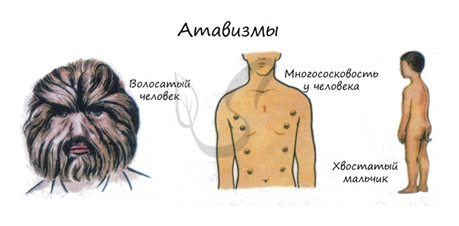

Атавизмы (лат. atavus — отдалённый предок) - случаи проявления у отдельных особей признаков дальних предков. Атавизмы сугубо индивидуальны и не являются нормой. Они также являются доказательством эволюции.

У человека атавизмами могут являться хвост, волосатое тело, добавочные молочные железы, незаращение межпредсердной перегородки

Переходные формы

Переходные формы свидетельствуют о филогенетической преемственности, соединяя в своем строении черты высших и низших классов. Они - наглядное, живое доказательство эволюции.

Такими формами являются, к примеру, утконос и ехидна из класса млекопитающих. При многих признаках млекопитающих, они откладывают яйца, тем самым подтверждают родство млекопитающих с пресмыкающимися.

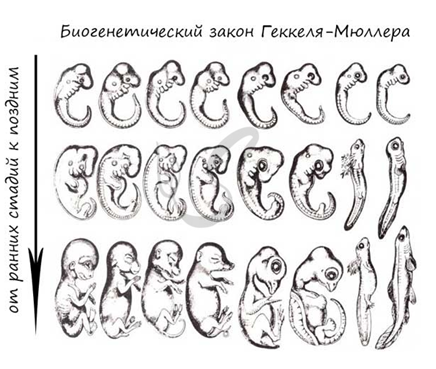

Эмбриологические доказательства

Эмбриология (греч. embryon - зародыш) - раздел биологии, изучающий строение эмбрионов. Только вдумайтесь: на этапе эмбриона, через который мы с вами успешно прошли, у нас можно было найти закладку жаберных дуг, которые существуют непродолжительное время, после чего исчезают.

А у рыб, например, жаберные дуги не исчезают - из них развиваются жабры.

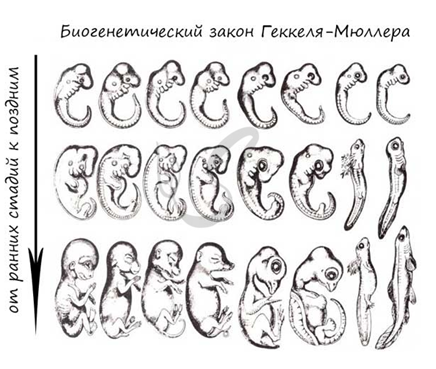

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель во второй половине XIX века сформулировали биогенетический закон, гласящий, что онтогенез (индивидуальное развитие) каждой особи есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития вида).

Биогенетический закон Мюллера-Геккеля объясняет повторение этапов (на стадии зародыша), которые были свойственны нашим далеким предкам. Таким образом, мы проходим их этапы, но, не останавливаясь на них, двигаемся дальше к более совершенным этапам.

У головастиков лягушек развивается плавник, есть жабры - это наглядное повторение признаков, которые характерны для их предков - рыб.

Карл Бэр сформулировал закон зародышевого сходства, который гласит, что на ранних стадиях развития зародыши позвоночных животных настолько похожи друг на друга, что практически неразличимы между собой. Это также указывает и подтверждает единство происхождения животного мира.

Палеонтологические доказательства эволюции

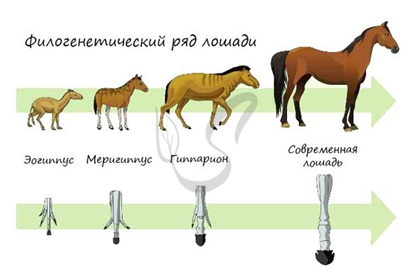

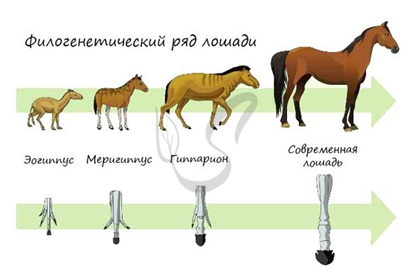

Палеонтология (греч. palaios – древний) изучает ископаемые останки вымерших животных, их сходства и различия с ныне живущими видами. Сопоставляя друг с другом ископаемые останки разных геологических эпох, можно увидеть как происходила эволюция различных видов животных и растений.

В результате таких исследований иногда удается открыть переходные формы, а иногда - целые филогенетические ряды, то есть совокупность последовательно сменяющих друг друга форм одного вида. Так, к примеру, был открыт филогенетический ряд лошади.

Антропогенез

Эволюционный путь человека

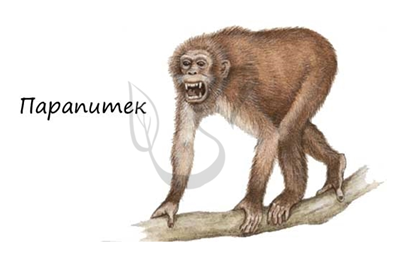

Парапитек (греч. para - возле, мимо, вне и πίθηκος - обезьяна)

Парапитеки - род древнейших вымерших обезьян, которые жили 35 млн. лет назад. Предположительно, парапитек - начальная стадия эволюции человекообразных обезьян и человека.

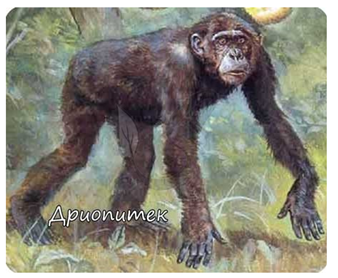

Дриопитек (греч. δρυός — дерево и πίθηκος — обезьяна)

Дриопитеки - род вымерших человекообразных обезьян, которые жили 9-12 млн. лет назад. Вероятнее всего, к дриопитекам относится общий предок человека, гориллы и шимпанзе.

Дриопитеки обитали на деревьях, их пищевой рацион составляли ягоды и фрукты. Вели стадный образ жизни.

Рамапитеки (от rama — гл. герой индийского эпоса)

От дриопитеков произошли рамапитеки, жившие 8-12 млн. лет назад. Они находятся в промежуточном положении между человекообразными обезьянами и человеком. Сделать вывод о том, возникло ли у них прямохождение, не представляется возможным. Вероятнее всего, некоторую часть жизни они проводили стоя на двух ногах.

Обитали рамапитеки в редких лесах, значительную часть жизни проводили на деревьях.

Австралопитеки

Жили 2-8 млн. лет назад. Родина - Юго-Восточная Африка. По анатомическому строению были близки к человеку, обладали прямохождением. Объем их головного мозга составлял около 600 см3.

Использовали примитивные естественные предметы в качестве орудий труда: камни, палки, кости для охоты, собирательства. Отдельные представители австралопитеков дали начало роду Homo - человек.

Человек умелый - Homo habilis

Человек умелый существовал 2-3 млн. лет назад. Родина - Южная и Восточная Африка. Объем мозга составлял около 500-800 см3. Отсутствует совершенное противопоставление большого пальца руки остальным (противопоставление большого пальца руки характерно для человека).

Человек умелый пользовался более сложными орудиями труда, возможно, использовал огонь. Во время охоты на диких животных объединялись, благодаря чему охота проходила успешнее.

Человек прямоходящий - Homo erectus (древнейший человек, архантроп)

Древнейшие люди существовали 2 млн. лет назад, расцвет их деятельности пришелся на промежуток времени 600-400 тыс. лет назад. Использовали огонь и более современные орудия труда. Жили в пещерах, одевались в шкуры животных.

Наиболее известны среди архантропов: питекантроп - останки найдены на острове Ява в современной Индонезии, и синантроп - "пекинский человек" - останки найдены в Китае. Объем мозга питекантропа - 800-1400 см3, 700-1200 см3.

Древние люди - палеоантропы, неандертальцы

Неандертальцы жили 600-40 тыс. лет назад. Их Родина - Европа, Африка, Азия. Жили группами в пещерах. Как средство общения возможно использовали примитивную речь типа лепета. Объем мозга составлял 1400 см3.

Использовали огонь и каменные орудия труда. Неандертальцы первыми по-особенному стали относиться к смерти и мертвецам: они хоронили умерших на некотором отдалении от их своих стоянок, о чем свидетельствуют обнаруженные погребальные захоронения.

Новые (современные) люди - кроманьонцы

Появились 40-30 тыс. лет назад. Родина - Европа, Азия, Америка. Внешний облик и физическое развитие почти ничем не отличались от таковых у современного человека. Объем мозга 1600 см3.

Кроманьонцы и неандертальцы существовали бок о бок десятки тысяч лет, и это было отнюдь не мирное сосуществование. Между ними шла, как бы мы сейчас сказали, война, которую в итоге выиграли кроманьонцы.

Кроманьонцы использовали более современные орудия труда, носили одежду, делали рисунки на стенах пещер - занимались живописью. В систематике кроманьонцев относят к подвиду человек разумный Homo sapiens.

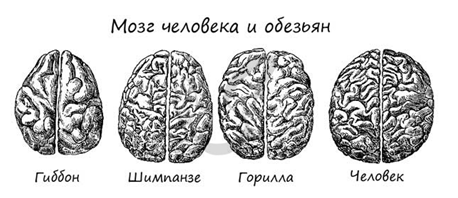

Отличия человека от человекообразных обезьян

Мы только что изучили эволюционный путь, благодаря которому появился человек. Нельзя не отметить, что на данный момент времени перед теорией эволюции стоит гораздо больше вопросов без ответа, чем тех, на которые ответ уже получен.

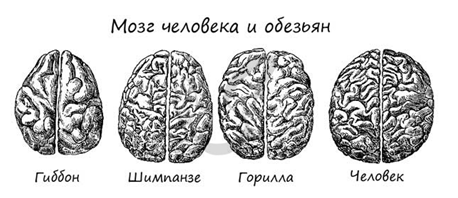

Вы убедились, что человек вовсе не произошел от современных обезьян - у нас с ними общий предок, и не более. Наши эволюционные пути рано разделились, и сейчас я приведу вам несколько отличий человека от человекообразных обезьян:

Отчетливо выражен подбородочный выступ, что необходимо для развития речи

S-образная форма позвоночника, низкий расширенный таз

Сводчатая стопа с приведенным большим пальцем

Округленный высокий череп, надбровные дуги не выражены

Мозговой отдел черепа преобладает над лицевым отделом

Площадь мозга в 3,5 раза больше, чем у обезьян

Основные движущие факторы антропогенеза

Каким же образом человек достиг такого высокого уровня развития, который позволяет выделить его из всех животных? Наше мышление и речь позволили эффективно сохранять, передавать и накапливать опыт следующим поколениям.

Мы можем вообразить, создать в своем сознании кристальные озера, бескрайние степи, непроходимые леса - поразительно, но ведь достаточно только одной мысли об этом! Другие животные могут мыслить только теми предметами, которые их окружают, и не в состоянии обобщить понятия: обезьяна никогда не осознает, что вода в бидоне и озере одинакова (опыт Павлова И.П.)

С точки зрения биологии, безусловно, эволюция человека подчиняется тем же законам, что и всего животного мира. Мы появились в результате борьбы за существование, наследственной изменчивости и естественного отбора. Это мнение высказал Чарльз Дарвин в книге "Происхождение человека и половой отбор", опубликованной в 1871 году.

"Человек - общественное животное", как говорил Аристотель. Социальные (лат. societas — общество) факторы эволюции человека сыграли важную роль в ходе антропогенеза. Труд, мышление, сознание и речь сделали невероятное - человек научился изготавливать орудия труда и применять одно орудие для изготовления другого (чего не могут животные). Труд способствовал развитию речи - появлению второй сигнальной системы.

Развитие речи уменьшило долю влияния биологических факторов, при этом влияние социальных факторов возросло. Общественный труд способствовал усложнению орудий труда, в результате которого развивалась рука.

Вслед за развитием руки происходило развитие центра речи, который анатомически находится в лобной доле коры больших полушарий, где расположена моторная зона (контроль произвольных движений организма, в том числе и движений руки).

Такая сложная цепь событий, случайностей и невероятных совпадений привела к появлению человека - высшей ступени эволюции.

Геологическая эволюция

На настоящий момент установлено, что жизнь на Земле возникла около 3-3,5 млрд. лет назад. За это время на планете произошли существенные изменения: менялся климат, двигались материки, активно шли горообразовательные процессы. Вода то затапливала гигантские пространства на миллионы лет, то отступала под натиском испепеляющего солнца и жары.

Об этих процессах мы можем только догадываться, изучая осадочные породы, которые за это время пластами накладывались друг на друга. Химический анализ позволяет определить их возраст, а также сделать вывод о климате того периода. В определение возраста окаменелостей помогает радиоуглеродный анализ.

Архейская эра (от греч. archē - начало)

Наиболее ранняя эра Земли, начавшаяся около 3-3,5 млрд. лет назад и продлившаяся 900 млн. лет. Самые древние живые организмы были найдены в этот промежуток времени: они были гетеротрофами, заселявшими дно теплых морей. Кислород отсутствовал, был возможен только анаэробный тип дыхания.

В архейский период отмечалась активная вулканическая деятельность, происходили значительные колебание температуры. На поверхности Земли жизнь была невозможна из-за губительных УФ (ультрафиолетовых) лучей. Именно поэтому жизнь "спряталась" на дне океана, где не так выражены перепады температур и рассеивается УФ излучение.

В течение архея появились первые фотосинтезирующие организмы - сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Атмосфера начала постепенно обогащаться кислородом.

Как оказалось, это вещество - кислород - предопределит путь развития жизни на Земле: в дальнейшем возникнут миллионы видов, которые им дышат, и жить без него не смогут. В числе этих видов и мы с вами.

К концу архея животные разделились на про- и эукариотические организмы.

Протерозойская эра (от греч. proteros — первый из двух + zoe — жизнь)

Протерозойская эра продолжалась около 2000 млн. лет. Поверхность планеты напоминала ледяную пустыню, климат соответственно был холодный.

Дальнейшее развитие жизни продолжалось. В этой эре выделились царства растений, животных и грибов. Возникли первые многоклеточные организмы: кишечнополостные, губки, водоросли, предки трилобитов. Были распространены сине-зеленые водоросли - цианобактерии, которые выделяли кислород в ходе фотосинтеза.

В течение этой эры в атмосфере возросла концентрация кислорода и приблизилась к 1% - точки Пастера, критического для эволюции значения. Считается, что по достижении точки Пастера становится возможным кислородный тип дыхания и устойчивая жизнедеятельность аэробных организмов.

В течение протерозойской эры концентрация кислорода в атмосфере достигнет 10% - сформируется озоновый слой, служащий эффективной защитой для всего живого от губительного УФ-излучения. Благодаря озоновому слою появятся первые наземные экосистемы.

Палеозойская эра (греч. palaios - древний)

Продолжалась около 340 млн. лет. Эту эру подразделяют на 6 периодов, которые мы рассмотрим:

Кембрийский

Холодный климат меняется на умеренно влажный, а затем на теплый сухой. Тают оледенения суши, в результате чего огромные пространства заполняются водой.

Все растения и животные обитают в море, однако, на побережье появляются первые наземные грибы, лишайники. Животный мир активно развивается: на глубине в море появились трилобиты и мечехвосты, коралловые полипы, иглокожие.

Ордовикский

Большая часть суши подверглась сильнейшему затоплению, наземные животные почти не встречались. В толще океана обитали фораминиферы и радиолярии.

В теплых морях процветали кишечнополостные (в их числе и коралловые полипы), иглокожие, моллюски. Установлено, что в этом периоде жили первые представители типа хордовых - бесчелюстные.

Силурийский

Климат становится более сухим, суша поднимается - вода отступает, тем самым создаются условия для развития наземных видов. И действительно, силур отличается этими знаменательными событиями: растения и животные осваивают сушу.

В приливно-отливных зонах возникают первые наземные растения: риниофиты и псилофиты, еще имеющие очень много общего с водорослями. И, тем не менее, псилофиты - пионеры суши. У них появляются проводящие и механические ткани, которые водорослям были ни к чему.

Появились первые наземные животные: многоножки и паукообразные - скорее всего произошедшие от трилобитообразных, которые долгое время могли оставаться на отмелях после отлива. На образовавшейся суше они чувствовали себя просторно и вальяжно: хищники отсутствовали, конкуренция была небольшой. В таких условиях размножение происходило быстро.

Девонский

Это период господства рыб в морях. Возникают активно плавающие хрящевые рыбы, у которых имеются челюсти для захвата пищи. Появляются все известные на настоящее время систематические группы рыб.

Некоторые рыбы, обитающие в бедных кислородом (пересыхающих) водоемах, используя плавники, приобрели способность переползать из одного водоема в другой и дышать атмосферным воздухом. Так появляются двоякодышащие и кистеперые рыбы.

К концу девона на сушу выходят первые земноводные: ихтиостеги и стегоцефалы, произошедшие от кистеперых рыб. Возникают древовидные леса, состоящие из хвощей, плаунов и папоротников.

Каменноугольный (карбон, от англ. carbon — углерод)

В карбоне материки еще более опускаются, часть суши оказывается заболоченной. Поначалу теплый и влажный климат сменяется к концу периода холодным и сухим.

Бурно развиваются древовидные леса из папоротников, которые достигали в высоту 40 метров. Массовое отмирание папоротникообразных в этом периоде привело к образованию обширных залежей каменного угля, в честь которого период и получил свое название.

Размножение семенных растений, появившихся в карбоне, более не связано с наличием воды, благодаря чему они расселяются вглубь материков.

В морях все также распространены фораминиферы, радиолярии, кораллы и моллюски. Возникают первые насекомые: тараканы, стрекозы, жесткокрылые. Под конец периода появляются пресмыкающиеся, размножение которых не связано с наличием воды, что позволяет им заселить сухие, ранее незаселенные территории.

Пермский

В перми активируется вулканическая деятельность, происходит крупнейшее отступление моря, вследствие которого образуются большие пространства суши. Климат также меняется: он становится резко континентальным.

К таким серьезным изменениям не приспособлены многие виды животных и растений: полностью вымирают трилобиты, многие моллюски, крупные рыбы и насекомые, значительная часть амфибий, исчезают древовидные папоротники, хвощи и плауны.

В природе не бывает пустого места: приспособленные особи выживают, размножаются и занимают освобожденные другими видами ниши. Бурно развиваются пресмыкающиеся, появляются звероподобные ящеры, примерно в это же время возникают первые млекопитающие.

Чтобы легко запомнить периоды палеозойской эры, рекомендую взять на вооружение мнемоническое правило: "Каждый Отличный Студент Должен Курить Папиросы". Если вы обратите внимание на первые буквы этих слов, то поймете, что они совпадают с первыми буквами периодов палеозоя и расположены в нужном порядке.

Мезозойская эра (греч. mesos — средний + zoe — жизнь)

Мезозойская эра продлилась 186 млн. лет. Если бы мы сейчас перенеслись в то далекое время, то внешне заметили бы сходство мезозойского мира с нынешним, однако более детальное изучение показало бы нам, что его составляют совершенно иные растения и животные.

В мезозое выделяется три периода:

Триас

Климат становится более сухим, что приводит к пересыханию внутренних морей. Активно идут горообразовательные процессы, начавшиеся в перми. Начинается движение материков, образуются пустынные пространства.

В царстве растений господствуют голосеменные, размножение которых не зависит от воды. Среди голосеменных активно заселяют территории саговниковые, хвойные, гинкговые растения.

Большинство амфибий окончательно вымирает. В животном мире господствуют пресмыкающиеся, среди которых встречаются черепахи, ихтиозавры, птицетазовые и ящеротазовые динозавры, клювоголовые, крокодилы и чешуйчатые. Часть рептилий дает начало млекопитающим, близким к однопроходным животным.

Юрский

Климат становится более теплым и влажным, несколько увеличивается площадь морей. В глубине материков образовались многочисленные озера и болота.

В царстве растений господство остается за голосеменными растениями, наибольший расцвет среди которых переживают беннеттитовые, гнетовые, саговниковые.

В морях многочисленны головоногие моллюски. Самые разнообразные формы принимают морские пресмыкающиеся - ихтиозавры, плезиозавры. Эта эра принадлежит динозаврам. Рептилии господствуют в воде, на земле и в воздухе. К концу периода возникает первоптица - археоптерикс, давшая начала обширной группе птиц.

Меловой

Климат становится более холодным. Активируются горообразовательные процессы - именно в этом периоде образовались Анды, Альпы, Гималаи. Название периода связано с многочисленными отложениями мела, которые образовались за счет раковин фораминифер.

Появляются цветковые (покрытосеменные) растения, вероятно произошедшие от голосеменных растений в результате скачкообразного изменения (мутации) женских органов размножения. Появления цветка и плода - важнейшие ароморфозы этого периода. К концу периода вымерли многие голосеменные растения.

Крупные моллюски и рептилии вымирают, эра динозавров заканчивается. На первый план выходят млекопитающие, ароморфозы которых, теплокровность и живорождение, позволяют занять господствующее положение. Появляются сумчатые и плацентарные млекопитающие.

Кайнозойская эра (греч. kainos - новый + zoe - жизнь)

Отправной точкой кайнозойской эры служит образование Альп, в это же время возникли и другие высочайшие горные системы. Я искренне рад быть вашим современником, и сообщаю, что мы с вами живем в кайнозойскую эру, которая длится уже 67 млн. лет. За это время произошло несколько материковых оледенений, возникновение человека.

В кайнозое выделяют три периода:

Палеоген (греч. palaios - древний и genos - рождение, возраст)

В начале палеогена устанавливается теплый тропический и субтропический климат. Широко распространяются леса и редколесья. Большая часть животных представлена лесными обитателями.

Сумчатые и плацентарные млекопитающие эволюционируют параллельно. Возникают приматы, хищные и копытные животные, широкого разнообразия достигает мир птиц.

К концу палеогена климат становится континентальным, в Арктике и Антарктике появляются первые ледяные шапки. Леса преобразуются в саванны и заросли кустарников.

Неоген (греч. neo - новый)

Климат в неогене был влажным и теплым. Расселившиеся в палеоген кустарники сменяются саванной и степной растительностью, образуются полупустыни и пустыни.

По берегам рек и озер растут березы, можжевельник, сосны, ивы, тополя. Среди животных расцвет происходит у обитателей открытых пространств: гиппарионов (примитивных лошадей), быков, слонов, жирафов, антилоп. Среди разнообразного и многочисленного класса птиц нередко встречаются хищные гигантские бегающие птицы.

Для неогена характерно большое разнообразие среди приматов, и появление первых человекообразных обезьян - антропоидов.

Четвертичный (антропогеновый, от греч. anthropos - человек)

В ходе данного периода неоднократно происходили изменения климата. Поверхность Северного полушария оледеневала. Изменился и растительный мир - в Евразии распространилась таежная и тундровая растительность. Флора приобрела сегодняшний облик.

Среди животных были распространены бизоны, мамонты, носороги, пещерные медведи. Примерно 2 млн. лет назад появился человек умелый, начался процесс антропогенеза - становления человека, в результате которого возник вид Homo sapiens.

Активная деятельность человека: распашка земель, вырубка лесов, вытаптывание полей крупным рогатым скотом - привели к сужению ареала обитания многих видов животных, часть из которых вымерла.

Рекомендую мнемоническое правило, которое поможет запомнить периоды мезозойской и кайнозойской эры по первым буквам слов: "Ты, Юра, Мал - Подожди, Немного, А?"

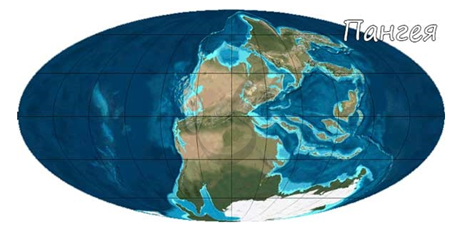

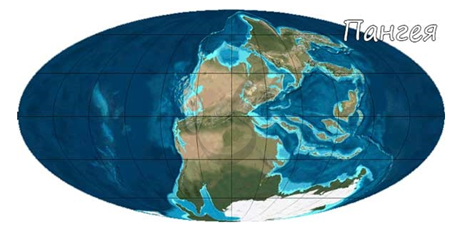

Пангея и удивительная Австралия

В конце палеозоя и начале мезозоя всю сушу представлял один единственный континент - Пангея (др.-греч. Πανγαῖα - всеземля). В юрском периоде Пангея разделилась на два континента: северный - Лавразия (позже разделилась на Евразию и Северную Америку), и южный - Гондвана (позже разделилась на Африку, Южную Америку, Индию, Австралию и Антарктиду.)

Особого внимания требует Австралия. Этот материк отделился раньше всех, вследствие чего флора и фауна на нем формировались изолированно от остальных континентов.

Именно по этой причине в Австралии можно обнаружить виды растений и животных, которые более нигде не встречаются: сумчатые животные (кенгуру, куница, коала), подземные орхидеи, банксии и многие другие удивительные виды.

Домашнее задание: