Тема: Понятие, содержание и принципы самоменеджмента.

Цель: сформировать представление о самоменеджменте, способах управления рабочим и свободным временем.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ

План-конспект занятия

1.Понятие, функции и принципы самоменеджмента

2. Методы управления временем

2.1. Система управления временем Б. Франклина

2.2. Матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра

1.Понятие, функции и принципы самоменеджмента

Самоменеджмент - организованное и целенаправленное применение разных методов, инструментов и техник, позволяющее оптимально и осмысленно расходовать различные ресурсы, главным образом время.

Это своего рода орудие самосовершенствования и самоуправления, способствующее личностному росту и достижению успеха.

Главные принципы самоменеджмента:

Постановка четких, возможных для реализации целей.

Разработка плана достижения в мыслях (финансовое благополучие, окружение, здоровье, прочие жизненно важные аспекты).

Использование на пути к успеху метода «больших скачков» — приступать к решению задачи необходимо как можно скорее.

Адекватная оценка собственных способностей и сил.

Сосредоточение на основных целях в жизни (с определением идей второго плана, не слишком важных).

Развитие навыков самоконтроля и самодисциплины.

Основная цель самоменеджмента - максимальное использование собственных возможностей, сознательное управление течением своей жизни (самоопределение) и преодоление внешних обстоятельств как на работе, так и в личной жизни.

Управленец/менеджер должен полностью расходовать свое время и потенциал, независимо от любых обстоятельств, которые могут послужить тому препятствием.

Главные преимущества самоменеджмента:

существенная экономия ресурсов, необходимых для решения различных вопросов;

разумная организация труда, которая хорошо влияет на экономические и другие результаты, если сравнивать их с обычными условиями;

защита от стресса, возможного из-за боязни что-то не успеть или сделать неправильно;

чувство радости и морального удовлетворения, возникающее после своевременно выполненного задания как у исполнителя, так и у руководителя;

Функции самоменеджмента

Целеполагание – ясное определение задач с представлением окончательного реального итога. Вам нужно четко осознавать, какой результат даст ваша деятельность.

Планирование, разработка пошагового плана действий, собственной дорожной карты, которая определяет путь к решению поставленных задач, поиск источников и ресурсов их реализации.

Принятие решений. Это выбор наиболее оптимального для себя варианта из нескольких возможных.

Планирование рабочего времени и четкое соблюдение заранее построенного графика, что помогает организовать личное пространство и оптимально расходовать трудовые ресурсы.

Постоянный контроль своей деятельности с подведением итогов на всех этапах деятельности.

Проработка каналов связи и эффективных коммуникаций.

2. Методы управления временем

2.1. Система управления временем Бенджамина Франклина

Система управления временем Бенджамина Франклина основана на базовых принципах классической системы управления временем, которые предусматривают, что любая глобальная задача, стоящая перед человеком, делится на подзадачи, а те в свою очередь — на еще более мелкие подзадачи.

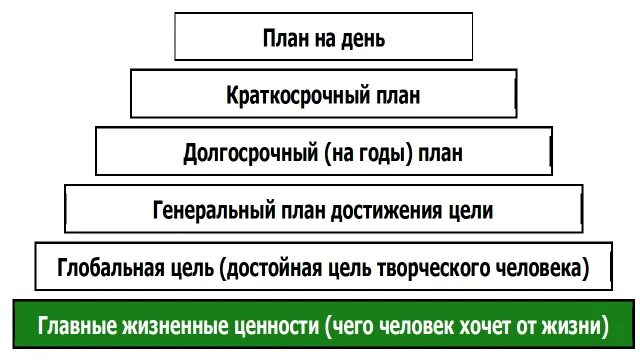

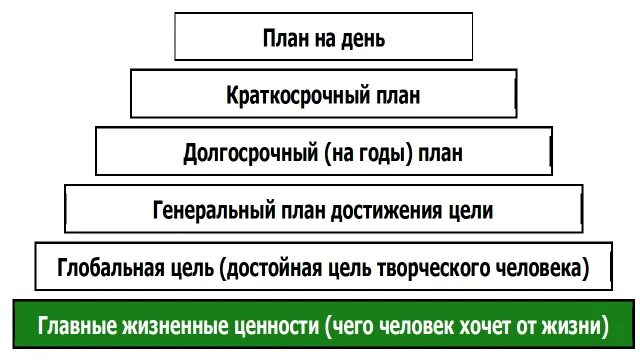

Визуально данный процесс можно представить в виде многоступенчатой пирамиды, а применение системы - как процесс поэтапного возведения этой

пирамиды.

На первом этапе человек определяет свои главные жизненные ценности, т.е. укладывается массивное основание пирамиды, служащее опорой для всех остальных этапов. Это может быть материальный достаток и уверенность в завтрашнем дне, благополучная семья, слава и высокий социальный статус, власть, познание, служение во имя человечества и др.

Список можно продолжать до бесконечности, тем более что у каждого человека существует некое множество жизненных ценностей. А этап их определения — наиболее важный в построении пирамиды, если здесь будет допущена ошибка, то впоследствии неизбежно постигнет разочарование.

Рисунок 1 – Система Б.Франклина

Итак, во-первых, необходимо обозначить список жизненных ценностей, не противоречащих друг другу.

Следующий этап (построение второго этажа пирамиды) – принятие решений о том, чего нужно добиться, т.е. ставится высокая глобальная цель.

Например, если кто-то считает, что для него наиболее важны известность, власть и высокий социальный статус, то может решить, что он хочет стать президентом.

Важно убедиться, что выбранная цель действительно отвечает всем жизненным ценностям из составленного на предыдущем этапе списка.

Третий этап - генеральный план достижения цели опирается на второй и определяет, что необходимо предпринять, чтобы достичь поставленной цели.

Например, для того чтобы стать президентом, надо сначала занять пост губернатора или мэра одного из крупных городов страны, иметь солидную партийную и финансовую поддержку, достойную репутацию, стать известным публике, блестящим оратором, благополучным женатым человеком, получить высшее образование и т.п.

Далее «четвертый этаж» пирамиды - построение промежуточного плана с указанием конкретных целей и сроков. Весьма важно зафиксировать, выполнению какого именно пункта генерального плана способствует достижение данной конкретной цели. Еще более важно обозначить конкретный срок - если человек говорит себе: «Когда-нибудь я обязательно куплю машину (напишу книгу, пойду учиться в университет)», он может тянуть годами и в результате так и не достичь цели, но если он назначает себе конкретный срок, то значительно увеличивает шансы добиться успеха.

Так, если планируется стать президентом и известно, что для этого нужно иметь высшее образование, можно включить в свой пятилетний план пункт следующего содержания: «До конца 2030 г. окончить с отличием университет по направлению “Менеджмент”».

Это, во-первых, даст престижное высшее образование и, во-вторых, поможет завести знакомства с важными людьми.

Итак, следует составить план на ближайшие пять лет, задавшись вопросом: «Что я могу сделать в эти годы для достижения намеченных в генеральном плане целей?»

В плане важно указать конкретные цели и конкретные сроки с точностью до нескольких месяцев, а также отметить, какому пункту генерального плана отвечает достижение цели.

На пятом этапе составляется краткосрочный (от нескольких недель до нескольких месяцев) план. Опираясь на предыдущий этап, человек спрашивает себя: «Что я могу сделать в ближайшие недели или месяцы, чтобы достичь цели?» Таким образом, пункты долгосрочного плана разбиваются на более конкретные задачи.

Например, если в долгосрочном плане стоит пункт «окончить университет», то в краткосрочный план войдут такие пункты, как «подать документы в университет», «пройти подготовительные курсы» и т.п.

Следует составить план на срок от 2-3 недель до 2-3месяцев и, как на предыдущем этапе, указать реальные сроки с точностью до нескольких дней.

Завершающий «шестой этаж пирамиды» подразумевает планирование на конкретный день. Составляется он на основе краткосрочного плана - малые задачи решаются целиком за один день.

Например, задача «подать документы в университет» разбивается на такие подзадачи: «выяснить, какие документы и кому надо подать», «оформить необходимые документы», «предоставить документы» и «убедиться, что документы оформлены верно и приняты», каждую из которых можно назначить на какой-то определенный день.

Обычно такой план не просто составляется единовременно, а комплектуется из списка различных дел, которые были назначены на этот день в течение нескольких предыдущих недель. Составляя план на день, желательно указать время выполнения каждой задачи.

Выше перечисленные планы не являются чем-то постоянным, их рекомендуется регулярно просматривать и корректировать.

Например, план на день - в течение дня; краткосрочные планы - с периодичностью в 1-2 недели; долгосрочные - не реже одного раза в 4-6 месяцев; генеральный план и глобальная цель - 1 раз в год).

Предполагается, что в течение дня человек должен выделять время в порядке приоритетов — заняться первоочередными задачами, когда они будут решены, — перейти к второстепенным и, только если останется время, возможно, заняться делами малозначительными.

Например, обязательно закончить внесение изменений в программу и передать ее заказчику, в перерыве - обязательно поздравить приятеля с профессиональным праздником, если успею - получить информацию о курсах, в свободное время - закончить статью, ответить на письма и т.д.

Если же неграмотно расставить приоритеты и в течение дня уделять внимание то одному, то другому аспекту, остро встанет вопрос о катастрофической нехватке времени, и как следствие - важные дела останутся незавершенными. Если же задача не была решена в течение запланированного дня, она переносится в план на следующий день, и если какое-то дело переносится с одной страницы ежедневника на другую, так и оставаясь неоконченным, необходимо переоценить его важность и приоритеты.

Большинство людей, применяющих систему Б. Франклина, отмечают, что она помогает значительно повысить эффективность работы - как за счет более эффективного управления временем, таки за счет четкого планирования самой деятельности.

2.2. Матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра

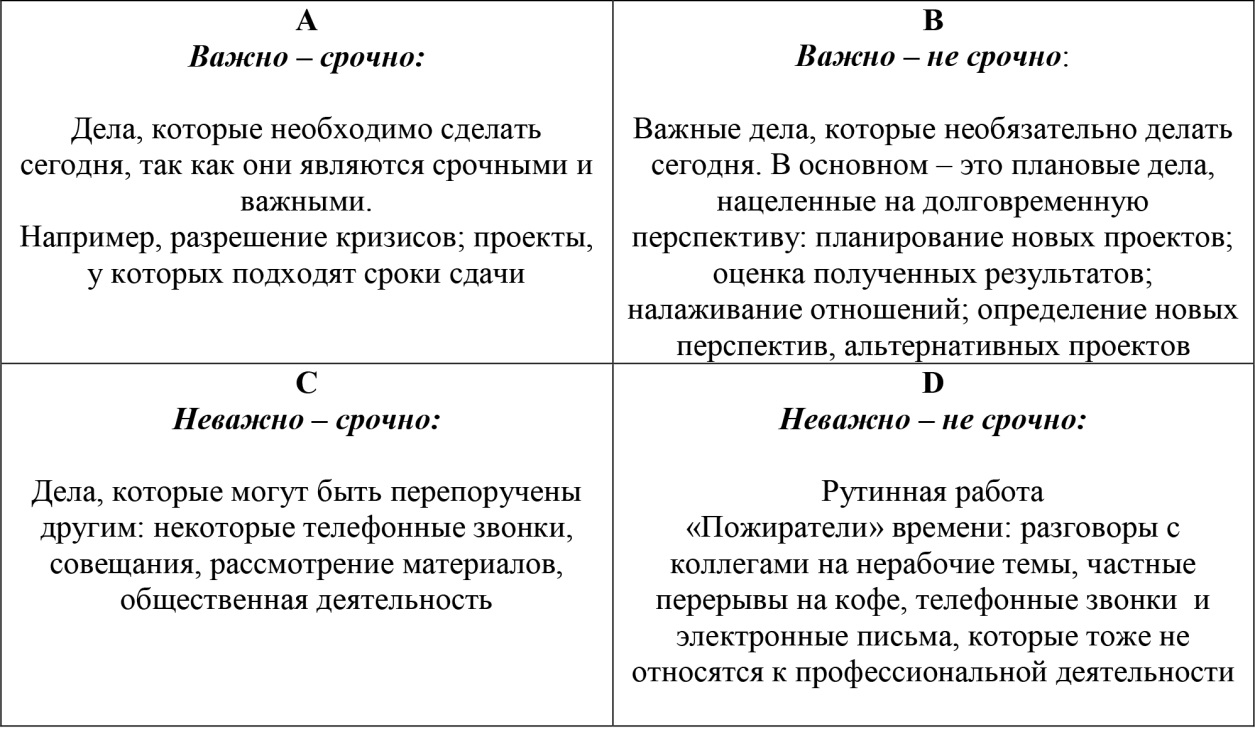

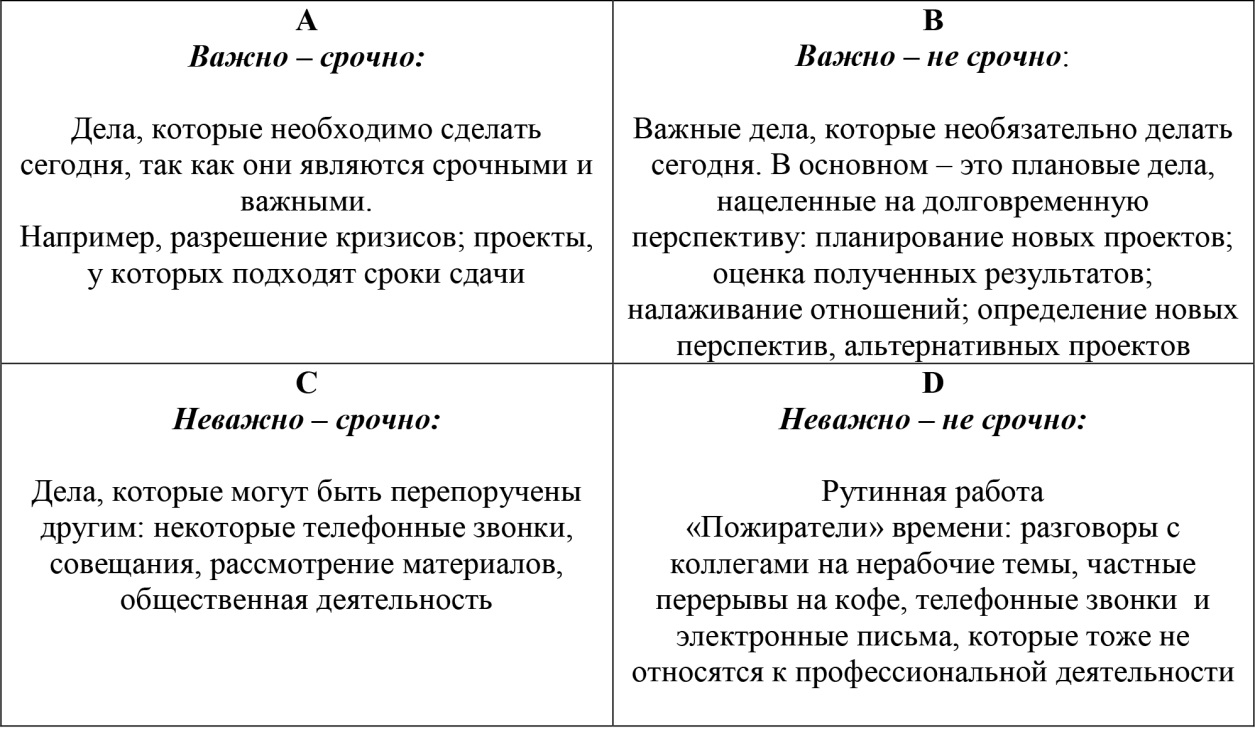

Метод, предложенный президента США, генералом Дуайтом Эйзенхауэром, является весьма простым вспомогательным средством, особенно для тех случаев когда необходимо быстро принять решение относительно того, какой задаче отдать предпочтение. Приоритеты устанавливаются по таким критериям, как срочность и важность дела.

В зависимости от срочности и важности Д. Эйзенхауэр предложил четыре категории приоритетности дел (рисунок 2).

Важность дела определяется тем, насколько результат его выполнения влияет на работу, а срочность - насколько оперативно планируется выполнить эту задачу. И хотя дела имеют тенденцию менять степень своей срочности и важности, но на какой-то определенный момент можно определить эти показатели для себя.

Рассматривая представленную матрицу, хотелось бы отметить, что к срочным и важным делам (А) относятся дела, несвоевременное выполнение которых приведет к значительному ущербу для всей дальнейшей работы.

Рисунок 2 – Матрица Д. Эйзенхауэра

За них следует приниматься немедленно и выполнять самому. Успешные люди занимаются делами такой категории на той стадии, когда они уже важные, но еще несрочные, — тогда можно пользоваться помощью других людей, планировать время и т.д.

Менее срочные и важные задачи (Б), как правило, могут подождать. Трудности здесь возникают тогда, когда задачи рано или поздно превращаются в срочные и должны быть лично разрешены в кратчайшие сроки. Поэтому должна существовать возможность пересмотра степени важности этого типа и полное или частичное поручение другим сотрудникам. За руководителем остается только контроль сроков решения задач данной группы. Именно эти дела обычно дают самую большую отдачу, если планировать свою карьеру и успех.

Срочные и менее важные дела (С) попадают под категорию опасности «спешки», и в результате существует риск целиком отдаться решению конкретной задачи, потому что она срочная. Если задача является не столь важной, то она должна быть в любом случае делегирована, поскольку для ее выполнения не требуется каких-либо особых качеств. Наряду с тем, что вы себя разгружаете, вы можете способствовать повышению мотивации в работе и квалификации своих подчиненных, доверяя им ответственные дела.

Менее срочные и менее важные задачи (D) очень часто «оседают» на письменном столе, и если вы вдруг начинаете заниматься этими делами, забывая о задачах первой категории, то не следует жаловаться на перегрузку работой, даже ваши подчиненные не должны приниматься за задачи этой группы.

От задач несущественных и несрочных следует воздерживаться, чаще прибегая к корзине для бумаг.

Ловушка, в которую попадает большинство людей, состоит в том, что они занимаются в основном делами третьей и четвертой категории, в то время как не справляются с делами первого и второго типа. Часто это происходит потому, что дела типа «С» и «D» сделать проще и их результаты оказываются сразу наглядными, что психологически укрепляет человека в подтверждении собственной эффективности.

Последовательно применяя в практике деятельности работы метод Д. Эйзенхауэра, руководитель может значительно повысить производительность, продуктивность и результативность своей работы.

Задания для контроля знаний студентов:

1. Изучить теоретический материал лекции.

2. Заполнить матрицу Д. Эйзенхауэра, распределяя поставленные перед собой задачи на ближайший период (один месяц) по степени важности.(не менее 3-х составляющих по каждому блоку)

| Важно - срочно | Важно – не срочно |

| 1. 2. 3. | 1. 2. 3 |

| Не важно - срочно | Не срочно – не важно |

| 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |

Критерии оценивания

| Отлично «5» | - студент без ошибок описывает все вопросы теоретического и практического характера; - формулировки ответов логичны, последовательны, обоснованы, подкреплены примерами и собственными выводами (при необходимости); - 100-90 % тестовых заданий выполнены без ошибок; - работа выполнена аккуратно, есть тема и дата выполнения задания. |

| Хорошо «4» | - студент отвечает на все вопросы теоретического и практического характера, допуская небольшие ошибки, не искажающие ответ по существу (например, не полностью перечисляя функции, черты какого-либо явления); - формулировки ответов логичны, последовательны, подкреплены примерами и собственными выводами (при необходимости); - 89 - 75 % тестовых заданий выполнены без ошибок; - работа выполнена аккуратно, есть тема и дата выполнения задания. |

| Удовлетворительно «3» | - студент отвечает на 70% вопросов теоретического и практического характера, не полностью их раскрывая (например, в определении записывая только его первую половину); - в формулировках ответов на вопросы нарушена логическая последовательность, нет примеров, выводов (при необходимости); - 74- 50 % тестовых заданий выполнены без ошибок; - работа написана с исправлениями, отсутствует тема или дата выполнения задания. |

| Неудовлетворительно «2» | - студент выполняет менее чем на половину предусмотренного задания, допуская ошибки в формулировках терминологии, нарушая причинно-следственные связи событий и явлений; - менее 50 % тестовых заданий выполнены без ошибок; - работа выполнена с большим количеством исправлений, отсутствует тема или дата выполнения задания. |

| 0 | Студент не выполнил работу |