СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лепка- вид изобразительной деятельности

В помощь педагогу. Методика обучения детей лепке.

Просмотр содержимого документа

«Лепка- вид изобразительной деятельности»

Лепка- вид изобразительной деятельности

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Скульптор И. Я. Гинцбург говорил о значении лепки следующее: «...В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических науках. Это азбука представления о предмете. Это первое чтение, изложение предмета. В рисовании предмет изображается относительным. Из-за перспективы часто умаляется, а иногда и совершенно теряется сущность свойств предмета, главный его смысл... Правильное соотношение частей, отличие главного от второстепенного — тела от приставных частей — все это ясно выражается при изображении предмета посредством лепки».

Мир скульптуры многообразен. На протяжении многих веков талантливые скульпторы создавали свои произведения — статуи, скульптурные группы, бюсты.

В скульптуре художник выражает духовный мир человека и представления об окружающем, воплощает свои эстетические идеалы.

Скульптура как вид искусства играет значительную роль в нашей жизни. Она выполняет разные задачи, пропагандирует большие идеи, сложные мысли и чувства. Как и другие виды искусства, скульптура имеет свою специфику, которая выражается и в содержании, и в выборе материала и выразительных средств.

Основные приемы и способы лепки.

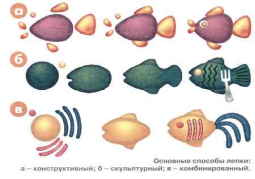

Основными способами лепки являются - конструктивный, скульптурный, комбинированный.

Конструктивный способ. При этом способе образ создается из отдельных частей, как из деталей конструктора (отсюда и название). Конструктивным способом дети начинают лепить очень рано - уже в 2 - 3 года - и часто сами «открывают» его для себя. С развитием воображения, умения владеть руками, способности планировать свою работу, этот способ совершенствуется: увеличивается количество деталей, усложняется их взаимное расположение, более тщательной и выразительной становится доработка.

Скульптурный способ. Этот способ ещё называют пластическим или лепкой из целого куска. Процесс работы идёт от общего к частному: в зависимости от образа, из куска пластичного материала моделируется нужная форма. Сначала лепится характерная форма - основа, которая дополняется более мелкими деталями (детали вытягиваются, прищипываются и т.д.). Скульптурный способ - более сложный способ лепки по сравнению с конструктивным, т.к. в процессе изображения детям дошкольного и младшего школьного возраста легче идти от анализа, перечисления деталей предмета к их объединению в каком-то конкретном образе.

Комбинированный способ. Этот способ объединяет два способа: конструктивный и скульптурный. Он позволяет сочетать особенности лепки из целого куска и из отдельных частей. Как правило, самые крупные детали выполняются скульптурным образом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной форме. К 5 - 8 годам дети предпочитают именно этот способ, как более доступный и универсальный по своим возможностям.

Можно выделить основные приемы формообразования такие, как раскатывание, скатывание, сплющивание, сгибание, вытягивание, вдавливание, оттягивание, скручивание, прищипывание (оттягивание с моделированием), защипывание (края), отгибание краев. Также существуют дополнительные приемы - это вырезание, выдавливание, отпечатывание, просекание, насечка, надрез (разрез), строгание.

Приёмами соединения деталей являются - прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание. Приёмами отделки формы можно назвать - заглаживание, декорирование: различными приспособлениями и инструментами, пластилином и другими материалами, приёмы передачи фактуры

Нужно отметить возможности перехода приёма в ту или иную группу, например, вдавливание может выступать в роли основного приёма формообразования и в роли приёма соединения, а отпечатывание в роли, как дополнительного приёма формообразования, так и приёма декорирования.

Особенно необходимо понятие базовых элементов лепки при работе конструктивным и комбинированным способом. Базовые элементы лепки - основные формы, лежащие в основе будущих образов - шарик и валик (шар и цилиндр). Видоизменяя и комбинируя их, можно получить огромное количество образов. Из шарика и валика, применяя различные приёмы, получаем дополнительные часто используемые элементы - капелька (конус), лепёшка, жгутик. Оперируя этими формами, ребёнок начинает читать и самостоятельно создавать любые произведения, постепенно овладевая техникой лепки.

Содержание и методика обучения различным видам лепки в разной возрастной группе детского сада.

На занятиях лепкой перед воспитателями ставятся определенные задачи: развитие детского творчества, вооружение детей изобразительными и техническими умениями, создание интереса к данному виду деятельности. Система обучения в детском саду строится таким образом, чтобы подготовить детей к школе. По содержанию лепка бывает - предметная, сюжетная, декоративная, комплексная.

В предметной лепке дети лепят отдельные конкретные изображения - фрукты, овощи, игрушки, фигуры людей и животных, бытовые предметы, транспорт, фантазийные существа. Изображение отдельных предметов для ребёнка является более простым, чем, например, в рисовании, т.к. он имеет дело с реальным объемом, и ему нет надобности, прибегать к условным средствам изображения. Дети быстрее овладевают изображением предметов конструктивной, нежели пластической формы. Исследования показывают, что в результате обучения детей можно подвести к правильному изображению человека и животного сначала конструктивным, а затем пластическим способом (барышня, ежик).

В сюжетной лепке дети передают сюжетные композиции, в которых отдельные образы связаны между собой: по смыслу (герои одной сказки), размещению в пространстве (объединяются в сюжет на общей основе), по пропорциям (одинакового или разного размера в соответствии с сюжетом), по динамике (герои держатся за руки, бегут, смотрят в одну сторону или друг на друга) и т.д. Сюжетная лепка требует большого объёма работы, времени, поэтому планируется не на один урок («Ежики на прогулке»).

В декоративной лепке дети создают декоративные или декорированные изделия - вазы, маски, панно, лепные орнаменты, изделия по мотивам мелкой декоративной пластики народных умельцев. Эти изделия связаны с жизнью, поэтому имеют больше смысла для ребёнка.

В школьной практике бывает так, что само знакомство с изобразительным искусством начинается с произведений большого искусства, а их понимание требует некоторой специальной подготовки. Декоративные же изделия, народная пластика - «это образы, близкие мировосприятию и мироощущению ребёнка, это художественный язык, доступный для понимания и усвоения даже совсем маленькими детьми, это техника, виртуозно отточенная временем и руками сотен мастеров». Родство детского изобразительного творчества и народного искусства проявляется в настроении, жизнерадостности, добром восприятии мира. «Праздничность» мировосприятия у народного художника близка к образному строю детских работ, где наивность, непосредственность, жизнерадостность восприятия окружающего проявляется в соответствующих формах и приемах выражения.

Лепка по мотивам народной пластики знакомит детей с уникальными образами и обогащает их рациональными способами лепки; подводит детей к ясному пониманию такой художественной особенности, как обобщённый образ. На примере изделий ДПИ проще продемонстрировать детям единство формы и содержания, особенности композиции, так как при их рассмотрении дети не отвлекаются на сюжетные стороны работы. Декоративная лепка позволяет учить детей предварительно обдумывать тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка, условно решать форму предмета, красивому декоративному заполнению пространства. Работа над лепным орнаментом учит ребенка работать кончиками пальцев, делает их более гибкими и чувствительными к форме.

Значения лепки в творческом развитии дошкольников.

Восприятие и представление являются основными формами чувственного отражения мира.Каждые ощущения вызываются действием механических и тематических свойств предмета на поверхность кожи. К кожным ощущениям принадлежат тактильные, температурные и болевые с их помощью мы воспринимаем свойства поверхности предметов: мягкость, гладкость, шероховатость и т.д.

В ощупывании предмета огромную роль играют кинестетические, мускульно-суставные ощущения, дающие в своей совокупности представление о весе, форме и объеме предмета.

Рука человека, развивающаяся в результате труда, является самой подвижной частью его тела и вместе с тем рабочим органом, который способен не только совершать те или иные движения, но одновременно и воспринимать то, что является предметом обработки. Активно действующая рука является органом осязания.

Благодаря движениям руки и глаз достигается полное и более дифференцированное восприятие предметов. Глаз как бы ощупывает последовательно все части предмета и особенно те, которые требуют чрезвычайно тонкого различия. И.М. Сеченов назвал руку «щупалом» и подчеркнул важное значение ощупывающих движений руки и глаз в чувственном познании.

Наряду с непосредственным ощупыванием человек научился ощупыванию инструментальному, которое достигает большой точности как при сочетании со зрительным восприятием, так и при условии выключения зрительного восприятия.

При лепке дети не только рассматривают предмет и кусок глины, но и ощущают, ощупывают то и другое и, кроме того, воздействуют на пластическую массу.

Развивая чувство активного осязания, лепка содействует лучшему пониманию форм предметов окружающего мира. Не случайно, при восприятии незнакомого предмета у человека возникает желание дотронуться до него, а ещё лучше – ощупать его руками, так как сведения, получаемые при помощи рук, достовернее тех, что мы получаем только при помощи зрения.

В лепке, таким образом, представление о форме достигаются и зрительным и осязательным путем одновременно. А, как известно, чем больше различных анализаторов принимает участие в восприятии, тем это восприятие прочнее сохраняется в памяти, тем оно становится более верным и полным.

Известно, что в результате исторической дифференцировки левой и правой руки в процессе труда постепенно видоизменилась структура правого и левого полушарий головного мозга. Очевидно, не случайно в левом полушарии находится центр речи, возникший в процессе трудового общения людей, и в этом же полушарии концентрируются двигательные центры управления ведущей правой руки.

Однако мы не заинтересованы в том, чтобы левая рука продолжала отставать от правой руки. Очень важно добиваться максимальной активизации обеих рук. Именно в лепке такая задача решается наиболее успешно.

В лепке развиваются, укрепляются и дифференцируются функции пальцев, особенно больших, указательных и средних при сохранении ведущей роли указательного пальца правой руки.При лепке в центральной нервной системе происходит синтезирование аналитических показателей контактных, или тактильных, двигательных или зрительных раздражителей.

И так, в лепке кисти обеих рук развиваются и формируются как рабочие, действующие и воспринимающие органы одновременно, а показатели их восприятия и результаты их мускульных усилий все время координируются, сопоставляются с данными зрительного восприятия.

Это своеобразие лепки, как деятельности, где преобразующее воздействие рук совпадает во времени с познавательным восприятием, делает её необычайно ценным средством развития детей.

|

| Задачи программ |

|

Программа «Детство».

| Раздел «Изобразительное искусство» в данной программе решает следующие задачи для старших дошкольников: -развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера; -способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение; -подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться; -знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. Дети знакомятся с разными художественными профессиями, а также с индивидуальной манерой творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Через художественные образы, обращенные к чувствам и сердцу, дети приобретают ориентации в общечеловеческих ценностях. Продолжается развитие последовательного, целенаправленного, целостного художественного восприятия, «насмотренности» подлинно художественных произведений искусства, умения высказывать доказательные суждения и оценки увиденного, включать познанное — через искусство и ознакомление с окружающим — в собственную эстетическую и художественную деятельность. Развиваются и совершенствуются навыки и умения изобразительного, декоративного, конструктивного и оформительского творчества, внесения его результатов в художественное оформление окружающей среды.

|

|

«Программа воспитания и обучения в детском саду»

| Вторая младшая группа (Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений действительности от трех до четырех лет) Средняя группа (от четырех до пяти лет) Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке. Старшая группа (от пяти до шести лет) Продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведений искусства, умение чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные средства.Продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, рассказывания, развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах.

Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет) Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, искусству и художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к классическому и народному искусству (музыкальному, изобразительному, литературе, архитектуре). |

|

Программа «Гармония развития»

| Предлагаемая программа интеллектуально-художественного и творческого развития личности ребенка строится на принципе интеграции различных по содержанию видов деятельности, разных видов искусств, что на новой основе организует как саму изобразительную деятельность, так и весь педагогический процесс в целом. Заданостью определенных педагогических условий мы помогаем ребенку самостоятельно и с помощью взрослых освоить созданные человечеством материальные и духовные ценности, познать мир и себя в нем, развить способность строить свои взаимоотношения с миром (вещей, явлений, объектов). Продуктивная изобразительная деятельность в данной программе составляет один из блоков содержания программы и включает рисование, аппликацию, лепку, конструирование.

|

|

|

|

Программное содержание

(раскатывание)

Обучать умению раскатывать прямыми движениями ладоней пластилин «колбаской», закрепляя свойство материала; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

2 младшая группа . 2полугодие. «Одуванчик»Программное содержание

(вдавливание)

Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилин, создавать объёмную поделку; формировать интерес к работе с пластичными материалами; развивать мелкую моторику.

Шарики из пластилина жёлтого цвета; короткие палочки ушные палочки без ваты или отрезки трубочек от коктейля, одуванчик (настоящий или картинка).

Программные задачи: учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы (частичное сплющивание шара). Развивать координацию в системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать самостоятельность, аккуратность.

Лепка сказочной рыбки

Программные задачи: вызывать у детей интерес к лепке сказочной рыбки. Увлечь способом лепки из целого куска.

Старшая группа. Лепка Снег, метелью разгребая, идёт баба снеговая.Учить лепить снежную бабу из нескольких частей одинаковой формы, но разных по величине, плотно прижимая, друг к другу. Развивать мелкую моторику рук.

Программное содержание. Передавать выразительные особенности игрушки (немного удлиненная шея, маленькая по сравнению с туловищем голова; рога, уши, короткий хвост). Туловище и ноги козла лепить из одного куска глины. Пользоваться стекой. Закреплять умение плотно скреплять части. Передавать пластику перехода одной части к другой (от шеи к туловищу).

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам сказки, передавать пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы.

Закреплять умение передавать в лепке характерные особенности разных животных, их относительную величину. Учить добиваться более точной передачи формы и пропорций частей, используя усвоенные приемы лепки. Развивать эстетическую оценку вылепленных изображений. Упражнять в создании коллективных работ.

Программное содержание. Учить новому способу лепки пластины — путем выбирания глины стекой. Во время лепки пользоваться эскизом. Уметь красиво располагать предметы на пластинке.

раскатать кусочек пластилина (глины, теста) в ладонях продольными движениями туда - обратно;

раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой поверхности прямыми движениями;

раскатать кусочек пластилина кончиками двух пальцев (большим и указательным); при таком способе получаются очень маленькие цилиндрики и тоненькие жгутики.

Как преобразовать форму цилиндра: получить шарообразную форму:

раскатать кусочек пластилина (глины, теста) круговыми движениями;

раскатать кусочек пластилина одной ладонью на твёрдой поверхности;

Как преобразовать форму шара:

слегка вытянуть с обеих сторон и раскатать овал (киндер-сюрприз, воздушный шарик, дыня);

оттянуть с одной стороны (груша, матрёшка);

раскатать и по необходимости согнуть (банан, огурец);

сплющить между ладонями в диск (колесо, лепёшка);

раскатать в конус (мороженое, пирамида);

некоторые формы, например, конус, можно создать как из цилиндра, так и из шара;

сплющить с одной стороны в полусферу (пряники, жуки); сделать углубление пальцами или карандашом (шляпка гриба, чашка, ваза).

Формы шара, цилиндра и производные от них формы - это своеобразная "азбука" лепки, на основе которой ребёнок начинает "читать" и самостоятельно создавать любые "произведения", постепенно осваивая технику лепки.

раскатать кусочек пластилина кончиками

двух пальцев;

при таком способе получаются очень маленькие шарики ("глазки", "носик" и т.д.).

Этот способ иногда ещё называют пластическим или лепкой из целого куска. Ребёнок представляет задуманный образ, берёт подходящий по цвету и размеру кусок пластилина или глины, разминает его. Вспоминает самые общие очертания образа и старается придать материалу такую же форму. Это может быть форма вытянутого яйца, если задумано какое-то животное или хочется вылепить пришельца из космоса; лепёшка, если лепится светильник, и т.д. На этой общей основе ребёнок создаёт образ, вытягивая отдельные, более мелкие, части (но не отрывая их) и стараясь передать характерные особенности (длинную шею, гриву, извивающиеся щупальца, свисающие или, наоборот, торчащие уши). Он моделирует форму-основу разнообразными движениями: оттягивает, загибает, скручивает, сминает, придавливает, прищипывает.

Готовим 7 жгутов одинаковой длины и толщины

Накрываем жгуты влажной тряпкой, чтобы они не высохли

Делаем дно – круг по лекалу

Далее из жгутов собираем чашку

Когда емкость готова, прикрепляем жгут-ручку

Такая работа может считаться законченной, главное очень внимательно проверить нет ли щелей между жгутами

Более сложный вариант: загладить работу пальчиками, чтоб не было видно, что она сделана из жгутов

Способы лепки.

Конструктивный способ лепки.

Лепка предмета из целого куска - прием более сложный Он требует точных движений, хорошего глазомера и отчетливого представления о форме и пропорциях предмета. Поэтому, прежде чем приступить к лепке, надо нарисовать предмет и по рисунку уточнить форму, пропорции и пластику перехода одной части к другой. Затем комку глины придается определенная исходная форма. Например , для лепки груши - это шар , для гуся , курицы – овал (яйцевидная форма), для белки - толстый валик , согнутый в дугу. Наметив основную форму животного, переходят к вытягиванию таких частей, как шея, голова, конечности, хвост. Все время следует проверять и уточнять правильность пропорций. После того как основные формы вылеплены, можно отработать более мелкие части и детали.

Комбинированный способ лепки включает в себя оба вышеприведенных способа. Из целого куска лепят те части, которые составляют основную массу предмета. Например, туловище и толстые ноги медведя, голову, туловище и хвост лисы Голову медведя и ноги лисы удобнее вылепить отдельно.

В процессе лепки таких деталей, как вытянутая часть головы зверя, нос, клюв, хвост, элементы одежды, могут быть использованы приемы оттягивания и прищипывания глины, когда от общей массы глины пальцами захватывают небольшую ее часть и вытягивают до необходимого размера. Для лепки крыльев и перьев птиц, чешуи рыбы, шерсти животных хорошо подходит прием рельефной лепки : небольшие куски глины накладывают на основную форму, а пальцами и стекой придают им нужную форму.

| группы.

| Прием обследования

|

|

Лепка в первой младшей группе.

| Основной приём это показ и подробное пояснение своих действий («Я беру кусок пластилина на левую ладошку, накрываю правой и катаю вперёд назад…). Можно проводить занятия, демонстрируя процесс изображения знакомых детям предметов. Использование игровых приёмов и их обыгрывание. По мере приобретения навыков при работе с глиной, дети могут лепить по собственному замыслу, но при этом напомнить, что до этого лепим (например, хлебные палочки, колбаски, карандаши, мячики и т.д., а теперь лепите, кто что будет). Положительная оценка деятельности детей.

|

|

Лепка во второй младшей группе. | 1. обследование предмета (ребёнок обводит предмет, катает его между ладонями, чтобы ощутить форму); 2. показ и объяснение; 3. игровые приёмы 4. анализ всех работ (положительный).

|

| Лепка в средней группе. | Дети начинают выделять функциональные признаки предмета, это облегчает процесс изображения. Дети становятся более внимательными к процессу занятия. Однако, результат работы ещё мало отличается от младшей группы, т.к. дети ещё не владеют способами изображения. У детей нет ясного представления о предметах и формах, строении, нарушаются пропорции, нет чёткости в передаче формы, не прочно скрепляются части (скрепление путём сглаживания).

|

| Лепка в старшей группе. | Использование натуры. Полный показ приёмов изображения в старшей группе почти не применяется. Показываются только новые приёмы. Беседа направлена на решение композиции (какая должна быть подставка, как примазать). Применяются игровые приёмы (например, «ребята, мы сегодня будем гончарами»). Используется художественное слово (загадки, стихи).

|

Анализ детских работ.

Что мы делали? Какое было задание? Сказать, что хорошо получилось, что не очень, не называя конкретных имён детей.

Лепка в подготовительной группе. Лепные изделия детей выразительнее, интереснее, разнообразнее, так как у детей накопился запас представлений. Во время наблюдений дети более полно воспринимают явления окружающей действительности и лучше ориентируются в пространстве. У детей появляется желание передавать форму, пропорции, детали дополняющие образ, они более точно могут передавать движения. Но не смотря на это, форма предметов остаётся так же обобщённой. Это свидетельствует о том, что детям 6-ти лет ещё не доступно полное изображение всех особенностей формы, они лепят лишь её основу.

Задачи.

1. Учить передавать характерные движения человека и животного (лошадь скачет, девочка танцует);

2. Развивать у детей чувство композиции лепить структурные группы из 2-3 фигур, передавать пропорции, динамику, соотношение предметов по величине;

3. Учить лепить посуду разными способами (ленточный, круговой налёп, выбирание глины);

4. Продолжать учить детей выполнять декоративную лепку разными способами;

5. Учить лепить предметы по представлению и с натуры.

I квартал. Перед воспитателем стоит задача научить детей лепить предметы характерной формы. В начале года им предлагают лепить два однородных предмета, но разной формы (2 яблока: одно вытянутое, другое округлой формы; 2 помидора и т.д.). Учить детей лепить предметы в движении (2 петушка: один поющий, другой клюющий зёрнышки). Дети лепят фигурки человека. Предлагается лепить соблюдая пропорции. Кроме этого дети лепят различных животных.

II квартал. Основное внимание направленно лепке сюжетных композиций. Учат лепке посуды двумя новыми способами: лепка из колец, выбирание глины – лепится внешняя форма, а затем степлером из нутри затирается, делаются внутреннее углубление. Перед украшением изделие выравнивается, делается ровная поверхность.

Работа декоративная – по мотивам глиняных образцов.

III квартал. Большое внимание уделяется коллективной работе (птицеферма, зоопарк, футбольное поле). Даются мерки, чтобы знать каждый размер фигурки. Предлагаются картины, предметные ситуации, дети выбирают, что им нравится и лепят. Анализ детских работ по изобразительной деятельности

Анализ детских работ является очень важной и ответственной частью занятия по изобразительной деятельности. Анализ должен строится на основе выполнения программного содержания занятия, реализации основных его целей. В ходе занятии воспитатель ставит перед детьми задачу не только точно следовать данному образцу, но и главным образом проявлять самостоятельность при выполнении работы. Например, на занятии по декоративному рисованию педагог предлагает изобразить один из узоров данного образца, или сделать композицию из двух, трёх узоров, или на основе этих же элементов придумать, свой, новый узор. К концу занятия педагог уже примерно знает, на какие работы надо обратить внимание. При анализе он покажет и выполненные точно по образцу, и скомбинированные, и сделанные самостоятельно.

Работы для анализа следует размещать на заранее подготовленном месте. Например, рисунки и аппликации можно расположить на доске – стенде, непросохшие рисунки и объёмные работы – на столах.

Прежде чем приступить к анализу, воспитатель должен дать детям возможность рассмотреть работы, обсудить их. Высказывания ребят помогут педагогу в оценке детского творчества. Вопросы, которые будет задавать воспитатель, должны быть разнообразными и нацеливать детей на конкретный ответ. В некоторых случаях педагог предлагает детям подробно рассказать о содержании работы, о её композиции, об использовании определённых приёмов. Предлагает критически оценить работу, подобрать соответствующие эпитеты, строки из стихотворений. Не рекомендуется брать для анализа работы одних и тех же детей, так как это может привести к захваливанию, убедить детей в том, что они делают лучше всех. Воспитатель должен найти в каждой работе что-то достойное внимания, чтобы каждый ребёнок был уверен: у него может получиться не хуже, чем у других. При анализе важно не просто отметить, правильно или не правильно выполнено задание, а подчеркнуть выразительность решения, гамму цветовых сочетаний, отметить характер композиции, обратить внимание на технику рисования и т. д.

И так, дав детям рассмотреть все работы, воспитатель начинает анализ, используя при этом разнообразные его формы. Вывод их зависит от типа занятий. Если, например, перед детьми стояла цель передать сходство натурой, то анализ будет сравнительный. Вопросы воспитателя должны натолкнуть детей на сопоставление работы с натурой, помочь выяснить, правильно ли передано строение предмета, его окраска, пропорционально ли изображены его составные части.

При оценке предметных рисунков воспитатель обращает внимание на правильность изображения (форма, величина частей, строение, цвет), образность, умение передать разнообразные позы, движения и др.

В сюжетных работах педагог обращает внимание на композицию, на выразительность образов, отмечает проявленный вкус, чувство цвета, ритма, умение действовать самостоятельно.

Анализ работ по замыслу рекомендуется начинать с вопроса «что изображено?», а затем уже обращать внимание на содержание, технику выполнения, отделку, оформление и т.д. При этом обязательно подчеркнуть разнообразие замыслов.

В декоративных работах важно отметить их яркость, красочность, умение сочетать цвета, разнообразие композиций.

Анализ коллективных работ нужно начинать с общей оценки: сказать, как дети справились с работой, подчеркнуть умение отдельных ребят действовать согласовано, помогать друг другу, умение самостоятельно распределять работу. Затем уже следует рассмотреть отдельные, наиболее интересные работы.

Во всех случаях важно обратить внимание на чистоту и аккуратность выполнения работы, на умение закончить в указанное время. В зависимости от типа занятия могут быть использованы следующие формы анализа:

1. Дать общую оценку занятия.

2. Среди отобранных работ выделить две-три лучшие и объяснить, почему они отобраны.

3. Расставить все работы в определённой последовательности в соответствии с содержанием темы. Например, в рисовании по сказке «Колобок» первая работа – дед просит бабу испечь колобок, вторая – баба замешивает колобок и т.д. Также можно выяснить, какого эпизода нет в рисунках, какая из двух-трёх работ выполнена лучше.

4. Предложить рассказать о любой понравившейся работе.

5. Рассказать о работе, указанной воспитателем.

6. Предложить найти работу, похожую на образец.

7. Сравнить работу с образцом.

8. Найти две разные работы.

9. Найти похожие работы.

10. Найти работу с ошибкой.

11. Найти работу с определённой ошибкой.

12. Найти работу, в которой проявлено творчество.

13. Найти незаконченную работу.

14. Рассказать о своей работе (самоанализ).

15. Предложить двум детям рассказать о работе друг друга.

16. Предложить одному из детей взять в руку натуру, рассмотреть и найти работу по натуре.

17. Предложить найти натуру по работе (рисунок, лепку, аппликацию).

18. Выделить две-три самые аккуратные работы.

19. Найти самый интересный рисунок.

20. Отобрать работы с красивым цветосочетанием.

21. Найти работы с самыми выразительными образами (хитрая лиса, плачущий зайчик и др.)

Это далеко не весь перечень возможных форм анализа. К каждому конкретному занятию, исходя из его программного содержания, можно придумать новые варианты анализа, разнообразить уже испытанные, использовать 2 – 3 разных вида анализа детских работ.

Анализ детских работ в конце занятия является очень ответственным моментом в процессе обучения, но, как и в первой младшей группе, он в основном направляется не на качество отдельных изображений, а на общий результат. Однако можно уже некоторым детям указывать на отдельные недостатки. Например, дети лепили предмет, состоящий из нескольких частей, и должны были плотно соединить части путем их прижимания. Кому-то из детей это не удалось, и работа распалась на части. Воспитатель может обратиться к ребенку или ко всем детям и сказать, что части нужно соединить прочно, плотно прижимая одну к другой. Можно тут же предложить ребенку исправить свою ошибку, а если ребенок будет затрудняться, то помочь ему. Следовательно, все приемы обучения, которые использует воспитатель, направляются на развитие у детей умственной активности и самостоятельности в использовании разнообразных способов лепки. К анализу работ в средней группе воспитатель привлекает и детей. Он может предложить 2—4 ребятам выбрать работы, которые им нравятся, и рассказать почему.

Можно попросить детей обменяться друг с другом работами и рассказать о работе товарища. При этом нельзя упускать из виду основную задачу занятия. При анализе работ воспитатель отмечает не только их положительные стороны, но и указывает на ошибки. Иногда он выбирает лучшие работы или одну выполненную хорошо, а другую слабую и говорит: «Подумайте и скажите, какой мишка получился лучше и почему».

Не обязательно требовать от детей полного ответа, главное, чтобы они раскрыли содержание выполненной работы, ее особенности. В этой группе уже нельзя ограничиваться однословным ответом: нравится — не нравится. Нужно добиться того, чтобы ребенок объяснил, почему именно ему это нравится или не нравится. Очень важно обратить внимание детей на эстетическую выразительность работы.

В конце занятия можно предложить всем поиграть вылепленными игрушками. Например, вылепив посуду, дети кормят из нее кукол, после лепки цыплят устраивают им дом и т д. Из лучших работ хорошо организовать выставку в уголке для родителей, а детям об этом нужно сказать перед занятием.

Анализ работ в конце занятия можно провести как беседу воспитателя с детьми. Воспитатель ставит вопросы так, чтобы дети учились оценивать четкость выражения формы, движения, композиционное решение.

В старшей группе, как и в других группах, для занятий лепкой необходимы определенное оборудование и материалы. Прежде всего нужны доски или станки, стеки двух-трех образцов, глина, пластилин. Дети принимают активное участие в подготовке к занятию, дежурные раздают всем заранее подготовленные материалы и оборудование. Иногда, в зависимости от поставленных задач, воспитатель может предложить детям самостоятельно выбрать материал, оборудование для своей работы. Это приучает ребят подбирать, в зависимости от собственного замысла, форму стеки, количество глины или пластилина.

| Воз.группа. | Народная игрушка | тема | Тип занятия |

| Младшей группе |

| Лепка куклы из двух шариков

| Предварительная работа по знакомству детей с предметами народного творчества. Рассматривание дымковских или деревянных расписных кукол. Игра с ними. Методические приемы. Предложить детям рассмотреть куклу, состоящую из округлых форм, и попросить вылепить ее. Напомнить, что платье куклы можно украсить точками и полосками, и сделать это с помощью палочки. |

| 2 младшая группа |

| Кукла в красивом платье

| Предварительная работа по знакомству детей с предметами народного творчества. Рассматривание с детьми деревянных кукол и игры с ними. Методические приемы. Рассмотреть с детьми деревянные куклы, уточнить форму частей и их размеры. Путем наводящих вопросов подвести детей к мысли о том, что платье куклы можно украсить с помощью стеки. Затем предложить детям подумать, где лучше всего расположить узор.

|

| Средняя группа | дымковские игрушки

.

| Петушок по мотивам дымковской игрушки (лепка по непосредственному восприятию)

Козлик по мотивам дымковской игрушки (лепка по непосредственному восприятию)

| Предварительная работа и связь с другими видами деятельности детей. На музыкальном занятии дети поют песенку про петушка. Во второй половине дня проводится беседа по знакомству с дымковской игрушкой. Методические приемы. В начале занятия напомнить о том, что дымковские игрушки яркие, красочные. Показать петушка. Затем уточнить овальную форму туловища и головы. Рассмотреть мелкие детали. Показать, как от овала можно оттянуть шею и голову; предложить подумать, как изобразить хвост, крылья и как украсить фигурку, пользуясь разными способами. Если дети их забыли, то показать. Предварительная работа и связь с другими видами деятельности детей. На занятии по родному языку прочитать сказку про козла. Загадать детям загадки, показать иллюстрации Ю. Васнецова с изображением козла. Рассмотреть дымковскую игрушку. Методические приемы. Рассмотреть игрушку, полюбоваться ею. Показать, как нужно соединять и плотно скреплять части |

| Старшая группа | . Каргопольская игрушка. | Козел (по каргопольской игрушке)

| Предварительная работа и знакомство детей с народным творчеством. Показать каргопольскую игрушку. Методические приемы. В начале занятия рассмотреть с детьми игрушку, уточнить форму частей, пропорции, обратить внимание на то, как устойчива игрушка: козел стоит, расставив ноги немного в стороны. Показать плавность перехода частей фигурки. Спросить, как это можно сделать. Предложить детям обдумать ход работы. Во время лепки они могут подходить к столу воспитателя и рассматривать игрушки со всех сторон.

|

| Подготовительная группа | дымковская игрушка петушок. | Петушок (по дымковской игрушке)

| Предварительная работа и знакомство детей с народным творчеством. Беседа о дымковских игрушках. Методические приемы. Рассмотреть игрушку-петушка, спросить о его выразительных особенностях. Попросить подумать, как можно вылепить петушка. Игрушка остается на подставке или поворотном круге, дети могут подходить и рассматривать игрушку по мере необходимости.

|

|

Воз.группа.

| темы

| Способ лепки

| Тип занятия

|

|

2 младшая группа

| Чашка с блюдцем (лепка по непосредственному восприятию)

.

| Программное содержание. Учить лепить посуду, пользуясь знакомыми способами лепки, а также придумывать свои собственные как в процессе создания основной формы, так и в процессе ее украшения. Правильно передавать соотношения между предметами. Заглаживать поверхность предмета пальцем.

| Предварительная работа и связь с другими видами деятельности детей. Игра с кукольной посудой, анализ формы, оформления посуды. Методические приемы. Показать детям керамическую чашку с блюдцем. Обратить внимание на толстые стенки чашки и массивную ручку. Поговорить о том, как можно вылепить и украсить эти предметы.

|

|

Средняя группа | Подставка для кукольного чайника

| Программное содержание. Учить лепить дискообразную форму путем расплющивания шара между ладонями, наносить ритмичный узор по краю и середине подставки. Закреплять умение пользоваться стекой.

| Предварительная работа по знакомству детей с предметами народного творчества. Рассмотреть с детьми декоративную посуду, уточнить, что чайник можно ставить на подставку. Методические приемы. Рассмотреть красивые круглые подставки и предложить детям вылепить для маленького чайника такие же. Сказать, что узор надо расположить по краям подставки и в середине

|

| Старшая группа | Тарелка

Миска

| Программное содержание. Изображать тарелку, передавая особенности формы и росписи. Творчески подходить к выполнению работы и самостоятельно придумать форму края тарелки. Сделать роспись по заранее составленному эскизу. Закреплять умение пользоваться мокрой тряпочкой, отглаживая поверхность изделия. Учить окрашивать предмет ангобом.

Программное содержание. Лепить миску из кома глины, передавать ее характерную форму: маленькое дно по сравнению с верхней частью. Расписывать миску ангобом с внутренней или внешней стороны.

| Предварительная работа и знакомство детей с предметами народного творчества. Рассматривание украинской посуды и беседа о ее выразительных особенностях. На занятии декоративным рисованием подготовить эскиз узора для расписной тарелки. Методические приемы. Вспомнить расписные тарелки, уточнить их форму и узоры на них. Сказать, что дети, которые приготовили эскизы, могут ими воспользоваться. Показать способ росписи ангобом, предупредить о том, что дно и края тарелки должны быть толстыми.

Предварительная работа и знакомство детей с предметами народного творчества. Рассматривание украинской посуды и беседа о ее выразительных особенностях. Методические приемы. Вспомнить, какие расписные миски дети видели, и предложить рассказать об их форме и росписи. Спросить, как можно вылепить миску и каким орнаментом расписать.

|

| Подготовительная группа | Горшочек

Солонка

| Программное содержание. Учить лепить горшочек, передавая его характерную форму и строение. Уметь пользоваться стекой-петлей, тщательно заглаживать поверхность мокрой тряпкой и расписывать изделие ангобом (или гуашью после обжига). В процессе лепки, сравнивать свою работу с натурой, стараться передавать пластику формы.

Программное содержание. Учить детей на основе полученных знаний самостоятельно придумывать форму солонки, лепить и декоративно решать ее (солонка может быть в виде маленькой мисочки с крышкой, в форме цветка с поднятыми лепестками-ручками, солонку можно расписать ангобом и украсить налепами).

| Предварительная работа по знакомству детей с предметами народного творчества. Показать украинскую посуду, рассказать об особенностях ее оформления. Методические приемы. Рассмотреть горшочек. Уточнить форму: верхняя часть — округлая, нижняя — удлиненная. Обратить внимание на то, как вылеплено горлышко и как расположены элементы росписи. Сказать, что полосы, листья и цветы располагаются ритмично. Спросить детей, как лепить горшочек. Вопросами подвести их к тому, что сначала нужно вылепить круглую форму, оттянуть нижнюю часть, взять стеку-петлю (или стеку-ланцет) и выбрать глину так, чтобы получилась полая форма. Подсказать детям, как можно аккуратно и красиво заделать горловину сосуда. Для этого берут глиняный валик и укрепляют его по краю отверстия. Напомнить, что прежде чем переходить к росписи, надо сделать поверхность изделия гладкой.

Предварительная работа и знакомство с предметами народного творчества. Показать различные варианты декоративной посуды. Методические приемы. Предложить детям вспомнить и рассказать, какая солонка у них дома и какие солонки они видели. Сказать, что каждый должен придумать и вылепить красивую солонку, самостоятельно найти способы лепки и приемы украшения солонки.

|

| Воз.группа. | темы | Способ лепки

|

| Старшая група

|

Декоративная пластина

| Программное содержание. Учить детей во время лепки пользоваться предварительно созданным эскизом. Лепить пластину, хорошо отглаживая ее мокрой тряпкой и стекой. Украшать налепами или росписью ангобом. Предварительная работа и знакомство детей с народным творчеством. Показ декоративных пластин и беседа о них. Предварительный показ способов изготовления. Методические приемы. Вспомнить с детьми, как рассматривали пластины. Спросить, как такую пластину можно вылепить. Если дети забыли, то напомнить, показав основные операции. Предложить достать эскизы и начать лепку.

|

| Подготовительная группа | Декоративная пластина

.

| Программное содержание. Учить новому способу лепки пластины — путем выбирания глины стекой. Во время лепки пользоваться эскизом. Уметь красиво располагать предметы на пластинке Предварительная работа и связь с другими видами деятельности детей. Беседа о предстоящем утреннике, посвященному Дню Советской Армии. На занятии рисованием выполнить эскизы по замыслу детей. Рассматривание декоративных пластин и беседа о них. Методические приемы. Достать эскизы и внимательно рассмотреть их. Сказать, что сначала нужно вылепить пластину, затем на ее поверхности нарисовать предмет (танк, коня, самолет и т. д.) и стекой вокруг рисунка выбрать глину. После объяснения можно частично показать процесс этой операции. Напомнить, что после обжига пластины будут расписаны и поэтому нужно очень аккуратно отгладить их поверхность. Занятие можно разделить на две части: а) подготовка пластины; б) нанесение рисунка и выполнение рельефа.

|

Тема: «Игрушечный мишка»

Программное содержание:

Учить детей лепить животное из 3-х разных по форме частей, соблюдая пропорции между ними. Закреплять знакомые приемы лепки: скатывание, раскатывание, соединение частей приемом примазывания. Закреплять умение делить глину на две неравные части. Развивать самостоятельность, воспитывать интерес к лепке животных, умение довести работу до конца.

Предварительная работа:

Накануне занятия рассмотреть медвежонка, выделяя его части, определить, на какую форму похожа каждая часть.

Вспомнить, в каких сказках присутствует медведь, какой он по характеру в них.

Ход занятия:

Загадывание загадки.

- Летом ходит без дороги

Между сосен и берез

А зимой он спит в берлоге,

От мороза прячет нос.

-Ребята, медвежонок сказал мне по секрету, что он живет в лесу совсем один, а ему хочется иметь друзей. Давайте поможем нашему гостю и слепим таких же маленьких игрушечных медвежат.

Показ и рассматривание образца.

-Посмотрите, какого медвежонка я слепила сегодня утром. Давайте рассмотрим его части. Из каких частей состоит игрушка?

Голова, туловище, лапки, ушки.

- Как вы думаете, с какой части надо начинать работу? (с туловища).

- На какую форму похоже туловище? (столбик, овал).

- Как мы получим овал? (сначала скатаем шар, а затем раскатаем его немного, чтобы получилась вытянутая фигура).

Покажите движение рук во время лепки шара и овала.

Какую часть мы будем лепить дальше? (голову).

Какой она формы? Как получим шар?

Затем соединим голову и туловище с помощью приема примазывания.

Как вы думаете, ребята, зачем нужно примазать одну часть к другой?

(чтобы соединение было прочное).

- Что мы будем делать дальше? (лепить лапы).

Какой формы лапы? (овальной).

Для лап медвежонка мы скатаем столбик и разделим его пополам. Наш мишка будет игрушечный, поэтому у него две лапы.

Ушки медвежонку мы сделаем с помощью приема прищипывания. Обратите внимание, где находятся ушки: на верху головы, а не сбоку.

Как мы сделаем глазки? (с помощью стеки).

Вот такого игрушечного мишку вы сегодня будете лепить самостоятельно.

Показ деления глины на три неодинаковые части.

- Давайте, разделим глину на части. Сначала на две разные по длине части.

Затем берем кусок глины, который меньше и снова делим его на две части, разные по длине. У нас получилось три куска глины: большой - из него будем лепить туловище, кусок поменьше-из него будем лепить голову, самый маленький кусок - из него будем лепить лапы.

А теперь приступаем к работе.

Во время самостоятельной деятельности воспитатель дает детям советы, если необходимо, оказывает детям помощь.

Анализ занятия.

Посмотрите, ребята, какие симпатичные медвежата у вас получились. ( Спросить 3-4 детей, какая работа им понравилась и почему, тактично обратить внимание на недостатки в некоторых работах, предложить в следующий раз постараться их не допускать).

Ребята, давайте предложим нашему гостю выбрать себе новых друзей. (Медвежонок с радостью выбирает все детские работы и благодарит детей за такой бесценный подарок). Дети предлагают ему прийти в гости снова.

Медвежонок угощает детей медом и прощается с ребятами.

Тема: Лепка декоративной посуды.

Программное содержание:

Продолжать учить изображать декоративную посуду, передавая особенности формы и росписи.

Творчески подходить к выполнению работы и самостоятельно выбирать способ лепки.

Украшать готовое изделие углубленным рельефом при помощи стеки, или налепами.

Закреплять навыки аккуратной лепки.

Материал и оборудование:

Поворотные станки, стеки, влажные губки, подставки, глина на каждого ребенка.

Иллюстративный материал с изображением декоративной посуды, образцы декоративной посуды разного предназначения, магнитофонная запись спокойной музыки.

Предварительная работа:

Лепка посуды разными способами на занятиях и в самостоятельной деятельности, рассматривание декоративной посуды для анализа ее форм и украшений, беседы о видах посуды на занятиях по развитию речи.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Дети входят в изостудию, здороваются и проходят к воспитателю.

Воспитатель: Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с декоративной посудой. Встаньте удобно, закройте глаза и представьте, что мы перенеслись в древний мир. Представили? А теперь послушайте мой рассказ. Люди с древних времен лепили глиняную посуду. Сначала они хранили в ней разные продукты: овощи, фрукты, зерно. Но однажды один горшок стал крепким , легким, звонким, но главное он не размокал от воды. Так глиняная посуда вошла в быт первых людей. Постепенно при лепке посуды люди стали изменять форму изделий, делали кувшины с длинными узкими горлышками для воды и широкие массивные сосуды с крепкими ручками для других продуктов. Вскоре стали отбирать наиболее удачные и красивые изделия, а потом и сами стали украшать посуду разными способами. Вот, например древнегреческая ваза украшена глиной разных цветов. А еще, какими способами можно украсить посуду?

(Ответы детей: налепами, углубленным рельефом, росписью)

То есть со временем посуда стала настоящим украшением стола, а потом и жилища человека. Появились причудливые изящные вазы, кувшины разнообразных форм и размеров, т.е. появилась декоративная посуда. Что значит слово “декоративная”?

(Ответы детей)

Давайте рассмотрим некоторые изделия поближе. Вот перед вами разные виды посуды: вазы, кувшины, конфетницы, чаши. Нравятся они вам? Чем именно?

(Ответы детей)

Ребята, а как вы думаете, каким способом вылепили эту вазу? А эту сахарницу? и т.д.

(Выслушиваю ответы детей, дополняю, добавляю, еще раз повторяю способы лепки: вдавливание, выбирание, ленточный способ.)

Итак, сегодня мы с вами тоже будем создавать декоративную посуду, будем лепить известными способами самую разную посуду. И конечно будем украшать ее или налепами или прорисовывать узор стекой.

Рассаживайтесь за столы, кому как удобно, садитесь красиво, спину держим прямо. Подумайте, какую посуду вы хотели бы вылепить, и какой способ нужно для этого использовать.

(Ответы детей, совет, подсказ воспитателя)

Хорошо подумайте, на сколько частей вы разделите кусок глины. Самые удачные работы высушим, и вы заберете для украшения группы. Приступаем к работе, хорошо разминаем глину, делим ее на части.

(Самостоятельная работа детей, помощь, подсказ, напоминание, что перед налепами или прорисовкой необходимо тщательно загладить поверхность.)

После работы воспитатель предлагает детям вымыть руки и рассмотреть изделия вылепленные детьми, отметить наиболее удачные, выбрать для группы.

– А теперь давайте на минуту закроем глаза и постараемся вспомнить самые интересные моменты занятия, что вам понравилось больше всего?

(Ответы детей)

Конспект занятие в подготовительной группе.на тему: «Воробушки на кормушке»

Программные задачи: обучать детей лепке птиц конструктивным способом из 4-5 частей, разных по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов ( спичек -для ног, зернышек -для глаз, семечек-для клюва), показать возможность получения более выразительного цвета путем смешивания двух исходных цветов. Направлять на самостоятельный поиск способов передачи движения фигурки (голова опущена вниз, крылья приподняты).

Предварительная работа: наблюдение за птицами на прогулке, беседа о зимующих птицах.

Оборудование: на каждого ребёнка - пластилин коричневого и серого цвета, доски для работы пластилином, стеки, семечки, семена, спички без серы, салфетки бумажные и матерчатые, кормушка — 1.

ход занятия:

Воспитатель возле картины «Птицы на кормушке» читает стихотворение Е. Благининой:

Голодно, холодно,

Галки, воробьи.

Голодно, холодно,

Воробушки мои?

Прилетайте в гости,

Полны у нас горсти!

Клюйте, гостюйте,

Не пугайтесь, клюйте!

Ребята, а вы помните, как мы на прогулке наблюдали за птицами и кормили их.

За кем мы наблюдали (за воробьями, голубями и воронами)

Чем мы их кормили? (хлебом)

Давайте вспомним, как выглядят воробушки? (маленькие да удаленькие, туловище округлое, голова маленькая тоже круглая, крылья небольшие, хвост удлиненный, клюв короткий, глаза черные).

Дети пройдите на свои места! Посмотрите у меня есть кормушка и на неё прилетел один воробушек, он проголодался, наверное. Давайте слепим друзей для него.

Сейчас я покажу, как мы это будем делать.

Сначала, берем кусочки коричневого и серого пластилина, смешиваем в один комок, чтобы получился цвет, похожий на окраску перьев воробьев.

Затем, делим коричнево -серый комок пополам, всего получилось три кусочка — 1 большой и 2 поменьше.

Из большого куска лепим туловище в форме яичка и сзади оттягиваем хвостик, сплющиваем пальцами,чтобы получился воробьиный хвостик.

У нас осталось два одинаковых кусочка, из одного сделаем голову, а из второго - крылья и подставку.

Раскатайте круглую голову и прикрепите к туловищу. Для ног возьмем спички и вставим в нижнюю часть туловища. Затем из второго куска делаем подставку для ног и крылья (шар сплющиваем, разрезаем стекой пополам и прикрепляем по бокам туловища. Проверяем будет ли наш воробушек стоять.

Оформляем голову: клюв делаем из семечко, а глаза из семян цветов (можно из бусинок).

Готовые работы дети ставят на кормушку.

Пальчиковая гимнастика «Птички»

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с художественными и эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении - везде прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с людьми. Безобразное отталкивает. Трагическое учит сочувствию. Комическое помогает бороться с недостатками.

В процессе исследования следует обратить внимание, что часто среди педагогов бытует мнение о разграничении эстетического и художественного воспитания. Так, например, В.Н. Шацкая ставит перед эстетическим воспитанием следующую цель: "Эстетическое воспитание служит формированию… способности активного эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты" . Из определения видно, что автор важное место в эстетическом воспитании отводит искусству. Искусство - это часть эстетической культуры, как художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая только одну сферу человеческой деятельности. "Художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве" . Эстетическое же воспитание гораздо шире, оно затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта, поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание формирует человека всеми эстетически значимыми предметами и явлениями, в том числе и искусством как его самым мощным средством. Эстетическое воспитание, используя для своих целей художественное воспитание, развивает человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической жизнедеятельности.

В наше время проблема художественно-эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед школой. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них Д.Н.Джола, Д.А.Леонтьев, Б.Т.Лихачев, А.С.Макаренко, А.А.Мелик-Пашаев Б.М. Е. Неменский, В.А.Сухомлинский, Е.М.Торошилова В.Н.Шацкая и другие. В использованной литературе имеется множество различных подходов к определениям понятий, выбору путей и средств эстетического воспитания. Рассмотрим некоторые из них. В книге "Ребенок в мире творчества" под редакцией Н. Варкки можно найти такую формулировку: "Педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста как целенаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве" .

Запорожец И.Д. определяет художественно-эстетическое воспитание как «организацию жизни и деятельности детей, способствующую развитию эстетических и художественных чувств ребенка, формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает» . В обоих определениях речь идет о том, что художественно-эстетическое воспитание должно формировать художественный вкус, вырабатывать и совершенствовать в ребенке способность эстетического осознания прекрасного в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его.

Итак, художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную и созидательную направленность, которое не должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно должно также формировать способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.

Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, эстетически и художественно развивается. Но при этом ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению, а без вмешательства извне у ребенка могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах. Б.Т Лихачев, также как и многие другие педагоги и психологи, считает, что только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой личности .

Существует различные определений понятия "художественно-эстетическое воспитание", но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить основные положения, говорящие о его сущности. Во-первых, это процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного. Во-вторых, это формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее. В-третьих, задача художественно-эстетического воспитания заключается в формировании художественного вкуса. И, наконец, в-четвертых, - развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного, развитие умения творчески создавать продукты ручного творчества. Своеобразное понимание сущности художественно-эстетического воспитания обусловливает и различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и задач художественно-эстетического воспитания требует особого внимания.

В "активизации способности творчески трудиться, достигать высокой степени совершенства своих результатов труда, как духовного, так и физического" видит цель художественно-эстетического воспитания Л.А.Григорович. Б.М.Неменский придерживается той же точки зрения. "Успех деятельности личности в той или иной области определяется широтой и глубиной развития способностей. Вот почему всестороннее развитие всех дарований и способностей личности есть конечная цель и одна из основных задач эстетического воспитания" .

Главное - воспитать, развить такие качества, такие способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей действительности. Помимо формирования художественно-эстетического отношения детей к действительности и искусству, художественно- эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Оно способствует формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности.

Таким образом, можно считать, что наиболее удачно цель эстетического воспитания отразила Т.Н. Фокина, которая считает: "Художественно-эстетическое воспитание - воспитание целостной гармонически развитой личности, для которой характерно сформированность эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного в действительности и искусстве» .

Эта цель также отражает и особенность художественно- эстетического воспитания, как части всего педагогического процесса. Любая цель не может рассматриваться без задач. Большинство педагогов (Г.С. Лабковская, Д.Б. Лихачев, Е.М.Торошилова и другие) выделяют три ведущие задачи, которые имеют свои варианты и у других ученых, но при этом не теряют главной сути. Итак, во-первых, это создание определенного запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям. Суть этой задачи состоит в накоплении разнообразного запаса звуковых, цветовых и пластических впечатлений. Педагог должен умело подобрать по указанным параметрам такие предметы и явления, которые будут отвечать нашим представлениям о красоте. Таким образом, будет формироваться чувственно-эмоциональный опыт. Необходимы также конкретные знания о природе, самом себе, о мире художественных ценностей. "Разносторонность и богатство знаний - основа формирования широких интересов, потребностей и способностей, которые проявляются в том, что их обладатель во всех способах жизнедеятельности ведет себя как эстетически творящая личность" - отмечает О.К. Ожерельева.

Вторая задача художественно- эстетического воспитания состоит в "формировании на основе полученных знаний и развития способностей художественного и эстетического восприятия таких социально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими" . Эта задача говорит о том, что случается, что дети интересуются, например живописью, лишь на общеобразовательном уровне, они торопливо смотрят картину, стараются запомнить название, художника, затем обращаются к новому полотну. Ничто не вызывает в них изумления, не заставляет остановиться и насладиться совершенством произведения. Б.Т. Лихачев отмечает, что « …такое беглое знакомство с шедеврами искусства исключает один из главных элементов художественно-эстетического отношения - любование» . С эстетическим любованием тесно связана общая способность к глубокому переживанию. «Возникновение гаммы возвышенных чувств и глубокого духовного наслаждения от общения с прекрасным; чувства отвращения при встрече с безобразным; чувства юмора, сарказма в момент созерцания комического; эмоционального потрясения, гнева, страха, сострадания, ведущих к эмоциональному и духовному очищению, возникающему в результате переживания трагического, - все это признаки подлинной художественно-эстетической воспитанности».

Глубокое переживание эстетического чувства неразрывно со способностью эстетического суждения, т.е. с художественно-эстетической оценкой явлений искусства и жизни. Е.О. Гусев художественно-эстетическую оценку определяет, как оценку, "основанную на определенных эстетических принципах, на глубоком понимании сущности эстетического, которое предполагает анализ, возможность доказательства, аргументации" . Сравним с определением Д.Б. Лихачева. "Эстетическое суждение - доказательная, обоснованная оценка явлений общественной жизни, искусства, природы».

Таким образом, одна из составных этой задачи - сформировать такие качества ребенка, которые позволили бы ему дать самостоятельную с учетом возрастных возможностей, критическую оценку любому произведению, высказать суждение по поводу него и своего собственного психического состояния.

Третья задача художественно-эстетического воспитания связана с формированием у каждого воспитуемого художественно-эстетической творческой способности. Главное состоит в том, чтобы "воспитать, развить такие качества, потребности и способности личности, которые превращают индивида в активного созидателя, творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой мира, но и преобразовывать его "по законам красоты". Суть этой задачи заключается в том, что ребенок должен не только знать прекрасное, уметь им любоваться и оценивать, а он еще должен и сам активно участвовать в создании прекрасного в искусстве, жизни, самостоятельно создавать продукты ручного творчества.

Рассмотренные нами задачи частично отражают сущность художественно-эстетического воспитания, однако мы рассмотрели лишь педагогические подходы к этой проблеме. Помимо педагогических подходов существуют и психологические.

Их суть состоит в том, что в процессе художественно-эстетического воспитания у ребенка формируется эстетическое сознание. Эстетическое сознание педагоги и психологи подразделяют на ряд категорий, которые отражают психологическую сущность эстетического воспитания и позволяют судить о степени эстетической культуры человека.

Большинство исследователей выделяют следующие категории: эстетического восприятия, эстетического вкуса, эстетического идеала, эстетической оценки. Д.Б. Лихачев выделяет также эстетическое чувство, эстетическую потребность и эстетическое суждение . О таких категориях как эстетическая оценка, суждение, переживание мы упоминали ранее. Наряду с ними важнейшим элементом эстетического сознания является эстетическое восприятие.

Восприятие - начальный этап общения с искусством и красотой действительности. От его полноты, яркости, глубины зависят все последующие эстетические переживания, формирование художественно-эстетических идеалов и вкусов. Д.Б. Лихачев эстетическое восприятие характеризует, как: "способность человека вычленять в явлениях действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства" . Только так возможно полноценное освоение эстетического явления, его содержания, формы. Это требует развития у ребенка способности тонкого различения формы, цвета, оценки композиции, музыкального слуха, различения тональности, оттенков звука и других особенностей эмоционально-чувственной сферы. Развитие культуры восприятия есть начало художественно-эстетического отношения к миру.

Эстетические явления действительности и искусства, глубоко воспринятые людьми, способны порождать богатый эмоциональный отклик. Эмоциональный отклик, по мнению Д.Б. Лихачева, является основой художественно-эстетического чувства. Оно представляет собой "социально-обусловленное субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением человека к эстетическому явлению или предмету" . В зависимости от содержания, яркости эстетические явления способны возбуждать в человеке чувства духовного наслаждения или отвращения, возвышенные переживания или ужас, страх или смех. Д.Б. Лихачев отмечает, что, испытывая такие эмоции неоднократно, в человеке формируется эстетическая потребность, которая представляет собой "устойчивую нужду в общении с художественно-эстетическими ценностями, вызывающими глубокие переживания" .

Еще одна категория художественно-эстетического воспитания - сложное социально-психологическое образование - эстетический вкус. Ю.Б. Борев определяет его, как "относительно устойчивое свойство личности, в котором закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для эстетической оценки предметов или явлений" . Д.Б. Неменский определяет эстетический вкус, как "невосприимчивость к художественным суррогатам" и "жажду общения с подлинным искусством". Но нам более импонирует определение, данное Е.О. Гусевым. "Эстетический вкус - это способность непосредственно, по впечатлению, без особого анализа чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные эстетические достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства".

Эстетический вкус формируется у человека в течение многих лет, в период становления личности. В дошкольном же возрасте о нем говорить не приходится. Однако это ни в коей мере не означает, что эстетические вкусы не следует воспитывать в дошкольном возрасте. Напротив, эстетическая информация в детском возрасте служит основой будущего вкуса человека. Ребенок имеет возможность систематически знакомиться с явлениями искусства. Воспитателю не доставляет трудности акцентировать внимание ребенка на эстетических качествах явлений жизни и искусства. Таким образом, постепенно у ребенка развивается комплекс представлений, характеризующих его личные предпочтения, симпатии. Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: овладения ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, развития способности к художественно-эстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими категориями эстетического воспитания.

Особенности художественно-эстетического воспитания в дошкольном возрастеФормирование личности ребенка, воспитание у него правильного отношения к окружающему - сложный процесс, в основе которого лежит правильное, гармоничное развитие чувств.

Чувство - особая форма отношения человека к явлениям действительности, обусловленная их соответствием или несоответствием к потребностям человека. «Ничто ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения к миру, как наши чувствования: в них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее строя», - говорил К.Д. Ушинский .

Формирование эстетических чувств начинается с раннего детства. Дошкольный возраст - это период первоначального фактического складывания личности. Дети дошкольного и школьного возраста с большим желанием строят замки и крепости из снега, мокрого песка или кубиков, забивают гвозди, с не меньшим старанием рисуют карандашами, красками или мелом. Родители должны всегда поддерживать, а не тормозить эти естественные потребности детей.

Дошкольный возраст - важнейший этап развития и воспитания личности. Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и любознательность.

Психологи выделяют 3 основных направления психического развития детей дошкольного возраста:

1. Формирование личности.

с ребенок начинает осознавать свое «я», свою активность, деятельность, начинает объективно себя оценивать;

с усложняется эмоциональная жизнь ребенка, обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства;

2.Расширение сферы деятельности ребенка.

с ребенок осваивает цели и мотивы различных видов своей деятельности;

с формируются определенные навыки, умения, способности и личностные качества (настойчивость, организованность, общительность, инициативность, трудолюбие и др.);

3.Интенсивное познавательное развитие.

с происходит усвоение сенсорной культуры языка;

с совершается восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени;

с развиваются виды и свойства памяти, внимания, воображения;

с происходит становление наглядных форм мышления и развитие знаково-символических функций сознания;

Чтобы взрослый человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Б.Т. Лихачев пишет: "Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования художественно-эстетического отношения к жизни". Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства личности . Сущностные художественно-эстетические качества личности закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь. Но именно в дошкольном и младшем школьном возрасте художественно-эстетическое воспитание является одной из главных основ всей дальнейшей воспитательной работы.

На этапе от 2,5 до 3-4,5 лет происходят следующие изменения:

с овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);

с обогащение содержания творческой деятельности;

с овладение «языком» творчества;

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек.

В возрасте от 4,5 до 7 лет у детей развиваются изобразительные способности, воображение, художественное мышление при создании сюжетных и декоративных композиций; дифференцируются предпочтения на фоне разносторонних интересов - к живописи или графике, пластике или дизайну.

На протяжении всего дошкольного периода происходят изменения восприятия, от простых попыток рассмотреть и ощупать, не отвечая на вопрос, каков предмет, до стремления более планомерно и последовательно обследовать и описать предмет, выделяя наиболее заметные особенности.

Усвоение детьми системы сенсорных эталонов существенно перестраивает их восприятие, поднимая его на более высокий уровень. В процессе познавательной деятельности дети овладевают систематизированными знаниями о чувственных качествах предметов, особую роль при этом играет формирование у них обобщенных способов обследования предметов. От способов обследования зависит структура формируемых образов.

Сенсорная культура имеет большое значение для художественно-эстетического воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, сочетания форм и цветов открывает возможность лучше понимать произведения искусства, получать потом от этого удовольствие. Ребенок учится создавать образ, овладевает способностью передавать присущие предметам свойства, форму, строение, цвет, положение в пространстве, свои впечатления, усваивает знания о материалах, используемых для передачи изображения, создания художественного образа. Овладение изобразительно-выразительными навыками приобщает детей к элементарной творческой деятельности, проходя сложный путь от простейших действий к процессам образного воспроизведения форм.

Следующая особенность художественно-эстетического воспитания в дошкольном возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника. Формирование художественных и эстетических идеалов у детей, как части их мировоззрения, - сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги и психологи, упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы претерпевают изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут претерпевать коренные изменения. "Педагогическая суть процесса формирования художественных и эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые содержательные идеальные представления о прекрасном, об обществе, о человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе новой и увлекательной форме", - отмечает в своей работе Е.М. Торшилова .

К концу преддошкольного возраста ребенок может переживать элементарные эстетические чувства и состояния. Ребенок радуется красивому банту на голове, любуется игрушкой, поделкой и т.д. В этих переживаниях сначала отчетливо выступает прямая подражательность взрослому, в виде сопереживания. Ребенок повторяет за мамой: «Как красиво!» Поэтому, общаясь с маленьким ребенком, взрослые должны подчеркивать эстетическую сторону предметов, явлений и их качеств словами: «какая красивая поделка», «как нарядно одета кукла» и так далее.

Поведение взрослых, их отношение к окружающему миру, к ребенку становится для малыша программой его поведения, поэтому очень важно, чтобы дети видели вокруг себя как можно больше доброго и красивого.

Подрастая, ребенок попадает в новый коллектив - детский сад, который берет на себя функцию организованной подготовки детей к взрослой жизни. Вопросы художественно-эстетического воспитания в детском саду начинаются с тщательно продуманного оформления помещения. Все, что окружает ребят: парты, столы, пособия - должно воспитывать своей чистотой и аккуратностью.

Еще одним из главных условий является насыщенность здания произведениями искусства: картинами, художественной литературой, музыкальными произведениями. Ребенок с раннего детства должен быть окружен подлинными произведениями искусства.

Большое значение в художественно-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста имеет народное декоративно-прикладное искусство. Воспитатель должен знакомить детей с изделиями народных мастеров, тем самым прививая ребенку любовь к Родине, к народному творчеству, уважение к труду.

Художественно-эстетическое воспитание должно вызывать активную деятельность дошкольника. Важно не только чувствовать, но и создавать нечто красивое. Обучение, которое целенаправленно осуществляется в детском саду, направлено также и на развитие художественных и эстетических чувств, поэтому большое значение имеют такие систематические занятия, как музыкальные, ознакомление с художественной литературой, рисование, лепка и аппликация, особенно если воспитатель учит детей подбирать формы, цвета, составлять красивые орнаменты, узоры, устанавливать пропорции и т.д.

Формирование первых эмоционально-эстетических оценок, воспитание художественного вкуса во многом зависит от игры. Общеизвестно влияние художественных игрушек на художественно-эстетическое воспитание детей. Примером служат народные игрушки: матрешки, веселые дымковские свистульки, поделки, сделанные вручную.