Муниципальная образовательная организация

«Общеобразовательная школа №11 города Енакиево»

Доклад на заседание педагогического совета

по теме

«Использование личностно-ориентированного

подхода при изучении математики»

подготовила

учитель математики

Икаева Марина Александровна

Енакиево 2019

«Человек в обществе должен расти согласно своей природе, быть самим собой и единственным, как на дереве каждый лист отличаться от другого. Но в каждом листике есть нечто общее с другими, и эта общность перебегает по сучкам, сосудам и образует мощь ствола и единство всего дерева.»

М. Пришвин

На протяжении 2014-2019 учебных годов педагоги МОО «ОШ №11 г. Енакиево» работали над проблемой «Самореализация личности учителя и ученика в личностно-ориентированном образовательном процессе». Как учитель математики я рассматривала эту тему с точки зрения своего предмета, а именно: совершенствование личности учеников через совершенствование личности учителя в личностно-ориентированном образовательном пространстве в ходе изучения математики, использование на уроках математики личностно-ориентированного подхода. Эта проблема была и остается актуальной, так как в основу Государственных Образовательных Стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования положены принципы системно - деятельностного, метапредметного, личностно-ориентированного, компетентностного подходов, реализованных в предметных областях и отраженных в результативных составляющих содержания основного общего образования. Личностно-ориентированный подход к обучению обеспечивает развитие академических, социокультурных, социально-психологических и других способностей обучающихся.

В обучении математике возникают определенные сложности, связанные с личностными особенностями современных детей.

Что делать? Как построить учебный процесс? Как побудить школьников к активному и осознанному усвоению знаний? Успешность усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность осмысления знаний, уровень развития обучающихся зависит не только от деятельности учителя, но и от их познавательных возможностей и способностей, обусловленных многими факторами, в том числе особенностями восприятия, памяти, мыслительной деятельности и физического развития .

Личностно-ориентированный подход в преподавании - концентрация внимания педагога на целостной личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и возможностями развития.

Цель личностно - ориентированного образования - создание условий для полноценного развития следующих функций индивидуума:

способность человека к выбору (неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других индивидов и человеческих общностей);

умение рефлексировать, оценивать свою жизнь (качество отдельного человека или группы, отражающие способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности);

поиск смысла жизни, творчество (процесс и результат развития и проявления индивидом присущих ему качеств и способностей);

формирование образа “Я” (осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и окружающим);

ответственность (в соответствии с формулировкой “ Я отвечаю за всё”);

автономность личности (по мере развития она всё больше освобождается от других факторов).

Для реализации личностно-ориентированного подхода необходимо учитывать не только личные качества обучающихся, но общие особенности современных детей. Современный ученик является представителем поколения Z. Учитель же представитель поколения Х или У. Поэтому, для налаживания связи «ученик – учитель», учитель должен постоянно работать над самореализацией, над совершенствованием своего педагогического мастерства.

Особенность мышления ученика Z – клиповость ( краткость и красочность восприятия внешнего мира). Ведущую роль в формировании данного вида мышления выполняют средства массовой информации: телевидение, Интернет, где широко распространены приемы «клиповой» подачи информации. Суть которой заключается в том, что информация подается частями, отрывками, суть и связи между объектами не прослеживаются. Как следствие – обучающиеся неспособны системно воспринимать информацию, системно мыслить и излагать свои мысли. Часто после произнесенной (написанной) тобой фразы, человек не пытается понять ее целиком, а выхватывает кусок-раздражитель, на который у него уже готов заранее ответ. Клиповое сознание вошло в наших детей и необходимо найти пути и возможности грамотного его применения как в образовательном процессе так во всех жизненных аспектах. Чтобы вычленяя краткую информацию, картинку обрывка мира, в дальнейшем передавать фундаментальные знания.

Особенность внимания ученика Z

Устойчивость внимания у нынешних учеников уменьшилась в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением, а вот переключение и распределение внимания развиты хорошо. Если 10 лет назад ребенок мог удерживать внимание 45 минут, то сейчас это происходит уже совсем на другой основе. И это тоже связано с клиповым мышлением. Зато современные дети с легкостью могут делать несколько дел одновременно: учить уроки, слушать музыку, переписываться Вконтакте и играть в компьютерные игры.

Особенность памяти ученика Z

У детей цифрового поколения будет больше развита кратковременная память, чем долговременная. Современному ребенку, имеющему возможность в любое время «погуглить» и найти нужную информацию нет смысла хранить ее в своей памяти. Изменяется и структура мнемонических процессов. Современные подростки совершенно точно запоминают не содержание, а место, где находится какая-либо информация. Меняется интенсивность мнемонических процессов.

Личностные особенности ученика Z.

Во-первых, это гиперактивность, как результат клипового сознания. Этим детям трудно долго оставаться сосредоточенными на чем-то одном, они очень непоседливы и потому расторможены, гиперактивны. Поэтому у таких детей часто возникают проблемы с успеваемостью из-за неусидчивости и нетерпеливости, хотя при этом они и могут быть одаренными в каких-то отдельных сферах деятельности. Избыток информации, который обрушивается на детскую голову с первых лет жизни, приводят к нарушению возрастного развития нервной системы. Вот почему эти дети повышенно возбудимы, впечатлительны, непоседливы и менее послушны.

Вторая черта «поколения будущего» − склонность к аутизации. Аутизация, как способ взаимодействия с миром людей, с детства погруженных в себя и неспособных общаться с окружающими, выступает как защита от проблем современного образа жизни, как способ отгораживания от мира. С одной стороны, поколение Z становится менее общительными, более погруженными в себя и виртуальный мир и фантазии. На языке психологии – более интравертированными. С другой стороны, детский эгоцентризм, для ребенка это естественно – думать исключительно о себе. Психологический диагноз нового поколения – интровертированный индивидуализм.

У молодежи еще больше обострится конфликт отцов и детей, конфликт мировоззренческий. Углубляется разрыв поколений, и то, что дети должны воспринимать от родителей – жизненный опыт и т.д., сейчас они в основном отбрасывают. Для них взгляды родителей безнадежно устарели.

Особенности обучения ученика Z.

С учётом психологических особенностей детей и с учётом особенностей поколения Z, необходим выбор адекватного стиля обучения, об основных чертах которого пишет известный американский специалист в области обучения детей и взрослых Джули Коатс, автор книги «Поколения и стили обучения». Дж. Коатс предлагает «подсказки» современным педагогам, которые помогут выстроить адекватный стиль обучения со школьниками, относящимся к Поколению Z.

Таким образом, учитывая особенности современных детей, учитель должен совершенствовать свои педагогические умения и навыки с целью совершенствования личности ученика в личностно-ориентированном образовательном пространстве.

Действительно, современный урок уже не обойдется без принципов ориентирования на личность ученика.

Для реализации личностно-ориентированного урока требуется учитывать следующие подходы:

- изложение учебного материала должно быть направлено на интегрирование его содержания, установление межпредметных связей, обогащение личного опыта каждого ученика;

- учебный материал должен давать возможность выбора при выполнении заданий и решении задач;

- стимулирование самостоятельного выбора и использования значимых способов освоения учебного материала.

Организация занятия предполагает включение таких моментов как:

- учёт личностных особенностей обучающихся;

- применение приёмов для актуализации и обогащения субъектного опыта ребёнка;

- использование разнообразных форм общения, особенно диалога, полилога;

- создание доверия и толерантности в учебных взаимодействиях;

- стимулирование учеников к выбору учебных заданий, форм и способов их выполнения;

- использование учащимися таких речевых оборотов, как: “я полагаю, что…”, “мне кажется, что…”, “по - моему мнению”, “я думаю, что…” и т. д.

Система работы учителя математики состоит из следующих компонентов:

Диагностика обучаемости и обученности обучающихся как условие реализации технологии личностно ориентированного обучения математике.

Дифференциация обучения с постановкой разноуровневых целей к каждой учебной теме позволяет учителю использовать индивидуальный подход к детям, управлять учебно-познавательной деятельностью обучающихся.

Рефлексивный характер обучения; оценка учащимися своих возможностей и результатов учения; предоставление учащимся выбора содержания и форм учения; сочетание самоконтроля; взаимоконтроля учащегося и контроля со стороны учителя; система поощрительных приемов, дающая комплексный подход к получению оценки; самостоятельная формулировка реальных и перспективных целей урока.

Создание условий для включения каждого ученика в деятельность, организация системы дифференцированных заданий на протяжении всей темы, работа с алгоритмами, тестами - позволяет организовать доминирующую самостоятельную деятельность ученика по целеполаганию, самопланированию, самоорганизацию, самоконтролю, самооценке и коррекции своих знаний, умений и навыков.

Уровневое домашнее задание на всю тему с различными способами коррекции на каждом занятии. Разработка учениками к каждому занятию серии репродуктивных и проблемных вопросов по изучаемой теме. Составление учащимися кроссвордов, карточек - заданий, написание ими рефератов, сказок, стихов, создание проектов.

Принципы личностно ориентированного обучения

Принцип целеполагания и мотивации. Важное значение на уроке в реализации данного принципа приобретают организация и управление деятельностью обучающихся по целеполаганию, мотивации и определению темы занятия, которое реализуется на практике различными путями:

на одних уроках ученики совместно с учителем формулируют проблемный вопрос;

на других - учащиеся выходят на постановку целей, анализируя домашнее задание;

на третьих - учителем на доске записываются только ключевые и вопросительные слова типа: а) Что? Как? Зачем? Почему? От чего зависит? Как влияет? Что общего? б) Определить, вывести, выявить закономерность, доказать и т. д., а учащиеся на основе данного составляют целостную картину целей на занятие.

Принцип открытости, понимаемый как возможность дополнять, видоизменять информацию, формы организации учебно-познавательной деятельности, реализуется на основе обработки результатов диагностики с мониторинговым подходом. Контрольная диагностика позволяет учителю объективно определять количество учеников, работающих на разных уровнях, корректировать педагогические воздействия. На занятиях главный акцент делается на самостоятельную работу с индивидуальным темпом в сочетании с приемами взаимообучения и взаимопроверки.

Принцип вариативности реализуется путем использования на уроках нескольких альтернативных учебников, справочников, таблиц, что позволяет рассмотреть многие вопросы с различных позиций и выработать свой подход к их решению.

Принцип направленности обучения на развитие личности ученика осуществляется через создание условий для каждого школьника по формированию индивидуального стиля деятельности, а именно через самостоятельную и контрольную работы с разноуровневыми заданиями; выбор ролей в деятельности групп; возможность выбора уровня домашнего задания.

Принцип успешности обучения означает собственный успех каждого школьника, использование стимулирующего поощрения его активной деятельности при работе оценочной системы (поощрение с помощью накопления баллов, жетонов). Это позволяет увеличить интенсивность урока за счет повышения активности обучающихся и возможности оценить каждого, создает высокий эмоциональный подъем и настрой на весь урок, условие для повышения интереса к предмету, увеличения количества учеников, вовлекаемых в активную учебно-познавательную деятельность.

Принцип индивидуализации обучения опирается на составление индивидуальных программ по усвоению учебного материала для каждого ученика на основе результатов мониторинга по определению зоны ближайшего развития.

Структура личностно ориентированного урока

При осуществлении любой деятельности (в том числе и учебной) учитель должен:

осознать цель своей деятельности, ее задачи и сориентироваться в условиях ее протекания;

выработать план действий в соответствии с результатами ориентировки;

реализовать намеченное;

осуществить самоконтроль, т.е. сопоставить результат с планом.

Для проведения урока от учителя требуется ряд умений:

умение организовать деятельность обучающихся на каждом этапе урока (от постановки учебной задачи до получения задуманного результата), грамотно пользоваться способами обучения, избранными для достижения целей;

умение общаться с учащимися, обеспечивая желаемую атмосферу урока;

умение контролировать ход работы, т.е. сопоставлять замысел с его реализацией и при необходимости по ходу урока вносить возможные коррективы.

Использование личностно-ориентированного подхода на различных этапах урока математики.

Организационный момент. На своих уроках использую различные психологические приемы эмоционального настроя на урок «Улыбнемся друг другу», «Каким будет наш урок», «Цветная рефлексия», «Цвет настроения». В старших классах использую эпиграфы к уроку, смысл которых соответствует в целом содержанию урока, его целям и задачам.

Например:

«Если вы хотите научиться плавать, то смело входите в воду, а если хотите научиться решать задачи, то решайте их!» (Д. Пойа)

«Незнающие пусть научатся, знающие - вспомнят еще раз». (Античный афоризм.)

Чем больше я знаю, тем больше умею.

Числа правят миром. (Пифагор)

Терпение и труд все перетрут.

Была бы охота, заспорится любая работа.

В задачах тех ищи удачи

Где получить рискуешь сдачи. (Л.Хейл)

Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий.

С малой удачи начинается большой успех.

«Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше рассуждать, чем заучивать».

Р.Декарт

«Прежде чем решать задачу – прочитай условие». (Жак Адамар)

"Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью" Л.Н.Толстого

При информировании о домашнем задании и при проверке домашнего задания также использую личностно-ориентированный подход.

Домашнее задание должно носить дифференцированный характер, учитель должен действовать в пределах зоны личного развития каждого ученика. Задание на дом может выходить за пределы изучаемого материала. Например, подготовить сообщение об известном ученом-математике, про некоторое явление, которое может быть описано с помощью математики, составить кроссворд, найти интересный материал и представить его одноклассникам.

При проверке домашнего задания использую приемы: Найди ошибку, Задай вопрос по предложенному решению, Продолжи решение. В старших классах проверяю домашнее задание, привлекая экспертов – хорошо подготовленных учеников. Эксперты работают с небольшой группой учеников, у которых проверяют домашнее задание, в ходе которого не только исправляют ошибки, но и проводят коррекцию знаний. Контроль за правильностью выполнения задания осуществляю с помощью самопроверки, взаимопроверки, в ходе защиты домашнего задания в группах. В 5 классах домашнее задание проверяю у каждого после проверки учениками.

Пример проверки домашнего задания в 5 классе.

Решить задачу: два пешехода движутся навстречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч соответственно. Через какое время встретятся пешеходы, если расстояние между пунктами 18 км/ч? Какое расстояние пройдет каждый из них до момента встречи?

Найди ошибку

Скорость 1 пешехода – 4км/ч

Скорость 2 пешехода – 5 км/ч

Расстояние между пунктами – 18 км

Время встречи - ?

Решение

4+5=9 (км/ч) – скорость движения

18:2=9(ч) – время встречи

9∙4=36 (км) – прошел первый пешеход

9∙5=45 (км) – прошел второй пешеход

Ответ: встретились через 9 часов; 36 км - прошел первый; 45 км – прошел второй

Какие вопросы вызывает решение?

Скорость 1 пешехода – 4км/ч

Скорость 2 пешехода – 5 км/ч

Расстояние между пунктами – 18 км

Время встречи - ?

Расстояние, которое прошел 1-ый - ?

Расстояние, которое прошел 2-ой?

Решение

1) 4+5=9

2) 18:9=2

3) 4∙2=8

4) 5∙2=10

Ответ: 2; 8;10

2. Актуализация субъективного опыта обучающихся или создание «ситуации успеха». Под актуализацией субъектного опыта обучающихся понимается совокупность действий педагога, направленных на стимулирование желания ребенка использовать в той или иной учебной ситуации, ранее приобретенные знания, умения и навыки.

Это нужно для того, чтобы решить следующие педагогические задачи:

1) способствовать восприятию учащимися нового материала;

2) содействовать установлению в сознании ребенка связей между ранее накопленным и новым опытом. «Ситуация успеха» внушает ученику уверенность в собственных силах. У детей появляется желание достигнуть хороших результатов.

На этом этапе учащиеся могут выполнить задание трех уровней сложности (уровневая дифференциация). Ученику дано право выбрать самому задание, исходя из своих возможностей. Затем каждый оценивает сам свою работу путем самопроверки. Анализирует свои ошибки, учитывает их, устанавливает причины. Это дает шанс еще раз проработать эту тему. Успех должен ощутить каждый ученик. Средний уровень - задания, соответствующие обязательным результатам обучения.

Достаточный уровень – задания, на умение применять знания в ситуациях сходных, с теми, что были разобраны в классе.

Высокий уровень – задания, для школьников, проявляющих повышенный интерес к математике.

Данный этап может сопровождается как устной так и письменной работой. Формы его проведения различны: арифметическая головоломка, занимательные задачки, игра «Интеллектуальный марафон», арифметические, геометрические, графические диктанты, блиц – турниры.

В старших классах использую задания «Установи соответствие», «Тест из четырех заданий». При этом ученики работают в парах, в четверках. Если кто-то из учеников не справляется с заданием, члены микрогруппы помогают ему. В процессе этой работы разрешается передвижение по классу, допускается легкий шум.

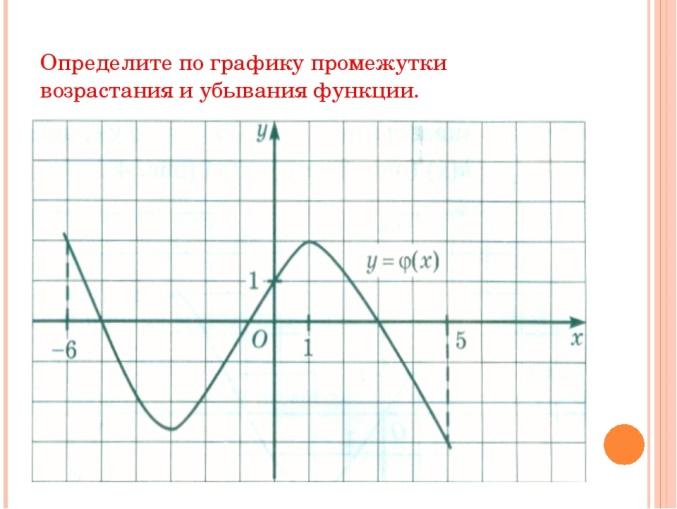

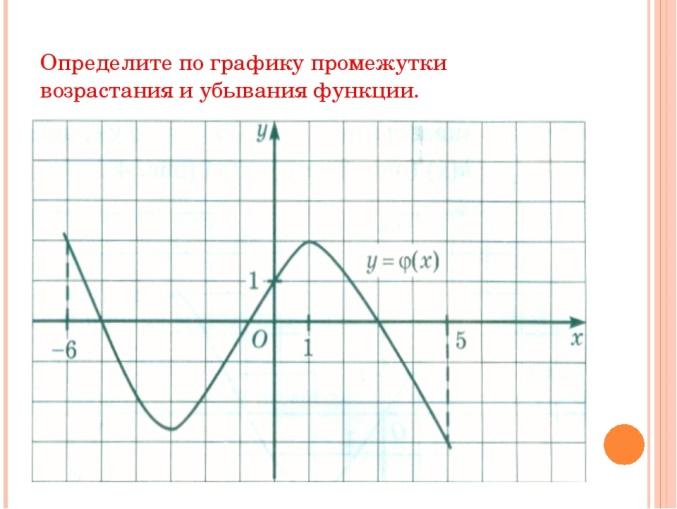

Например, перед изучением темы исследование функции на монотонность с помощью производной необходимо повторить понятия и признаки возрастания и убывания функции, правила дифференцирования. Составляю тест из четырех заданий.

3.Определите промежутки возрастания

4. Определите промежутки убывания функции

Задания выполняют в сменных парах

После выполнения задания обобщают, делают выводы.

3. Подведение к теме урока и целеполагание.

Чаще всего использую на уроках учебную проблему как тему урока. Для этого использую задания, для решения которых ученики не владеют необходимыми знаниями. После постановки учебной проблемы, которая чаще всего подводит обучающихся к определению темы урока, использую приемы постановки целей и задач обучающимися: «Самостоятельное определение цели урока», «Целевое дерево» с последующий рефлексией в конце урока для индивидуальной фиксации достижений или же затруднений. В старших классах допускается индивидуальное целеполагание каждым. На уроке закрепления изученного материала один обучающийся может ставить цель «совершенствовать умения и навыки» и работает в последствии с более сложным материалом, другой же обучающийся имеет своей целью «формировать умения и навыки», тогда он работает с совершенно другим материалом. При таком подходе к целеполаганию перед обучающимися не ставятся лично недостижимые цели.

Подведение к теме урока через учебную проблему:

9 класс. Алгебра

Решить уравнения:

Решают первые три уравнения, после два – затрудняются

Где возникли затруднения? Почему? Каких знаний не хватает?

Какова тема урока? Каковы цели урока?

После изучения нового материала возвращаемся к решению проблемы.

Подведение к теме урока через задания, которые невозможно решить:

7 класс. Геометрия

Построить треугольник с углами

Какое свойство треугольника мы сегодня изучим? Какова тема урока?

4. «Открытие» нового знания. На этом этапе каждый ученик должен включиться в поиск решения проблемы, а значит в активную познавательную деятельность. Важно, чтобы на каждом уроке ребенок переживал радость открытия, чтобы у него формировалась вера в свои силы и познавательный интерес.

Формы работы обучающихся:

В парах

В малых группах

В больших группах

Организация учебной деятельности:

Мини-исследовательские задания, посильные для обучающихся;

Работа с учебником: вопросы к тексту, построение алгоритмов

5. Этап применения знаний. На этом этапе идет повторение, закрепление полученных знаний. Главной целью является тренинг выведенных алгоритмов действий, включаются некоторые новые элементы – это может быть систематизация изученного материала, его углубление, выходящее за рамки обязательных результатов обучения, расширение кругозора детей, опережающая подготовка к изучению следующих тем.

6. Этап проверки знаний

На данном этапе можно использовать различные тестовые задания, как на бумажном носителе, так и на электронном. Ученикам предоставляется выбор, с помощью какого источника им удобней выполнить задание.

Таким образом, предлагаемые тесты ставят ребёнка в ситуацию выбора такого задания, с которым ребёнок обязательно справится, т.е. удовлетворение потребности в самовыражении, самореализации, что обеспечит успех. Личностно-ориентированный подход предполагает привлечение к оцениванию самих обучающихся. Для этого, после выполнения тестов учащимся предлагается оценить себя. На доске написаны ключи к заданиям, он проверяет их и оценивает. Если вдруг по каким-то причинам ребёнок поставил неудовлетворительную оценку, то учитель ее в журнал не выставляет, а оставляет за ним право еще раз подготовиться и выполнить тест.

Так же можно использовать листы взаимоконтроля, которые содержат перечень программных вопросов по изучаемой теме. Ученики отвечают на вопросы друг другу по очереди и взаимно оценивают друг друга.

Контроль учебной деятельности должен быть направлен на выявление динамики приобретения знаний, развития умений и навыков.

Для отслеживания этой динамики используются различные виды контроля:

стартовый, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития обучающихся;

прогностический, представляющий собой «проигрывание» всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения;

пооперационный, ориентированный на оценку правильности, полноты и последовательности выполнения действий, составляющих решение той или иной учебной задачи;

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполнения операций с образцом;

итоговый, на основе которого определяется уровень сформированности знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.

Очень важной является процедура оценивания, которая также должна быть направлена на раскрытие потенциальных возможностей обучающихся с учётом их индивидуальных достижений.

На этапе изучения нового материала, выполнения тренировочных упражнений, в процессе поисковой работы оценивать обучающихся некорректно и допустимо только в случае значительных достижений. В основном ведётся лишь наблюдение за ходом работы, за тем, как относится школьник к учению, какова его познавательная активность.

Если ученик не справился с заданием, необходимо выяснить причины, организовать необходимую коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. Затем предложить выполнить задание, аналогичное тому, с которым он не справился.

Уместно предложить выполнить самостоятельную работу по одному из предложенных вариантов: а) полностью самостоятельно; б) по аналогии с решениями упражнений, записанных на доске; в) с использованием учебника.

7. Подведение итога – традиционный момент. Учащиеся должны неплохо справляться с обобщением, оно необходимо, так как дисциплинирует, помогает повторить, закрепить на уровне обобщения. Этот этап включает:

решение вопроса о том, удалось ли осуществить намеченные цели;

анализ конкретных результатов обучения, выявление достижений, удач, недостатков, просчетов;

внесение необходимых уточнений, изменений в план дальнейшей работы по теме.

8. Этап нацелен на осознанное выполнение домашнего задания. Домашнее задание должно быть дифференцировано – по выбору.

Каждый этап урока должен быть тесно связан. Осуществление триединой цели должны способствовать все этапы: развитие математической речи, самопроверки, взаимопроверки, умение сопоставлять, анализировать, логически мыслить – должны развиваться при решении «проблемной ситуации», подведение итога урока. Задачи воспитания осуществляются через создание дружеской творческой атмосферы урока, доброжелательного отношения учителя и учеников. В целом, урок должен представлять целостную систему.

Заключение

Личностно ориентированный подход в обучении – это важнейший принцип воспитания и обучения. Он означает действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно- урочной системы обучение по обязательным учебным программам, предполагает сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных заданий для повышение качества и развития каждого ученика. Успешно развивается познавательная активность, интеллектуальная деятельность каждого ученика с учётом его возможностей и способностей.

Технология личностно ориентированного обучения математике вовлекает каждого ученика в процесс само- и соуправления своим развитием.

Как итог можно сказать, что современный школьник и учитель должны обладать навыками 4К :

Креативность, критическое мышление, коммуникативность, кооперация. Эти навыки являются необходимыми для человека 21 века.

Библиография:

1. Иванова Е.С. Особенности эмоционального интеллекта в подростковом возрасте // Эксперимент и инновации в школе. 2011. № 6. С.37–42.

2. Клепиков В.Н. Потенциал социокультурной модернизации образования в ракурсе нравственно-этического воспитания детей, подростков и молодёжи // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2013. № 3. С.39–46.

3. Коатс Дж. Поколения и стили обучения. М.: МАПДО; Новочеркасск: НОК, 2011.

Поколение Z: те, кто будет после / Из интервью А. Сычёвой с психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Марком Сандомирским. [Электрон. ресурс] URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1450249/

4. Селюкова М.А. Развитие социальной компетенции как ведущее направление в работе школьной социально-психологической службы с подростками // Эксперимент и инновации в школе. 2011. № 6.

5. Сиденко Е.А. Особенности старшего подросткового возраста // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2011. № 2. С.30–32.

6. Солдатова Г.В. Пойманные одной сетью. Социально-психологический анализ представлений детей и подростков об интернете. М.:Фонд развития интернет, 2011, 176 с. (В соавторстве с Зотовой Е.Ю., Гостимской О.С.)

7. Солдатова Г.В. Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Методическое пособие для работников системы общего образования. Практикум. Часть 2 — Центр книжной культуры Гутенберг Москва, 2013. — С. 137. (В соавторстве с Зотовой Е., Лебешевой М., Шляпниковым