«Легенды и мифы земли Саратовской»

Выполнил:

Об-ся 8-го класса

Симикин Владимир

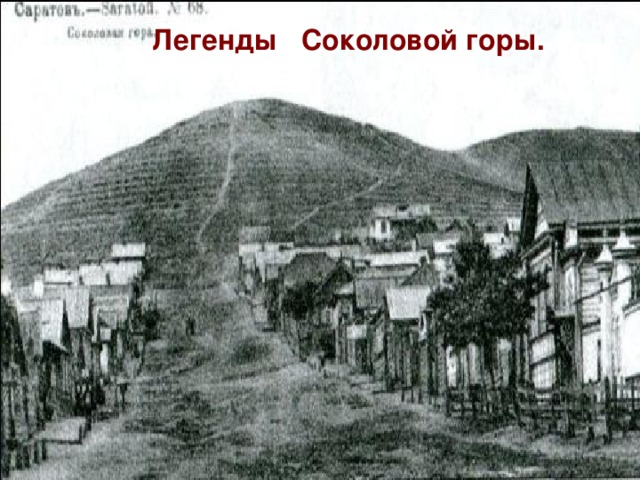

Легенды Соколовой горы .

Легенды Соколовой горы.

Величаво возвышается над Волгой Соколовая гора, давшая название раскинувшемуся у ее подножия городу – Саратову. Сары тау – желтая гора, красивая гора. Раньше Соколовая гора была покрыта дремучим лесом, в котором водились соколы, которых отлавливали для царской охоты. Существует легенда о воинах-защитниках Руси, что жили на Соколовой горе и несли дозор вместе с соколами. И пока эти доблестные богатыри охраняли землю русскую, была она в безопасности. В 1695 году царь Петр Первый, поднявшись на Соколовую гору, подарил городу земли, которые были видимы оттуда. Рассказывают, что в Саратов царь приплыл ночью, и специально, к его приезду, на горе разложили множество костров, которые подпалили при его появлении. Первой в городе царя встретила высокая гора над Волгой, озаренная множеством огней.

Об этом прекрасном месте существует несколько легенд, вот одна из них :

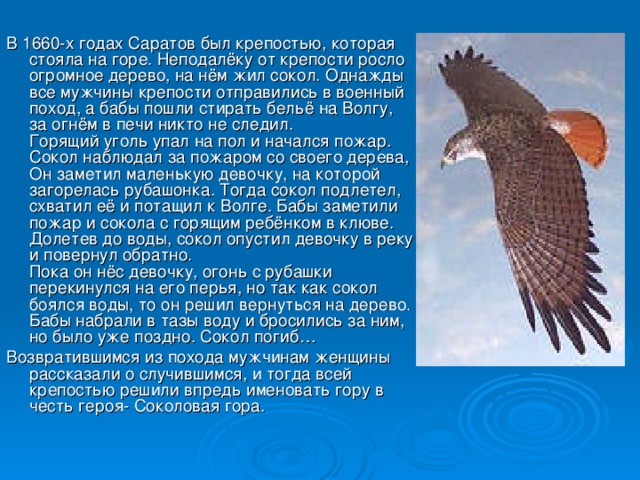

В 1660-х годах Саратов был крепостью, которая стояла на горе. Неподалёку от крепости росло огромное дерево, на нём жил сокол. Однажды все мужчины крепости отправились в военный поход, а бабы пошли стирать бельё на Волгу, за огнём в печи никто не следил. Горящий уголь упал на пол и начался пожар. Сокол наблюдал за пожаром со своего дерева, Он заметил маленькую девочку, на которой загорелась рубашонка. Тогда сокол подлетел, схватил её и потащил к Волге. Бабы заметили пожар и сокола с горящим ребёнком в клюве. Долетев до воды, сокол опустил девочку в реку и повернул обратно. Пока он нёс девочку, огонь с рубашки перекинулся на его перья, но так как сокол боялся воды, то он решил вернуться на дерево. Бабы набрали в тазы воду и бросились за ним, но было уже поздно. Сокол погиб…

Возвратившимся из похода мужчинам женщины рассказали о случившимся, и тогда всей крепостью решили впредь именовать гору в честь героя- Соколовая гора.

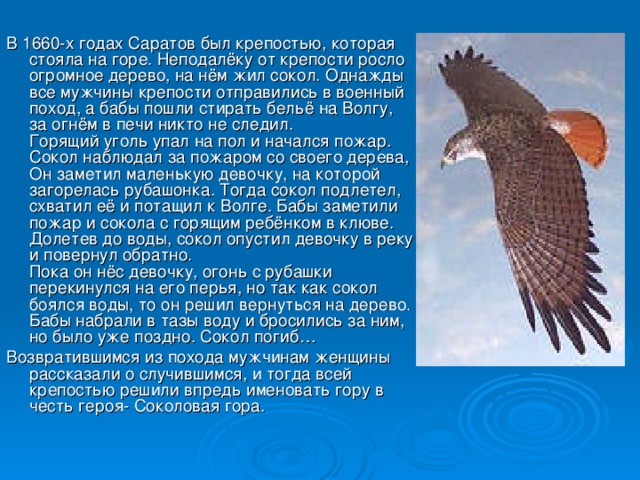

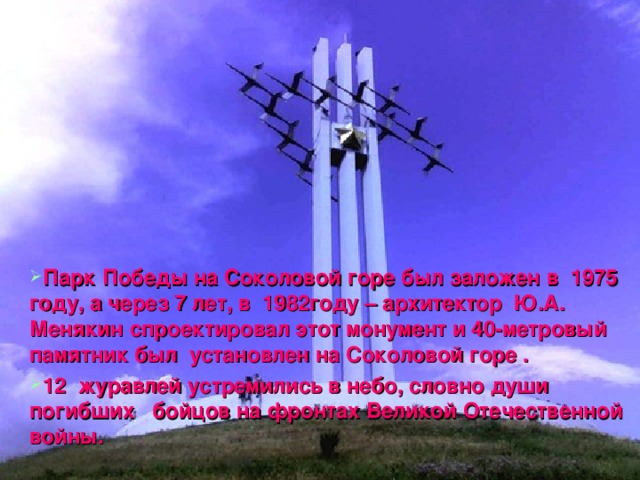

В настоящее время на Соколовой горе расположен музей под открытым небом – Парк Победы, где представлено более 180 экспонатов военной техники, скульптурные памятники и монументы.

- Парк Победы на Соколовой горе был заложен в 1975 году, а через 7 лет, в 1982году – архитектор Ю.А. Менякин спроектировал этот монумент и 40-метровый памятник был установлен на Соколовой горе .

- 12 журавлей устремились в небо, словно души погибших бойцов на фронтах Великой Отечественной войны.

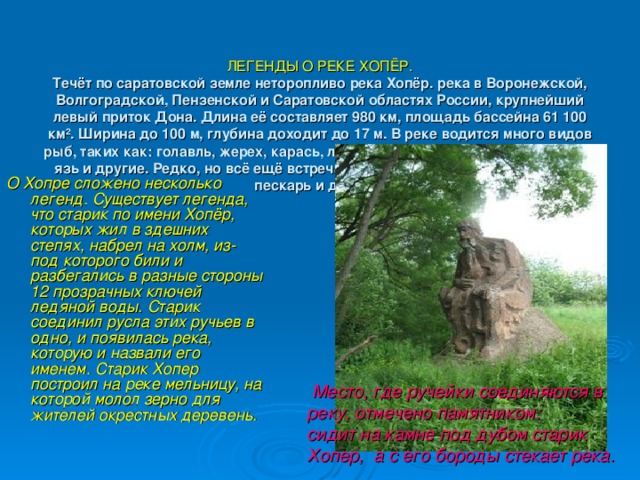

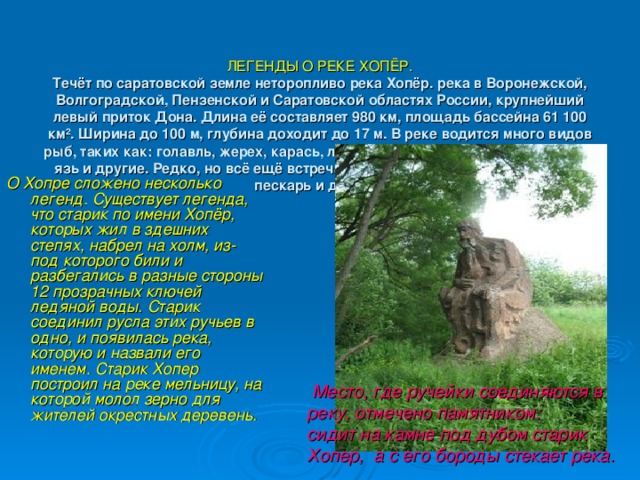

ЛЕГЕНДЫ О РЕКЕ ХОПЁР. Течёт по саратовской земле неторопливо река Хопёр. река в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Саратовской областях России, крупнейший левый приток Дона. Длина её составляет 980 км, площадь бассейна 61 100 км². Ширина до 100 м, глубина доходит до 17 м. В реке водится много видов рыб, таких как: голавль, жерех, карась, лещ, окунь, сом, судак, чехонь, щука, язь и другие. Редко, но всё ещё встречается стерлядь, налим, линь, сазан, пескарь и другие.

О Хопре сложено несколько легенд. Существует легенда, что старик по имени Хопёр, которых жил в здешних степях, набрел на холм, из-под которого били и разбегались в разные стороны 12 прозрачных ключей ледяной воды. Старик соединил русла этих ручьев в одно, и появилась река, которую и назвали его именем. Старик Хопер построил на реке мельницу, на которой молол зерно для жителей окрестных деревень.

Место, где ручейки соединяются в реку, отмечено памятником:

сидит на камне под дубом старик Хопер, а с его бороды стекает река.

Другая легенда рассказывает о любви славянского юноши Хопра и дочери половецкого хана прекрасной Вороны. В давние времена, когда по ковыльным степям от Волги до Днепра кочевали племена, а в густых лесах скрывались мордовские селения, была у половецкого хана Токая дочь, прекрасная Ворона. Стремительная, ловкая, красивая, стройная с иссиня чёрными волосами. Ворона часто снилась половецким и мордовским юношам. Но напали на землю злые татары, перебили храбрых юношей половецких, разграбили половецкие избы, взяли в плен молодых и старых. Лишь одна Ворона сумела убежать. Погнались за ней татарские воины. Девушка искала защиты у мордовцев. Но они, испугавшись погони, ушли в непроходимые леса. Увидел Ворону ловкий и смелый юноша Хопёр из славянского племени вятичей. На всём скаку подхватил он её, усадил на коня и помчался к седому Дону, ища защиты. А преследователи всё ближе и ближе. Седой Дон взмахнул речным покрывалом и превратил беглецов и преследователей в речки.

Предания волгарей. Ковыль.

Налетели вороги на степь –матушку. Повели в полон лад и чад. Заметались по степи матери, провожая малых детушек в неведомый полон.

Подлетали к дороге, чтобы в последний раз припасть к груди своей кровинушки, но звери-нехристи били их камчою, растрепанных, обезумевших от горя и отчаяния.

Тогда они взбегали на курганы, махали оттуда руками, кричали последние напутственные слова, рвали в безысходности свои поседевшие волосы и голосили, голосили. Тяжело, беспросветно, в надрыв.

Потом, когда скрывались несчастные дети в дорожной пыли и сумеречном степном мареве, падали живыми снопами на курганную землю, бились в беспамятстве в судорожных рыданиях, рвали волосы, проклиная горькое своё материнство, мачеху-судьбину и призывая на головы врагов-погубителей небесные кары.

Ковыль... Это седые волосы матерей наших туго взошли на горючих прощальных слезах. Оттого и мягок и волнист он. Не красив, а манит материнской нежностью своею. И на вкус солоноват да горек.

Знай: ни один зверь, ни одна животина, ни одна птица не осмелится употребить в пищу эту святую траву - ковыль; ни один человек не рвёт его в букеты - какая же от этого радость?

Ведь это материнские, поседевшие волосы...

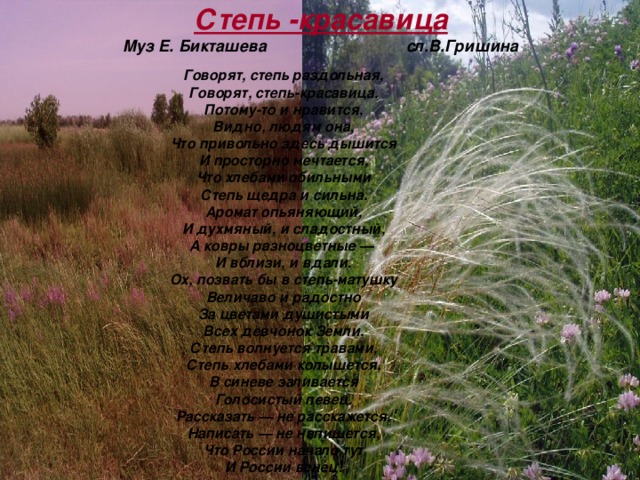

Степь -красавица Муз Е. Бикташева сл.В.Гришина

Говорят, степь раздольная,

Говорят, степь-красавица.

Потому-то и нравится,

Видно, людям она,

Что привольно здесь дышится

И просторно мечтается,

Что хлебами обильными

Степь щедра и сильна.

Аромат опьяняющий,

И духмяный, и сладостный,

А ковры разноцветные —

И вблизи, и вдали.

Ох, позвать бы в степь-матушку

Величаво и радостно

За цветами душистыми

Всех девчонок Земли.

Степь волнуется травами,

Степь хлебами колышется,

В синеве заливается

Голосистый певец.

Рассказать — не расскажется,

Написать — не напишется,

Что России начало тут

И России венец!

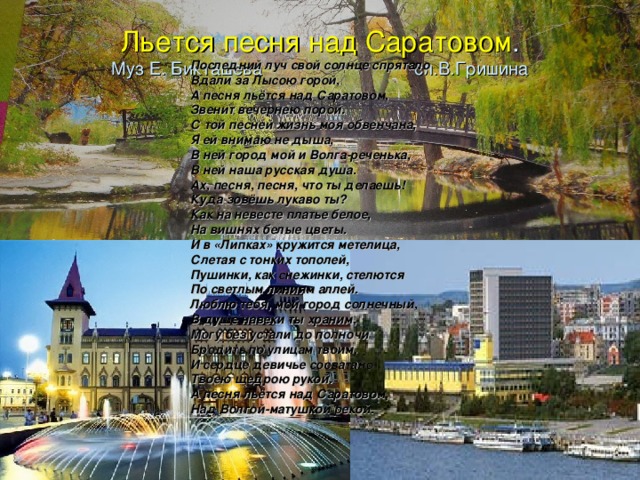

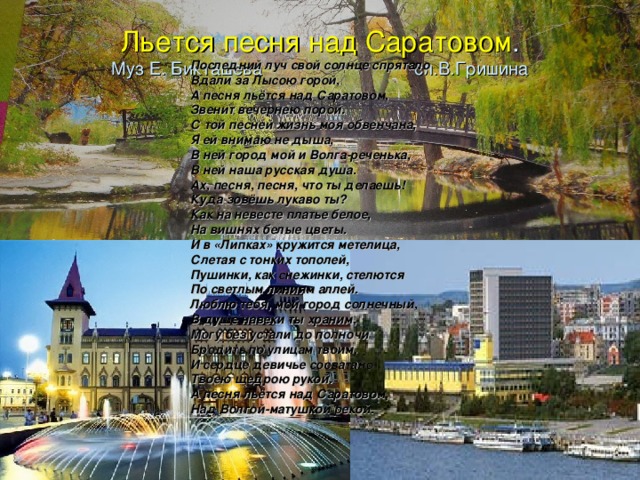

Льется песня над Саратовом . Муз Е. Бикташева сл.В.Гришина

Последний луч свой солнце спрятало

Вдали за Лысою горой,

А песня льётся над Саратовом,

Звенит вечернею порой.

С той песней жизнь моя обвенчана,

Я ей внимаю не дыша,

В ней город мой и Волга-реченька,

В ней наша русская душа.

Ах, песня, песня, что ты делаешь!

Куда зовёшь лукаво ты?

Как на невесте платье белое,

На вишнях белые цветы.

И в «Липках» кружится метелица,

Слетая с тонких тополей,

Пушинки, как снежинки, стелются

По светлым линиям аллей.

Люблю тебя, мой город солнечный,

В душе навеки ты храним,

Могу без устали до полночи

Бродить по улицам твоим.

И сердце девичье сосватано

Твоею щедрою рукой.

А песня льётся над Саратовом,

Над Волгой-матушкой рекой.

Пожалуй, нет даже ни одного села, не то чтобы города, жители которого не хотели бы иметь свою песню. Бикташев зарифмовал на мотив песни «Льётся песня над Саратовом» все 38 районов области.

Последний луч свой солнце спрятало

Вдали за Лысою горой.

А сколько песен у Саратова,

Что и не вспомнить их порой.

Но все районы нашей области

Мечтают песню и свою иметь.

Ах, как бы мне собраться с мыслями,

да все их разом и воспеть!

Саратов, Питерка, Романовка,

Турки, Самойловка, Балтай,

Красноармейск, Екатериновка,

Озинки, Ровное, Алгай,

Петровск, Калининск, Духовницкое,

Хвалынск, Бурасы, Воскресенское,

Вольск, Балаково, Ивантеевка,

И Пугачёв, и Красный Кут.

Маркс, Перелюб, Аткарск, Татищево,

Лысые Горы, Аркадак,

Степное, Энгельс, Горный, Ртищево,

Новоузенск, Карабулак.

Есть Мокроус, Ершов и Балашов,

И к Дергачам мы тоже всей душой.

А песня льётся над Саратовом

И это очень хорошо!