ЛЕКЦИЯ 2.

Биохимические основы наследственности.

Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК.

Гены и их структура. Реализация генетической информации.

Генетический код и его свойства.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Химическое строение и генетическая роль нуклеиновых кислот: ДНК и РНК.

Организмы обладают способностью передавать следующим поколениям свои признаки и особенности, т.е. воспроизводить себе подобных.

Это явление наследования признаков основано на передаче из поколения в поколение наследственной информации. Материальным носителем этой информации являются молекулы ДНК.

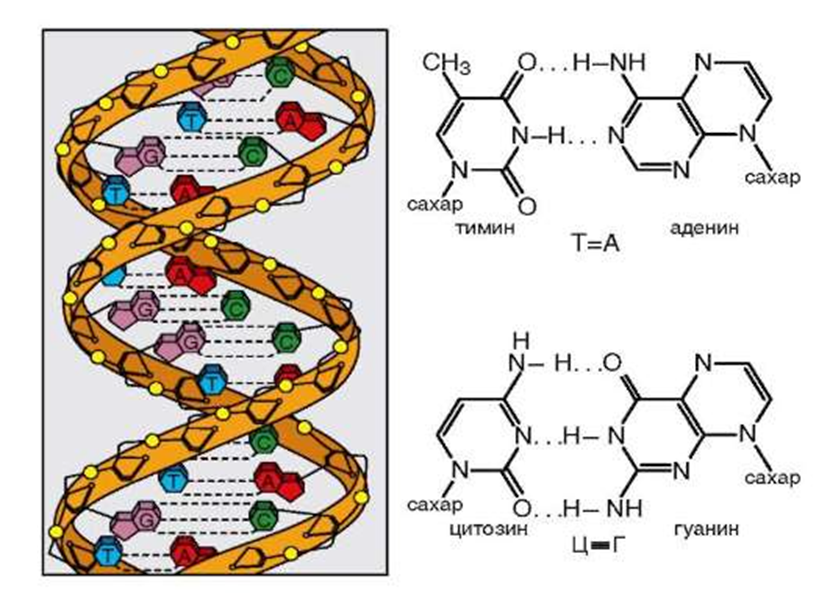

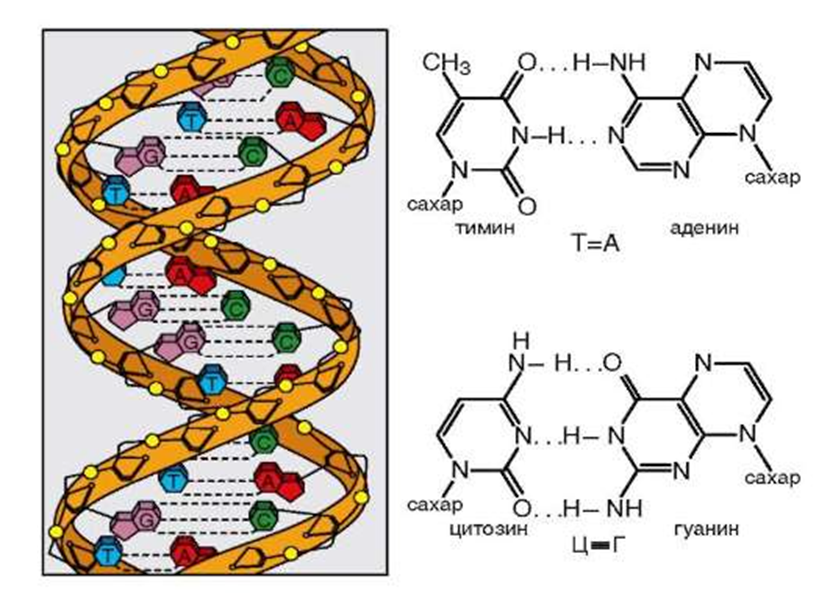

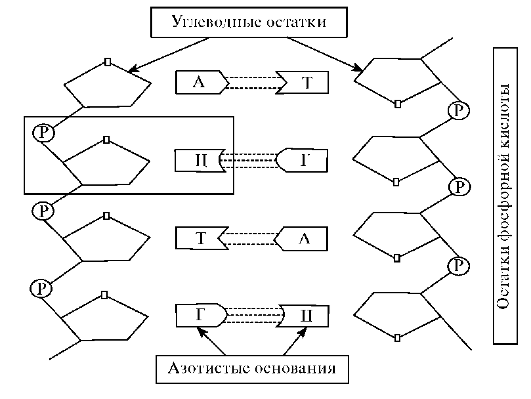

Рисунок 7 Строение молекулы ДНК

Нуклеиновая кислота представляет собой гигантскую молекулу или макромолекулу, построенную из многих повторяющихся единиц, называемых нуклеотидами.

Выяснение структуры и функции нуклеиновых кислот позволило понять, каким образом живые клетки, а значит, и организмы точно воспроизводят себя и как осуществляется хранение и кодирование генетической информации, необходимой для регуляции всех жизненных процессов. Поскольку нуклеиновые кислоты состоят из многократно повторяющихся мономерных звеньев - нуклеотидов, их называют также полинуклеотидами.

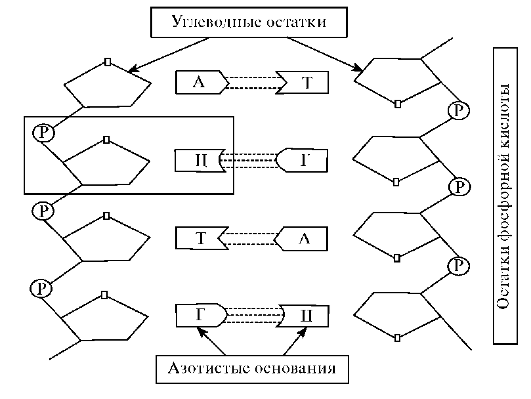

Нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара, остатка фосфорной кислоты.

Рисунок 8 Строение и составные части нуклеотида

Азотистые основания в структуре нуклеотида представляют собой производные одного из двух классов соединений - пуринового или пиримидинового ряда.

В нуклеиновых кислотах присутствуют два пуриновых производных - аденин (А) и гуанин (Г) и три пирими-диновых - цитозин (Ц), тимин (Т), урацил (У).

В состав ДНК входят аденин, гуанин, цитозин и тимин. РНК тоже имеет четыре типа оснований, из которых три (аденин, гуанин и цитозин) такие же, как в ДНК, а тимин заменен здесь другим пиримидином - урацилом.

Сахар, входящий в состав нуклеотида, содержит пять углеродных атомов, т.е. представляет собой пентозу. В зависимости от вида пентозы, присутствующей в нуклеотиде, различают два типа нуклеиновых кислот - дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и рибонуклеиновую кислоту (РНК).

Нуклеиновые кислоты являются кислотами, потому что в их молекулу входит остаток фосфорной кислоты.

Фосфорная кислота. В нуклеотидах к молекуле дезоксирибозы (или рибозы) с одной стороны присоединено азотистое основание, а с другой - остаток фосфорной кислоты. Нуклеотиды соединяются между собой в длинные цепи. Остов такой цепи образуют регулярно чередующиеся остатки сахара и фосфорной кислоты, а боковые группы этой цепи - четыре типа нерегулярно чередующихся азотистых оснований.

Именно такая специфичность строения полимерных молекул нуклеиновых кислот определяет возможность хранения в них обширной и сложной генетической информации.

Молекула ДНК представляет собой две параллельные неразветвленные полинуклеотидные цепи, закрученные вокруг общей оси в двойную спираль.

Рисунок 9 Схема строения молекулы ДНК по Уотсону и Крику

Двойная спираль ДНК правосторонняя, с диаметром 20 нм и шагом около 3,4 нм, каждый виток которой включает 10 пар нуклеотидов.

Пространственная структура ДНК удерживается множеством водородных связей, образуемых азотистыми основаниями, направленными внутрь спирали.

Водородные связи возникают между пуриновым основанием одной цепи и пиримидиновым основанием другой цепи. Эти основания составляют комплементарные пары (от лат. complementum - дополнение). Образование водородных связей между комплементарными парами оснований (А с Т и Г с Ц) обусловлено их пространственным соответствием.

Пиримидиновое основание комплементарно пуриновому основанию. Вследствие такой комплементарности азотистых оснований порядок чередования нуклеотидов в обеих нитях ДНК оказывается взаимообусловленным.

Комплементарность двух нитей молекулы ДНК приводит к тому, что число пуринов в нем равно числу пиримидинов [А=Т; Г=Ц или (А+Г)/(Т+Ц)=1].

Именно комплементарностью определяется точное воспроизведение последовательности оснований при копировании ( репликации) молекул ДНК.

Рисунок 10 Комплементарность цепей в ДНК

Размеры ДНК могут меняться в гигантских пределах - от нескольких нук-леотидов до миллиардов пар оснований. Единицами измерения длины молекулы являются: пары оснований (п. о.), тысячи пар оснований - килобазы (кб), миллионы пар оснований - мегабазы (мб).

Молекулы ДНК бывают либо линейными, либо замкнутыми в кольцо. У человека большая часть ДНК (3,2 миллиарда пар оснований в гаплоидном наборе) присутствует в ядрах клеток (они диплоидны) в виде 46 плотно упакованных, суперскрученных нитей (хромосом). Сравнительно небольшая часть ДНК, около 5 % локализована в митохондриях.

В отличие от ДНК молекулы РНК, как правило, однонитевые.

Построены они аналогично нитям ДНК, только, как уже говорилось, в сахарно-фосфатный остов их молекул входит не дезоксирибоза, а рибоза, и вместо тимина у них имеется другой пиримидин - урацил.

В зависимости от функций, присущих молекулам РНК, все РНК могут быть разделены на несколько классов: РНК-транскрипты (информационная иРНК или матричная мРНК), транспортная (тРНК), рибосомальная (рРНК) и гетерогенная ядерная РНК(гяРНК)

Каждая молекула РНК выполняет свою специфическую функцию:

Рисунок 11 Структура молекулы РНК

• мРНК (иногда ее называют информационной - иРНК) переносят информацию о структуре белка от ДНК к рибосомам, т.е. являются транскриптом (копией) смысловой ДНК, который служит матрицей для синтеза белка;

• гяРНК участвуют в процессе сплайсинга (вырезания последователь ностей, комплементарных интронам, из первичного РНК-транскрипта);

• тРНК переносят аминокислоты в рибосомы, специфичность такого переноса обеспечивается наличием 20 типов тРНК, соответствующих 20 аминокислотам;

• рРНК образуют в комплексе с белками рибосому, сложную органеллу, в которой происходит синтез белка.

Рисунок 12 Количество РНК в клетке в %

Размеры молекул РНК очень различны, но в общем они меньше молекул ДНК. К самым мелким относятся тРНК, молекулярная масса молекулы около 25 000, состоят они из 75 нуклеотидов.

2. Гены и их структура. Реализация генетической информации.

Элементарной единицей наследственности является ген.

Ген - это отрезок молекулы ДНК, он дискретен, так как состоит из набора нуклеотидов.

Экзон-интронная организация гена. Ген человека имеет кодирующую часть (экзон) общей длиной в несколько тысяч пар оснований. Однако общая длина гена значительно больше, поскольку кроме экзонов (кодирующей части) в состав гена входят интроны (некодирующая часть) и фланкирующие последовательности, расположенные до (с 5'-конца) и после (с З'-конца) кодирующей части.

Рисунок 13 Организация гена

Кодирующая часть большинства генов находится в пределах 1-3 тысяч пар оснований, что соответствует белковому продукту из 300-1000 аминокислотных остатков. У большинства генов кодирующая часть поделена на несколько экзонов, между которыми расположены некодирующие участки (интроны).

Межгенные участки ДНК называются спейсерами. Спейсеры состоят из повторяющихся последовательностей ДНК различных типов и уникальных нетранскрибируемых последовательностей, не являющихся генами. Их функция неизвестна.

Молекула ДНК может содержать множество генов. По приблизительным оценкам человек имеет около 30 тыс. генов, каждый из которых выполняет специфическую функцию - кодирует определенный полипептид (например, ферменты или структурные белки клетки) или молекулу РНК.

Генетическая информация реализуется через следующие этапы.

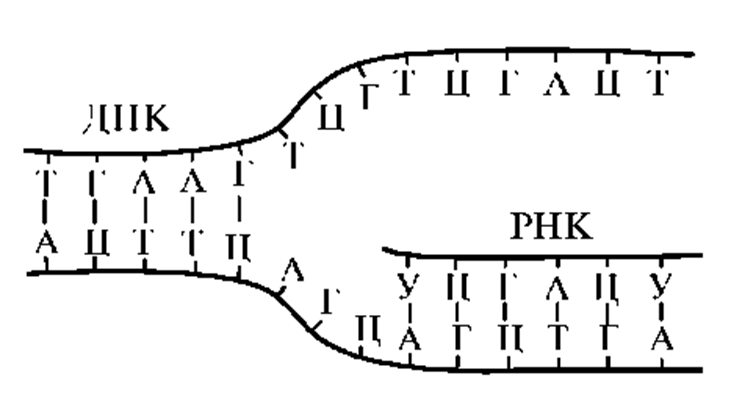

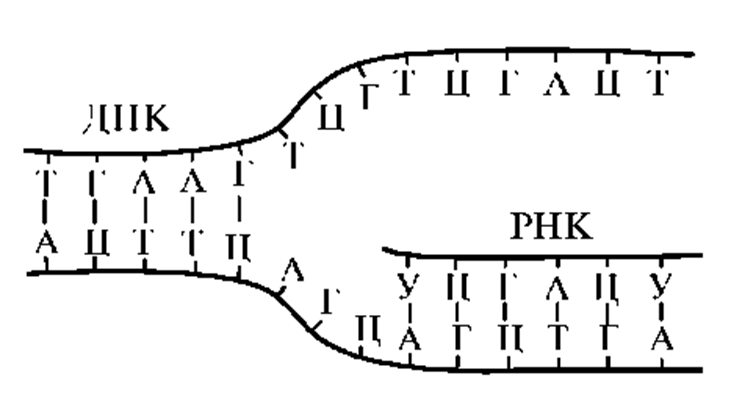

Транскрипция («переписывание») - перенос генетической информации от ДНК к РНК, который заключается в избирательном синтезе молекул мРНК, комплементарных определенным участкам ДНК, соответствующих одному или нескольким генам.

Рисунок 14 Формирование молекулы мРНК на ДНК-матрице

Транскрипция заключается в том, что на одной из нитей ДНК происходит матричный синтез нити мРНК. Этот синтез осуществляется особым ферментом - РНК-полимеразой, который прикрепляется к началу участка ДНК, расплетает двойную спираль ДНК и, перемещаясь вдоль одной из нитей, последовательно строит рядом с ней комплементарную ей нить РНК.

По мере передвижения РНК-полимеразы, растущая нить РНК отходит от матрицы ДНК и двойная спираль ДНК позади фермента восстанавливается, а когда РНК-полимераза достигает конца копируемого участка, РНК отделяется от ДНК.

Синтезированная нить РНК содержит информацию, точно переписанную с соответствующего участка ДНК, так как последовательность нуклеотидов в ней полностью предопределена последовательностью нуклеотидов в ДНК: в строящуюся РНК напротив аденина ДНК включается урацил, напротив гуанина - цитозин, напротив цитозина - гуанин и напротив тимина - аденин.

В зависимости от того, какие гены транскрибируются, продуктами транскрипции могут быть те или другие виды РНК: рибосомальные РНК, транспортные РНК, матричные РНК.

Процессинг - образование молекул мРНК, представляющих собой непрерывную последовательность нуклеотидов, комплементарную только экзонам - кодирующим участкам гена. Далее молекулы мРНК выходят из ядра в цитоплазму и соединяются с рибосомами, где происходит процесс трансляции - синтез полипептидной цепи по молекуле мРНК.

Центральное место в трансляции принадлежит рибосомам - рибонуклеопротеиновым частицам диаметром 20-30 нм, в большом количестве присутствующим в цитоплазме клеток. Рибосома образована двумя субъединицами - большой и малой, состоящими из рРНК и белков. Аминокислоты, синтезированные клеткой, доставляются к месту сборки из них белка, т.е. в рибосомы, посредством тРНК.

В цитоплазме клетки находится 20 различных аминокислот и соответствующие им тРНК. С помощью ферментов аминокислоты «узнают» соответствующие тРНК, присоединяются к ним, и тРНК переносит их к месту синтеза белка в рибосому. Все тРНК имеют три функциональных участка в своей молекуле:

1) участок узнавания фермента, определяющий, какая именно аминокислота будет присоединена к данной тРНК;

2) акцепторный участок, к которому прикрепляется аминокислота;

3) участок, состоящий из трех нуклеотидов - антикодон, определяющий то место в синтезируемой молекуле белка, какое должна занять данная аминокислота.

Акцепторный участок одинаков у всех тРНК, он имеет последовательность оснований Ц-Ц-А. Участки узнавания и антикодоны разные у различных тРНК.

мРНК содержат транскрибированную с соответствующих генов информацию о том, какие белки должны быть синтезированы в рибосомах и служат матрицами, определяющими, в какой последовательности аминокислоты, доставленные тРНК в рибосомы, включаются в растущую полипептидную цепь белка.

Каждой аминокислоте в мРНК соответствует определенная тройка (триплет) нуклеотидов, называемая кодоном этой аминокислоты; кодон комплементарен триплету, образующему антикодон соответствующей тРНК.

Соответственно, если в рибосоме на мРНК будет кодон АУГ, то к нему подойдет тРНК с комплементарным антикодоном УАЦ.

В рибосоме, в большой ее субъединице между аминокислотами образуются пептидные связи.

Затем тРНК вытесняется в цитоплазму, а рибосома передвигается на следующий кодон, т.е. происходит считывание информации.

В мРНК существуют кодоны: инициирующие (АУГ) - определяющие начало синтеза белка; терминирующие (стоп-кодон) (УАГ, УАА, УГА), заканчивающие синтез белка.

Сигналом к завершению трансляции служит один из трех стоп-кодо-нов.

Таким образом, появление стоп-кодона на рибосоме прерывает процесс трансляции.

На следующем этапе полипептидные цепи транспортируются к специфическим органеллам клетки и модифицируются с образованием зрелого, функционально активного белка.

Рисунок 15 Схема репликации, транскрипции и

трансляции генетического

3. Генетический код и его свойства.

Генетическая информация, содержащаяся в ДНК и мРНК, заключена в последовательности расположения нуклеотидов в молекулах.

Перенос информации с языка нуклеотидов на язык аминокислот осуществляется с помощью генетического кода.

Генетический код обозначается четырьмя буквами (первыми буквами названий четырех нуклеотидов), отличающихся азотистыми основаниями: А, Т, Ц, Г. В белках встречается 20 различных аминокислот, длина «слова», определяющая аминокислоту, состоит из трех нуклеотидов. Число возможных триплетов нуклеотидов равно 64.

Это вытекает из того, что в молекуле нуклеиновой кислоты имеется только четыре разных вида нуклеотидов, различающихся своими азотистыми основаниями, а молекула белка содержит 20 разных аминокислот. 4 3 = 64. . Из 64 кодонов три кодона - УАГ, УАА, УГА не кодируют аминокислот.

Свойства генетического кода

1. Генетический код триплетен. Каждая аминокислота кодируется группой из трех нуклеотидов (триплетом нуклеотидов.

2. Вырожденность генетического кода. Одна аминокислота может кодироваться не одним, а несколькими определенными триплетами нуклеотидов

3. Однозначность генетического кода. Каждому кодону соответствует только одна аминокислота, т.е. триплет шифрует только одну аминокислоту.

4. Неперекрываемость генетического кода. Процесс считывания генетического кода не допускает возможности перекрывания кодонов. Начавшись на определенном кодоне, считывание следующих идет без пропусков, т.е. внутри гена нет знаков препинания. Например, при выпадении одного или двух нуклеотидов из цепи, при считывании образуется белок, не имеющий ничего общего с тем белком, который кодировался нормальным геном.

5. Универсальность генетического кода. Генетическая информация для всех организмов, обладающих разным уровнем организации (от ромашки до человека), кодируется одинаково.

6. Линейность генетического кода. Кодоны прочитываются последовательно в направлении закодированной записи от 5'-конца к 3 ' -конц у.

Практическое занятие

Изучение кодовых таблиц по составу аминокислот.

Решение задач на синтез белка.