СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лев Семёнович Берг. Великие русские путешественники

Широко раскинулась наша Родина. Она занимает значительные части двух материков — Европы и Азии. На земном шаре нет ни одной страны, равной ей по размерам...

Просмотр содержимого документа

«Лев Семёнович Берг. Великие русские путешественники»

convertfileonline.com

Annotation

Широко раскинулась наша Родина. Она занимает значительные части двух материков — Европы и Азии. На земном шаре нет ни одной страны, равной ей по размерам... Лев Семёнович Берг. Великие русские путешественники

Афанасий Никитин

«Хождение за тpи моря»

Путешествие по Волге, Каспийскому морю и Ирану. Пребывание в Ормузе

Индия. Чаул и путешествие дальше в глубь Индостана

Пребывание в Бидаре. Царство Бахманидов

Путешествие дальше. Индусы-браманисты

Возвращение на родину

Семен Дежнев

Плавание из Колымы на Анадырь. Неудача. Новая экспедиция. Мыс Дежнева

Великий географический подвиг

Анианский пролив и исследования Дежнева

Обследование русскими северного берега Сибири. Северный морской путь

Владимир Атласов

Первые сведения о Камчатке. Поход Атласова. Присоединение Камчатки к России

Поход Атласова на Камчатку

Население Камчатки. Быт и правы камчадалов. Встреча с курилами

Природа Камчатки. Действующие вулканы

Первые сведения о Японии

А. И. Чириков

Организация Великой северной экспедиции

Первое плавание. Неудача. Встреча с чукчами

Втором камчатская экспедиция. Новые открытия

Плавание Чирикова. Неизвестная земля. Индейцы

Алеутские острова. Встреча с алеутами и обмен подарками

Трудности. Возвращение на Камчатку и новоя экспедиция

В.М. Головнин

Годы ученья и первые плавания

Плавание на «Диане». Арест на мысе Доброй Надежды. План Головнина. Камчатка

Курильские острова. Предательский захват Головнина японцами. Годы пребывания в плену

Новое кругосветное плавание. Посещение берегов Америки

Посещение Калифорнии. Форт Росс. Знакомство с индейцами

Посещение Гавайских и Марианских островов, а также пребывание на острове св. Елены

Возвращение домой

Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев

Важное географическое открытие. Антарктический материк, или Антарктида

Плавание Кука. Поспешный вывод

Снаряжение русской экспедиции в Антарктику. Ф. Ф. Беллинсгаузен и Ш. П. Лазарев

Русские открытия в Антарктике: остров Петpa I и Земля Александра I

Выдающиеся достижения русских исследователей

П.П. Семенов Тян-Шанский

Годы учения. Осуществление мечты

Экспедиция на Тянь-шань. Путешествие через Сибирь

Путь к Тянь-шаню. Знакомство с чолоказаками. Исполинский хребет Заилийский Алатау

В сердце Тянь-шаня. Укрепление Верное. Природа и животный мир предгорья

Озеро Иссык-куль. Встреча с сарыбагишами

Важное открытие. Возвращение в Верное. Новая экспедиция на Иссык-куль

Семенов разрешает семейные дела казахов

Снова на Иссык-куле. К вершине Хан-тенгри

Возвращение в Петербург. Работа в Географическом обществе

Н. Н. Миклухо-Маклай

Первые экспедиции. Путешествие на корвете «Витязь». Высадка на берегу залива Астролябии

Первая встреча с папуасами

Быт и нравы папуасов

Возвращение из первого путешествия

Новое путешествие Миклухо-Маклая

Снова у папуасов. Находчивость путешественника

Третья встреча путешественника с друзьями папуасами

Возвращение на Родину Горячая любовь к людям

Н.М. Пржевальский

Юность и годы ученья. Осуществление мечты

Уссурийский край. Природа края. Озеро Ханка. Звери. Птицы

Первое путешествие по Центральной Азии. Из Кяхты через Гоби в Пекин

Птицы и животные в Гоби

Город Калгап. Великая китайская стена

Снаряжение в глубь Центральной Азии

Пустыня Алашань. Монголы

В китайском городе Дын-юань-ине. Животный мир Алашанских гор

Озеро Куку-нор. Богатства озера и степей

Путешествие в Тибет. Климат тибетской пустыни

Животные тибетской пустыни. Трудности путешествия. Лхаса недостижима

Обратный путь из Тибета. Лишения и потери

Второе центральноазиатское путешествие. Озеро Лоб-нор

Население Лоб-нора. Весенний пролет птиц на Лоб-норе. Пыльные бури

Открытые Пржевальским горы Алтын-таг

Третье центральноазиатское путешествие. Джунгарская пустыня. Животный мир

Оазисы Хами и Са-чжоу

Тысяча пещер. Хребет Нань-шань и котловина Цайдам

Природа Тибетского нагорья

Путь в Лхасу. Новые препятствия

Тибетцы и их быт. Далай-лама не пускает русских в Лхасу

Обратный путь из Тибета через Алашанскую пустыню и Гоби

Четвертое центральноазиатское путешествие. Истоки реки Хуан-хэ. Новые открытия

Подготовка к пятому центральноазиатскому путешествию

Пржевальский как путешественник

notes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лев Семёнович Берг. Великие русские путешественники

ПРЕДИСЛОВИЕ

Широко раскинулась наша Родина. Она занимает значительные части двух материков — Европы и Азии. На земном шаре нет ни одной страны, равной ей по размерам. Наши берега омываются водами трех океанов и множества морей; величайшие реки, длиной по нескольку тысяч километров, текут по просторам нашей Родины; огромные горные цепи пересекают страну в различных направлениях; неисчислимые богатства лежат в недрах нашей земли. Разведать все уголки родной страны, нанести на карты речные, морские и сухопутные пути, отыскать природные богатства, скрытые в горах, тундрах и пустынях, — нелегкое, но почетное дело. Его взяли на себя русские географы — путешественники и исследователи. Не щадя своих сил, они проходили по пустыням, взбирались на горные вершины, преодолевали полярные льды. Русские исследователи-географы изучали не только родные просторы. Многие земли, лежащие далеко за пределами России, были впервые обнаружены и обследованы ими. И вместе с русскими исследователями до самых отдаленных стран доходили вести о славе и могуществе нашей Родины. Русские исследователи открыли шестой материк — Антарктиду и обнаружили и нанесли на карту много островов в Тихом океане; ими была впервые определена береговая линия северо-западной Америки и совершены первые плавания через северную часть Тихого океана к Аляске. Русские обследовали большую часть побережья и островов Северного Ледовитого моря, и они же первые провели обширные научные исследования в центральной части полярного бассейна среди дрейфующих льдов. Не по шелковой мураве, усыпанной цветами, проложен путь к знанию. Это суждение особенно справедливо по отношению к географам. В их странствованиях против них — голые скалы и снежные обвалы в горах, сыпучие пески в жарких пустынях, пловучие льдины в Арктике, раскаленная лава на вулканических сопках и жестокие штормы в океане... Изображая трудности, предстоящие путешественнику, наш знаменитый исследователь Центральной Азии Н. М. Пржевальский сказал: «Не ковром будет постлана ему дорога, не с приветливой улыбкой встретит его дикая пустыня и не сами полезут ему в руки научные открытия. Нет. Ценою тяжелых трудов и многоразличных испытаний, как физических, так и нравственных, придется заплатить даже за первые крохи открытий». Только те исследователи, которые не падают духом от затруднений и проявляют стойкость характера и несгибаемую волю, только тс добиваются успеха. И радостное сознание исполненного долга, приобретение новых сведений для пользы страны — лучшая награда исследователю. История показывает, что русский народ дал миру много замечательных географов, прославивших русскую науку. Имена и дела великих русских путешественников — Афанасия Никитина, Семена Дежнева, Владимира Атласова, А. И. Чирикова, В. М. Головнина, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Миклухо-Маклая, Н. М. Пржевальского и еще многих других — должны быть хорошо знакомы нашей молодежи. Эти исследователи открыли миру ряд новых областей земного шара, проложили новые пути в неизведанные страны, изучали быт и нравы народов, прежде неизвестных. Знакомясь с их трудами, читатели безусловно обратят внимание и на то, что на долю географов прошлого времени выпадали такие испытания, которые неизвестны советским географам. История географических исследований знает немало имен отважных и смелых людей, которые отдали свою жизнь в единоборстве с природой только потому, что они были плохо снаряжены в далекий путь или не получили во-время помощи. В совершенно иных условиях работают советские географы. В их распоряжепие государство предоставляет большие денежные ассигнования, современное научное снаряжение, удобные средства передвижения и связи. Коллектив, отправляющий исследователей в далекий путь, следит за их работой, помогает преодолевать все трудности. Ни на один день путешественники но теряют связи с научными организациями страны. И в опасную минуту страна приходит им на помощь. На поиски одного человека или небольшой группы снаряжаются экспедиции, отправляются самолеты. Такая забота возможна только в нашей социалистической стране. Уверенность исследователя в том, что всегда и везде о нем заботятся народ, партия и правительство, придает ему силы, вдохновляет на такие подвиги, которые были не под силу прошлым поколениям. Из года в год растет число советских людей, посвятивших свою жизнь географическим исследованиям. Они стремятся полностью изучить богатства своей родной земли, исследовать районы строительства новых гидротехнических сооружений, освоить недра и подчинить все природные богатства разумной воле советского народа, чтобы тем самым внести свой вклад в дело строительства коммунистического общества. В этой большой и важной работе советские люди не забывают о делах своих предшественников — русских исследователей прошлых веков. Их жизнь для нас пример беспредельной любви к Родине, преданности науке, настойчивости и воли в достижении поставленной цели. На их примере есть чему поучиться будущим географам-исследователям. В этой книге рассказывается о трудах некоторых великих русских путешественников. Пусть их дела заронят в сердца юных читателей стремление стать географами, самим предпринять путешествия, которые послужили бы на пользу науке и содействовали бы росту и могуществу нашей любимой Родины!

Афанасий Никитин

«Хождение за тpи моря»

В 1466 — 1472 годах тверской купец Афанасий Никитин совершил замечательное путешествие из Твери (ныне Калинин) в Индию и обратно. Путешественник оставил после себя записки, носящие название «Хождение[1] за три моря», — подразумеваются моря Каспийское, Индийское и Черное. «Хождение» Афанасия Никитина есть литературный памятник мирового значения. Он один из первых в европейской литературе дал правдивое описание Индии, основанное на личных впечатлениях. Через тридцать лот после Никитина Индию посетил португалец Васко да-Гама, но он попал в Индию морем, и ему была известна только прибрежная часть полуострова.

Небольшой отрывок из рукописи Афанасия Никитина «Хождение за три моря».

О жизни Афанасия Никитина мы знаем только то, что он сообщает в своих записках. К этому можно прибавить, что путешественник скончался в 1472 году на обратном пути, не доезжая Смоленска, а записки Никитина были доставлены после его смерти в Москву. До Афанасия Никитина Индия была известна на Руси как сказочная, полная чудес страна. Такою она изображалась в популярном в те времена «Сказании об Индейском царстве», а в онежских былинах упоминается об «Индеи богатой». И впервые Афанасий Никитин доставил об этой стране точные сведения. Не напрасно, стало быть, «Хождение» было включено в Московские летописи: значение этого памятника было оценено еще в ХV веке.

Путешествие по Волге, Каспийскому морю и Ирану. Пребывание в Ормузе

Из Твери (ныне Калинин) Никитин в 1466 году спустился Волгою до Астрахани. В нижнем Новгороде (ныне Горький) Афанасий присоединился к послу шаха Ширвана, Хасан-беку. Ширван был в те времена самостоятельным владением, включавшим города Закавказья: Шемаху, Баку и Дербент. Владетель Ширвана (шах) отправил к великому князю московскому Ивану III послом Хасан-бека, который в 1466 году возвращался домой, имея с собой, как сообщает Афанасий Никитин, девяносто кречетов, посланных Иваном III шаху в подарок. К этому-то послу и присоединился Афанасий Никитин. Отправились на нескольких судах. В те времена владения Руси по Волге простирались лишь немного ниже Нижнего Новгорода. Далее начинались земли казанских татар. Вплоть до Астрахани плавание проходило благополучно. Но ниже Астрахани малое судно, на котором находились товары Афанасия Никитина, было разграблено татарами, которые к тому же убили одного из русских. В устье Волги было захвачено другое судно, большое. Афанасия Никитина татары отпустили за море, назад же, в Русь, не пускали, опасаясь наказания от русских за грабеж. От устья Волги направились к Дербенту на двух судах: на одном — посол Хасан-бек со своими людьми и с десятью русскими, а на другом — шесть москвичей и шесть тверичей. Повидимому, Афанасий Никитин находился на судне вместе с Хасан-беком. По дороге разразилась буря, и одно из судов разбило о берег, причем местное население (кайтаки — одна из дагестанских народностей) захватило русских и разграбило товары. Когда Никитин прибыл в Дербент, он узнал, что здесь находится Василий Папин, посол Ивана III к шаху Ширвана. Папин отправился в путь тоже по Волге, но раньше Никитина и благополучно добрался до Дербента. Афанасий Никитин просил Папина и Хасан-бека заступиться за ограбленных и взятых в плен людей. Люди были отпущены. Из Дербента наш путешественник отправился в Баку, где, по словам Никитина, горит неугасимый огонь. Действительно, близ Баку есть выходы горючих газов. Отсюда Никитин начал свое путешествие в Индию.

Путь его шел сначала морем на южный берег Каспийского моря, а затем сухопутьем через Персию (Иран) в Ормуз, город на острове в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Индийским океаном. Это был оживленный порт, через который велась торговля с Малой Азией, Египтом, Средней Азией, Индией и даже с Китаем. Купцы всех стран находили здесь защиту и покровительство.

«Ормуз — великая пристань, — говорит Никитин, — люди всего света бывают в нем, есть здесь и всякий товар. Всё, что на свете родится, то в Ормузе есть. Пошлина же на товары велика, со всего берут десятину» (десятую часть стоимости). Ормуз, между прочим, вел торговлю жемчугом, которым богат Персидский залив. Про Ормуз Афанасий Никитин говорит, что он лежит на острове и что его ежедневно дважды «заливает море»; имеются в виду приливы, которые здесь, как обычно, происходят два раза в сутки. Никитин правильно отмечает необычайно высокую температуру воздуха в Ормузе: солнце здесь, говорит он, может человека сжечь. О невероятной жаре в Ормузе рассказывают и другие путешественники. Венецианец Марко Поло, дважды посетивший Ормуз, передает, что здесь при домах существовали бассейны, куда спускались жители во время палящего ветра—самума. Остров Ормуз представляет собою место безводное и лишенное растительности. Достоинством его гавани было то, что здесь она была недоступна нападениям с суши. В Ормузе Афанасий Никитин приобрел коня, имея в виду продать его в Индии, где очень ценились кони.

Индия. Чаул и путешествие дальше в глубь Индостана

Через полтора месяца по отплытии из Ормуза Никитин высадился на западном берегу Индии в Чауле, под 18,5° северной широты, к югу от Бомбея. Чаул — это древний город, упоминаемый еще знаменитым географом древности Птоломеем. Чаул, славившийся своей торговлей, входил при Никитине в состав владений мусульманской династии Бахманидов.

Индия в 1472 году представляла страну, разделенную на отдельные государства. Мусульманские государства обозначены римскими цифрами без кружков: I — Кашмир, II — Дехлийскии султанат, III — Мультан, IV — Синд, V — царство Гуджерат, VI — царство Мальва, VII — царство Хандеш, VIII — царство Бахмапидов, IX — царство Бенгалия, X — царство Джаунпур. Индийские государства обозначены римскими цифрами в кружках: I — царство Виджаянагap, II — Ориса, III — Гондвана, IV — Раджпутана. Черными кружками обозначены пункты, через которые проходил Афанасий Никитин.

Люди здесь, по описанию Никитина, имеют темный цвет кожи, и все ходят почти голыми, носят только платок вокруг бедер. Особенное внимание Никитина обратило на себя то обстоятельство, что женщины ходили с непокрытой головой: это считалось на Руси зазорным. Всё, что говорит наш путешественник об одежде, относится к немусульманскому населению. Нужно сказать, что во времена Никитина Индия была поделена на десять государств, во главе которых стояли мусульманские правители, и на четыре индийских, которыми управляли местные владетели. Эти владения вели между собой беспрерывные войны. Афанасий Никитин описывает войну между государством Бахманидов и могущественным царством Виджаянагар. Во время этой войны погибло много людей от голода и безводия. При взятии бахманидами одного города попало в плен около двадцати тысяч мужчин, женщин и детей, которых потом продавали за бесценок. Возвращаемся к описанию путешествия Никитина. За Афанасием Никитиным ходило много народу: «дивились белому человеку». Среди предметов вооружения местных военных людей наш путешественник называет щит, меч, копье, нож, саблю, лук и стрелы.

Из Чаула Никитин отправился сухим путем а глубь Индостана. Здесь внимание путешественника обратил на себя способ передвижения знатных людей «на людях», то есть на носилках. У «хана» много слонов, которые используются во время военных действий.

Зима здесь начинается с «троицына дня», то есть в начале июня. Никитин называет зимою время, когда наступает летний муссон, приносящий обильные дожди и сравнительную прохладу. «В течение четырех месяцев, и днем и ночью, всюду была вода и грязь». Действительно, разгар летнего муссона, который в океане дует с юго-запада, приходится на время с июня по сентябрь. Весна же, согласно Никитину, наступает с «покрова», то есть в октябре, когда прекращаются муссонные дожди. Зимний муссон длится с середины декабря по конец мая. В эти месяцы почти не выпадает дождей, и самым теплым месяцем является май. Население разводит пшеницу, горох и другие полевые растения. Из кокосовых орехов, а также из коры пальмы приготовляют опьяняющий напиток. Лошадей кормят горохом и вареным рисом.

В Индии Никитин останавливался в подворьях, или караван-сараях. Это были даровые помещения для путников. Таких подворий было в старой Индии множество. Древний обычай вменял правительству в обязанность строить подобные приюты между каждыми двумя деревнями. За чистотою в этих домах должны были наблюдать деревенские старосты. Приезжий обязан был сообщить старосте, откуда он и куда идет, по какому делу, на чем приехал, какой касты, где постоянно живет, имеет ли оружие. Ответы на вопросы записывались, а оружие отбиралось на ночь. Для индусов и для мусульман были в подворьях разные помещения. По мусульманским обычаям, иноверцы, то есть христиане или евреи, прибывшие в мусульманскую страну, могли оставаться здесь по своим делам не более года, после чего они должны были или уехать, или принять ислам, или сделаться подданными. Хан одного из городов Индии отнял у Никитина жеребца, одно содержание которого обошлось нашему путешественнику в сто рублей, и обещал вернуть только в том случае, если Никитин примет мусульманство. Но при посредстве одного хорасанца (Хорасан — страна в северном Иране) удалось уговорить хана вернуть жеребца и не обращать Никитина в свою веру. По этому поводу Никитин иронически замечает: «Русские братья, кто из вас хочет итти в Индийскую землю, тогда ты оставь свою веру на Руси и, призвав Мухаммеда, иди в Индостанскую землю». Но, очевидно, на счастье Никитина, ему пришлось иметь дело не с очень фанатичным мусульманином. Надежды Никитина на возможность торговли с Индией не оправдались: «Ничего нет для нашей земли», «На Русскую землю товара нет». Дешевы только перец и краска, — очевидно, так называемая кубовая, синяя краска, или индиго. За ввозимые товары приходится не-мусульманам платить высокие пошлины, а кроме того, на море большая опасность от пиратов-кафиров, то есть индусов.

Пребывание в Бидаре. Царство Бахманидов

Четыре месяца провел Никитин в Бидаре. Это большой город, в центре Декана (южная часть Индии), на высоте 700 метров над уровнем моря. В те времена Бидар принадлежал мусульманской династии Бахманидов, был столичным городом и славился своими шелковыми тканями, металлическими изделиями и драгоценными камнями. Алмазы из Декана доходили до Европы. Особенной известностью, как источник драгоценных камней, пользовалась Голконда.

В Бидаре был большой конский рынок. Здесь Никитин и продал, не без выгоды, своего жеребца.

Никитин называет Бидар столицей всего Индостана. Но это не совсем верно. Правда, Бахманидское царство было в те времена самым могущественным в Индии, но номинально властителем мусульманского Индостана считался султан, имевший местопребывание в Дели (или Делхи), недавней столице всей Индии. В 1398 году в Дели был провозглашен повелителем всей Индии Тамерлан, но он со своими войсками через три месяца ушел оттуда, оставив после себя разорение и голод. В Дели снова появились местные мусульманские владетели. Во времена Никитина власть делийских султанов почти не распространялась на Декан. Бидар был богатым, многолюдным городом, и европейские писатели называют его, как и Никитин, «Бидар Великий». Остатки прежнего величия в виде развалин дворцов, мечетей, мавзолеев и других зданий сохранились до сих пор. Но и в настоящее время Бидар — большой город.

Наблюдательный Никитин обращает внимание на тяжелое положение крестьян в Декане: «Земля весьма многолюдна; сельские люди очень бедны («голы вельми»), а бояре богаты и роскошны; носят их на серебряных носилках и водят перед ними до 20 коней в золотых сбруях; и на конях же за ними 300 человек, да пеших 500 человек, да трубников 10, да литаврщиков 10, да свирельников 10».

Во время выездов султанов еще более бросалась в глаза противоположность между причудами и бессмысленной роскошью богачей, с одной стороны, и бедностью и бесправием сельского люда — с другой.

В процессиях, устраивавшихся султанами во время большого мусульманского праздника байрама, выступало до трехсот слонов. Слонов покрывали парчою, а боевых слонов одевали в стальные латы, иногда золоченые. Во рту у слона была цепь, размахивая которою слон не позволял приближаться к царю; к бивням прикрепляли мечи. На спине у слона устраивали «городок», в котором помещалось от шести до двенадцати вооруженных человек, иногда с пушками (во времена Никитина пушки были широко распространены в Индии; их привозили сюда из Западной Европы и доставляли обычно венецианцы). На султане кафтан, усеянный яхонтами; шапка украшена огромным алмазом. Под султаном золотое седло; на нем три окованных золотом сабли, с ним лук, украшенный яхонтами. Перед султаном индеец нес зонт. В процессии принимали участие слоны, верблюды, множество коней в украшенной золотом сбруе, а кроме того, жены султана, свита, музыканты, трубачи, танцовщики. Индийцы, — говорит профессор И. П. Минаев, знаток Индии, — страстные охотники до зрелищ. И в XIX веке в любой столице независимого индийского князя можно было вдоволь насмотреться на такое же пышное шествие, какое видел в XV столетии Никитин в Бидаре.

Музыканты, певцы, плясуны, даже фокусники были, говорит Минаев, необходимыми участниками пышного выезда индийского властелина. Процессия обычно двигалась не среди торжественной тишины, а сопровождалась оглушительным шумом певцов, трубачей, барабанщиков, конским топотом, ревом слонов и диких зверей. Слоны в Индии считались символом могущества. У султана Мухаммед-шаха I, правившего в царстве Бахманидов за сто лет до Никитина, было до трех тысяч слонов. Это был самый богатый из царей своей династии: никто из последующих царей, — говорит Минаев, — не грабил столько соседних раджей (местных князей), сколько он: в своих походах он перебил около полумиллиона «неверных» (то есть индусов). Слоны использовались на войне; каждый слон равнялся от пятисот до тысячи всадников. Кроме слонов, в походах участвовали, по словам Никитина, «лютые звери» — вероятно, львы, тигры, леопарды. Никитин сообщает, что во время торжественных выездов за султаном шло сто обезьян. В Индии обезьяны у индусов-браманистов почитаются как священные животные. Бог Хануман, один из героев индийского эпоса Рамаяны, считался царем обезьян. В Бенаресе есть даже храм, посвященный обезьянам.

Минаев рассказывает, что в начале прошлого века один индийский владетельный князь устроил свадьбу двух обезьян, на что истратил сто тысяч рупий (рупия — индийская монета). При этом брамины совершили все обряды, полагающиеся при бракосочетании. Устроена была свадебная процессия со слонами, верблюдами, конями. Жених был посажен на носилки, на голове его был венец, а за носилками следовали певицы, музыканты, плясуны. Свадебные торжества продолжались двенадцать дней. В Бидаре Никитин свел знакомство со многими индусами-браманистами и признался им, что он не мусульманин, не хорасанец Юсуф, за которого он выдавал себя, а русский по имени Афанасий. После этого признания индусы начали относиться к Афанасию Никитину доверчиво, «не стали таиться ни в чем, ни в еде, ни в торговле, ни в молитве, ни в иных вещах; жен своих также не скрывали». По этому можно судить, что Никитин был необычайно талантливым путешественником: умел завоевывать доверие местного населения, свободно говорил на тюркских, персидских и индустанских языках, отличался веротерпимостью, в случае надобности мог сойти и за мусульманина.

Путешествие дальше. Индусы-браманисты

Пробыв в Бидаре четыре месяца, Никитин сговорился с индийцами пойти в Парвату — священное место индусов, их Иерусалим и Мекка, по словам Никитина. Сюда на поклонение съезжалось несметное число индусов, здесь ежегодно, в определенные дни, устраивались ярмарки. В Парвате, которая лежала вне пределов мусульманских владений, находилось много храмов, посвященных богу Шиве. В храмах были идолы в разных образах, то в виде человека с хоботом слона (бог Ганеша), то в виде обезьяны (бог Хануман), то в виде лютого зверя. У одного из громадных каменных идолов лицо обезьяны, хвост перекинут через плечо, а в левой руке меч, а «руку правую поднял высоко и простер как царь Юстиниан в Царьграде», (Имеется в виду конная статуя Юстиниана в Константинополе, которая во времена Никитина уже не существовала.) Перед идолом, о котором рассказывается, стоит высеченное из черного камня позолоченное изображение огромного быка. Это бык бога Шивы. Быка этого «целуют в копыто и сыплют на него цветы». Вообще у браманистов бык и корова — это священные животные.

«Индийцы, — говорит Никитин, — совсем не едят мяса: ни говядины, ни баранины, ни свинины, не едят птицы и рыбы, не пьют вина». Но это справедливо лишь в отношении некоторых сект. Сам Никитин сообщает, что некоторые едят баранину, кур, рыбу, яйца; говядины же никто не ест. Употребление вина было, действительно, запрещено браманистам; пьяница на том свете, по учению браминов, перерождался в осла. Однако, несмотря на это, в Индии всегда пили крепкие напитки. Но говядину индусы-браманисты тогда, как и теперь, ни при каких условиях не ели, и убить корову считалось большим грехом. Индийцы, говорит Никитин, вола зовут отцом, а корову матерью. Как известно, в молитве браманистов, обращенной к корове, корова именуется блаженною, чистою, дочерью бога Брамы. На их помете, сообщает Никитин, пекут хлеб и варят себе еду, а пеплом мажут по лицу, по челу (лбу) и по всему телу. Индусы, продолжает Никитин, не едят вместе с мусульманами и даже «друг с другом». Имеется в виду запрещение представителям различных каст есть друг с другом. В Индии считалось предосудительным, если брамин ел то, на что взглянул человек низшей касты, или мусульманин, или собака. Осквернение могло происходить не только от человека другой касты, но и от грешника; поэтому не ели даже со своими: «кто знает, какой великий грех скрыт у кого». Поэтому рекомендовалось не есть вместе с женой. Как передает Никитин, в дороге каждый имел свою посуду и сам готовил себе пищу. Однако брамину разрешалось в пути есть с женою-браминкой. От небрамина брамин мог принимать пищу только после трех дней голода. Еда индусов — рис и разные травы; всё это готовится с маслом. Ложек не употребляют. Если мусульманин посмотрит на еду, «и индеец уже не ест, а когда едят, то некоторые покрываются платком, чтобы никто не видел». Перед едою, как отметил Никитин, индусы совершают омовение — умывают руки и ноги и полощут рот; так это предписывалось древними правилами. Есть нужно было с обнаженной головой (как и у русских) и без обуви.

Индусы едят всё правою рукою, а левою не прикасаются к пище, сообщает Афанасий Никитин. Действительно, индусам-браманистам было запрещено касаться пищи левой рукой. Мертвых сжигают. Помимо мест, посещенных им, Никитин рассказывает и о других достопримечательностях Индии: о Каликуте[2] (некогда знаменитый порт на юге Индии), об острове Цейлоне, о Пегу (область в южной Бирме). На острове Цейлоне («Силяне») добывают драгоценные камни, среди них рубины, агат, берилл и другие. Водятся там обезьяны и слоны.

Относительно Каликута Никитин сообщает о товарах, какие вывозятся отсюда: это перец, корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех и другие пряности. Иносказательно говорит Никитин о морских разбойниках, свирепствовавших в его время у западных берегов Индии. Во время пребывания нашего путешественника в Индии, летом 1471 года, как раз благополучно закончился поход против одного из независимых пиратских княжеств на берегу океана, на границах владений Бахманидов.

Возвращение на родину

После четырехлетнего пребывания в Индии Афанасий Никитин в конце 1471 года решил вернуться на родину через знакомый ему Ормуз. Он отплыл из гавани Дабул, которая расположена на западном берегу Индии, к югу от Бомбея. Ныне Дабул — небольшой населенный пункт, но некогда это был значительный торговый порт, куда доставлялось много лошадей. Через месяц путешественники увидели «Ефиопские горы» — возвышенности на берегу Африки. Очевидно, неблагоприятные ветры занесли судно не туда, куда нужно было. От местного населения, которое имело поползновение разграбить судно, откупились, дав рису, перца, хлеба. Ормуза достигли благополучно. Отсюда Никитин направился не к Каспийскому морю, а к Черному — к Трапезунду. Незадолго до прибытия Никитина, именно в 1461 году, город этот перешел под власть турок. Местные власти причинили путешественнику «много зла»: унесли весь его скарб к себе в город, произвели тщательный обыск, причем искали «грамот». Дело в том, что Афанасий Никитин прибыл в пределы Турции из воевавшего с Турцией Туркменского государства, и в Трапезунде заподозрили в Никитине шпиона.

В конце концов Никитина отпустити, и он через Крым отправился на родину. Последний пункт, какой упоминает Никитин в своем «Хождении», — это Кафа, или Феодосия, в Крыму, куда путник прибыл 5—6 ноября 1471 года. Не дойдя до Смоленска, Афанасий Никитин весной 1472 года скончался. «Хождение за три моря» свидетельствует об острой наблюдательности и, вместе с тем, полной добросовестности составителя. Мало того, через всё произведение проходит идея единства русской земли. На чужбине ни при каких обстоятельствах Афанасий Никитин не забывает о родине. Он везде выступает как русский, а не как тверитянин. Трогательно патриотическое отступление составителя в отношении Русской земли. Отметив, что Грузинская, Турецкая, Волошская (Румынская) и Подольская земли всем обильны и что здесь всё съестное дешево, Афанасий Никитин прибавляет: «А Русская земля — на этом свете нет страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли несправедливы. Но да устроится Русская земля, и да будет в ней справедливость». Через восемь лет после смерти Афанасия Никитина Русь сбросила с себя монгольское иго и стала самостоятельным государством.

Семен Дежнев

Плавание из Колымы на Анадырь. Неудача. Новая экспедиция. Мыс Дежнева

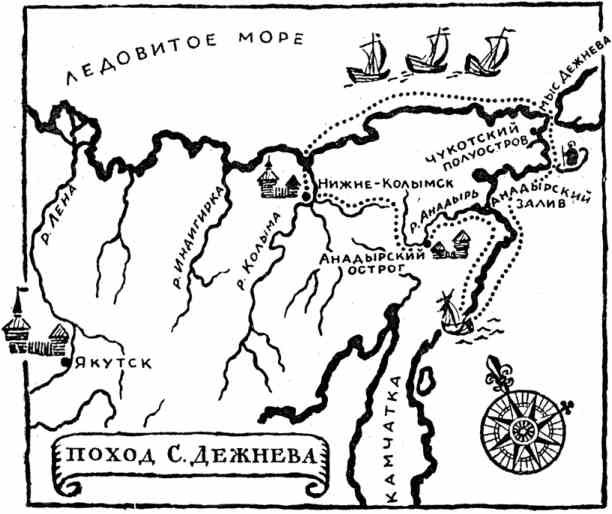

Не прошло и полустолетия после покорения Ермаком Сибирского царства, как русские, постепенно продвигаясь на восток от Оби, достигли Тихого океана: в 1639 году Иван Москвитин, с горстью казаков, основал поселение на берегу Охотского моря. Незадолго до этого был основан на Лене Якутск, и эта мощная река пройдена до самого устья. В 30-х годах того же XVII века были открыты Яна, Индигирка, а вскоре и Колыма, на которую пошли морем с устья реки Алазеи (она расположена между Индигиркой и Колымой). В этом походе на Колыму участвовал и казак Семен Иванович Дежнев, один из замечательнейших русских землепроходцев. В 1647 году холмогорец Федот Попов снарядил в Нижнеколымске небольшой отряд, который должен был плыть морем на восток и искать «рыбью кость» — так в те времена называли моржовые клыки, высоко ценившиеся в торговле. По слухам, много моржей было близ устья реки Анадыря, до которой никто из русских еще не доходил. К участию в этом предприятии был привлечен Семен Дежнев, который уже тогда был известен своей опытностью и отвагой. Летом 1647 года четыре судна (по-тогдашнему «кочи»), на которых находились 63 промышленника, вышли из устья Колымы на восток. Однако цель оказалась недостигнутой: из-за непроходимых льдов пришлось вскоре вернуться назад, на Колыму. Но эта неудача не остановила начатого дела. В июне 1648 года снова был снаряжен отряд, теперь уже на шести кочах, которые отправились из устья Колымы 20 июня (старого стиля). Целью опять было достижение реки Анадыря. Плавание было весьма трудным из-за жестоких ветров. Только через три месяца достигли мыса, который теперь носит имя знаменитого землепроходца Семена Дежнева.

Этот мыс, или нос, Дежнев описывает следующим образом: «А с Колымы реки итти морем на Анадырь реку, есть нос, вышел в море далеко; против того носу на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что пронимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных». Два острова, о которых говорит Дежнев, — это острова Диомида, или Гвоздева, в Беринговом проливе против мыса Дежнева. Зубатыми людьми называли в те времена здешних эскимосов, которые прежде носили в нижней губе украшения из моржового зуба, камня, кости. Для этого протыкали нижнюю губу близ углов рта и вставляли втулки вроде зубьев или округлых бляшек, иногда размерами в 3—5 сантиметров. Чукчи подобных украшений никогда не носили.

Пройдя Берингов пролив, судну Дежнева пришлось опять испытывать сильные бури. Небольшую флотилию разметало в разные стороны, а коч Дежнева, на котором было 25 человек, выбросило на берег где-то к югу от устья реки Анадыря. Это произошло после 1 октября. Пришлось итти пешком к этой реке десять недель. «Пошли мы все в гору, сами (то есть без проводников), пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы». Когда прибыли к Анадырю в недалеком расстоянии от моря, то из 25 человек осталось в живых только 12.

В следующем, 1649 году Дежнев, построив суда, поплыл но Анадырю вверх и построил на берегу этой реки Анадырское зимовье. Так был закреплен Анадырский край за Россией. Но, помимо того, Дежнев совершил великий географический подвиг: он впервые нашел путь из Ледовитого океана в Тихий океан и тем доказал, что Азия не соединяется с Америкой.

Великий географический подвиг

Читая немногословный отчет Дежнева о его героическом плавании из Колымы на Анадырь, совершенном триста лет назад, нельзя не удивляться отваге русских мореходов и знанию ими своего дела. Надо принять во внимание, что в XVII веке наши моряки плавали по Ледовитому морю[3] в кочах, небольших парусных судах длиною менее 20 метров; коч поднимал около 30 тонн груза. Известно, что наши древние мореплаватели пользовались компасом. Во всяком случае, плавание в Чукотском море и в настоящее время дело нелегкое: вспомним хотя бы о бедствиях, которые пришлось перенести в тех же местах «Челюскину» в 1933 — 1934 годах. Достоверность сообщений Дежнева не подлежит никакому сомнению, хотя раньше находились ученые, оспаривавшие истинность донесений мореплавателя и утверждавшие, что он якобы достиг Анадыря не морем, а посуху. Но из самого отчета Дежнева можно убедиться в подлинности его открытий: ни от кого не мог он получить сведений об островах Диомида и о живущих там «зубатых» эскимосах.

Указывали также, будто о походе Дежнева ничего не было известно ни в Сибири, ни в Москве, пока академик Г. Ф. Миллер не нашел в 1736 году отчета Дежнева в Якутске. Но это неверно. О походе Дежнева знали и в Сибири, и за границей и до Миллера. Хорват Юрий Крижанич, живший в Тобольске в 1661—1676 годах, написал на латинском языке произведение «Сибирская история», в котором, между прочим, рассказывается следующее: сибирские «воины (то есть казаки) доказали, что Ледовитое море соединяется с тем морем, которое омывает с востока Сибирь и Китай». Эти слова могут относиться только к плаванию Дежнева 1648 года.

Голландец Витсен, посетивший Москву в 1664 году, выпустил в свет на голландском языке обширный труд «Север и восток Татарии», выдержавший несколько изданий. В этой книге, не упоминая имени Дежнева, автор рассказывает о том, как казаки с большими трудностями обогнули северо-восточную оконечность Азии, причем приводится даже такая деталь, как точное количество судов, принимавших участие в этом плавании.

В Сибири жил и много путешествовал взятый в плен в Полтавской битве швед Страленберг. В 1715 году он в Тобольске составил карту Сибири. В устье Индигирки на этой карте есть надпись: «Отсюда русские, пересекая море, загроможденное льдом, достигли с громадным трудом и опасностью для жизни области Камчатки». На самом деле отправным пунктом этого плавания была не Индигирка, а, как мы видели, Колыма. Дежнев сообщил об Анадыре ряд любопытных географических сведений. Он составил чертеж этой реки от устьев до верховьев, к сожалению, до сих пор не обнаруженный в архивах. В своих отчетах он дал краткое, но точное описание природы Анадырского края. Река Анадырь, — пишет Дежнев, — не лесна, и соболей по ней мало. В верхнем течении растет редкий лиственничный лес; в долине реки встречаются белая береза и душистый тополь. Помимо долины реки, леса на Анадыре нет. В Анадырь входит из моря много «красной рыбы», то есть рыбы лососевых пород. Имеется в виду рыба кета, которая массами входит в Анадырь, мечет здесь икру и, по совершенно правильному наблюдению Атласова, после этого вся в реке погибает, не возвращаясь в море. Дежнев скончался в Москве в 1673 году. Итак, Дежнев совершил великий географический подвиг, впервые доказав, что Азия отделена на северо-востоке от Америки проливом. Несомненно, по его данным на русских картах второй половины XVII века северо-восток Азии окружен морем.

Анианский пролив и исследования Дежнева

Если мы взглянем на карту Азии в каком-либо из географических атласов конца XVI или всего XVII столетия, то увидим на месте нынешнего Берингова пролива, между Азией и Америкой, Анианский пролив. Впервые об Анианском проливе упоминает итальянский картограф Гастальди в 1562 году. Как попало на карты изображение пролива между Азией и Америкой — пролива, обозначенного в том самом месте, где примерно через сто лет был открыт Дежневым пролив, впоследствии названный Беринговым? Можно ли предполагать, что в этих местах кто-нибудь из европейцев плавал в середине XVI века? На эти вопросы со всей категоричностью надо ответить: до Дежнева (1648 год) никто из европейцев в области Берингова пролива не плавал, а домысел о проливе между Азией и Америкой есть кабинетное измышление. Рассуждали так: раз Европа отделяется от Азии и Африки проливами, — значит, вероятно, и Азия отделена проливом от Америки. Название «Аниан» основано на плохо понятом тексте знаменитого итальянского путешественника Марко Поло, посетившего Китай во второй половине XIII века.

Анианский пролив вскоре нашел у старинных географов всеобщее признание. В январе 1725 года, незадолго до смерти, Петр I говорил генерал-адмиралу Апраксину: «Я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. На сей морской карте проложенный путь, называемый Аниан, проложен не напрасно».

Некоторые ученые, даже в XX веке, тоже думали, что Анианский пролив был в свое время показан «не напрасно». Высказывались предположения, что сведения о Беринговом проливе могли доставить испанские мореплаватели первой половины XVI века, когда из Мексики было отправлено несколько экспедиций на север Тихого океана. Но такая возможность совершенно исключена. Как мы говорили, Анианский пролив появился на картах впервые в 1562 году, а испанцы лишь в 1595 году достигли на севере 41,5° северной широты, то есть почти на 25° южнее Берингова пролива. Итак, Анианский пролив есть картографическая фантазия, и истинным открывателем пролива между Азией и Америкой является Семен Иванович Дежнев. Открытие это имеет не только большое географическое значение, но оно важно еще в том отношении, что Дежнев является основоположником Северного морского пути, впервые освоенного в советское время. Об этом следует вкратце рассказать.

Обследование русскими северного берега Сибири. Северный морской путь

В 1525 году в Риме находился московский посланник Дмитрий Герасимов, опытный и широко образованный дипломат. С его слов была опубликована в том же году на латинском языке (которым, кстати сказать, Герасимов свободно владел) «Книга о посольстве Василия, великого государя московского, к папе Клименту VII». В этом сочинении Герасимов высказывает следующее замечательное пророческое суждение: «Достаточно хорошо известно, что Двина, увлекая бесчисленные реки, несется в стремительном течении к северу и что море там имеет такое огромное протяжение, что, по весьма вероятному предположению, держась правого берега, оттуда можно добраться на кораблях до страны Китая, если в промежутке не встретится какой-нибудь земли».

В этих немногих строках заключается целая программа исследовательских работ по освоению Северного морского пути. Эта задача была завершена, после четырехсотлетних усилий, лишь в советское время, когда корабль «Сибиряков», руководимый капитаном В. И. Ворониным и имея во главе научного штаба знаменитых полярных исследователей профессора В. Ю. Визе и академика О. Ю. Шмидта, в одну навигацию 1932 года прошел из Белого моря вокруг берегов Сибири в Тихий океан. Итак, открытие северо-восточного прохода из Европы в Тихий океан потребовало громадных трудов и энергии. Над разрешением этой задачи работали такие замечательные русские люди, как Дмитрий Герасимов, Семен Дежнев, Петр I, Беринг и Чириков, Прончищев, братья Лаптевы, Ломоносов, Воейков, Кропоткин, Макаров, Менделеев, и советские исследователи В. И. Воронин, В. Ю. Визе, О. Ю. Шмидт и многие другие. По справедливости, мысль о Северном пути надо назвать национальной русской идеей, так как она была и зачата (в 1525 году) и через четыреста лет окончательно осуществлена (в 1932 году) русскими. К середине XVII века русскими моряками и землепроходцами был обследован весь северный берег Сибири и было доказано, что между Белым морем и Тихим океаном нет никакой земли, которая преграждала бы путь на восток, чего опасался Дмитрий Герасимов. К 1646 году русские дошли морем на восток до Чаунской губы. Дальнейший этап в освоении Северного морского пути был осуществлен в 1648 году Дежневым, имя которого останется навсегда в истории великих географических открытий. Он первый подтвердил догадку Дмитрия Герасимова о возможности Северного морского пути.

Пятьдесят лет назад, в 1898 году, по ходатайству Географического общества имя Дежнева было присвоено описанному им «Большому каменному носу», на азиатском берегу Берингова пролива. Ни Дежнев, ни Беринг (1728) не видали американского берега Берингова пролива. Честь открытия обоих берегов этого пролива принадлежит не Куку (1778), как обычно думают, а подштурману Ивану Федорову и его помощнику геодезисту Михаилу Гвоздеву. Выйдя 23 июля 1732 года из устья реки Камчатки, они направились к району мыса, носящего теперь имя Дежнева. Осмотрев острова в Беринговом проливе, они пошли к американскому берегу, носящему теперь название мыса принца Уэльского, произвели съемки и в декабре 1732 года послали подробное донесение о плавании. Таким образом, Иван Федоров, видевший оба берега Берингова пролива и представивший материал для составления карты, достойным образом завершил дело Дежнева.

Владимир Атласов

Первые сведения о Камчатке. Поход Атласова. Присоединение Камчатки к России

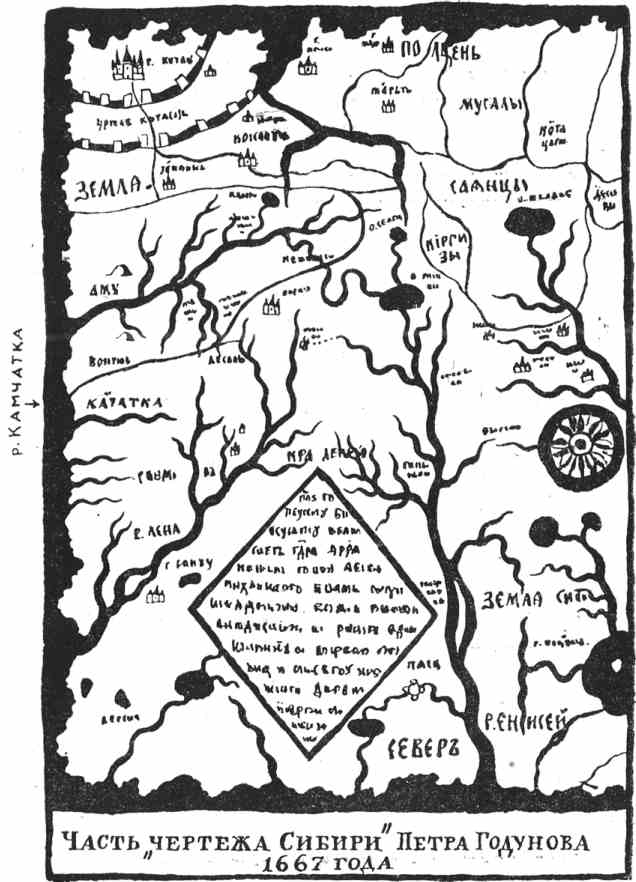

В 1949 году исполнилось 250 лет с того времени, как Владимир Атласов присоединил Камчатку к владениям России. Камчатка расположена примерно между широтами Ленинграда и Киева, но природа этого полуострова совершенно особая: до недавнего времени Камчатка была единственным в нашем отечестве местом, где имеются действующие вулканы. (С воссоединением Курильских островов, в пределы Союза ССР вошла еще одна вулканическая область.) Наименование «Камчатка» встречается впервые на чертеже Сибири, составленном в Тобольске в 1667 году по распоряжению воеводы Петра Годунова, а в объяснительной записке к этому чертежу, или «Списке с чертежа 1672 года», говорится о реке Камчатке. Слово «Камчатка» происходит от одного из имен, каким себя называли первоначальные жители (аборигены) этого полуострова, камчадалы, или ительмены. В настоящее время камчадалы сохранились лишь в нескольких селениях на западном берегу Камчатки, где еще можно слышать ительменскую речь. В остальных местах ительмены смешались с русскими и совершенно забыли свой язык. Теперь камчадалами называют вообще всех русских, родившихся на Камчатке. По языку ительмены принадлежат к той же группе, что и коряки и чукчи, обитающие на крайнем северо-востоке Сибири. Все эти три языка — ительменский, коряцкий и чукотский — занимают совершенно обособленное положение среди языков Сибири. Коряки обитают в северной части полуострова Камчатки и в прилегающих местах материка. «Коряк» на языке этого народа значит: «оленный». Каким образом сведения о Камчатке попали на первые русские чертежи? Во время знаменитого плавания Семена Дежнева Беринговым проливом, осенью 1648 года, бурей разметало его суда. Двое кочей (большие лодки), во главе с Федотом Алексеевичем Поповым занесло на Камчатку. Часть людей Попова, следуя к югу, достигла реки Камчатки, где ими было построено зимовье. От спутников Федота и могли попасть к русским на Анадырь те сведения о реке Камчатке, которые мы находим на чертеже 1667 года. Однако первым прошел всю Камчатку с севера до юга и дал обстоятельное описание ее казак Владимир Атласов, который и должен считаться открывателем этого полуострова. Им же Камчатка была присоединена к нашему Отечеству.

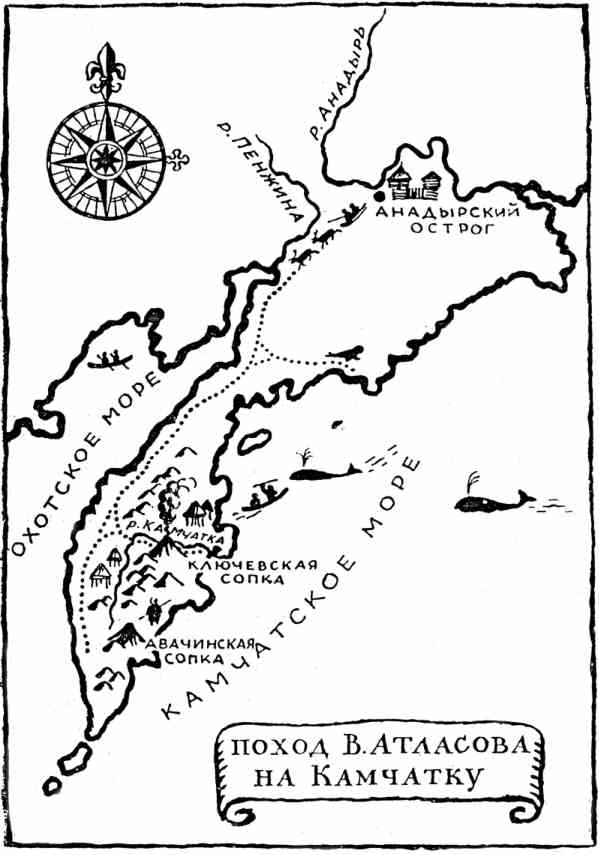

Поход Атласова на Камчатку

В 1649 году Семеном Дежневым было основано укрепление на реке Анадыре. В августе 1695 года из Якутска был послан сюда управителем (приказчиком) Владимир Атласов.

Атласов представляет собою личность совершенно исключительную. Человек малообразованный, он вместе с тем обладал недюжинным умом и большой наблюдательностью, и показания его, как увидим далее, заключают массу ценнейших этнографических и общегеографических данных. Ни один из сибирских землепроходцев XVII и начала XVIII века, не исключая и самого Беринга, не дает таких содержательных отчетов. В начале 1697 года Атласов отправился из Анадырска на юг. С собою он взял 60 русских и 60 юкагиров.[4] Пошли на оленях на Пенжину. Здесь застали коряков. Этот народ в те времена не имел в своем обиходе железных орудий, хотя понаслышке знал о железных ножах, топорах. Оружие и все хозяйственные предметы коряки изготовляли из камня и кости. Одежду и обувь шили из оленьих шкур. Питались рыбой и зверем. Жили: одни — в юртах из оленьих шкур, другие — в полуподземных землянках. Пенжинские коряки промышляли в море тюленей и китов, для чего пользовались большими лодками метров по 12 длиной.

С устья Пенжины Атласов шел две недели на оленях по западному берегу Камчатки, а затем повернул на восток, к берегам Тихого океана, к корякам-олюторцам, живущим по реке Олюторе. На Олюторе Атласов разделил свой отряд на две партии и одной приказал итти вдоль восточного берега Камчатки на юг. Во главе этой партии был поставлен Лука Морозко. Сам же Атласов повернул к западному берегу и пошел на юг. На реке Палане, впадающей в Охотское море, часть бывших в отряде юкагиров восстала, изменнически убила нескольких казаков, многих, в том числе начальника отряда, ранила, а сама ушла.

В таком тяжелом положении Атласов вынужден был просить себе на помощь отряд Луки Морозки. Извещенные через верного юкагира, те прибыли и выручили Атласова. Дойдя на юг за устье реки Тигиля, казаки повернули на реку Камчатку. При устье реки Крестовки, впадающей в реку Камчатку, поставили крест с надписью: «205 [то есть 1697] году, июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарыщи». Этот крест был в целости еще во время Крашенинникова, то есть сорок лет спустя. На реке Камчатке казаки нашли четыре острога (укрепления), а возле них — около четырехсот камчадальских жилищ, или «юрт», как называет эти жилища Атласов. Камчадалы обрадовались приходу русских и дали ясак (подать). Такое поведение камчадалов объясняется тем, что у них были взаимные междоусобия. Приведенные в подданство камчадалы просили Атласова помочь им против их же сородичей с низовьев Камчатки, которые нападали на них и грабили. Атласов согласился, посадил служилых людей, юкагиров и камчадалов, в лодки и отправился вниз по Камчатке. По обе стороны реки было видно много больших камчадальских селений, юрт по 300—500. Через три дня достигли того места, куда звали камчадалы. Здесь было до четырехсот юрт. Отсюда Атласов пошел обратно вверх по Камчатке, на старое место, а для «проведывания» камчадалов, живших по реке Камчатке вниз до моря, отправил казака. Посланный принес известие, что от реки Еловки (приток Камчатки) до моря имеется 160 острожков, в каждом по 150 и 200 человек. Острожками русские называли камчадальские «юрты», то есть землянки, укрепленные земляным валом и частоколом.

Население Камчатки. Быт и правы камчадалов. Встреча с курилами

О камчадалах Атласов сообщает подробные и крайне любопытные этнографические сведения. «Возрастом», то есть ростом, они невелики, с бородами средними. Одежду носят из соболей, лис и оленьих шкур; украшением одежды служит собачий мех. Юрты у них, продолжает Атласов, зимние земляные, а летние на столбах, вышиной от земли метров по шести, «а ходят в те юрты по лестницам». Своеобразные свайные постройки, или балаганы, сохранились на Камчатке до нашего времени. Питаются камчадалы, по словам Атласова, рыбой и зверьем. Земледелия они в те времена не знали. На зиму запасали рыбу, складывали ее в ямы и засыпали их землей. Варили рыбу в деревянных корытах, куда, налив воду, клали раскаленные камни. О том, что камчадалы варили рыбу и мясо в деревянной посуде раскаленными камнями, свидетельствует и исследователь Камчатки академик Крашенинников. Ко второму тому «Описания Земли Камчатки» (1755) им приложена таблица, на которой изображено, как камчадалы «жир варят из рыбы каленым каменьем в лодках». Способ кипячения роды при помощи раскаленных камней известен и у многих других народов: у индейцев-тлинкитов в северо-западной Америке, айнов, эскимосов, полинезийцев, новозеландцев и других.

Камчадалы изготовляли деревянную посуду и глиняные горшки. Атласов не упустил отметить, какие русские товары могут найти сбыт у камчадалов: это голубой бисер и ножи, которые можно выменивать на соболей, лисиц и «больших бобров», то есть на так называемых морских бобров. Морского, или камчатского, бобра правильнее называть морской выдрой: с настоящими бобрами это животное не имеет, кроме качества меха, ничего общего. Это представитель семейства куниц и ближайший родственник речной выдры. Калан, как называют морского бобра зоологи, достигает полутора метров в длину и веса до сорока килограммов. Каланов некогда ловили в большом количестве на восточном берегу Камчатки, но теперь они сохранились лишь на южной оконечности полуострова, в заповеднике на мысе Лопатка. Кроме того, много каланов на Командорских островах (на острове Медном). Двести лет назад, во время экспедиции Беринга, каланы целыми косяками встречались на берегу острова Беринга. Они не только не боялись человека, но даже приходили на огонь. Это веселые и грациозные животные. Выйдя из воды, каланы, прежде чем лечь спать, отряхивают с себя, как собаки, воду, потом «умываются», наподобие кошек, передними лапами, приводят в порядок шерсть и затем укладываются клубочком. В теплые дни каланы играют на берегу, обнимая друг друга передними лапами. Преследуемый на суше калан изгибает спину и шипит как кошка, делая вид, будто хочет броситься на врага. Но для человека он нисколько не опасен.

Самка приносит одного детеныша, за которым ухаживает с большою нежностью, не покидая его даже во время крайней опасности. Около 1725 года на Камчатке можно было выменять превосходную шкуру калана за нож, а в начале двадцатого столетия шкура калана стоила в Лондоне в оптовой продаже 800 рублей. Во времена Атласова оружие у камчадалов было такое: лук из китового уса, стрелы каменные и костяные. Железных изделий у них не было. «Огненного» ружья, указывает он, камчадалы очень боятся и русских называют «огненными людьми». Крашенинников сообщает камчадальское название русских: «брахтатын», что значит: «огненные люди»; камчадалы думали, что у русских огненное дыхание. Когда русские пришли на Камчатку, население этой страны переживало каменный век: металлов камчадалы и здешние коряки не знали. Крашенинников с удивлением рассказывает, как они из камня и кости делали топоры, ножи, стрелы, копья и иглы. Камчадалы, продолжает Атласов, имеют лодки, которые поднимают человек по десять и по двадцать. Скота никакого не держат, есть у них только собаки величиной, как и у нас, «только мохнаты гораздо, шерсть на них длиною в четверть аршина». Камчатские собаки — это типичные лайки; они действительно отличается длинной шерстью. «А соболей промышляют кулемами (ловушками) у рек, где рыбы бывает много, а иных соболей на дереве стреляют». Объяснялся с камчадалами Атласов при посредстве коряков, живших у русских и знакомых с русским языком. Когда Атласов вернулся с низовьев реки Камчатки, то убедился, что коряки угнали его оленей. Атласов пошел за ними в погоню, догнал их у Охотского моря и после жаркого боя отбил оленей. Отсюда пошел к реке Иче. Двинувшись отсюда на юг, он встретил небольшое поселение «курильских мужиков». Это первое упоминание о курилах, обитавших на самом юге Камчатки. В стране курилов, сообщает Атласов, теплее, чем у камчадалов, почему и соболи у них хуже; бобров больших (то есть морских) и лисиц много.

Атласов доходил на юг до реки Голыгиной, устье которой рядом с устьем Опалы. По реке Опале жили еще камчадалы, и Голыгина была, таким образом, первой из курильских рек, увиденных русскими. Ее-то и подразумевает Атласов, когда говорит, что «против первой Курильской реки на море видел как бы острова есть». Остров, который Атласов видел в море, — это самый северный из Курильских островов, именно Алаид, на котором расположен вулкан Алаид, высотою свыше 2300 метров. Курилы, жившие некогда на юге Камчатки, — это камчадалы, смешавшиеся с обитателями северных Курильских островов — курилами, или айнами. На языке курилов «куру» значит: «человек» (того же значения слово «айну»). В настоящее время айны обитают на юге Сахалина, на двух самых южных Курильских островах и на японском острове Хоккайдо.

О курилах Крашенинников и другие путешественники отзываются весьма сочувственно: они вежливы, постоянны в своем слове, правдивы, честны, миролюбивы; к старикам относятся с большим почтением; между собою живут очень дружно. С реки Голыгиной вернулись на реку Ичу. Здесь все олени пали, и пришлось зазимовать, поставив зимовье. Отсюда на реку Камчатку Атласов отправил Потапа Сюрюкова с 14 русскими и 13 юкагирами. Оставшиеся на Иче участники похода стали просить о возвращении на Анадырь. Атласов согласился и 2 июля 1699 года с 15 русскими и 4 юкагирами вернулся в Анадырск, имея с собой в качестве подати 330 соболей, 191 красную лисицу, 10 лисиц сиводущатых (разновидность обыкновенной лисицы с черновато-бурым брюхом, нечто среднее между красной лисицей и чернобурой), 10 бобров морских, одежду соболью, 7 лоскутов бобровых. До прихода русских соболь у камчадалов не был в большой чести. По словам Крашенинникова, камчадалы отдавали предпочтение собачьему меху перед собольим, а ловили соболей более для мяса, которое употребляли в пищу. Рассказывали, что туземцы смеялись над казаками, променивавшими ножик за 8 соболей, а топор — за 18. В Анадырск Атласов привез камчадальского «князца», имея в виду доставить его в Москву «для подлинного о той земле уведомления», но на пути камчадал умер от оспы.

Природа Камчатки. Действующие вулканы

Атласов дал первое географическое описание Камчатки. В нижнем течении реки Камчатки Атласов видел гору, из которой днем идет дым, а ночью пламя. Это Ключевская сопка, ныне действующий вулкан, высотою около 4900 метров, — высшая точка Камчатки, один из самых величественных вулканов всего мира. Обычно над вершиной Ключевской сопки клубится дым в виде гигантских кочанов капусты, иногда поднимающихся над кратером на два и более километров; из £тих клубов дыма нередко сыплются пепел и камни на склоны вулкана. В 1935 году советские альпинисты спускались в кратер Ключевского вулкана. Они убедились, что кратер имеет диаметр в 250—300 метров и глубину в 50 метров. При спуске в кратер происходило извержение: тучи пепла и камней, из которых многие отливали яркокрасным цветом, веером вздымались на 200—300 метров вверх и с грохотом летели обратно. Воздух был наполнен удушливыми газами — сернистым газом и хлористым водородом. Грохот и гул потрясали всю чашу кратера.

Во время одного мощного взрыва гигантское облако взвилось вверх и стало поливать всю чашу градом раскаленных камней. Всё же нашим бесстрашным исследователям удалось благополучно выбраться из кратера. Замечательно, что на Ключевской сопке можно видеть рядом огонь и лед: края кратера покрыты слоем льда, а со склонов вулкана спускаются ледники. Диких плодовых деревьев на Камчатке нет, как правильно отмечает Атласов, но в лесах много березы, лиственницы, ели и кустарникового кедра. Действительно, хвойные леса центральной Камчатки представлены частью рощами из даурской лиственницы, частью лесами из аянской ели; ель обычно смешана с лиственницей, осиной и березой. Кроме того, по горным склонам растут светлые леса из развесистой и кудрявой «каменной» {то есть горной) березы, у которой кора серая или красноватая. Лесов, подобных сибирской тайге, на Камчатке нет. По долинам рек растет белая береза. Кустарниковый кедр, или кедровый сланец, — это хвойный кустарник или деревцо высотой до трех метров, из рода сосны, орехи которого охотно употребляются в пищу не только человеком, но медведем и соболем. Из ягод бросились в глаза Атласову брусника, черемуха и очень сладкая жимолость. Много на Камчатке брусники. Плоды здешней черемухи едят с большой охотой как свежими, так и печеными. Здешняя съедобная жимолость имеет прекрасные черно-синие ягоды, употребляемые в пищу как свежими, так и в виде варенья. Из коры этого кустарника прежде гнали водку. Атласов упоминает об одной высокой траве, из которой камчадалы добывали сахар. Это зонтичное — «сладкая трава». По словам Крашенинникова, из 16 килограммов сухой травы получалось не более 100 граммов сахару. Сок этого растения ядовит, вызывает воспалительные явления. Казаки гнали из сладкой травы водку, заквашивая траву ягодами жимолости или голубики. Но предварительно надо было соскоблить со сладкой травы кожу, иначе получалась весьма вредная водка.

Атласов описывает богатство Камчатки рыбою. Рыба идет из моря в реки в несметном количестве. Есть семь родов рыбы, отличной от «русских» рыб. Из рек она в море не возвращается и вся погибает в реках. Одну из таких рыб Атласов, со слов местного населения, называет овечиной. Это чавыча, рыба из восточных лососей, самая ценная и самая крупная из камчатских рыб, входящих из моря в реки для икрометания (таких рыб называют проходными), она бывает весом до 40 килограммов и длиной до метра. В старые времена у камчадалов был обычай — первую выловленную чавычу испечь на огне и затем съесть «с изъявлением превеликой радости», как говорит Крашенинников.

Атласов совершенно правильно отметил, что чавыча и родственные ей тихоокеанские лососевые, каковы кета, горбуша, нерка и некоторые другие, мечут икру раз в жизни, а затем погибают. По словам Атласова, рыбы (здесь имеется в виду красная рыба, или лососевые) входит в реки «гораздо много». Вот как описывает Крашенинников, бывший на Камчатке в 1737—1741 годах, ход лососевых: «Все рыбы на Камчатке идут летом из моря в реки такими многочисленными рунами (стаями), что реки от того прибывают и, выступая из берегов, текут до самого вечера, пока перестанет рыба входить в их устья. По сбытии воды остается на берегах сонной рыбы столь много, что такого числа в больших реках нельзя надеяться. Ежели острогою ударишь в воду, то редко случается, чтоб не забагрить рыбу. Медведи и собаки в том случае больше промышляют рыбы лапами, нежели люди в других местах бреднями и неводами».

Первые сведения о Японии

Помимо присоединения Камчатки к нашему Отечеству, благодаря энергии Атласова были впервые получены весьма ценные сведения о Японии.

Во время своего похода по Камчатке Атласов узнал, что у камчадалов содержится пленник, которого те называли «русаком». Это был японец из города Осака на острове Хондо. Он жил на Камчатке уже два года, и Атласов объяснялся с ним при посредстве коряцкого переводчика. Японец — его звали Денбей — рассказал Атласову, что он, в качество служащего одного купца, отправился из Осаки морем на 30 больших лодках, или бусах, каждая длиною по 30 метров, имея в виду доставить в «Индию» товары: рис, рисовую водку, сахар, ткани, фарфоровую посуду, железо. («Индия» — это результат взаимного непонимания: на самом деле Денбей вез товары в японский город Иеддо, или нынешний Токио; на диалекте жителей Осаки Иеддо звучит: «Ендо».) Во время пути разразилась буря, и судно, после шести месяцев скитаний в море, выбросило на западный берег Камчатки, южнее устья реки Большой. Местные жители — помесь между камчадалами и курилами, которых русские называли «курилами»,— не очень дружелюбно встретили пришельцев. Денбея ранили в руку. Захватили товары, причем ткани и железо взяли себе, рис и сахар выкинули из бочек, а водку вылили в море, оставив бочки для сохранения в них рыбы. На судне было пуда четыре золотых монет; но так как золото не было известно «курилам», то они роздали его своим детям для игры. Из двенадцати японцев, бывших на судне, троих взяли в плен местные жители, а остальные девять угребли неизвестно куда. Товарищи рассказчика погибли в плену. Русским Денбей очень обрадовался. Атласов отнял пленника у местных жителей, поместил его вместо с русскими, а затем взял с собою в Анадырск. Отсюда Денбей был направлен в Москву, где в январе 1702 года представлен Петру I. Это был первый японец в России. Петр велел обучать его русскому языку, а когда он русскому языку и грамоте выучится, дать ему в обучение японскому языку троих или четверых русских ребят. В Москве Денбей сообщил чрезвычайно любопытные сведения о своем плавании, о Камчатке, а особенно о Японии. К тому времени японец говорил недурно по-русски. Он сообщил подробные и достоверные сведения о своем государстве. Таким образом, благодаря энергии Атласова не только была присоединена к нашему Отечеству Камчатка, но доставлено географическое описание этого полуострова и первые сведения о Курильских островах и о Японии.

А. И. Чириков

Организация Великой северной экспедиции

Капитан Алексей Ильич Чириков, виднейший из участников Великой северной экспедиции 1725—1742 годов, принадлежит к числу выдающихся русских мореплавателей. Великой северной экспедицией называется крупное русское географическое предприятие, во главе которого в 1725 году Петром I был поставлен Беринг. История этой экспедиции такова. Один из сподвижников Петра, корабельный мастер Федор Степанович Салтыков, подавал царю в 1713 и 1714 годах записки, в которых советовал построить суда в устьях сибирских рек и на этих судах плыть вдоль северных берегов Сибири, чтобы проведать путь до устья Амура и до Китая. Целью этого предприятия было установление торговли со странами Дальнего Востока. Война со Швецией долго не позволяла приняться за осуществление этих проектов. Но как только был заключен мир, в 1721 году Петр направил в устье Оби знающих людей для разведки: нельзя ли в этом месте устроить порт? В благоприятном случае предполагалось построить здесь суда и на них перевозить товары в Японию. Но эта попытка не увенчалась успехом. Однако в феврале 1725 года (старого стиля) из Петербурга была отправлена на Дальний Восток экспедиция во главе с капитаном Иваном Ивановичем Берингом. В данной ему Петром I инструкции предписывалось построить суда на Камчатке и на них проведать, соединяется ли Азия с Америкой. Но разрешение этого географического вопроса было не единственной целью. Предполагалось, если между Азией и Америкой есть пролив, организовать торговлю с Японией, Китаем и Индией северным морским путем. В числе участников первой камчатской экспедиции был лейтенант Алексей Ильич Чириков, один из славнейших русских моряков. Это был прекрасно образованный офицер, скромный, честный и, вместе с тем, твердый в исполнении своего долга. В 1721 году Чириков окончил Морскую академию в Петербурге, причем показал такие успехи, что сразу был произведен в унтер-лейтенанты. А в следующем году он был назначен преподавателем в ту же Морскую академию. Хотя Чирикову в 1725 году не было еще полных двадцати двух лет, он был назначен первым помощником Беринга.

Один из пунктов Указа Петра I о посылке экспедиции Беринга. В пункте третьем этого Указа написано: о подыскании ученика или подмастерья, который мог бы сделать бот в Охотске. Внизу пометка рукой Петра I: «Зело нужно штурмана и подштурмана, которые бывали в нордной Америке».

План экспедиции был таков: доставить людей и грузы через Сибирь в Якутск, а отсюда — в Охотск на берегу Охотского моря. Затем надлежало переправиться на Камчатку и далее морем проведывать, соединяется ли Азия с Америкой.

Перевозка грузов через Сибирь представляла громадные трудности. Чтобы дать представление о тогдашних условиях транспорта, приведем следующий пример. Из Якутска часть снаряжения была отправлена в Охотск вьюками на 663 лошадях. Из них 267 пали в дороге. Более громоздкие вещи были посланы водою, по рекам. Но караван был застигнут морозами. Начальник каравана, лейтенант Шпанберг, человек грубый и жестокий, распорядился часть вещей перевезти на санях, запрягая в них людей. Из ста саней только сорок достигли с величайшим трудом Охотска в январе 1727 года. В Охотске в это время было всего с десяток дворов, и для размещения многочисленной команды пришлось строить избы. Кроме того, нужно было готовить суда. Лошади, пришедшие в Охотск, все пали от бескормицы, и команда должна была на себе таскать камни, глину, лес. Людям же пришлось дотаскивать на себе разбросанные по пути грузы. С ропотом пошли они на эту работу в феврале. Многие погибли, немало людей разбежалось. Только в апреле часть из этих вещей была доставлена в Охотск. Осенью 1727 года вся экспедиция собралась на западном берегу Камчатки, в Большерецке. Здесь в это время было всего четырнадцать дворов русских. Зимою часть грузов на камчадальских собаках была перевезена на восточный берег Камчатки. Для ночлега приходилось устраивать себе пристанище в снегу. В Нижнекамчатске, в низовьях реки Камчатки, было построено судно «Св. Гавриил» длиною в 18 метров.

Первое плавание. Неудача. Встреча с чукчами

25 июля 1728 года судно вышло из устья реки Камчатки, погрузив провианту для сорока человек на год. Шли на север. Под 64,5° северной широты к судну пригребли в кожаной лодке восемь чукоч, с которыми вели переговоры при посредстве переводчиков-коряков, находившихся на «Св. Гаврииле». Чукчи сообщили, что в море есть остров, на котором живут люди их рода. Действительно, через два дня был открыт остров, названный островом св. Лаврентия. Но следует иметь в виду, что на этом острове живут не чукчи, а эскимосы.

Вскоре вошли в пролив, который теперь называется Беринговым. 24 августа под широтою 65,5° стали держать совет, итти ли дальше к северу и, если итти, то как далеко. Чириков советовал повернуть на запад к устью реки Колымы, ибо иначе нельзя разрешить вопроса, соединена ли Азия с Америкой или нет: Азия могла соединяться с Америкой и западнее того места, где находился «Св. Гавриил». В случае надобности, продолжал Чириков, следует поискать гавани, где можно было бы зазимовать. Однако Беринг не последовал совету рассудительного и храброго моряка и через два дня, не видя нигде земли, велел повернуть обратно, решив, что задача решена: Азия не соединяется с Америкой. Как мы видели, этот вопрос был еще за 80 лет до Беринга разрешен Дежневым, но в то время об открытиях Дежнева было мало кому известно.

На обратном пути Беринг открыл в самом узком месте Берингова пролива остров Диомида. На самом деле здесь два острова: Ратманова и Крузенштерна. Между ними теперь проходит граница, отделяющая СССР от Соединенных Штатов Северной Америки. В самом узком месте пролива Беринга Азия отделена от Америки расстоянием в 89 километров.

Остров Ратманова, принадлежащий Союзу ССР и населенный эскимосами, имеет в длину 5 километров; берег Азии отстоит на 32 километра от острова. Другой остров, Крузенштерна, расположен в 3,5 километрах от соседнего и в 40 километрах от берега Америки, именно — от Аляски. Живут на нем тоже эскимосы. В ясные дни с острова Крузенштерна можно видеть оба материка: Азию и Америку. На обратном пути снова встретились с чукчами, которые привезли для продажи мясо, рыбу, шкуры лисиц и песцов. 12 сентября прибыли после полуторамесячного плавания в устье реки Камчатки. В марте 1730 года Беринг, Чириков и другие участники экспедиции вернулись через Сибирь в Петербург. Здесь Берингу было указано, что он не решил с очевидностью поставленный перед ним вопрос, соединена ли Азия с Америкой, ибо, как говорил Чириков, мост между материками мог находиться западнее или севернее курса «Св. Гавриила». Поэтому вскоре по возвращении Беринг представил проект новой экспедиции. Указ о снаряжении ее последовал в апреле 1732 года. Цели второй камчатской экспедиции были таковы: установить, есть ли соединение «Камчатской земли» с Америкой, достичь берегов Америки и исследовать всесторонне эти берега, проведать Курильские острова и Японию, узнать, можно ли пройти морем из устья Колымы до Анадыря и Камчатки. По проекту Беринга, и вторая экспедиция должна была достичь Камчатки сухим путем, через Сибирь, как и первая. Однако президент адмиралтейств-коллегии адмирал Николай Федорович Головин внес предложение осуществить экспедицию морским путем — кругом Южной Америки, мимо мыса Горн и Японии. Головин брался даже стать во главе такого предприятия.

Но эта замечательная мысль в те времена не нашла поддержки, и первое русское кругосветное плавание состоялось лишь в 1803—1806 годах под начальством капитанов Крузенштерна и Лисянского, избравших именно тот путь, который был предложен Головиным, — мимо мыса Горн.

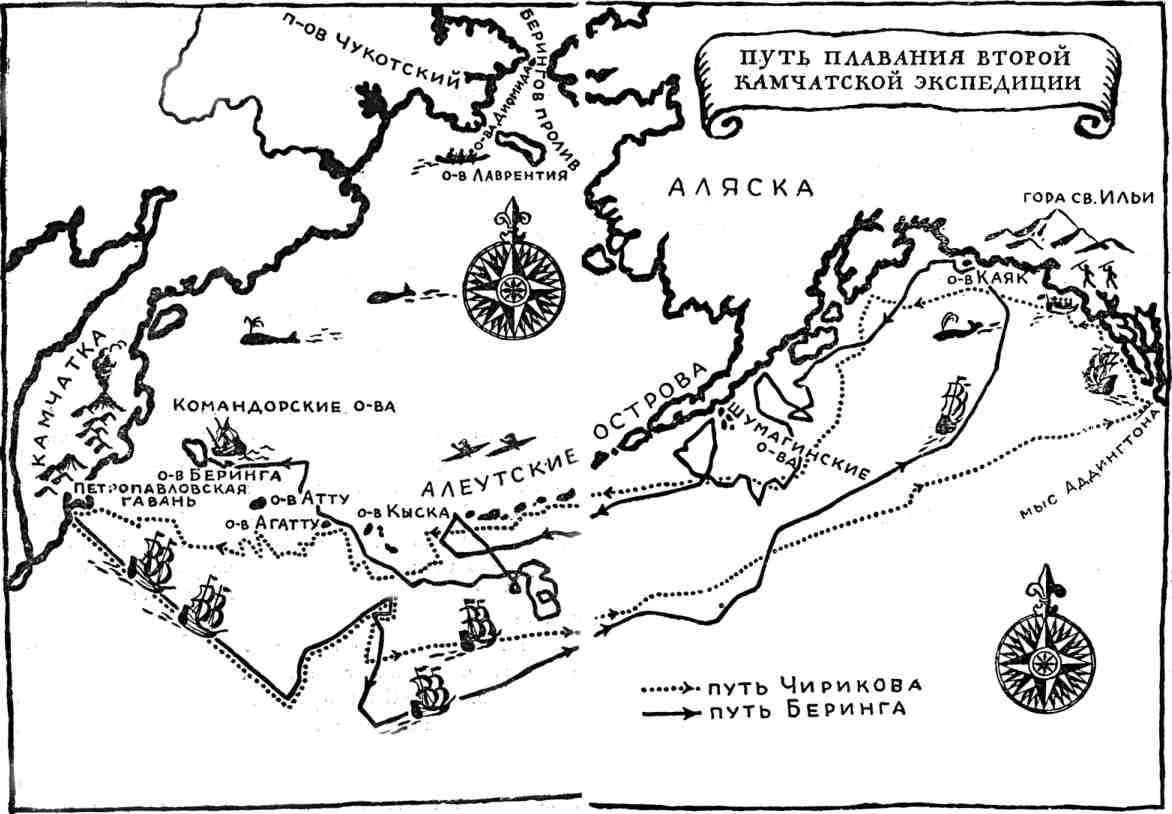

Втором камчатская экспедиция. Новые открытия

Вторая камчатская экспедиция направилась на Дальний Восток, так же как и первая, через Сибирь. Первым помощником Беринга был назначен А. И. Чириков. Кроме партии, которой надлежало плыть Тихим океаном к Америке, было снаряжено еще два отряда: один, — которому поручалась опись северных берегов Сибири; другой, — целью которого были всесторонние исследования Сибири. В состав этого последнего отряда входил, между прочим, С. П. Крашенинников, знаменитый путешественник по Камчатке. Среди славных моряков, впервые положивших на карту северные берега Сибири, нужно упомянуть имена Овцына, Прончищева, братьев Лаптевых, Челюскина и многих других. Опись северных берегов Сибири есть совершенно исключительный подвиг, делающий имена наших моряков бессмертными в истории географических открытий. Только через два с лишним года грузы экспедиции были доставлены в Якутск. К концу 1736 года в этом городе собрались Беринг, Чириков и другие участники,— всего, считая с командой, служилыми и ссыльными, назначенными для перевозки тяжестей в Охотск, до 800 человек. Понятно, что управлять таким громадным количеством людей было очень трудно. Одного продовольствия требовалось в год до десяти тысяч центнеров. Весною 1737 года Чириков прибыл в Охотск. Здесь экспедиция занялась постройкой судов.

В начале 1740 года Чириков сделал Берингу такое предложение: он отправится в плавание на северо-восток от Камчатки с целью осмотреть берега Америки, а к осени вернется в Охотск. Но Беринг отверг этот план как не соответствующий инструкции. Осенью 1740 года суда (пакетботы) «Св. Петр», под начальством Беринга, и «Св. Павел», под командой Чирикова, вошли в Авачинскую губу на Камчатке. Гавань, где остановились суда, одну из лучших в мире, Беринг назвал Петропавловской в честь судов экспедиции. Здесь был основан Петропавловск, в настоящее время сильно разросшийся и процветающий центр Камчатской области. 15 июня 1741 года «Св. Петр» и «Св. Павел» вышли, наконец, из Авачинской губы в море, имея: первый всего 77 человек команды, второй — 75. Беринг следовал впереди, а Чириков позади, километрах в восьми. Но через два дня Беринг приказал Чирикову итти впереди, отдавая преимущество его опытности.

1 июля суда находились примерно в 180 километрах к югу от острова Амчитка, одного из Алеутских островов. Здесь во время свежего ветра суда потеряли из виду друг друга и более никогда уже не встретились. 27 июля Беринг, после полуторамесячного плавания, увидел американский берег: снеговые хребты и громадную гору св. Ильи, одну из высочайших в Северной Америке, — она достигает высоты в 5 520 метров. После высадки на острове Каяк (примерно под 60° северной широты) Беринг повернул обратно к Камчатке. На пути туда были открыты острова Шумагинские, Алеутские и Командорские.

После весьма бедственного плавания судно потерпело крушение у острова, названного впоследствии именем Беринга. Здесь 8 (19) декабря 1741 года, ровно через месяц после высадки на остров, Беринг скончался.

Плавание Чирикова. Неизвестная земля. Индейцы

Разлучившись с пакетботом «Св. Петр», Чириков сначала искал его, а потом направился к берегам Америки. В ночь на 26 июля 1741 года под 55°36' северной широты увидели высокие горы и лес. Это был мыс Аддингтона на одном из островов к западу от острова принца Уэльского, в южной части нынешней территории Аляски, в области распространения индейцев-тлинкитов. Таким образом, Чириков достиг американских берегов на полтора суток раньше Беринга. Не найдя удобного места для стоянки, Чириков повел свое судно вдоль берега на северо-запад. Через два дня, под широтою 57°50', послали на берег штурмана Абрама Михайловича Дементьева с десятью вооруженными людьми. Им дана письменная инструкция об отыскании якорного места, об условленных сигналах с кораблем «Св. Павел» и о переговорах с жителями. Требовалось узнать: как называется земля, под чьею она властью, сколько жителей. Для местного населения были переданы подарки: один котел медный и один железный, двести штук коралловых бус, китайский табак, иглы, китайские материи, а также русские бумажные деньги на cyмму десять рублей — рублевиками. Далее наказывалось осмотреть землю, леса и травы, искать драгоценных камней и руд, для чего дан образец серебряной руды. Посланные должны были возвратиться не позднее, чем на следующий день. С судна видели, как шлюпка приближалась к берегу, а как приставала, того не усмотрели. Посланных ждали неделю, но они не возвращались.

В течение этой недели днем на берегу, в месте предполагаемой высадки Дементьева, был замечен огонь. Отправили туда на последней оставшейся лодке боцмана Савельева с одним матросом, с плотником и конопатчиком, дали также запас провизии. Погода была тихая. Видели, как посланные пристали к берегу, но условленного сигнала, зажженного огня, от них не последовало. И эти посланные не вернулись.

Судьба пятнадцати человек из команды Чирикова неизвестна. Чириков думает, что они были предательски умерщвлены здешними индейцами-тлинкитами. Но это мало вероятно: местное население никогда не видало европейцев и не имело основания их опасаться. Возможно, что лодки попали в водоворот, образуемый приливо-отливными течениями, и погибли. Такой случай произошел в этих местах в 1786 году с двумя лодками путешественника Лаперуза. О штурмане Дементьеве отзываются, что это был человек «молодой, добродетельный, опытный в своем ремесле и ревностный к службе отечества». На следующий день после отправления Савельева со «Св. Павла» заметили две лодки, сначала принятые за свои. С одной из них, на довольно далеком расстоянии, люди кричали «агай, агай!» — но обе воротились. По-тлинкитски «агау» значит: «иди сюда». То обстоятельство, что индейцы не хотели приблизиться к судну, утвердило Чирикова в мысли, что они или убили посланных людей, или взяли их в плен. Как бы то ни было, потеря обеих лодок не позволяла делать дальнейшие попытки к высадке. Нельзя было запастись свежей водой. Решено было итти назад, на Камчатку. Сначала плыли на запад, в недалеком расстоянии от берега. Мореплаватели имели перед собою величественный хребет св. Ильи, покрытый снегами и мощными ледниками. Здесь, у самого берега, вздымались к небу громадные обрывистые пики высотой до 6000 метров. Ледники в этих местах доходят до самого берега моря. На высоте 600 метров над уровнем океана уже находятся вечные снега. Немного есть на земле картин природы, которые по величию могли бы сравниться с тем, что видел в Америке Чириков.

Близ берегов встречали китов, сивучей, моржей, котиков, множество птиц. (Сивуч принадлежит к семейству ушастых тюленей, куда относится и котик.) Провианта на корабле было мало, еще меньше — воды. Чириков распорядился собирать во время дождей стекавшую с парусов воду. С первых чисел сентября команду стали кормить кашей дважды в день только через два дня в третий, а офицерам давали еду лишь раз в день, а воды всем отпускали столько, чтобы только утолить жажду.

Алеутские острова. Встреча с алеутами и обмен подарками