СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Аннотация на хоровое произведение С. Танеева "Сосна"

Для студентов музыкальных ВУЗов.

Просмотр содержимого документа

«Аннотация на хоровое произведение С. Танеева "Сосна"»

Содержание аннотации:

Введение……………………………………………………………………….…4

1. Историко-эстетический анализ хорового произведения …………….…5

1.1 Творческий портрет композитора и его основные произведения .…….....5

1.2 Общие сведения об авторе текста и краткая характеристика его творчества ….…………………………………………………………….………6

1.3 История создания произведения, его основная идея и содержание .…… 7

2. Анализ литературного текста………………………………………….……9

2.1 Содержание литературного текста …………………………………….……9

2.2 Строение литературного текста ……………………………………...…….10

2.3 Степень соответствия текста и музыки ……………………………...….…10

3. Музыкально-теоретический анализ (анализ средств музыкальной выразительности)………………………………………………………………12

3.1 Форма произведения и его структурные особенности …………...………12

3.2 Жанровая основа произведения ……………………………………………12

3.3 Анализ мелодии (мелодическая и интонационная основа) ………………13

3.4 Анализ метра и ритма ………………………………………………………14

3.5 Анализ лада и тональности …………………………………………………15

3.6. Фактурные особенности произведения и его музыкальный склад……………………………………………………………………………....16

3.7 Анализ гармонического языка ……………………………………………..17

3.8 Анализ темпа, агогических отклонений и динамики ………………..……20

4. Вокально-хоровой анализ…………………………………………..………21

4.1 Тип и вид хора ………………………………….……………………...……21

4.2 Диапазон и тесситурные особенности произведения………………..……21

4.3 Соотношение естественного и искусственного ансамблей ………………22

4.4 Особенности использования тембровых красок и хоровая «оркестровка»……………………………………………...…………………….24

4.5 Приемы хорового письма ……………………………………………….….25

4.6 Виды хорового дыхания ……………………………………………………26

4.7 Хоровой ансамбль и его виды……………………………...……………….27

4.8 Хоровой строй и его разновидности………………………………………..31

5. Исполнительский анализ…………………………………………………...32

5.1 Анализ жанровой принадлежности произведения ………………………..32

5.2 Анализ исполнительской детализации динамики ………………...………33

5.3 Анализ исполнительской детализации темпа и агогики …………………33

5.4 Анализ артикуляционных приемов фразировки …………………..……...34

5.5 Анализ видов певческого дыхания ………………………..……………….35

5.6 Анализ манеры звукоизвлечения, тембровой окраски, вибрато …….…..36

5.7 Исполнительская фразировка ………………………………………………36

5.8 Создание исполнительского и драматургического планов ………...…….37

5.9 Планирование репетиционного процесса …………………………………38

6. Особенности дирижерского жеста……………………………………..….40

6.1 Виды ауфтактов ………………………………………………………….…40

6.2 Дирижирование пауз и фермат ……………………………………………40

6.3 Особенности дирижирования метрических и ритмических структур ….41

6.4 Передача характера произведения, интерпретация фермат и пр. ………41

Заключение ………………………………………………………………….…42

Библиография …………………………………………………………………44

Приложение ……………………………………………………………………45

Введение

Пейзажи и изображения родной природы являются неотъемлемой частью русской песенности. Русские композиторы в музыке, посвященной родной природе, старались подобрать звуки и напевы такие, которые способны были бы передать каждую деталь милого сердцу уголка России. В таком стремлении не уступали композиторам и поэты, писатели.

За любым произведением искусства всегда лежит какая-либо история, личное отношение композитора, поэта, художника, к сотворенной картине, рассказу или музыкальному фрагменту.

«Мои помыслы – краски, мои краски – напевы» - говорил русский художник В. Борисов-Мусатов, и под «красками» он подразумевал именно личные переживания, отношение к окружающей его действительности.

Хоровая миниатюра «Сосна» - это не просто изображение холодной северной природы, столь далекой большинству композиторов, известных искусствоведческой науке. Образ сосны, растущей на одиноком утесе, усыпанной снегом и убаюканной немилосердными ледяными ветрами – это далеко не банальное изображение, возникающее в голове у каждого читателя, знакомого с произведением М.Ю. Лермонтова.

Дерево, близкое, знакомое каждому русскому человеку, застыло где-то далеко на севере – таковы, возможно, были и мысли самой мятежной, взволнованной души русского поэта. Таковы, наверное, и помыслы композитора, через хоровую миниатюру доносящего до слушателя одиночество печального, почти скорбного образа.

Но нет в той картине безысходности: ведь где-то вдалеке растет в жарких странах пальма. Так, может быть, там и есть всеобъемлющая надежда на лучшее? Каждый человек по-своему одинок, как одинока и засыпанная снегом сосна. Но так ли долго и истинно ее одиночество и простой ли пейзаж желал изобразить поэтическими строками автор? Композитор Сергей Танеев дает ответ слушателям с помощью музыкальной палитры. Вдумываясь в строки миниатюры, слушатель получит ответ

1. Историко-эстетический анализ хорового произведения

1.1 Творческий портрет композитора и его основные произведения

Сергей Иванович Танеев (13 ноября 1856, Владимир – 6 июня 1915, г. Дютьково под Звенигородом) – русский композитор, пианист, педагог, учёный, музыкально-общественный деятель из дворянского рода Танеевых.

В 1875 году окончил Московскую консерваторию у Н. Г. Рубинштейна (фортепиано) и П. И. Чайковского (композиция) с золотой медалью. Выступал в концертах как пианист-солист и ансамблист. Первый исполнитель многих фортепианных произведений Чайковского (Второго и Третьего фортепианных концертов, доработал последний после смерти композитора), исполнитель собственных сочинений. С 1878 по 1905 год работал в Московской консерватории (с 1881 года профессор), где вёл классы гармонии, инструментовки, фортепиано, композиции, полифонии, музыкальной формы, в 1885—1889 годах занимал должность директора Московской консерватории. Был одним из основателей и педагогов Народной консерватории (1906).

Убеждённый последователь классики (в его музыке нашли претворение традиции М. И. Глинки, П. И. Чайковского, а также И. С. Баха, Л. Бетховена), Танеев предвосхитил многие тенденции музыкального искусства XX века. Его творчество отмечено глубиной и благородством замыслов, высокой этичностью и философской направленностью, сдержанностью высказывания, мастерством тематического и полифонического развития. В своих сочинениях он тяготел к нравственно-философской проблематике. Такова, например, его единственная опера «Орестея» (1894, по Эсхилу) — образец претворения античного сюжета в русской музыке. Его камерно-инструментальные произведения (трио, квартеты, квинтеты) принадлежат к лучшим образцам этого жанра в русской музыке. Один из создателей лирико-философской кантаты в русской музыке («Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма»). Возродил популярный в отечественной музыке XVII—XVIII вв. жанр — хоры a cappella (автор более 40 хоров). В инструментальной музыке особое значение придавал интонационному единству цикла, монотематизму (4-я симфония, камерно-инструментальные ансамбли).

Создал уникальный труд – «Подвижной контрапункт строгого письма» (1889-1906) и его продолжение – «Учение о каноне» (конец 1890-х гг. – 1915 года).

Как педагог, Танеев добивался повышения профессионального музыкального образования в России, боролся за высокий уровень музыкально-теоретической подготовки учащихся консерватории всех специальностей. Создал композиторскую школу, воспитал многих музыковедов, дирижёров, пианистов.

1.2 Общие сведения об авторе текста и краткая характеристика его творчества

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – великий русский поэт, писатель, художник, драматург и офицер Царской армии Российской империи. Родился 15 октября в 1814 году в Москве. Его отцом был офицер, и спустя года, сын пойдёт по его стопам. В детстве же он воспитывался бабушкой. Именно бабушка дала ему начальное образование, после которого юный Лермонтов отправился в один из пансионов Московского университета. В этом заведении из под его пера вышли самые первые, ещё не очень удачные, стихотворения. По окончанию этого пансиона Михаил Юрьевич стал студентом Московского университета, а уже потом он отправился в школу гвардейских подпрапорщиков в тогдашнюю столицу Петербург.

После этой школы, Лермонтов начал свою службу в Царском селе, поступив в Гусарский полк. После того, как на смерть Пушкина им было написано и опубликовано стихотворение «Смерть поэта», его арестовали и отправили в ссылку на Кавказ. По дороге в ссылку он пишет своё гениальное произведение «Бородин», посвятив его годовщине битвы.

На Кавказе ссыльный Лермонтов начинает увлекаться живописью, пишет картины. В то же время его отец ходит по чиновникам, прося помиловать сына. Что и происходит в скором времени – Михаила Юрьевича Лермонтова восстанавливают на службе. Но ввязавшись в дуэль с Барантом, его снова отправляют на Кавказ в ссылку, на сей раз на войну.

За это время он пишет множество произведений, которые навсегда вошли в Золотой фонд мировой литературы – это «Герой нашего времени», «Мцыри», «Демон» и многие другие.

После ссылки Лермонтов приезжает в Пятигорск, где случайно оскорбляет шуткой своего старого знакомого Мартынова. Товарищ, в свою очередь, вызывает поэта на дуэль, которая стала для Лермонтова роковой. 15 июля 1841 года он гибнет.

1.3 История создания произведения, его основная идея и содержание

Хоровое произведение «Сосна» принадлежит к ряду ранних произведений в творчестве композитора. Как и созданные в 1880 гг романсы С. Танеева, данное произведение прочно связано с домашним музицированием. В семье друзей композитора Масловых были представлены все голоса, и особенно хорошо — мужские. Следовательно, существует предположение, что хоровая миниатюра «Сосна» была написана под влиянием такого музицирования в кругу друзей и семьи.

Уже в ранние годы творчества можно отметить стремление С. Танеева показать величавость и разнообразие картин природы. Начиная непременно с образов, композитор постепенно переходит к полномасштабным картинам. Хотя о «Сосне» такого нельзя сказать.

Данное произведение скорее похоже именно на образ – одинокую картину, пейзажную зарисовку, в которой автор, вероятно, выражает дань почтения творчеству великого русского писателя и поэта. В то же время, помимо, непосредственно, поэтического текста, сама музыка рисует слушателю образ невыразимого одиночества. Музыка в произведении олицетворяет грусть и даже скорбь дерева, в котором на деле сокрыт человеческий образ. Основная идея состоит в том, что одиноких людей в мире великое множество, и на обоих краях земли – в заснеженных сторонах и среди жаркого юга – грустят о своем одиночестве люди.

Ведь далеко не о природе писал М.Ю. Лермонтов, как и С. Танеев, подхватывая мысль поэта, не стал ограничиваться изображением застывшей картины. Тема одиночества – мирного, спокойного, скорбного – но, все же, одиночества – звучит с первых аккордов и сопровождает слушателя вплоть до самого финала. «Встретятся ли два одиночества?» - таков извечный вопрос, содержащийся в музыкальном произведении.

2. Анализ литературного текста

2.1 Содержание литературного текста

Текстом хоровой миниатюры является стихотворение М.Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…»:

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,

В том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утесе горючем

Прекрасная пальма растет.

В данном стихотворении говорится об одиночестве, образом для которого служит сосна. На неприступной скале, далекой от человеческого взора, стоит она, и автору легко удается передать с помощью олицетворения образ одинокого человека. Читатель видит, как грустен, но, по-прежнему, непреклонен этот человек, и кажется, что ничто живое не может уже порадовать его.

Однако дерево мыслями живет далеко от своего ледяного утеса. Мысли одиночества обращены на восток – туда, где растет прекрасная пальма, такая же печальная и одинокая. Этим и поддерживает себя человек: возможно, в мире кому-то так же одиноко, как и ему.

Стихотворение является переводом стихотворения Г. Гейне, и тема одиночества, звучащая в нем – крайне близка М.Ю. Лермонтову. Образ одинокой сосны на диком севере стал олицетворением мыслей и чувств поэта, который провел параллель между никому не нужным деревом и самим собой.

Олицетворение природы – достаточно частый прием, используемый в русской литературе. И стихотворение М.Ю. Лермонтова наглядно иллюстрирует читателю, как легко и просто проводится параллель между миром человека и миром природы. Следует отметить, что стихотворным строфам созвучна картина И.И. Шишкина «На севере диком…», что еще раз убеждает слушателя и читателя в гармоничной взаимосвязи нескольких видов искусств.

2.2 Строение литературного текста

Стихотворение написано в стихотворном размере амфибрахий, поскольку ударение падает на втором слог строфы.

Условно стихотворение можно разделить на две части. Первая часть рисует читателю одинокий, продуваемый всеми ветрами утес, мрачный и тяжелый пейзаж. Используя большое количество эпитетов («на севере диком, на голой вершине, на утесе горючем» и т.п.), автор способствует расширению зрительных представлений читателя. Олицетворения, отождествления человека с деревьями, придают стихотворению большую проникновенность, позволяют провести параллель между жизнью М.Ю. Лермонтова и жизнью одинокого, всеми покинутого дерева.

Вторая же часть – пейзаж не менее одинокий и унылый. Приписывая дереву способность видеть сны, автор еще раз подчеркивает, как легко на деле олицетворять природу и человека. Слушатель представляет себе совершенно другую местность, другое дерево, но последние строки стихотворения, в любом случае, снова уносят мысли в дали одиночества. Духовное единство двух одиночеств вселяет в слушателя надежду на лучшее.

2.3 Степень соответствия текста и музыки

С. Танеев – композитор удивительного творческого дарования, и в случае с произведением «Сосна» автору удалось наилучшим образом передать характер и эмоции, заложенные автором в поэтический текст.

Произведение достаточно созвучно музыке потому что в кульминационные моменты развития стихотворного текста, в моменты наивысшего эмоционального напряжения, происходит всплеск, развитие и в музыкальном плане (например, на повторе строк «одна и грустна…», значительную роль играет повышение тесситуры).

Стихотворный текст и произведение также гармонируют в плане темпа. Взятый автором темп Adagio позволяет зрительному образу развиваться плавно и мелодично, лучшим образом донося до слушателя смысл поэтического текста.

Строки «И дремлет, качаясь…» чем-то напоминают покачивание, благодаря отсутствию мощного мелодического развития, скачков мелодии и изменений агогики.

Текст соответствует музыке, поскольку, также, добавленные автором повторы и элементы полифонии усиливают тему одиночества и тоски, изначально данную М.Ю. Лермонтовым. Акцентируя внимание на особо важных моментах с помощью музыки, С. Танеев добивается гармоничного сочетания звука и слова, предоставляющего возможность почувствовать и понять глубину душевных терзаний автора.

3. Музыкально-теоретический анализ (анализ средств музыкальной выразительности)

3.1 Форма произведения и его структурные особенности

«Сосна» - произведение, написанное в двухчастной форме. Первая часть представляет собой период из двух предложений, и по содержанию первая часть соответствует первым четырем строкам стихотворения. В этой части слушатель впервые видит пейзаж, одинокую сосну, горестно стоящую на диком севере. Очень лирическая и печальная, первая часть написана в d-moll, что соответствует смысловому содержанию текста.

Вторая часть – и второй, третий период – еще одно четверостишие стихотворения. Внутренне очень теплые строки переданы автором с помощью смены тональности (с минора на D-dur). Постепенно развиваясь, музыка вносит все большее напряжение, подчеркивает общий смысл текста. Третий период - как бы логически уравновешивает драматизм второго предложения. Это достигается расширением его размеров до восьми тактов, постепенным спадом музыкального напряжения (заключительная строка стихотворения «Прекрасная пальма растёт» проходит три раза).

Такое строение музыкального произведения неслучайно избрано автором, поскольку позволяет показать контраст, и в то же время, некоторую общность между образами. Использование повтора в финале произведения только усиливает образность и заставляет читателя задуматься, поразмыслить над общей идеей стихотворения и заложенной в нем темы одиночества.

3.2 Жанровая основа произведения

Произведение «Сосна» относится к жанру хоровой миниатюры. Хоровая миниатюра – это небольшое произведение для хора, в котором особенно развита многоголосная фактура, и в которой часто используется полифонический склад.

Использование жанра хоровой миниатюры позволяет композитору показать красочность и яркость образа одинокого дерева во всей его многогранности. Хоровая фактура и элементы полифонии в произведении позволяют слушателю особенно ясно прочувствовать мелодическую линию, понять акценты и кульминационные моменты, на которые сделал упор композитор.

Миниатюра всегда задержит в себе определенную законченную мысль, и в представленном произведении в достаточно сжатой форме автору удается показать не только красоту одинокого пейзажа, но и донести основную мысль поэтического текста.

3.3 Анализ мелодии (мелодическая и интонационная основа)

Мелодия в произведении начинает развиваться плавно, постепенно. Благодаря присутствию в музыке утвердительных, несколько взволнованных интонаций кульминация находится в достаточном отдалении от начала произведения. Несмотря на это, мелодическая линия волнует слушателя, навевает беспокойные, тревожные образы, поскольку поначалу движение голосов не так сильно.

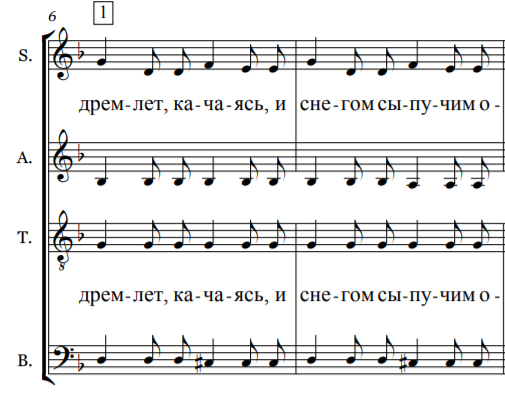

От того где находится в произведении кульминация зависит органичность его и стройность его формы. Стихотворный текст воспринимается каждым человеком индивидуально. С.Танеев в музыке «Сосны» раскрыл своё видение, восприятие поэтического слова. Кульминации стихотворного произведения и музыкального в целом совпадают. Самая яркая музыкальная кульминация приходится на повторное провидение строчек: «Одна и грустна на утёсе горючем прекрасная пальма растёт». Средством музыкального повтора Танеев усиливает эмоциональное содержание стихотворения и выделяет кульминацию: у сопрано звучит #f второй октавы, у теноров #f первой октавы. И у сопрано и у теноров эти ноты звучат насыщено, ярко:

Басы к кульминации подходят постепенно: от первой вершины (11 такт) через нарастающие напряжение гармоний, отклонений и полифонического развития, они приводят произведение к его самой яркой вершине (т.17), стремительно поднимаясь по доминанте вверх (мелодическая линия баса в 16 такте ).:

3.4 Анализ метра и ритма

Хоровая миниатюра «Сосна» С. Танеева написана в четырёхдольном метре, который сохраняется до конца произведения. Размер 4/4. Постепенно развиваясь, мелодия, благодаря выбранному композитором размеру, остается спокойной, плавной, и настраивает слушателя на необходимый лад. В данном метре чувствуется своеобразная отсылка к русской песенности.

Ритм в произведении преимущественно ровный, за исключением половинных нот с точкой и такта 12 в партии тенора:

Это, однако, не влияет на общую плавность и мелодичность произведения, хотя имеющиеся полифонические фрагменты несколько изменяют развитие произведения, добавляя ему взволнованности. Использование ровного ритма создает нужный образ – спокойный, умиротворенный, одинокий.

3.5 Анализ лада и тональности

«Сосна» написана в d-moll (первая часть) и в D-dur (вторая часть). Минор в первой части и мажор в второй части - контраст, который заложен в содержании стиха. Первая часть: первое предложение начинается в ре миноре, в нём есть отклонения в G-dur (тональность субдоминанты), заканчивается предложение на тонике. Второе предложение начинается в ре миноре, заканчивается на доминанте. Вторая часть: начинается с доминанты ре минора, переходит в D-dur, заканчивается в том же D-dur. Первое предложение: D-dur, второе предложение: начинается в ре мажоре, заканчивается на его доминанте, здесь есть отклонение в субдоминанту (т. 14 G dur), во вторую ступень D мажора (тот же такт e-moll):

Третье предложение - начинается и заканчивается в ре мажоре, в нем есть отклонения: во вторую ступень (т.19 e moll) и в тональность субдоминанты (т.20 G dur).

Тональность в произведении созвучна поэтическому тексту, поскольку позволяет лучше прочувствовать основной образ, являющийся достаточно печальным и даже несколько отрешенным.

3.6. Фактурные особенности произведения и его музыкальный склад

Вокально-хоровая миниатюра «Сосна» написана в гомофонно – гармоническом складе с элементами полифонии. Движение музыки, её развитие достигается сменой гармоний, тембральными красками хора, его фактурным изложением (тесным, широким, смешанным расположением голосов), полифоническими приёмами, средствами развития мелодической линии голосов, сопоставлением кульминаций.

Фактура «Сосны» имеет гамофонно-полифонический склад. В основном голоса выстраиваются вертикально, но в нескольких тактах (тт. 12,13,14,15,16,17) партии звучат полифонически горизонтально и мелодический рисунок прослушивается не только у сопрано, но и других голосов. В этих же тактах солирующий голос выделяется. В 12, 13, 16, 17 тактах во одной или двух голосах есть паузы, в 12 такте звучит залигованный тон.

Подобная фактура изложения выбрана для показа меняющихся оттенков эмоций, для поддержки смысла поэтического текста. Полифонические фрагменты напоминают неожиданные всплески воспоминания или далекие завывания ветра под одиноким утесом, а гомофонно-гармонический склад позволяет услышать новые мысли, увидеть во всех красках сон, приснившийся сосне.

3.7 Анализ гармонического языка

Как было сказано раннее произведение С.Танеева «Сосна» написано в d-moll и одноименном D-dur. Это одна из ранних хоровых партитур композитора, но она уже содержит черты в целом свойственно композитору. «Сосна» имеет черты полифонического стиля, что так же характерно для творчества С. Танеева.

В гармонии «Сосны» полифонические проведения голосов отличаются стройностью, мелодичностью. В последовательности аккордов ощущается связь с русско-народной песней (тт. 1,6, 7 - натуральная доминанта):

Использование трезвучия VI степени (т. 2), так же напоминает русскую народную песню:

Черты русской песенности свойственны творчеству С. Танеева. Иногда гармонии «Сосны» достаточно сложны, что связано с музыкальным языком композитора. Здесь встречаются альтерированные септаккорды (тт. 2, 5, 6, 14, 18, 19, 23), которые создают напряженные звучания консонансов:

Полифоническое проведение голосов так же часто дает будто бы случайное диссонирующее звучание(тт. 11, 12, 15 ):

Гармонический язык произведения помогает раскрыть возвышенность стихотворения великого поэта. Отклонение в родственные тональноcти (т.2-g moll, т 14-e moll, т. 19-e moll, т. 20-G dur) предают особую лирическую окраску:

Таким образом, можно отметить, что автор использовал множество красок и возможностей гармонического языка для показа разнообразия чувств и эмоций, заключенных в поэтическом тексте.

3.8 Анализ темпа, агогических отклонений и динамики

Тем, указанный автором: Adagio — медленный музыкальный темп, вторая степень главных музыкальных движений, более быстрый, чем ларго (самый медленный темп), но медленнее анданте. Адажио предполагает широкие, певучие мелодии, плавные интонации, что, несомненно, присутствует в данном произведении. В этом темпе у композитора есть возможность показать всю глубину и задумчивость изначальной авторской мысли.

Отклонения в темпе и динамике могут присутствовать в кульминационные моменты, а также в тех тактах, где присутствует полифония – для того, чтобы более ярко обозначить тот или иной голос.

Динамика миниатюры «Сосна» также соответствует сосредоточенно печальному, а затем мечтательно светлому настроению. В произведении нет выраженного f, динамика приглушенная, нет ярких контрастов.

4. Вокально-хоровой анализ

4.1 Тип и вид хора

Произведение С. Танеева «Сосна» создана для четырехголосного смешанного хора без сопровождения:

Сопрано (S) Альт(A) Тенор(T) Бас(Б)

У каждой партии в произведении своя роль, и, взаимодействуя, они создают неповторимую хоровую фактуру. Роль исполнения основной мелодической линии поначалу находится у партии сопрано, однако позже ясная и понятная мелодия появляется и в других партиях.

Использование разнообразия хоровых красок позволяет слушателю получить как можно больше представлений об окружающей одинокое дерево природе. Партия сопрано, в данном случае, может быть голосом самой сосны, альт изображает шум ветра среди северных вершин, а мужским голосам отдана роль выражения незримого, глубокого одиночества, живущего внутри сосны.

4.2 Диапазон и тесситурные особенности произведения

Тесситурные условия для S удобные, голосовое напряжение не выходит за рамки рабочего диапазона. В т. 4 S поют ноту d 1-й октавы – этому помогает динамика p. Партия скачкообразная (скачок на ч4 тт. 6,13;на ч5 тт. 11,19;на б6 19-20 тт.), но мелодия удобная для исполнения и легко запоминаема. Она часто движется по звукам трезвучия(тт.).Композитором мало расставлены динамические оттенки дирижер творчески должен подойти к этому вопросу, на наш взгляд динамику можно сделать исходя из тесситуры.

Альтовая партия написана в удобной тесситуре. Сложности связаны с гармонической нагрузкой. Например: т.2 у альтов нота d у остальных голосов подвижная мелодия, насколько будет чисто спета нота d, от этого будет зависеть чистота мелодии; т.3-4 у альта сложный ход две нисходящих кварты. Аналогичная сложность, когда альт удерживается на одном звуке, встречается в нескольких местах (тт. 5, 6-7, 9-10). Партия несет гармоническую функцию, но во второй части, где меняется характер произведения, Танеев использует полифонические приемы и средние голоса украшают гармоническую фактуру произведения проведением мелодических ходов не только у сопрано и у всех других голосов.

Партия тенора так же написана в удобной тесситуре. Ее сложности связаны с последовательностью аккордов, которые сопровождают мелодию сопрано. Например: т. 2 альтерируется звук f и от точности этого перехода будет зависть чистота отклонения всех голосов в соль минор (аналогично т. 18). Сложность исполнения, что он как бы гармоническая начинка музыкальной ткани: т. 5-6 тенор удерживает на тоне ноту g, что создает определенную трудность для исполнителей (аналогичные места тт. 21, 23). Гармонические аккорды произведения несут эмоциональную окраску печали, светлой грусти, настольгических чувств стихотворения Лермонтова. В связи с этим встречаются неустойчивые гармонии альтерированные септакорды (тт. 2, 5, 6, 14, 18), точность их исполнения во многом зависит от теноров. Партия несет гармоническую и местами полифоническую нагрузку.

Басовая партия написана в привычной для баса тесситуре. Интонационно она не везде простая, например сложны ходы по хроматической гамме (тт. 5-6, 14, 23). Одно из самых трудных мест произведения для басов их сольное проведение на словах: «Прекрасная пальма растет..» (тт. 15-16), где присутствуют интонации восходящих терций и кварт. Но в целом партия не должна вызвать особых затруднений у исполнителей.

4.3 Соотношение естественного и искусственного ансамблей

В вокально-хоровом анализе выделяются два вида ансамблей. Это так называемые искусственный и естественный ансамбли. Дело в том, что нередко в хоровой партитуре встречается такое положение аккорда, при котором тесситурные условия в разных партиях неодинаковы, и потому достигнуть равновесия звучания голосов бывает очень трудно. Такое положение получило название искусственного ансамбля.

При естественном ансамбле характерные для него одинаковые тесситурные условия во всех голосах способствуют уравновешенности звучания, и в результате от хормейстера не требуется каких-либо дополнительных усилий по динамическому выравниванию аккорда.

Практически не существует произведений, где встречался бы исключительно один вид ансамбля. Так, в произведении «Сосна» встречаются как естественный, так и искусственный ансамбль, притом, естественный ансамбль преобладает, позволяя произведению звучать гармонично и благозвучно. Так, естественный ансамбль преобладает в тактах 6-10, 10-13. Партии находятся в естественном ансамбле, в удобных тесситурных условиях:

Искусственный ансамбль преобладает в полифонических фрагментах хоровой миниатюры. Однако тесситурные несоответствия в данном случае можно рассматривать как средства для более рельефной подачи тематического материала и выделения основных тем. В данном случае использование искусственного ансамбля соответствуют эмоциональному напряжению внутри поэтического текста. Такая ситуация встречается в тактах 15 (партия баса тесситурно выше партии тенора), 18 (партия тенора выше партии альта):

4.4 Особенности использования тембровых красок и хоровая «оркестровка»

Композиторы в своих творческих поисках стремятся добиться таких тембровых красок, которые бы наиболее полно, глубоко и интересно выявили сущность художественных образов. Различные звуки звучат по-разному у каждой партии, и для хорового дирижера важным становится вопрос – почему именно эту партию выделил в своем произведении композитор.

Так, в хоровой миниатюре «Сосна» автор использует достаточное многообразие тембровых красок партий для наилучшего понимания отдельных фрагментов поэтического текста. Начало произведение характеризуется привычной многим произведениям лидирующей ролью партии сопрано. Остальные партии движутся, по сравнению с партией сопрано, довольно мало. Продолжается ведение мелодической линии партией сопрано вплоть до 14 такта. В данном такте присутствующие элементы полифонии не только выделяют каждую фразу, наполненную глубоким смыслом, но и показывают тембровую краску каждой партии, поскольку написан фрагмент в удобной для хористов тесситуре.

Использование композитором тех или иных тембров в зависимости от художественных причин называется хоровой «оркестровкой». Делая акцент на поэтическом тексте, сочетая естественное звучание партий с элементами полифонии, автор добивается максимального понимания слушателем смысла авторского текста.

В финале произведения общая динамика и тесситура произведения понижаются, поскольку повтор в произведении не может звучать одинаково. Акцент, сделанный на мечте запорошенной снегом сосны, только усиливается с помощью уходящей на спад тесситуры и затихающих тембров, придавая музыке вид недосягаемой мечты.

4.5 Приемы хорового письма

При анализе хорового произведения следует остановиться на таких специфических вещах, как перекрещивание голосов, наложение, окружение основной темы и хоровая педаль. Это приемы хорового письма, встречающиеся в произведениях наиболее часто.

С соединением голосов в гармонической функции связано тесситурное расположение хоровых партий. В хоре могут быть использованы три варианта такого расположения.

При наслоении порядок расположения голосов по вертикали зависит от их естественного высотного соотношения: сопрано, альты, тенора, басы. Это наиболее распространенный вариант расположения.

В хоровой миниатюре «Сосна» такой прием хорового письма использован автором повсеместно, поскольку позволяет передать естественное звучание хора и максимально доступно изложить слушателю основную музыкальную тему.

Прием наложения сохраняется с первого по четырнадцатый такт.

В дальнейшем композитор использует такой прием как перекрещивание, когда более низкая партия располагается над более высокой. Так, в такте 15 партия баса располагается над партией тенора, в такте 18 бас выше тенора, тенор позднее в этом же такте выше альта.

Использование такого приема связано с нарастающим напряжением в тексте и кульминационными моментами в музыке.

4.6 Виды хорового дыхания

Дыхание в произведении «Сосна» пофразовое, поскольку каждая стихотворная строфа является отдельной фразой. Для более яркого представления печального и задумчивого образа одинокого дерева внутри фразы следует использовать цепное дыхание.

Темп в произведении медленный, а мелодия слегка покачивающаяся, напоминающая прогулку ветра возле широких ветвей сосны. Из этого можно сделать вывод, что каждая новая фраза должна прозвучать так же свежо и убаюкиваще, как предыдущая.

Также благодаря элементам полифонии для каждой партии появляются отдельные фрагменты для дыхания. В тактах с полифонией (т. 13-19) важно соблюдение пауз и дыхания внутри партии для точного и своевременного вступления.

4.7 Хоровой ансамбль и его виды

Работа над хоровым произведением должна завершиться достижением художественного единства всех компонентов хоровой звучности, то есть их ансамблем.

Существуют такие разновидности хорового ансамбля как интонационный, ритмический, темповой, динамический, штриховой.

1. В хоровом пении различают понятия мелодического и гармонического строя. Мелодический строй – это чистота интонирования мелодии хоровой партией, гармонический же строй проявляется в правильном интонировании аккордов.

При соблюдении интонационного ансамбля в произведении «Сосна» важно помнить о том, каким образом должны интонироваться интервалы (чистые интонируются устойчиво, малые и большие – с односторонним сужением и соответственно расширением, увеличенные и уменьшенные – с двусторонним расширением и сужением.)

Так, к примеру, встречающиеся в произведении скачки и знаки альтерации представляют определенную трудность для исполнителей. Например, в тактах 6-8 в партии баса важно верное исполнение хроматического хода для поддержания интонационного хорового ансамбля:

Также проблемой для исполнителей может стать движение по терцквартаккорду в трех партиях, поскольку ошибка в одном голосе может привести к разрушению гармонической задумки автора.

Интонирование чистых квинт хотя и предполагает легкость в исполнении, также может представлять трудность в элементах полифонии. Поскольку голоса, словно перекликаясь, должны звучать одинаково (такт 17-18, три партии повторяют мелодию на одинаковых нотах), от поющих требуется особенная концентрация на данном моменте:

2. Рассмотрение особенностей ритмического ансамбля проходит в теснейшей связи с анализом всех остальных средств музыкальной выразительности. Особенно сильно сказывается на качестве ритмического ансамбля слишком быстрый или слишком медленный темп. Неотделим ритмический ансамбль также и от дикционных особенностей произведения, точной артикуляции гласных и согласных звуков. Затруднения могут вызвать синкопы, сложные ритмические фигуры и соединения нескольких типов ритмической пульсации одновременно (полиритмия).

В представленной хоровой миниатюре работа над ритмическим ансамблем представляет особый интерес. Откровенных сложностей в ритмическом рисунке не присутствует, фразы похожи друг на друга ритмически, однако ситуация изменяется в 14 такте. С появлением полифонических элементов ритмический ансамбль находится под риском нарушения. Несмотря на то, что каждая партия, вступая, фактически повторяет музыкальную фразу предыдущей вступившей партии, поющим важно не потерять общую пульсацию ритма, не «перетягивать» ноты.

3. Роль правильного темпа огромна. Неверно взятый темп отрицательно отражается на всех элементах исполнения. Многие произведения основываются на едином темпе, который должен строго выдерживаться от начала до конца. Однако о миниатюре «Сосна» можно сказать следующее:

- темп, указанный автором, очень медленный, с указанием метронома (четверть=63), но строгим и одинаковым он быть не должен;

- темповой ансамбль, который должен соблюдаться исключительной с опорой на жест дирижера и общую агогику, достигается за счет единственно правильного понимания авторской идеи. Изменения в темпе в моменты кульминации должны следовать из содержания поэтического текста. Так, на фразе «Одна и грустна…» возможно темповое развитие, однако следует помнить, что такой всплеск должен компенсироваться замедлением.

Для достижения темпового ансамбля в миниатюре дирижеру важно решить, в какой момент в музыке нужны агогические измения, а хористам необходимо быть внимательными не только к рукам дирижера, но и к смыслу текста.

4. Хоровая партитура в отношении к динамическим оттенкам имеет свою специфику. Гибкость ее динамики связана, прежде всего, с построением вокально-речевой интонации и фразы в целом.

Работая над динамическим ансамблем в произведении «Сосна», дирижеру необходимо вновь обращаться к поэтическим строкам. Для чуткого и верного воздействия на мысли слушателя, хористам и дирижеру важно понимать, на какие такты делать акцент, а в каких целесообразнее слегка «прибрать» динамику. Как и в случае с темповым ансамблем, ансамбль динамический в представленной миниатюре достигается лишь благодаря естественному и глубокому пониманию художественного образа одиночества.

Особенную трудность может представить для хористов лишь финал миниатюры с троекратным повтором последней фразы, поскольку она не может всякий раз быть одинаковой. Динамика разнообразить финал, но разные оттенки piano требуют особенной концентрации.

5. Существенное место в анализе хоровой партитуры отводится изучению вокальных штрихов, которые определяют способ звуковедения. Основная форма звуковедения в хоровом пении – legato. При legato все слоги должны быть плотно «сцеплены» между собой. Произношение согласных, изменение высоты звука и формы гласных должны производиться быстро, без нарушения единого звукового потока. Этот штрих характерен при исполнении произведений лирического плана, к которым относится и хоровая миниатюра «Сосна».

Для достижения хорового ансамбля в плане штриха необходимо помнить, насколько скорбный и печальный образ создал М.Ю. Лермонтов. Каждая новая мысль должна плавно перетекать из другой, несмотря на то, что в начале произведения каждая фраза заканчивается половинной нотой. В дальнейшем, когда наступают моменты наивысшего развития, важно не забывать о содержании, нарисованном пейзаже и покачивании ритма – важных изобразительных элементов в музыке.

Медленный темп будет подспорьем к достижению ровного и плавного штриха легато. Сложности, по-прежнему, могут возникнуть в кульминационные моменты (такты с элементами полифонии).

4.8 Хоровой строй и его разновидности

Впервые в хороведении опыт работы над строем а сарреllа обобщил П.Г. Чесноков. К хоровому строю Чесноков относил «правильное интонирование интервалов (горизонтальный строи) и правильное звучание аккорда (вертикальный строй)» Последующие авторы сохраняли определение строя, как правильного интонирования звуков , как чистоты интонирования в пении.

В хоровом исполнительстве рассматривается мелодический (горизонтальный) и гармонический (вертикальный) строй.

Мелодический или горизонтальный строй- это чистота интонирования мелодии вокальным унисоном (хоровой партией, группой партий, всем хором, поющим в унисон). В работе над мелодическим строем в данном произведении необходимо помнить о сложностях в темпе, достаточно большом количестве скачков и знаков альтерации. Для этого каждой партии необходимо предслышать и правильно исполнять отдельные интервалы (ровно, с тенденцией к повышению или понижению).

Гармонический или вертикальный строй - это правильное интонирование созвучий аккордов в их последовательном движении, образующихся в звучании всего хора или его голосовых групп. Для достижения такого строя в хоровой миниатюре исполнителям необходимо знать звучания основных аккордов, встречающихся в произведении, и исполнять их соответственно грамотно, пользуясь музыкальной памятью и опытом построения подобных аккордов.

Особую сложность представляют полифонические элементы, поскольку в них зачастую не присутствует полного аккорда, и нехватка какого-либо элемента (голоса партии) может затруднить слышание строя.

5. Исполнительский анализ

5.1 Анализ жанровой принадлежности произведения

Поскольку «Сосна» принадлежит к жанру хоровой миниатюры, прежде, чем начать работать над произведением, следует вспомнить основные особенности данного жанра.

- в хоровой миниатюре развитая многоголосная фактура, и композитор имеет возможность поддерживать основную мелодическую линию аккордами других партий, или же вести эту линию непосредственно аккордовой фактурой. Следует обратить особое внимание на то, какая партия становится в представленном произведении лидирующей (так, в начале лидирующая роль у партии сопрано).

После, в элементах с полифонией следует так же знать, что миниатюра – развитая и законченная мысль. Для донесения этой мысли автор использует приемы полифонии и повтора финальной фразы. Это напрямую относится к жанру хоровой миниатюры, придает ей разнообразие и усиливает влияние основного художественного образа на слушателя.

5.2 Анализ исполнительской детализации динамики

При работе над динамикой в хоровой миниатюре «Сосна» исполнителю следует отталкиваться от смысловой наполненности и содержания художественного образа.

В начале произведения автор текста М.Ю. Лермонтов рисует пейзаж, представляющий немыслимо одинокое дерево на покинутой всеми живыми существами голой вершине. Только ветры живут там, обнимая прикрытую снегом сосну. Для изображения образа одиночества и задумчивой печали сосны композитор С. Танеев не ставит никакой определенной динамики, предполагая, однако, что дирижер и исполнители произведения сами придут к нужной мысли. Ведь об одиночестве в этом произведении кричать и говорить преувеличенно громко не следует. Исполнители мягко и спокойно вводят слушателя в задумчивое и сочувствующее состояние с помощью особенного piano.

С точки зрения исполнения разумным будет к моменту кульминации постепенно увеличивать динамику, чтобы с ее помощью показать нарастающее в тексте напряжение и сделать акцент на волнующий автора момент в произведении.

В финале миниатюры важным будет соблюдение правила – повторяющаяся фраза не должна быть одинаковой, особенно, с точки зрения динамики. Для разнообразия и подведения логического итога произведения и мысли в нем исполнителям и дирижеру важно постепенно убавлять динамику, в самом финале оставляя лишь напоминание о существовавшей ранее кульминации. Ведь все, что остается одинокому дереву – только мечта, невидимая и далекая.

5.3 Анализ исполнительской детализации темпа и агогики

Агогика – одно из средств выразительности музыкального исполнения, заключающееся в кратковременных отклонениях от ровного темпа и строгого ритма при условии их сохранения в целом. Агогика имеет свои закономерности: устремление к кульминации может сопровождаться ускорением (чаще в небольших музыкальных построениях) или, наоборот, замедлением темпа (что наблюдается в заключительных кадансах); внутрифразовое ускорение обычно уравновешивается последующим замедлением; наиболее значительные звуки, важные по смыслу слова могут подчеркиваться некоторым «оттягиванием».

В данной хоровой миниатюре темп и его разнообразие играют немаловажную роль в объяснении авторской мысли и создании понятного, глубокого и яркого образа. Несмотря на то, что темп изначально должен быть медленным, в кульминационный момент и момент финала дозволяются агогические изменения. Это придаст произведению большую взволнованность и позволит слушателю верно понять развитие авторского чувства, авторского творческого порыва. В финале своеобразное «оттягивание» темпа оставит легкий мечтательный флер, необходимый для сочувствия и сопереживания главному герою. А именно вызов таких чувств является одной из главных задач как хормейстера, так и исполнителей-хористов.

5.4 Анализ артикуляционных приемов фразировки

Фразировка имеет прямое отношение к структурному членению музыкальной формы. Фраза, как элемент музыкальной формы, объединяющий два или более мотивов, является относительно самостоятельным построением. Понимание важности верной фразировки, существенное для любого музыканта, особенно важно в хоровом коллективе. Иногда «неслышание» границ фраз приводит к злоупотреблению слишком широким legato и выливается в чрезмерно слившуюся, лишенную естественных цезур мелодию.

Фразировка в данном произведении определяется логикой и развитием авторской мысли. Верное «дробление» на фразы, а также создание мини-кульминаций в каждой фразе способствуют созданию правильных представлений у слушателя. Правильное решение того, к какому слову необходимо прийти в каждой фразе, какое слово в фразе главное способствует и правильному исполнению, и правильной фразировке. Артикуляция в хоровой миниатюре при медленном темпе и элементах полифонии имеют немаловажную роль, именно поэтому она должна быть единой. В полифонических фрагментах важно четкое, но не резкое проговаривание опорных слов, четкое вступление. Важны в «Сосне» и гласные, создающие плавный, спокойный, но немного встревоженный образ одиночества.

5.5 Анализ видов певческого дыхания

Дыхание является энергетическим фактором, от которого зависят сила и длительность звука, его тембровые краски.

В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается нижнереберно-диафрагматическое дыхание, т. е. смешанное дыхание, при котором высоко поднимаются и расширяются при вдохе нижние ребра, а остальная часть грудной клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы брюшной полости. Хорошо ощущаются движения передней стенки живота. Такое дыхание не является каким-то особым, певческим, и возникает в результате приспособления дыхания к пению.

В представленном произведении такой вид дыхания будет наиболее оптимальным, поскольку певца необходим хороший запас воздуха и активное дыхание для широкой фразировки и исполнения произведения в медленном темпе. При этом, атака преимущественно должна быть мягкой, чтобы достичь наиболее яркого соответствия образу в поэтическом тексте и музыке.

5.6 Анализ манеры звукоизвлечения, тембровой окраски, вибрато

Каждой вокальной культуре, будь то оперное пение, народное и т.д., соответствует характерная манера звукоизвлечения, дающая нужный по окраске звук.

В данном произведении предпочтительно использование мягкой атаки, не только как наиболее часто употребляемой в пении, но и как наиболее подходящей ко всему произведению. Для показа мягкого и печального образа тоскующего дерева мягкая атака будет подходящей, поскольку не создает напряжения и звук при ней становится полетным, округлым, мягким, устраняются зажатости, которых не должно быть в художественной сфере произведения.

Особая яркость тембровой окраски должна проявляться в полифонических элементах для поддержания разнообразия и показа развития красок одиночества.

Вибрато – это периодические изменения высоты, силы или громкости, тембра звука, пения. Присутствие вибрато в данном произведении необходимо, потому что в начале произведения присутствует перед исполнителем стоит задача навеять правильный образ, а он свободный и мягкий. Присутствие же естественного вибрато говорит о свободе голосового аппарата и правильном певческом дыхании, без которых невозможно грамотное исполнение хоровой миниатюры. Также вибрато необходимо в кульминационных моментах для показа большей взволнованности, чувственности и сочувствия, представленных в художественном образе.

5.7 Исполнительская фразировка

Исполнительская фразировка определяется, как правило, логикой музыкальной мысли. Музыкальный текст сам в себе содержит объективные данные для расчлененности и в значительной мере обеспечивает необходимый минимум фразировочной цезурности. Но обычно дирижер привносит в исполнение свое индивидуальное понятие фразировки, характеризующее его музыкального мышление.

Фразы в данном произведении соответствуют по смыслу стихотворным строфам, что облегчает деление на фразы для дирижера и исполнителей. Однако следует помнить о том, что в полифонических фрагментах каждая партия исполняет новую фразу, и такой фразе нужно уделять особенное внимание (хористам следует дать возможность показать тембральную окраску и усилить звучность произведения представителям других партий). Фразы, троекратно повторяющиеся в финале, также следует исполнить ясно и четко, не смазывая их границ, а постепенно связывая между собой, каждую фразу исполняя несколько иначе, чем предыдущую.

5.8 Создание исполнительского и драматургического планов

При разработке своего исполнительского плана дирижер в первую очередь всегда руководствуется авторскими указаниями. Основные контуры этого плана должны формироваться по мере выявления закономерностей и особенностей музыкального языка сочинения.

Поскольку в хоровой миниатюре «Сосна» авторские указания отсутствуют, руководствоваться нужно содержанием текста и образной сферой произведения. Повествование в небольшом произведении происходит достаточно стремительно, и дирижеру важно понять, в каких местах происходит кульминации, какая фраза или слово будет иметь важное значение в миниатюре.

Также важно помнить о том, что медленный темп указан автором для поддержания образа одинокого, но мечтательного человека и, как в исполнительском, так и в драматургическом плане, темп будет иметь одно из решающих значений в разучивании произведения. Однако переходить к такому темпу следует постепенно, прежде добившись верного понимания поэтического текста и авторской задумки.

Следует упомянуть и об эпохе, и о лирическом характере хоровой миниатюре, о драматургическом развитии образа, и уже с первых нот попытаться вносить черты авторской мысли и лирики в произведение.

5.9 Планирование репетиционного процесса

В хоровой практике репетиционный период теоретически делят на три периода – технический, художественный и генеральный. Эту периодизацию ввел известный хоровой дирижер и композитор П. Г. Чесноков в своей книге «Хор и управление им»12. Все периоды, по Чеснокову, тесно взаимосвязаны, не могут быть четко разграниченны и действуют лишь как схема. Тем не менее, первый период, в котором необходимо выучить текст произведения и преодолеть все технические трудности, считается наиболее важным на пути создания интерпретации сочинения.

В первую очередь, при работе над данной миниатюрой следует рассказать несколько слов о его авторе – особенное внимание уделив творчеству М.Ю. Лермонтова, связав его стихотворение с личностью самого поэта.

Разучивание произведения с каждой партией по отдельности должно происходить сразу с разучиванием особенно трудных фрагментов миниатюры. После того, как сложности будут устранены, а нотный текст усвоен, можно исполнять произведение всем хором. При этом начать следует с наиболее сложного момента – фрагментов с полифонией (с 14 такта), поскольку именно полифония представляет для большинства хоров некоторую трудность.

Разучивание текста стоит проводить лишь после рассказа об основном образе внутри произведения. Важно при этом не забывать, к какому слову следует стремиться поющим, где находится кульминация и какие средства выразительности использует композитор для наибольшего воздействия на разум слушателя. Желательно при этом работать уже с динамическими оттенками и добавлять изменения темпа в моментах кульминации и завершения.

После достижения слаженного легато и одинакового понимания авторской задумки, следует переходить к непосредственному исполнению произведения легким, мягким, спокойным звуком с соблюдением правил дыхания и фразировки, установленных дирижером; а также добавлять агогические изменения по руке дирижера.

6. Особенности дирижерского жеста

6.1 Виды ауфтактов

Ауфтакт – жест, направленный на подготовку будущего звучания, и в зависимости от того, адресован ли он звучанию, приходящемуся на начало счетной доли, или же к звучанию, возникающему после начала этой доли, определяется как полный или неполный. В данном произведении используется ауфтакт, возникающий после начала третий доли, с него начинается произведение, а поэтому, дирижеру особенно важен именно он. Начальный ауфтакт должен быть исключительно понятным, не зажатым и мягким, относящимся к образной сфере.

Кроме начального ауфтакта к четвертой доле в хоровой миниатюре присутствует комбинированный ауфтакт. Комбинированный ауфтакт используется при остановке звучания в конце фразы, предложения или периода и одновременном показе ауфтакта к дальнейшему движению. Такой ауфтакт встречается в показе окончания музыкальной фразы повсеместно.

6.2 Дирижирование пауз и фермат

В дирижировании пауз следует исходить из характера исполняемой музыки. Поскольку «Сосна» является лирическим произведением, рассказывающем о чувствах одинокого, брошенного всеми человека, жест в показе пауз должен стать несколько пассивным и мягким.

Особую сложность представляют в этом произведении паузы, длящиеся половину такта или больше (такты 13, 17). В дирижировании таких пауз хормейстеру необходимо не останавливать хор или хоровую партию, а актуализировать дальнейший полет музыкальный мысли. Ведь несмотря на то, что в паузе партия не звучит, музыкальное движение продолжается, и исполнители должны быть настроены на дальнейшее, активное продолжение изложения авторской задумки.

6.3 Особенности дирижирования метрических и ритмических структур

В дирижировании большую роль играет правильный выбор счетной доли. От этого во многом зависит, какие дирижерские схемы и какой вид внутридолевой пульсации изберет дирижер для данного произведения.

В представленном произведении не присутствует сложных метрических и ритмических фигур, а темп, указанный автором, позволяет дирижировать «на четыре», не устанавливая новую счетную долю. Метрические акценты в данной миниатюре совпадают с ритмическими, так что в этом плане нет особенных сложностей. Трудность может представить только показ полифонических фрагментов, однако они не вполне относятся именно к разряду ритмических сложностей. В этом плане дирижеру следует лишь четко и верно просчитывать долю вступления каждой партии, и ясным ауфтактом обозначать ее вступление.

6.4 Передача характера произведения, интерпретация фермат и пр.

Для передачи характера произведения, печального, несколько задумчивого и спокойного, дирижеру важно постоянно обращаться к образной сфере. Нужно сделать свой жест говорящим, рассказывающим печальную историю одинокого человека. Не следует допускать каких-либо изменений, ухода от плавного и мелодичного показа legato в сторону non legato, поскольку создающийся образ одиночества требует слаженности жеста и музыкальной мысли вплоть до самого финала.

Работая над характером в жесте дирижеру нужно не просто показывать, но рассказывать историю, делать особые акценты на кульминационных моментах в музыке и развивать непрерывную авторскую мысль.

Заключение

Сергей Иванович Танеев внес огромный вклад в Русскую музыку. Он сыграл большую роль в создании произведений для хора a capella и поднятии этого жанра до уровня самостоятельной, стилистически обособленной композиции. Тексты для хоров Танеев выбирал с большой тщательностью; все они принадлежат лучшим русским поэтам и отличаются высокой художественностью. Темы Танеева, на которых он строит свои произведения, отличаются мелодичностью. Голосоведение безупречно. Хоровые голоса, сплетаясь в звуковые комплексы, создают интересную и своеобразную гармонию. Композитор никогда не злоупотребляет крайними звуками диапазонов. Он умеет держать голоса в определенном расположении их друг к другу, обеспечивающем прекрасную звучность. Полифоническое голосоведение не мешает слитности звучания. Это — результат мастерства хорового стиля Танеева.

Значительные трудности представляют хоры Танеева со стороны строя, — вытекающие из хроматизмов и сложной гармонии. Облегчающим моментом является строгая логика голосоведения. Большие требования предъявляет Танеев к исполнителям своих хоров. Его произведения требуют наличия хорошей вокальной основы у хоровых певцов, позволяющей извлекать певучий, тянущийся звук, свободный во всех регистрах.

Произведение «Сосна» написано на стихотворные строчки М. Ю. Лермонтова, в которых раскрывается тема одиночества. На всеми заброшенной, холодной горной вершине растет одинокая сосна, усыпанная снегом. Ничто, казалось бы, не способно утешить это одиночество, однако сосна спит. И снится ей, что на другом конце света живет такое же одиночество, такое же покинутое людьми существо. Этими мечтами и живет одинокое дерево, в образе которого Михаил Юрьевич Лермонтов запечатлел самого себя.

Произведение представляет интерес как для исполнителя, так и для дирижера, поскольку позволяет приобщиться к творчеству русского композитора С. Танеева, а также получить ценный опыт работы с хоровой миниатюрой – произведением небольшим, но ярким. Присутствующие в произведении полифонические фрагменты, медленный темп, интересные решения хоровой фактуры и прекрасный поэтический текст – все это делает хоровую миниатюру «Сосна» интересной для музыканта. Все переживания, заложенные изначально поэтому, проявляются в музыке с помощью средств выразительности, и, решая важную задачу по их передаче в музыке, дирижер и хор получат ценный и необходимый для профессионального развития опыт.

Библиография.

1. Анализ вокальных произведений: Уч. пособие / Под ред. Коловского О. П. Л., 1988.

2. Вопросы вокальной педагогики: Сб. статей. Вып. 6. Л., 1982.

3. Коловский О. Анализ хоровой партитуры // Хоровое искусство. Вып. 1. Л., 1967.

4. Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия , 1990 – 672 с.: ил.

5. Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. М., 1963.

6. Переверзев Н. Проблемы музыкального интонирования. М., 1966.

7. Птица К. Проблемы стиля и хоровое исполнительство // Работа с хором. Методика. Опыт. М., 1972.

8. Тюлин Ю. Музыкальная форма. М.,1986.

9. Ушкарев А. Основы хорового письма. М., 1986.

10. Чесноков П. Хор и управление им. М., 1961.

11. Шерхен Г. Учебник дирижирования // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. М., 1975.

12. Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. Л., 1971.

22