Чему можно научиться на ледяной горке

Выполнила:

Растворова Елена

Студентка 721 группы

Катание с гор — это традиционная русская зимняя забава, которая устойчиво сохраняется в детском быту по сей день.

Ледяные горки — это одно из тех мест, где формируется этнокультурная специфика двигательного поведения детей.

Естественный вариант горки — это природные склоны, достаточно высокие и заснеженные, чтобы удобный спуск можно было залить водой и превратить в плавно переходящую на ровную поверхность ледяную дорогу.

Искусственные ледяные горки - это деревянные постройки с лесенкой и перилами, площадкой наверху и более или менее крутым и длинным спуском с другой стороны, который внизу плотно соприкасается с землей.

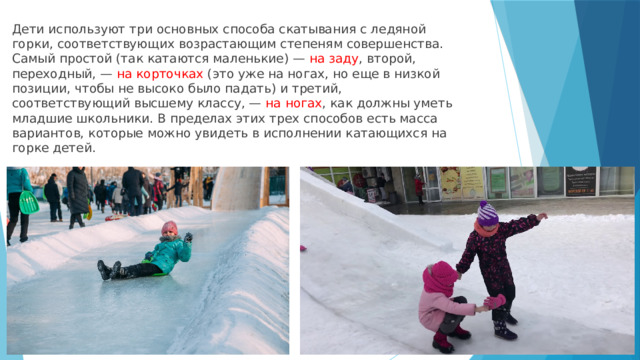

Дети используют три основных способа скатывания с ледяной горки, соответствующих возрастающим степеням совершенства. Самый простой (так катаются маленькие) — на заду , второй, переходный, — на корточках (это уже на ногах, но еще в низкой позиции, чтобы не высоко было падать) и третий, соответствующий высшему классу, — на ногах , как должны уметь младшие школьники. В пределах этих трех способов есть масса вариантов, которые можно увидеть в исполнении катающихся на горке детей.

Малыш лет четырех-пяти

Катается без помощи мамы. Это трех-четырехлетним детям мамы обычно помогают ровно усесться на подстилку и аккуратно толкают их сверху в спину, чтобы началось движение. Этот все делает сам. Съезжает он прямо на заду, подстилки у него нет, но руки заняты. Взбираясь на горку, он бережно несет в руках большой кусок смерзшегося снега. Дождавшись своей очереди наверху, ребенок сосредоточенно усаживается на лед, оглядывается вокруг, прижимая кусок снега к животу, собирается с духом и… пускает снег катиться перед собой вниз. Вид движущегося куска, прокладывающего ему дорогу и зовущего за собой, успокаивает малыша. Он отталкивается и съезжает вслед. Внизу подбирает своего компаньона и бежит с куском, довольный, наверх, где все методично повторяется снова.

Как мы видим, этот ребенок — «начинающий». Он проживает саму идею самостоятельного спуска: как это — катиться? Как это — самому? Пример старших товарищей недостаточно вдохновляет — они другие. Малыш чувствует себя одиноким и нуждается в понятном ему образце поведения. Кусок мерзлого снега, который ребенок принес и толкнул вниз перед собой, играет роль отделившейся частицы «Я» самого малыша, а ее движение задает ему схему действий. Если старший ребенок, приготовившись к спуску, в уме прикидывает, как он будет съезжать вниз, то маленькому это нужно увидеть воочию, на примере движения предмета, с которым у него есть внутренняя связь типа «это — мое»

Дети семи-восьми лет

В совершенстве владеют искусством катания на заду. Они знают, что подложить под себя, чтобы было хорошее скольжение: любят фанерки, куски толстого картона, но также ценят возможность съехать, усевшись на какую-нибудь занятную штуку (ящик от бутылок, таз и т. п.), что усложняет задачу и превращает спуск в игру. Опытные дети хорошо владеют ситуацией: умеют сильно отталкиваться наверху, добиваются максимального ускорения во время спуска, катятся внизу очень далеко. Они равно могут потом или быстро подняться, подобрав свою подстилку и уступая место детям, несущимся вслед, или могут картинно разлечься внизу, чтобы зафиксировать конечный момент спуска и получить полное удовольствие от состояния покоя.

Дети девяти-десяти лет

Способны съезжать с «трудных» гор, высоких, с длинным неровным спуском. Осваивая это умение, ребенок решает целый комплекс двигательных задач и продолжает познавать, а также физически и психически прорабатывать свое тело. Необходимость держаться на ногах развивает их пружинистость, которая достигается благодаря подвижности суставов и согласной работе кинематической цепи: пальцы ног — лодыжки — колени — таз — позвоночник. Способность удерживать равновесие определяется сотрудничеством мышечных ощущений с работой вестибулярного аппарата и зрения.

Социальный опыт

На горке можно приобрести богатый социальный опыт. Поскольку детский народец на ней разнополый и разнокалиберный, то там можно наблюдать разнообразнейшие образцы поведения и взять что-то для себя. Дети научаются друг от друга в мгновение ока. Для обозначения этого процесса взрослое слово «копирование» кажется слишком нейтрально-вялым. Детский термин «слизывание» — гораздо точнее передает степень тесноты психологического контакта и внутреннего отождествления ребенка с избранной им моделью для подражания. Часто ребенок перенимает не только способ действования, но и побочные особенности поведения — мимику, жестикуляцию, выкрики и т. п.

Итак, первое социальное приобретение, которое можно сделать на горке, — это расширение репертуара поведения.

Второе — это познание социальных норм и правил общежития. Их необходимость обусловлена ситуацией. На горке хорошо видно, как ребенок учится распределять свое поведение в пространстве ситуации, соразмеряя расстояния и скорости передвижения участников и свою собственную.

Третье социальное приобретение во время катания с горки состоит в особых возможностях непосредственного общения (в том числе — телесного) с другими детьми. Некоторые дети всегда катаются сами по себе и избегают соприкосновений с другими. Съехав с горы, они стараются как можно быстрее убраться с дороги катящихся вслед за ними.

Социализация детей в «куче-мале»

С одной стороны, ребенок остро проживал свое тело — сдавленное, извивающееся меж тел других детей, и учился при этом не бояться, не теряться, а сохранять себя, выползая из общей свалки. С другой стороны, ни на секунду нельзя было забывать, что гора живых, барахтающихся, мешающих друг другу тел — это родственники, соседи, товарищи по играм. Поэтому, отстаивая себя, быстро и активно двигаясь, надо было действовать с пониманием — осторожно, чтобы не разбить кому-нибудь нос, не попасть в глаз, ничего не повредить другим детям. Таким образом, «куча-мала» развивала телесную чуткость (эмпатию) по отношению к другому в навыки телесного общения при близком двигательном контакте человека с человеком.

В этом плане «куча-мала» действительно является очень удачной тренинговой моделью для развития телесной отзывчивости и контактности, а эти качества легче всего формируются у детей малого возраста.

Сравнение в горках двух типов

Начнем с современных металлических горок . Самым существенным конструктивным элементом, отличающим их от русских ледяных горок , является то, что спуск обрывается как трамплин, заметно не доходя до земли. Ребенок должен или затормозить и остановиться в конце спуска, чтобы не упасть, или лихо спрыгнуть на землю как с трамплина. По сравнению с русскими горками тут урезана возможность скатывания: скат изогнут и короток, а потому скорость должна быть осторожно ограничена, чтобы не ткнуться носом в землю. Для того горка и узка, чтобы придерживаться за бортики, дозируя скорость спуска. Такая горка предполагает умеренность и аккуратность: самоограничение и контроль над своими действиями, которые разворачиваются на коротком отрезке. С землей контакта в движении нет вообще.

Металлическая горка отнимает основные предпосылки социального взаимодействия детей: здесь уже невозможно скатываться вместе или устраивать «кучу-малу», потому что скат короткий и узкий, при резком толчке будет сильный удар об землю. Короткие металлические горки не предполагают катания стоя на ногах, а только на заду или на корточках. То есть выключается тренировка ног как главной опоры, что, наоборот, особенно важно для младшего школьника на русской ледяной горе. В целом можно сказать, что на новых металлических горках блокируются все те главные возможности, которыми отличается русская ледяная горка.

На новомодных горках предполагается ограничение степеней двигательной свободы, самоконтроль, дозировка своих действий, сугубый индивидуализм, качество контакта ног с землей не имеет значения.

Сравнение в горках двух типов

Русская ледяная горка прямо противоположна. Обычно она выше, ее скат шире, она занимает больше места в пространстве, так как по земле от нее тянется вперед длинная ледяная дорога. Конструкция русской горки приспособлена для того, чтобы обеспечить максимальную длину пути и скорость качения, поэтому они и были как можно более высокими. Съезжая с такой горки, нужно оставить желание за что-то держаться, а, наоборот, решиться на смелый толчок или разбег и с ускорением понестись вперед, отдавшись стремительно разворачивающемуся движению. Это размах, раскат, разлет в пространство настолько, насколько позволяют возможности человека.

На русских ледяных горках предполагается интерес к скорости и размаху движения в пространстве, ценность экспериментирования с позой тела, надежность контакта ног с почвой, даются широкие возможности, социального взаимодействия в процессе катания.

Ледяная горка воплощает русский стиль взаимоотношений человека с пространством и скоростью. На ней разворачивается русский тип социальных взаимодействий с другими людьми. Она максимально полно выражает идею символического единения человека с землей.