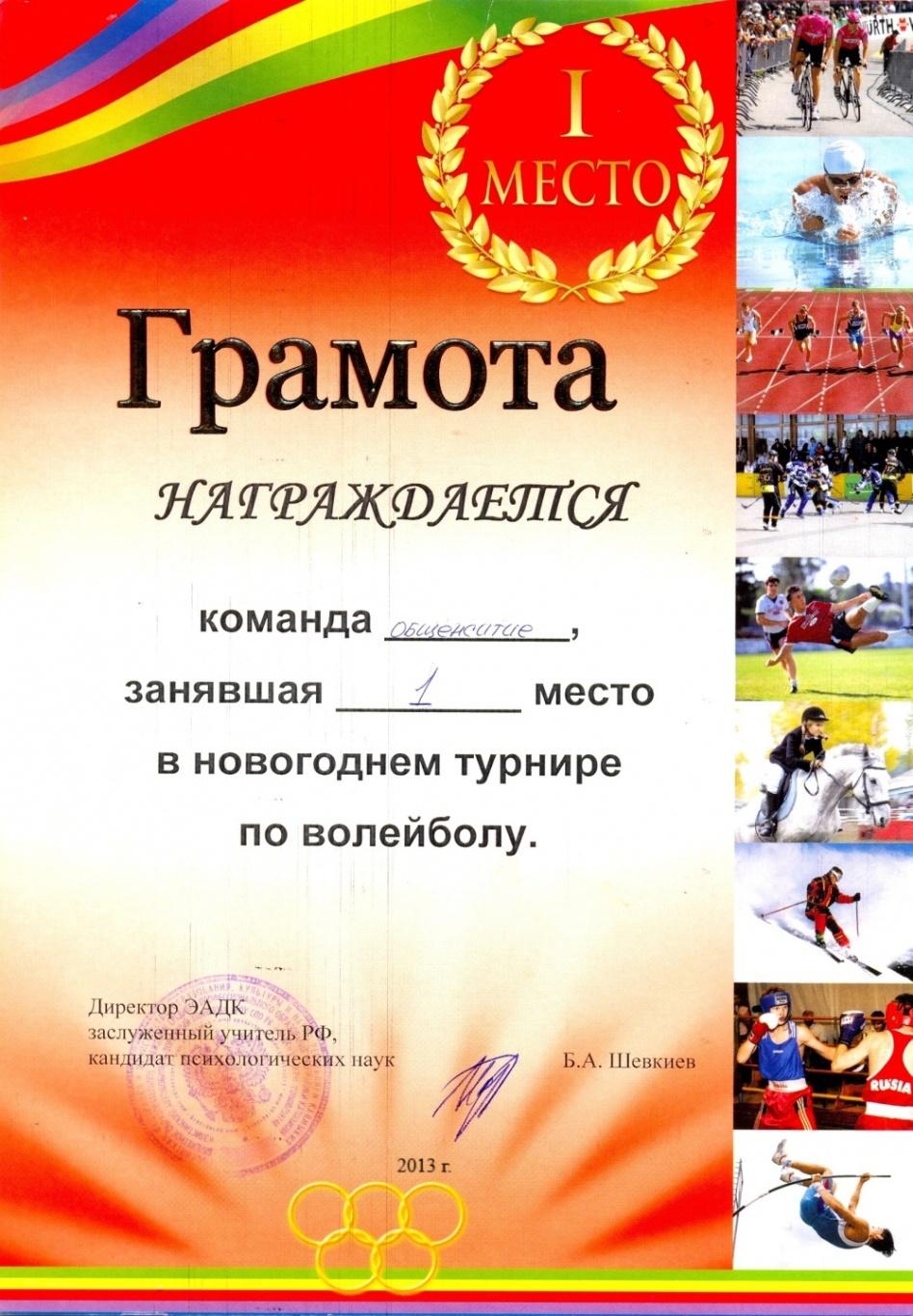

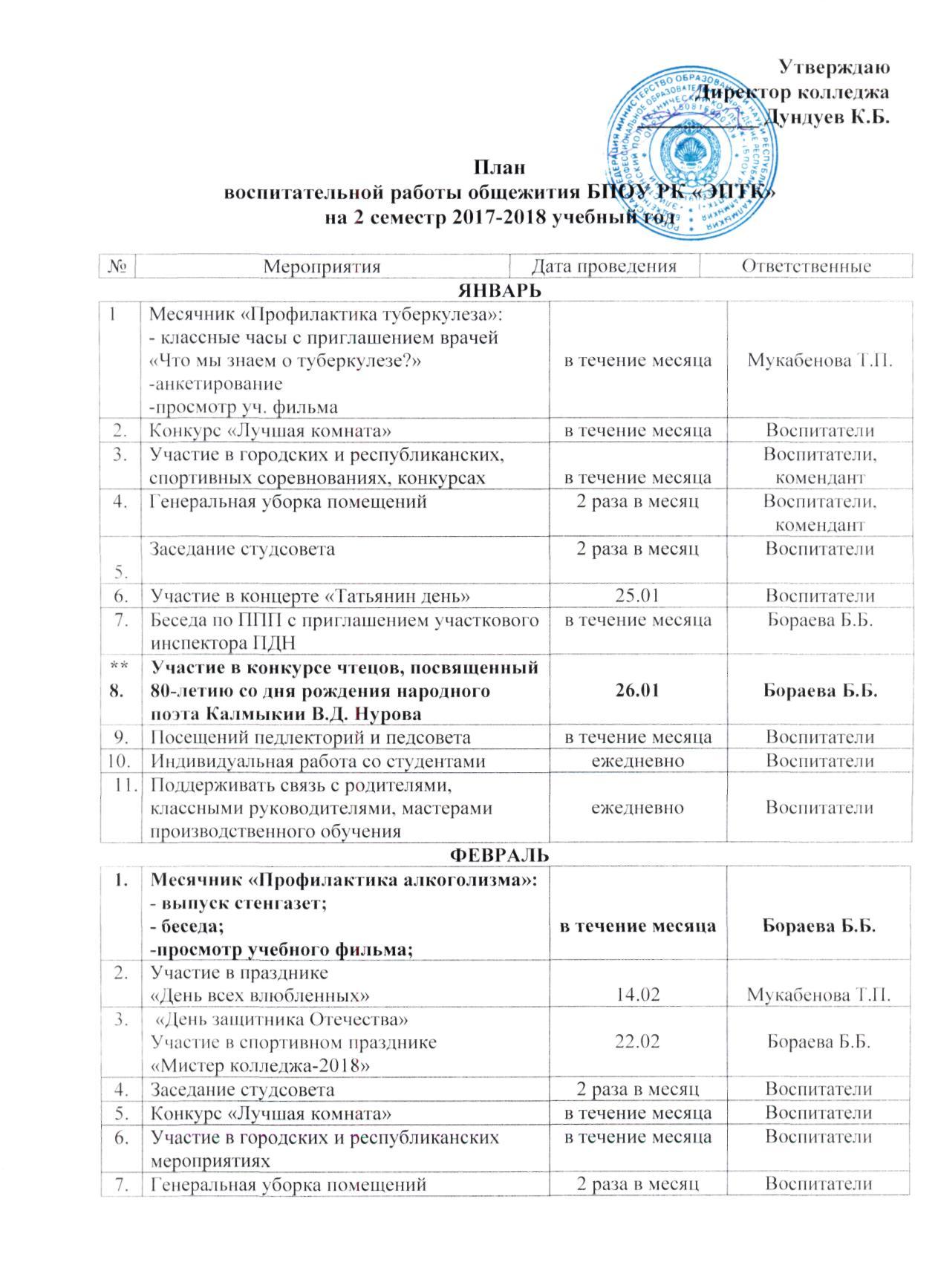

Портфолио

Бораева Бэлла Борисовна.

БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж».

Воспитатель общежития.

Общий трудовой стаж – 26 лет.

Педагогический стаж – 13 лет.

Стаж работы в данной должности – 13 лет.

Стаж работы в данном учреждении – 16 лет.

Действующая квалификационная категория и срок ее окончания – в соответствии с занимаемой должностью.

Награды:

Грамота за многолетний добросовестный труд и творческий подход к работе – 25.12. 2009 г.

Почётная грамота Ассоциации профсоюзов работников строительства и промышленности РК за многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе – 2012 г.

Почётная грамота Федерации профсоюзов Калмыкии за многолетний добросовестный труд, активную работу в профсоюзе – 2015г.

Почётная грамота за добросовестный труд, активное участие в жизни колледжа связи с Днём учителя - 5.10.2016 г.

Благодарность за активное участие в организации волонтёрского движения в рамках социального проекта «Учи сердце добру» по оказанию помощи

дому – интернату для престарелых и инвалидов г. Элисты. – 12.02.2018г.

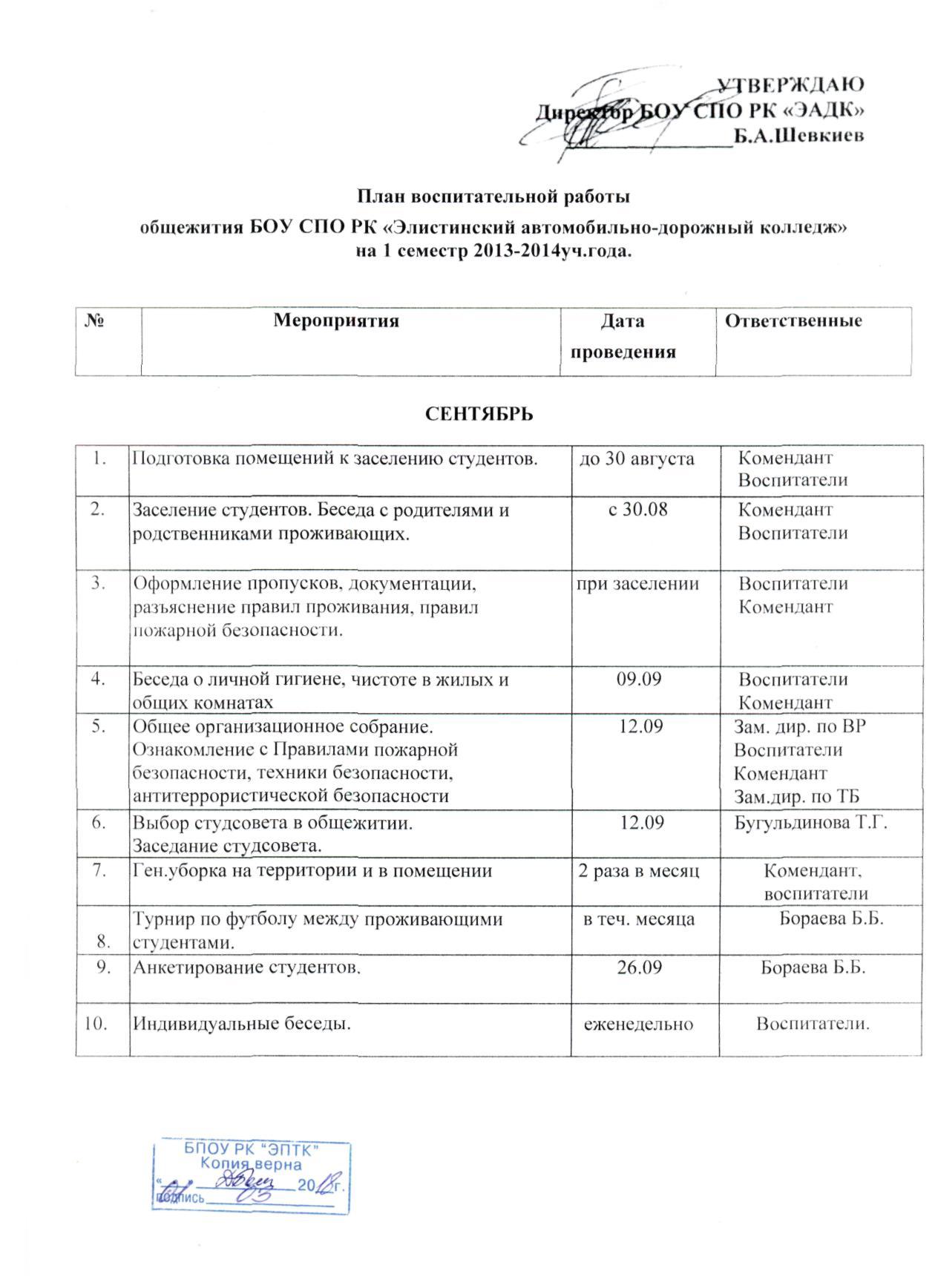

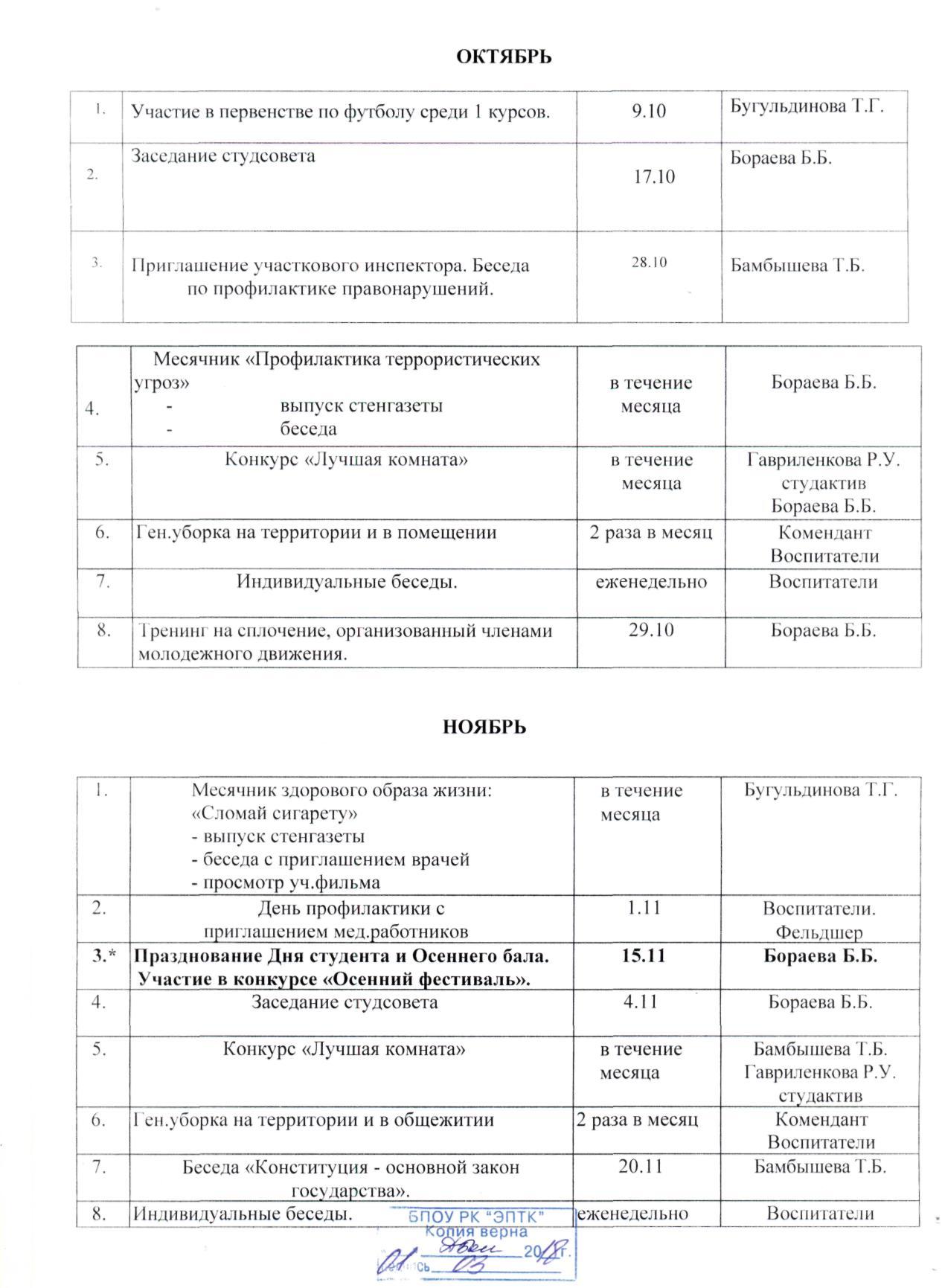

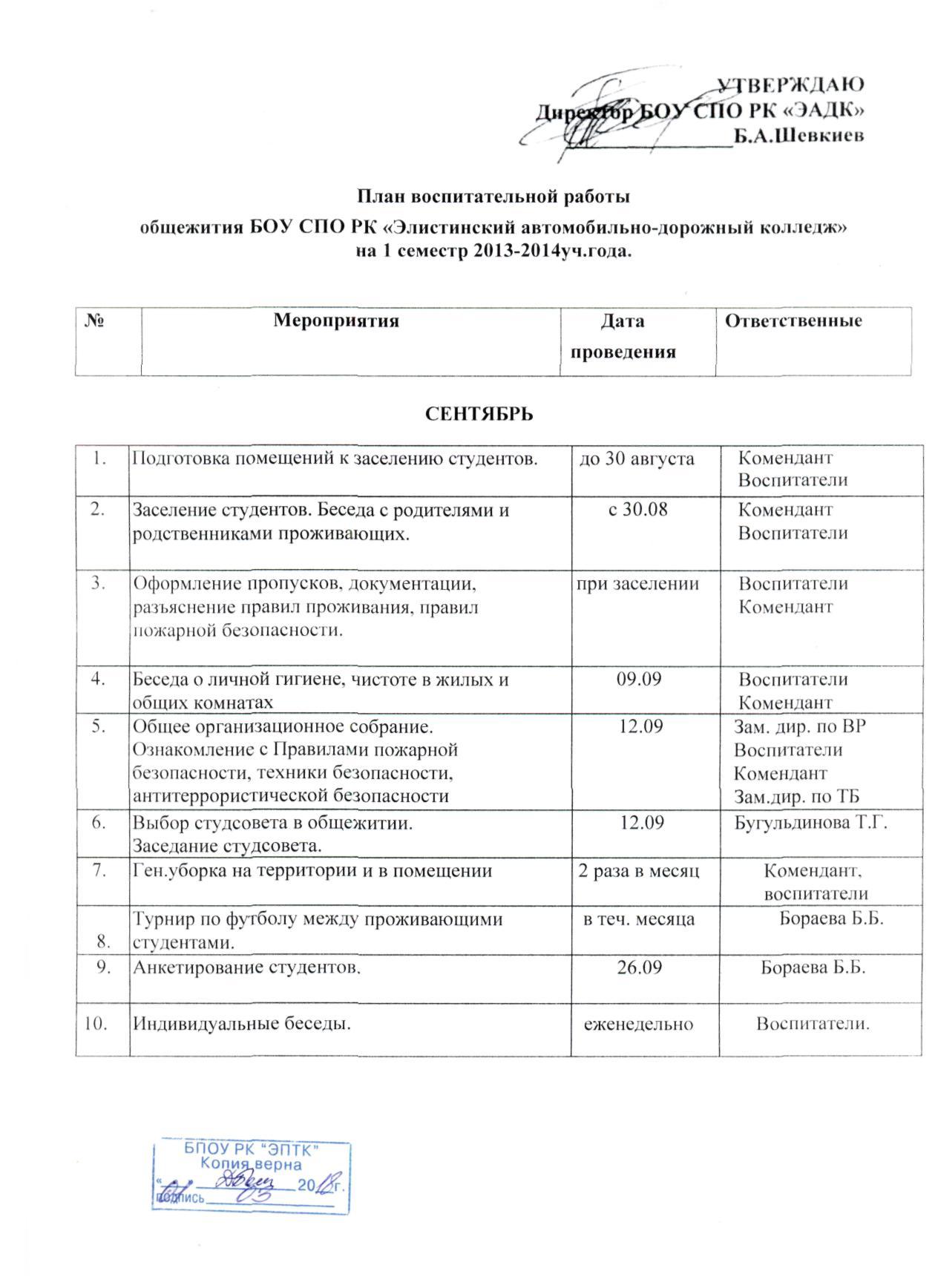

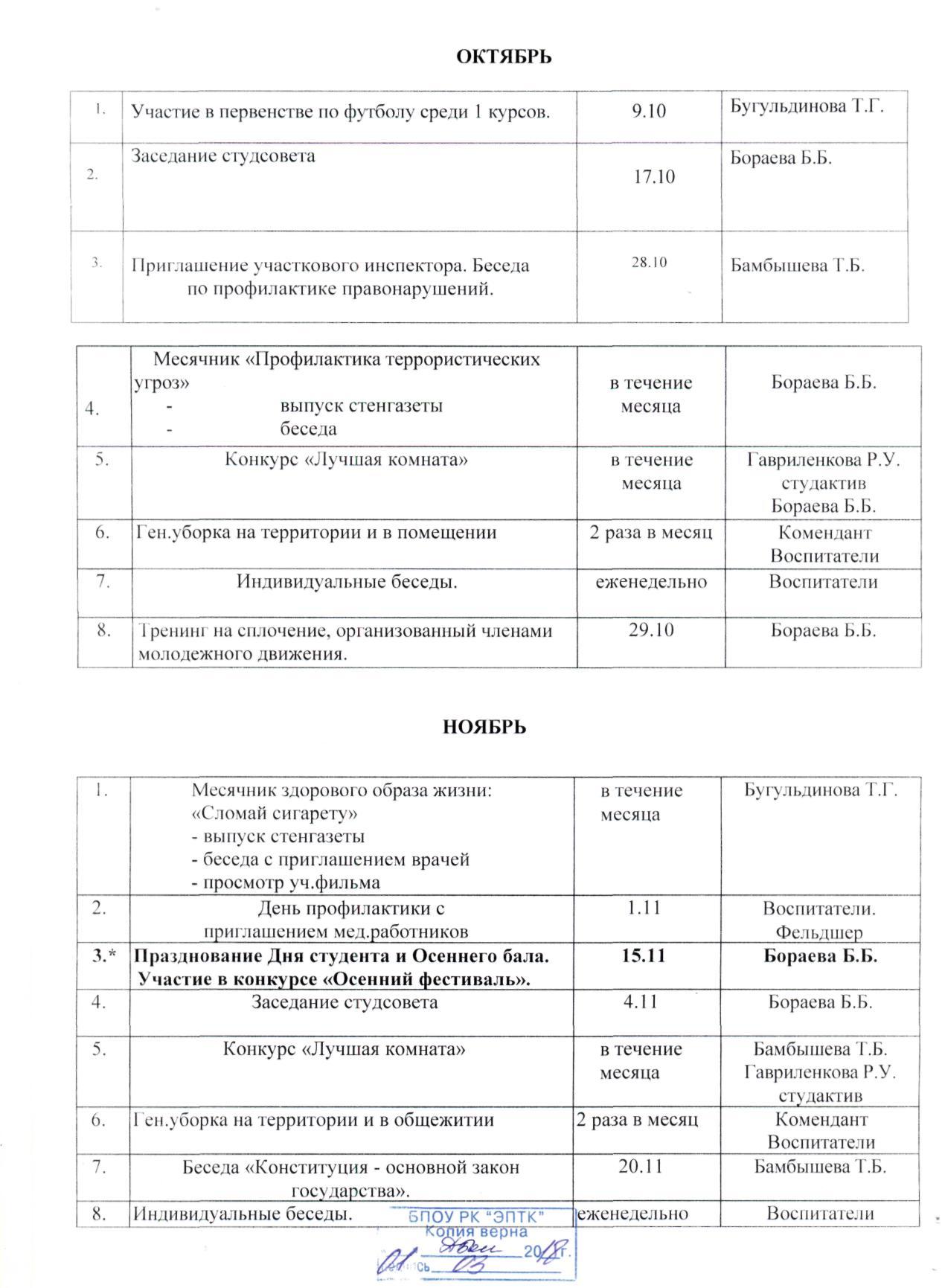

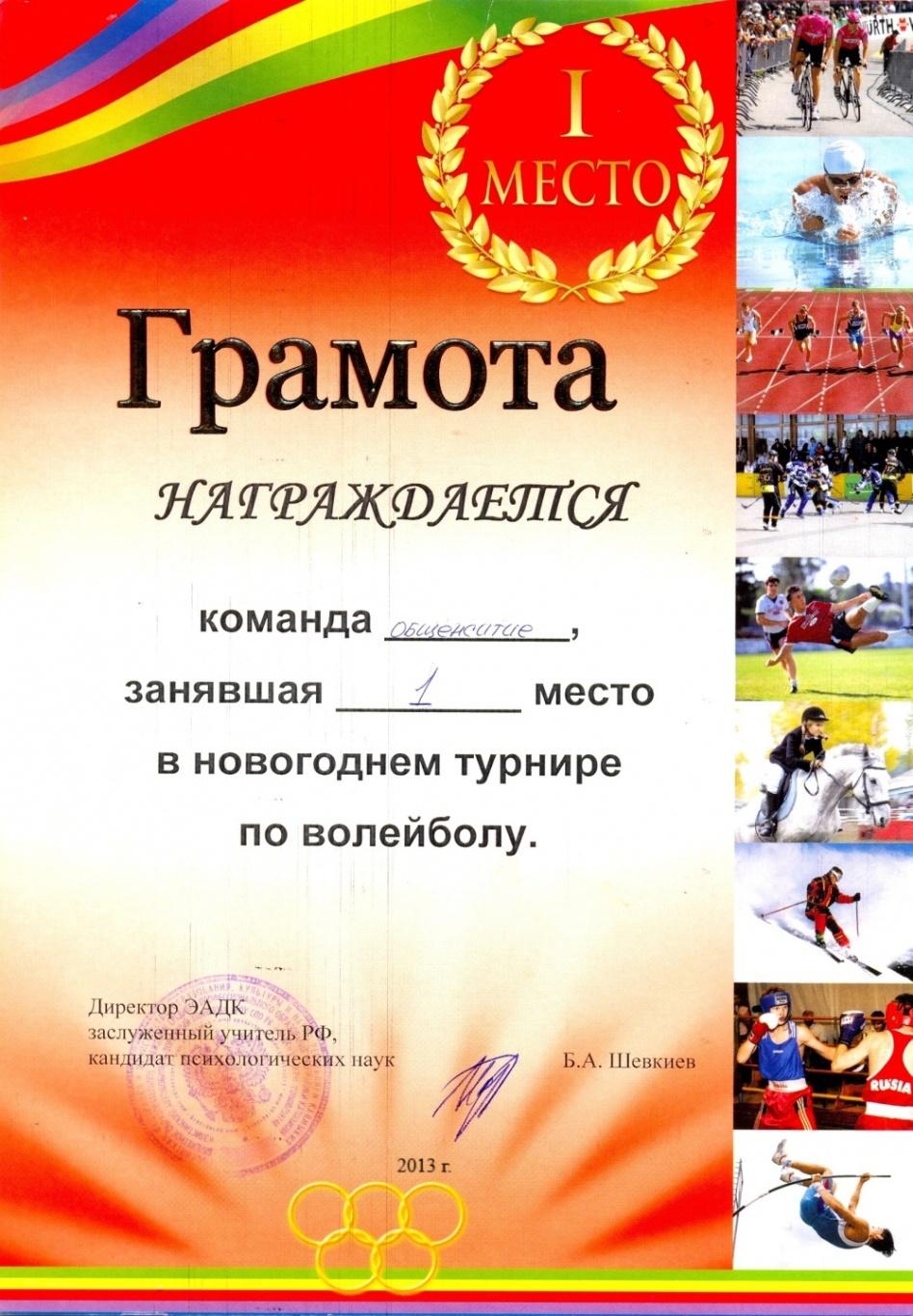

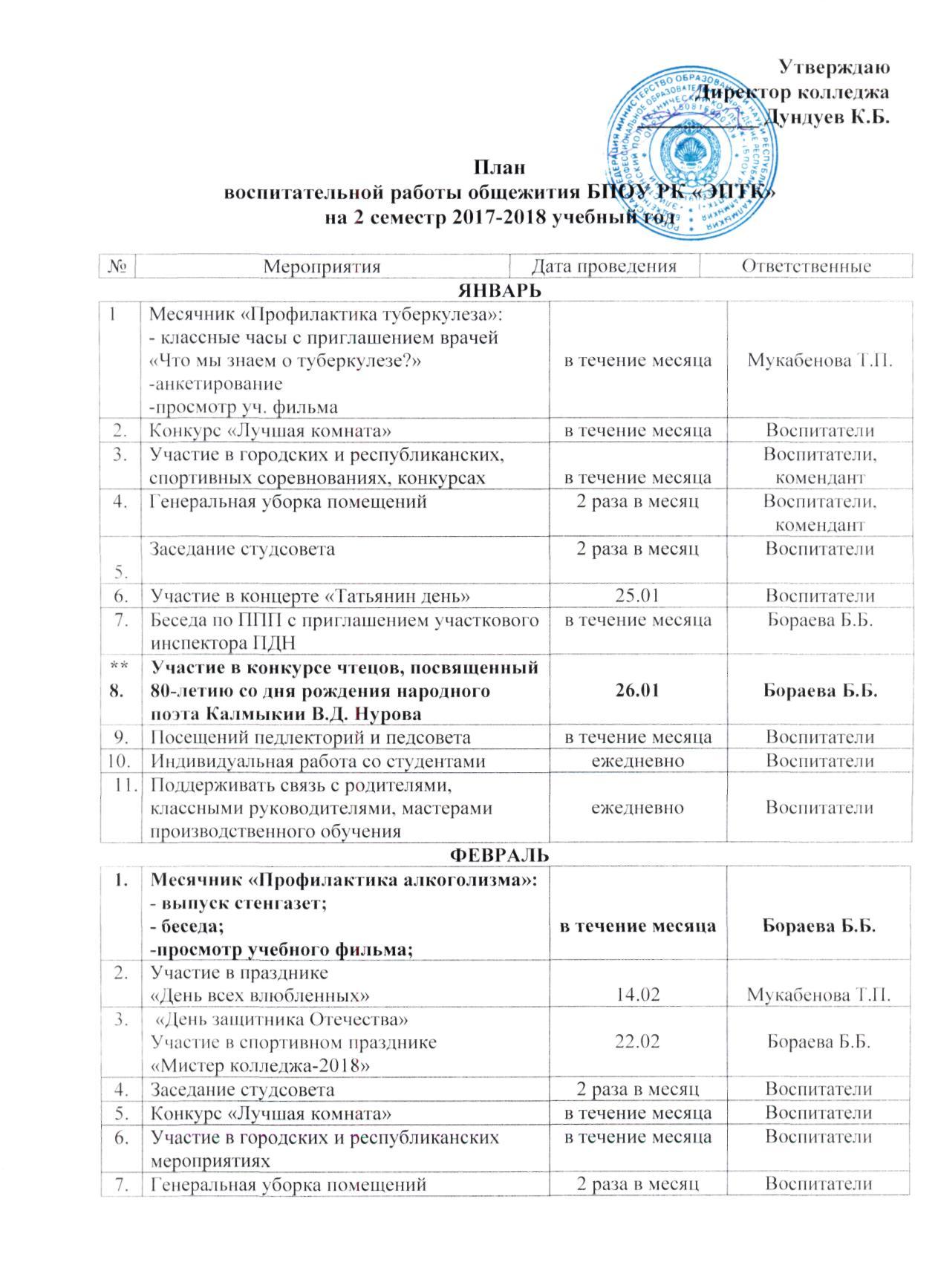

Результаты освоения обучающимися, воспитанниками в процессе развития в рамках мероприятий, показатели динамики их достижений

Результаты участия обучающихся и воспитанников в проектно – исследовательской деятельности, конкурсах, научно – практических конференциях, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях.

| Год | Название олимпиады | Уровень (место) | Ф.И.О. учащегося | Класс (группа) | Ссылка на подт- верждающий документ

|

| СПО | респуб- ликанс- кий | всерос-сийский |

| 2013 | Конкурс «Осенний фестиваль» | I | - | - | команда общежития |

| Диплом |

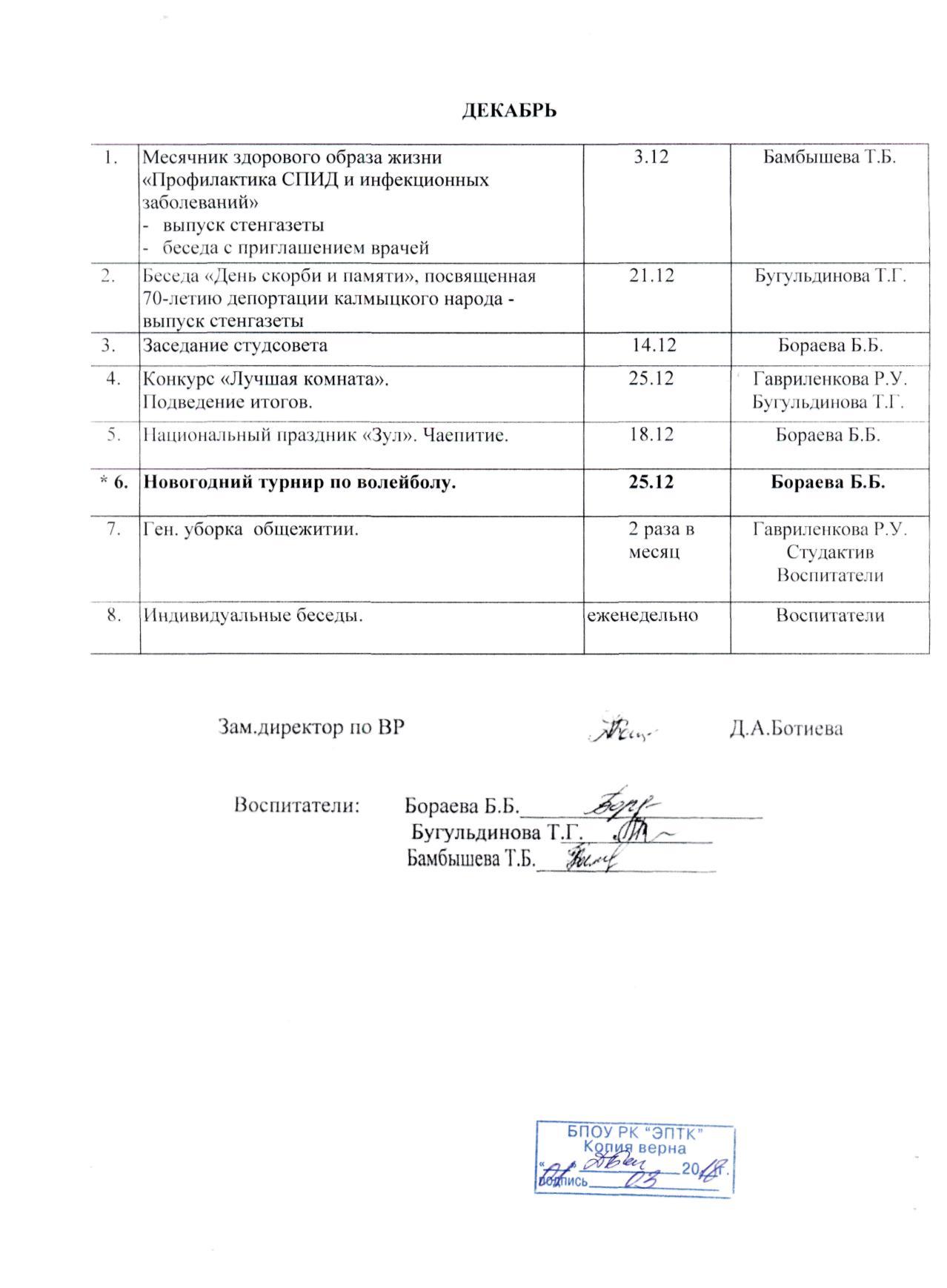

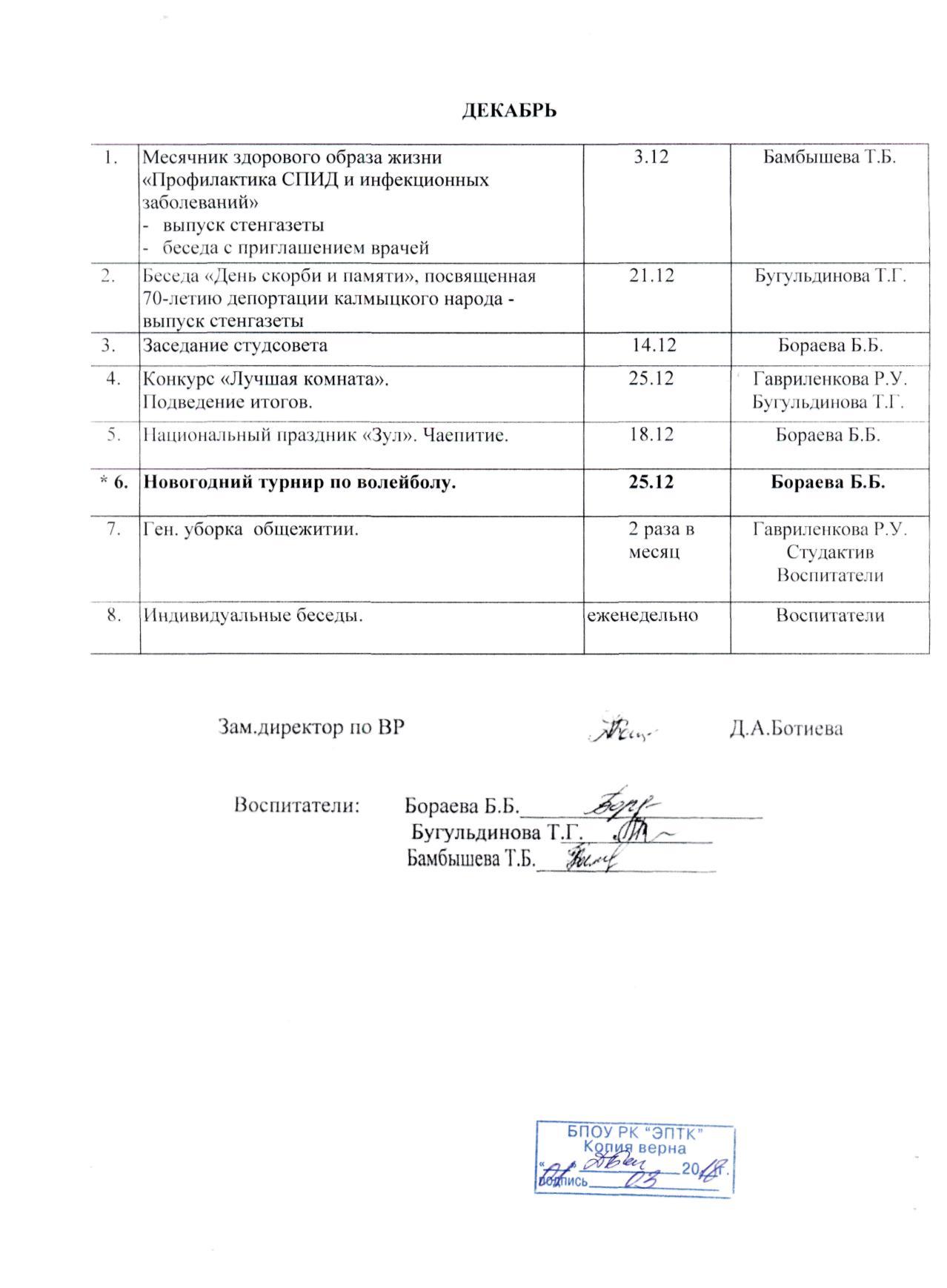

| 2013 | Новогодний турнир по волейболу | I | - | - | команда общежития |

| Грамота |

|

2018 | Конкурс чтецов «Поэзия родной степи», посвященного 80-летию народного поэта Калмыкии В.Д. Нурова |

III |

- |

- |

Кочубей Анна

| 1ЮСП |

Диплом |

Выступает Кочубей Анна. Стихотворение «Белый верблюжонок».

Участники и жюри конкурса чтецов «Поэзия родной степи», посвященного 80-летию народного поэта Калмыкии В.Д. Нурова.

Результаты участия обучающихся и воспитанников в заочных олимпиадах, конкурсах (не менее 5 дипломов)

| Год | Название олимпиады | Место | Класс (Группа)

| Ф.И. учащегося |

| муници- пальный | респуб- ликанский | всерос- сийский | междуна родный |

|

2018 | Международная дистанционная олимпиада «Эрудит» Предмет: Физическая культура (smartolimp.ru) |

|

|

|

III |

1РЭС |

Баданжиева Анастасия |

|

2018 | Международная олимпиада «Патриоты России» www.portalobrazovanija.ru |

|

|

| I |

2МЧС-2 |

Оюн Карина

|

|

2018 | Международная олимпиада «Моя страна – моя Россия» www.portalobrazovanija.ru |

|

|

| I | 1ЮСП

| Доль Арина

|

|

2018 | Международная олимпиада «Города Золотого кольца России» www.portalobrazovanija.ru |

|

|

| I | 1ЮСП | Кочубей Анна

|

|

2018 | Международная олимпиада «Музыкальные инструменты и музыка» www.portalobrazovanija.ru |

|

|

| I | 1ЮСП | Асаркинова Светлана |

| 2018 | Международная олимпиада «Войны священны страницы» (ВОВ) www.portalobrazovanija.ru |

|

|

| I | 1РЭС | Рябченко Наталья |

Наличие опубликованных статей, научных публикаций учащихся, имеющих соответствующий гриф и выходные данные

| Название сборника статей | Дата | Название статьи | Издательство |

| Диалог культур народов – залог мира и согласия | 19.10. 2017 г. | Тувинские обряды от рождения до трех лет. | М-во образования и науки РК, БПОУ РК «Многопрофильный колледж», Городовиковск. |

| Диалог культур народов – залог мира и согласия | 19.10. 2017 г. | Шагаа (тувинский Новый год) | М-во образования и науки РК, БПОУ РК «Многопрофильный колледж», Городовиковск. |

В научном сборнике опубликованы две статьи воспитанников:

1.Оюн Карина. «Тувинские обряды от рождения до трех лет».

Сулейманова Гульнара. «Шагаа (тувинский Новый год)».

Манжиев В. Народы России. Долганы 142

Кептулова А. Особенности чаепития русского и калмыцкого народов 146

Шепелева А. Педагогическое воздействие литературы на формирование

личности гражданина и патриота 147

Надбитов Э. Традиции и обычаи свадебных церемоний народов,

проживающих в Республике Калмыкия 150

Басангова Е. Религиозная культура многонациональной страны 152

Богданова Т. Региональный компонент в художественно-эстетическом

развитии детей дошкольного возраста 154

Ледженов С. Взаимное влияние культур народов России 157

Манджиева С. Знакомство дошкольников с природой родного края как

средство формирования положительного отношения к малой родине 160

Музаева А. Значение народной музыки для воспитания и развития

дошкольников в семье 163

Лазарева А. Культура и традиции народов России 165

Отчиев Б. Свадебные обряды 168

Попова О. Взаимопониманием мы сильны 170

Павлуева Г. Культура и традиции калмыцкого народа I 74

Карташова А. Русская ментальность в современной культуре 177

Гувурова Г. Роль средств массовой информации в пропаганде семенных

ценностей 179

Бамбушева Е. Фотография как универсальный источник информации (на

примере периодической печати) 181

Нимгиров Н. Тематическое и жанровое разнообразие творческой

деятельности студента 185

Шаджикова М. Хальмг айлЬс шинжллЬнэ туужас 188

Свищ В. Вечный напиток 190

Бийболатов И. Культура и традиции народов России в медицинском

колледже им. Т.Хахлыновой 193

Гамзаева А. Рождение ребенка: обычаи и традиции 196

Моргунова В. Народные традиции - моя история, моя культура 198

Киштенов М., Нармаева А. Формирование чувства патриотизма и дружбы

народов у студентов медицинского колледжа 201

Литвинова У. Диалог культур языков народов России 203

Мимеева Л. Дружба народов, интернационализм, патриотизм и

гражданственность в литературном творчестве 205

Оюн К. Тувинские обряды от рождения до трех лет 208

Сулейманова Г. Шагаа (тувинский Новый год) 209

Нахимова А. Музыкально-поэтическое наследие калмыков 210

Секция 3. Диалог культур народов России как профилактика экстремизма и терроризма Болдырева В. Калмыцкие народные праздники как социокультурное

явление 214

Грызунова В. Динамика развития и последствия терроризма в современной

России 221

Кобзева П. Террористические объединения в глобальном информационном

пространстве 223

Ломакина Е. Молодежный экстремизм и терроризм 225

Михайленко Д. Терроризм - глобальная проблема современности 227

Манжикова Д. Понимание проблемы толерантности, патриотизма и

интернационализма через призму литературных произведений 230

5

ТУУВИНСКИЕ ОБРЯДЫ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Оюн Карина

Руководитель: Бораева Б.Б.

БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

Дети для тувинцев, как и у других наций, самое дорогое из того, что у них есть.

В детях они видят главный смысл своей жизни.

К ним относятся заботливо и нежно, до трех лет держат нагишом, а зимой кутают в меха.

Кормят грудью до тех пор, пока не начнут ходить, их никогда не наказывают. Ребенка не целуют, а нюхают. И это является наивысшей формой ласки. У тувинцев нет ничего предосудительного в том, чтобы взять в семью чужого ребенка. Многодетность не считается бременем, это

обеспечивает им дальнейшее продолжение.

Существует много обрядов, которые должны защитить и уберечь ребенка от злых духов, от всего плохого и злого.

Если ребенка должны вынести из дома, то ему обмазывают лоб сажей.

Пришивают к одежде ребенка коготь медведя или орла, который должен защитить от порчи и сглаза.

Обычай давать несколько имен ребенку, чтобы обмануть злых духов.

Нельзя перешагивать через одежду ребенку, чтобы не лишить покровительства добрых сил.

Если дети в семье часто умирали, то желая сохранить жизнь новорожденному, ему давали неблагозвучное имя. Мальчики: Калдар - оол (Чумазый), Чудек - оол (Некрасивый), Черлик - оол (Дикий) и т.д. Девочки: Кушкаш (Птичка), Багай - кыс (Нехорошая девочка) и т.д. Также девочку называли мужским именем, одевали как мальчика и стригли волосы. А мальчиков называли женскими именами, одевали как девочек, отращивали и заплетали косы. Это все делали, чтобы запутать злых духов и сохранить жизнь ребенку.

У тувинцев есть особый, популярный праздник «первой колыбели». После рождения ребенок находится безотлучно с матерью и спит с ней в одной постели. На третьи или седьмые сутки, прежде чем положить новорожденного в колыбель, его обмывают освященной и ароматизированной можжевельником водой, затем его пуповину кладут в маленький мешочек, который привязывают к изголовью колыбели, где он висит до тех пор, пока малыш не покинет свое ложе. Под малыша подкладывают одек - сушенный овечий помет, который выполняет функцию «памперса». Одек не только пропускает и впитывает влагу, но и удерживает тепло и обладает определенным бактерицидным свойством.

Тувинские семьи, как правило, имеют больше одного ребенка и детей принято растить в одной и той же колыбели, которая переходит от старших детей к младшим. Праздник « первой колыбели» называют обрядом очищения матери и ребенка от скверны.

У тувинцев бытовала традиция усыновлений. Приемные дети почитались, их любили, и не отличали от родных. Отношения к усыновленным становилось даже лучшим, когда в этой семье рождались родные дети. Приемные в этом случае считались драгоценными существами, приносящими счастье, т.к. «привели» за собой «на хвосте» в этот мир других малышей.

Бездетные семьи, принося дары, специально просили чужого ребенка как своего рода средства от бесплодия. И многодетные матери - отцы понимали, насколько это важно для просящих, и не могли им отказать.

Тувинцы очень бережно относились к колыбели ребенка, никогда грубо не клали его на землю, считалось, что такое обращение с колыбелью приведет к тому, что душа ребенка может покинуть тело.

Древние тувинцы никогда не ломали колыбель своего ребенка, считая ее священным

предметом.

* * *

208

ШАГАА

(тувинский Новый год)

Сулайманова Гульнара

Руководитель: Бораева Б.Б.

БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

Самым любимым и популярным праздником тувинцев является Шагаа - Новый год. Праздник Нового года приходится на начало белого месяца по лунному календарю, по европейскому календарю это конец января - февраль. Дату праздника определяют ламы.

Глубокий смысл праздника заложен в самом его названии - Шагаа, который тувинцами воспринимается как (Шагнын чаазы) - (Новый год), т.е начало новой жизни и нового года по лунному календарю. Шагаа - особый сакральный праздник, поэтому существует определенные традиции его подготовки и проведения.

Праздник проводили на кыштагаг - зимних стоянках. Задолго до Шагаа в аалах (юртах) начиналась тщательная подготовка. Новый год-праздник обновления, поэтому смысл его проведения заключался, в первую очередь, в очищении. Люди выносили на чистый снег свои вещи, тщательно вытряхивали всю пыль, накопившуюся за год. В кошарах также тщательно убирали, вычищали весь навоз, чтобы везде: и в юрте, и в жилищах - было чисто. Эта уборка, в которой участвовали все члены семьи, имела глубокий смысл, на самом деле вычищался не столько мусор, сколько болезни и плохие мысли.

Древние тюрки делили год на два больших сезона: осень, зима, как период смерти, когда природа словно замирала, и весна-лето-это жизнь. И эту важнейшую черту и подводил Шагаа, являясь согласно традиционным представлениям тувинцев, своеобразной временной границей между периодом зимы и наступлением лета.

Священное время - весенний период, ассоциировавшийся с рождением, жизнью, новым циклом определяло и начало отчета праздничного периода - ранее утро, момент восхода солнца.

Ритуальная часть Шагаа проводилась не в аале (в юрте), а на специально приготовленном месте, где был совершенно чистый снег, где никто не ходил, не оставлял следов.

Поскольку на Шагаа (в отличие от весенне-летних молений в честь духов-хозяев мест) не было конкретного объекта, к которому направлено обращение людей, место выбиралось относительно произвольно, но обязательно на некоторой возвышенности и в незначительном отделении от аала (юрты).

Основным элементом ритуального пространства Шагаа был жертвенник-сан салыры. Сан (тибетское слово: благовоние).

Дым от жертвенника с благовонием нес в себе очистительные функции. Сан салыры делали следующим образом: на сооруженной из снега небольшой горке устанавливали три больших камня и на их устраивали жертвенный костер. Древняя традиция тюрков-предков тувинцев требовала возводить сан салыры в стороне, где восходит солнце, т.е на востоке.

Вторым символистическим объектом, являвшимся составной частью пространства ритуальных действий, являлись чалама, чаламалар, ленточки из белой шерсти или бумаги, которая была очень дорогая, т.к. завозилась из Китая, ткани. Чалама, как своеобразная форма индивидуального моления, были обязательно на всех обрядах без исключения. Однако на зимнем празднике чалама вешались особым образом: не на священные деревья или на оваа, а в П-образной форме. Вокруг сан салыры в снег устанавливали деревяшки высотой 40-50см, к ним привязывали веревку из конского волоса и на нее уже привязывали чалама. Такие чалама ставили как на общем жертвенном костре, так и у юрты - семейном сан салыры.

Перед входом в юрту также устраивали своеобразные «воротца». От входа в юрту на расстоянии около метра и на ширине метра 3-4 , ставили две горки из снега, в них устанавливали два молодых деревца: ели или лиственницы. К их верхушкам привязывали веревку и на нее уже привязывали чалама. Таким образом, каждый человек, который входил и выходил из юрты задевал шапкой чалама, и это тоже было еще одним актом очищения.

Начинался праздник с моления всех мужчин рода на рассвете. Участники моления собирались около юрты старейшина рода, который и был ведущим начальной фазы праздника, и преподносили ему кадак, в знак особого почтения.

На рассвете взрослые мужчины, взяв с собой праздничную пищу, свежий чай, отправлялись к жертвеннику сан салыры. Около него устанавливали два срубленных деревца или просто палки протягивали между ними веревку и привязывали к ней чалама, а при первых лучах солнца возжигали жертвенный костер.

Когда разгорался большой костер, люди во главе с вожаком выстраивались в затылок друг другу в одну линию перед жерственником и вожак плескал в огонь молочный чай; разбрызгивали его «на все четыре стороны вокруг сан, сначала на восток - в сторону восходящего солнца, потом по его движению - обычной ложкой или деревянным черпаком, кропилом, к ручке которой были привязаны голубой кадак, белый, красный, желтые ленты-удазын». Совершая этот обряд, старейшина произносил йорээли - благопожелания, в котором просил всем жителям аала (рода) счастья, благополучия, обращаясь к духам-хозяевам местности. Это требовало от исполнителя поэтического дара (поскольку ни один йорээл не должен был полностью повторять другой), ему должны были поверить и люди, и духи.

Тувинцы огромное значение придавали коллективному молению при восходящем солнце. Начинался праздник в час мыши (куске шакта), все шли к оваа (имеется в виду сан салыры), установленном на возвышенности, за шесть-семь дней до праздника. Все участники три раза обходили вокруг оваа и молились в четыре стороны света с благопожеланиями.

Чолукшулга езулалы - это очень важная часть праздника, поскольку в этом обычае соединено несколько смысловых значений: младший по возрасту протягивал руку к локтям старшего ладонями вверх, как бы говоря: когда ты будешь совсем немощный, я поддержу тебя, помогу. Старший же протягивал руку ладонями вниз (у всех народов есть жест отдавания), обещая поделится самым главным ,чем владеет пожилой человек - жизненным опытом.

Кадак сунар езулал. Кадак является особым символом уважения, чистого, дружеского и радушного отношения, бескорыстия дарящего. Кадак сгибают и преподносят лицевой стороной на раскрытых ладонях. Это означает чистоту и открытость помыслов подносящего. Кадак никогда не вешают самому себе на шею, поскольку это знак уважения другого человека, а не самого себя.

После наступления Шагаа и в течение наступившего ак ай-белого месяца принято оказывать почтение старшим, особенно пожилым, ходить друг другу в гости, общаться, играть национальные игры (кажык, тсвек, шыдыраа, даалы, хендирбе сый шагары и т.д).