Тема: «Формирование ключевых компетенций у младших школьников на основе применения активных методов и форм обучения»

Выполнила: Щанкина Наталья Александровна

учитель начальных классов

БОУ «Розовская СОШ»

Содержание

1. Введение 3 стр.

2. Описание реализации опыта 5 стр.

3. Заключение 13 стр.

4. Список литературы 14 стр.

5. Приложение 15 стр.

Введение

Я считаю, что заявленная тема является актуальной для всех участников образовательного процесса: и для учителя, и для ученика (компетентен учитель – компетентен ученик).

Я согласна с тем, что ситуация, сложившаяся в настоящее время на рынке труда, свидетельствует о том, что только инициативные и самостоятельные выпускники, способные постоянно совершенствоваться как профессионально, так и в личностном плане, являются конкурентоспособными и наиболее, востребованными специалистами, что делает задачу развития ключевых компетенций актуальной для российского образования.

Одними из важнейших результатов школьного образования в соответствии с его новыми целями и задачами являются: умение выпускника объективно оценивать себя в развивающемся мире, навыки самообразования и саморегуляции, готовность к активному конструктивному взаимодействию с людьми и принятию ответственных жизненно важных решений.

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал общего среднего образования. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося.

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться.

Цель: создавать условия для формирования ключевых компетенций у младших школьников, используя активные методы и формы обучения.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- использовать наиболее эффективные приемы и методы, способствующие формированию ключевых компетенций у учащихся;

- развивать в каждом ученике чувства собственного достоинства и уверенности в своих силах и способностях;

- активизировать познавательную деятельность обучающихся, развивать их любознательность и инициативность, интеллектуальные и творческие способности ;

- научить обучающихся находить и использовать различные источники информации не только при решении учебных задач, но и в реальной жизненной ситуации;

- научить обучающихся качественно работать с информацией: уметь выделять главное, уметь обобщать, сравнивать и противопоставлять данные, классифицировать;

- научить планировать, организовывать и оценивать свою учебную деятельность;

- создавать психологически комфортный фон обучения;

- повысить свой профессиональный уровень, применяя современные технологии и методы.

Гипотеза: если я буду использовать различные активные формы и методы обучения на своих уроках, то у учащихся сформируются ключевые компетенции.

Описание реализации опыта

Главная задача современной системы образования – создание условий для качественного обучения. Внедрение компетентностного подхода – это важное условие повышения качества образования. По мнению современных педагогов, само приобретение жизненно важных компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в современном обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы времени.

Научно-практическими основами опыта являются идеи В.В. Серикова о компетентностном подходе к разработке содержания образования, работы А.В. Хуторского об определении ключевых компетенций, труд О.Е. Лебедева.

По мнению ряда отечественных учѐных (В. П. Беспалько, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, А. А. Пинский, А. В. Хуторской, С. Е. Шитов и др.), смысл современного образования состоит в формировании у обучающихся ключевых компетенций.

Необходимым условием формирования компетенции (по О.Е.Лебедеву) является наличие личного опыта человека по решению проблем того или иного вида.

Современная дидактика так определяет компетентностный подход:

это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов.

Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся.

Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.

Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.

Уровень образованности, особенно в современных условиях, не определяется объемом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний.

С этой точки зрения цели школьного образования в следующем:

• научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности;

• научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы;

• научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы;

•научить ориентироваться в мире духовных ценностей;

• научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей;

• научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной деятельности;

• научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях.

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей

Следует различать понятия "компетенция" и "компетентность". Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [6]. В словаре В. М. Полонского даѐтся следующее определение: "Компетенция - совокупность определѐнных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлѐн и имеет практический опыт работы" [2].

Другими словами, компетентность – это способность установить и реализовать связь между “знанием – умением” и ситуацией.

Необходимо еще раз сделать ударение на главной особенности компетентности как педагогического явления, а именно: компетентность – это не специфические предметные умения и навыки, даже не абстрактные умственные действия или логические операции, а конкретные, жизненные, необходимые человеку любой профессии, возраста, родственного состояния.

Таким образом, ключевые компетенции конкретизируются на уровне образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения.

Перечень ключевых компетенций определяется на основе главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в обществе.

Хуторской Андрей Викторович, доктор пед.наук, академик Международной педагогической академии, г.Москва, считает, что основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании являются следующие [8]:

1. Ценностно-смысловая компетенция.

2. Общекультурная компетенция.

3. Учебно-познавательная компетенция.

4. Информационная компетенция.

5. Коммуникативная компетенция.

6. Социально-трудовая компетенция.

7. Компетенция личностного самоусовершенствования.

Наше время характеризуется поиском новых форм, методов и приемов обучения. Современная школа нуждается в методах обучения, которые бы помогли качественно обучить и развить потенциал личности. Современное обучение направленно на то, чтобы готовить учащихся активно осваивать ситуации социальных перемен, поэтому необходимо использовать активные формы обучения.

Активные формы обучения ( по Селевко Г.К.) отнесены к классу образовательных технологий, обозначены как «технологии модернизации традиционного обучения на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся».[5]

Активные формы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.

Они включают в себя следующие технологии:

- технология проблемного обучения;

- технология проектного обучения;

- игровые технологии;

- интерактивные технологии.

На моих уроках особое место занимают формы, методы и приемы, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого учащегося. В результате способствую формированию интереса и стремления учиться. Посредством таких приемов развивается мотивационная сфера учащихся

Используя игровые приемы на уроке в полной мере, проявляются способности любого человека, а особенно ребенка. Эти приемы не требуют напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра позволяет вовлечь в учебный процесс даже «слабого» ученика, так как в ней проявляется не только знания, но и сообразительность и находчивость.

Игра универсальна еще в том смысле, что её (в разных видах и формах) можно применять на любом этапе, как с начинающими, так и с владеющими материалом на достаточно хорошем уровне и с любыми возрастными категориями учащихся.

С помощью игр можно развивать наблюдательность, активизировать внимание. Игра способствует развитию творческих способностей, личностного творческого потенциала, поднимает самооценку, развивает умение принимать самостоятельные решения. С помощью игры можно развивать память, внимание, восприятие, осваивать новые умения, развивать навыки и просто повеселиться и отдохнуть.

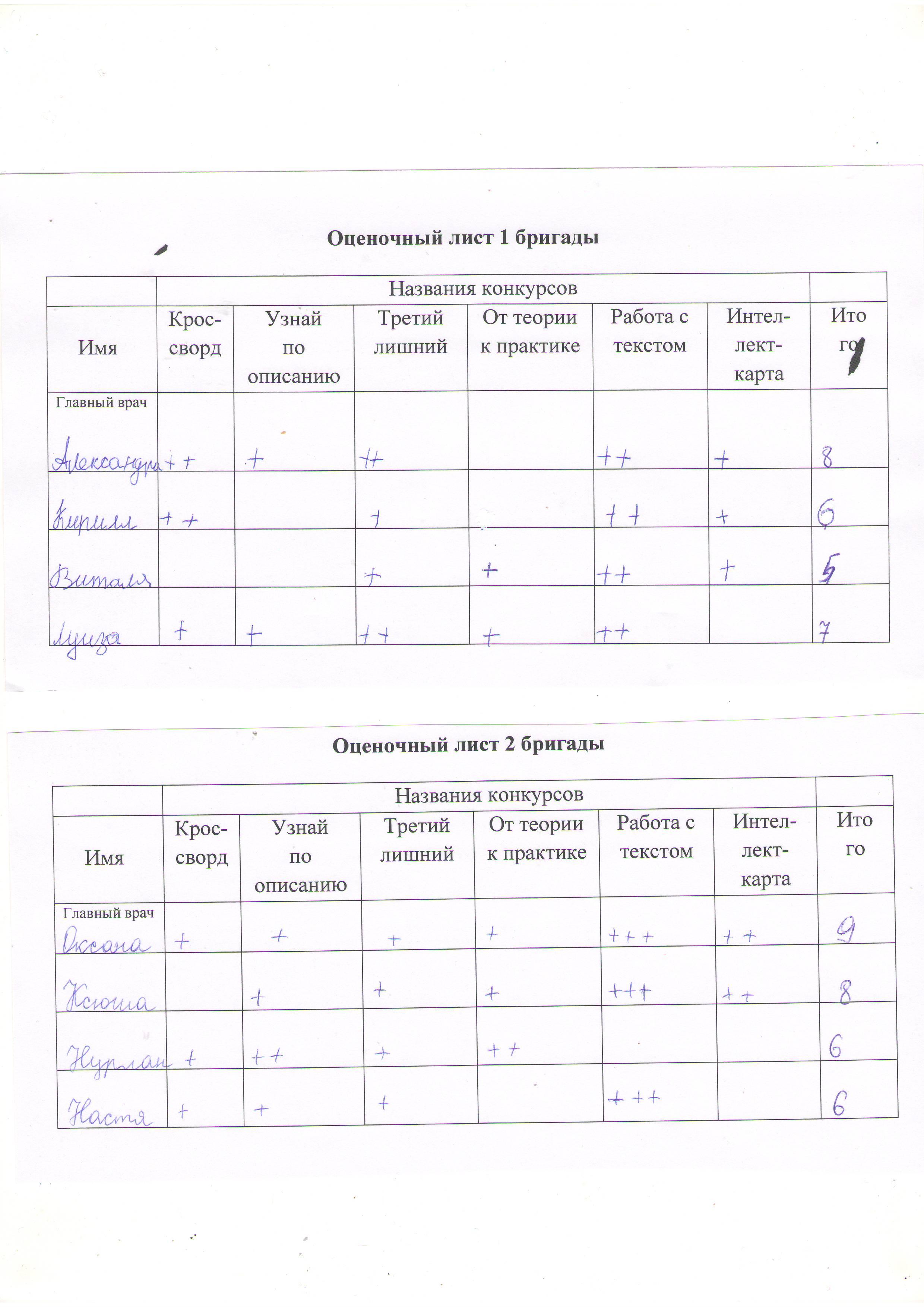

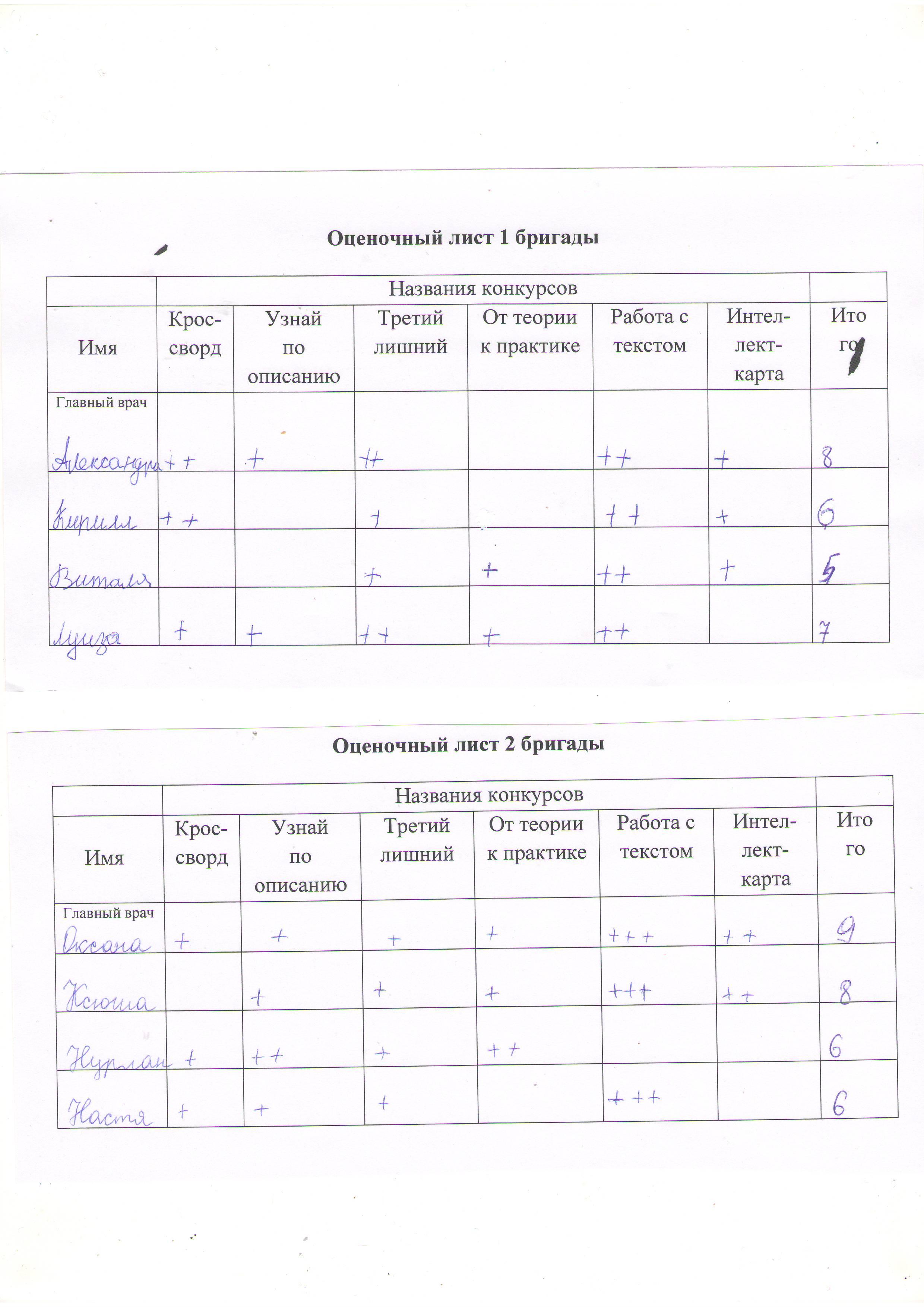

Приведу пример применения игровой технологии на уроках окружающего мира по теме «Человеческий организм». Итогом этой темы стала сюжетно-ролевая игра. Перед началом урока учащиеся разделились на 2 микрогруппы. Каждая группа – это бригада «Скорой медицинской помощи», а учащиеся – медицинские работники. Дети надевают атрибуты – шапочки.(Приложение №1) Работой бригад руководят главные врачи, которых выбирают сами дети. А учитель - диспетчер, то есть руководитель и помощник для всех бригад. Были предложены различные задания, а «главные врачи»следили за их выполнением и оценивали работу каждого члена бригады . В оценочном листе за правильные ответы и активную работу на уроке они делали отметки «+» напротив каждого имени. В конце урока подвели итоги. (Приложение №2,№3). Использование такой формы обучения позволяет формировать ключевые компетентности учебно-познавательной деятельности (способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценка), коммуникативных и социально-трудовых компетенций.

При применении технологии проблемного обучения развивается ценностно-смысловая компетенция. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. При проведении урока я стремлюсь к тому, чтобы ученик четко для себя представлял, что и как он изучает сегодня, на следующем занятии и каким образом он сможет использовать полученные знания в последующей жизни. Особенно эффективно данный вид компетенции развивается при решении нестандартных, занимательных задач, при проблемном способе изложения новой темы, проведения мини-исследования на основе изучения материала.

Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе активных умственных действий. Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию.

Приведу несколько примеров из своего опыта, которые создаются на разных уроках. Например, урок русского языка по теме «Простое и сложное будущее время глагола». Ребятам предлагается поработать с текстом, из которого необходимо все глаголы занести в таблицу. (Приложение №4) Выполняя данное задание, учащиеся обнаружили ,что все глаголы стоят в будущем времени. Один из глаголов будущего времени состоит из двух слов. Задается вопрос: « От чего зависит форма будущего времени?» Для решения проблемной ситуации учащимся предлагается порассуждать и попробовать поставить другие глаголы в будущее время. Эту работу учащиеся выполняют в группе, сделав вывод.(Приложение №4) Получив новое знание, они применяют его для выполнения творческого задания. (Приложение №5). Данную технологию применяю и при изучении других тем. Например, «Правописание суффиксов -ек- и –ик-», «Правописание окончания после суффикса –ищ-», «Сложение и вычитание величин» и многие др.

Во время таких заданий формируется не только ценностно-смысловая компетенция, но такие компетенции, как коммуникативные – умение представить классу итог проделанной работы, работать в группе, ответить на вопросы своих товарищей; учебно-познавательные - сами задания носят уже познавательный и творческий характер.

Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов.

И.С. Сергеев в книге «Как организовать проектную деятельность учащихся» утверждает, что проект – это “пять П” [3]:

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации - Продукт – Презентация. Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы, отчеты .

Практика показывает, что использование проектной технологии в образовательном процессе обеспечивает формирование ключевых компетенций: коммуникативной, информационной, учебно-познавательной, компетенция личностного самоусовершенствования.

Технология проектного обучения реализовать можно на разных уроках. Приведу пример реализации данной технологии на уроке технологии(3 класс) по теме «Моделирование и конструировании из различных видов бумаги и картона. Подводный мир». Учащиеся разделились на три группы, определили цель и задачи своего проекта и распределили обязанности в группе. В итоге было создано три макета подводного мира и общая презентация на электронном носителе. Данные работы и презентация была представлена на родительском собрании. (Приложение №6)

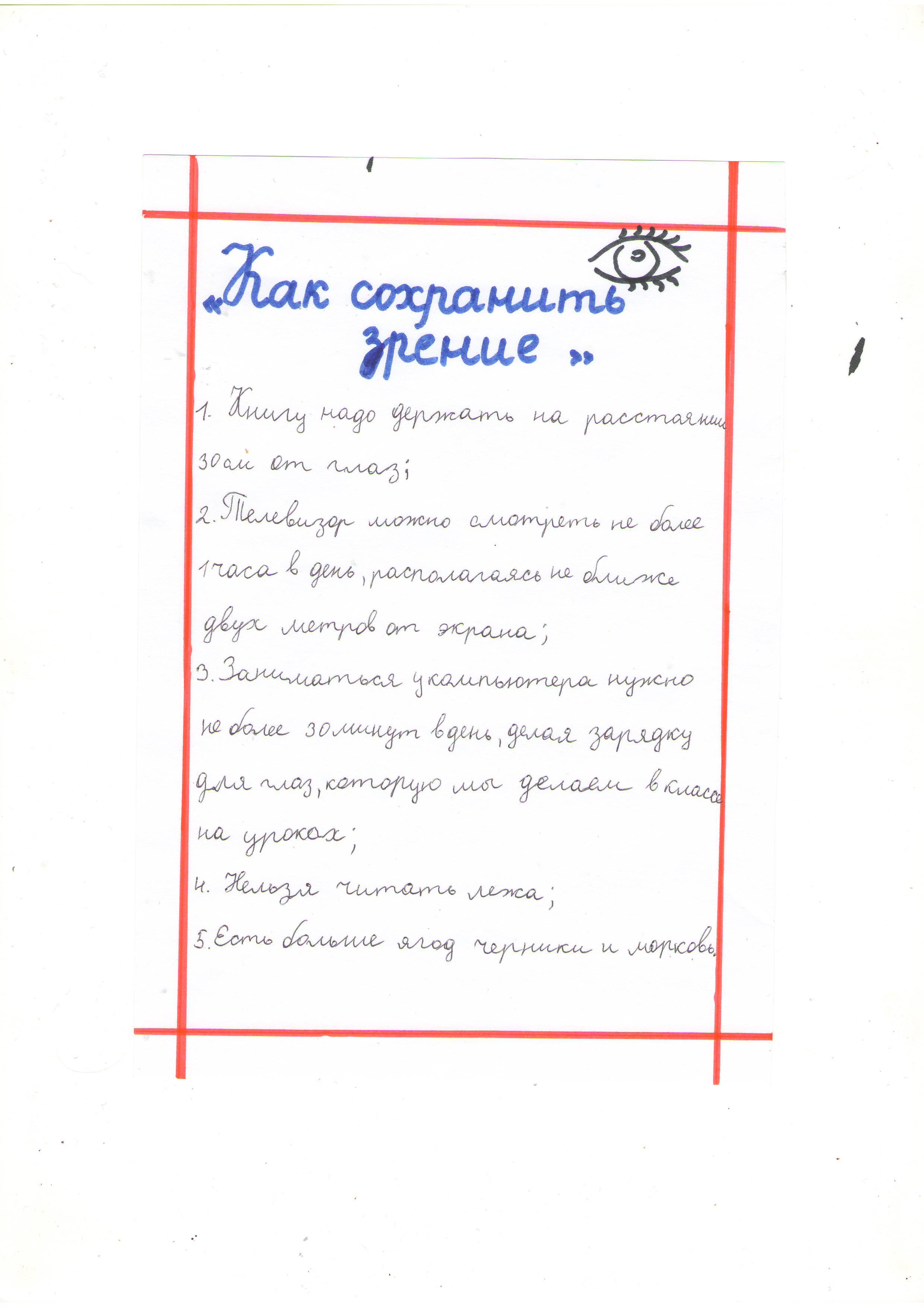

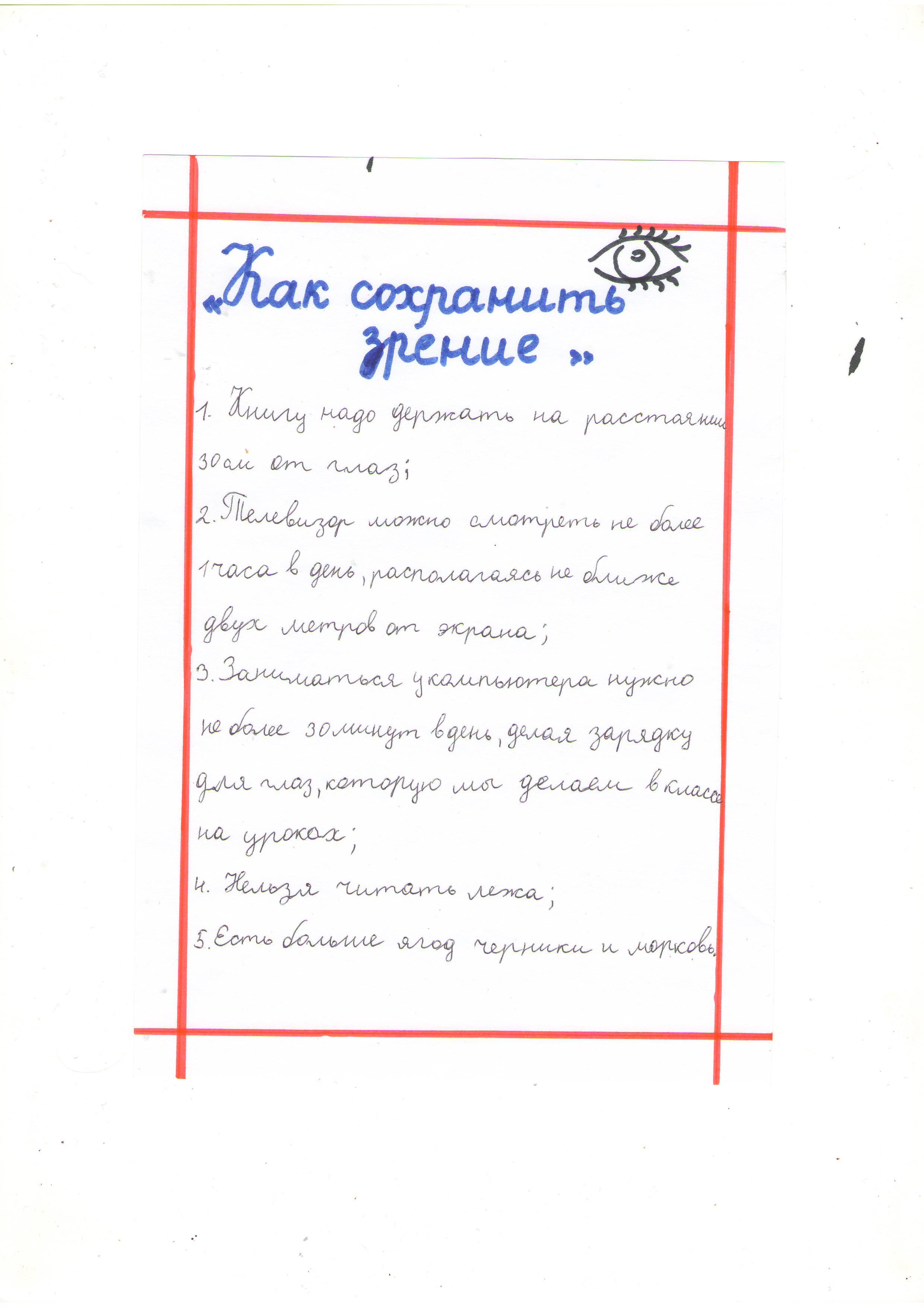

Информационная компетенция формируется при создании и мини-проектов. Например, на уроке окружающего мира по теме «Органы чувств человека» итогом этой темы стало выполнение мини-проекта – памятка «Как сохранить здоровыми органы чувств». Учащиеся разбились на группы, каждая выбрала соответствующий орган чувств человека и результат представили классу. Знания, которые они получили на уроке, и источники информации (энциклопедии, книги), применили для выполнения этой работы. (Приложение №7) Технология проектного обучения применима и на уроках литературного чтения. Например, после изучения главы «Сказки народов мира» (3 класс), ребятам было предложено составить свой сборник сказок, но определенного народа.

Интерактивная технология обучения - это такая организация процесса обучения, которая основана на прямом взаимодействии учащихся с окружающей информационной средой. Ведущий метод – общение.

Приемы интерактивного обучения :

- обучение в содружестве;

- работа в парах;

- в группах;

- сменные тройки;

- учебный диалог, учебная дискуссия;

- незаконченное предложение;

- мозговой штурм;

- ролевые, дидактические игры.

Данная технология обучения развивает коммуникативные компетенции и применяется мною на различных уроках (Приложение №8,№9). Например, я использую на математике интерактивную игру «Двадцать пять» при изучении таблицы умножения на «5» во 2 классе ( активизирует внимание, а также позволяет физически размяться). Правила просты. Мы начинаем считать: первый говорит «один», второй – «два» и так далее по очереди. Те участники, которым предстоит сказать число, содержащее «5» (5, 15, 25 и т.к.), а также число кратное пяти, должен вместо того подпрыгнуть и хлопнуть в ладони. Тот, кто ошибся и произнес вслух число, выбывает из игры. При этом счет продолжается со следующего за выбывшим участником.

Заключение

Посредственный учитель излагает.

Хороший учитель объясняет.

Выдающийся учитель показывает.

Великий учитель вдохновляет.

Уильям Артур Уорд, американский писатель

Применение активных форм и методов обучения в начальной школе способствует успешному формированию ключевых компетенций младших школьников. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам, диагностика метапредметных и личностных результатов, проведённые среди моих учеников, наглядно демонстрируют это утверждение. (Приложение №10,№11)

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы становятся его способность самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Обучающиеся осваивают принципиально новые роли - не просто «зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определяет заинтересованность младших школьников процессом познания, открывает широкие возможности для развития активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них.

Я думаю, что, продолжив накапливать опыт использования активных методов и форм обучения, мои ученики смогут овладеть ключевыми компетенциями, что позволит им не только успешно выдержать выпускные испытания, но и стать востребованными специалистами, занять достойное место в обществе.

Список литературы

1. Болотов В.А., Сериков В.В.// Педагогика. – 2003.-№10

2. Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике [Текст]/ В. М. Полонский. - М.: Высшая школа, 2004.

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2003

4.Сериков В.В. О компетентностном подходе к разработке содержания образования. :Народное образование, 2012 - №11

5.Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005.

6.Степанов С. В. Ключевые компетенции в современной школе: новые требования к содержанию образования и педагогу. Минск: Красико-Принт,2006

7.Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии, 2004 -№5

8. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования.: Народное образование, 2003 -№5

Приложение №1

Приложение №2

Оценочный лист 1 бригады

|

| Названия конкурсов |

|

|

Имя | Крос-сворд | Узнай по описанию | Третий лишний | От теории к практике | Работа с текстом | Интел-лект-карта | Ито го |

| Главный врач |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Приложение №3

Приложение №4

Текст “Смерть звезды”

Примерно через 5 миллиардов лет внешняя сторона Солнца охладится и станет больше. Солнце превратится в одну из звёзд - красный гигант. В конце концов, внешняя оболочка красного гиганта оторвётся и уйдёт в космическое пространство, оставив за собой маленькое центральное ядро, которое будет называться белым карликом

| глагол | время |

| охладится | Б |

| станет | Б |

| превратится | Б |

| оторвётся | Б |

| уйдёт | Б |

| будет называться | Б |

- В чём отличие этих глаголов в будущем времени ?

- От чего же зависит форма глаголов будущего времени?

Работа в группе (играть, поиграть)

|

| Что делать? | Что сделать? |

| Я

|

|

|

| Ты |

|

|

| Он |

|

|

| Мы |

|

|

| Вы |

|

|

| Они |

|

|

Дополни вывод.

Глаголы, отвечающие в начальной форме на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ? образуют __________________ форму будущего времени.

Глаголы, отвечающие в начальной форме на вопрос ЧТО СДЕЛАТЬ? образуют __________________ форму будущего времени.

Приложение №5

Работа в паре

Раскройте скобки и поставьте глаголы в будущее время. Должно получиться красивое стихотворение.

Мирно и радостно мы (жить)_________________________ ,

Вместе (играть)____________________________________ ,

Крепко (дружить) _____________________________________ .

Мы (подарить)________________________друг другу смех и цветы,

И (исполнить) ___________________________в жизни все наши мечты!

Результат

Мирно и радостно мы будем жить,

Вместе будем играть,

Крепко будем дружить.

Мы подарим, друг другу смех и цветы,

И исполнятся в жизни все наши мечты!

Приложение №6

Приложение №7

Урок окружающего мира по теме «Органы чувств человека

Приложение №8

Работа в парах

Приложение №9

Задания для работы в группе

Изучите текст, заполните таблицу. Что обозначают эти числа? Запиши.

Сердце человека состоит из четырёх камер, разделенных перегородками и клапанами. Масса сердца всего от 250 – 350 грамм.

Удивительно, как вмещается в брюшной полости тонкий кишечник?! Ведь его длина составляет около 6 метров.

Лёгкие - орган дыхания. Ежедневно взрослый человек делает 23 000 вдохов, и столько же раз выдыхает. В среднем человек делает 9 миллионов вдохов за год. Общая поверхность легких сопоставима с размером теннисного корта.

Мужской и женский скелет состоит из равного числа костей. В нашем теле имеется 206 скелетных костей, 650 мышц, 17 из них используются для того, чтобы улыбнуться. Волосы растут со скоростью около 1см 25 мм в месяц. На голове у человека растет в среднем 120.000 волос. В день у человека выпадает около 80 волосков.

| Число | Что характеризует в человеческом организме |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

«Узнай по описанию»

1.Это орган, который позволяет нам общаться с внешним миром, обучаться, запоминать информацию и испытывать различные чувства ______________

2.Это парные органы, которые состоят из пузырьков, не имеют мышц, но способны растягиваться, увеличивая свой объём, и сокращаться, уменьшая его _____________

3.Этот орган обеспечивает циркуляцию крови в организме, снабжая его кислородом и питательными веществами _____________

4. Это парные органы, в которых каждую минуту очищается около литра крови __________

Задание «Третий лишний»

Найдите и подчеркните в каждой строке названия «лишнего» органа, который не относится к данной системе.

а) лёгкие, желудок, трахея;

б) почки, череп, позвоночник;

в) желудок, пищевод, сердце;

г) бронхи, сердце, артерия;

д) мочеточник, вена, почки;

е) гортань, мозг, нервы.

Приложение №10

График успеваемости и качества знаний

2 класс – 2012-2013 уч.г.

3 класс – 2013-2014 уч.г.

4 класс – 2014-2015 ( 1 полугодие)

Приложение №11

График диагностики метапредметных и личностных результатов