Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Иванаево МР Дюртюлинский район РБ

Научно-исследовательская работа на тему:

«Приметы

в художественных произведениях»

Выполнила: ученица 6 класса

Закирова Ленара

Руководитель: учитель русского языка и литературы

Закирова Л.Р.

2017г.

Содержание

Введение …….………………………………………………………………...3

Что такое народная примета ..…………………………………..…………...5

Функции примет. Язык народных примет...…………………… . ………...6

Приметы в художественных произведениях…………………....................13

Заключение………………………………………………………..………....16

Список использованных источников ..………………………………….. ..16

Введение

Люди во все времена верили в приметы. Еще во времена первобытного общества, находясь в страхе перед такими природными явлениями, как гроза или ураган, люди искали защиты у потусторонних сил. Они наблюдали за тем, после чего приходит ненастье, после каких событий начинают происходить те или иные изменения в жизни. Время шло, люди менялись, но вера в приметы от этого не становилась меньше. Наоборот, чем больше человек обрастал социальными благами, тем больше рождалось примет. Ведь теперь нужно было не только сохранить свою жизнь, но и все то, что имеешь.

Я заинтересовалась вопросом о приметах, их происхождении, использовании в художественной литературе и в современной жизни. К сожалению, народные приметы еще мало исследованы. Если рассматривать народную примету как жанр фольклора, то следует отметить, что в науке по этому поводу и сейчас ещё нет какой-нибудь определённой ясности. Их никто серьёзно не изучает, они живут как бы сами по себе и сегодня удивляют нас глубиной мысли и поэтичностью и жизненной правдой.

Я считаю, что выбранная тема актуальна, так как современный человек и сегодня продолжает верить в приметы, несмотря на все новейшие достижения науки и техники. И, на мой взгляд, это вполне оправданно: приметы (конечно, не все) сбываются.

Возникает проблема: почему приметы, возникшие в глубокой древности «живы» до сих пор.

Объект исследования: примета

Предмет исследования: бытовые и природные приметы

Цель работы: исследовать, почему приметы живы и пользуются популярностью и сегодня, в XXI веке. Выявить роль примет в творчестве некоторых русских писателей.

Задачи: - изучить литературу по теме

выяснить, что такое народная примета;

выявить функции примет;

выявить типичные для народной приметы особенности на языковом уровне.

рассмотреть, какие приметы и с какой целью используются в творчестве писателей;

по результатам наблюдений оформить выводы исследования;

Гипотеза: я предполагаю, что многие приметы часто используются в литературе.

Методы:

метод анализа документов

метод наблюдения

Практическая значимость работы:

формирование интереса школьников к народной культуре;

возможность использования материала для проведения тематических классных часов;

информационный, просветительский материал, а также дополнительный материал для внеклассной работы и на уроках литературы;

2. История появления примет. Что такое народная примета.

Народные приметы - это проверенные временем предсказания, основанные на скрытой связи между явлениями природы, свойствами предметов и событиями человеческой жизни, выраженные в краткой, метафорической форме.

Само слово “примета” было образовано от слов – примечать, замечать. И это неспроста, ведь корень “мет” означает метку, отметить что-либо. Первые приметы начали появляться еще в глубокой древности, в то время, когда люди впервые начали пристально наблюдать за окружающим миром, за поведением животных, за изменениями погоды и тому подобное. Даже такие мелочи, как цвет и форма облаков давали людям повод для размышления. Ведь все эти признаки взаимосвязаны, по форме облаков и общей облачности можно прогнозировать погоду, что влечет появление еще большего количества примет. Самые разнообразные погодные явления влекут за собой задумчивые взгляды обывателей, что к чему и как происходит. Так из поколения в поколение и появлялись различные приметы, связанные с любой сферой быта человека.

В.И. Даль пишет, что даже если смотреть на поверья вообще как на суеверие, то «они не менее того заслуживают нашего внимания, как значительная частица русской жизни».

Русские приметы интенсивно собирались едва ли не с XVI века, тогда как монографических исследований, посвященных специфике жанра и языка собственно приметы, до недавнего времени практически не существовало.

Вместе с тем в современном обществе интерес к приметам не только не ослабевает, но возрастает.

Суеверия (приметы) существуют столько же, сколько живет сам человек.

А формы их проявления весьма многолики, порой даже можно не заметить: суеверия ли это.

Что же представляет собой примета? Трудно объяснимый феномен человеческого сознания? Стремление иных людей облегчить свою жизнь, перелагая решение каких-то жизненных трудностей на «указующий перст» свыше? Мысленные тупики и лабиринты невежественного ума? А может быть, это какой-то постоянный спутник нашего сознания?

Примет столько, что их просто невозможно как-то точно сгруппировать, классифицировать. Лишь очень условно можно сказать о некоторых главных направлениях.

3.Функции и язык народных примет.

Жанр народных примет четко распадается на три вида: календарные приметы, метеорологические (они же «погодные») и бытовые. В каждом типе выделяется группа наиболее частых слов: зеркало, рука, кошка, соль, дом, дождь, веник и т.д.

Первой и главной функцией, отличающей примету от схожих синтаксических единиц, является прогнозирующая функция. Именно она отличает примету от поговорки и загадки. Поговорки и загадки не содержат прогноза, а приметы его содержат:

Деревья в инее – небо будет синее.

Апрель с водою – май с травою

Ложка (и все предметы женского рода) падает на пол — женщина в дом торопится, нож (и все предметы мужского рода) падает — мужчина придет в гости.

Второй функцией народной приметы следует считать ее регуляторную функцию. Приметы помогали ритмически организовывать трудовые процессы, они говорили крестьянину, когда сеять, когда убирать:

|

| Евсей – овсы отсей. |

|

|

| На день святого Пуда вынимай пчёл из-под спуда. |

|

|

| Редьку сей, когда калина в кругу – будешь с |

|

|

| урожаем. |

|

|

| Козьма и Демьян пришли, а мы на покос пошли. |

|

|

| В день Козьмы и Демьяна косить не рано. |

|

Третьей функцией народных примет является воспитывающая функция, которая проявляется в бытовых приметах:

Если куда-то идешь, будь бодрым, собранным (возвратиться за забытой вещью – пути не будет).

Если разбилась тарелка - не тужи (посуда бьется к счастью).

Назовем три особенности языка приметы: краткость, вариативность и образность.

Краткость создается использованием формы повелительного наклонения глагола, которая в приметах часто используется в значении изъявительного наклонения, использование имён существительных в качестве главных членов предложения:

Худая сбруя — несчастный выезд.

Апрель – сожги снега.

Не шагай через коромысло — порча потянет.

Две ложки в одном соуснике — к свадьбе.

Кроме краткости, для приметы характерна и вариативность. Вариативность наблюдается и в загадках, но загадка имеет свой окончательный или наиболее известный, типичный вариант, этот жанр фольклора тяготеет к отточенности каждого слова, тогда как народную примету отличает вариативность, особенно во второй, прогностической ее части. Народная примета не всегда отличается жесткостью и выверенностью каждого слова:

Паука видел – хорошая примета, придет письмо.

Встретиться на лестнице — к несчастью.

Взбалтывать чай в чайнике — накликать ссору.

Если во время еды ты прикусил язык — значит, ты сказал неправду.

Наконец, третья особенность языка народной приметы – образность.

Тот, кто поджаривает хлеб на ноже, не будет иметь счастья в жизни.

Не ешь с ножа – злым станешь.

Изобразительно-выразительные средства в приметах.

Прием умолчания - самая яркая эстетическая особенность народной приметы. Примета потому и примета, что без объяснения указывает на связь явлений, именно в этом заключается главный секрет поэтичности данного жанра. Краткая, выразительная, красивая формула связи, и в центре ее – тайна.

Серенькое утро — красненький денёк. Октябрьский гром - зима бесснежная. Теплая осень - к долгой зиме.

Высоко летят гуси - к дружному и высокому весеннему половодью, низко – к малой весенней воде.

Осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна ранняя, зажелтеют снизу - поздняя.

Иней на деревьях - к морозам, туман – к оттепели.

Гусь лапу поднимает - к стуже, плещется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.

Примета обычно состоит из двух частей. Эпитет во второй, части тяготеет к тому, чтобы получить статус постоянного. Для зимы это такие характеристики, как мягкая или суровая, для весны - поздняя или дружная, для осени - мокрая или теплая, для дороги – удачная, благополучная:

Пошел дождь к благополучному пути.

На дорожку нужно посидеть, помолчать - удачная будет .

Гром зимой — к сильным ветрам.

Если радуга скоро пропадает после дождя — к ясной погоде, стоит долго

Бабье лето ненастно - осень сухая.

По холодной весне - градобойное лето.

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

Олицетворения более свойственны загадкам, но не чужды и пословицам, приметам. Впрочем, некоторые приметы, построенные по модели простого предложения и содержащие олицетворение, напоминают загадку:

Соловей ячменным колоском подавился (умолкает, когда заколосится ячмень).

приметах олицетворяются времена года, названия месяцев, явления природы, в частности атмосферные явления:

Увидел на вербе пушок - и весна на шесток. Раненько март веснянку затягивает - ненадежное тепло. Коли стали облака цепляться за лес, так иди за грибами.

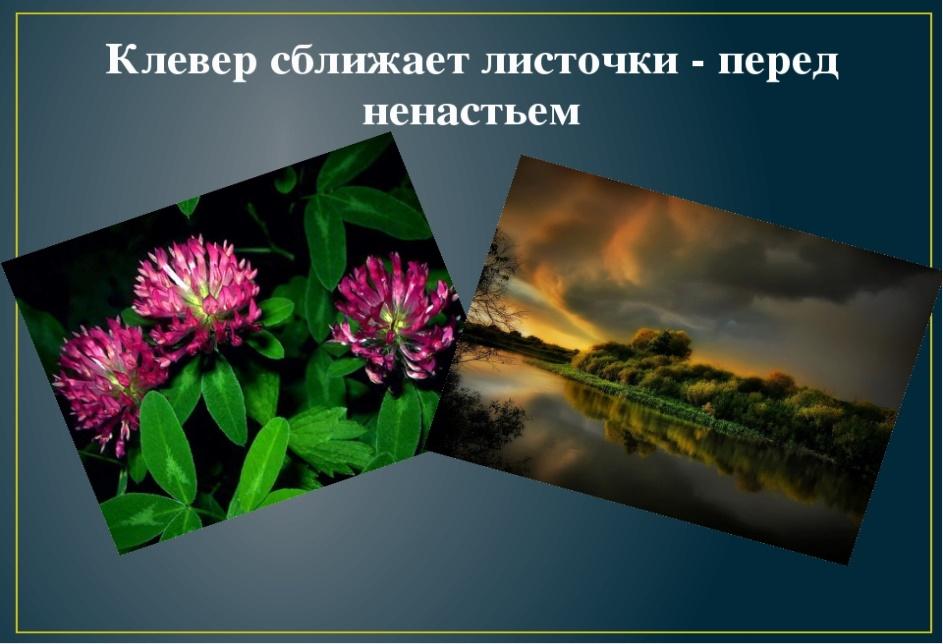

Олицетворяются в приметах и растения:

Одуванчик сжимает шар - к дождю. Клевер сближает свои листочки - перед ненастьем. Листья клена, горицвета, жимолости, каштана конского выделяют капельки воды («льют слезы» ) - к дождю.

Однако наиболее распространены олицетворения в зооприметах:

Журавушка курлычет: о тепле весть подает. Синичка в марте запела - весеннее тепло ворожит. Гуси летят - зимушку на хвосте тащат.

Важным средством, способствующим запоминанию приметы, является антитеза:

Зима снежная - лето дождливое.

Ночью был иней - днем снега не выпадет.

Снежный буран днем предвещает мороз ночью.

Осенью птицы летят низко - к холодной зиме, высоко - к теплой.

Дым из трубы идет вниз - к снегу, вверх - к морозу.

Радуга с севера на юг - жди дождя, с востока на запад - будет хорошая

погода.

Антитеза в приметах не всегда связана с использованием антонимов.

Антитеза как бы подчеркивает обрыв логической, явной связи между событием

и прогнозом и тем сильнее показывает связь пусть необъяснимую, но реальную:

Повторы однокоренных слов - характерная черта примет:

Поздний грибок - поздний снежок.

Урожай на сосновые шишки - урожай на ячмень.

Зимой много инея - летом много росы.

Коли грибы уродятся - и на хлеб урожай.

В марте рано затает, долго не растает.

Снегу осень нанесет рано - весна будет ранняя.

Повторы облегчают понимание и запоминание приметы, усиливая эффектность и красоту этой формы.

4. Приметы в художественной литературе.

4. Приметы в художественной литературе.

«…но ... объясни, почему всегда так случается, как приметы говорят?» - хочется именно с этих слов из рассказа А. П. Чехова начать следующую часть нашего исследования.

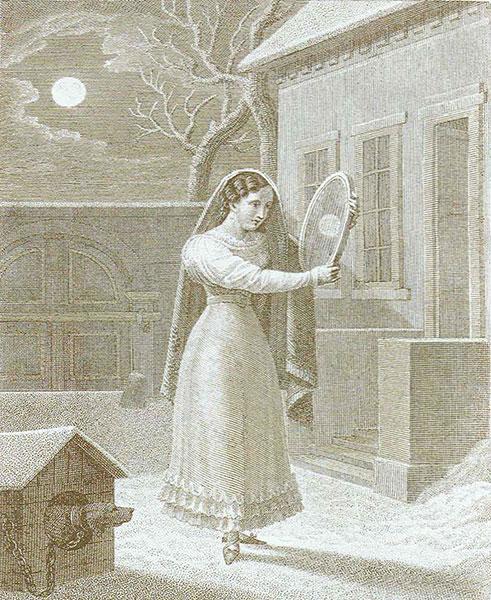

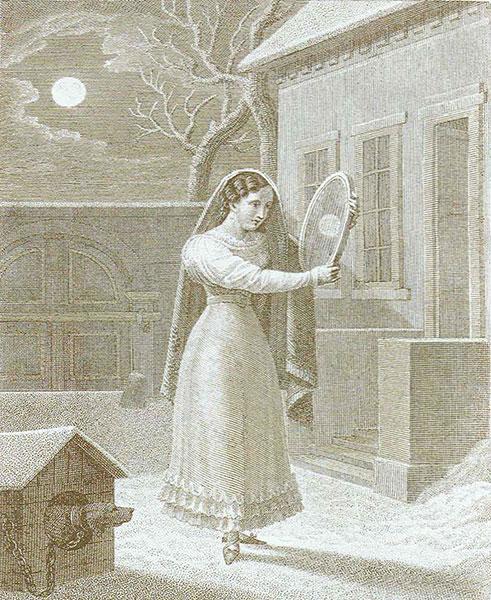

Народные гадания, связанные с приметами упоминаются или описываются во многих произведениях классической русской литературы: у В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого. Гадают две наиболее популярные русские литературные героини: Татьяна Ларина в романе «Евгений Онегин» и Наташа Ростова в «Войне и мире». Можно сказать, что народные приметы были необходимым элементом литературных описаний жизни деревенской России.

Баллада «Светлана» В.А.Жуковского.

Кузнец,

Скуй мне злат и нов венец,

Скуй кольцо златое;

Мне венчаться тем венцом,

Обручаться тем кольцом

При святом налое.

Светлана объясняет, почему она тоскует, и ее убеждают сесть с зеркалом и свечой за накрытым на двоих столом: в полночь войдет возлюбленный и сядет рядом. А потом наступает сон…

После праздника дочь графа Ростова Наташа и ее кузина Соня (Л.Н. Толстой «Война и мир») в своей спальне пытаются вызвать образ суженого при помощи двух зеркал и свечей.

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»: «Младой двурогий лик луны На небе с левой стороны» - примета про направление серпа Луны. «Пока звезда еще катилась, Желанье сердца ей шепнуть…» - на падающие звезды мы всегда стараемся загадать желание.

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: «Берегитесь! – закричал я ему, - не падайте заранее; это дурная примета».

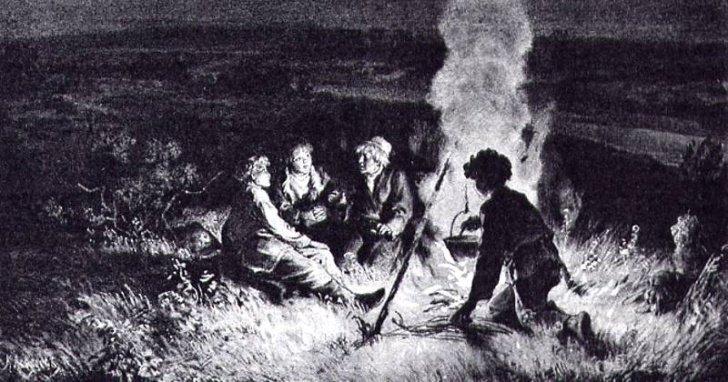

И.С.Тургенев «Бежин луг»: «…Стоит только ночью сесть на паперть церкрвную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть умирать в том году…». «Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, Павлуша!» - Ах, это примета дурная, - с расстановкой проговорил Илюша.

Заяц! Заяц!... Заяц дорогу перебежал!.. Не судьба, знать, мне две тысячи четыреста получать... Ворочай назад, Митька! Не судьба! (“Не судьба” А. П. Чехов, 1885)

Часто заяц оказывается оборотнем-посредником между миром человека и миром нечистой силы. В народе популярны страшные рассказы о чёрте или лешем в заячьем обличье, который перебегает человеку дорогу, бросается ему под ноги или преследует его. Облик зайца изредка принимают ведьмы и колдуны; в виде чёрного зайца является домовой.

Представление о зайце как о существе опасном и нечистом объясняется в примете – заяц, перебежавший дорогу или встреченный на пути, сулит несчастье. И в итоге герой рассказа “Не судьба” оказывается на скамье подсудимых. В этом же рассказе встречаются и другие приметы: Ежели священник на дороге встретится, то быть беде. (“Не судьба”), Как только начну что-нибудь тринадцатого числа... то всегда кончаю плохо. (“Не судьба”)

Интерес А.П. Чехова к приметам русского народа был довольно устойчивым: народные приметы тесно вплетены и в сюжетную канву его произведений. Писатель относится к приметам как к незаменимому, удивительному, уникальному звену национальной культуры

- Самовар гудел, предсказывая что-то недоброе (“В овраге”, 1900).

- Не узнала, бог с тобой, - сказала она. - Богатым быть. (“Студент”, 1894)

Слышь, Макар! - кричит отец невесты. - Назад из церкви поезжайте другой дорогой! Примета есть! (“ Свадьба”, 1887)

Но даже такое разнообразное использование примет в рассказах Чехова не даёт нам повода утверждать, что автор верил в приметы. Наличие народных примет в произведениях Чехова свидетельствует о том, что писатель хорошо знал русский фольклор и плодотворно использовал его в своём творчестве.

Как и русскому народу вообще, героям литературных произведений свойственно желание наблюдать за явлениями, случаями, которые, по их мнению, могут явиться предвестием чего-либо, предсказать дальнейшую судьбу, помочь избежать нежелаемых событий: “Всё это, конечно, чепуха.

Заключение

В ХХІ веке ведётся много споров по поводу того, верить ли в приметы. Сегодня мы попытались ещё раз разобраться в этом вопросе и найти истину. Приметы – это тысячелетние наблюдения наших предков, которые помогали им предсказать грядущие события и уберечься от надвигающихся несчастий. Каждый современный человек вправе думать и верить лишь в то, что кажется истинно верным ему самому. Но относиться к приметам абсолютно скептически не стоит. Просто нужно научиться видеть приметы, которые судьба посылает именно Вам. Не нужно все приметы примерять на себя. Понаблюдайте над событиями, которые происходят в Вашей жизни, и постарайтесь установить закономерность между причиной (знаком, который был Вам дан) и следствием, которое последовало за этим знаком. Тогда Вы научитесь создавать свои приметы, которые будут нести скрытый смысл именно для Вас. Поэтому народная примета живет и пользуется популярностью в XXI веке по двум причинам: Во-первых, она сконцентрировала в себе наблюдения, которые русский народ собирал и проверял в продолжение столетий. Поэтому приметы очень часто несут точную информацию. Во-вторых, примета ценна как очень красивый, поэтичный микрожанр фольклора, она привлекает своей образностью и выразительностью.

Список использованных источников:

Даль В.И. Словарь живого великорусского языка: в 4 т. - М., 1989.

Кураев М. Актуальный Чехов: заметки о классике// Дружба народов. –1998. - №12. – с. 167

. Марченко Анастасия Александровна. НАРОДНАЯ ПРИМЕТА

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: «АТЕМП», 2004.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – М.: «Издательство Астрель», 2003.

Чехов А. П. Сочинения в 18 томах // Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. - М.: Наука, 1975. — Т. 2. [Рассказы. Юморески].

А.С.Пушкин. Сочинения в трех томах. Том второй. М., «Художественная литература», 1986.

Литература. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией В.Я.Коровиной. М., «Просвещение», 2016г.

4. Приметы в художественной литературе.

4. Приметы в художественной литературе.