МОУ СОШ с. Архангельское.

Вступление.

Основная часть:

А) История села Архангельское;

Б) Географические аспекты:

Преданья старины глубокой.

Земледелие. Скотоводство.

Ремесла, промыслы, предпринимательство.

Географическое положение села.

Климат.

Рельеф.

Флора.

Фауна.

Почвы.

Заключение

Список литературы

Приложения

Малая родина … Что включает в себя это словосочетание? Какой смысл таит в себе? Над этими вопросами я стал задумываться уже в 6 классе, когда решил принять участие в конкурсе сочинений о своей малой родине. Затем продолжил самостоятельно собирать сведения о своем селе с красивым и благозвучным названием – Архангельское, которое и является для меня малой родиной, местом. Где я родился и живу. Мне стало интересно, кто же придумал для моего села такое название? Кто жил здесь раньше, чем занимался.

Некоторые сведения я получил на уроках исторического краеведения, который преподаёт замечательный педагог, мастер своего дела Беляшова Галина Матвеевна. Она увлекла меня своей работой, рассказала много интересного, показала вырезки из газет. Оказывается, она уже давно «пишет летопись» своего села.

Вдвоём оказалось работать намного интереснее. Мы с ней посетили краеведческий музей в городе Городище. А в прошлом году приняли участие в научно - практической конференции по краеведению о людях нашего села, где заняли почетное 3 место. Но решили на этом не останавливаться, а идти дальше, изучить не только быт и культуру села, но и его климат и рельеф, флору и фауну. Ведь узнавать по маленьким крупицам историю села – это, поверьте, очень интересное и увлекательное занятие. Вот так из обыкновенного ученика, я стал настоящим исследователем своей малой родины. А это чего – нибудь, да стоит.

Преданья старины глубокой.

Из Пензенской Епархиальной ведомости за 1890 год (стр.610 -629):

«Село Архангельское Куракино находится на границе двух уездов: Городищенского Пензенской губернии и Кузнецкого Саратовской губернии и отстоит от губерноского города Пензы в 50 верстах, а от Городища в 15. Расположено оно по течению реки Юловка. Ближайшие села к Архангельское Куракино на северо-западе, сельцо Уранка, в трех верстах, и на западе - село Трескино, того же уезда, на юге село Сосновка Кузнецкого уезда.

Село Куракино получило название свое от князей Куракиных; Архангельское же называется в отличие от другого Куракина Павловского, также и потому, что храм божий в нем построен в честь и память Архангела Михаила и прочих сил бесплотных».

Когда основано село Архангельское Куракино, говорится в публикации, - сказать с определенностью трудно, ибо письменных указаний на это никаких нет. Но предание указывает на существование здесь храма1 уже в начале семнадцатого столетия, и что первыми поселенцами были христиане. Можно с достоверностью предположить: эту местность они стали заселять только после умиротворения татар, то есть в конце шестнадцатого или в начале семнадцатого столетия (есть некоторые указания на то, что это совершилось именно при Иоанне Васильевиче Грозном).

Относительно самих: поселенцев, особенно деревни Уранки,

предание старожилов гласит: в давние времена с Урала сбежали три каторжника и скрылись в пещерах тутошних гор, покрытых густыми лесами; спустя некоторое время забытые властями, они поженились на местных девушках, обзавелись хозяйствами, дали потомство, а селение получило название «Уралка» (впоследствии его переименовали в «Уранку»).

Первопоселенцы села Архангельское тоже были беглыми русскими людьми, уходившими по разным причинам или от помещиков, или от обществ. Нет сомнения и в том, что местность, покрытая в прежние времена почти непроходимыми лесами, горами, буераками, болотами и наполненная множеством зверей, птиц и рыб представляла действительно немало удобств для укрывательства и привольной жизни.

Из таких-то беглых людей мало-по-малу и образовалось село, которое и

было со всею окрестностью, верст почти на тридцать в квадрате, подарено князьям Куракиным, великим вто время придворным чиновникам, ведущим первоначальное свое происхождение (впоследствии, после умиротворения татар, князь Куракин сам начал группировать в своих владениях скрывавшихся здесь беглых людей, за которых поручался перед правительством) от владетельных князей Астраханских.

В 1709 году в Архангельском уже существовал небольшой деревянный храм с колокольнею и оградою. Однако спустя некоторое время он был перенесен в село Павловское Куракино, а в 1799 году на его месте был сооружен каменный храм, который был освящен в честь Михаила Архангела. Храм был построен в юго-восточной части села на берегу реки Юловки, недалеко от того места, где она делит село на две половины. Так что с Павло-Куракиным у наших предков были прочные связи (дважды Архангельское входило в Павло-Куракинский сельский Совет), и не случайно архангельских жителей долгое время называли «куралями», то есть не видели больших различий между жителями этих двух соседних сел.

В селе Архангельское в восемнадцатом веке проживало 523 души мужского пола, 570 женского (православные), 100 мужчин и 115 женщин раскольников.

В селе Уранке храм был построен в 1894-м году, а проживало здесь 134 мужчины и 169 женщин православных и соответственно 212 и 222 - раскольников.

В памяти прихожан сала Архангельское-Куракино сохранились некоторые исторические события.

1819 год - народный бунт, возникший по смерти владельца - тайного советника князя Александра Борисовича Куракина. О нем крестьяне сохранили добрую память. Он, иногда приезжая в имение со своей свитою, будто бы обещал куракинских крестьян отпустить на волю и подарить им земли, на что и выдал-де впоследствии дарственное завещание. Но новый владелец - племянник князя - будто бы скрыл этот документ. Вот народ и взбунтовался по этому поводу...

Для усмирения сюда была послана воинская команда, прожившая тут около года.

1886 год был отмечен вторым бунтом, но меньших размеров.

1832, 1838, 1891 и 1892 годы здесь были неурожайными.

13 мая 1821 года памятно по небывалому пожару. Сгорело 96 дворов, а также амбары, бани, клети.

Эти же годы отмечены холерными эпидемиями.

Но шло время. Медленно, но цивилизация доходила и до этих мест. Для наглядности проследим ход событий по разделам.

Земледелие, Скотоводство.

Все прихожане-крестьяне были собственниками средних наделов земли. Но чтобы получить кормилицу, нашим предкам приходилось вырубать, выжигать леса, а уже потом разрабатывать освобождающиеся площади. Это очень тяжелый труд. Но селяне, так их будем называть, были трудолюбивы и настойчивы. Иначе они бы не выжили. Даже отвоеванные у лесов и болот земли нужно было постоянно разрабатывать. Орудия труда были самые примитивные, лопаты и мотыги в большинстве случаев изготавливались из дерева твердой породы, металлические же были редкостью, приобретать их было по карману далеко не каждому.

В зажиточных семьях использовались более производительные орудия труда - сохи, а позднее и плуга. В них запрягали лошадей2, взрыхляли почву, и лишь после этого приступали к севу зерновых. Производилась эта работа вручную.

Трудоемкий процесс снижал интерес крестьян к земле, и она имела для них побочное значение.

Много времени и сил уделялось животноводству.

Разводили коров, овец, свиней и другую живность. Мясо для сохранности либо коптили, либо солили в кадках, молоко, овощи хранили в погребах, с марта засыпая их снегом для холода.

При советской власти в селе стали создаваться товарищества, кооперативы для совместной обработки земли. Появились плуги, усовершенствованные сохи с железными наконечниками, жнейки, ручные молотилки и так далее.

В 1929 году в селе был создан колхоз - небольшая коммуна «Новый путь», в которую входило 29 хозяйств.

В колхозе было около 70 гектаров земли. Но уже в 1931 году в него вступило 80 % семей местных жителей3. В нем имелось 9 жнеек, 17 сеялок, приводимых в движение лошадьми, позже появилось 2 трактора.

В 1933 году колхоз объединился с павло-куракинским, но вскоре вновь выделился в самостоятельное хозяйство и стал носить имя Политотдела. Oh набирал силы, укреплялась его материальная база.

Но 22 июня 1941 года нам была навязана война с немецко-фашистскими оккупантами. Все, что годилось фронту, было мобилизовано, вплоть до лошадей. В тяжкие эти годы колхозники выращивали для бойцов хлеб, сдавали мясо, масло, заготавливали строительные материалы для шахт, блиндажей, землянок.

Но вот пришла долгожданная победа. Все вздохнули с облегчением. В колхоз стала поступать изношенная на фронтах техника.

На март 1957 года в отделении совхоза было 18 тракторов, 4 комбайна, 5 сеялок зерновых и 2 кукурузных. МТФ имело 511 голов крупного рогатого скота.

Ныне совхоз реорганизован, а по сути прекратил свое существование.

РЕМЕСЛА, ПРОМЫСЛЫ ,ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

Снова вернемся к истокам, к далеким предкам. Как уже говорилось, земледелие для них не было единственной статьей дохода: они занимались еще и охотой, рыбным промыслом. Главным же занятием здесь было кулевое производство - дело тоже трудоемкое, но более выгодное.

В мае все крестьяне разъезжались по лесам для съемки коры липы. Толстые деревья шли на съемку лубков, которые замачивали в водоемах на все лето. С молодых лип снимали кору, разрезали на полосы и плели из этого материала

лапти, корзины, лукошки, рогожи,4 и прочую утварь. В августе снова шли в леса, вынимали лубки из воды, отделяли мягкие ткани от коры, вешали на вешала для просушки. Лубки же (корье) затем использовали для кровли домов, хозяйственных построек.

Такое ремесло и такая технология сохранились до 50 - 60 годов.

В годы войны ученики, ходили в лаптях в школу, изнашивали в год по 2 - 3 пары.

В 30-е годы кустари-одиночки объединились в артель имени Тельмана. Контора ее была построена рядом с церковью. Было в ней около ста работников. Была у артели - внизу под горой, в районе кладбища - своя пилорама.

С установкой пилорам с круглой пилой при школе и на ферме процесс замены соломенных крыш на тесовые пошел быстрее.

Осовремениванию села способствовало и открытие в Скатовом

долу (улица Лесная) цеха по изготовлению черепицы. Здесь же был

и кирпичный цех.

Выручала селян и мельница, сооруженная на границе с деревней Борисовкой на Юловке.

По мере необходимости к механизму (двигателю) мельницы присоединяли чесальное оборудование, производящее первичную обработку давальческой овечьей шерсти.

Кроме всего прочего, женщинам надо было одевать и обшивать семью. Приходилось сеять лен и коноплю, потом из них получать кудель. Из нее, а также из шерсти женщины на пряслах и прялках пряли, а затем на ткацких станках ткали полотно. Из льняной ткани шили постельное белье, из конопляной- онучи и портянки. Они вместе с лаптями служили постоянной обувкой зимой и летом.

Из пряжи вязались носки, варежки, головные уборы. Эти занятия также не из легких, работать приходилось по 16 - 18 часов в сутки.

Географическое положение на карте.

Географическое положение- положение какого-либо населенного пункта на карте.

Село Архангельское расположено в 20 км. К востоку от горда Городища и в 78 км. От города Пензы на автомагистрали Москва-Самара, в 5 км. От железнодорожной станции Чаадаевка на реке Юловке, притоке Суры.

Климат.

Климат – многолетний режим погоды, характерный для данной местности.

Село Архангельское расположено в уме ренном климатическом поясе. Климат села находится под сильным влиянием Атлантики. Через территорию села осуществляется перенос воздуха в основном с запада на восток. Реже прорываются воздушные массы из Арктики или тропиков. Согласно наблюдениям специалистов метеослужбы, погода отличается неустойчивостью, морозы бывают во все месяцы года, кроме июля и августа. Самые низкие температуры отмеченные на равнинах,- минус 43 – 45 градусов Цельсия; самые высокие – плюс 38 – 39 градусов цельсия.

Однако зимы в основном слабоветренные. В зимний период преобладают пасмурные дни. В январе – феврале метели бывают в среднем 7 – 9 дней, в другие зимние месяцы они редки.

Лето умеренно жаркое. Относительная влажность воздуха сравнительно небольшая (в мае, июне и июле она составляет приблизительно 42%.). Очень жаркая и влажная погода бывает нечасто. Лето сравнительное продолжительное – свыше 3,5 месяца (с конца мая до начала сентября).

Среднее годовое количество осадков колеблется от 550 до 650 мм.

Рельеф.

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности.

Рельеф нашего села равнинный, слегка всхолмленный с перепадами высот от 100 до 300 м. Рельеф не оказывает отрицательного воздействия на здоровье людей, а лишь усиливает привлекательность ландшафтов. Рельеф больше влияет на хозяйственную жизнь человека через различияв теплообеспеченности, количестве выпадающих осадков, разнообразие почвенного покрова.

Для рельефа села характерно большое количество оврагов и балок. Овраги образуются в процессе периодического возникновения временных водотоков (талых, дождевых вод) и разрастаются при неправильной обработке земли. Зачастую овраги перерезают грунтовые воды, что приводит к оскудению вод. Большое количество ила, песка выносится по оврагам и балкам в реки, озера, пруды, засоряя их и приводя к обмелению.

Флора.

Флора – растительный мир.

Моё село расположено в лесной зоне, в которой произрастают десятки типов лесов, наиболее развиты широколиственные леса5.

Большую часть занимают сосновые леса6. Кроме того, распространены берёзки, липняки и другие типы леса.

В крупных лесных массивах лес более сложен.Так, среди дубрав различают чистые дубняки, дубравы с примесью липы, с примесью берёзы и смешанные дубравы. Лиственный лес, многоярусный: самые высокие – 2 – 3 яруса – древесные, под ними ярус подлеска из кустарников (бересклет бородавчатый, жимолость) и травянистый ярус, состоящий из осок, ландыша7, мятлика, звездчатки, медуницы, фиалки удивительной, папоротников и других трав.

На смытых и светло – серых почвах широко развиты осиновые леса.

Травянистый покров можно встретить по склонам оврагов, балок, речных долин.

На более сухих склонах встречаются ковыли в смеси с разнотравьем и дернистыми злаками.

На холодных склонах преобладают разнотравно – злаковые группировки, где обилен костер береговой и разнотравье, а также полевица обыкновенная, мятлик узколистный. Встречаются терн, шиповник.

Луговая растительность распространена в долинах рек, оврагов. Луга состоят из многолетних трав. Наиболее ценными в кормовом отношении являются: овсяница, костер, клевер, горошек мышиный.

Пойменные луговые участки сейчас сильно сокращены, распаханы. Оставшиеся луга из – за отсутствия за ними ухода засорены чертополохом, подорожником, щавелем, хвощом, плауном, кустарниками.

В селе немало растений, дающих дубильные вещества (ива, дуб), эфиромасленичных (ландыш майский, тысячелистник, мята, валериана), лекарственных (белена, зверобой). Зелёная естественная растительность, особенно лес, очищает воздух от пыли, от различных вредных примесей, попадающих в атмосферу с отходами промышленного производства, обогащает воздух кислородом.

Фауна.

Фауна – животный мир.

В лиственных лесах живёт крупнейшее копытное животное – лось. В наши леса из других областей пришёл кабан. Распространены, хотя и в небольшом количестве, пушные звери: лисица, темный хорь, белка. Рыжая лисица устраивает норы в лесах, на склонах оврагов, сухих болотах.

Тёмный хорь жилище устраивает под пнями, в кучах хвороста или пользуется брошенными норами других зверей. Он имеет почти черный блетящий мех.

Лесные грызуны представлены обыкновенной белкой, зайцем – беляком, мышами. Обычны в наших лесах крот, еж – насекомоядные животные. В лесах живут филин, сова серая (неясыть). Так же у нас живёт волк8. Есть домашние животные: коровы, лошади, козы, собаки, кошки. В апреле – мае прилетят множество птиц: соловей, зяблик, грач, кукушка, коршун.

В сосновых лесах области обитают белка, полёвка рыжая, заяц – беляк. Птицы в хвойных лесах малочисленны: синица, зяблик, чиж, пёстрый дятел, коршун.

В лесах встречается единственная ядовитая змея – гадюка обыкновенная. Длина ее до 80 см. Ещё встречается уж обыкновенный. Чаще всего он встречается вблизи рек. У него на голове желто – оранжевое пятно.Уж – неядовитая змея.

Многочисленны в лесах насекомые . Особенно полезны муравьи – они уничтожают вредителей леса – гусениц.

В реке встречается голавль, плотва, ёрш, пескарь9.

В реке живут озерная и прудовая лягушки.

В садах устраивают свои гнезда большая синица, мухоловки, соловей. Здесь же нередко встречается ёж.

В населённых пунктах обитают скворцы, воробьи, ласточки, чёрные стрижи, грачи, серые вороны, галки, сизые голуби. В домах человека или около него живёт серая крыса, мыши.

Почвы.

Почва – верхний плодородный слой Земли, на котором растут растения.

В селе более развиты серые лесные почвы10, под степными участками развиты чернозёмы11.

В чернозёмах села водно – растворимые соединения частично вымыты (выщелочены) водой, поэтому они называются выщелоченными. У чернозёмов преобладают суглинистые и глинистые черноземы.Чернозёмы характеризуются высоким плодородием. Для сохранения и увеличения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений.Чернозёмы имеют следующее строение (сверху вниз): гумусовый слой, переходный слой, почвообразующая порода.

Лесных почв у нас несколько типов.

Серые лесные почвы.Среди них встречается: светло – серые, серые, темно – серые лесные почвы. Они содержат 4-5 почвенных слоёв.

Почвы речных долин. На террасе нашей реки встречаются лугово – чернозёмные почвы почти не отличающиеся от чернозёмов.

Среди чернозёмов и лесных почв села на крутых склонах распространены смытые (эродированные) почвы. В зависимости от степени смытости их плодородие снижается на 20 – 50 % и более.

Воды.

Воды – моря, реки, озёра, каналы, проливы, относящиеся к данному государству, региону, территории.

В нашем селе протекает красивая река с благозвучным названием Юловка12. Она впадает в реку Сура, которая тянется по всей Пензенской области. В старые времена наша речка разливалась в весеннее половодье и затопляла прибрежные берега, а сейчас она лишь поднимается на несколько метров, не выходя из берегов. Она утопает в зелени плакучих ив и черёмухи.Питается речка талыми снеговыми, дождевыми и грунтовыми водами. Преобладает снеговое питание. В конце ноября – начале декабря на реке образуется ледяной покров, который держится до первой декады марта. Лёд на реке тает на месте. Русло Юловки извилистое, течение медленное. Вода реки используется в сельском хозяйстве, для бытовых нужд.

Наша река вдохновляет местных поэтов на творчество.

Юловка.

Всюду славятся реки России:

Волга, Лена, Амур, Енисей.

Их всегда воспевают веками,

Но молчат о Юловке моей

По лугам она змейкою вьётся,

Для Суры свои воды несёт,

С ручейками задорно смеётся,

Волге - Матушке силу даёт.

А плакучие ивы с дождями

Умывают ее берега,

И зимой под снегами и льдами

Не боится мороза - врага

В дни весенние силой играет

Льды на части играючи рвёт,

Бурно полно луга заливает.

И весенние песни поёт.

От неё ветер радостно веет.-

И люблю я Юловку не зря:

Без неё наша жизнь потускнеет,

Без неё будут сохнуть моря.

Прозоров П.К.

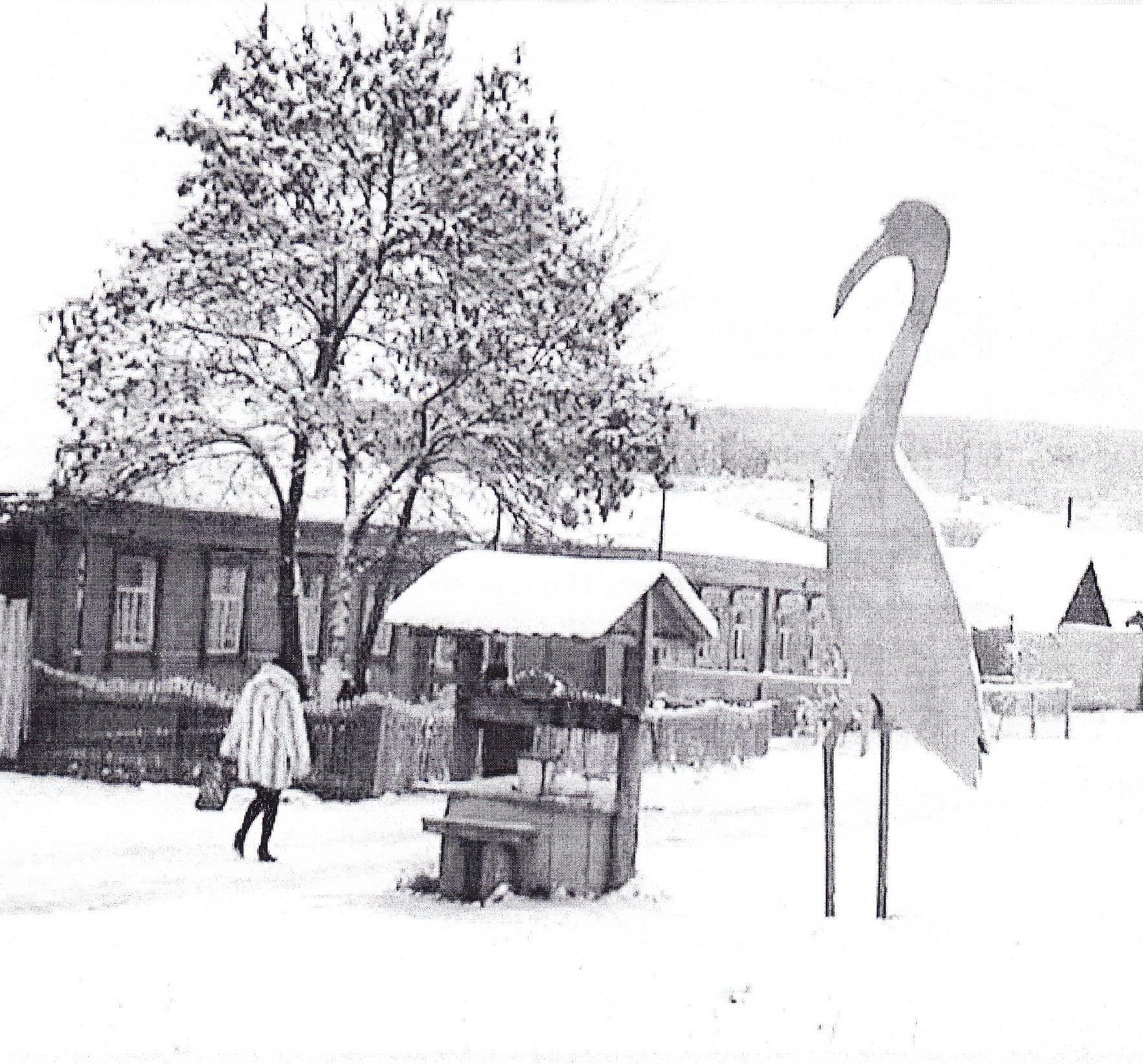

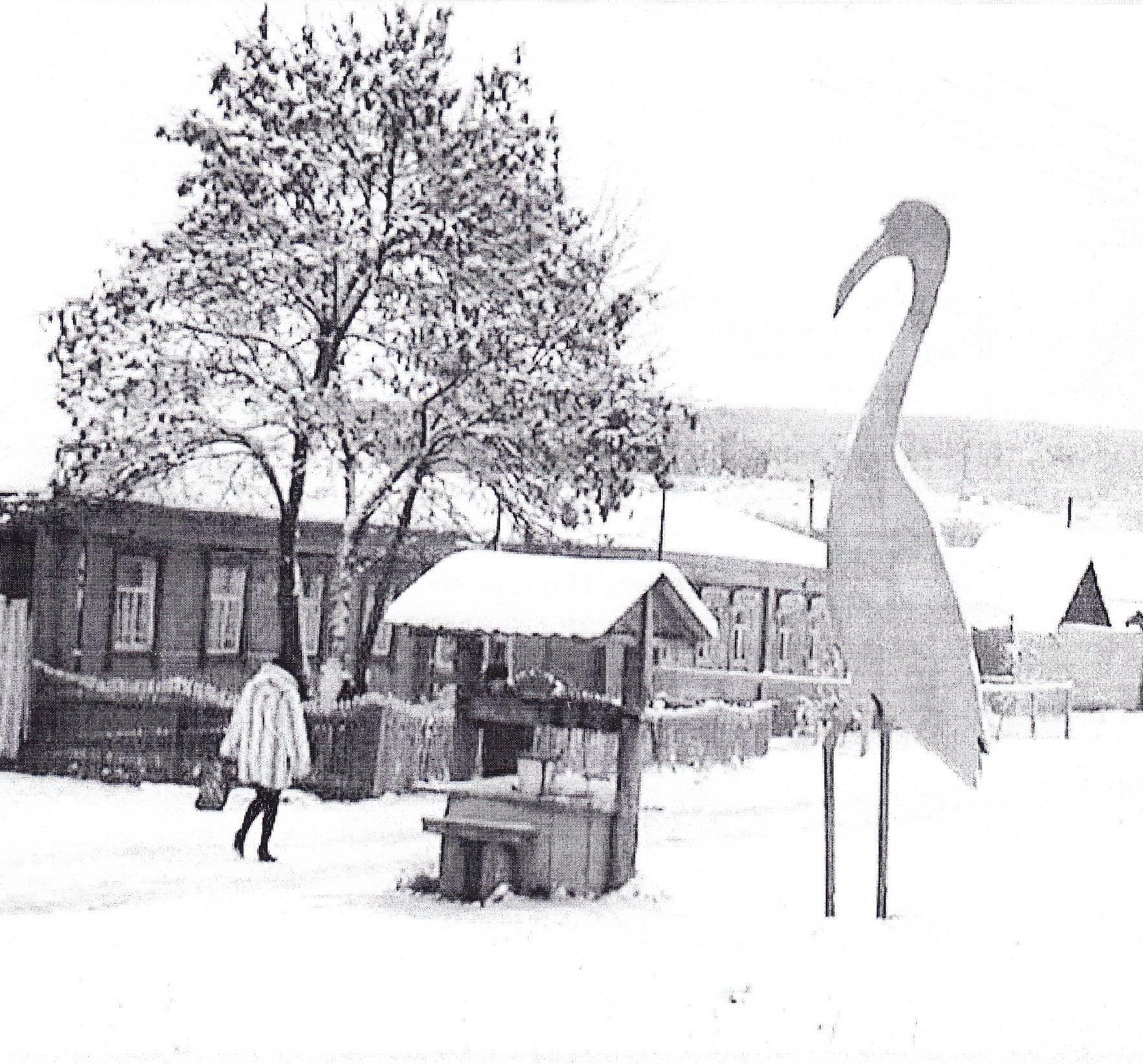

В истории каждого села есть своя изюминка, а в истории моего села этой изюминкой является Журавль, которого местные жители называют Журкой. Раньше это был обыкновенный шест около колодца, которым местные жители доставали воду. Затем местный умелец вместо шеста смастерил деревянную птицу, а несколько лет назад, придя в негодность, был заменён на железный. Сейчас это главная достопримечательность села, его визитная карточка. Многие, проезжая мимо, останавливаются, чтобы посмотреть на эту чудо – птицу, сфотографировать её на память или сфотографироваться рядом с ней. А известная поэтесса Р.А.Сухова – Богорцева написала о нём такие строки:

Расскажу я вам , друзья:

Облетел я все края,

Но вернулся я опять,

Где родила меня мать.

Это место всех илей,

И прекрасней

И добрей!

А Валерий Сухов, наш земляк и поэт посвятил ему целое стихотворение.

Колодезный журавль13.

Над колодцем журавль встрепенётся.

Вновь призывный услышал он крик.

Журавлиное сердце забьётся,

И пронзительный вырвет скрип.

Стая, тая, откликнется хором.

Станет больно душе и светло –

Так с тоски по небесным просторам

Деревянное сводит крыло.

Валерий Сухов.

География Пензенской области. Составители: И.И.Курицын, Н.А.Марденский. Пенза 1991 год.

Флора Пензенской области.

Составитель: А.А.Солянов. Пенза 2001 год.

Пензенская лесостепь.

Составители: А.А.Чистякова, Л.А.Новикова, П.И.Заплатин, Г.Р.Дюкова, Б.П.Заплатин, В.Ю.Ильин, Т.Г.Стойко, В.Н.Юпатова, И.И.Курицын, Е.Л.Лебедев, Н.В.Анисимова, А.И.Климова, В.Н.Хрянин, Н.А.Кагина. Пенза 1991 год.

Географический атлас Пензенской области. Составители: И.И.Курицын, Л.М.Грачёва, Н.Ю.Староверова. Пенза 1998 год.

Приложение № 1 Приложение № 2

Приложение № 3 Приложение № 4

Приложение № 5 Приложение № 6

Приложение № 7 Приложение № 8

П риложение № 9 Приложение № 10

риложение № 9 Приложение № 10

П риложение №11

риложение №11

Приложение № 12

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 13

1 См. приложение первое.

2 См. приложение второе

3 См. приложение третье

4 См. приложение четвертое

5 См. приложение пятое

6 См. приложение шестое

7 См. приложение седьмое

8 См. приложение восьмое

9 См. приложение девять

10 См. приложение десять

11 См. приложение одинадцатое

12 См.приложение двенадцатое

13 См. приложение тринадцатое

риложение № 9 Приложение № 10

риложение № 9 Приложение № 10

риложение №11

риложение №11  Приложение № 12

Приложение № 12 Приложение № 13

Приложение № 13