Доклад

Ученицы 9 класса МОУ Береговская ООШ Путятинского района

ЧЕРЕПНЕВОЙ ДАРЬИ АНДРЕЕВНЫ

БЕРЕГОВОЕ

2018

1.ВСТУПЛЕНИЕ

Меня всегда интересовало прошлое родного края, его просторы, луга, поля… История Рязанского края была полна драматических событий. Много великих людей было родом отсюда. На территории Рязанщины были в прошлом и великие битвы: на Воже в 1378г. с ордынским войском, да и первое поражение ордынским полчищам было нанесено в 1365г. в наших землях (предположительно около Путятино).

Но мне всегда было интересно: а как жили в древности на территории нашего края? Какой у них был образ жизни, какие обычаи? Учитель нашей школы научный руководитель моей работы Морозов В.И. порекомендовал мне источники в Интернете, печатные издания ,из которых я узнала много интересного и неожиданного о прошлом моей малой Родины.

2.ДРЕВНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО КРАЯ.

По данным историков, только в 14-15 вв. земли к юго-востоку от Оки и Прони (то есть и территория нашего Путятинского района) стали массово заселяться славянскими поселенцами. А до этого здесь жили мордовские племена, родственные современной мордве. Их соплеменниками была мещера, жившая к северу от Оки, в болотах Мещерской низменности. Мещера очень долго сохраняла свое своеобразие. Еще в 14 веке у них упоминается свой князь Александр Укович. Еще в конце 19 века остатки мещеры( в современных Клепиковском и Спасском районах) тайно поклонялись на болотах высоким большим березам, хотя и были давно крещены. Местные жители их звали гусляками и репутация у них была не очень хорошая. В частности, они не брезговали красть у односельчан коней.

МОРДВА НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ КОРНЕЙ.

В отличие от мещеры, племя мурома, жившее севернее по Оке ,уже в 12 веке почти полностью обрусело. Причем, это была добровольная русификация, без всякого насильственного завоевания.

3.ДРЕВНЯЯ МОРДВА НА ТЕРРИТОРИИ ПУТЯТИНСКОГО РАЙОНА.

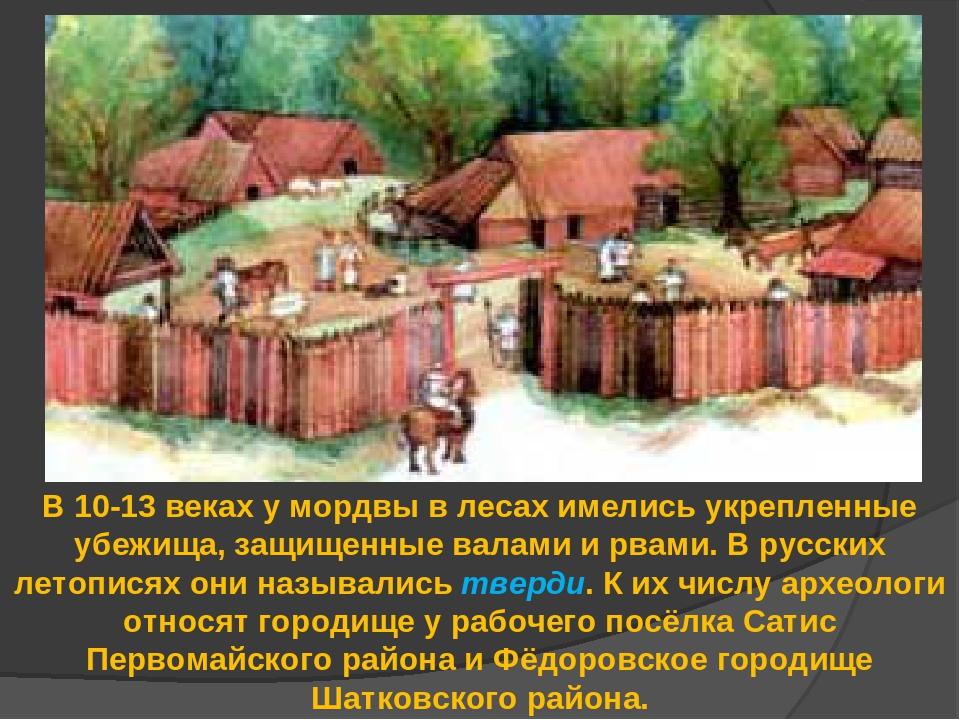

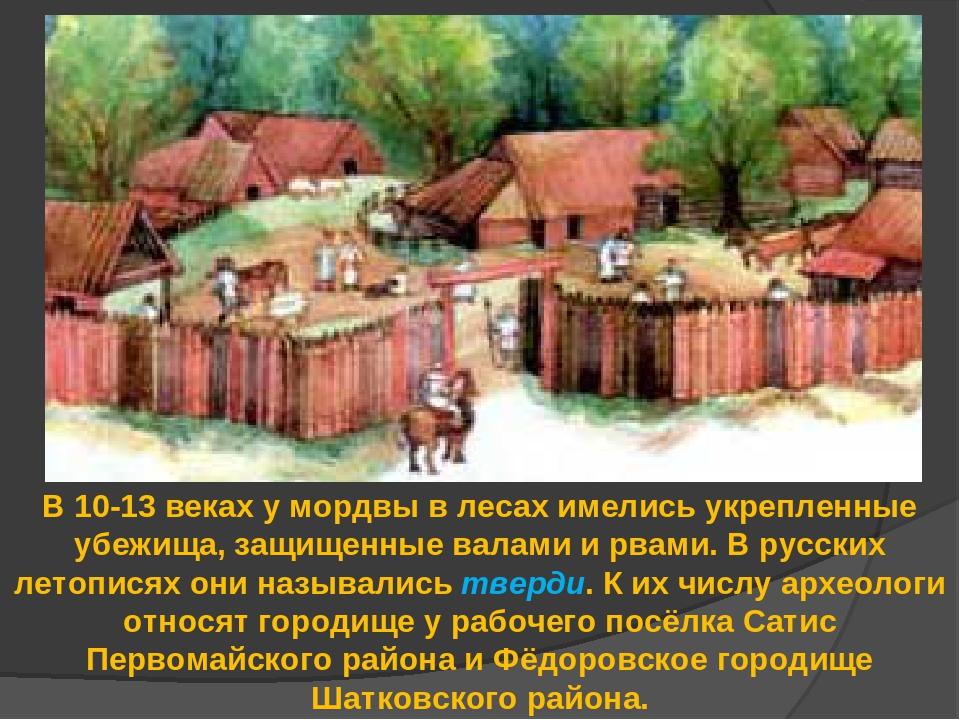

Ученые обозначают древнее финно-угорское население Рязанского края как племена городецкой культуры . Поселения этих племен были и на территории нашего района. Принадлежали они к предкам мордовского народа. Жили они по берегам Нетроши (к югу от современной Екатериновки), Тырницы (к северо-западу от Строевского), на берегах Шиши ( на территории современного села Глебово). Поселения были небольшими, большей частью неукрепленными. Но в минуты опасности жители укрывались в укрепленных валами и рвами убежищах – «твердях».

Жили они не в землянках, а в деревянных домах, рубленных из брёвен – избах. Избы топились по «черному». То есть дым во время топки печи выходил в помещение, так как труб не было. И что бы не задохнуться дымом, открывали настежь двери или окна.

В комплекс хозяйственных помещений входили помещения для скота, хранения инвентаря и домашнего имущества, постройки для обмолота и сушки хлеба. Бани обычно ставились на берегу водоёма. А на улице, напротив окон, устраивали подвалы полуземляночного типа. В них хранили на случай пожара ценное имущество: зерно, одежду и т.п.

На основе средневековых сведений о жизни мордвы, обитавшей восточнее, мы можем установить, конечно, примерно, как жила мордва в наших местах сотни лет тому назад.

4.ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЗАНЯТИЯ.

Ученых поразило большое количество оружия в захоронениях древней рязанской мордвы. Там были обнаружены мечи, наконечники копий и дротиков, железные стрелы. Сверхоружием тех времен были так называемые топоры-кельты. На полном скаку всадники разрубали головы противников, а если было необходимо, добивали противоположной стороной.

БРОНЗОВЫЕ ТОПОРЫ-КЕЛЬТЫ

Для тех времен это было очень грозное оружие. Племена древней рязанской мордвы были очень воинственными и могли бы дать отпор и сильному противнику.

Женщины были настоящими модницами. Они очень любили украшения, которые «шумели» при ходьбе. Они их подвешивали на ожерелья на грудь, на пояс и на голову. На голове было покрывало, на которое надевали венчик, застегнутый круглыми пряжками. Девушки же заплетали волосы в длинные косы с накосниками и бронзовыми колокольцами.

ШУМЯЩИЕ УКРАШЕНИЯ ДРЕВНЕЙ МОРДВЫ

Обувь была из мягкой кожи, расшитая бронзовыми завитушками.

На основе средневековых сведений о жизни мордвы, обитавшей восточнее, мы можем установить, конечно, примерно, как жила мордва в наших местах сотни лет тому назад.

Основным занятием мордвы издревле было земледелие. В первой половине I тысячелетия нашей эры землю в основном обрабатывали мотыгами, а с середины I тысячелетия земледелие становится пашенным. На рубеже I и II тысячелетия применялась подсечно-огневая система земледелия. Она состояла в том, что вырубался участок леса под пашню, корни и ветви деревьев сжигались для удобрения земли. Участок обрабатывался до тех пор, пока не переставал давать урожай. После этого его забрасывали и расчищали в лесу новый участок. Использовалось и переложное земледелие, то есть когда участок земли засевали через год, давая земле отдохнуть. Мордва применяла и парово-зерновой метод земледелия: участок земли засевался через год попеременно то весной, то осенью, чтобы восстановить её плодородие.

Основными возделываемыми культурами являлись рожь, овёс, ячмень, горох, просо, полба. Из технических культур выращивали коноплю и лён.

Сев производился вручную. Наиболее распространёнными пахотными орудиями являлись соха и тяжёлый плуг - сабан. Для рыхления почвы использовались бороны. Уборка урожая проводилась в основном серпами, а также граблями (перенятыми у русских), вилами.

Кроме полеводства мордва издавна занималась огородничеством. Выращивали лук, чеснок, морковь, свёклу, капусту, огурцы, хмель. Садоводство у мордвы было развито слабее, чем огородничество, в основном в пищу употреблялись дикорастущие ягоды и фрукты.

Хотя они и занимались земледелием, но у них и было очень развито скотоводство. Важное место в хозяйстве мордвы занимало животноводство и птицеводство. Основным животным была лошадь, которая в основном использовалась как тягловая сила - для пахоты, боронования, перевозки грузов и людей. Коров, овец, свиней, разводили главным образом для собственных нужд: получения мяса, молока, шерсти, шкур.

Птиц: кур, гусей, уток - также держали для своих потребностей. Лишь яйца обменивались на соль, спички, мыло, украшения, материю у разъездных торговцев.

Древнейшим занятием мордвы было пчеловодство. В древности мордва широко занималась бортничеством, то есть сбором мёда и воска у диких пчёл. Продукты пчеловодства были важнейшими продуктами обмена и торговли. В XVI веке у мордвы по Суре, Мокше появляются колодные улья, которые выдалбливались из обрубка дерева высотой около 1,5-2 метра. В средней части делался леток для пчёл, а сверху колода прикрывалась досками в виде двускатной крыши.

Древними занятиями мордвы являлись также охота и рыболовство. Охотились на мясных и пушных зверей и птиц. Вплоть до XVII века для охоты на пушных зверей использовали лук и стрелы. Кроме того пользовались ловушками, капканами, ловчими ямами, на медведя охотились с помощью рогатины. Есть свидетельства о существовании у мордвы и соколиной охоты. Рыболовством в основном занимались жители приречных селений. Ловили рыбу крючками, острогами, использовали различные снасти в виде корзин. Были распространены у мордвы и различные ремёсла и промыслы. В основном они были связаны с обработкой дерева, шерсти, растительного волокна. Из дерева изготовляли различные орудия труда, предметы домашнего обихода, утварь. Широко был распространён среди мордвы ткацкий промысел - выделывание холста и сукон из шерсти, конопли и льна. Значительное развитие получила также выделка овчин, валяние сукон, обуви.

5.СИСТЕМА ПИТАНИЯ.

Основу питания мордвы, как и других земледельческих народов, составляли продукты земледелия. Хлеб выпекался преимущественно из ржаной и пшеничной, реже - ячменной и овсяной муки. Пекли его из кислого теста на закваске. Тесто раскладывали в формы или просто клали на капустные или другие листья.

По праздникам готовили лепёшки из сдобного теста, замешанного на сметане, масле, яйцах. Кроме этого пекли пироги с разнообразной начинкой : овощной, мясной, ягодной, из каш, и т.п.

Повседневным и обрядовым блюдом были разнообразные каши. Их варили на молоке, воде. Из ржаной муки готовили кулагу: муку разводили водой и ставили в печь томиться, для улучшения вкуса в неё добавляли ягоды.

Так как мордва активно занималась животноводством, то его продукты тоже имели большое значение в их питании. Коровье, козье молоко , простокваша, творог из него постоянно были у них на столе.

Мёд употребляли в основном при приготовлении обрядовых и праздничных блюд. Его использовали и как лекарственное средство. Из продуктов пчеловодства готовили различные напитки: медовую брагу, хмельное пиво - пуре.

6.ДРЕВНИЕ БОГИ.

Богов у мордвы было очень много, около сотни. Не было, наверное, ни одного объекта природы или жизни, который бы не имел представительства в божественном обличии. Огромное значение у мордвы имели языческие богини. Назовем некоторых из них.

Вирява – богиня леса,

Модава – богиня земли,

Ведява – богиня воды( она могла помочь человеку, а могла и утянуть на дно).

Вармава была богиней ветра, к ней обращались во время посевных работ.

Кудава являлась богиней дома и по облику походила на русского домового.

У каждой богини были мужья, но их роль была намного менее важной. Главный бог, тем не менее, у них был в мужском облике и звали его Шкай, что значит создатель. Мордва считала, что вначале весь мир покрывал океан, но главный бог в облике утки нырнул в него и достал сушу. Человек, по их мнению, был сотворен или из глины или дерева.

7.ПОЛИТИКА РУССКИХ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ.

Тысячи лет огромная территория севера Восточно-Европейской равнины от Балтийского моря до Урала была заселена родственными друг другу финно-угорскими племенами. Потомками этих племен являются такие народы как эстонцы и венгры, мордва и финны, карелы и ханты, коми и удмурты. У большей части этих народов не было ни городов, ни летописей, ни каких-либо величественных сооружений. Ведь эти племена были на низком уровне развития. У них не было ни письменности, ни государств.

Русские, приходя в новые земли учили местных жителей своей более передовой культуре. И вместе с приемами ведения хозяйства аборигены перенимали и язык русичей и через одно-два поколения становились русскими. Русские никогда не проводили политику массового уничтожения, порабощения местных жителей как это делали европейские колонизаторы в Америке или Африке. В основном только мирными методами поселенцы привлекали местных жителей на свою сторону. И эта политика приводила к тому, что местные жители массами обрусевали. Это происходило и в наших местах.

8.МЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

От коренных жителей остались лишь странные непривычные названия, значение которых можно объяснить только языками финно-угорских народов, а на славянских языках их название понять невозможно. Так, название красавицы реки Оки учёные выводят из финского joki, что значит просто «река». Да и названия других объектов на территории нашего края тоже объясняется финно-угорскими языками. Так, около с.Романовы Дарки протекает ручей Контель. Что его название означает – непонятно. Но, Морозов В.И. показал мне карельский эпос Калевала, в котором есть такой эпизод. Играл мудрец Ильмаринен на арфе на берегу ручья, но задумался и уронил ее в воду. И зажурчал, запел ручей словно арфа. Арфа же на карельском – кантеле. То есть, как я думаю, певучий ручей с быстрой водой получил такое название от музыкального инструмента.

ИЛЬМАРИНЕН

И названия других объектов на территории района тоже можно объяснить исходя из финно-угорских языков. Названия таких речек как Ворша, Шиша оканчиваются на –ша, что означает «вода». Инкаш ( около Карабухино и Романовых Дарков ) в средние века называлась Инокша, т.е. тоже оканчивалась на –ша. Но и современная версия тоже легко переводится с одного из древнемордовских языков как «большая поляна».

Около нашего села неспешно несет свои воды река Пара. Приезжие часто не знают, как произнести ее название, коверкают по всякому. В самом деле, это название непривычно для русского уха. Её название одни исследователи переводят как «добрая», другие же как «река с заро сшими берегами». И оба варианта мордовского происхождения.

РЕКА ПАРА

Недалеко от нашего села уже в Шиловском районе есть Ибредский крахмало-паточный комбинат. Находится он в поселке Ибредь, получившем свое название от речки Ибредь, что переводят уже с марийского языка как «крутой склон» или как «отрадное, благодатное место».

На юге Путятинского района на берегах р.Унгор есть одноименное село, названное по реке. Название его объясняют по разному. В топонимическом словаре Рязанской области указывается, что оно имеет татарское происхождение и означает «яма, овраг, провал» от татарского слова унгур (ункур). Но в «Топонимах Рязанской области» Никольского утверждается , что это название финно-угорского происхождения, правда, с тем же значением. Окончание –ур(ор) типично финно-угорское, мордовское и означает «какое-то место». В данном случае можно перевести название реки и села как «место с оврагами». Может быть, в древние времена там было много оврагов.

9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Чем больше человек узнает о жизни в прошлом, тем более развитым, просвещенным он становится. Человек, не знающий своих корней, истории своей страны, подобен перекати-полю которого гонит ветер по пустыне и подвластен он любой силе. Я узнала много интересного о истории своего края и могу объяснить любопытным значение многих названий своих мест.

ПЛАН

1.ВСТУПЛЕНИЕ

2.ДРЕВНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО КРАЯ

3.ДРЕВНЯЯ МОРДВА НА ТЕРРИТОРИИ ПУТЯТИНСКОГО РАЙОНА

4.ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЗАНЯТИЯ

5.СИСТЕМА ПИТАНИЯ

6.ДРЕВНИЕ БОГИ

7.ПОЛИТИКА РУССКИХ В ОТНОШЕНИИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

8.МЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ:ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5