СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лекции по Анатомии сх животных. Сердечно - сосудистая система

Лекции по Анатомии сх животных. Сердечно - сосудистая система. Лимфа.

Просмотр содержимого документа

«Лекции по Анатомии сх животных. Сердечно - сосудистая система»

Лекция 8

Тема: сердечно-сосудистая система (CCC)

Характеристика CCC

Сердце

Кровеносные сосуды:

3.1. строение

3.2. виды

3.3. ход и ветвление

Фило- и онтогенез ССС

Вопрос 1

cердечно-сосудистая система (ССС) (systema cardiovasculare) - транспортная сеть, связывающая все органы и ткани в организме

функции ССС:

транспортная – циркуляция крови и лимфы в органах и тканях:

трофическая – доставка питательных веществ

дыхательная – транспорт О₂ и СО₂

экскреторная – транспорт конечных продуктов ОВ к органам выделения

регуляторная – управляет работой органов доставкой БАВ, гормонов, изменением кровоснабжения

интегративная – объединяет системы органов в единый организм

участие в имунных, воспалительных и др. общепатологических процессах

терморегуляция (кровью тепло равномерно распределяется по организму, излишки уходят через кожу и выдыхаемый воздух)

состав ССС:

сердце – насос для крови

сосуды – трубки для циркуляции крови и лимфы:

кровеносные

лимфатические

кровеносные сосуды + сердце = замкнутая кровеносная система (systema sanguiferum):

артериальная система

венозная система

лимфатические сосуды + лимфатические узлы = незамкнутая лимфатическая система (systema lymphaticum)

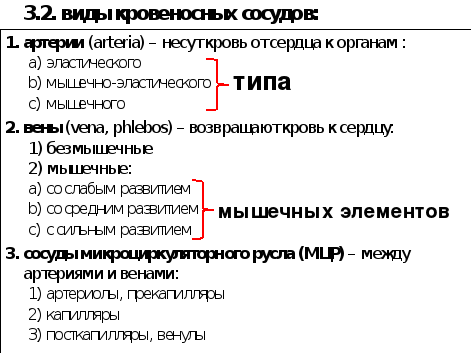

виды кровеносных сосудов:

артерии (arteria) – несут кровь от сердца к органам и тканям

вены (vena, phlebos) – возвращают кровь к сердцу

сосуды микроциркуляторного русла – между артериями и венами

Вопрос 2

Сердце – cor (cardia- греч.) полый мышечный орган, конусовидной формы, лежащий в грудной полости

функции:

насосная – перекачивает кровь, поддерживая артериальное давление (АД)

эндокринная – вырабатывает натрийуретический фактор /НУФ/ - снижает АД; гликопротеид - снижает вязкость крови

информативная – кодирует информацию о параметрах АД, скорости кровотока и передает её в ткани, изменяя ОВ

анатомические части сердца:

основание - краниодорсально

верхушка - каудовентрально

поверхности:

ушковая - левая

предсердная - правая

края:

правый желудочковый

левый желудочковый

желоба:

венечный /коронарный/– граница между предсердиями и желудочками

правый продольный (субсинуозный)

левый продольный (паракональный)

продольные желоба разграничивают желудочки между собой

верхушка сердца принадлежит левому желудочку

4 камеры сердца:

предсердия (atrium) - разделены межпредсердной перегородкой:

правое – впадают кран. и кауд. полые вв. /синус полых вен/ и сердечные вв. /венечный синус/

левое – впадают лёгочные вв.

ушки – треугольные выпячивания, на их внутренней поверхности – гребешковые мм.

желудочки (ventriculus) – отделены от предсердий предсердно-желудочковой, а между собой – межжелудочковой (выгнута вправо) перегородками

правый – выходит ствол лёгочных аа.

левый – выходит аорта

правая половина сердца – венозная

левая половина - артериальная

атриовентрикулярные /створчатые/ клапаны сердца:

между предсердиями и желудочками (в предсердно-желудочковых отверстиях)

обеспечивают ток крови в одном направлении – из предсердий в желудочки

части створчатого клапана:

створки - закрывают атриовентрикулярное отверстие

сухожильные струны – удерживают створки от продавливания в предсердие высоким АД при сокращении желудочка

сосочковые мышцы (их число = числу створок) – натягивают струны

2 атриовентрикулярных /створчатых/ клапана:

двухстворчатый (левый атриовентрикулярный, митральный) – в левом предсердно-желудочковом отверстии

створки:

краниальная – перегородковая

каудальная – пристеночная

трехстворчатый (правый атриовентрикулярный) – в правом предсердно-желудочковом отверстии

створки:

краниальная – перегородковая

передняя боковая – угловая

задняя боковая - пристеночная

полулунные клапаны сердца:

обеспечивают ток крови в одном направлении – из желудочков в артериальные сосуды

аортальный – во входном отверстии аорты - имеет 3 полулунные заслонки:

правая каудальная

левая каудальная

краниальная /перегородковая/

лёгочного ствола – во входном отверстии ствола лёгочных аа. - имеет 3 полулунные заслонки:

правая

левая

промежуточная

между заслонками и стенкой сосуда – карманы (синусы)

заслонки закрываются при наполнении карманов кровью, стекающей в желудочки при их расслаблении (диастоле)

фиброзный скелет сердца:

обеспечивает постоянный диаметр отверстий, противостоя высокому АД, и плотное закрытие створок клапанов

место прикрепления створок клапанов и миокарда (мышечной оболочки)

фиброзные кольца:

правое – крепится трехстворчатый клапан

левое – крепится двухстворчатый клапан

правое и левое кольца соединены в общую пластинку

устья аорты – крепится аортальный полулунный клапан

может содержать 2-3 сердечных хряща, а у крс – косточки (правая 5-6см, левая -3см)

устья лёгочного ствола – крепится полулунный клапан лёгочного ствола

фиброзные треугольники:

правый и левый – соединяют левое фиброзное кольцо с устьем аорты

круги кровообращения:

большой /системный/ - несет кровь по организму

начало – из левого желудочка аортой

окончание – в правом предсердии краниальной и каудальной полыми вв.

малый /лёгочный/ - для насыщения крови О₂ в лёгких

начало – из правого желудочка стволом лёгочных аа.

окончание – в левом предсердии легочными вв.

сердечный – кровоснабжение сердечной мышцы (10 - 20% крови, извлекается в 2 раза больше О₂)

начало - из аорты венечными /коронарными/ аа. - кровь поступает при диастоле сердца (при систоле отверстия аа. закрываются аортальным клапаном)

окончание – в правом предсердии (венечном синусе) большими, средними и малыми сердечными вв.

кровь в организме разделена:

циркулирующая в сосудистом русле - 54%

депонированная:

в печени - 20%

в селезенке - 16%

в коже - 10%

при необходимости кровь из депо включается в общий кровоток и заполняет усиленно работающие органы (при сильной физической нагрузке, кровопотере)

строение сердца:

эндокард – внутренняя оболочка – 4 слоя:

эндотелий - однослойный плоский эпителий на базальной мембране

субэндотелиальный – РСТ

мышечно-эластический – гладкие миоциты и эластические волокна

наружный соединительнотканный – РСТ, соединяет эндокард с миокардом, имеет кровеносные сосуды

складки эндокарда – клапаны сердца – пластинки ПСТ покрытые эндотелием

в первых 3-х слоях и клапанах сосудов нет, питание – диффузией из полостей сердца (за счет высокого АД) и 4-го слоя

миокард – мышечная оболочка (средняя)

в предсердиях - 2 слоя:

наружный – поперечный (круговой), общий для обоих предсердий

внутренний – продольный, отдельный для каждого предсердия, в ушках образует гребешковые мм.

вокруг венозных отверстий мышечные волокна образуют сфинктеры

в желудочках – 3 слоя:

наружный – продольный, идет вниз к верхушке, образуя на ней завиток

внутренний – продольный (продолжение наружного слоя), идет от верхушки вверх, закрепляясь на фиброзных кольцах. Образует сосковые мм. и мясистые перекладины

1 и 2 слои общие для обоих желудочков (синхронность сокращения)

средний – поперечный (круговой), отдельный для каждого желудочка

гистологическое строение миокарда:

сердечная мышечная ткань – из клеток кардиомиоцитов. Соединяются вставочными дисками в функциональные волокна (поперечнополосатые)

кардиомиоциты – паренхима, тонкие прослойки РСТ – строма сердца (разрастание - кардиосклероз)

нет камбиальных клеток – при регенерации новые клетки не образуются, поврежденный участок замещается соединительной тканью (рубец)

виды кардиомиоцитов:

рабочие – сократительные (основная масса), содержат миофибриллы (40% объема клетки)

энергетический материал: липиды -70%, гликоген – 30%

проводящие – проводят нервный импульс на рабочие клетки, формируют проводящую систему сердца

секреторные – лежат в предсердиях (больше в правом), секретируют НУФ (натрийуретический фактор) и другие вещества ауторегуляции АД, вязкости крови

эпикард – серозная оболочка (наружная) – висцеральный листок перикарда

состоит из 3 слоев (снаружи внутрь):

мезотелий – однослойный плоский эпителий, секретирует серозную жидкость

соединительнотканная пластинка – из эластических, коллагеновых волокон и сосудов

жировой слой /подэпикардиальный жир/ - лежит по ходу венечных аа.; нет у истощенных животных

на основании сердца (в месте входа-выхода крупных сосудов) эпикард переходит в париетальный листок перикарда

перикард - околосердечная сумка (сорочка) - серозный мешок, содержащий сердце, корень аорты, лёгочный ствол, устья полых и лёгочных вен

функции:

изолирует сердце от плевральной полости

устраняет трение сердца о лёгкие, диафрагму, грудную стенку за счет серозной жидкости в перикардиальной полости

фиксирует сердце, срастаясь со средостением, сухожильным центром диафрагмы (диафрагмо-перикардиальная связка), грудиной (грудино-перикардиальная связка)

строение перикарда – 3 слоя:

серозный перикард:

висцеральный листок /эпикард/ - покрывает снаружи сердце

париетальный листок – внутренний слой

между висцеральным и париетальным листками перикарда – щелевидная перикардиальная серозная полость (содержит серозную жидкость)

фиброзный перикард – средний слой - продолжение внутригрудной фасции от грудины вверх, охватывая сердце и переходя с его основания на сосуды

перикардиальная плевра (часть средостенной плевры) – наружный слой

проводящая система сердца:

регулирует и координирует сокращение сердца

обеспечивает автоматизм и ритмичность сокращения сердца, генерируя нервные импульсы с определенной частотой

образована проводящими кардиомиоцитами, играющими роль нервных клеток

представлена узлами - генерируют импульсы, и проводящими путями /пучками/ - проводят импульсы по всему миокарду

сердце иннервируется симпатической нервной системой (шейные и грудные сердечные нервы) – увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, расширяет просвет сосудов сердца и парасимпатической нервной системой (ветви блуждающего нерва) – обратное действие + проведение чувствительных импульсов от сердца

состав проводящей системы сердца:

синусо-предсердный узел /Кис-Флака/- образован Р-клетками (англ. pacemaker – водитель ритма), генерирует 60-80имп./мин. Лежит в стенке правого предсердия между отверстием краниальной полой в. и правым ушком

предсердно-желудочковый узел /Ашоф-Тавара/- получает импульсы от синусо-предсердного узла и передает их дальше. Способен сам генерировать 30-40имп./мин. Лежит в межпредсердной перегородке справа, около венечного синуса

предсердно-желудочковый пучок /Гиса/ - выходит из предсердно-желудочкового узла, связывает миокард предсердий и желудочков

в межжелудочковой перегородке пучок Гиса делится на правую и левую ножки

ножки продолжаются в волокна Пуркине, идущие в желудочки

септомаргинальная перекладина - выпячивание эндокарда и миокарда желудочковой стенки, между которыми волокна Пуркине (соединяют перегородку и стенки желудочков)

быстро распространяют импульсы на весь миокард (за счёт волокон Пуркине)

препятствуют чрезмерному растяжению сердца и способствуют полному выдавливанию крови из желудочков в артериальные сосуды

работа сердца:

в синусо-предсердном узле появляется возбуждение, распространяясь на предсердия. Предсердия сокращаются, кровь идет в желудочки

импульс переходит на предсердно-желудочковый узел, а с него по пучку Гиса, ножкам, волокнам Пуркине - на стенки желудочков. Желудочки сокращаются и кровь стремится назад в предсердия, идет под створки атриовентрикулярных клапанов и закрывает их (слышен первый тон сердца). Систола желудочков продолжается и кровь идет в аорту и лёгочный ствол

наступает диастола (расслабление) сердца, АД в сосудах падает и кровь из аорты и лёгочного ствола стремится назад в желудочки, закрывая полулунные клапаны (слышен второй тон сердца)

Вопрос 3

кровеносные сосуды (vasa sanguina, vasculus); ангиология – наука о сосудах

кровеносных сосудов нет:

в эпидермисе кожи

эпителии слизистых оболочек

в волосах, когтях

роговице и хрусталике глаза

суставных хрящах

название кровеносного сосуда зависит:

от органа, который они обслуживают (почечная артерия, селезеночная вена)

места их отхождения от более крупного сосуда (краниальная и каудальная брыжеечные артерии),

кости, к которой они прилежат (локтевая артерия),

направления (дорсальная межреберная, окружная плечевая)

глубины залегания (глубокая и поверхностная шейная артерия)

мелкие сосуды называют ветвями

3.1. строение стенки сосуда (оболочки):

внутренняя (intima) – 3 слоя:

эндотелий - слой плоских клеток (лежат на базальной мембране), обращён в сосудистое русло

подэндотелиальный слой – из РСТ и камбиальных клеток (восстанавливают поврежденный эндотелий),

внутренняя эластическая мембрана – отделяет интиму от медии

интима образует складки 1, 2, 3 порядка - увеличивают площадь соприкосновения сосуда с кровью (в венах в 4 раза, в артериях в 2,5 раза) и препятствует обратному току крови

средняя /мышечная/ (media) – изменяет d сосуда, регулируя кровоток и АД

компоненты:

гладкие миоциты

имеют циркулярное или циркулярно-спиральное направление

не только сокращаются, но и синтезируют компоненты межклеточного вещества стенки сосуда

межклеточное вещество (протеогликаны, гликопротеины, эластические и коллагеновые волокна)

соотношение 1 и 2 компонентов в медии зависит от типа сосуда

наружная (adventitia) - фиксирует сосуды к рядом лежащим тканям и органам

представлена РСТ с волокнами (эластическими и коллагеновыми), жировыми клетками

содержит сосуды сосудов (vasa vasorum) для кровоснабжения стенки сосуда, лимфатические капилляры и нервы

отделена от медии наружной эластической мембраной

иннервация стенки сосуда:

преимущественно симпатической НС

двигательные нервы –суживатели /вазоконстрикторы/ и расширители /вазодилятаторы/- оканчиваются на миоцитах медии, регулируют d сосуда

чувствительные нервы - оканчиваются в эндотелии рецепторами:

барорецепторы – на изменение давления

хеморецепторы – на изменения хим. состава крови

ноцирецепторы – болевые, много в адвентиции аорты

рефлексогенные зоны - скопления рецепторов в местах распределения крови: в дуге аорты, в стволе сонных артерий, в месте деления общей сонной а. на наружную и внутреннюю сонные, в легочной а.

строение сосудов зависит от гемодинамических условий (движения крови):

величина АД

скорость кровотока

вязкость крови

воздействие гравитационного поля Земли

местоположение сосуда в организме

гемодинамика определяет морфологические показатели стенки сосудов

толщина стенки: в артериях – толстая, в капиллярах – тонкая, что облегчает диффузию веществ

степень развития медии и направление гладких миоцитов

соотношение в медии мышечного и эластического компонентов

наличие /отсутствие внутренней и наружной эластических мембран

глубина залегания сосудов сосудов

наличие /отсутствие клапанов

соотношение между толщиной стенки и d сосуда:

в артериях толщина стенки ширины просвета (за счет медии) – быстро проталкивают кровь

в венах – наоборот

наличие /отсутствие миоцитов в интиме и адвентиции

Артерии

в органах и тканях различают артерии:

париетальные (пристеночные)- кровоснабжают стенки тела (брюшную, грудную)

висцеральные (внутренностные) -кровоснабжают внутренние органы:

экстраорганные (органные) - до вступления в орган

интраорганные (внутриорганные) - ветвятся внутри органа

артерии находятся в несколько растянутом состоянии - для лучшего тока крови. Поэтому концы перерезанной артерии расходятся - учесть при хирургических вмешательствах

артерии эластического типа (аорта, лёгочная а.):

большие перепады АД (т.к. близко к сердцу)

растягиваются при систоле и возвращаются в исходное состояние при диастоле, поддерживая постоянное АД (аорта растягивается на 30%)

во всех оболочках много эластических волокон (плавное течение крови) – стенка белого цвета

интима – в толстом подэндотелиальном слое много коллагеновых и эластических волокон (холестерин при атеросклерозе)

медиа - 50-75 слоев эластических мембран, между которыми циркулярно-спирально лежат миоциты. Есть сосуды сосудов

адвентиция тонкая – из РСТ с эластическими и коллагеновыми волокнами. Имеет сосуды сосудов и нервы сосудов

артерии мышечно-эластического типа (подмышечная, подвздошная, сонная):

в медии поровну мышечного и эластического компонентов

миоциты поддерживают пульсовую волну, изменяя ширину просвета

эластические волокна противостоят высокому АД

спиральные слои миоцитов чередуются с эластическими волокнами

толщина стенки d просвета

артерии мышечного типа (артерии мелкого и среднего калибра):

вблизи органов или внутриорганно

в медии преобладают миоциты

лежат пологой спиралью для mах уменьшения d сосуда

создают дополнительные усилия по продвижению крови (в 2 раза больше сердечного, за счет мышечной массы) – периферические сердца

регулируют кровоснабжение органа, изменяя d сосуда сокращением миоцитов

Вены

безмышечные вены:

мозговых оболочек

костей

селезёнки

сетчатки глаза

плаценты

центральные вены печени

плотно сращены со стромой органов, поэтому не спадаются

кровь движется под действием силы тяжести без регулирования мышечной оболочкой

вены со слабым развитием мышечных элементов:

вены верхней части тела, шеи, головы

мелкие и средние внутриорганные вены

медиа содержит эластические волокна и немного миоцитов - лежат циркулярно, образуя пояски

участки между поясками расширяясь, депонируют кровь

адвентиция – самая толстая, РСТ

в крупных венах (краниальная полая в.) содержит продольно направленные миоциты

вены со средним развитием мышечных элементов:

крупные (плечевая, бедренная), средние вены конечностей

кровь движется снизу вверх, но на небольшое расстояние

интима образует клапаны – складки с большим содержанием эластических волокон и продольно лежащими миоцитами

нет клапанов в полых и печеночных венах, венах спинного и головного мозга, костей и венах диаметром меньше 1-1,5 мм.

бесклапанные вены часто имеют сфинктеры – дроссельные вены - регулируют отток крови

медиа – эластические волокна и 2-3 слоя спирально лежащих миоцитов

адвентиция – толстая, РСТ с отдельными миоцитами

клапаны в венах:

расположены парами через 2-10 см и при впадении мелких вен в более крупные

допускают ток крови только в направлении сердца

способствуют проталкиванию крови:

при сдавливании вен сокращением скелетных мышц

сокращением миоцитов в клапанах

вены с сильным развитием мышечных элементов:

крупные вены нижней части туловища, конечностей

во всех 3-х оболочках миоциты:

в интиме - лежат продольно

в медии – циркулярный слой

в адвентиции – продольные пучки (в 5-6 раз больше, чем в интиме + медии) - проталкивают кровь и образуют поперечные складки интимы – роль клапанов

на движение крови влияет сокращение мышц конечностей

имеют клапаны

различия между венами и артериями равного калибра:

подэндотелиальный слой в венах развит слабее

внутренняя и наружная эластические мембраны в венах отсутствуют или плохо выражены (нет складок интимы)

медиа в венах развита слабее. При наличии миоцитов в интиме и адвентиции вен они ориентированы продольно

толщина стенки вены d просвета и толщины стенки равной артерии. В стенке вены много коллагеновых волокон и мало эластических

граница между оболочками в венах слабо выражена

адвентиция в венах толще. Сосуды сосудов в венах проникают глубже (до интимы), т.к. в венозной крови мало О₂ и питательных веществ. В артериях они глубоко не идут из-за высокого АД (ведет к их спадению)

вены имеют большую вариабельность строения из-за перепадов давления в разных частях тела

во многих венах есть клапаны

Сосуды микроциркуляторного русла (МЦР)

3 звена:

артериальное (артериолы –100мкм, прекапилляры–20 мкм)

капиллярное (капилляры 5-11мкм)

венозное (посткапилляры – 30мкм, собирательные – 50мкм и мышечные – 100мкм венулы)

артериоло-венулярные анастомозы (АВА, шунты) – соединяют артериолы в венулы, минуя капилляры

функции МЦР:

обмен веществ /трофическая/ и газов /дыхательная/ между кровью и тканями – капилляры и венулы (их обменная поверхность 1000м² или 1,5м²/100г ткани)

депонирование крови (при нагрузке выброс её в кровоток)

дренажная – МРЦ собирает кровь из приносящих артерий и распределяет по органу

регуляция кровотока в органе – сфинктерами артериол

транспортная

артериола – «кран сосудистой системы»:

диаметр 50-100мкм

интима – эндотелий + тонкий субэндотелиальный слой

медиа – 1-2 циркулярных слоя миоцитов - не проталкивают кровь, а регулируют просвет сосуда

адвентиция – РСТ

место отхождения от артериолы капилляра имеет сфинктер (регулирует кровоток) - прекапилляр

капилляры:

самые мелкие и многочисленные сосуды (общая длина у человека 10000км, общая площадь – 1000м²)

формируют в органах капиллярные сети, клубочки (в почках), петли (в коже)

50% капилляров в обычных условиях не работают (просвет сужен, проходит только плазма - плазматические), при нагрузке на орган - расширяются, включаясь в кровоток

строение - 3 слоя:

эндотелий на базальной мембране

есть камбиальные клетки – регенерация поврежденного эндотелия

перициты в расщеплениях базальной мембраны

прилегают к эндотелиоцитам с одной стороны

адвентиция

3 типа капилляров:

непрерывные /соматические/ - имеют непрерывный эндотелий и базальную мембрану (определяет проницаемость капилляра)

в коже, мышцах, головном и спинном мозге

фенестрированные /висцеральные/ - эндотелиальные клетки имеют локальные истончения – фенестры – облегчают транспорт веществ через стенку сосуда

в клубочках почек (фильтрация крови и образование мочи)

в ворсинках кишечника (всасывание питательных веществ)

в железах внутренней секреции (переход гормонов в кровь)

прерывистые /синусоидные/ имеют щелевидные поры в эндотелии и в базальной мембране, через них клетки крови идут в кровеносное русло или выходят из него

капилляры очень широкие - до 20-30мкм в диаметре (название синусоидные)

в органах кроветворения (красном костном мозге, селезёнке), в печени, клубочках почек

тип капилляра меняется с изменением функции органа

венулы:

посткапиллярные (d= 12-30мкм)– образованы слиянием нескольких капилляров

строение = капилляру, но больше перицитов

собирательные (30-50мкм) – образованы слиянием нескольких посткапиллярных венул – 2 оболочки:

интима

адвентиция

появляются единичные миоциты

мышечные (до 100мкм) – имеют 3 оболочки:

интима

медиа – 1-2 слоя миоцитов без чёткой ориентации

адвентиция

артериоло-венулярные анастомозы (АВА, шунты):

соединяют артериолы в венулы, минуя капилляры

функции АВА:

перераспределяют кровь

регулируют кровенаполнение органов

поддерживают общее и местное АД

в коже участвуют в терморегуляции

в сердце, мозге, селезенке, почках практически отсутствуют анастомозы, что определяет постоянное давление крови в этих органах, но если сосуд повреждается, то участок органа остается без питания и подвергается омертвлению – инфаркту (инфаркт миокарда, почки, селезенки)

количественные характеристики кровеносной системы:

Скорость движения крови снижается от аорты к капиллярам и вновь повышается по мере укрупнения вен

Общая эффективная площадь поперечного сечения на уровне капилляров в сотни раз выше, чем на уровне аорты или полых вен, хотя 50% капилляров - спавшиеся

Средний диаметр у капилляров равен размеру клеток крови

Среднее количество сосудов данного типа: вен вдвое больше, чем аналогичных артерий (т.к. 1 артерию сопровождают 2 вены, поверхностные вены идут без артерий), функционирующих капилляров - около 2 млрд

Падение давления - на всём протяжении, в полых венах принимает даже «-» значение. Поэтому в правое предсердие кровь «засасывается» при расслаблении предсердий

Средняя длина сосудов - у одинаковых артерий и вен равна, у капилляров - 1 мм (для обмена между кровью и тканями)

Среднее время движения крови на участке – из 20с общего времени – 12с в капиллярах (обменные процессы)

Общая длина сосудов данного типа - для артерий и вен десятки и сотни метров, для функционирующих капилляров - 2000км !!

кровь движется в сосудах под действием:

силы сердечного толчка и пульсации артерий, идущих рядом с венами

сокращения скелетных мышц и движения органов

присасывающего действия грудной клетки

закона сообщающихся сосудов

3.3. ход и ветвление сосудов

связаны с закономерностями строения тела:

одноосность - непарные сосуды идут вдоль оси симметрии - позвоночника (аорта, полые вены, воротная вена)

метамерия /сегментация/ - сегментарные сосуды отходят в каждом костно-мышечном сегменте (межреберные, поясничные, крестцовые а.)

двусторонняя симметрия – парные сосуды к парным органам (почечные, яичниковые а.), конечностям (подмышечные, подвздошные а.)

ход и ветвление экстраорганных сосудов

проходят в сосудисто-нервных пучках (артерия, вена, нерв, лимфатический сосуд) одетых в фасцию с перегородками для каждого компонента

идут кратчайшим путем (аорта под позвоночником, а. конечностей с медиальной стороны)

крупные сосуды лежат в защищенных от травм местах (костные и мышечные желоба, каналы)

идут по сгибательной поверхности суставов, если по разгибательной – то изогнуты (запас длины)

d зависит не только от величины, но и от интенсивности работы органа

4 типа ветвления экстраорганных сосудов:

магистральный – от основного сосуда (аорта, магистрали конечностей) отходят второстепенные аа.

коллатерали - добавочные сосуды меньшего d, идущие параллельно магистрали:

восстанавливают кровоснабжение при повреждении магистральной а.

относят артериальные сети вокруг суставов – лежат на разгибательной поверхности, поддерживают кровообращение при согнутом (а. сдавлены)или выпрямленном (а. растянуты) суставе

сосуды отходят под разными углами:

под острым - сосуды дальнего следования (к органам, лежащим далеко от магистральной а.)

под прямым – сосуды ближнего следования (почечная а.)

под тупым – возвратные артерии

дихотомический – сосуд делится на 2 равные ветви, а каждая из них еще на 2 и т.д. (ствол сонных а.)

равномерное замедление тока крови и АД

рассыпной – сосуд распадается на много ветвей анастомозирующих (соединяющихся) между собой

быстрое снижение АД и скорости кровотока (аа. тощей кишки)

концевой = рассыпному, но ветви не анастомозируют

анастомозы экстраорганных сосудов:

широкие соустья – соединение двух сосудов за счет третьего, малой длины, но большого d (Боталов проток)

артериальные дуги – соединение между сосудами, идущими к одному органу (кишечные а., пальмарная и плантарная дуги)

артериальные сети – сплетение концевых ветвей сосудов вокруг суставов или в воротах органа

сосудистые сплетения – трехмерные сети

чудесные сети – разветвление сосуда на капилляры с последующим слиянием в одноименный сосуд: артериальные сосудистые клубочки почек, венозная сеть печени (регулируется скорость кровотока в органе и создаются условия для фильтрации крови)

артерио-венозные анастомозы (шунты)

ход и ветвление интраорганных сосудов:

ветвятся в зависимости от строения органа

кости имеют поверхностные сосуды – в надкостнице и глубокие – идут в основное вещество и ветвятся по Гаверсовым каналам

в мышцах сосуды идут по ходу мышечных волокон и сухожилий

в паренхиматозных органах в ворота входит один сосуд → разветвляется от центра к периферии

в трубчатые органы кровь поступает по нескольким сосудам, анастомозирующим и ветвящимся в мышечной оболочке и подслизистом слое

обильно кровоснабжаются железы внутренней секреции

Вопрос 4

филогенез ССС:

У ланцетника появляется сердце, сосуды разделены на артериальные и венозные. Движение крови по - за счет сокращения стенки приносящих жаберных сосудов. Кровь бесцветная, не содержит форменных элементов

У костистых рыб (акул) в жабрах капиллярная сеть для интенсивного газообмена. Сердце – видоизмененный участок брюшной аорты S-образной формы, двухкамерное, венозное. Стенка сосудов - из трех оболочек. Кровь с ядерными эритроцитами

У рептилий и амфибий – 3-камерное сердце, из 2 предсердий и 1 желудочка. Артериальная кровь из легких течет в левое предсердие, а венозная кровь от органов – в правое. Кровь из предсердий попадает в желудочек, где смешивается

У млекопитающих и птиц сердце 4-камерное, в правой половине кровь венозная, а в левой – артериальная. Два круга кровообращения: большой – системный и малый – лёгочный

онтогенез сосудов:

в мезенхиме на 3-4 неделе эмбриогенеза появляются кровяные островки – скопления клеток ангиобластов

из поверхностных клеток - эндотелий стенки капилляров

из глубоко лежащих - форменные элементы крови

формируется сосудисто-капиллярная сеть

крупные сосуды сливаются, образуя магистрали

онтогенез сердца – 1 этап (образование оболочек) - с 17 дня в области шеи формируется единая трубка, имеющая 3 оболочки

онтогенез сердца –2 этап (формирование отделов):

трубка растет в длину и становится S-образной:

в её заднюю (предсердную) часть впадают вены

от передней (желудочковой) - отходит единый артериальный ствол

формируются перегородки, делящие:

предсердную часть - на 2 предсердия (4-5 нед.)

желудочковую часть - на 2 желудочка (6-8 нед.)

артериальный ствол - на лёгочный ствол и аорту

одновременно образуются 4 клапана, отделяющие:

предсердия от желудочков

желудочки от отходящих сосудов

плацентарный круг кровообращения:

кровь по парным пупочным а., отходящим от аорты → к плаценте

пупочные а. образуют в плаценте капиллярную сеть - обогащение крови плода питательными веществами и О₂ из крови матери

из сети артериальная кровь пупочной в. → в печень для фильтрации

пупочные аа. + в. - пупочный канатик (пуповина)

артериальная кровь по печеночным вв. из печени → в каудальную полую в., где смешивается первый раз с венозной кровью

у человека, собак, крс есть венозный (Аранциев) проток - соединяет пупочную и полую вв., минуя печень

кровь из каудальной полой в. → правое предсердие. Из него большая часть крови через овальное отверстие в перегородке предсердий → левое предсердие → левый желудочек → в аорту

меньшая часть крови из правого предсердия + кровь из краниальной полой в. → правый желудочек → в легочную а.

легкие не работают, вся кровь из легочной а. через артериальный (Боталов) проток → в аорту, где второй раз смешивается

в организме зародыша циркулирует смешанная кровь

изменения кровообращения после рождения:

обрываются пупочные аа. и в.:

пупочные аа. → в 2 круглые связки мочевого пузыря,

пупочная в. → в круглую связку печени

при первом вдохе расширяется грудная клетка - кровь идет не в Боталов проток (между легочной а. и аортой), а через легкие

из легких кровь по легочным в. → в левое предсердие и повышает АД → овальное отверстие в межпредсердной перегородке закрывается клапаном (позже прирастает)

предсердия становятся полностью разобщенными и в организме не циркулирует смешанная кровь

Боталов проток зарастает на 8-9 день (у людей)

возрастные изменения сердца:

у новорожденных:

оба желудочка одинаковой толщины

эндокард тонкий

кардиомиоциты миокарда малых размеров, строма слабо выражена

к периоду полового созревания - сердце сформировано

у старых:

миокард дряблый из-за дистрофии и атрофии кардиомиоцитов (накапливается липофусцин - «пигмент старости» бурого цвета, снижается ядерно-цитоплазматическое отношение)

содержание соединительнотканной стромы растет - кардиосклероз

возрастные изменения сосудов:

у новорожденных:

ёмкость сосудов к массе тела больше, чем у взрослых

оболочки сосудов слабо развиты

d одинаковых а. и в. равны

нет различий между аа. разного типа

формирование стенки сосудов завершено к 12 годам, перестройка под влиянием нагрузки - к 30 годам (у чел.)

у старых:

интима утолщается из-за склероза (разрастание соединительной ткани)

медиа истончается из-за атрофии миоцитов

эластический каркас стенки сосудов разрушается

в итоге разрастается соединительная ткань, теряется эластичность, уменьшается просвет сосудов → атеросклероз и кальцификация

Лекция 9

Тема: Лимфатическая система. Органы кроветворения и иммунитета.

Эндокринная система

Морфофункциональная характеристика лимфатической системы

Органы кроветворения и иммунитета

Морфофункциональная характеристика эндокринной системы

Вопрос 1

лимфатическая система

совокупность лимфатических сосудов (транспорт лимфы) и лимфатических узлов (фильтры + обогащение лимфоцитами и антителами)

часть ССС, возвращает избыток жидкости из тканей и органов в вены – дополнительное русло венозной системы

незамкнутая – начинается слепо капиллярами в тканях и органах, заканчивается крупными протоками в краниальной полой в. (иногда ярёмной и др.)

часть иммунной системы – лимфоузлы фильтруют протекающую лимфу, задерживая антигены + обогащают лимфоцитами, антителами

функции лимфатической системы:

Защитная /иммунная/:

фильтрация тканевой жидкости, удаление чужеродных веществ (погибших клеток, клеток-мутантов, микробов, токсинов, частиц пыли)

плазмоциты, имеющиеся в лимфоузлах, вырабатывают антитела - обеспечивают иммунитет

обогащение лимфы и крови лимфоцитами из лимфоузлов

Дренажная – отведение избытка тканевой жидкости от органов и тканей (нарушение - отеки и водянки)

Транспортная – перемещение с током лимфы крупномолекулярных белков и жира, всасываемых из кишечника

состав лимфатической системы:

лимфа

лимфатические капилляры

лимфатические посткапилляры

лимфатические сосуды:

мелкие

средние

крупные

лимфатические коллекторы (стволы, протоки)

лимфатические узлы

лимфа (lympha):

прозрачная жидкость щелочной реакции (рН 7,35 – 9,0)

хим. состав: вода – 94-96%, белки – 4%, жир – 1%, минеральные вещества – 0,8%

объем: 55-60% от массы тела, включая тканевую жидкость и связанную воду

заполняет межклеточные пространства - тканевая, лимфососуды и лимфоузлы - сосудистая

состав: плазма лимфы + форменные элементы (лимфоциты). Плазма по составу = плазме крови, но содержит продукты обмена органов от которых оттекает

образуется: в межклеточных пространствах, в серозных полостях, синовиальных влагалищах, бурсах, полостях мозга (мозговых желудочках), глазу, ухе и т.д.

движение лимфы медленное (от нескольких мм до 1см/сек) и обусловлено:

внутритканевым давлением

внутрибрюшным давлением

присасывательной способностью грудной клетки и полых вен

током образующейся лимфы

сокращением стенок лимфатических сосудов

сокращением скелетных и гладких мышц органов

моторикой ЖКТ

дыхательными движениями

пульсацией кровеносных сосудов

лимфатические капилляры:

начинаются слепо - «пальцы перчатки» или «булава»

стенка только из эндотелиоцитов (в 3-4 раза крупнее чем в кровеносных капиллярах)

опора за счет стропных /якорных, фиксирующих/ нитей – крепятся к эндотелиоциту, а вторым концом – к строме параллельно капилляру. Способствуют дренажу – при сдавливании расширяют капилляр, увеличивая отток жидкости

теснее контакт с межклеточным веществом РСТ - более легкое проникновение частиц в щели между клетками эндотелия

неровные контуры, выпячивания, расширения в местах слияния

d в несколько раз больше чем у кровеносных (до 0,2мм)

ход лимфокапилляров

соединяясь между собой, формируют замкнутые лимфокапиллярные сети:

в объемных органах (почки, печень, мышцы, легкие) капилляры идут в трех плоскостях – сеть трёхмерная

в плоских образованиях (фасции, серозные оболочки, кожа, полые органы) - сеть параллельна поверхности

лежат в строме, между структурно-функциональными элементами органа (пучками мышечных волокон, печеночными дольками, почечными тельцами) по ходу соединительнотканных пучков, в которых проходят

посткапилляры:

строение:

слой эндотелия

базальная мембрана - прерывистая

опора для эндотелия

имеет поры для лёгкого транспорта веществ

стропные нити

клапаны – складки эндотелия, обеспечивают ток лимфы в одном направлении: от периферии к сердцу

сливаясь, посткапилляры образуют лимфатические сосуды

лимфатические сосуды:

условия гемодинамики = венам

сходство с венами в строении:

количество миоцитов зависит от локализации сосуда

в сосудах с восходящим током лимфы число миоцитов растет с увеличением калибра сосуда

отличия от вен:

клапаны во всех лимфососудах , а в венах – в 50%

базальная мембрана эндотелия прерывистая (лёгкое проникновение веществ)

сосуды сосудов представлены артериями и венами

мелкие лимфососуды = венам со слабым развитием мышечных элементов:

интима - эндотелий (на прерывистой базальной мембране), образует клапаны

медиа содержит мало миоцитов

адвентиция – РСТ

средние и крупные лимфососуды = таким же венам:

интима - эндотелий на прерывистой базальной мембране, пучки коллагеновых и эластических волокон,

многочисленные клапанымедиа есть лишь в сосудах конечностей (циркулярные и косые пучки миоцитов)

адвентиция - РСТ

лимфатические коллекторы (стволы и протоки):

образованы слиянием лимфососудов

2 крупных протока: грудной и правый лимфатический

грудной проток = каудальной полой в. (интима и медиа тонкие, адвентиция в 3-4 раза толще их, вместе взятых)

сходства в строении:

интима – эндотелий, подэндотелиальный слой, единичные продольно лежащие миоциты

медиа - циркулярно расположенные миоциты,

адвентиция - мощные, продольные пучки миоцитов

отличия в строении:

базальная мембрана эндотелия – прерывистая, имеются клапаны (до 9 у человека)

сосуды сосудов - артерии и вены

d грудного протока по ходу тока жидкости не увеличивается, а уменьшается

лимфангионы /клапанные сегменты/ - участки между двумя соседними клапанами

расстояние между клапанами 2-3мм – в мелких сосудах (внутриорганных), 12-15мм – в крупных (внеорганных)

различают 3 части:

область прикрепления клапана - здесь сосуд имеет перетяжку

клапанный синус - расширение за клапаном

мышечную манжетку - участок сегмента, где миоциты располагаются в 3 слоя:

в среднем - циркулярно (по крутой спирали)

во внутреннем и наружном - продольно (по пологой спирали)

лимфатические узлы (lymphonodi)

паренхиматозные органы из лимфоидной ткани

лежат по одиночку, чаще группами:

по ходу крупных кровеносных сосудов брюшной полости и таза

в воротах органов (в корнях лёгких, в брыжейке кишечника, у ворот печени и селезёнки и т.д.)

в подвижных и защищенных местах (шея, подколенная ямка, пах), где движения способствуют току лимфы

чаще бобовидной формы:

с выпуклой поверхности входит много приносящих сосудов - «корни» лимфоузлов

с вогнутой (из ворот) выходит мало выносящих, но большего d

у свиньи – наоборот

классификация лимфоузлов

по принадлежности «корней»:

кожные

кожно-мышечные

внутренностные

внутренностно-мышечные

кожно-мышечно-внутренностные

лимфоцентр – один или группа лимфоузлов с постоянной топографией «корней» (местом сбора лимфы)

регионарные лимфоузлы - собирают лимфу с определенной области тела (региона) – почечные, подчелюстные и т.д.

по строению:

Компактные – у хищников, малочисленные, но крупные (у собак – до 60)

Дисперсные – у лошади, многочисленные, но мелкие, располагаются пакетами до 40 штук ( до 8000)

Переходные – у жвачных и свиньи (у свиней – 190-200, у крс – до 300)

лимфоузлы, лежащие на фасции - поверхностные, под фасцией – глубокие

величина лимфоузлов от 0,2 до 20см

у молодых животных лимфоузлы крупнее, чем у старых

цвет лимфоузлов в основном серый, розово - или желто-серый, но может изменяться в зависимости от функции лимфоузла

функции лимфоузлов:

кроветворная - антигензависимая дифференцировка лимфоцитов

в эмбриональный период – универсальный кроветворный орган (короткое время)

барьерно-защитная – фагоцитоз макрофагами антигенов из лимфы (неспецифическая) + участие в специфических иммунных реакциях (к конкретному возбудителю)

дренажная – сбор лимфы из приносящих сосудов

при нарушении (удаление лимфоузла при раке)→ разрыв связи лимфососудов с удаленными узлами → периферический отек – лимфэдема

депонирование лимфы – в норме часть лимфы задерживается в узле и не циркулирует, при необходимости – поступает в лимфоток

обменная – белки, жиры, углеводы из лимфы расщепляются макрофагами (ферментами лизосом)

строение лимфоузла - паренхиматозный зональный орган:

строма:

капсула – покрывает лимфоузел снаружи; состоит из ПСТ, содержит миоциты (движение лимфы), нервные окончания (боль при воспалении), проходят артерии и вены

трабекулы – из ПСТ с единичными миоцитами; отходят от капсулы, образуют каркас лимфоузла

ретикулярная ткань – трехмерной сетью заполняет пространства между трабекулами и капсулой

паренхима:

все лимфоидные клетки (Т и В лифоциты, проплазмоциты, плазмоциты, макрофаги и др.)

строение лимфоузла на разрезе /зоны/:

корковая зона - В-зависимая, содержит В-лимфоциты, формируют лимфоидные узелки (d до 1мм):

первичные – без реактивного центра, в эмбриональном периоде

вторичные – с реактивным (светлым) центром – место превращения В-лимфоцитов в плазмоциты под влиянием антигенов. Формируются после рождения при контакте с антигенами (бактерии, вирусы и др.)

паракортикальная зона – Т-зависимая, содержит Т-лимфоциты

мозговая зона – В-зависимая, состоит из мозговых тяжей (проплазмоциты мигрируют из коры и превращаются в плазмоциты – продуценты антител), между которыми – мозговые промежуточные синусы

лимфатические синусы

совокупность лимфососудов для тока лимфы в лимфоузле

в синусах макрофаги фагоцитируют антигены из лимфы + она обогащается лимфоцитами и антителами

субкапсулярный /краевой/ - между капсулой и лимфоидными узелками

вокругузелковые /промежуточные корковые/- между трабекулами и узелками

мозговые - между трабекулами и мозговыми тяжами

воротный – в воротах лимфоузла

приносящих сосудов больше чем выносящих →синусы образуют воронку в воротах лимфоузла →лимфоток под давлением для лучшей фильтрации

скорость лимфотока в синусах низкая для полного поглощения антигенов макрофагами

Вопрос 2

Органы кроветворения и иммунитета

центральные:

красный костный мозг

тимус (вилочковая железа)

бурса Фабрициуса – у птиц

периферические:

селезёнка

лимфоузлы

миндалины

пейеровы бляшки и солитарные узелки слизистых оболочек

макрофаги в органах и тканях

красный костный мозг (medulla osseum)

центральный орган гемопоэза и иммуногенеза

содержит стволовые кроветворные клетки из которых развиваются все клетки крови

появляется на 2-м мес. эмбриогенеза в плоских костях и позвонках, на 4-м мес. – в трубчатых костях

имеется у молодых животных во всех костях, у взрослых – в эпифизах трубчатых костей, губчатом веществе плоских костей

масса – 3-6% от массы тела (1,3 – 3,7 кг у чел.), 45% от массы костей

строение красного костного мозга - паренхиматозный орган:

строма:

костные перекладины

ретикулярная ткань

лежит между перекладинами

содержит много кровеносных сосудов (синусоидных капилляров)

паренхима:

кроветворные клетки на разных стадиях дифференцировки (от стволовой до зрелых клеток)

разные типы (диффероны) клеток формируют островки

жёлтый костный мозг (неактивный)

появляется в молочный период (у 20-дневных телят), у взрослых - 50%

в диафизах трубчатых костей

состоит из ретикулярной ткани, местами заменённой на жировую

кроветворных клеток нет

резерв для красного костного мозга – при кровопотерях заселяются гемопоэтические клетки → в красный костный мозг

красный и жёлтый костный мозг – 2 функциональных состояния одного органа (у молодых – 9:1, у взрослых – 1:1)

кровоснабжение костного мозга

участвуют артерии, питающие кость

в костномозговой полости аа. делятся на проксимальную и дистальную ветви, которые закручиваются вокруг центральной вены

артерии→артериолы (без прекапиллярных сфинктеров) → капилляры:

истинные

для питания костного мозга

синусоидные

отбирают зрелые клетки крови для выброса в кровоток

депонируют клетки крови

есть артериоло-венулярные анастомозы для регуляции гемопоэза и гомеостаза клеточного состава крови

иннервация костного мозга

чувствительная:

нервные волокна спинномозговых чувствительных узлов

черепные нервы (кроме 1, 2 и 8 пар)

двигательная - симпатической НС (СНС):

нервные волокна входят в костный мозг с сосудами

тесно связаны с капиллярами – регулируют кровоснабжение /питание/ костного мозга

разрушение нервных волокон → нарушение стенки сосудов → угнетение гемопоэза

стимуляция СНС – усиление выброса клеток крови из костного мозга

тимус (thymus)

центральный орган иммунной системы - образуются и дифференцируются (антигеннезависимо) Т-лимфоциты

эндокринная функция – гормоны (тимозин, тимопоэтин) нужны для дифференцировки Т-лимфоцитов

наиболее развит у молодняка (при удалении – смерть)

у взрослых – возрастная инволюция (замещается жиром, но продолжает функционировать)

анатомические части - доли:

шейные – парные – в вентр. области шеи, под поверхностной фасцией, рядом с трахеей и пищеводом

средняя – непарная – перед входом в грудную полость

грудные - парные – в средостении по бокам от дуги аорты, между грудиной и трахеей

строение тимуса - паренхиматозный дольчатый орган:

строма:

капсула – покрывает снаружи, из РСТ

перегородки – отходят от капсулы внутрь и делят тимус на дольки (не полностью)

РСТ в центральной (мозговой) части долек

паренхима:

ретикулоэпителиоциты:

вырабатывают гормоны

контролируют образование аутореактивных лимфоцитов (агрессивны к собственным белкам)

образуют гемато-тимический барьер – препятствует попаданию антигенов в тимус

тимоциты (Т-лимфоциты) на разных стадиях дифференцировки

долька - структурная единица тимуса:

корковое вещество (зона) - тёмное:

поверхностностная зона (субкапсулярная) – место превращения про-тимоцитов в тимоциты (Т-лимфоциты)

глубокая зона – место отбора и уничтожения аутоагрессивных Т-лимфоцитов

граница между корковым и мозговым веществом – место выхода Т-лимфоцитов в кровь с последующим заселением Т-зависимых зон в периферических органах иммунитета

мозговое вещество (зона) – светлое (содержит 5% лимфоцитов):

часть лимфоцитов мигрирует из коркового вещества для последующего выхода в кровь, другая часть поступает из периферических органов

нет гемато-тимического барьера

есть тимические тельца (Гассаля) – образуют гормоны, разрушают аутоагрессивные Т-лимфоциты

количество телец увеличивается с возрастом и при стрессе

селезёнка (lien, splen)

плоский орган красно-фиолетового цвета лентовидной формы

лежит в левом подреберье слева от желудка, на его большой кривизне, прикрепляясь желудочно-селезёночной связкой

анатомические части:

поверхности:

париетальная

диафрагмальная

концы:

дорсальный

вентральный

края:

краниальный

каудальный

функции селезёнки:

кроветворная – образование лимфоцитов в ответ на внедрение антигена (антигензависимое)

барьерно-защитная – фагоцитоз антигенов макрофагами (неспецифическая защита) + синтез антител и образование Т-лимфоцитов (специфическая защита) – фильтр крови на пути из артерий в систему воротной вены

депонирующая – депо крови (до20%) и тромбоцитов (1/3 от общего числа)

обменная – регулирует обмен углеводов, Fe, стимулирует синтез белков, холестерина и билирубина

гемолитическая – разрушает старые и поврежденные тромбоциты и эритроциты – «кладбище эритроцитов», Fe из которых поступает в костный мозг для новых эритроцитов

эндокринная – синтез эритропоэтина, тафтсина (стимулирует макрофаги), спленина (стимулирует дифференцировку Т-лимфоцитов)

строение селезёнки - паренхиматозный зональный орган:

снаружи покрыта серозной оболочкой (брюшиной), образует желудочно-селезёночную связку

строма:

капсула – содержит гладкие миоциты

трабекулы – отходят от капсулы и делят на сегменты, содержат пучки гладких миоцитов

капсула + трабекулы = опорно-сократительный аппарат - регулирует кровенаполнение

ретикулярная ткань – между трабекулами и капсулой

паренхима - все лимфоидные клетки

зоны селезёнки:

белая пульпа – лимфоидная ткань в виде узелков

красная пульпа, содержит много макрофагов – очищают кровь от антигенов:

пульпарные синусы – проведение и депонирование крови

пульпарные тяжи - уничтожение старых эритроцитов, созревание плазмоцитов, осуществление обменных процессов

нефильтрующие зоны – скопление лимфоцитов – резерв для новых лимфоидных узелков в процессе иммунного ответа

2 типа селезёнки:

иммунный – больше белой пульпы

метаболический – больше красной пульпы, обеспечивает обменные процессы

Вопрос 3

Эндокринная система (endo – внутрь, krino - выделяю) - совокупность желез внутренней секреции (ЖВС), вырабатывающих гормоны и БАВ

поддерживает гомеостаз при помощи гормонов, секретируемых во внутреннюю среду организма (гуморальная регуляция)

регуляторно-интегрирующая, тесно связана с ССС и НС, регулирует вегетативные функции:

рост и репродукцию организма

рост, репродукцию и дифференцировку клеток

обмен веществ и энергии

секрецию, экскрецию и всасывание

сокращение гладкой и сердечной мускулатуры

поведенческие реакции

процессы адаптации

общие принципы строения ЖВС:

не имеют выводных протоков – выделяют секреты в кровь, лимфу или тканевую жидкость

богато кровоснабжаются, имеют капилляры фенестрированного или синусоидного типа (для быстрого выхода гормонов)

органы паренхиматозного типа, паренхимы чем стромы

секреты ЖВС в малых количествах оказывают сильное действие на органы-мишени

ЖВС анатомически разобщены, но функционально связаны посредством гормонов

состав эндокринной системы:

органы – эндокринные железы /железы внутренней секреции - ЖВС/ - вырабатывают гормоны:

гипофиз, эпифиз

щитовидная железа, паращитовидная железа

надпочечники

эндокринные части неэндокринных органов:

островки Лангерганса поджелудочной железы

одиночные гормонпродуцирующие клетки – диффузная эндокринная система (ДЭС):

эндокриноциты желудка, кишечника и др.

клетки Сертоли извитых канальцев семенника

фолликулярный эпителий яичника

надпочечник (gl. suprarenalis /adrenalis/)

парный орган

лежит в поясничной области, у краниального конца почки или её кранио-медиального края

заключён в жировую капсулу почки

видовые особенности:

у собаки – желтоватый, удлиненно-овальной формы

у свиньи – коричневый, вытянутый с продольными и поперечными бороздами

у круп. рог. скота – красно-коричневый, левый – бобовидной, а правый – сердцевидной формы

у лошади – красно-коричневый, бобовидный

надпочечник - парный паренхиматозный зональный орган:

строма:

капсула из РСТ + гладкие миоциты, сосуды нервы, жир

трабекулы – из РСТ, отходят от капсулы внутрь органа

паренхима:

корковое вещество (кора) – из кортикоцитов – синтезируют гормоны кортикостероиды:

зоны коры:

субкапсулярная зона – камбий для коры

клубочковая зона – 10% коры - синтез минералокортикоидов (альдостерон и др.):

стимулируют всасывание Na в почках → задержка воды в организме → повышение АД

активируют воспалительные и иммунные реакции

пучковая зона – 75% коры – синтез глюкокортикоидов (кортизол /гидрокортизон/, кортизон):

повышают уровень глюкозы в крови за счёт синтеза из жиров и белков

подавляют воспалительные и иммунные реакции, уменьшают образование коллагена и склерозирование (замещение дефекта соединительной тканью)

сетчатая зона – 10-15% коры – синтезирует:

глюкокортикоиды

андрогены – мужские половые гормоны, стимулируют рост скелетных мышц при стрессе

эстрогены – женские половые гормоны

мозговое вещество – из хромафинноцитов – синтезирует:

катехоламины ( гормон адреналин, нейромедиатор норадреналин) – вырабатываются при стрессе, мобилизуют все ресурсы организма для выживания факторы роста

энкефалины – подавляют боль

эндорфины – вызывают положительные эмоции

щитовидная железа (gl. thyroidea)

вырабатывает гормоны :

тетрайодтиронин (тироксин, Т₄) и трийодтиронин (Т₃):

регулируют основной обмен веществ

процессы роста развития и дифференцировки тканей

ускоряют метаболизм белков, жиров и углеводов

увеличивают потребление кислорода клетками

клетки-мишени для этих гормонов – все клетки организма

тирокальцитонин – понижает уровень Са в крови, стимулируя остеобласты, повышает уровень Са в костях → увеличивается минерализация кости

соматостатин – подавляет рост и размножение клеток

серотонин – регулирует активность ряда экзо и эндокринных желез, микроциркуляцию и др.

щитовидна железа:

лежит на первых кольцах трахеи

цвет от темно-красного до коричнево-красного

анатомические части:

две симметричные доли (может быть третья – пирамидная доля)

перешеек – связывает доли (бывает железистый или из РСТ)

строение - паренхиматозный орган дольчатого строения:

строма:

капсула - из ПСТ

трабекулы – из РСТ, делят орган на дольки

внутридольковый каркас из РСТ с кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами

паренхима - фолликулы и интерфолликулярные островки из тиреоидного эпителия

фолликул щитовидной железы - структурно-функциональная единица,

образован 2 видами клеток:

тироциты – основные клетки, вырабатывают Т₃ и Т₄

парафолликулярные клетки (С-клетки) – 0,1%, врыбатывают тирокальцитонин, соматостатин, серотонин

внутри фолликула – коллоид – депонированные тиреоидные гормоны

размеры фолликулов 50-500мкм и зависят от функционального состояния органа (при гипофункции – увеличиваются, при гиперфункции - уменьшаются)

количество фолликулов – 10-30млн

паращитовидные железы (gl. parathyroideaе)

небольших размеров, плотные, округлые или эллипсоидной формы

по локализации бывают:

наружная – лежит вблизи щитовидной железы

внутренняя – лежит под капсулой щитовидной железы или в её паренхиме

строение - паренхиматозный дольчатый орган:

строма:

капсула - из РСТ, тонкая

перегородки – из РСТ, не полностью делят на дольки

паренхима - паратироциты тёмные (активные) и светлые (малоактивные)

секретируют гормон паратирин (паратгормон):

антагонист тирокальцитонина – повышает уровень Са в крови:

разрушением минерального компонента кости остеокластами

активацией образования в почках вит. Д – усиливает всасывание Са в кишечнике

функция желез усиливается:

при переломах

во время беременности

у птиц при яйцекладке

поражение желез →снижение Са в крови → судороги мышц