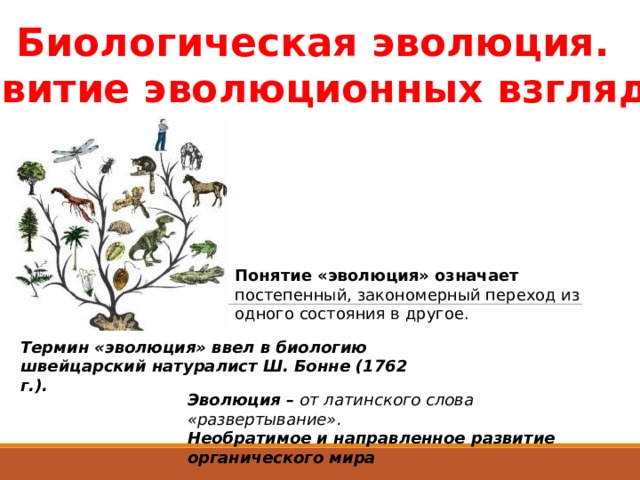

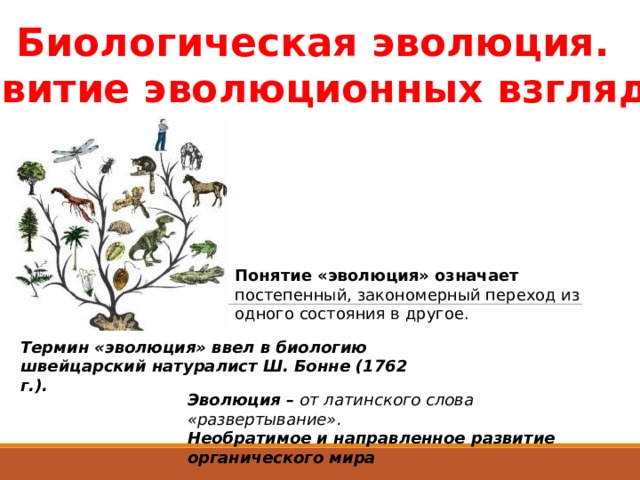

Биологическая эволюция.

Развитие эволюционных взглядов

Понятие «эволюция» означает постепенный, закономерный переход из одного состояния в другое.

Термин «эволюция» ввел в биологию швейцарский натуралист Ш. Бонне (1762 г.).

Эволюция – от латинского слова «развертывание».

Необратимое и направленное развитие органического мира

I этап развития эволюционных идей –

– учения античных философов

Уже в глубокой древности высказывались догадки о появлении жизни и постепенном изменении, развитии (эволюции) живой природы.

Автором одной из первых эволюционных идей можно назвать древнегреческого философа Гераклита Эфесского (VI–V вв. до н. э.), который высказал гениальную мысль, что Вселенная никогда ни кем не создавалась, она существовала всегда, в ней нет ничего неизменного – все движется, изменяется, развивается.

философ Гераклит Эфесский (VI–V вв. до н. э.)

«Вселенная никогда ни кем не создавалась,

она существовала всегда, в ней нет ничего неизменного – все движется, изменяется, развивается»

I этап развития эволюционных идей –

– учения античных философов

Благодаря работам Аристотеля и его учеников возникли зачатки сравнительной анатомии и эмбриологии, учение о соответствии организмов, идея градации. Особого внимания заслуживает разработка общих принципов классификации , которую он применил к животным , а его ученик Теофраст — к растениям .

У Аристотеля вид не имел значения главной систематической единицы .

Огромную роль в накоплении научных фактов сыграли Великие географические открытия . Период накопления знаний о разнообразных растениях и животных вошел в науку как описательный, инвентаризационный период .

ВЫВОД. Накопление фактического материала выдвигало необходимость создания научной терминологии и системы растений и животных

I этап развития эволюционных идей –

– учения античных философов

Эмпедокл , V в. до н. э.

Древнейшая теория эволюции

«в самом начале на свет появились разрозненные части различных организмов (головы, туловища, ноги). Они соединились между собой в самых невероятных сочетаниях (пример, кентавры – мифические полулюди - полукони). Позднее все нежизнеспособные комбинации погибли»

Уже в глубокой древности высказывались догадки о появлении жизни и постепенном изменении, развитии (эволюции) живой природы.

Другой древнегреческий мыслитель – Эмпедокл, живший в V в. до н. э. выдвинул одну из древнейших теорий эволюции. Он считал, что вначале на свет появились разрозненные части различных организмов (головы, туловища, ноги). Они соединились между собой в самых невероятных сочетаниях. Так появились, в частности, кентавры (мифические полулюди - полукони). Позднее будто бы все нежизнеспособные комбинации погибли.

II этап –развития креационизма

Господство христианской церкви в Европе привело к насильственному насаждению

метафизического мировоззрения в науке

«постоянство, неизменность и изначальная целесообразность всей природы, т.е. полное соответствие организма или органа выполняемым функциям, т.е. цели поставленной творцом при его создании»

Во времена мрачного средневековья церковь преследует опытное изучение природы.

Сущность метафизического мировоззрения заключается в представлениях о постоянстве, неизменности и изначальной целесообразности всей природы , т.е. полного соответствия организма или органа выполняемым функциям, т.е. цели, якобы поставленной творцом при его создании.

Всё это является идейной основой креационизма, учения согласно которому всё живое создано Богом и с течением времени остаётся неизменным.

Додарвиновский период

К. Линней автор лучшей искусственной систематики своего времени. Выделил 24 класса растений и 6 классов животных по нескольким отдельным произвольно взятым признакам

Линней установил реальность видов , четко акцентировал репродуктивную изоляцию между ними, обнаружил их стабильность, подготовил почву для постановки проблемы об их происхождении, ввел научную терминологию ( таксонов – вид, род, отряд, класс), и их иерархичность.

Новые виды могут образовываться при скрещивании

Вид – единица классификации. Предложил двойную ( бинарную) номенклатуру для названия видов.

Отнес человека к отряду приматов , классу млекопитающих

Недостатками работ Линнея считается

1. Креационизм – вид неизменен, все виды созданы творцом.

2. Приспособленность организмов – изначально целесообразно

1707—1778

Карла Линнея по праву называют отцом систематики

Его труды способствовали выходу биологии из кризиса и накоплению новых знаний

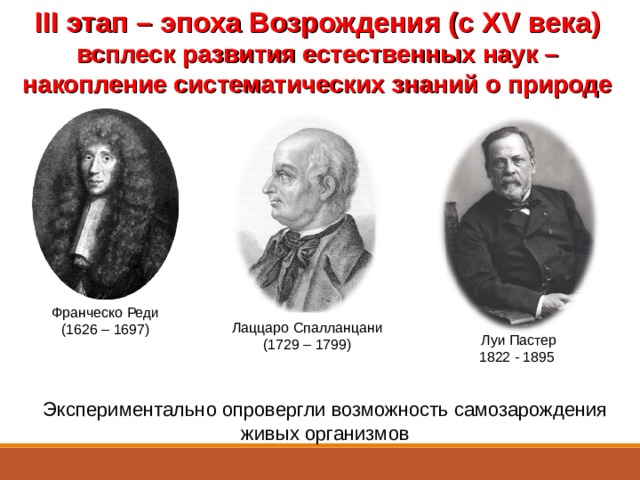

III этап – эпоха Возрождения (с Х V века) всплеск развития естественных наук – накопление систематических знаний о природе

Английский философ

Френсис Бэкон

(1561-1626)

закладывает основы экспериментального подхода

в научных исследованиях

совершают основополагающие открытия

в строении человеческого тела

(Х VI- Х VII века)

Андреас Везалий (Италия)

Уильям Гарвей

(Англия)

Додарвиновский период

Английский биолог Дж. Рэй впервые свел вид к рангу биологического понятия . Были установлены три особенности вида :

- объединение многих особей;

- морфологическое и физиологическое сходство между ними;

- способность к общему размножению и воспроизведению потомства, которое сохраняет сходство с родительскими формами

1627 – 1 705

III этап – эпоха Возрождения (с Х V века) всплеск развития естественных наук – накопление систематических знаний о природе

Роберт Гук

Англия

1635-1703

Италия

Нидерланды

Открытие существования микромира

III этап – эпоха Возрождения (с Х V века) всплеск развития естественных наук – накопление систематических знаний о природе

Франческо Реди (1626 – 1697)

Лаццаро Спалланцани

(1729 – 1799)

Луи Пастер

1822 - 1895

Экспериментально опровергли возможность самозарождения живых организмов

IV этап – развитие концепции трансформизма – естественное непрерывное развитие живой природы

Жорж Луи Леклерк Бюффон, Франция,

(1707 – 1788)

- Жорж Луи Леклерк Бюффон, Франция, (1707 – 1788)

- Жорж Луи Леклерк Бюффон, Франция, (1707 – 1788)

… Организмы, имеющие общих предков,

претерпевают изменения

под воздействием окружающей среды

в течение длительного времени . ..

- … Организмы, имеющие общих предков, претерпевают изменения под воздействием окружающей среды в течение длительного времени . ..

- … Организмы, имеющие общих предков, претерпевают изменения под воздействием окружающей среды в течение длительного времени . ..

Чарльз Лайель, Англия , (1797 – 1875)

… роль организмов в истории земной коры

и связь между развитием

органического и неорганического мира

- … роль организмов в истории земной коры и связь между развитием органического и неорганического мира

- … роль организмов в истории земной коры и связь между развитием органического и неорганического мира

- Не создали целостной системы взглядов, аргументирующих идею эволюционного развития

- Однако на этом этапе были выявлены основные проблемы будущего эволюционного учения

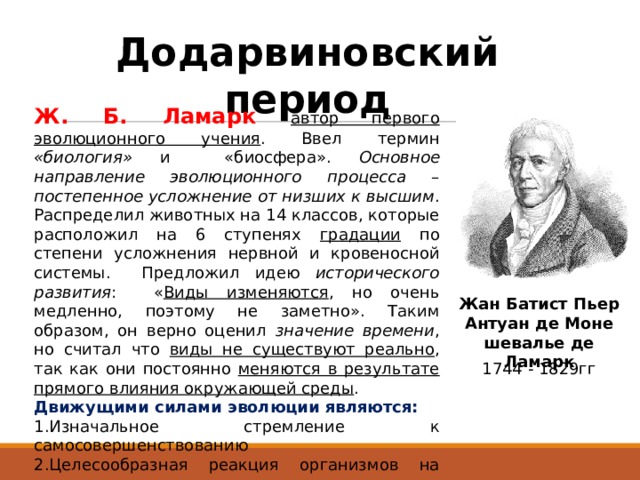

Додарвиновский период

Ж. Б. Ламарк автор первого эволюционного учения . Ввел термин «биология» и «биосфера». Основное направление эволюционного процесса – постепенное усложнение от низших к высшим . Распределил животных на 14 классов, которые расположил на 6 ступенях градации по степени усложнения нервной и кровеносной системы. Предложил идею исторического развития : « Виды изменяются , но очень медленно, поэтому не заметно». Таким образом, он верно оценил значение времени , но считал что виды не существуют реально , так как они постоянно меняются в результате прямого влияния окружающей среды .

Движущими силами эволюции являются:

- Изначальное стремление к самосовершенствованию

- Целесообразная реакция организмов на среду: упражнение или не упражнение органов.

- Благо приобретенные признаки при этом наследуются.

Жан Батист Пьер Антуан де Моне шевалье де Ламарк

1744 - 1829гг

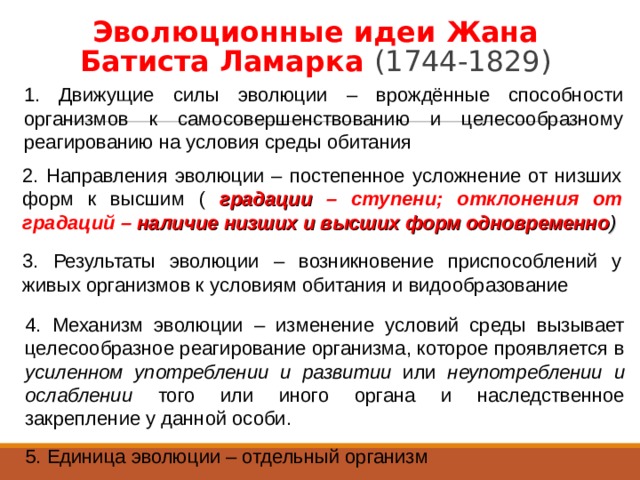

Эволюционные идеи Жана Батиста Ламарка (1744-1829)

1. Движущие силы эволюции – врождённые способности организмов к самосовершенствованию и целесообразному реагированию на условия среды обитания

2. Направления эволюции – постепенное усложнение от низших форм к высшим ( градации – ступени; отклонения от градаций – наличие низших и высших форм одновременно )

3. Результаты эволюции – возникновение приспособлений у живых организмов к условиям обитания и видообразование

4. Механизм эволюции – изменение условий среды вызывает целесообразное реагирование организма, которое проявляется в усиленном употреблении и развитии или неупотреблении и ослаблении того или иного органа и наследственное закрепление у данной особи.

5. Единица эволюции – отдельный организм

Пример эволюционных изменений по Ламарку

Основные положения эволюционного учения Чарлза Дарвина

Ч. Дарвин — английский естествоиспытатель, основоположник Теории эволюции . Во время кругосветного путешествия (1831—1836) собрал богатый научный материал, который стал основой его главного труда «Происхождение видов» (1859). Эволюция, по Ч. Дарвину, состоит в беспрерывных приспособительных изменениях видов.

Основные положения учения Ч. Дарвина

1. Предпосылки эволюции: наследственность и изменчивость

2. Движущие силы: борьба за существование и естественный отбор

3. Эволюция — постепенное усложнение и повышение организации живых существ (у эволюции прогрессивный характер).

4. Единицей эволюции является - вид.

Изменчивость

Групповая (ненаследственная, определенная)

Индивидуальная (наследственная, неопределенная)

Подобное изменение всех особей потомства в одном направлении вследствие влияния определенных условий

Соотносительная (корреляционная)

Появление разнообразных незначительных отличий у особей одного сорта, породы, вида, которыми, существуя в схожих условиях, одна особь отличается от других. Не исключена возможность и разных отклонений

Изменение структуры или функции одной части нередко обуславливает также определенные изменения других