СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Материалы обобщенного педагогического опыта по теме "РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ"

Одна из важнейших задач, которая стоит перед современной школой – это необходимость формирования и развития ключевых компетенций - формирование "новой системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся". Отсюда и компетентностный подход в обучении. В его основе лежит задача научить людей самостоятельно решать жизненные проблемы, применять те умения, которые помогают человеку ориентироваться в новых условиях личной и общественной деятельности, достигая поставленных целей.

Тема является актуальной, так как в современных условиях качество образования зависит не от объема фактических знаний учащегося, а от уровня владения ключевыми компетенциями.

Просмотр содержимого документа

«Материалы обобщенного педагогического опыта по теме "РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ"»

ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова»

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Развитие ключевых компетенций учащихся на основе применения на уроках биологии инновационных методов и технологии электронного обучения»

Евтушенко Антонина Геннадьевна,

учитель биологии

8-029-528-02-53

e-mail: [email protected]

1. Информационный блок

1.1. Название темы опыта

Тема опыта «Развитие ключевых компетенций учащихся на основе применения на уроках биологии инновационных методов и технологии электронного обучения»

1.2. Актуальность опыта

Одна из важнейших задач, которая стоит перед современной школой – это необходимость формирования и развития ключевых компетенций - формирование "новой системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся". Отсюда и компетентностный подход в обучении. В его основе лежит задача научить людей самостоятельно решать жизненные проблемы, применять те умения, которые помогают человеку ориентироваться в новых условиях личной и общественной деятельности, достигая поставленных целей.

Тема является актуальной, так как в современных условиях качество образования зависит не от объема фактических знаний учащегося, а от уровня владения ключевыми компетенциями.

Проблемность выбранной темы заключается в том, что усвоение учащимися ключевых компетенций – это длительный процесс, который опирается на возрастные особенности интеллектуального развития и познавательные способности личности. Результаты многочисленных диагностик, проведенных известными психологами, свидетельствуют, что формирование способностей рассуждать, используя гипотезы, формулировать и работать с абстрактными понятиями заканчивается к 15 годам. В 10-м классе только половина учащихся применяют в своей деятельности абстрактный способ мышления. Кроме того, у них формируется такой логический прием, как классификация. И только в 11-ом классе укрепляется способность к обобщениям, умение составления развернутых характеристик объектов изучения. Поэтому задача учителя создать условия и контролировать зону ближайшего развития ученика, оказать ему максимум помощи, чтобы в зоне актуального развития ученики самостоятельно дополняли полученные знания, вырабатывали умения и навыки.

1.3. Цель опыта

Способствовать повышению качества образования, развитию ключевых компетенций учащихся через систематическое применение на уроках биологии инновационных методов и технологии электронного обучения.

1.4. Задачи опыта

-повысить качество обучения, развития и воспитания учащихся за счёт совершенствования организационных форм образовательного процесса, совершенствования методики обучения;

- проанализировать результативность использования инновационных методов и электронных технологий как средства формирования ключевых компетенций учащихся.

1.5. Длительность работы над опытом

Продолжительность работы по данной теме составляет 4 года. Основные этапы работы следующие:

Изучение психолого-педагогической литературы по теме. Одновременно с изучением литературы рассматривался практический опыт по классификации компетенций А. В. Хуторского.

Подбор и обоснование форм, методов и приёмов по развитию ключевых компетенций подростков на уроках биологии. Также на данном этапе проводилась опытно-экспериментальная работа по включению в процесс обучения форм, методов и приёмов по развитию ключевых компетенций учащихся.

Разработка дистанционного курса и сайта «Биология».

Проведение уроков биологии, подготовка лицеистов к сдаче ЦТ с использованием разработанных материалов.

Рефлексия

2. Описание технологии опыта

2.1. Ведущая идея опыта

Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не ставим передними проблемы, которые им надо решить».

Роджер Левин

Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Сама жизнь заставляет нас активно использовать инновационные методы и технологии электронного обучения в образовательном процессе, прежде всего, чтобы снять различные негативные тенденции, облегчить процесс усвоения суммы знаний по каждому конкретному предмету. Основная идея опыта – работу с учебным материалом на уроке необходимо сделать средой для развития ключевых компетенций учащихся.

Напомню, что исходя из основных целей образования, а также структуры социального опыта, опыта личности, основных видов деятельности ученика А.В.Хуторской выделяет семь групп ключевых компетенций:

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами учащегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика, программа его жизнедеятельности в целом.

2. Общекультурные компетенции. Это круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира.

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.

4. Информационные компетенции. Это совокупность компетенций в сфере информационной деятельности с использованием комплекса современных информационно-компьютерных технологий. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.

5. Коммуникативные компетенции. Это совокупность компетенций в сфере коммуникативной деятельности. Они включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.

6. Социально-трудовые компетенции. Это совокупность компетенций в различных сферах социальной и трудовой деятельности человека. Сюда входят знания и опыт в сфере гражданско-общественной деятельности, социально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений, в сфере экономики и права, в области профессионального самоопределения.

7. Компетенции личностного самосовершенствования. Это совокупность компетенций, направленных на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Учащийся овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения.

Несомненно, что компетентностный подход требует внесения изменений в условия реализации процесса обучения, корректировки всех его компонентов – целей, содержания, методов и форм обучения. Для его реализации принципиально необходимыми условиями являются следующие:

-изменение роли педагога — от транслятора знаний и способов деятельности к организатору образовательного процесса, к проектированию индивидуальной траектории интеллектуального (личностного) развития каждого учащегося;

- изменение подхода к целеполаганию как процессу самостоятельной внутренне мотивированной процедуре постановки целей;

- определение общепредметного содержания образования и ключевых, общепредметных, предметных компетенций (определение и отбор содержания образования, необходимого для формирования компетентности учащегося);

- изменение методов обучения, которое должно содействовать выявлению и формированию образовательных компетенций в зависимости от личных склонностей учащихся;

- применение принципиально иных (альтернативных) оценочных процедур, которые должны учитывать особенности приобретаемого опыта (набора компетенций), который у каждого обучающегося будет своим;

- создание образовательной среды, стимулирующей к формированию ключевых компетенций.

Современные учащиеся, как участники информационного общества – это люди экранной динамичной информации. Психологи утверждают, что информация на экране монитора, проектора воспринимается ими намного лучше, чем печатная книжная информация. Анимация, видеоизображение, звук делают изучаемые события и явления более наглядными, а, значит, и доступными, таким образом, превращая процесс обучения в более комфортный для учащегося. Использование ИКТ на уроке позволяет рационально организовать рабочее время учителя и учащихся, т.к. учителю не нужно писать на доске мелом, отвернувшись от класса, развешивать таблицы, менять демонстрируемый материал и т.д. Заранее подготовленная информация к уроку появляется в нужно время, в эстетичной форме, в заранее продуманном темпе и объеме.

2.2 Описание сути опыта

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся обществе, формирование у него способностей к саморазвитию. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму повседневной жизни человека, которая применима во всех сферах его деятельности.

Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого «нешаблонного» мышления, развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели применения инновационных технологий в образовательном процессе.

Использование ресурсов сети Интернет

При изучении биологии в 10 классе учащиеся сталкиваются с объектами микромира буквально с первых уроков, например, при изучении основ цитологии использую материалы сайтов «http://ru.vlab.wikia.com», проект «Вся биология»-«http://biology.asvu.ru/», «Собери молекулу», и др.

Для повышения эффективности учебного процесса в целом, используя электронные средства обучения, особое значение приобретают методы визуализации, адекватные зрительному восприятию и удобные для однозначного толкования полученных результатов. Образовательной виртуальной средой с насыщенным мультимедийным контентом являются виртуальные лаборатории, которые предоставляют возможность просмотра объектов и процессов реального времени не всегда доступных для обычной школьной лаборатории.Например, на уроках биологии применяю виртуальную образовательную лабораторию http://www.virtulab.net/ (изучение тем «Приспособленность организмов к среде существования», «Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой», «Вид и его критерии», «Выявление изменчивости у особей одного вида» и др.). Благодаря использованию мультимедиа-ресурсов я также могу предложить учащимся виртуальные экскурсии в природу, в музей.

Главное их преимущество – они позволяют проводить такие эксперименты, которые в реальности были бы невозможны по соображениям безопасности, временным характеристикам и т.п. Главный недостаток подобных программ – естественная ограниченность заложенной в них модели, за пределы которой обучаемый выйти не может в рамках своего виртуального эксперимента.Использование ИКТ в сочетании с методом проектов, презентациями

Чтобы сделать учебный процесс наиболее познавательным и эффективным, применяю метод творческих проектов, который способствует развитию творческой, интеллектуальной, активно действующей личности. Учащимися при подготовке к уроку созданы проекты «Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем», «Беловежская пуща: легенды и были, памятники природы. Удивительное и замечательное рядом», «Прокариоты и эукариоты: сходство и отличие», «Выявление количественного содержания витамина Р в черном чае разных сортов», «Асимметрия больших полушарий мозга и особенности развития способностей лицеистов, различающихся по латеральному профилю», «Производство йогурта в домашних условиях» и другие. С презентациями учащиеся выступают на обобщающих уроках, уроках-лекциях, уроках-семинарах, научно-практических конференциях.

На уроке целью презентации может быть: актуализация знаний, сопровождение объяснения учителем нового материала, первичное закрепление знаний; обобщение и систематизация знаний.

Данная форма позволяет мне представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией. В этом случае задействуются различные каналы восприятия материала, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся.

Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения. Это становится возможным благодаря свойствам интерактивности электронных учебных приложений, которые наилучшим образом приспособлены для организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся.

Использование мультимедийных электронных учебников и пособий

На первых этапах изучения биологии в 10 классе большую трудность представляет пространственное строение молекул белка, нуклеиновых кислот. В учебниках биологии приведено лишь несколько рисунков по строению молекул органических веществ. Так как рисунок плоский и двухмерный, то пространственный образ приходится додумывать, воображать. В случае использования интерактивного мультимедийного курса «1С. Образовательная коллекция. Органическая химия» любой объект может быть представлен не только в строго определенной, зафиксированной форме на плоскости, его можно перемещать в пространстве и рассматривать под разными углами.

На уроках применяю мультимедийные курсы:

«1С. Образовательная коллекция. Основы общей биологии. 9 класс»

«1С. Образовательная коллекция. Комплект электронных учебных материалов для школы по биологии и химии»

«1С. Образовательная коллекция. Общая и неорганическая химия. 10-11 класс»

«1С. Образовательная коллекция. Химия. Базовый курс» и др.

«Энциклопедия Кирилла и Мефодия» (при изучении экологии, когда речь идет о глобальных экологических проблемах; http://megabook.ru/) и др.

Adobe Flash (ранее Macromedia Flash), или просто Flash – мультимедийная платформа компании Adobe для создания веб-приложений, мультимедийных презентаций, анимаций. В основе анимации во Flash лежит векторный морфинг, то есть плавное «перетекание» одного ключевого кадра в другой. Программирование во Flash позволяет создавать интерактивные тесты и более сложные задания, при выполнении которых ученик может ввести ответ с клавиатуры или выбрать его из предложенного множества ответов, а затем проверить правильность выполнения задания. Разрабатываемые учебные материалы можно использовать на уроках для фронтальной работы на интерактивной доске, для групповой или парной работы в компьютерном классе, для самостоятельной работы учеников дома на собственных персональных компьютерах, материалы удобно применять во внеурочной работе при подготовке учащихся к сдаче ЦТ. Первым видом заданий, которые используются наиболее часто и могут быть созданы в разных оболочках, являются интерактивные тесты с выбором одного или не- скольких правильных ответов, интерактивность заключается в возможности проверить правильность каждого ответа и подсчете общего количества правильных ответов. Во Flash легко создавать тесты соответствия, причем можно использовать как прием введения последовательности ответов с клавиатуры, так и прием «перетаскивания» объектов, в ходе которого правильный ответ совмещается с соответствующим вопросом. После выполнения задания возможно осуществить проверку.

Преимущество таких электронных интерактивных продуктов, самостоятельно разработанных учителем, заключается в том, что они позволяют учесть особенности как самого педагога, так и уровень подготовки учеников, позволяют включить ученика на этапе работы за компьютером в процесс диалогового взаимодействия с программой, дают возможность расширить набор педагогических приемов и методов учителя, повысить эффективность его педагогического труда за счет увеличения доли самостоятельной работы учащихся по предмету и могут быть легко адаптированы к любым педагогическим методам и технологиям.

В своей практике применяю имеющиеся учебные электронные пособия на различных этапах урока: при изучении нового материала, для закрепления полученных знаний, контроля знаний, выполнения лабораторных и практических работ, получения дополнительной информации на уроке.

Коррекция и контроль знаний учащихся

Для коррекции и контроля знаний учащихся использую как готовые, так и самостоятельно составленные тесты.

Электронное тестирование упрощает поиск пробелов в усвоении материала, позволяет определить слабые стороны учебной программы, позволяет акцентировать внимание на особо значимых аспектах. Структура тестов обусловлена принципами «от теории к практике», «от простого к сложному». Сначала идут вопросы с множественным выбором – установление соответствий между группой понятий и определений, за ними следуют вопросы на понимание основных элементов рассматриваемой темы. Используются как вопросы с единственно правильным ответом, так и с упорядоченной последовательностью ответов по критериям выборки.

Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и тесты. Главное их достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и автоматизированная обработка полученных результатов. Главный недостаток – негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому проявить свои творческие способности. По таким программам тренажерам ученики могут готовиться к тематическому контролю, к сдаче ЦТ по биологии.

Использование сайта

Используя сайт, имею возможность поместить дополнительную текстовую информацию по основным темам курса, видеоматериалы, задания, тесты, вопросы к зачету на повторение и т.д. Удобен в работе с учащимися на период каникул, когда необходимо продолжить работу по той или иной теме курса, подготовку к НПК и т.д.

Таким образом, применение инновационных методов и электронных технологий способствует повышению интереса учащихся к обучению, развивают их всесторонне, показывают значение биологии как прикладной науки.

2.3. Результативность и эффективность опыта

Результаты работы по формированию компетенций предстают перед нами в виде учебных и личностных достижений учащихся на различных уровнях:

– результаты контроля знаний в любой форме, выполнение учащимися творческих заданий на учебных занятиях и презентация результатов своей деятельности, в том числе на НПК;

- участие учащихся в конкурсах, проектах на уровне учебного заведения, города и т.д.

Таким образом, представленные методы обучения способствуют:

активизации познавательной деятельности;

возникновению новых мотивов познавательной деятельности и, как следствие, росту интереса к предмету;

формированию творческого мышления;

развитию коммуникативных способностей;

выполнению заданий исследовательского характера;

применению полученных знаний в жизни.

Заключение

На основании опыта можно сделать следующие выводы:

1. Благодаря электронным средствам обучения усвоение материала происходит быстро, непринужденно, с интересом. Это подтверждает и анализ качества знаний.

2. Правильно подобранная форма обучения способствует эффективному сочетанию учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с творческой деятельностью лицеистов.

3. Использование в процессе обучения компьютерных технологий способствует: эффективному усвоению учебного материала; помогает сделать процесс обучения более разнообразным и увлекательным, личностно-развивающим; позволяет принципиально расширить возможности учителя в выборе и реализации средств и методов обучения.

4. Грамотно организованная деятельность на уроке ориентирует учащихся на овладение определенными компетенциями:

познавательной – проявляется в возрастании интереса к предмету, развитии умения учиться и оперировать своими знаниями);

информационной – характеризуется быстротой получения нужной информации, способностью владеть информационными технологиями, работать со всеми видами информации, умением критически оценивать полученные для работы медиа источники;

коммуникативной - в ходе работы лицеисты обращаются за консультациями к специалистам, при защите своих работ не только представляют структурированные материалы, но и отвечают на вопросы по затронутой проблеме, отстаивают собственную точку зрения на данную проблему;

самоорганизации - при работе над проектом или исследовательской работой учащиеся ставят учебные цели и задачи, самостоятельно составляют план работы, распределяют время на выполнение того или иного вида деятельности;

самообразовательной - способность к самообразованию, организации собственных приемов самообучения, высокий уровень ответственности за уровень личной самообразовательной деятельности, гибкость применения знаний, умений и навыков в новых нестандартных условиях).

5. Актуальность применения инновационных методов и технологии электронного обучения заключается в:

появлении качественно нового типа урока (его значимые характеристики - динамика, информативность, большой спектр наглядных пособий, в том числе для возможности качественной проверки знаний учащихся с помощью тестов, тренажеров, динамических моделей);

ускорении учебного процесса благодаря более тесному взаимодействию между учителем и учащимися, развитию способности к самообразованию, организации собственных приемов самообучения, высокому уровню ответственности за уровень личной самообразовательной деятельности, гибкости применения знаний, умений и навыков в новых нестандартных условиях.

Опыт может быть интересен учителям, которые любят свой предмет, имеют высокий уровень самообразования и стремятся развивать ключевые компетенции учащихся.

Приложение 1.

Литература:

Анатова Н.Я. Информационные технологии в школьном образовании / Н.Я.Анатова. - Москва, 1994.

Запрудский Н. И. Моделирование и проектирование авторских дидактических систем / Пособие для учителей. – Мн.: Сэр-Вит, 2008. – 340 с.

Запрудский Н. И. Современные школьные технологии-2. Мн: Сэр-Вит, 2010. 252 с.

Запрудский Н. И. Педагогический опыт: обобщение и формы представления: Пособие для учителя. – Минск.: Сэр-Вит, 2014. 256 с.

Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения [Текст] : учебно-методическое пособие / С. С. Кашлев ; рец. Л. П. Гимпель. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 224 с

Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов. – Мн.: Вышейшая школа, 2002. – 93 с.

О путях внедрения компетентностного подхода в образовательную практику: дидактический и управленческий аспекты / Компетентностный подход в образовании: история и современность: тезисы докладов Междунар. Науч.-пркт. Конф (16-17 апр. 2013 г., г. Минск, Беларусь) / гл. ред. Т.И. Мороз и др. – Минск: МГИРО, 2013. С. 5-7.

Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Е.С.Полат. — Москва,1999.

Тюко В.В. Диагностика и коррекция уровня сформированности общеучебных интеллектуальных умений школьников/ В.В.Тюко// Адукацыя I выхаванне. – 2013. -№12. – С.53-58.

Приложение 2.

Список некоторых публикаций в сети Интернет за 2014-2016 годы

| № п/п | Название материала | Дата публикации | Адрес сайта |

| | Интенсификация учебно-познавательной деятельности учащихся на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий | 08.01.2016 | http://multiurok.ru/ |

| | Эффективные приемы использования локальной сети для организации уроков по биологии | 26.12.2015 | |

| | Организация самообразования педагога как фактор его профессионально-личностного становления. | 26.12.2015 | |

| | Урок по теме «Спирты. Химические свойства спиртов» | 26.12.2015 | |

| | Совершенствование методики современного урока биологии через использование интерактивных методов обучения. Материалы обобщения опыта работы | 26.02.2015 | |

| | Урок биологии по теме "Экосистема. Связи организмов в экосистеме" | 26.02.2015 | |

| | Урок биологии по теме: «Температура и влажность как экологические факторы» | 05.01.2015 | |

| | Медиаазбука по теме "Размножение живых организмов" | 02.01.2015 | |

| | Медиаазбука по теме "Генетика" | 02.01.2015 | |

| | Медиаазбука по теме «Строение клетки» | 26.12.2014 | |

| | Обобщение и систематизация знаний по теме «Химическая связь и строение вещества» | 18.11.2016 | https://infourok.ru |

| | Урок по теме «Цепи и сети питания. Экологические пирамиды. Отработка способов действий при решении задач по темам «Цепи и сети питания», «Экологические пирамиды, правило 10 %» | 18.11.2016 | |

| | Урок по теме: «Альдегиды. Химические свойства альдегидов» | 19.11.2016 | |

| | Тема урока: «Сущность понятия «Глобальные проблемы человечества». Геоэкологические проблемы» | 19.11.2016 |

Приложение 3.

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды. Отработка способов действий при решении задач по темам «Цепи и сети питания», «Экологические пирамиды, правило 10 %»

Тип урока: урок комбинированный.

Цель урока: развитие информационно-коммуникативной компетентности лицеистов через деятельностный подход в обучении; экологизация мышления лицеистов.

Задачи урока:

Образовательные:

- закрепить понятия «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема»;

– актуализировать знания учащихся по разделу «Функциональные группы организмов в биогоценозе»;

– рассмотреть вопрос о связях организмов в сообществах;

– изучить формы отражения этих взаимосвязей (пищевые цепи, экологические пирамиды);

– сделать вывод о важности сохранения взаимосвязей организмов в биоценозах.

Развивающие:

- развивать навыки коллективной мыслительной деятельности учащихся; умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические умозаключения, аргументировано отвечать.

Воспитательные:

- экологическое воспитание учащихся; формирование ответственности за сохранность биоценозов как компонентов биосферы.

Формы, методы: фронтальная беседа-рассуждение, элементы лекции с демонстрационным сопровождением, коллективная работа по заданиям инструктивных карт; работа с заданиями интерактивного характера; учебный мозговой штурм.

Оборудование, материалы: интерактивная доска, компьютер, проектор, презентация урока, модели экологических пирамид, блокноты заданий, маркеры, видеоролики по теме урока.

План урока:

1. Вступительное слово учителя. Тема, эпиграф урока.

2. Актуализация знаний: «Конструктор слов» – формирование понятий темы.

3. Инициализация урока: цель, личностная задача учащихся.

4. Изучение нового материала с элементами поэтапного закрепления + повторение материала:

А) «Терминологическая мозаика»;

Б) Связи организмов в биогеоценозе – элемент лекции;

В) Работа по карточкам-заданиям;

Г) Учебный мозговой штурм (УМШ) – «Задача Чарльза Дарвина»

Д) Экологические пирамиды – элемент лекции + работа с пирамидой-моделью;

Е) Коллективная мыследеятельность – решение экологических задач;

Ж) Составление синквейнов по теме;

5. Информация о домашнем задании.

6. Рефлексия.

Глоссарий темы (термины в виде облака на экране перед началом урока):

Биоценоз – биогеоценоз – экосистема;

Автотрофы – продуценты;

Гетеротрофы – консументы – редуценты (деструкторы);

Пищевые (трофические) цепи – цепи выедания (пастбищные); цепи разложения (детритные);

Экологические пирамиды: пирамиды численности, биомассы, энергии.

ХОД УРОКА:

(На доске записана тема урока; эпиграф записан на экране интерактивной доски, Слайд 1).

1. Организационный момент. Сегодня на уроке нам предстоит сделать очередной шаг к познанию незыблемых законов природы. Обратите внимание на эпиграф урока (Слайд 2):

Виды в биогеоценозе приспособлены друг к другу настолько, что их сообщество составляет системное целое.

Правило взаимоприспособленности К.Мёбиуса

2. Актуализация знаний по теме:

«Конструктор слов» – формирование понятий темы (фронтальная работа со слайдами):

А) Какие экологические термины можно сконструировать из предложенных корней? (Слайд 3) (био – система – эко – ценоз – гео). Ответ: биоценоз, биогеоценоз, экосистема.

Б) Соберите определение для термина «биогеоценоз» из предложенных разрозненных частей. Ответ: Биогеоценоз – однородный участок земной («гео») поверхности с определённым составом живых организмов (биоценозом) и условиями среды обитания, объединённых обменом веществ и энергии (Слайд 4).

В) Было бы неверно считать термины «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз» синонимами, несмотря на то, что между ними много общего. Как вы считаете, почему? Подберите определения к предложенным терминам и определите, кто и когда ввёл их в науку. (Слайд 5, задание на соотнесение понятий)

| 1. Биоценоз | А. открытая совокупность совместно обитающих организмов, связанных между собой и условиями существования (капля воды, муравейник, пень, поле) | а) В.Н.Сукачёв, 1942 |

| 2. Биогеоценоз | В. сообщество организмов, входящих в состав биогеоценоза | в) А. Тенсли, 1935 |

| 3. Экосистема | С. точно ограниченная система, границы которой определяются характером растительности (лес, степь, ельник) | с) Карл Мёбиус, 1877 |

Ответ: 1Вс; 2Са; 3Ав.

Если хотят подчеркнуть, что сообщество открыто для поступления энергии извне, предпочитают термин «экосистема», если говорят о связях внутри сообщества, оперируют понятием «биогеоценоз».

3. Инициализация урока

Тема: «Цепи и сети питания. Экологические пирамиды. Отработка способов действий при решении задач по темам «Цепи и сети питания», «Экологические пирамиды, правило 10 %»».

Цель: изучить трофические (пищевые) связи между функциональными группами организмов в сообществах и способы их графического отражения; научиться решать задачи по темам.

Личностная задача ученика: чётко представлять пищевые (энергетические) взаимосвязи между организмами в биогеоценозах; обосновывать необходимость их сохранения; уметь решать задачи по темам «Цепи и сети питания», «Экологические пирамиды, правило 10 %» .

4. Изучение нового материала + закрепление + повторение

А) «Терминологическая мозаика»

Изучение любой темы предполагает знание её терминологии. Давайте вспомним, что означают термины «автотрофы», «гетеротрофы», «консументы», «редуценты (деструкторы)».

Б) Связи организмов в биогеоценозе – элемент лекции (Слайды 6-11):

Единственный источник энергии на Земле – Солнце. Автотрофы (в основном, зелёные растения, сине-зелёные водоросли) путём фотосинтеза преобразуют энергию Солнца в энергию химических связей. Они становятся источником органических веществ для всех остальных организмов и «кормят» гетеротрофов. В первую очередь, консументов 1-ого порядка (травоядных животных), те становятся пищей для консументов 2-ого порядка (хищников) и т.д. После смерти любой организм подвергается разложению благодаря деятельности грибов и микроорганизмов (деструкторов, или редуцентов). Стрелки между группами организмов означают направление движения органического вещества, а значит, энергии, которая в нём заключена.

– Поясните, что означает стрелка между редуцентами и продуцентами?

– Может ли энергия передаваться по замкнутому кругу?

– Что произойдёт, если Солнце перестанет существовать?

Отразить пищевые связи между организмами можно с помощью пищевой (трофической) цепи. Пищевая цепь — это последовательность организмов, в которой каждый из них съедает или разлагает другой. Каждое звено пищевой цепи называют трофическим уровнем.

Перед вами на экране примеры пищевых цепей (Слайд 12. Примеры пищевых цепей):

Трава → заяц →волк. (продуцент → травоядное → плотоядное)

Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная птица → хищная птица.

– Что объединяет эти цепи? (Ответ: Они начинаются с автотрофов)

Приведенные выше типы пищевых цепей начинаются с фотосинтезирующих организмов и носят название пастбищных (или цепей выедания).

Вот ещё примеры пищевых цепей (Слайд 13. Примеры пищевых цепей):

Листовая подстилка → дождевой червь → черный дрозд → ястреб-перепелятник.

Экскременты животных → жуки-навозники → птицы.

– Чем они принципиально отличаются от цепей первой группы? (Ответ: Они начинаются с мёртвой органики)

Тип пищевых цепей, начинающихся с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных, относят к детритным пищевым цепям (цепям разложения). (Слайд 14-15. Классификация пищевых цепей)

(Затем 2 учащихся выходят к доске и устанавливают изображения организмов в пищевых цепях, которые предложены в виде динамических кубиков на экране)

Мертвое животное → личинки падальных мух → травяная лягушка →обыкновенный уж.

Нектар → муха → паук → землеройка → сова.

(Просмотр видеоматериалов)

В) Работа по карточкам-заданиям. На основе анализа текста постройте пищевую цепь, состоящую из организмов, упоминаемых в тексте.

Карточки-задания для групп (Слайд 16,17)

Группа 1. Хулиганы-воробьишки – превосходные воришки.

Им зерно лишь подавай – поуменьшат урожай.

Вот китайцы подсчитали, сколько зерен потеряли,

И издали свой декрет – воробьев свести на нет!

Перебили всех подряд, ждут – каков же результат?

Поначалу, в самом деле, закрома их пополнели.

А потом пришла беда – отворяйте ворота!

Все посевы, урожай насекомые сожрали.

Их в таком большом числе прежде не было нигде.

Оказалось, воробьята не едят совсем зерна-то:

Им родители с полей тащут мошек и червей.

Стало тут властям понятно – надо птиц вернуть обратно.

И пришлось им воробьев из чужих вести краев.

Если все с плеча рубить, можно ж дело загубить!

Группа 2. Ну что же, подведем баланс,

Чтоб в стихотворном виде

Экосистему юный глаз

Отчетливей увидел.

Она система потому,

Что в ней по форме строгой

Необходимый всем продукт

Идет своей дорогой.

и кто системе служит –

Живет себе, не тужит.

Вот на зеленый стебелек

садится пестрый мотылек,

попил нектар со всех цветов,

Их опылил – и в путь готов.

Но тут попался – Боже мой! –

На завтрак птице луговой.

А у нее гнездо в траве

И куча птенчиков в гнезде.

И уж, конечно, их помет

Питание траве дает.

Группа 3. Под микроскопом он открыл, что на блохе

Живет блоху кусающая блошка;

На блошке той – блошинка-крошка,

В блошинку же вонзает зуб сердито

Блошиночка, и так ad infinitum.

Составьте пищевую цепь, сохраняя литературные (поэтические) названия организмов.

Анализ выполнения задания у доски (по одному представителю от каждой группы)

Г) Учебный мозговой штурм – «Задача Чарльза Дарвина»

Вы усвоили, как составляются пищевые цепи. А теперь я предлагаю закрепить материал в творческом виде. Вашему вниманию представляется логическая задача Чарльза Дарвина. Именно её он задал коллегам-учёным на заседании научного общества для того, чтобы проиллюстрировать, что всё в природе взаимосвязано:

– Какая существует связь между числом старых дев, проживающих в Англии, и удоем коров (количеством молока, которое дают коровы)?

Больше старых дев, больше одомашненных кошек, меньше истребляется мышей, больше разоряют мыши гнёзда шмелей на полях, меньше опыляется клевера, меньше качественного корма для коров, меньше молока.

Постройте пищевые цепи на основе текста решения задачи.

Клевер –– Шмели –– Мыши –– Кошки.

Клевер –– Коровы.

Из данных схем легко заключить, что клевер (продуценты) может являться пищей для нескольких животных. В природе, действительно, работают чаще не пищевые цепи, а пищевые сети, состоящие из нескольких цепей. Например (пример на слайде). Как вы думаете, какое это имеет значение? В случае исключения звена пищевой цепи она не распадается, а сохраняется в изменённом виде.

Д) Экологические пирамиды – элемент лекции + работа с пирамидой-моделью. «Выкройку» пирамиды-модели (со сторонами – пирамида чисел, биомассы, энергии и основанием – пищевая цепь) получает каждая группа и их задача склеить пирамиду и познакомиться с информацией по теме (сообщение учащихся)

Информационный недостаток любой пищевой цепи – это то, что она показывает схему пищевых взаимосвязей, но не отражает количественных характеристик организмов каждого звена. В связи с этим в 1927 году Чарльз Элтон предложил понятие пирамиды численности (пирамиды чисел). Позже возникли понятия «пирамиды биомассы» и «пирамиды энергии». Основанием экологических пирамид служит уровень продуцентов, а последующие уровни питания образуют этажи и вершину пирамиды. Каждый уровень изображают в виде прямоугольника, длина которого пропорциональна численному показателю уровня.

Известны три основных типа построения экологических пирамид (Просмотр видеоматериалов):

1) пирамида чисел (пирамида Элтона), отражающая численность организмов на каждом уровне;

2) пирамида биомассы, характеризующая массу живого вещества (вес, калорийность и т. д.);

3) пирамида продукции (или энергии), показывающая изменение первичной продукции (или энергии) на последующих трофических уровнях.

Если взять за основу пищевую цепь (основание пирамиды): клевер –– шмели –– мыши –– кошки, то пирамида численности будет выглядеть так…

Для того, чтобы построить пирамиду биомассы, нужно взвесить эти организмы, или одного из них, а затем умножить их число на вес…Известно правило экологической пирамиды, согласно которому масса организмов каждого последующего трофического уровня всегда меньше продукции предыдущего трофического уровня в 10 раз, т.е…

При построении пирамиды энергий основываются на законе пирамиды энергий Р.Линдемана, более известном как правило 10%, т.е…

Для её построения нужно знать, сколько энергии заключает в себе каждый трофический уровень. Это требует сжигания организмов и определения их энергоёмкости с помощью специальной аппаратуры, что не всегда возможно. (Просмотр видеоматериалов)

Е) Коллективная мыследеятельность – решение экологических задач.

1.Составьте схему, на которой отразите взаимные связи следующих организмов: береза, дождевой червь, личинка майского жука, тля, имаго майского жука, гусеница бабочки- пяденицы, взрослая бабочка – пяденица, сова, муравей, большая синица, подберезовик, слизень, летучая мышь.

2.На основе правила экологической пирамиды определите, сколько необходимо планктона (водорослей и бактерий), чтобы в Чёрном море вырос и мог существовать один дельфин массой 400 кг? Пищевая цепь: планктон –– моллюски –– хищная мелкая рыба –– дельфин.

Решение:

x10 x10 x10

планктон –– моллюски –– хищная мелкая рыба –– дельфин

400000 кг 40000 кг 4000 кг 400 кг

Ответ: 400000 кг (или 400 тонн)

3.За месяц лягушка на лугу съела листогрызущих насекомых общей массой 200 г. Чему равна масса (в кг) всего рациона лягушки за лето, если данный вид корма составлял в нем 25%?

Решение:

1)200-25%

х -100%

х=200.100/25=800 г.

2) т.к. лето – это три месяца, то 800.3=2400 г. или 2,4 кг.

Ответ: 2,4 кг.

4.За летний сезон серые жабы на дачном участке сохранили от повреждения слизнями 20 кг земляники садовой. Один слизень за сезон может повредить до 10 штук плодов земляники садовой со средней массой 16г. Серая жаба за сезон может съесть до 25 штук слизней. определите численность популяции серых жаб, обитавших на дачном участке.

Решение: Составляем пищевую цепь, выносим все числовые данные под соответствующие трофические уровни:

Количество плодов, "спасённых" от поедания слизнями = 20 000 г : 16 г = 1250 плодов.

Количество слизней, способных съесть 1250 плодов земляники = 1250 : 10 = 125 особей.

Численность серых жаб = 125 : 25 = 5 особей.

Ответ: численность серых жаб составляет 5 особей.

Ж) Составление синквейна по теме (коллективно). Понятия «биогеоценоз», «экология», «продуценты».

Правила составления синквейна (пятистишия):

1. Понятие

2. 2 прилагательных, характеризующих данное понятие

3. 3 глагола, относящихся по смыслу к данному понятию

4. Предложение (не более 5-ти слов), связанное с понятием.

5. 1 существительное (вывод, синоним к понятию).

Пример 1:

1. Экология

2. Актуальная + перспективная

3. Анализирует + исследует + предлагает

4. Обладать экологическим мышлением – прогнозировать будущее.

5. Наука.

Пример 2:

Продуценты

Полезные+фотосинтезирующие

Производят+обогащают+помогают

Дают органические вещества животным

Растения

Пример 3:

Биогеоценоз

Целостная+естественная

Поддерживается+развивается+влияет

Устойчивая саморегулирующаяся система

Экосистема

5. Информация о домашнем задании

1) Обязательный минимум – §19

2) Тем, кто желает глубже изучить материал по изученной теме – подготовить сообщение «Продуктивность экосистем» (Понятие о биомассе и продукции экосистемы. Первичная и вторичная продукция)

3) Творческое задание – составить закрытый тест (с вариантами ответов) из 20 вопросов по изученной теме; отметить правильные ответы; составить медиаазбуку по теме «Биогеоценоз».

6. Рефлексия

– Что на уроке было главным?

– Что было интересным?

– Чему вы научились?

Приложение 4.

Биоценоз и биотоп. Связи популяций в биоценозах

Цель урока: Формирование понятия о биоценозе и биотопе; изучение связей популяций в биоценозах; изучение вертикальной структуры биоценоза лиственного леса как совершенной и устойчивой экологической системы

Задачи урока:

образовательные – продолжить формирование у учащихся

представлений о биологическом виде и популяции как

элементарных единицах эволюции;

- дать представление о динамике численности популяции;

- убедить лицеистов в необходимости охраны редких

видов животных и растений.

воспитательные – формировать научное мировоззрение учащихся;

- развивать умение работать в парах;

- экологическое и природоохранное воспитание учащихся.

развивающие – развивать память, речь, мышление учащихся;

- развивать умение использовать различные источники информации при ответе на вопросы учителя;

- развивать умение обобщать, анализировать материал,

делать логические выводы;

- развивать критическое мышление учащихся.

Методы и методические приемы: объяснение, фронтальная беседа, рассказ учителя, работа с таблицей, составление кластера, постановка проблемных вопросов и заданий, работа с текстом учебника и видеоматериалами, работа в группах.

Структура урока: 1. Орг. момент

2. Целеполагание и мотивация

3. Изучение нового материала+ поэтапное закрепление

- понятие «биоценоз»;

- пространственная структура биоценоза;

- видовая структура биоценоза.

4. Закрепление материала

5. Д/з

Ход урока:

| № п/п | Этап урока | Содержание этапа | Методы и методические приемы | ||

| 1 | Орг. момент | Приветствие учащихся, проверка отсутствующих, проверка готовности к уроку, организация внимания учащихся объяснение хода урока, определение групп. |

| ||

| 2 | Целепола-гание и мотива-ция | Каждый живущий организм связан с окружающей средой потоками вещества и энергии, проходящими через его тело. Потребляя и выделяя вещество и энергию, живые организмы влияют на среду своего обитания уже тем, что живут. Результаты жизнедеятельности каждого отдельного существа могут быть невелики и малозаметны. Но все вместе они сливаются в мощную силу, преобразующую земную поверхность. Выдающийся отечественный ученый–естествоиспытатель, создатель ряда наук о Земле и учения о биосфере В.И.Вернадский писал, что на Земле нет силы более могущественной по своим последствиям, чем живое вещество, как он назвал все живые организмы, взятые в целом. - Как связаны м/у собой живые организмы в природе?

Цель урока познакомиться с понятием биоценоз, рассмотреть его вертикальную и горизонтальную структуру и выяснить каким же образом определенные виды, например, растений создают среду для всего сообщества? | Постановка целей и задач урока

Демонстрация портрета В.И.Вернадс-кого На экране информацион-ное облако | ||

| 3 | Изучение нового материа-ла | - Что же такое биоценоз? (Закономерное сожительство видов в природе получило название сообщество или биоценоз (от греч. bios – "жизнь" и koinos – "общий")). Этот термин впервые ввел К. Мёбиус в 1877 г. - Биоценоз это…(продолжите фразу) исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих экологически однородную среду обитания. Иногда в науке используется термин «сообщество». - Приведите примеры биоценозов (Лес, луг, болото, участок суши или водоема). - Может ли быть создан искусственный биоценоз? (Человек может создавать и искусственные биоценозы, например сады, поля, парки, но они бывают устойчивыми только в том случае, если строятся по природным законам.) В состав биоценоза входят совокупность растений на определенной территории — фитоценоз (от греч. phyton— растение), совокупность животных, проживающих в пределах фитоценоза, зооценоз (от греч. Zoon — животное), микробоценоз — совокупность микроорганизмов, населяющих почву, и микоценоз (от греч. Mykes — гриб) — совокупность грибов. Примерами биоценозов являются лиственный, еловый, сосновый или смешанный лес, луг, болото и т.д. Каждый биоценоз развивается в пределах однородного пространства, которое характеризуется определенным сочетанием абиотических факторов, таких как количество приходящей солнечной радиации, температура, влажность, химический и механический состав почвы, ее кислотность, рельеф местности и др. - Из курса географии вспомните, как называется такое однородное пространство (часть абиотической среды), занимаемое биоценозом?...( биотоп) Это может быть какой-либо участок суши или водоема, берег моря или склон горы. Биотоп — это неорганическая среда, которая является необходимым условием существования биоценоза. Между биоценозом и биотопом существует тесное взаимодействие. Масштабы биоценозов могут быть различны — от сообществ подушек лишайников на стволах деревьев, моховых кочек на болоте или разлагающегося пня до населения целых ландшафтов. Так, на суше можно выделить биоценоз суходольного (незаливаемого водой) луга, биоценоз сосняка-беломошника, биоценоз ковыльной степи, биоценоз пшеничного поля и т.д. - Приведите примеры биоценозов в наземной и водной среде. В водной среде биоценозы обычно выделяют в соответствии с экологическими подразделениями водоемов — биоценоз прибрежных песчанистых или илистых грунтов, биоценоз приливной зоны моря, биоценоз крупных водных растений прибрежной зоны озера, биоценоз пресного водоема и т.д. В конкретный биоценоз включаются не только организмы, постоянно обитающие на определенной территории, но и те, которые оказывают существенное воздействие на его жизнь, хоть и обитают в других биоценозах. Например, многие насекомые размножаются в водоемах, где являются важным источником питания рыб и некоторых других животных. В молодом возрасте они входят в состав водного биоценоза, а во взрослом состоянии ведут наземный образ жизни, т.е. выступают как элементы сухопутных биоценозов. Зайцы могут питаться на лугу, а обитать в лесу. То же касается и многих видов лесных птиц, которые ищут себе пропитание не только в лесу, а и на прилегающих лугах или болотах. Видовая структура биоценоза. Каждый биоценоз можно описать, основываясь на совокупности составляющих его видов. Видовое разнообразие различных биоценозов разное, что обусловлено их разным географическим положением. - Объясните, почему оно уменьшается по направлению от тропиков в сторону высоких широт? (Это объясняется ухудшением условий жизни организмов). Например, во влажных тропических лесах Малайзии на 1 га леса можно насчитать до 200 видов древесных пород. Биоценоз соснового леса в условиях Беларуси может включать максимум до десяти видов деревьев на 1 га, а на севере таежной области на такой же площади присутствует 2—5 видов. Наиболее бедными биоценозами по набору видов являются альпийские и арктические пустыни, самыми богатыми — тропические леса. Если какой-либо вид растения (или животного) количественно преобладает в сообществе (имеет большую биомассу, продуктивность или численность), то такой вид называется доминантным, или доминирующим. Доминантные виды есть в любом биоценозе. В дубраве это могучие дубы. Используя основную долю солнечной энергии и наращивая наибольшую биомассу, они затеняют почву, ослабляют движение воздуха и создают особые условия для жизни других обитателей леса. Однако кроме дубов в дубраве проживает большое количество других организмов. Например, дождевые черви, живущие здесь, улучшают физические и химические свойства почвы, пропуская через пищеварительную систему частицы отмерших растений и опавших листьев. Дуб и червь вносят свой особый вклад в жизнедеятельность биоценоза, однако роль дуба здесь определяющая, поскольку вся жизнь дубового леса обусловливается этой древесной породой и связанными с ней растениями. Поэтому именно дуб является доминирующим видом в таком лесу. Пространственная структура биоценоза. Виды распределяются в пространстве в соответствии с их потребностями и условиями местообитания. Такое распределение в пространстве видов, составляющих биоценоз, называется пространственной структурой биоценоза. Различают вертикальную и горизонтальную структуру биоценоза. Вертикальная структура биоценоза образована отдельными его элементами, особыми слоями, которые называются ярусами. Ярус — совместно произрастающие группы видов растении, различающиеся по высоте и положению в биоценозе ассимилирующих органов (листья, стебли, подземные органы — клубни, корневища, луковицы и т.п.). Как правило, разные ярусы образованы разными жизненными формами (деревьями, кустарниками, кустарничками, травами, мхами). Наиболее четко ярусность выражена в лесных биоценозах. Так, первый ярус здесь обычно формируют самые большие деревья с высоко расположенной листвой, которая хорошо освещается солнцем. Неиспользованный свет может поглощаться деревьями поменьше, образующими второй, подпологовый, ярус. Около 10 % солнечной радиации перехватывается ярусом подлеска, который образуют различные кустарники, и только от 1 до 5 % — растениями травяного покрова (травяно-кустарничковый ярус). Напочвенный слой мхов и лишайников формирует мохово-лишайниковый ярус. Итак, схематично в лесном биоценозе выделяется 5 ярусов. Подобно распределению растительности разные виды животных в биоценозах также занимают определенные уровни. В почве живут почвенные черви, микроорганизмы, землеройные животные. В листовом опаде, на поверхности почвы живут различные многоножки, жужелицы, клещи и другие мелкие животные. В верхнем пологе леса гнездятся птицы, причем одни могут питаться и гнездиться ниже верхнего яруса, другие — в кустарниках, а третьи — возле самой земли. Крупные млекопитающие обитают в нижних ярусах. Ярусность наблюдается также в биоценозах океанов и морей. Разные виды планктона держатся на разной глубине, в зависимости от освещения, а разные виды рыб — в зависимости от того, где они находят себе пропитание. Живые организмы распределены в пространстве неравномерно. Обычно они составляют группировки, что является приспособительным фактором в их жизни. Такие группировки организмов определяют горизонтальную структуру биоценоза. Расчлененность в горизонтальном направлении — мозаичность — свойственна практически всем биоценозам. Примеров такого распределения можно привести множество. Огромными косяками передвигаются с места на место многие виды рыб. В большие стаи собираются водоплавающие и воробьиные птицы, готовящиеся к дальним перелетам. Североамериканские олени карибу в условиях тундры образуют огромные стада. В южноамериканских тропиках группы муравьев, вооруженные могучими челюстями и жалами, выстраиваются фронтом 20-метровой ширины и идут в атаку, истребляя всех, кто замешкался и не в силах спастись бегством. - Приведите примеры мозаичности у растений? (пятнистое размещение особей клевера на лугу, пятна мхов и лишайников, скопление кустарничков брусники в сосновом лесу, обширные пятна кислицы в еловом лесу, земляничные поляны на светлых опушках). Мозаичность свойственна практически всем фитоценозам, поэтому в их пределах выделяют структурные единицы, которые получили различные названия: консорции, синузии, парцеллы.

Например, датский ученый К. Раункиер предложил классификацию растений в зависимости от размещения почек возобновления: фанерофиты (деревья, кустарники), хамефиты (мелкие кустарники высотой 10-20 см); гемикриптофиты (травянистые растения, у которых стебли, листья отмирают, а корни остается на зиму под снегом); геофиты (почки возобновления размещенные на клубнях, луковицах, корневищах); терофиты (оставляют на неблагоприятный период только семена). Если в широколиственных лесу объединить все фанерофиты (деревья и кустарники), это и будет синузии.

- Наличие мозаичности имеет важное значение для жизни сообщества. В чем оно заключается? (Мозаичность позволяет более полно использовать различные типы микроместообитаний. Особям, образующим группировки, свойственна высокая выживаемость, они наиболее эффективно используют пищевые ресурсы. Это ведет к увеличению численности и разнообразию видов в биоценозе, способствует его устойчивости и жизнеспособности). Отношения организмов в биоценозах. Особи разных видов существуют в биоценозах не изолированно; они вступают между собой в разнообразные прямые и косвенные отношения. Прямые отношения разделяют на четыре типа: трофические, топические, форические, фабрические. Используя подготовленный к уроку альтернативный текст подготовьте рассказ про типы отношений организмов в биоценозах и сообщите эту информацию соим одноклассникам (работа в группах). 1.Трофические отношения возникают тогда, когда один вид в биоценозе питается другим (либо мертвыми остатками особей этого вида, либо продуктами их жизнедеятельности). Божья коровка, питающаяся тлей, корова на лугу, поедающая сочную траву, волк, охотящийся на зайца, — это все примеры прямых трофических связей между видами. 2.Топические отношения характеризуют изменение условий обитания одного вида в результате жизнедеятельности другого. Ель, затеняя почву, вытесняет светолюбивые виды из-под своей кроны, ракообразные поселяются на коже китов, мхи и лишайники располагаются на коре деревьев. Все эти организмы связаны друг с другом топическими связями. 3.Форические отношения — участие одного вида в распространении другого. В этой роли обычно выступают животные, переносящие семена, споры, пыльцу растений. Так, обладающие цепляющимися шипами семена лопуха или череды могут захватываться шерстью крупных млекопитающих и переноситься на большие расстояния. 4.Фабрические отношения — тип связей, при которых особи одного вида используют для своих сооружений продукты выделения, мертвые остатки либо даже живых особей другого вида. Например, птицы строят гнезда из сухих веточек, травы, шерсти млекопитающих и т.п. Личинки ручейников для строительства своих домиков используют кусочки коры песчинки, обломки раковин или же сами раковины с живыми моллюсками мелких видов. Из всех типов биотических отношений между видами в биоценозе наибольшее значение имеют топические и трофические связи, поскольку они удерживают друг возле друга организмы разных видов, объединяя их в достаточно стабильные сообщества разного масштаба. Примером косвенных межвидовых отношений могут служить следующие. Насекомоядные птицы не питаются растениями, но поедают многих насекомых, которые кормятся листьями или опыляют цветки. Поедая насекомых-опылителей, птицы косвенным образом воздействуют на число производимых деревом плодов, т.е. на количество пищи, доступной животным, которые питаются плодами и проростками, на хищников и паразитов этих животных и т.д. Биоценозы чаще всего не имеют четких границ. В природе они переходят друг в друга постепенно, благодаря чему невозможно определить, где кончается один биоценоз и начинается другой. Например, биоценоз сухого леса постепенно переходит в биоценоз увлажненного луга, который сменяется болотом. Визуально мы можем отграничить лесной биоценоз от лугового и болотного, но сказать четко, где проходит линия границы, мы не в состоянии. В подавляющем большинстве случаев мы будем иметь дело со своеобразной переходной полосой различной ширины и длины, потому что жесткие, резкие границы в природе — редкое исключение. Такая переходная полоса (или зона) между смежными физиономически различимыми сообществами называется экотоном. | Объяснение с элемен-тами фронталь-ной беседы

Запись в тетради

Запись в тетради

Запись термина на доске

Запись в тетради

Запись термина на доске

Запись вывода в тетради

Запись термина на доске

Запись терминов на доске и в тетрадях

Составление схемы в тетради после просмотра видеофильма (сам.раб.)

Запись термина на доске

Постановка проблемного вопроса

Составление кластера в тетради и на доске Сообщение учащегося

Работа по карточкам-заданиям, прием «Карусель» | ||

| 4 | Закрепление материа-ла |

| Фронталь-ная беседа | ||

| 5 | Д/з | § № 15-17, подготовить сообщение «Пищевые цепи и сети», «Экологические пирамиды». | Запись в дневниках и на доске |

Приложение 5.

Главная страница сайта «Биология» (https://sites.google.com/site/biolog1net/)

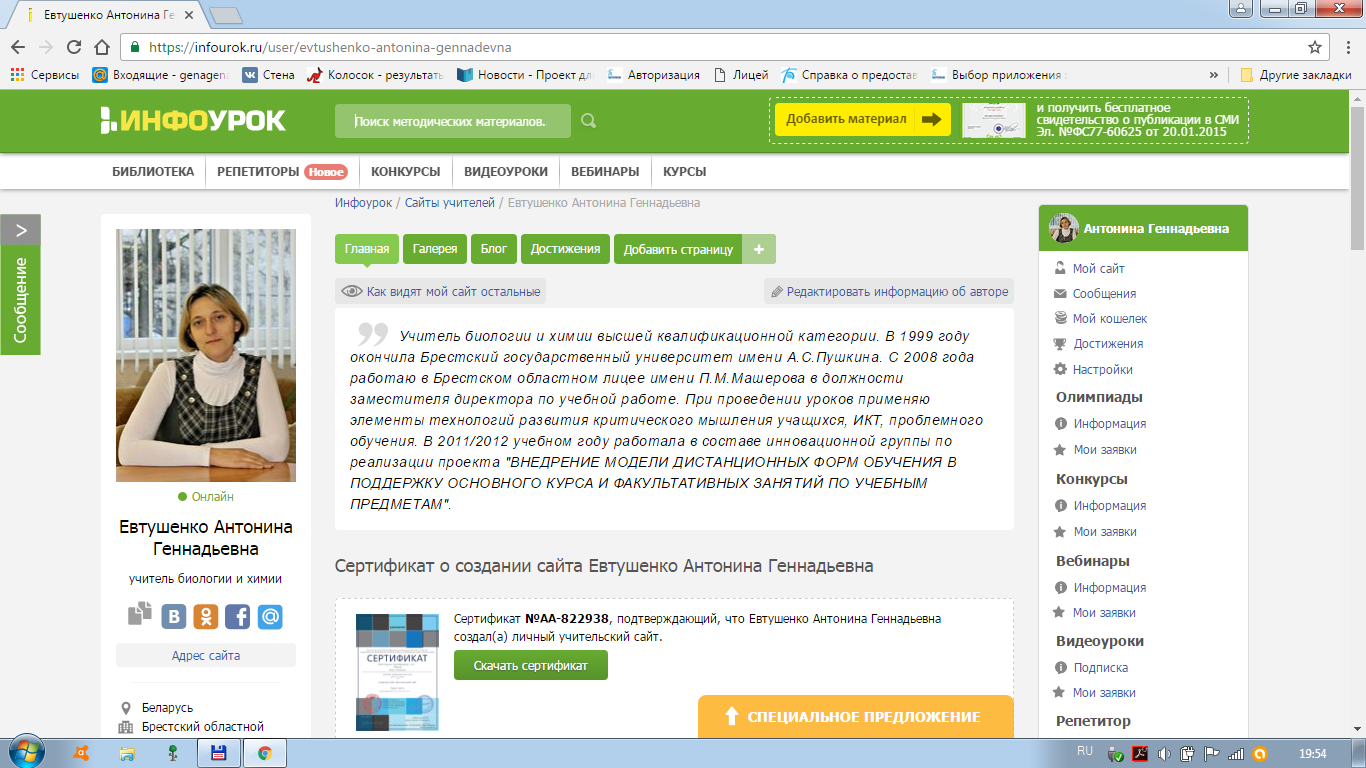

Страница методического сообщества «Инфоурок», где мной создан сайт и идет размещение методических материалов