Медицинская и психосоциальная реабилитация пациентов при заболевании органов дыхания

Заболевания органов дыхания занимают значительное место в патологии внутренних органов и имеют тенденцию к возрастанию. К ним относят пневмонию, плеврит, бронхиальную астму, эмфизему легких и туберкулез, пневмосклероз, бронхоэктатическую болезнь, бронхит. Поэтому реабилитация при патологии бронхолегочной системы является актуальной проблемой нашего времени.

Реабилитация

Медицинская реабилитация — это комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление или компенсацию нарушенных или полностью утраченных, в результате болезни или травмы, нормальных психических и физиологических функций (потребностей) человеческого организма, его трудоспособности.

Примеры потребностей: быть здоровым, двигательная активность, свобода передвижения, самостоятельность действий, общение с людьми, получение необходимой информации, самореализация через трудовую и иные виды деятельности.

В отличие от лечения, реабилитация проводится во время отсутствия острой фазы патологического процесса в организме.

Медицинская реабилитация тесно связана с другими видами реабилитации — физической, психологической, трудовой, социальной, экономической.

Задачи и содержание реабилитации пульмонологических больных на различных этапах восстановительного лечения

- Амбулаторный этап реабилитации .

Амбулаторный этап реабилитации длится с момента выявления больного и до его госпитализации.

Задачами этого этапа реабилитации являются:

- своевременное выявление заболевших и пострадавших;

- уточнение характера заболевания;

- взятие больного на диспансерный учет;

- определение показаний для стационарного или санаторного лечения, выработка предполагаемых сроков и программы реабилитации;

- проведение амбулаторного восстановительного лечения.

В содержание амбулаторного этапа реабилитации чаще всего входят применение медикаментозной и функциональной реабилитации (лекарственные препараты, аэрозоли, ЛФК, массаж, физиопроцедуры), но немаловажное значение н этом этапе имеют и элементы психологической (контакт врача с больным, вера больного в излечение) и профессионально-социальной реабилитации (освобождение от работы по листкам временной нетрудоспособности, сокращение рабочего дня и др.).

- Стационарный этап реабилитации .

Продолжительность стационарного этапа реабилитации определяется формой и фазой основного заболевания, характером осложнений и сопутствующих болезней, возрастом больного. Не в каждом отдельном случае важен индивидуальный подход.

Основные задачи стационарного этапа реабилитации:

- уточнение диагноза (формы, фазы, протяженности процесса, осложнений и сопутствующих заболеваний);

- определение срока, выработка и проведение в жизнь наиболее оптимального варианта лечебно-восстановительных мероприятий;

- в показанных случаях освидетельствование (переосвидетельствование) больного на ВТЭК;

- подготовка организма больного к режиму реабилитационного отделения санатория или амбулаторного этапа реабилитации.

В содержание стационарного (клинического) этапа реабилитации входят:

- применение этиопатогенетических лечебных средств (антимикробные препараты, методы санации воздухоподводящих путей и др.);

- в показанных случаях проведение оперативного лечения;

- раннее назначение физической культуры с постепенным увеличением физической нагрузки, массажа и физиотерапии;

- использование симптоматических лечебных средств; направленных на излечение или уменьшение клинических симптомов сопутствующих заболеваний;

- оценка результатов восстановительного лечения на основании комплексного динамического клинико-рентгенологического и лабораторного обследования;

- выработка примерной схемы реабилитации для санаторного отделения реабилитации.

- Санаторный этап реабилитации .

Санаторный этап реабилитации наиболее эффективен, если он производится в специализированном санаторном отделении реабилитации. Основной целью реабилитации в специализированном санаторном отделении является закрепление результатов восстановительного лечения, достигнутого на стационарном или амбулаторном этапах реабилитации, восстановление или улучшение функций организма, утраченных или нарушенных в результате заболевания, перенесенной травмы или операции, достижение профессиональной, бытовой и психологической реабилитации.

- Диспансерный этап реабилитации

Диспансерный этап реабилитации проводится в поликлинике и заключается в наблюдении за состоянием здоровья больных, их условий труда и быта, соблюдением ими режима работы и отдыха, проведении мероприятий, направленных на профилактику обострений и рецидивов заболевания, лечение сопутствующих болезней, организации регулярных диспансерных осмотров. Для этого лечащий врач поликлиники совместно с заведующим пульмонологическим кабинетом и заместителем главного врача по лечебной работе составляет план диспансерного этапа реабилитации в соответствии с рекомендациями и результатами, полученными из санатория или стационара.

Для удобства диспансерного наблюдения за лицами, которым применяется восстановительное лечение, можно выделять реабилитируемых (больные, подвергающиеся реабилитации), реабилитантов и анабилитантов (лица, прошедшие курс реабилитации).

К реабилитантам относятся те пациенты, у которых в результате реабилитации достигнуто полное восстановление здоровья (в клинико-функциональном, профессионально-социальном и психологическом смысле этого понятия) или улучшение функций организма, позволяющее ему продолжать общественно полезную трудовую деятельность. Анабилитантами считаются те больные, у которых, реабилитационные мероприятия в течение запланированного курса лечения оказались неэффективными.

Для профилактики и лечения ряда заболеваний, в том числе и органов дыхания, применяется дыхательная гимнастика.

При заболеваниях органов дыхания наиболее выгодное физическое исходное положение считаются «лёжа» и «стоя», при которых создаётся наиболее благоприятная деятельность органов дыхания.

Приступим непосредственно к самим упражнениям

Наиболее распространённые динамические упражнения:

1. Положения «лёжа на спине». Делается глубокий вдох. Туловище поднимается, а руки тянутся к носкам, в этот момент производится выдох.

2. Положение «сидя», руки разведены по сторонам. Производится глубокий вдох. Руки сгибаются и опускаются на бёдра, и производится выдох.

3. Положение «стоя», руки у бёдер. Делается глубокий вдох и производится нагибание вниз, руки тянутся к носкам, в это время производится выдох.

4. Положение «стоя», руки вытянуты вверх. Вдох и приседание, руки оттягиваются назад, далее выдох.

5. В положении стоя нужно высоко поднимать бедро ноги вверх и делать вдох, опускать – выдох. То же самое следует повторить и со второй ногой.

Эти упражнения необходимо проводить несколько раз на день, в течение 10-15 минут.

Помещение , в котором Вы проводите дыхательные упражнения должно быть тщательно проветрено, температура воздуха должна быть не выше 23-25 градусов. Летом идеальным местом для проведения дыхательных упражнений является лес, парк.

Дыхательные упражнения помогают увеличить объем легких, учат человека правильно дышать, способствуют лечению многих заболеваний, значительно улучшают качество жизни, сокращают количество простудных и респираторных заболеваний, оказывают влияние на активизацию защитных сил организма, способствуют гармоничному физическому развития человека, повышают тонус всего организма.

ЛФК при заболеваниях органов дыхания

При заболеваниях органов дыхания немаловажное значение имеет лечебная физкультура.

В ее задачи входит: - осуществить общеукрепляющее воздействие на все органы и системы организма - способствовать улучшению функции внешнего дыхания, благодаря овладению методикой управления дыханием - способствовать уменьшению интоксикации, а также стимуляции иммунных процессов - увеличить отделение мокроты - уменьшить проявление бронхоспазма - способствовать ускорению рассасывания при воспалительных процессах - вызывать стимуляцию экстракардиальных факторов кровообращения. Однако имеются и противопоказания для занятий ЛФК при заболеваниях органов дыхания.

Они состоят в следующем: - дыхательная недостаточность третьей степени - наличие абсцесса легкого до прорыва в бронх - кровохарканье или угроза такового - астматический статус - полный ателектаз легкого - скопление большого количества жидкости в плевральной полости.

Примерный комплекс упражнений для пациентов с заболеваниями органов дыхания находящихся на общем режиме Упражнения выполняются из исходного положения стоя: Сначала выполнить ходьбу по залу: на носках, пятках, на наружной и внутренней стороне стоп (не менее 3-5 минут). 1. Сделать вдох, подняться на носки, поднять плечи, пальцы сжать в кулак, выдох - вернуться в исходное положение. 2. Сделать вдох - поднять руки вверх, поднять голову, прогнуться. Выдох - присесть, кисти рук находятся на коленях. 3. Сделать вдох - выполнить поочередные наклоны в стороны, при этом рука должна скользить по бедру вниз. Выдох - вернуться в исходное положение. 4. Взять в руки медицинбол, руки располагаются перед грудью. Сделать вдох - выполнить повороты в стороны, выдох - вернуться в исходное положение. 5. Выполнить ходьбу с высоким подниманием бедра, при этом руки должны активно работать (не менее 3-5 минут). 6. Положить на стул гимнастическую палку. Сделать вдох - поднять руки, выдох - наклониться и взять палку. Опять сделать вдох, держа палку в руках, выдох - положить палку на сиденье. 7. Встать боком к гимнастической стенке. Рукой держаться за перекладину на уровне груди. Сделать вдох - отклониться от стенки, выдох - вернуться в исходное положение. 8. Встать лицом к гимнастической стенке. Сделать вдох - поднять руки вверх, тянуться руками к верхней перекладине. Выдох - держаться руками за перекладину на уровне пояса и сделать легкое приседание. 9. Взять в руки гимнастическую палку, при этом руки опущены. Сделать вдох - поднять руки вверх, выдох - с помощью палки поджать колено к животу. 10. Руки расположить перед грудью. Сделать вдох - развести руки в стороны, выполнить поворот туловища в сторону. Выдох - вернуться в исходное положение. Данную процедуру лечебной гимнастики закончить ходьбой в среднем темпе, постепенно переходя на медленный темп.

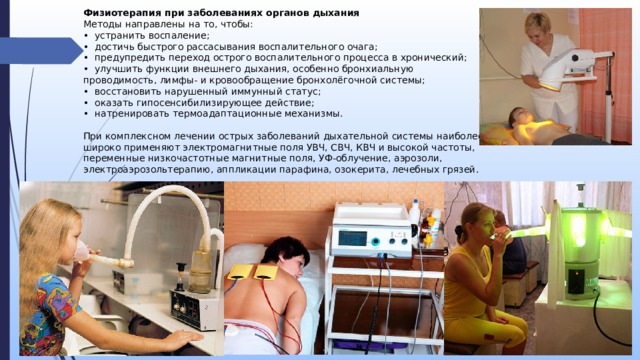

Физиотерапия при заболеваниях органов дыхания

Методы направлены на то, чтобы:

• устранить воспаление;

• достичь быстрого рассасывания воспалительного очага;

• предупредить переход острого воспалительного процесса в хронический;

• улучшить функции внешнего дыхания, особенно бронхиальную проводимость, лимфы- и кровообращение бронхолёгочной системы;

• восстановить нарушенный иммунный статус;

• оказать гипосенсибилизирующее действие;

• натренировать термоадаптационные механизмы.

При комплексном лечении острых заболеваний дыхательной системы наиболее широко применяют электромагнитные поля УВЧ, СВЧ, КВЧ и высокой частоты, переменные низкочастотные магнитные поля, УФ-облучение, аэрозоли, электроаэрозольтерапию, аппликации парафина, озокерита, лечебных грязей.

Лечебные ванны

Принимать водные процедуры в виде ванны назначают с различными целями, как для профилактики, так и лечения заболеваний дыхательной системы.

Наилучший лечебный эффект дает вода, у которой температура сильно разнится с кожной температурой.

Виды лечебных ванн различаются по полноте опускания тела в воду:

1. Общая ванна – человек погружается практически всем телом, но сердечная область должна оставаться над поверхностью воды.

2. Местная ванна – характеризуется опусканием в воду определенной части организма.

3. Сидячая – при таком виде погружается нижняя половина туловища и верхняя часть нижних конечностей.

Временной интервал, отводимый для принятия общей лечебной ванны, для большинства случаев составляет четверть часа.

Для местных процедур, он может изменяться, все зависит от источника воздействия.

Рецепты ванн:

- в равных долях смешать корни алтея, корни солодки, корни лопуха большого и измельчить их; 1,5 стакана смеси залить горячей водой (2 л), нагревать на слабом огне 1520 минут, настаивать 15 минут, процедить, отжать и полученный отвар влить в подготовленную горячую ванну (40 °С). Принимать ванну 15 минут при бронхитах, кашле;

- 2 части листьев мать-и-мачехи, 2 части листьев подорожника, 2 части травы хвоща полевого, 1 часть цветков первоцвета перемешать и измельчить; 2 стакана смеси залить 2 л горячей воды, нагревать на водяной бане 15 минут, настаивать 15 минут, процедить, отжать, полученный настой влить в подготовленную горячую ванну (40 °С). Принимать ванну 15 минут при простудных заболеваниях органов дыхания;

- 2 л горячей воды, нагревать на слабом огне 15 минут, настаивать 15 минут, процедить, отжать и отвар влить в горячую ванну. Принимать ванну 15 минут при бронхиальной астме;

Соляные пещеры

Польза соляных пещер была известна еще в древности. Наши предки посещали естественные пещеры с соляными стенами, чтобы излечиться от простудных заболеваний.

В России природные соляные пещеры находятся только в Пермской области. Жители других регионов могут воспользоваться услугами галокамер или соляных комнат.

Как же действуют соляные пещеры?

Главным компонентом в комнатах являются солевые аэрозоли, которые распыляются в воздухе. Ионный состав комнаты благоприятно влияет на работу всего организма. Здесь полностью отсутствуют аллергены и вредоносные бактерии. Частички соли очищают дыхательные пути до самых бронхов.

Во время посещения соляной комнаты в организме человека улучшаются все обменные процессы. Из организма начинают высвобождаться токсические вещества, которые способны нанести вред организму.

Соляные пещеры можно использовать как для устранения уже имеющихся болезней, так и в профилактических целях.

Нанести вред соляная комната не может, но необходимо соблюдать определенные особенности при ее посещении.

Нельзя проводить процедуру если:

1. Заболевания бронхов находятся в стадии обострения.

2. У человека высокая температура.

3. Общее отравление организма.

4. Туберкулез в любой стадии. Запрещено посещать камеру даже при остаточной форме заболевания.

Массаж

Основные задачи: общее оздоровление организма, укрепление дыхательной мускулатуры, увеличение легочной вентиляции и газообмена, улучшение подвижности грудной клетки. План массажа: воздействие на паравертебральные и рефлексогенные зоны грудной клетки, косвенный массаж диафрагмы, легких и области сердца, дыхательные упражнения.

Положение пациента – сидя и лежа.

Массаж назначают после стихания острых явлений в период обратного развития заболевания при удовлетворительном общем состоянии и нормализации температуры. Наличие слабости и болей в боку не является противопоказанием к применению массажа.

Методические рекомендации

1. В начале курса лечения на первых процедурах массажу подвергают переднюю

И боковые поверхности грудной клетки.

2. Продолжительность процедуры массажа не должна превышать 7– 10 мин.

3 . Постепенно, от процедуры к процедуре, продолжительность массажа увеличивают до15–20мин и массажу подвергают грудную клетку со всех сторон.

4. На межреберных мышцах используют граблеобразное поглаживание и растирание

В направлении спереди назад вдоль межреберий.

5. При выполнении спиралевидного растирания четырьмя пальцами особое внимание уделяют растиранию мягких тканей в области позвоночника, межлопаточной области, под нижними углами лопаток и вдоль их внутреннего края.

6. На задней поверхности грудной клетки следует добавить в предложенную схему приемы поперечного непрерывистого разминания и накатывания.

7. На передней поверхности грудной клетки используют те же массажные приемы, но с большей силой воздействия.

Здоровое поколение - всех проблем решение!

Будьте здоровы

Спасибо за внимание!