Методические рекомендации

учителя первой категории Багировой Я.В. для подготовки школьников различных возрастных групп к выполнению нормативов и требований физкультурно-спортивного комплекса ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации. Он включает упражнения (тесты), определяющие уровень развития физических качеств, а также упражнения, способствующие формированию прикладных двигательных умений и навыков.

В данной работе показаны вопросы подготовки учащихся основной и средней школы (от 9 до 17 лет) к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Подробно раскрывается техника тестовых упражнений (видов испытаний) комплекса, приводятся подвижные игры и эстафеты с направленностью на развитие физических способностей. Успешность выполнения каждым школьником нормативов во многом зависит от правильного подбора и применения в процессе физической подготовки упражнений общеразвивающей направленности и упражнений избирательно-направленного воздействия, включающих в работу определённые мышечные группы и системы организма.

Бег на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м) выполняется с максимальной скоростью и считается критерием быстроты и скоростно-силовых способностей человека.

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твёрдым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м - с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 – 4 человека.

Основные ошибки в технике бега:

бег по дистанции на полусогнутых ногах;

во время бега туловище и голова отклонены назад;

бег с постановкой стопы на пятку или на всю стопу (участник «топает» во время бега);

бег заканчивается перед линией финиша, а не после нее (т. е. остановка у линии финиша).

Результат в беге на короткие дистанции зависит от следующих факторов:

1) умения быстро реагировать на выстрел стартёра или команду «Марш!»;

2) способности быстро набрать скорость;

3) уровня абсолютной максимальной скорости, которую способен развить бегун;

4) уровня скоростной выносливости — способности бегуна сохранять достигнутую скорость до конца дистанции.

Средством подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО в беге на короткие дистанции являются избирательно-направленные упражнения для развития скоростных способностей.

Упражнения, развивающие силу мышц ног

1.Бег в горку с максимально возможной скоростью.

2.Бег в горку с дополнительным отягощением (жилеты-утяжелители, пояса-утяжелители и др.).

3.Прыжки на одной ноге 15м с фиксацией времени.

4.Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) с продвижением вперёд 20м.

5.Прыжки в горку: на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу.

6.Приседания держась руками за рейку гимнастической стенки.

7.Стоя на нижней рейке гимнастической стенки, выполнять пружинистые покачивания на передней части стопы (на одной ноге, одновременно на двух ногах).

Упражнение выполнять с большой амплитудой. Подниматься как можно выше на стопе, опускаться с положением пяток возможно ниже уровня опоры.

Упражнения, развивающие стартовую скорость

1. Бег с максимальной скоростью под горку с небольшим уклоном.

2. Повторный бег с максимальной скоростью на отрезках 10—30 м.

3. Бег 10м с хода (с предварительного разгона 8—10 м) на время.

Упражнения для развития стартовой скорости должны всегда выполняться с максимально возможной быстротой движений и темпом. Оптимальная продолжительность выполнения каждого упражнения 5 – 6 с.

Упражнения, развивающие быстроту двигательной реакции

1). Старт по сигналу из различных исходных положений.

2). По сигналу бег 5, 10,30 м с высокого старта

3). По первому сигналу движения руками, как в беге, 4—5 с в быстром темпе. По второму сигналу - скоростной рывок 5 м.

4). По первому сигналу бег с высоким подниманием бедра 4—5 с (на месте или с небольшим продвижением вперёд). По второму сигналу - скоростной рывок 5 м.

Продолжительность упражнений на быстроту двигательной реакции небольшая – 1-2 с. Отдых между упражнениями должен обеспечивать относительно полное восстановление работоспособности.

Упражнения, развивающие максимальную скорость бега

1. Повторный бег с максимальной скоростью на отрезках 30м.

2. Бег с хода с максимальной скоростью на отрезках 30 м.

3. Бег с установкой догнать партнёра, стартующего на 2—3 м впереди.

4. Подвижная игра «Бег-преследование».

Интервалы отдыха между попытками следует делать настолько большими, чтобы обеспечить относительно полное восстановление организма: скорость бега не должна заметно снижаться от повторения к повторению. На каждом занятии упражнения следует повторять 4 раза.

Упражнения, развивающие скоростную выносливость

1. Повторный бег с максимальной скоростью 5x30 м при незначительных интервалах отдыха между повторениями (не более 1,5 мин).

2. Повторный бег 4X100 м с высокой скоростью.

3. Переменный бег с изменением скорости передвижения.

При беге большая нагрузка приходится на мышцы ног, особенно на стопы. Поэтому чтобы повысить скоростные качества, необходимо включать упражнения на развитие силы мышц ног.Эти упражнения надо обязательно выполнять в высоком темпе.

Упражнения, развивающие выносливость

1.Бег в равномерном темпе 1 км. На начальном этапе подготовки каждые 100 м дистанции следует пробегать за 30—35 с, затем по мере тренированности за 22—26 с.

2.Повторный бег на отрезках от 200 до 600—800 м с интервалами отдыха, обеспечивающими восстановление организма учащихся от повторения к повторению (длительность интервалов отдыха планируется в зависимости от самочувствия занимающихся). Например: бег 2 раз по 200 м; бег 2 раза по 500 м.Паузы между пробежками заполняют ходьбой с выполнением дыхательных упражнений.

3.Бег с неоднократным изменением скорости на дистанции. Например: бег с равномерной скоростью 1 км с ускорениями по 150м в середине и конце дистанции. Количество и продолжительность ускорений на дистанции, места ускорений и скорость на них могут быть определены учителем или выполняться по самочувствию самих занимающихся.

4. Эстафетный бег с этапами 300—500 м с осторожностью относимся к бегу. Уточнить физические возможности каждого ребенка. Обращать внимание на чистоту пульса и уметь правильно восстанавливать дыхание при помощи специальных упражнений.

Основные ошибки при беге:

большая скорость бега в начале дистанции, что не позволяет равномерно и глубоко дышать, быстро наступает утомление;

резкое изменение скорости бега на дистанции, что вызывает сбой в дыхании, приводит к нарушению поступления кислорода в мышцах и влечёт за собой быстрое утомление.

Подтягивание из виса на высокой перекладине

Подтягивание на перекладине используется для определения уровня развития силы и силовой выносливости мышц рук и плеч. Каждый цикл подтягивания на перекладине состоит из виса на вытянутых руках хватом сверху (и. п.), подъёма (подбородок выше грифа перекладины), виса на согнутых руках и опускания.

Количество раз в подтягивании на перекладине зависит от динамической силы мышц рук (главным образом сгибателей), плечевого пояса (трапециевидные и дельтовидные мышцы), а также статической силы мышц кисти. Подъём производится с помощью сгибания в локтевых и разгибания в плечевых суставах. Наиболее высока активность двуглавой мышцы плеча, а также широчайшей мышцы спины и трёхглавой мышцы, обеспечивающих разгибание плеча. Определённую роль играют мышцы спины и брюшного пресса, удерживающие при подтягивании тело в выпрямленном положении, а также мышцы — разгибатели рук, активно функционирующие в уступающем режиме при возвращении тела после подтягивания в вис на прямых руках.

Выполнение нормативов в подтягивании на высокой перекладине зависит также и от уровня развития силовой выносливости, так как упражнение выполняется многократно «до предела», т. е. до тех пор, пока становится невозможно выполнять двигательное действие в связи с утомлением.

Техника выполнения. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из и. п. вис на прямых руках, хват руками сверху, кисти рук на ширине плеч. Туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются опоры (пола), ступни вместе. Подтягивание выполняется силой, без рывков, махов, изгибов, до положения, при котором подбородок оказывается выше грифа перекладины. При опускании руки выпрямляются . При нарушении этих требований попытка в подтягивании не засчитывается. Выполнение упражнения прекращается, если испытуемый останавливается более чем на 2с или ему два раза подряд не удаётся зафиксировать положение подбородка над перекладиной.

Основные ошибки в технике подтягивания из виса на высокой перекладине:

подтягивание рывками или с махами ног (туловища);

подбородок не поднялся выше грифа перекладины;

отсутствие фиксации на 0,5 исходного положении при выполнении упражнения;

разновременное сгибание рук.

Для развития силы различных групп мышц и силовой выносливости в основном используют упражнения:

с преодолением веса собственного тела;

с дополнительными отягощениями.

Упражнения, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса

1. Подтягивание на перекладине с прыжка и медленное опускание, в вис на прямые руки.

2. Подтягивание на перекладине из виса с помощью.

3. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см).

4. Вис на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках.

5. Подтягивание из виса с дополнительным отягощением (пояс- утяжелитель и др.).

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине хватом снизу.

7. Подтягивание разным хватом (кисти касаются друг друга, обхватывают перекладину с разных сторон, голова проходит то с одной, то с другой стороны от перекладины).

8. Лазанье по канату без помощи ног.

9. Лазанье по канату с дополнительным отягощением за спиной (набивным мячом в рюкзаке).

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине

Подтягивание на низкой перекладине используется в качестве теста для определения уровня развития силы и силовой выносливости мышц рук и плеч. Высота грифа перекладины для участников 1-й-3-й ступеней комплекса ГТО - 90 см. Высота грифа перекладины для участников 4-й — 5-й ступеней - 110 см.

Техника выполнения. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из и. п. вис лёжа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см.

Для того, чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берётся за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, шагая вперёд, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. Из исходного положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний.

Основные ошибки в технике подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине:

подтягивания с рывками или с прогибанием туловища;

подбородок не поднялся выше грифа перекладины;

отсутствие фиксации на 0,5 исходного положения при выполнении упражнения;

разновременное сгибание рук.

При подтягивании на низкой перекладине наиболее активны мышцы - сгибатели кисти, трёхглавая мышца плеча, двуглавая мышца плеча, плечелучевая мышца, большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, прямая мышца живота.

Упражнения, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической скамейке.

2. Сгибание и разгибание рук в упоре сидя и лёжа сзади (руки на гимнастической скамейке).

3. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых суставах.

4.Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках.

5. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине хватом снизу.

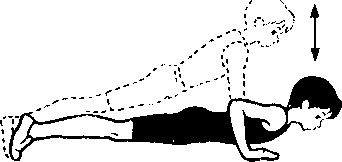

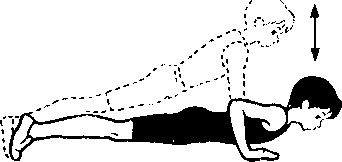

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.

Тестовое испытание предназначено для определения уровня развития силы и силовой выносливости мышц рук.

Техника выполнения. И. п. — упор лёжа на полу. Кисти рук на ширине плеч, пальцы вперёд, локти разведены не более чем на 45 градусов. Ноги вместе, стопы упираются в пол без опоры. Плечи, туловище, ноги, составляют прямую линию.Сгибание рук выполняется до лёгкого касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, разгибание — до полного выпрямления рук в локтевых суставах при сохранении той же прямой линии. Выполнив разгибание рук, необходимо зафиксировать исходное положение на 0,5 с, затем продолжить выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счётом судьи.

Основные ошибки в технике сгибания и разгибания рук в упоре лёжа:

касание пола коленями, бёдрами, тазом;

нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги» (при выполнении упражнения испытуемый сгибает или прогибает туловище);

разновременное разгибание рук;

отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения при выполнении упражнения.

Наклон вперёд из положения стоя

Тестовое испытание предназначено для определения уровня развития подвижности в суставах и выполняется из и. п. стоя на полу или гимнастической скамейке, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10—15 см. При выполнении теста на полу участник по команде делает два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 с. При выполнении теста на гимнастической скамейке по команде участник делает два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости измеряется по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до кончика третьего пальца руки. Если пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (-), а если опускается ниже нулевой отметки — знаком «плюс» (+).

Основные ошибка в технике наклона вперёд из положения стоя:

сгибание ног в коленях;

фиксация результата пальцами одной руки;

отсутствие фиксации результата в течение 2 с.Во время наклона вперёд сгибание производится в тазобедренных суставах и в суставах поясничного и нижнего грудного отделов позвоночного столба.

Упражнения, увеличивающие подвижность в тазобедренных суставах

1. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола

2. Наклоны вперёд, притягивая туловище к ногам с помощью рук

Поднимание туловища из положения лёжа на спине.

Тестовое испытание предназначено для определения уровня развития силовой выносливости мышц — сгибателей туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнёров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.

Техника выполнения. Упражнение выполняется из и. п. лёжа на спине на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнёром к полу.

Основные ошибки в технике поднимания туловища из положения лёжа на спине:

отсутствие касания локтями бёдер (коленей);

отсутствие касания лопатками гимнастического мата;

пальцы разомкнуты «из замка».

Метание малого мяча и гранаты на дальность

Метание спортивного снаряда на дальность проводится на стадионе или любой ровной площадке 10 м.

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Другие способы метания запрещены. Техника метания на дальность гранаты идентична технике метания малого мяча. Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачёт идёт лучший результат. Измерение производится от линии метания до места приземления снаряда.

Техника метания мяча (гранаты) с места И. п. - правая нога отставлена назад, на носок, туловище повёрнуто грудью в сторону метания, правая рука согнута в локтевом суставе, локоть опущен вниз, кисть с гранатой — на уровне плеча.

Метать малый мяч (гранату) следует энергично, стремясь придать оптимальную траекторию полёта.

Техника метания мяча (гранаты) с разбега

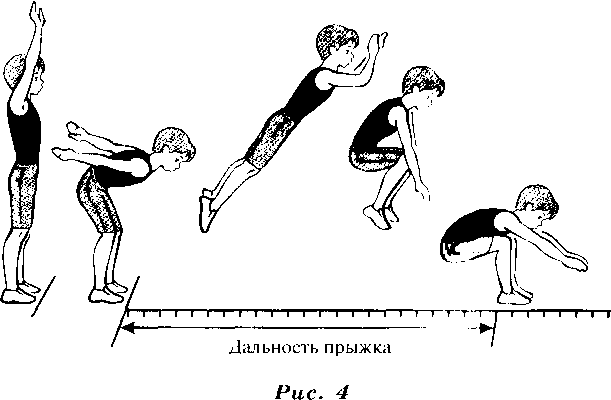

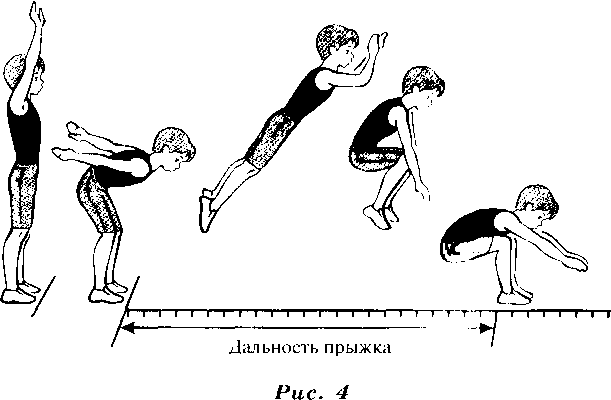

Прыжки в длину с места

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами характеризует скоростно-силовую подготовленность и выполняется в спортивном зале или на спортивной площадке. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Проводят стартовую линию (линию, обозначающую место отталкивания) и перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую рулетку.

Техника выполнения. И. п.— подойти к линии отталкивания (не касаясь её носками), стопы поставить на ширину плеч или чуть уже, параллельно. Перед прыжком поднять руки вверх, чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. Затем плавно, но достаточно быстро отвести руки назад, одновременно опускаясь на всю стопу, согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах до полуприседа, наклоняясь вперед так, чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками. Руки, отведённые назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом положении, следует переходить к отталкиванию.

Резким взмахом руками вперёд-вверх с одновременным разгибанием и толчком обеих ног выполнить отталкивание и прыжок вперёд-вверх. После отталкивания туловище полностью распрямляется. В полёте согнуть ноги в коленях и вынести их вперёд, приземлиться на пятки с последующим перекатом на всю стопу. Время приземления присесть и вынести руки вперёд (этим обеспечивается мягкое и устойчивое приземление).

Дальность прыжка измеряется от линии отталкивания (стартовой пиши) до линии пяток, если ноги вместе при приземлении, или по пятке, ближней к месту отталкивания, если при приземлении одна нога сзади, а другая впереди. Измерение производится перпендикулярно к линии отталкивания.

Участнику предоставляются три попытки. Учитывается лучший результат. При потере равновесия (шаг назад, падение назад и т. д.) результат не засчитывается.

Основные ошибки в технике прыжка:

заступ за линию измерения или касание её;

выполнение отталкивания с предварительного подскока;

отталкивание ногами разновременно;

приземление одной ногой ближе, а другой дальше (стопы расположены не параллельно).

Подводящие упражнения

1.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Выполнить энергичный мах руками вперёд-вверх с одновременным разгибанием ног и подъёмом на носки.

2.И. п. — полуприсед (глубокий присед), руки отведены назад. Выполнить энергичный мах руками вперёд-вверх с одновременным прыжком вверх толчком обеими ногами.

3.И. п. — упор присев. Выполнить прыжок вверх с махом рук вверх и мягким приземлением в полуприсед, руки вперёд.

4.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Небольшой прыжок вперёд (на гимнастический мат) в положение полуприседа, руки вперёд.

5.Прыжки в длину с места на гимнастический мат: на технику, на заданную длину по ориентирам.

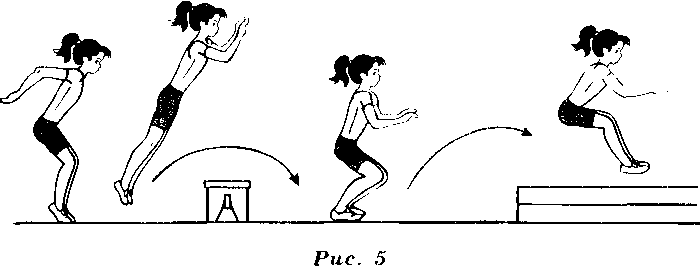

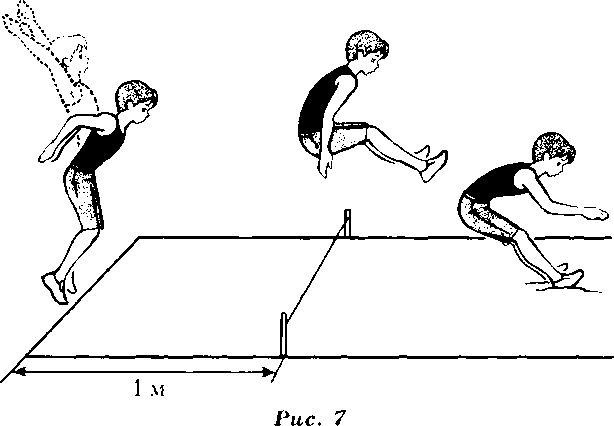

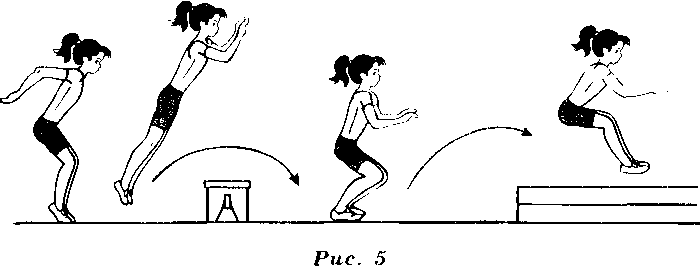

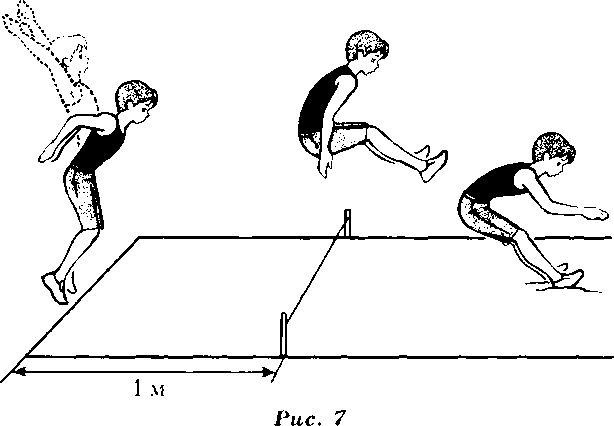

Упражнения, развивающие скоростно-силовые способности (прыгучесть )

1.Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с отягощением (набивным мячом) на плечах.

2.Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 15 — 20 м.

3.Прыжки на обеих ногах через гимнастическую скамейку с последующим быстрым и мощным прыжком в длину с приземлением на гимнастический мат

4.Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50—70 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания

5.Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку),

6.Прыжки в длину с места на дальность (проводятся в виде соревнований между занимающимися).

Подвижная игра «Кто дальше прыгнет».

Кроссовый бег

Кроссовый бег включён в программу комплекса ГТО как вид испытаний, заменяющий лыжную подготовку для бесснежных районов страны. Проводится в лесной или парковой зоне с преодолением встречающихся на пути естественных препятствий. Дистанции: 2 км — 2-я возрастная ступень и 3 км — 3-я, 4-я, 5-я возрастные ступени. Технику и скорость кроссового бега определяют рельеф местности, одоление горизонтальных и вертикальных препятствий, состояние грунта.

На ровном участке местности следует бежать свободным широким шагом со слегка наклонённым вперёд туловищем. При беге в гору наклон туловища вперёд увеличивается, движения учащаются, шаг делается короче (нога полностью не выпрямляется, ставится на переднюю часть стопы), руки работают активнее. Во время бега под гору длина шагов увеличивается, нога ставится на всю стопу или на пятку с последующим перекатом на носок, наклон туловища вперёд уменьшается туловище даже отклоняется немного назад.

Шаг во время бега должен быть свободным и естественным по длине. Увеличивать скорость нужно не за счёт длины шагов, а за счёт их учащения. Дышать следует через нос и полуоткрытый рот: на 2—3 шага - вдох, на 2 -3 шага — выдох. Выдох должен быть активным и полным.

На занятиях при подготовке учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО применяются следующие виды кроссового бега.

Кроссовый бег в равномерном темпе с постепенным увеличением продолжительности проводится при ЧСС 150—160 уд./мин и является средством развития аэробных возможностей организма.

Темповый кроссовый бег с заданным темпом, проводится при ЧСС 160—175 уд./мин и является средством развития аэробных и аэробно-анаэробных возможностей организма.

Кроссовый бег в переменном темпе с периодическим изменением скорости, выполнением ускорений на различных по длине отрезках проводится при ЧСС 130—180 уд./мин.

Величина беговых ускорений и длительность отдыха, следующего за ними в виде малоинтенсивного бега, определяется самим занимающимся. В среднем длина беговых ускорений составляет от 80 до 150 м.

Бег в переменном темпе является средством развития аэробных и аэробно-анаэробных возможностей организма.

Кроссовый бег желательно проводить по замкнутой трассе. Следует избегать пересечения трассы с автомобильными дорогами, а также сложных препятствий: глубоких оврагов, канав, густой растительности, опасных подъёмов, спусков и т. п.