СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Методические рекомендации

по организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы

г. Красноярск

2024 г.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составители: Лушечкина А.В. - студентка 21П-1 группы отделения «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации по организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы / Лушечкина А.В, КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», 2024.- 38 с.

Красноярск, 2024, 38 с.

Аннотация

Следуя современной концепции деятельностного подхода, учителю важно вводить в процесс обучения и воспитания новые формы и методы. В данной работе представлены рекомендации по организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы. Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а так же студентов обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

Раздел 1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 5

1. 1. Типичные ошибки при выборе и формулировке темы исследования 9

1.2. Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования 10

1.3. Выбор методов исследования 11

Раздел 2. Критерии оценки детских исследовательских работ. 15

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 22

2.1. Паспорт исследования 27

Раздел 3. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 28

3.1 Проект и исследование. Сходства и различия 29

Раздел 4. Проектная задача 30

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 37

Приложение №1. Фотоотчёт проведённого исследования. 38

В основу стандартов начального общего образования положены новые принципы его построения, дающие возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития: включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества.

В условиях инновационного развития и модернизации российского образования исследовательская деятельность учащихся является одним из наиболее эффективных методов обучения. Это требует широкого введения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности, способных не только снизить учебные перегрузки учеников, но и дать им навык самообразования на основе знания о системе наук.

К таким технологиям может быть отнесена и технология исследовательской деятельности школьников с использованием частично-поискового метода обучения

Цель разработки: систематизация знаний и обобщение опыта организации проблемно-поисковой деятельности, направленной на развитие учебной мотивации учащихся младшего школьного возраста на уроках и во внеурочной деятельности.

Результатом работы является методические рекомендации, которые представляют собой основные понятия проблемно-поисковой деятельности, методика преподавания данной технологии, рекомендации по организации урока с использованием частично-поискового метода, а также практические примеры уроков, предназначенных для начальной школы

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому важно именно в школе привить интерес к различным областям науки и техники, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни. Исследовательская работа позволяет обучающемуся развить свой интеллект в самостоятельной творческой исследовательской деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и склонностей.

Исследовательская практика обучающегося – один из методов обучения, формирующий особый стиля учебной деятельности, позволяющий трансформировать обучение в самообучение. [4, 1 с.]

Исследовательская работа даёт возможность осознать свою значимость, развивает познавательный интерес, любознательность, умению работать с информационными источниками, учит общению со сверстниками и единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных конференциях по исследовательской и проектной работе. Собственную исследовательскую деятельность обучающегося следует рассматривать, в первую очередь, как одно из основных направлений развития творческих способностей. Умения исследования, самостоятельного постижения истины легко прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности.

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением учиться. [ 1, с.]

Главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху. [1, 1 с.]

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

изучить проведение учебных исследований;

развить творческую исследовательскую активность;

стимулировать интерес к фундаментальным и прикладным наукам;

создать представление о научной картиной мира;

вовлекать родителей в учебно – воспитательный процесс. [ 4, 1 с.]

Как организовать исследование? Существует два вида исследования: экспресс – исследования и долговременные исследования.

Экспресс-исследование. Эта форма, организации предполагает массовое кратковременное участие детей разных по своему уровню развития. Обучащиеся оперативно проводят кратковременные исследования по предложенной педагогом тематике. [ 4, 2 с.]

Долговременные исследования. Это форма индивидуальной работы или небольшой группы обучающихся. [ 4, 2 с.]

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и «заразить» обучающихся, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Родители, вместе с обучающимися делают фотографии, выполняют несложные исследования, наблюдения, помогают подбирать информацию, помогают ребенку готовить защиту своей работы.

С первого класса необходимо вовлекать своих учеников в мини-исследования, предполагать исследовательскую деятельность на уроках окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства.

С 1 по 2 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих.

В 3 - 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь «подтолкнуть» их к правильному выбору.

Тема может быть: фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу); экспериментальной; изобретательской; теоретической.

Исследовательская деятельность заставляет и приучает обучающихся работать с книгой, газетой, что в наше время очень важно. Можно включать приём «просьба о помощи» в процесс вовлечения обучающегося в исследовательскую деятельность.

Большими помощниками в исследовательской работе являются родители. В ходе выполнения проекта родитель может выступать одновременно в нескольких ролях:

консультирует;

отслеживает выполнение плана;

решает оперативные вопросы;

помогает в предварительной оценке проекта;

участвует в подготовке презентации;

обеспечивает наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания.

Любое исследование должно быть защищено. Для этого нужна подготовка. Самому ребенку подготовиться к защите очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей.

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:

1. Тема – как это назвать. Должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

2. Найти проблему – что надо изучать. Должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования.

3. Актуальность – почему эту проблему нужно изучать. Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время.

4. Цель исследования – какой результат предполагается получить. Каким, видится этот результат еще до его получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений.

5. Гипотеза – что не очевидно в объекте. Это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и не лож – она просто не доказана [2. c. 79]).

6. Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования. Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что другими не было замечено, какие результаты получены впервые. Какие недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов.

7. Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально. Задачи показывают, что вы собираетесь делать. Формулировка задач тесно связана со структурой исследования. Причем, отдельные задачи могут быть поставлены для теоретической части и для экспериментальной.

8. Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме. Краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов. В обзоре вы должны показать, что знакомы с областью исследований по нескольким источникам, что вы ставите новую задачу, а не делаете то, что уже давно сделали до вас.

9. Методика исследования – как и что исследовали. Это описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы.

10. Результаты исследования – собственные данные. Собственные данные, полученные в результате исследовательской деятельности. Полученные данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования.

11. Выводы – краткие ответы на поставленные задачи. Как решены поставленные исследовательские задачи.

12. Значимость – как влияют результаты на практику. [3, 1-4 с.]

1. 1. Типичные ошибки при выборе и формулировке темы исследования

Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребенок, вопросов

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.:

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности)

Для того чтобы начать исследование, надо найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить [].В выборе темы и проблемы исследования стоит следовать определённым правилам. Какие ошибки можно совершить, если не учитывать правила:

- если тема неинтересна самому обучающемуся, то он и не захочет как-то с ней работать, искать в ней необычное и познавательное;

- тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлеченным в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие;

- если не направлять обучающегося на идею, в которой он может полностью реализовать себя, то сама работа потеряет смысл;

- если вы сами не увлечены данной темой, то и обучающемуся она будет не интересна;

- тема не должна быть банальной и скучной, в ней должна быть «изюминка» и элемент неожиданности;

Пример: «Как защитить деревья в городе», 2 класс. Интересна сама постановка проблемы: мальчик рассматривал дерево нетрадиционно. Ведь принято считать, что деревья спасают города от многих экологических бед. Но ребенок сумел увидеть другой аспект проблемы, подчеркнув самой темой своего исследования, что и сами «спасители» нуждаются в нашей защите.

-тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника ограничена.

1.2. Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования

Определить цель исследования – значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем мы это исследование проводим. Цель указывает общее направление деятельности. Например, вы сформулировали тему «История чисел», а целью исследования будет изучение истории происхождения счёта, цифр.

В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. цели исследования завышены;

2. несоответствие цели теме и проблеме исследования;

3. неясность, неточность формулировки целей.

Цель не должна быть:

1. долгосрочной;

2. распространенной или широкой, убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали.

3. неизменяемой, мир меняется, поэтому периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны;

После постановки цели необходимо определить, как именно её можно достигнуть.

Задача – сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения [7, с. ]. Задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать), и их не бывает более 4-5.

Задачи могут решаться в различной последовательности, иногда можно работать над решением нескольких задач. Каждая задача может дробиться на шаги (отдельные действия, которые ученик выполняет полностью за ограниченный промежуток времени).

Формулирование гипотезы исследования

Вслед за выявлением проблемы идёт поиск её решения, то есть развёртывается следующая фаза мыслительного процесса – фаза решения проблемы. Ответ на поставленную проблему достигается посредством умственной деятельности, протекающей в форме выдвижения догадок или гипотез. Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя.

Она должна:

- содержать предположение;

- быть проверяема, подтверждена;

- быть логически непротиворечивой;

- быть реально опровергаемая или доказуемая.

Стоит отметить, что, делая предположения, обычно используются следующие слова:

может быть;

предположим;

допустим;

возможно;

что, если…

Для проверки гипотезы используют методы наблюдения и эксперимента.

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в определенных условиях. [8, с. ]

Следует различать обыденное наблюдение (то есть непроизвольная деятельность человека, связанная с получением информации о внешнем мире) и научное наблюдение. Ошибки, которые можно совершить при планировании научного наблюдения:

не целенаправленность (внимание наблюдателя должно фиксироваться только на интересующих объектах);

не активность (наблюдатель должен активно искать, выделять нужные ему моменты в наблюдаемом явлении, привлекая для этого свои знания и опыт, используя различные технические средства наблюдения);

не планомерность (наблюдение должно проводиться строго по плану, составленному исходя из задачи исследования);

без систематичность (все данные наблюдения фиксируются в протоколах или дневниках);

нет элементов контроля (информация, полученная путём наблюдения должна поддаваться контролю на обоснованность).

Выделяются следующие этапы планирования наблюдения:

Определение задачи и цели (для чего? с какой целью?)

Выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?)

Выбор способа (вида) наблюдения (как наблюдать?)

Выбор способов регистрации наблюдения (как вести записи?)

Обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?)

В методике наблюдения одним из самых важных вопросов является регистрация (запись) наблюдаемых объектов. Основное требование к фиксации данных в том, чтобы запись велась на месте наблюдения ив момент совершения наблюдаемых событий. Универсального способа записи не существует и зачастую зависит от вида наблюдения.

Недостатки метода:

- возможность вмешательства исследователя в наблюдаемые события;

- однократность исследуемой ситуации;

- результаты наблюдения зачастую зависят от наблюдателя;

- методу доступны лишь внешние проявления процесса, ведь наблюдать можно лишь то, что поддаётся восприятию органов чувств.

Достоинство метода:

+ наблюдение является весьма важным методом эмпирического познания, обеспечивающим сбор обширной информации об окружающем мире. Как показывает история, при правильном использовании этого метода, он является весьма плодотворным.

Научный эксперимент - метод эмпирического познания, посредством которого, воздействуя на предмет в специально организованных условиях, исследователь целенаправленно актуализирует и фокусирует нужное ему состояние предмета, а затем изучает его на качественном или количественном уровне [8, с. ]. В отличие от наблюдения, эксперимент позволяет искусственно отделить изучаемое явление от других, целенаправленно изменять условия его проведения.

Выделяют два вида экспериментов:

1. Лабораторный. Проводится в специально подготовленных условиях – лаборатории, где объект вычленяется из сложной системы взаимосвязей. Основные достоинства метода – активная позиция исследователя, придающая такому эксперименту следующие положительные черты:

- оперативность: исследователь не ждёт проявления необходимых фактов, а сам создаёт ситуацию, условия, которые вызывают изучаемый процесс;

- повторяемость;

- высокая точность благодаря использованию современной измерительной аппаратуры.

Получаемые в результате лабораторные данные должны проверяться в естественных условиях.

2. Естественный. По принципу организации он похож на наблюдение, но отличается от него активной позицией исследователя. Исследователь незаметно для испытуемых организует их деятельность таким образом, чтобы проявились необходимые особенности и качества. Либо экспериментатор, находясь в естественных условиях, наблюдает исходное состояние объекта, его развитие и исчезновение. При этом объект может быть подвергнут определённому воздействию со стороны экспериментатора.

Подготовка проведения эксперимента:

Выбор числа экспериментальных объектов (обязательно наличие контрольного объекта).

Определение продолжительности эксперимента.

Выбор конкретной методики изучения, то есть действия в процессе изучения.

Продумывание форм записи результатов эксперимента. Эксперимент требует ведения протокола, в котором с помощью текста, символов, схем заносятся факты экспериментальной деятельности

Этапы проведения эксперимента:

1. Подготовка эксперимента. Перед началом исследования необходимо составить рабочий план, где будут рассмотрены действия по подготовке и проведению эксперимента. С учётом специфики творческого процесса такой план должен предусмотреть:

базу, на которой будет производиться исследование

необходимый для проведения эксперимента инструментарий

2. Собственно проведение (технологический этап). Делается качественный и количественный анализ результатов исследования.

3. Аналитический, рефлексивный этап. Анализ полученных результатов (насколько они позволяют подтвердить выдвинутую в начале исследования гипотезу или опровергнуть). Важным элементом анализа результатов эксперимента является умение исследователя разрабатывать научно-практические рекомендации

Раздел 2. Критерии оценки детских исследовательских работ.Рассмотрим пример детской исследовательской работы.

ВВЕДЕНИЕ

Мы часто бываем в лесу вместе с родителями, там мы разводим костры. Как рассказали нам наши родители в жизни человек, разводя огонь, ориентируется на ветер, на то, сырые или сухие дрова у него, на свои привычки, на свой опыт и опыт тех людей, с которыми он знаком. А, кроме того, не стоит на месте прогресс. То, что сейчас мы можем добыть огонь, не используя кремень, не высекая искры, не используя силу трения, не может не изменить и сам вид костра. Поэтому в своей работе мы захотели изучить то, какие бывают костры и как разводят их в полевых условиях.

Цель работы: сформировать умения и навыки, необходимые для разведения костра в походных условиях в осенний период

Задачи исследовательской работы:

1. изучить литературные источники по данной теме;

2.ознакомиться с различными типами костров;

3. на практике самостоятельно изучить способы разведения тех или иных типов костров;

4. на основе проведённой работы выбрать наиболее удобный для использования тип костра который, на наш взгляд, наиболее подходит для современного использования;

5. обобщить результаты проделанной работы.

Гипотеза: предположим, что костер в полевых условиях необходим человеку для тепла, приготовления пищи и согрева одежды.

Объект исследования: костры

Методы исследования: сбор информации, анализ информации, обобщение собранных и проанализированных сведений.

Практическая значимость: результаты нашего исследования можно использовать на уроках ОБЖ, в походах.

Период выполнения нашей работы: с 24 сентября по 29 октября 2018 год.

ТЕРРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

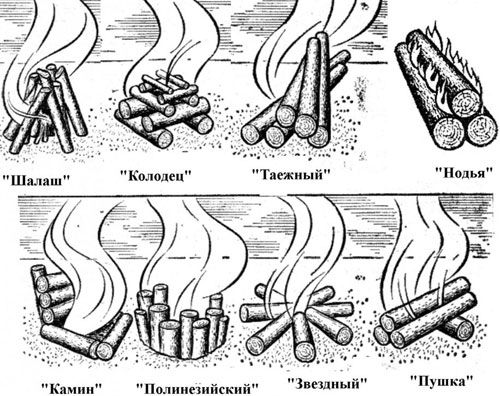

Костры в зависимости от предназначения могут быть следующих типов:

пламенные– для варки пищи, освещения лагеря.

жаркие– для длительного горения, для варки большого количества пищи, просушки вещей, согревания людей, если они ночуют около костров.

простейшие очаги– для варки с минимальным количеством дров.

Итак, его разновидности и правила сбора следующие:

Шалаш. Дрова образуют домик или шалашик. Позиция растопки: нижняя сторона между поленьями. Этот вид хорошо подойдет для готовки еды и освещения. Необходим серьёзный запас дров. Не трудно жечь без спичек.

Колодец. У него формат сруба. Используются короткие, но толстые поленья или брёвна (для серьёзного костра). Внутри находятся мелкие дрова, сложенные шалашиком и кучей-малой.

Камин. Отличный вариант для обогрева ночью. Его горения продолжается почти до утра. Его образуют четыре коротких бревна, сложенных, как п.2. С одной стороны делается наклонная стенка: нужно вбить два толстых кола в наклоненной позиции. На них складываются друг на друга массивные поленья. Костёр организуется внутри конструкции. По степени прогорания нижних элементов (поленьев) верхние элементы плавно оказываются внизу.

Нодья. Нужны крупные брёвна. Длина – максимум 3 м, минимальный диаметр – 30 см. Обычно используются сухие стволы сосен и прочих хвойных видов. Сначала с помощью топора по всей длине брёвен делаются заструги. Стружка до конца не устраняется. Затем брёвна выкладываются в продольном направлении одно на второе. Они фиксируются по бокам кольями. Число кольев – 4. Их материал – мокрая древесина. Они вбиваются в землю. Есть версия с тремя брёвнами. В ней отсутствует ограда. Два элемента имеют параллельную позицию к земле. Они устроены впритык друг к другу. На них ложится третий элемент. Между ними находятся влажные колышки. Так усиливается воздушный подток. Затем туда помещается растопка.

Звезда. Для любых задач для его образования применяется 5-10 массивных элементов. Это поленья или брёвна. Их длина: 2-3 м. Они складываются окончаниями в формате звезды. По степени сгорания элементы пододвигаются к середине. Если костёр небольшой, он даёт узкое и жаркое пламя. Это превосходное условие для приготовления еды. Важно не оставлять именно «звезду» без присмотра.

Таёжный вид. На бревне с солидной длиной под острым углом и незначительным напуском (не более 50 см) размещаются 3-4 других бревна. Главная функция такого вида: обогрев.

Полинезия. Это котлован. Его ориентировочная глубина -1 м. Он сужается, подобно конусу. Для обкладки его стенок задействуются массивные элементы. На дне устраивается костёр. Этот вид генерирует множество углей. Это оптимальный вариант в дождливую, холодную и очень ветреную погоду.

Растопка для костра.

Растопкой для костра могут служить сухие тонкие ветки деревьев, трут или гриб, который растёт на деревьях. Трут должен быть сухим и тогда он будет хорошо разгораться. Так же можно использовать тонкие сухие веточки деревьев. Лучше всего ломать их с деревьев, поднятые с земли зачастую сырые, даже если они до этого были сухими. Проверить сухость веточек, можно надломав, или не сильно, но достаточно, для того чтобы сухой веточке сломаться, нагнуть её, если она не ломается, значит, она живая, и пусть живёт дальше.

Для разведения костра нужно собрать несколько пучков разжиги, положить на место рядом с костром и на само костровище. Когда пойдет пламя, не будет времени собирать еще и разжигу. Еще лучше, для экономии спичек, собрать сразу и дров чуть побольше. Потом нужно мелкие веточки собрать в кучку и закрывая от тяги ветра телом разжигу, нужно поджечь её. Спичку лучше сжигать как можно больше, чтобы разжига смогла вобрать в себя как можно больше жара. Потом, когда пучок задымился и внутри появился небольшой огонёк, нужно пучок положить на землю, и маленькими порциями но, не закладывая до основания, постоянно подкладывать веточки “шалашом”.[1]

По мере разгорания и набирания костром жара нужно подкладывать веточки всё толще и толще. Когда костер наберет нужное количество хороших красных углей, следует разворошить костер и на него сложить нужный вам тип костра. Разведение костра – это полбеды, а вот как же его сохранить, например, на ночь, или на ваш длительный уход. Если погода довольно ветреная или еще хуже дождливая, то конечно лучше законсервировать костер для его дальнейшего использования. Один из способов – это найти в лесу гнилой ствол упавшего дерева, притащить и уложить его прямо на костер. Для ночного сохранения костра можно использовать такой способ. Перед сохранением нужно прожечь жаркий, огненный костер. Потом на оставшиеся угли засыпать сухую золу, которую преждевременно выгребли из костровища. Потом на эту золу засыпать еще немного сухой земли. Этот способ сохранения углей сохраняет их до 10-12 часов и более. Конечно, при наличии спичек вы можете разводить огонь в любых условиях и в любую погоду. Но что делать, когда спичек с собой не оказалось? Главное, не отчаиваться, есть способы разжечь костер и без спичек, хотя это и нелегко.

Существует несколько способов с помощью подручных средств. Но перед тем, как ими воспользоваться, следует приготовить сухой трут, то есть то, что может быстро воспламениться даже от небольшой искорки. В качестве трута используют мелко измельченную кору дерева, марлю, вату, пух, сухой мох, части одежды.

Одним из способов добывания огня, часто описываемым авторами приключенческих романов, является использование увеличительного стекла, которое можно изготовить из двух часовых стекол, соединенных между собой при помощи глины или лейкопластыря, с налитой внутрь водой. Но этот способ годится только при наличии минимум двух часов, точнее, двух целых стекол и при условии солнечной погоды.

В туристской и другой популярной литературе о путешествиях и приключениях часто описывается способ получения огня трением.

Действительно, получить огонь таким способом можно, но для этого необходимо приложить много усилий, сноровки и очень трудно выполнить саму конструкцию, состоящую из лука, сверла и опоры. Лук изготавливается из ствола молодой березки или орешника длиной в 1 метр, толщиной 2-3 см. и куска веревки в качестве тетивы. Сверлом может служить 25-30 сантиметровая сосновая полочка толщиной с карандаш, заостренная с одного конца. Опору делают из сухого палена твердой породы (сосна, дуб). Его очищают от коры и высверливают в нем ножом лунку глубиной 1- 1,5 см, которую обкладывают легко воспламеняющимся материалом. Сверло, обернув один раз тетивой, вставляют одним кольцом в лунку, вокруг которой укладывают трут. Затем, прижимая сверло ладонью левой руки, правой быстро двигают лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Чтобы не повредить ладонь, между нею и сверлом кладут прокладку из куска ткани, коры дерева. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить растопку, заготовленную заранее. Существует еще много способов добывания огня без спичек, и один из них- при помощи двух камней твердой породы ( огнива, кресала). Огонь высекают скользящими ударами одного камня о другой, держа их как можно ближе к труту.

Трут – это сухой материал, который воспламеняется от искры. Трут должен быть абсолютно сухим, чтобы искры воспламенили его, Если у вас есть устройство, производящие искры, обугленная ткань будет необходима. Она держит искру достаточно долго, что бы переместить трут в более теплую область и получить небольшой огонек. Вы можете получить ее нагревая хлопковую ткань до тех пор, пока она не почернеет, но не доводя до возгорания. Как только ткань почернеет, вы должны поместить ее в герметичный контейнер, что бы сохранить сухой. Подготовить эту ткань неплохо перед любой кризисной ситуацией. Добавьте ее к вашему индивидуальному набору для выживания.

Растопка – это легко воспламеняющийся материал, который должен вспыхнуть с помощью горящего трута. Опять же, растопка должна быть совершенно сухой, что бы обеспечить хорошее горение. Растопка увеличит температуру пламени, для возгорания менее легковоспламеняющегося материала.

Топливо — это менее легковоспламеняющийся материал, который горит медленно и равномерно.

Применение лука для добывания огня, наверное, самый эффективный из методов трения, потому что с его помощью легче поддерживать высокое давление и скорость вращения стержня.

Приспособления для добычи огня. Лучше всего разводить костер на голой земле, поэтому вам может потребоваться предварительно расчистить место под очаг. Освободите от сухой травы, опавших листьев и растительности участок земли диаметром примерно 2,5-3 м. Затем выкопайте в земле небольшое углубление, которое и послужит очагом. Держите снятый слой почвы неподалеку от костра. Впоследствии вы сможете воспользоваться им для тушения огня, если он выйдет из-под контроля. Выкопанную землю можно расположить насыпным кольцом вокруг очага, чтобы обеспечить дополнительную защиту от случайного пожара. Также очаг можно обложить камнями, которые будут сдерживать пламя в пределах очага. В наше время разделяют способы добывания огня на две группы: современные и примитивные. К современным способам относят, где используются современные приспособления или устройства:

СПИЧКИ – должны быть водостойкими, либо упакованные в целлофановый пакет, либо вместо спичек - зажигалка.

ЛИНЗА (ЛУПА) – данный способ для разжигания костра можно использовать, только в солнечную погоду (Рисунок 1). Выпуклую линзу можно вынимать из фотоаппарата, бинокля, либо использовать лупу. Линзу (лупу) необходимо сфокусировать так, чтобы солнечные лучи направить на труте, и держать до тех, пор пока не начнет тлеть. Трут - это сухие, волокнистые, легковоспламеняющиеся от искры материалы. Например, ворсинки с одежды, оперение птиц, тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений, внутренний слой кедровых пород. Следует подуть на трут, чтобы он разгорелся, следовательно, после добавить растопку. Линзу также, можно соорудить из дна двух стеклянных бутылок. Аккуратно «бьем» бутылки, сохранением дна. Соединяем два стекла, и получаем лупу.

К примитивным способам растопки костра относят, те которые пользовались наши предки, эти способы требуют больших усилий и большой практики.[2]

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬКостер – это кухня, столовая и гостиная. Это сухая одежда и горячая вода; это место общения, тепло и уют. Но костер – это еще и аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Ни одно путешествие, ни один поход в лесистой местности, поросшей хотя бы кустарником, не обходится без костра. Костер – надежный друг человека - при умелом и «уважительном» обращении с ним.

Каждый костер имеет свои плюсы и минусы. Перед тем как выйти на Остров отдыха и на практике самим разжечь костры, мы предварительно изучили основные виды костров в «Центре туризма, краеведения и экологии» в течение месяца.

|

|

|

| Рис.1 Подготовка растопки | Рис.2 Костер «Звездный» |

|

|

|

| Рис.3 Костер «Нодья» | Рис.4 Костер Колодец |

На наш взгляд наиболее простым и удобным оказались четыре вида костра - «Шалаш», «Таежный», «Колодец» и «Звездный».

22 октября мы отправились на Остров отдыха. Для начала мы выбрали место, подходящее для разжигания костра. Далее перед тем, как разжечь костер мы заготовили сухие веточки, очистили место будущего костра от сухой травы, веток, шишек. Удалили все, что может гореть, на расстояние не менее 0,5 м от костра. Для разведения костра мы взяли сухую траву, листочки, тоненькие палочки.

Рис.5 Положили растопку на землю

Рис.5 Положили растопку на землю

Положили растопку на землю. Сложили четыре вида костров - «Шалаш», «Таежный», «Колодец» и «Звездный» и проверили, какой костер более удобен в полевых условиях. Подожгли костер спичками поочередно. Далее положили на растопку ветки потолще.

Рис.6 Ложем на растопку ветки потолще

Рис.6 Ложем на растопку ветки потолще

Наши костры хорошо разгорелись при солнечной и без ветреной погоды. И в заключение мы обязательно погасили костры водой и сверху засыпали землей.

Вывод: костер «Шалаш» горел быстрее и сильнее и разгорелся примерно минут через 5. Костер «Таежный» горел медленнее и разгорелся примерно через 10 мин.! Костры «Колодец» и «Звездный» разгорелись примерно также минут через 10, но долго прогорали (в звездном костре мы лишь иногда сдвигали к центру прогоревшие дрова).

Рис.7 Наш костер разгорелся

Рис.7 Наш костер разгорелся

Далее тушили костры водой, которую мы принесли с собой и сверху засыпали землей.

| Рис.8 Тушим костер водой

| Рис.9 Засыпаем костер сверху землей |

|

|

|

В нашем случае наиболее простым и удобным для использования оказался костёр типа шалаш. Его можно считать наиболее универсальным, или первичной формой, на основе которой костёр потом преобразуется в иные виды, а это очень удобно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутую нами гипотезу, для нас послужили собственные наблюдения, а также фото и описательные материалы, посвящённые кострам и их использованию, взятые нами из сети интернет и литературных источников. На основании собственных наблюдений, анализа литературных источников и личного опыта мы выяснили, что в нашем случае наиболее простым для использования оказался костёр типа шалаш. Его можно считать наиболее универсальным, или первичной формой, на основе которой костёр потом преобразуется в иные виды.

Таким образом, нами получены следующие выводы – действительно, наиболее удобный и простой для использования и универсальный вид костра, костёр шалаш. Мы добились своей цели: сформировали умения и навыки, необходимые для разведения костра в походных условиях, а также ознакомились с различными типами костров, сформировали навыки выбора вида костра в зависимости от поставленной задачи, приобрели навыки коллективной работы и совместного поиска решений, расширили свой кругозор. Подтвердили гипотезу, действительно костер в полевых условиях необходим для человека, а именно для тепла, приготовления пищи, согрева одежды.

Мы применили на практике методы исследовательской работы: работали с литературными источниками и Интернет-ресурсами; научились применять полученные знания на практике.

Наша работа имеет практическую значимость: результаты нашего исследования можно использовать на уроках ОБЖ, в походах.

Для оценки работы были

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добров О.Г. На берегах Белого Июса. Новосибирск, 2002.

2. Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс, Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., 2008

3. Способы автономного выживания человека в природе, Михайлов Л.А., 2008.

Для оценивания данной работы были созданы следующие критерии:

|

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов | Баллы |

| 1 | Актуальность выбранной темы | 0-1

| 1 |

| 2 | Сформулирована проблема исследования | 0-1 | 0 |

| 3 | Цель соответствует теме исследования | 0-1 | 1 |

| 4 | Задачи соответствуют теме и цели | 0-1 | 0 |

| 5 | Верно выделены объект и предмет исследования | 0-2 0- ничего не выделено; 1- выделен либо объект, либо предмет; 2- выделен и объект и предмет. | 1 |

| 6 | Обозначенная гипотеза соответствует цели и теме исследования | 0-1 | 0 |

| 7 | Соответствие методов исследования выдвинутой гипотезе | 0-1 | 0 |

| 8 | Результаты соответствуют цели и содержанию исследовательской работы | 0-1 | 1 |

| 9 | Соответствие структуры работы требованиям | 0-1 | 1 |

| 10 | Представлено научное обоснование | 0-1 | 1 |

| 11 | Выводы соответствуют результатам исследования | 0-1 | 0 |

|

|

| Всего баллов: | 6 |

Из двенадцати возможных баллов данная работа получила шесть баллов. Проблема в данной исследовательской работе выделена не была. Задачи не соотносятся с целью. Если цель исследования: сформировать умения и навыки, необходимые для разведения костра в походных условиях в осенний период. То в задачах не поставлен упор на практической составляющей данной работы и в задачах не обозначен период исследования, но в цели он есть. Исходя из задач можно предположить, что данное исследование можно проводить в любой период, как в цели обозначен осенний период. В работе обозначен только объект исследования.

Гипотеза не соответствует цели, так как цель направлена на формирования умений, а гипотеза направлена на исследование пользы костра для человека. Для данного исследования могла быть выдвинута такая гипотеза: умение разводить костёр осенью может помочь в походе. В методах исследовательской работы были представлены методы, которые не соответствуют в итоге использованным методам в работе. В работе были обозначены теоретические методы, а в итоге авторы использовали метод эксперимента. Выводы повторяют собой поставленную цель и практическую значимость, а также перечисляются методы. Выводы в данной работе не имеют ценности и научности.

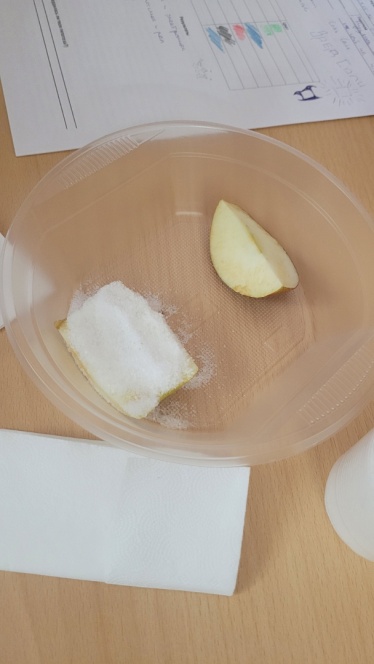

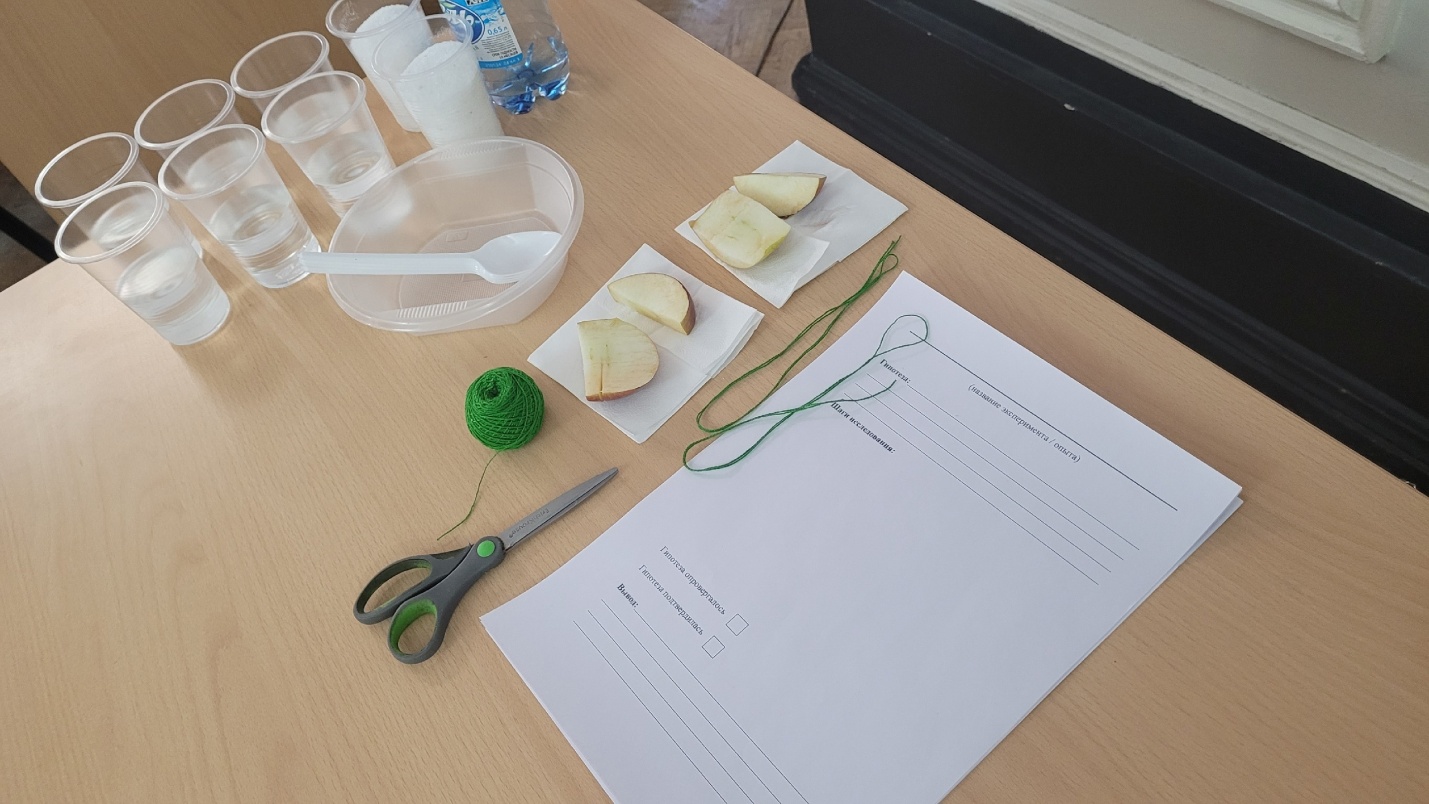

2.1. Паспорт исследованияРазработчик: Чукаленко Алёна

| Разработчик | Чукаленко Алёна |

| Название проекта

| «Что у яблока внутри?» |

| Актуальность проекта | Мы знаем, что яблоко это фрукт. Его едят взрослые и дети. Оно вкусное. Бывает разного вкуса, разной окраски. Яблоки растут в саду. Многие говорят, что яблоки нужно есть, чтобы быть здоровым. |

| Проблема исследования | Как можно исследовать яблоко, чтобы больше узнать о его полезных свойствах? |

| Объект исследования | Свойства яблока |

| Предмет исследования | Яблоко |

| Цель исследования | Расширить представления о яблоках, как о полезных фруктах. |

| Задачи | - Формировать представление о яблоке как О полезном продукте. - Формировать навык здорового образа жизни, получить представление о здоровом питании. - Расширить представления о витаминах, которые содержатся во фруктах. - Узнать новые способы исследования объектов. |

| Гипотеза | Яблоки полезны и содержат много витаминов. |

| Методы | наблюдения, беседы, рассматривание, обсуждение, эксперимент. |

| Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный |

| Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: сбор информации, анализ источников. 2. Основной: проведение эксперимента. 3. Заключительный: оформление результатов эксперимента, выводы. |

| Оборудование для проведения исследования | Лупы, чайные ложки, тарелочки, пипетки, флакончики с йодом, блокноты, цветные карандаши. |

| Продукт исследования | Альбом с результатами мини-исследования |

| Перспектива исследования | Узнать о пользе других фруктов. |

| Используемые источники | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE https://www.gastronom.ru/product/jabloko-1446?ysclid=lsjp1h6at3506525164 |

Виды проектов:

1.Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт определен заранее и используется в жизни общества.

2.Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

3.Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

4.Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов.

5.Ролевой проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п.

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить два типа проектов.

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности.

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть: внутриклассными, внутришкольными, региональными, межрегиональными, международными. [Сергеев, с. 1-2]

Основные требования к проекту

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы)

2. Определение вида продукта и формы презентации.

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы.

4. Результатом работы над проектом, является продукт. Продукт может быть представлен в различных формах: электронные (web-сайт, видеофильм, публикация), бумажные (атлас, бизнес-план, газета, журнал, карта), мероприятие (выставка, презентация, коллекция, форум, тренинг) и т.д.

5. Продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности.

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа); деловая игр; демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных технологий и т.д.

Презенатция продукта направлена на формирование и демонстрацию таких умений обучающихся, как аргументировано излагают свои мысли, идеи, анализируют свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта.

Таким образом, проект - это "пять П": проблема - проектирование (планирование) - поиск информации - продукт - презентация. [Сергеев, с. 3]

3.1 Проект и исследование. Сходства и различия| Проект | Исследование |

| Совокупность документов (расчетов, чертежей и др.), необходимых для создания какого-либо продукта | Исследование в обыденном употреблении понимается преимущественно как процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. |

| Продукт обязателен | Может не иметь продукт |

| Цель: решение задачи | Цель: поиск истины |

| Проект может быть как творческим, так и репродуктивным- следование четкому алгоритму. | Всегда творческий процесс |

| Ориентировано на развитие креативности, но при этом развивает дисциплину и строгость в работе. | Ориентировано на развитие творческих способностей |

| формулирование и осознание изучаемой проблемы, выработку реальных гипотез, их проверку в соответствии с четким планом и т.п.

| Свободная деятельность, не регламентируемая внешними установками |

| Вывод: проект- четко построенный план достижения цели с конечным итоговым продуктом. | Вывод: исследование- творческий процесс, направленный на поиск истины. |

Мы должны понимать, что проектирование - это не творчество в полной мере, это творчество по плану, в определенных контролируемых рамках. В то время как исследование - творчество в чистом виде. А следовательно, и путь воспитания истинных творцов. Проектирование изначально задает предел, глубину решения проблемы, в то время как исследование строится принципиально иначе. Оно допускает бесконечное движение вглубь.

Раздел 4. Проектная задача

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Проектная задача

«Огород для бабушки»

4 класс

Выполнила: Лушечкина Анастасия Васильевна

Студентка 21-П1 гр. Специальности:

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Красноярск, 2024

Цель: создать условия для закрепления математических умений в модельной (квазиреальной) ситуации

Предметные результаты:

- измеряют периметр и площадь;

- находят наименьшее общее кратное;

- измеряют геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник);

Метапредметные:

Познавательные:

-анализируют объекты для выделения признака классификации;

Коммуникативные:

-отвечают на вопросы, используя математическую терминологию.

Регулятивные:

-самостоятельно оценивают собственную учебную деятельность.

Личностные результаты:

-осознают необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям.

Задания построены таким образом, что в процессе их выполнения обучающиеся должны обращаться к текстам и результатам других заданий и справочному материалу для получения необходимых данных.

Данная проектная задача рассчитана на участие четырех человек в каждой малой группе, с осуществлением взаимоконтроля выполненных действий. На выполнение задачи отводится 45 минут. На последнем этапе работы должен быть выполнен проект огорода и проведена его презентация.

Проектная задача

Выступление:

Ребята, сегодня у нас не обычный урок математики. Посмотрите, что изображено на этих картинках. Над их созданием потрудилось много людей.

Как вы думаете, с чего начиналась работа людей над огородом? С проектирования. Проектирование огорода, сада старинное искусство.

Представьте, что вы приехали к своей бабушке в деревню с друзьями и вы решаете ей помочь с огородом. Помогите бабушке вырастить хороший урожай, сделав минимальное количество затрат. Перед тем, как приступить к заданиям, попрошу вас при выполнении каждого задания засекать время его выполнения. Так как вы будете работать в группах, один из вас должен быть ответственным за время. Все задания вы будете выполнять на ватманах.

Задание 1. Начертите на предложенном листе квадрат со стороной 6 см. Это план дома. Предложите свой вариант или варианты размещения грядок для посадки овощей и корнеплодов, измерьте и определите их площадь и периметр, для этого выберите несколько статей, которые пригодятся при выполнении задания. Нужно посадить: 2 грядки томатов, 2 грядки огурцов, по 1 грядки моркови и свеклы. Размер грядки: длина – 6 см, ширина – 2 см.

Статьи

1. В качестве мер площади используются квадратные единицы. Если длина измеряется в сантиметрах, то площадь – в квадратных сантиметрах (см2); если длина измеряется в метрах, то площадь – в квадратных метрах и т.д.

Один квадратный метр- это площадь квадрата, каждая сторона которого равна 1 м.

2. Площадь прямоугольника можно найти, умножив его длину на ширину.

Например:

3 см х 5 см = 15 см2

3. Периметр фигуры - это сумма длин сторон геометрической фигуры.

Периметр прямоугольника можно вычислить по формулам.

Р = а + b +a + b

или

P = 2 ( a + b )

4. Пища, приготовленная на пару, считается самой полезной для здоровья. В ней сохраняется больше витаминов и полезных веществ. Она не подвергается воздействию очень высокой температуры, как при жарении, или запекании , и поэтому не пересушивается.

5. Под воздействием солнечного тепла происходит процесс испарения воды, капельки превращаются в пар и поднимаются к небу. Испаряясь, капельки не исчезают, а вновь проливаются дождем, просачиваются под землю, становятся подземными реками и далее вновь проходят путь, описанный нами: из-под земли в реки, из рек- в море… так совершается круговорот воды в природе. Этот процесс бесконечен.

Задание 2. Бабушка очень просит все грядки засадить томатами, огурцами, морковью и свеклой. Рассчитайте количество семян, необходимое для посева, если для одного квадратного метра нужно15 грамм семян, а в упаковке 20 грамм. Грядки размерами: длина грядки 1 м, ширина 80 см.

Задание 3. В деревне есть 3 магазина, в которых можно купить семена. Выберете магазин, который предлагает наиболее выгодные условия. Объясните свой выбор.

| Магазин | Томат | Огурец | Морковь | Свекла | Общая стоимость |

| «Ярко» | 16 р. | 40 р. | 24 р. | 23 р. |

|

| «Подсолнух» | 26 р. | 38 р. | 20 р. | 18 р. |

|

| «Мираж» | 22 р. | 16 р. | 24 р. | 21 р. |

|

Задание 4. Вы захотели написать письмо своим родителям о успехах. И для того, чтобы информация поместилась в конверт, внесите в таблицу данные о количестве времени, своих действиях, и выводы.

| Деятельность | Время | Вывод |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Оценочный лист решения проектной задачи для учащихся

Ф.И._____________________________________________________________

1. Поставь отметки на оценочных шкалах:

оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. оцени свой вклад в решение задач. Насколько ты оказался полезен своей группе при решении задач.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. оцени, насколько дружно и слажено работала твоя группа.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

хотел бы ты работать еще раз в той же группе? Обведи. ДА НЕТ

Заключение

Проектно-исследовательская деятельность является одним из самых передовых методов в современной системе образования. Она способствует накоплению у обучающихся достоверных конкретно-образных представлений об окружающей действительности, фактических научных знаний, которые являются основой для последующего их осознания, обогащения, раскрытия причин и взаимосвязей в окружающем детей мире.

У обучающихся формируются такие качества личности как трудолюбие, целеустремлённость, самостоятельность и другие. Они учатся работать в различных условиях, взаимодействовать с разными людьми, брать на себя различные роли.

Благодаря проектно-исследовательской деятельности обучающиеся получают огромный опыт по преобразованию информации. У них развиваются коммуникативные навыки, им интересно делать свои маленькие открытия.

Можно сделать вывод о том, что проектно – исследовательская деятельность, став неотъемлемым элементом содержания образования, является устойчивой частью образовательного процесса.

Еще один немаловажный момент – исследовательская деятельность помогает обучающимся быть успешными в жизни, ведь если у ребенка невысокая успеваемость, то у него развиваются комплексы. А исследовательская деятельность позволяет ощутить свою значимость, независящую от успеваемости. Позволяет ребятам верить в себя.

Такая работа позволяет реализовать положения нового образовательного стандарта:

1.Осуществление духовно-нравственного воспитания.

2.Формирование универсальных учебных действий.

3.Работа с информацией.

4.Развитие исследовательского поведения.

В процессе такой работы обучающиеся могут добывать знания самостоятельно, ведь они получили первоначальные умения исследовательской и проектной работы и знают, что такое дух творчества, поиска.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2021 № 273-ФЗ.

Зубова О.А. «Исследовательская работа в начальной школе». [Электронный ресурс]: http://urok.1sept.ru/

Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной школе/ Начальная школа. 2010. №2.с. 96-101

Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., испр. и доп.— М.: АРКТИ, 2005. — 80 с. (Метод, биб-ка).

Малиновская Е.А. Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся. [Электронный ресурс]: https://urok.1sept.ru/articles/210579

Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка : около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. - 26-е изд., испр. и доп. - М. : Оникс [и др.], 2019. - 1359 c.

Педагогическое мастерство. Организация проектной деятельности младших школьников. URL: https://www.pedm.ru/categories/10/articles/214

Социальная сеть работников образования. Проектная деятельность младших школьников. URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/04/29/referat-proektnaya-deyatelnost-kak

Социологический словарь / Акад. учеб.-науч. центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова ; отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; ученый секретарь О. Е. Чернощек. - Москва : Норма, 2019. – 60 с.