Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации

и переподготовки работников образования»

Факультет повышения квалификации

Кафедра гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин

Русская песня и образ Матрёны Тимофеевны

в части «Крестьянка» поэмы Н.А. Некрасова

«Кому на Руси жить хорошо»

(конспект урока литературы в 10 классе)

Итоговая работа выполнена на курсах

повышения квалификации с 14.08.2012 по 25.08.2012

Исполнители:

Коллектив учителей русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Куленкова Оксана Станиславовна,

Мегис Екатерина Геннадьевна,

Мешкова Людмила Георгиевна

Кемерово 2012

Место данного урока в системе учебных занятий.

Среди уроков изучения творчества Н.А. Некрасова в старших классах данный может быть проведен при знакомстве с образом русской крестьянки в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Считаем обоснованным обращение к народной песне именно на этом уроке, так как часть «Крестьянка» буквально соткана из разных обрядовых песен и помещена перед заключительной частью «Пир на весь мир», в которой песня играет главную роль. Помимо представления о жизни русской женщины обучающиеся получат знания о песенных жанрах, русском семейном укладе и быте, обрядовых и ритуальных действиях, совершавшихся русским народом.

Тип урока. Специфика урока.

Урок изучения нового материала с элементами концерта. Очень хорошо, если учитель имеет представление о народной песне, может её исполнить, может продемонстрировать народный костюм.

Интеграция: русский язык, литература, МХК, музыка, изобразительное искусство, история.

Цель и задачи урока.

Цель: знакомство с песенными жанрами в части «Крестьянка» поэмы «Кому на Руси жить хорошо», определение их роли в создании образа русской женщины.

Задачи:

Предметные

Изучить художественные особенности части «Крестьянка».

Выявить особенности поэтики «Бабьей притчи», которой заканчивается часть «Крестьянка».

Определить, почему в этой части Н.Некрасов использует так много народных песен.

Метапредметные

Познакомить учеников с обрядовой поэзией и крестьянским укладом, их отражением в народной культуре и русской живописи.

Воспитывать любовь к родному языку, литературе, поэтическому слову и народной культуре.

Личностные

Выражать свое отношение к новой эстетической информации.

Объяснять эмоции и настроение, вызванные уроком.

Структура урока.

- введение, целеполагание – мотивация к работе на уроке через вопросы;

- актуализация имеющихся знаний через обращение к прологу части;

- беседа по словесному портрету Матрёны Тимофеевны;

- рассказ учителя об обрядовой поэзии;

- слушание колыбельной песни «На улице дождик» в исполнении Н.Кадышевой;

- чтение и анализ фрагментов части «Крестьянка» с прослушиванием народных песен в исполнении учителя и просмотром слайдов с репродукциями картин русских художников о крестьянской жизни;

- рефлексия, подведение итогов;

- творческое задание (сочинение-размышления о том, почему именно в части «Крестьянка» так много народных песен; закончить можно дома).

Формы и методы работы.

Для реализации поставленной цели и задач использованы различные методы: словесный, наглядный, проблемный, творческая работа.

Формы работы: коллективная.

ТСО, раздаточный материал

Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Мультимедийный комплекс, слайд-презентация с репродукциями картин русских художников и рисунков к поэме.

Таблица «Русская обрядовая поэзия»

Тексты песен.

Ход урока:

- Добрый день! Наш сегодняшний урок станет не совсем обычным, так как мы будем знакомиться с русским бытом, семейным укладом русского народа и тем, как это представил Николай Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо». А поскольку в части «Крестьянка» очень много песен, мы не только прочитаем фрагменты поэмы, но и послушаем русские народные песни, познакомимся с русскими обрядами. Главный образ части «Крестьянка» - образ русской женщины, многострадальной, как и вся Русь.

Обратимся к «Прологу» части «Крестьянка».

Работа с текстом, анализ портрета

Найдите портрет Матрёны Тимофеевны, созданный людьми соседнего села Наготино:

Корова холмогорская,

Не баба! доброумнее

И глаже – бабы нет.

Всего 3 строчки позволяют нам представить здоровую, сильную и красивую женщину, а эпитет «доброумнее» точно характеризует ум и сердечность героини части.

Наши странники отправляются в Клин искать губернаторшу (так прозвали Матрёну Тимофеевну), идут полями, радуясь богатому урожаю. Неслучайно период жатвы совпадает со знакомством мужиков с Матрёной, хотя ей и некогда вести разговоры.

Знакомство с селом начинается с песни. Мужики слышат, как «грянула песня», которую исполняет мощным голосом украинец.

Как колокол серебряный,

Гудел громовый бас…

Гудел – и прямо за сердце

Хватал он наших странников:

Не русские слова,

А горе в них такое же,

Как в русской песне, слышалось,

Без берегу, без дна.

Мужики удивляется силе голоса и слышат рассказ о том, какие переклички этот «певец из Ново-Архангельский» устраивает с дьяконом соседнего села. Песне, оказывается, нет преград и оков, она свободно льётся по русской земле!

Рассказ учителя

Песня сопровождает крестьянина всю его жизнь: с самого рождения младенца мать поет ему колыбельные песни. Песня помогает в работе, утешает в несчастье, сопровождает все праздники и гулянья, провожает в последний путь. В ней выражает человек свои чувства, мысли, скорби и чаяния.

Песня слышится и за деревней: жнецы завершают работу в поле с последними лучами солнца.

Исполнение песни, просмотр слайдов с репродукциями картин

А. Венецианова

Послушайте русскую народную песню «Жни, мои жни», которая исполнялась жнецами во время работы.

Жни, мои жни,

Жни дорогие.

Ой, дорогие!

Жни дорогие,

Серпы золотые,

Ой, золотые!

Солнышко невысоко –

До краю недалёко!

Ой, недалёко!

До краю дожнемся –

Мёду (горилки) напьёмся!

Ой, напьёмся!

В период уборочной страды дорога каждая минута, а потому в полях приходилось работать долго, всей семьей. Именно здесь, среди «здоровой, поющей толпы жнецов и жниц» мужики отыскали Матрёну Тимофеевну. Теперь, когда правдоискатели увидели её своими глазами, они убедились в её красоте, сдержанности. Поэт вновь рисует её портрет, который уже занимает целую строфу.

Работа с текстом, анализ портрета и состояния героя

Найдите описание облика Матрёны Тимофеевны.

Матрена Тимофеевна

Осанистая женщина,

Широкая и плотная,

Лет тридцати осьми

Красива; волос с проседью,

Глаза большие, строгие,

Ресницы богатейшие,

Сурова и смугла.

На ней рубаха белая,

Да сарафан коротенький.

Да серп через плечо.

Узнав о мужицкой «заботушке», она не удивилась, «а как-то закручинилась, задумалась».

- Как вы думаете, почему? А как в тексте объясняется причина такого состояния героини?

Конечно же, не только потому, что «колос сыплется», «работать некому», но и потому, что воспоминания и думы о женской доле вызывают кручину, печаль. И песни, что в дальнейшем будет петь Матрёна Тимофеевна и одна, и со странниками, грустные и печальные.

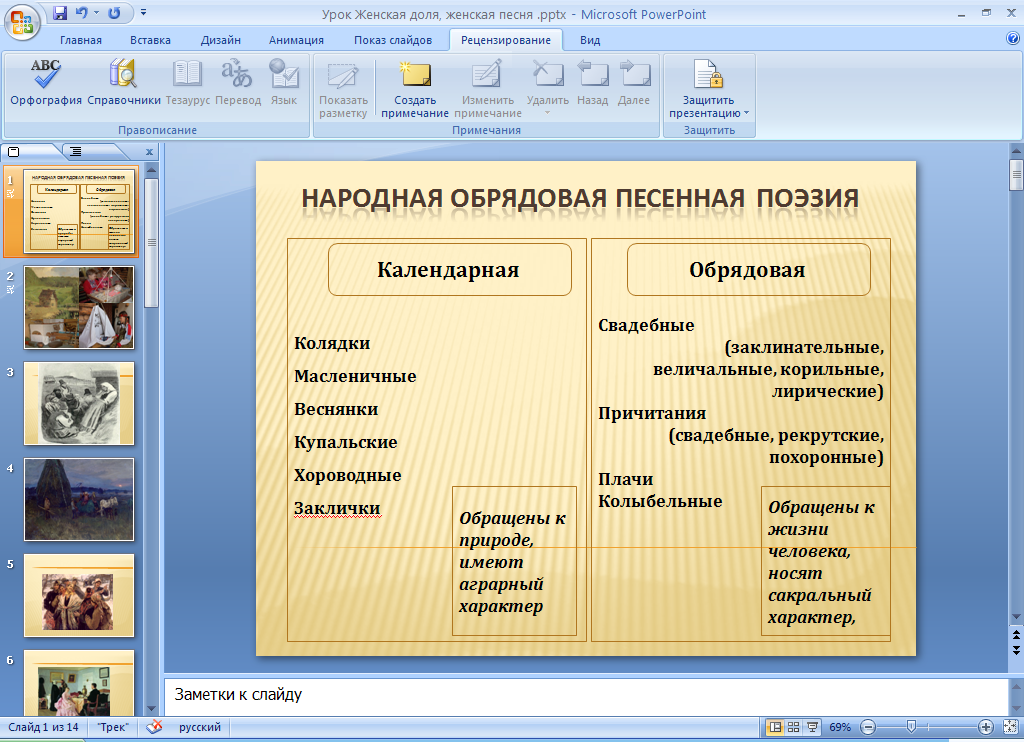

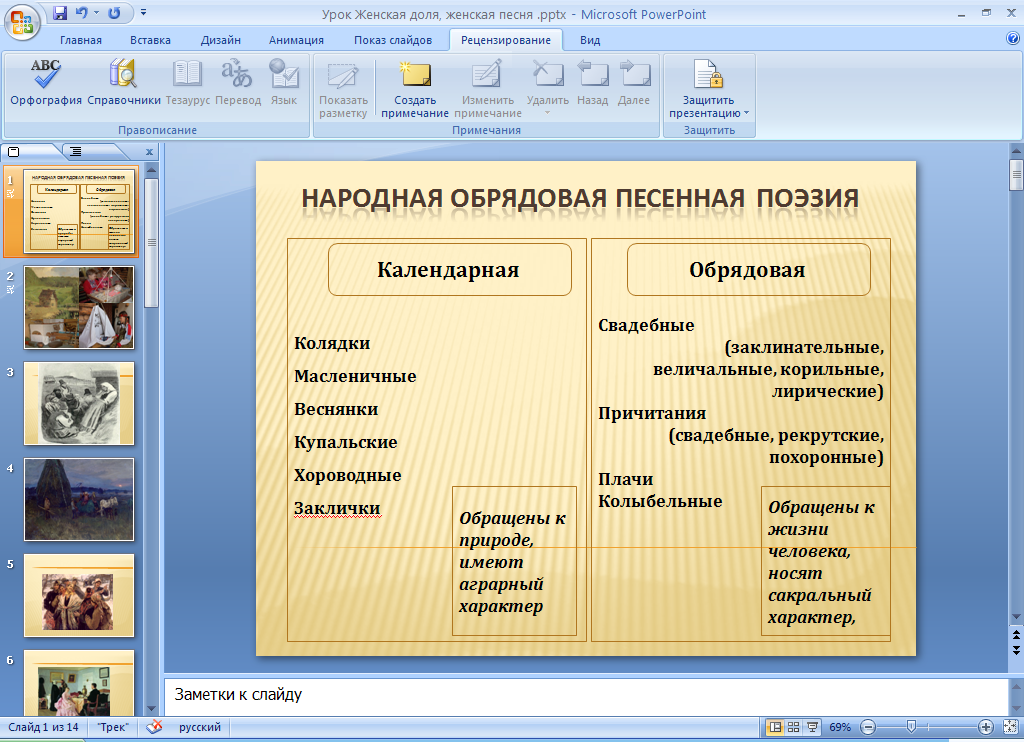

Но прежде давайте обратимся к таблице о жанровом своеобразии русской песни. Песня берет начало в обрядовой поэзии.

Работа с таблицей, беседа по выявлению знаний фольклорных жанров, рассказ о календарной и обрядовой поэзии.

Колыбельная песня, безусловно, входит в детский фольклор. Мы позволили обратиться в данном случае к ней как к песне семейного ритуала, поскольку содержание некоторых колыбельных близко к свадебным плачам.

Слушание песни «На улице дождик…»

Послушайте песню в исполнении Н.Кадышевой «На улице дождик…», подумайте, отчего песня такая печальная.

- О чём поётся в песне?

- В колыбельной поётся о женской доле, о быстротечном девичестве, замужестве и жизни в «семье несогласной», в «чужой деревне». Брат словно предвещает младшей сестре печальную и трудную жизнь.

Николай Некрасов использовал в поэме фольклорные источники, некоторые песни написал сам. Конечно же, он хорошо изучил фольклорные мотивы, а потому вывел в поэме типическое. То, что было закономерностью. Потому-то Матрёна Тимофеевна говорит мужичкам: «Всё, что в песенке той певалося, всё со мной теперь то и сталося!»

Исполняемые Матреной Тимофеевной песни подхватываются странниками. А ведь герои только познакомились, значит, песни эти известны повсеместно, они, как и народная жизнь, везде одинаковы. И в большинстве своем – грустные.

Семейные песни, то есть песни замужних и женатых о своей жизни, непосредственно примыкают к песням свадебным. Как в свадебной лирике преобладают горестные причитания невесты, так в песнях семейных преобладают лирические сетования на горькую жизнь. Именно эти песни создали русским песням славу песен грустных и заунывных. Об этих песнях Пушкин писал: «Несчастие жизни семейной есть отличительная черта во нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание — или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный» («Путешествие из Москвы в Петербург»). Девушка, привыкшая к родительской ласке, к «неге матушкиной» и «воле батюшкиной», попадает в большую, недобрую семью, где ее заставляют делать непосильную работу. То, о чем в предвидении будущего причиталось в свадебных песнях, действительно сбывается.

Один из основных мотивов этих песен — противопоставление покинутого родного дома и ее нового дома, дома ее мужа. Все помыслы молодой жены — о ее далеком оставленном родном доме. В воображении она птицей прилетает домой. Но дома ее не узнают: она превратилась в старуху.

У родимой мамоньки

Дочь была одна,

Не набравшись разуму.

Замуж отдана.

Во чужую сторону,

Во большу семью.

Посылают по воду

Рано поутру.

Примерзают ноженьки

К белому снежку,

Примерзают рученьки

К коромыслецу….

Работа с текстом. Чтение строк о жизни героини в девичестве и замужестве.

И Матрена Тимофеевна была счастлива только пока «торговалися». Вот оно, скоротечное мгновение женского счастья. А потом началась середа терпения, страдания, смирения. Удивительно, что сердце женщины – «гневное», она потупила голову, но не покорилась. В душе Матрена Тимофеевна – свободная, волевая, готовая к самоотречению ради сохранения семьи, ради детей.

Слушание народной песни.

Ой, чи это жито,

Чи это покосы?

Ой, чи это жито,

Чи это покосы,

Чи это дивчина роспустила косы?

Провожала мати

Сына у солдаты

Провожала мати

Сына у солдаты.

Нелюбу невистку –

В поле жито жати.

Она жала, жала.

Жала, выжинала.

Она жала, жала.

Жала, выжинала.

Пока не зашло солнце,

Тополею стала.

Пришел сын до хаты.

«Здравствуй, ридна мати!»

Пришел сын до хаты.

«Здравствуй, ридна мати!

Де моя дружина,

Ще не йде встричати?»

«Не пытайся, сыно,

Про свою дружину!

Не пытайся, сыно,

Про свою дружину!

А бери топор, руби тополину»

Он ударил перший –

Она поквилилась.

Он ударил перший –

Она поквилилась,

Он ударил другий –

Она запросилась:

«Не руби, козаче,

Я ж твоя дружина!

Не руби, козаче,

Я ж твоя дружина,

А в гори пид лиском

Спит наша дитина»

Ой, чи это жито,

Чи это покосы?

Ой, чи это жито,

Чи эо покосы?

Не спешите, девчатки,

Роспускати косы.

Н.А. Некрасов наполнил судьбу своей героини самыми тягостными событиями: сложная жизнь с роднёй мужа во время его отсутствия, потеря первенца, страшная возможность стать солдаткой. И всё Матрена Корчагина сумела превозмочь и жить дальше в заботах насущных.

Просмотр слайда с репродукцией картины А. Венецианова «На пашне»

Русская крестьянка в поле, на переднем - плане малыш. Утрата детей была тоже достаточно распространенным явлением в жизни русской крестьянки. И не только из-за болезней, но и недосмотра, что и случилось с Дёмушкой. Русские женщины – сильные и выносливые. Работали в поле беременные, рожали где-нибудь там же, недалеко от работ, шли на поле с детьми. Случалось, ребенка съедали волки. У Некрасова – ещё нелепее смерть Дёмушки, которого «задрали» голодные свиньи.

Ты крапива моя, ты живучия.

А свекровья моя очень злючия.

Посылала мене в поле лен брать-брать.

Брала лён, брала лён, лен до вечеру.

А вечерней порой снопы сносила,

Снопы сносила, дитя бросила!

Оглянулась назад – три волки стоят.

Вы волки, вы волки, волки серыя!

Не видали мого дитя милого?

Как один волк сказал: «Я дитя не видал!»

А другой волк сказал:

«Колыбелькю качал!»

А и третий сказал:

«Я дитя растерзал!»

Растерзали дитя – разорвите меня!!!

Некрасов передаёт всю гамму чувств матери, так нелепо потерявшей маленького сына. А удается это поэту благодаря мастерскому использованию причитания, заклинания, молитвы, корильной песни.

Заметим, что тишина вокруг Матрёны Тимофеевны возникает дважды: после вскрытия Дёмушки и после известия о том, что мужа забирают в рекруты. Значит, для героини самые страшные события рождают тишину. Тишина – мёртвая, предвещает недоброе! Песня умолкает в такие минуты.

Проблемный вопрос (Творческое задание)

- Почему же эта часть – единственная от первого лица, рассказанная женщиной, так изобилует народной песней? Поразмышляйте и напишите небольшое сочинение-ответ на этот вопрос. В финале работы вы можете выразить ваши чувства, которые возникли при прослушивании песен и чтении главы о жизни русской женщины.

Матрена Корчагина – символ не только русской женщины, но и всего страдающего народа. Её песни – голос русского крестьянства. Фольклорное начало части обосновано и тем, что рассказывается в ней о жизни русской женщины, русских традициях и обрядах, которые неизменно сопровождались песнями разных жанров и дают достаточно точное представление о быте, семейном укладе русского народа.

Песни, исполняемые героиней, - общенародные. Персональная судьба некрасовской героини проецируется на песню. Личная судьба расширяется до пределов общерусских.

Литература

Н.Некрасов. русские женщины: сборник. – М. АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ,2011. – 398 с. – (Русская классика).

История русской литературы 19 века: (Вторая половина): учебник для студентов пед. Ин-тов по спец. «Русский язык и литература»/ Н.Н. Скатов, Ю.В. Лебедев, А.И. Журавлева и др.; под ред. Н.Н. Скатова. – 2 изд. – М.: Просвещение, 1991. – 512 с.

Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия: Пособие для студентов нац. отд-ий пед. ин-тов / Сост. Ю.Г. Круглов. – 3-е изд., дораб. – СПб.: отд. изд-ва «Просвещение», 1993. – 629 с.

Зуева Т.В. Русские семейно-бытовые обряды, их поэзия // Литература в школе, № 6, 2011, с. 2 – 6.

Современный детский и подростковый фольклор. Сост. Т.Л. Староверова. Новокузнецк, 1994. – 24 с.