НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ. НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ.

Санкт-Петербург, конец апреля 1829 года. В полутемной продолговатой комнате «доходного» дома что-то пишет за столом молодой человек с бледным лицом. У него модная прическа, высоко взбитый «кок».

Несколько месяцев назад он приехал из Нежина, где, окончив гимназию, получил звание чиновника. У молодого человека были честолюбивые намерения: устроиться в столице по части юстиции и, не жалея сил, способствовать искоренению всякого рода несправедливостей. Однако поступить на службу оказалось нелегко, несмотря на рекомендательные письма высоких, как ему казалось, особ. То отвечают, что свободных мест нет, то предлагают наведаться через месяц-два. А жизнь в столице дорога.

«… В сей день, - писал молодой человек,- я только получил ваше письмо с деньгами; около двадцати дней шло оно да более недели пролежало уже здесь на почте, по той причине, что я переменил прежнюю свою квартиру. Вы не ошиблись, почтеннейшая маменька, я точно сильно нуждался в это время, но, впрочем, все это пустое; что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли еще будет на жизненном пути, всего понаберешься; знаю только, что если бы втрое, вчетверо, впятеро раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге».

Затем Гоголь переходит к описанию столицы. В блистательных строках уже угадывается будущий автор «Петербургских повестей».

Но вот что писал он дальше:

«… На первый раз довольно о Петербурге… Теперь вы, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу, в свою очередь, сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий наблюдательный ум, вы много знаете, обычаи и нравы малороссиян наших, и потому я знаю, вы не откажетесь сообщить их мне в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием как это всё называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян».

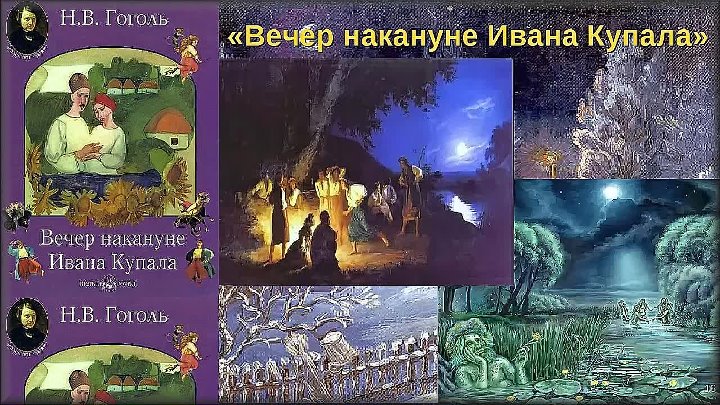

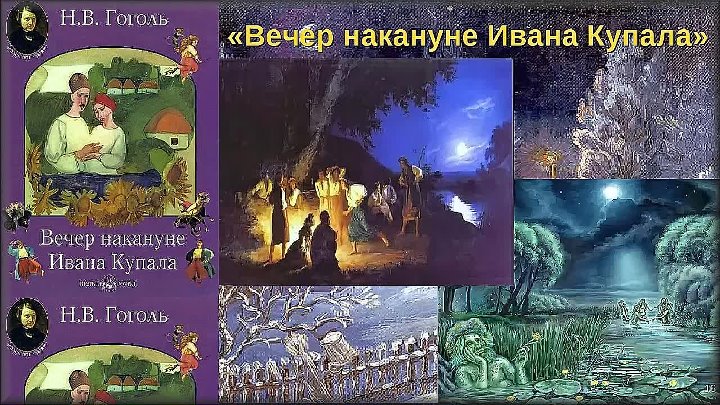

Гоголь спрашивал, как называются старинные платья замужних женщин и девушек, просил описать свадьбу, не упуская ни малейших подробностей, прислать записи страшных народных сказаний, преданий, разных анекдотов.

Письмо примечательно: в нем впервые проступает намерение будущего великого русского писателя создать книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Через два года она и выйдет из печати, положив начало славе Николая Васильевича Гоголя.

Мария Ивановна – мать Гоголя. По обычаям того времени она рано вышла замуж – в 14 лет. Василию Афанасьевичу, жениху, было тогда 26 лет, он знал ее еще маленькой девочкой, она привыкла к нему с детства и по-своему любила его. Брак был счастливым. Мария Ивановна всегда вспоминала о муже с нежностью.

Василий Афанасьевич был слабого здоровья, рано вышел в отставку и служил помощником у своего богатого соседа-помещика и дальнего родственника Д.П.Трощинского. Дмитрий Прокофьевич ценил Василия Афанасьевича за его одаренность – он писал пьесы, ставил спектакли. Мария Ивановна впоследствии вспоминала: « В деревне нашей тогда было 130 душ. Я не выезжала ни на какие собрания и балы, находя свое счастье в своем семействе, мы не могли отлучаться друг от друга ни на один день, и когда он ездил по хозяйству в поле в маленьких дрожках, то всегда брал меня с собою. Если же случалось, что мне надобно было остаться дома, то я боялась за него: мне казалось, что я не увижу его. Мы почти не разлучались до приезда из Петербурга Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Он не хотел отпускать нас домой, очень любил моего мужа. Там я увидела все, что не искала в свете, и балы, и театры, и отличное общество, приезжавшее к нему из столиц; но всегда была рада, когда могла ехать в Васильевку…»

В 14 лет трудно примириться, что родителей очередная постановка занимает больше каникул сына. Здесь нет актеров-профессионалов, только хозяева и гости. Затем в лицей Гоголь-младший перенесет родительское увлечение. С первых же постановок – сочинитель, режиссер, художник, актер.

Ей было 34, когда умер Василий Афанасьевич. Его внезапную смерть Мария Ивановна переживала тяжело. С ней теперь оставались дочери: Мария, Анна, Елизавета, Ольга. Все хозяйственные заботы обрушились на Марию Ивановну. «Я занялась всем по мужской части в поле,- вспоминала она,- считая священной обязанностью сберегать все для детей и улучшать, сколько позволяли способы…»

Хотя Мария Ивановна и считалась помещицей, ее имение было небогатое и обеспечивало семью лишь продуктами сельского хозяйства, наличные деньги почти не водились. Гоголь отказался от своей доли наследства в пользу матери, освободил ее от забот по устройству дочерей в учебные заведения.

Любопытные воспоминания о том, как жил Гоголь на родной Полтавщине в свои редкие приезды, оставила его сестра Ольга. Среди них есть такой эпизод: «… брат просил у матери дать ему полведра наливки и велел напечь пирожков с сыром. Когда все было готово, велел позвать тяглых мужиков, то есть тех, у кого рабочие волы, на крыльце поставил наливку, угощал их, они пили, конечно, с пожеланием ему всего хорошего, потом брат дал каждому по два рубля и сказал: «Спасибо вам, что вы своими волами моей матери орали…» (пахали) Со временем брат присылал матери денег, чтобы она купила хоть по теленку тем мужикам, у которых не было скота, и мне прислал 50 рублей, чтобы я по усмотрению своему помогала нуждающимся».

Надо добавить, что своих крепостных слуг Гоголь отпустил на волю.

Где бы он ни был, что бы ни делал, он отовсюду писал матери, делился своими планами, часто и сам давал советы. По ее просьбе он, будучи в Италии, заказал живописцу А.Моллеру свой большой портрет (лучшее его изображение). Портрет он отправил Марии Ивановне в Васильевку, где он находился до октября 1917 года. Потом портрет попал в Полтавский краеведческий музей, но в дни Великой Отечественной войны был похищен фашистами.

Получив письмо от сына, датированное 30 апреля 1829 года, Мария Ивановна принялась чрезвычайно добросовестно выполнять его необычные просьбы. Вряд ли она понимала, зачем это ему нужно. И хотя мы, к большому сожалению, не знаем ее ответных писем (а Гоголь обращался с подобными просьбами к ней и к сестрам неоднократно), мы находим в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» прямое отражение их. Мария Ивановна сберегла для сына и пьесы покойного Василия Афанасьевича. Гоголь не сумел поставить их на сцене, зато щедро использовал в качестве эпиграфов к своей повести «Сорочинская ярмарка». Пьеса Василия Афанасьевича Гоголя «Простак», перекликающаяся с «Сорочинской ярмаркой», до нас дошла, вторая – «Овца-собака» - утеряна.

Материалы, собранные любовно и присланные Марией Ивановной в Петербург, оставили неизгладимый след и в дальнейшем творчестве писателя. Некоторые черты матери Гоголь перенес и в «Тараса Бульбу» и в другие произведения.

Преждевременная смерть Николая Васильевича Гоголя в 1852 году в возрасте 43 лет тяжело поразила Марию Ивановну. По свидетельству окружавших ее людей, она как бы окаменела. Выходила из этого состояния долго. С тех пор единственной отрадой матери была переписка с друзьями сына, прежде всего с семьей писателя

С.Т. Аксакова. Мария Ивановна намного пережила сына. Она скончалась в 1868 году.

( Использованы материалы статей В. Осокина, И. Молевой)