Новый подход в методике обучения лёгкой атлетике на уроках

физической культуры в общеобразовательной школе.

Автор: учитель физической культуры высшей категории РЛИ им. Г.С.Лебедева

Бекнёв Василий Николаевич.

Лёгкая атлетика содержит в себе большое количество видов: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, метания различных снарядов, прыжки в длину, высоту и др. Что же объединяет эти разные по своей структуре двигательные действия, в чём сущность лёгкой атлетики и что отличает её от других видов спорта?

Очевидно, что главным, определяющим в названии вида спорта, является слово «лёгкая» и выбрано оно из-за видимой лёгкости, с которой легкоатлеты выполняют сложные двигательные действия. Почему же создаётся это впечатление лёгкости? Во всех перемещениях мы связываем «лёгкость» с быстротой передвижения, с минимальным временем нахождения на опоре: легко и быстро скачет шар-прыгунок, несётся «не касаясь земли» гепард, «летит» по беговой дорожке спринтер. За счёт чего же удаётся столь быстрый отрыв от опоры? Рассмотрим самый простой пример взаимодействия тела с опорой: вертикальное падение шарика – прыгунка на твёрдую опору (на пол). Шарик, под действием силы тяжести, при взаимодействии с твёрдой поверхностью изменяет свою форму – деформируется (рис.1-б). Степень деформации зависит от жёсткости материала. В определённый момент изменение формы шарика и сила реакции опоры уравновешиваются, и шарик стремится восстановить свою первоначальную форму, проявляя свойства упругости. Начинается движение шарика вверх, но форма восстанавливается не сразу: сначала, при отрыве от опоры, шарик немного вытягивается (рис1-в), а уже потом, в полёте происходит полное восстановление (рис.1-г). Чем выше жёсткость и упругость (в сочетании с соответствующей жёсткостью опоры), тем быстрее (легче) произойдёт отскок шарика. У животных упругие свойства проявляются за счёт особого, S - образного, строения конечностей и упругих свойств мышц и связок. Человеку приходится искусственно принимать определённые положения, позы, для наивысшего проявления упругих свойств, проводить подготовку для их реализации (устранять излишнюю подвижность в суставах, создавая необходимую жёсткость всей системы).

Умение построить двигательное действие так, чтобы максимально использовать упругие свойства опорно-двигательного аппарата является главной задачей обучения на уроках физической культуры в разделе «лёгкая атлетика».

Все виды лёгкой атлетики являются технически сложными (особенно ациклические двигательные действия: прыжки и метания) и требуют больших физических, умственных и временных затрат при разучивании. Отсутствие системного подхода в обучении вынуждает учителя заново подходить к разучиванию каждого вида, затрачивая много времени и сил. Затруднения вызывает определение ключевых моментов техники и оценка правильного выполнения упражнения (двигательного действия).

Мы попытались решить эти проблемы, поставив себе следующие задачи:

1. Найти наиболее простое движение (общее), которое входит во все виды лёгкой атлетики, и из которого они строятся (вырастают, как из зерна вырастает целое растение).

2. Построить обучение таким образом, чтобы в каждом новом движении использовалось ранее изученное и добавлялось новое, на что и обращалось бы основное внимание.

3. Подбирать такие упражнения, при обучении которым легко организовать внешний контроль (построение движения на опоре или при движении в медленном темпе) для применения коллективного способа обучения.

4. В каждом новом движении выделить ключевые моменты (опорные точки) на которых концентрируется внимание учащихся и движение выполняется технически правильно. При этом опорные точки ранее изученного упражнения становятся одной опорной точкой в следующем упражнении. Тем самым поддерживается необходимая достаточность опорных точек, и внимание при контроле не рассеивается.

Для обучения было подобрано самое простое исходное двигательное действие упругие прыжки (подскоки) на двух ногах, стоя на месте. Данное движение позволяет легко сохранять равновесие (из-за увеличенной опоры и вертикального направления), не рассеивает внимания ученика из-за вовлечения в работу минимального количества биозвеньев (только ноги) и содержит ту минимальную структурно-чувственную информацию (зёрнышко), входящую в состав всех последующих двигательных действий.

Основу обучения составляют постепенно усложняющиеся многоскоки, позволяющие заложить координационную и кондиционную базу для освоения техники более сложных видов лёгкой атлетики.

Необходимо отметить, что первое движение (начало) всегда будет выполняться за счёт силы мышц. На уроках мы применяем коллективный способ обучения (разработан для уроков физической культуры и применяется учителем физической культуры РЛИ им. Г.Лебедева г. Чебоксары Ливановым В.К.)- работа в парах со сменой ролевых функций: учитель - ученик по следующей схеме:

название и показ упражнения

анализ положения на опоре с выделением опорных точек

определение пути построения двигательного действия (как выполнять)

имитация выполнения без отрыва от опоры и выполнение одиночного прыжка

выполнение в полной координации с небольшим усилием и, далее, по мере усвоения, стремимся к максимальному проявлению усилий. Пункты 2,4,5 прорабатываются в сменных парах.

«Упругие» многоскоки (школа прыжков)

Упражнение 1. Подскоки на двух на месте.

Ц ель: разучить позу упругости, прочувствовать упругое отталкивание.

ель: разучить позу упругости, прочувствовать упругое отталкивание.

И.П. Упругое положение на опоре (поза упругости рис.2):

1. Стопы параллельны, на ширине плеч, пятки немного не касаются опоры;

2. Ноги в коленях слегка согнуты;

3![]() . Осанка (положение туловища) вертикальная (руки за спиной или опущены).

. Осанка (положение туловища) вертикальная (руки за спиной или опущены).

В ыполнение: подскоки на месте с сохранением позы упругости. По аналогии с мячом (рис.1-б) под действием силы тяжести происходит небольшое сгибание ног (важно держать мышцы напряжёнными – жёсткими) рис.2-б, затем начинается упругое, быстрое (лёгкое) отталкивание с небольшим выпрямлением ног (включаются в работу мышцы – разгибатели) рис.2-в, и в полёте, поза восстанавливается рис.2-г.

ыполнение: подскоки на месте с сохранением позы упругости. По аналогии с мячом (рис.1-б) под действием силы тяжести происходит небольшое сгибание ног (важно держать мышцы напряжёнными – жёсткими) рис.2-б, затем начинается упругое, быстрое (лёгкое) отталкивание с небольшим выпрямлением ног (включаются в работу мышцы – разгибатели) рис.2-в, и в полёте, поза восстанавливается рис.2-г.

Возможные ошибки:

1. Касание пятками опоры.

2. Выпрямление ног в коленях.

3. Нарушение осанки.

4. Длительное отталкивание («прилипание» к опоре).

Следующие прыжки требуют синхронных движений: подхвата руками и отталкивания. Работу рук следует разучить отдельно на одиночном силовом прыжке вверх (рис.3).

Упражнение 2. Выпрыгивание вверх с одновременным подхватом (рис.3).

Ц ель: разучить движение рук, отработать: синхронность подхвата с отталкиванием и отведение рук в и.п. к моменту приземления.

ель: разучить движение рук, отработать: синхронность подхвата с отталкиванием и отведение рук в и.п. к моменту приземления.

И.П. 1.Упругое положение.

2. Руки слегка согнуты и отведены вниз-назад.

Выполнение: а) руки движутся полусогнутые вперёд-вверх, (локти выше кистей, а плечи стремятся к ушам) и останавливаются (замирают) до отрыва стоп от опоры. В конце зависания начинается быстрое отведение рук по кругу в сторону-вниз-назад (рис. 3-д, ) и заканчивается во время касания стопами опоры (рис 3-в).

б) ноги активно выпрямляются, и происходит отталкивание вверх с зависанием на мгновение в верхней точке (рис.3-б).

Возможные ошибки:

1. Нарушения в работе рук: плечи не стремятся к ушам (инерционные силы не направлены вдоль туловища вверх), нет остановки в конце отталкивания, кисти выше локтей, отведение не по кругу.

2. Несогласованное отталкивание с подхватом руками, отсутствует зависание.

3. Медленное отведение (продолжается после касания опоры).

4. Нарушение осанки.

У пражнение 3. Подскоки на двух с одновременным подхватом. Многократные, упругие подскоки, выполняемые в двух вариантах.

пражнение 3. Подскоки на двух с одновременным подхватом. Многократные, упругие подскоки, выполняемые в двух вариантах.

Вариант 1(рис. 4).

Цель: отработка синхронности при отталкивании, сохранение равновесия.

Подскоки выполняются как на месте, так и с продвижением вперёд, назад, в сторону не в полную силу (допускается не полное выпрямление ног).

Вариант 2. (рис. 5, фото 1).

Цель: научить решать двигательную задачу при проявлении максимальных усилий.

Выполнение: максимально высокие подскоки с одновременным подхватом

Возможные ошибки:

1. Нарушение позы упругости.

2. Несинхронные действия при отталкивании.

3. Уход от вертикали.

4. Длительное отталкивание («прилипание» к опоре).

Фото 1

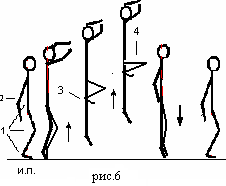

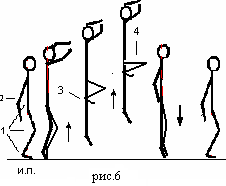

Упражнение 4. Подскоки на двух с махом одной (левой или правой) и одновременным подхватом (рис.6, фото 2). Добавляется мах согнутой ногой.

Ц ель: овладеть синхронной работой руками и маховой ногой при отталкивании, научиться управлять самой инерционной частью тела - стопой, концентрируя внимание на пятке маховой ноги.

ель: овладеть синхронной работой руками и маховой ногой при отталкивании, научиться управлять самой инерционной частью тела - стопой, концентрируя внимание на пятке маховой ноги.

И.П. См. рис.3.

Выполнение:

1.При отталкивании тяжесть тела слегка переносится на одну ногу, другая (маховая) после отталкивания активно складывается (пятка стремится под таз т.3) и останавливается в момент зависания (бедро параллельно или почти параллельно земле т.5), передавая усилие вдоль туловища вверх.

Руки работают как в предыдущих упражнениях.

2. При опускании маховая нога догоняет толчковую на опоре, а руки отводятся в и.п.

Возможные ошибки:

1. См. упр. 4

2. Несогласованная работа рук и маховой ноги при отталкивании.

3. Пятка маховой ноги уходит вперёд или назад.

Данное упражнение можно выполнять:

1. С попеременным махом левой и правой ногой (применяется чаще

других вариантов).

2. С разноимённой работой рук.

3. На месте.

4. С продвижением вперёд на 10-20см в каждом подскоке

Фото 2

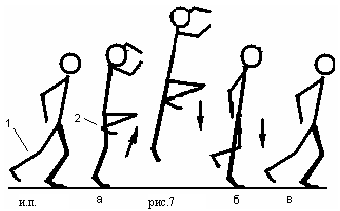

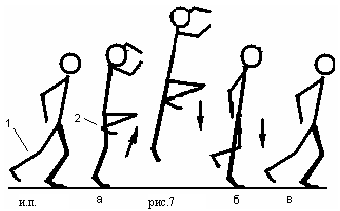

Упражнение 5. Упругие прыжки на одной (рис.7, фото3).

Ц ель: овладеть синхронными действиями при отталкивании при увеличенной амплитуде движения маховой ноги, стремиться к быстрому, лёгкому отталкиванию.

ель: овладеть синхронными действиями при отталкивании при увеличенной амплитуде движения маховой ноги, стремиться к быстрому, лёгкому отталкиванию.

И.П.Упругое положение на одной, маховая нога немного согнута и отведена назад (рис.9-1). Руки отведены назад-вниз.

Выполнение: упругие, высокие прыжки на одной с одновременным подхватом двумя и махом.

Отталкивание: маховая нога активно складывается (пятка стремится под таз рис.7-2) и останавливается (бедро параллельно или почти параллельно земле) одновременно с руками перед полным выпрямлением толчковой ноги, передавая усилие вдоль туловища вверх.

Толчковая нога частично разгружается и тем самым облегчается отталкивание рис.7-а).

Полёт: при движении вверх

руки и маховая нога неподвижны (замирают) до момента зависания.

При приземлении маховая нога и руки отводятся в исходное положение до касания ногой опоры (рис.7 б, в).

Возможные ошибки:1. См. упр.2-4.

2. Не успевает вернуться в и.п.

Фото 3

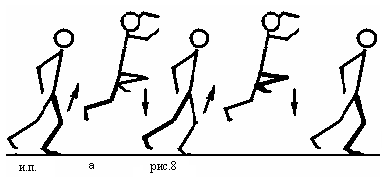

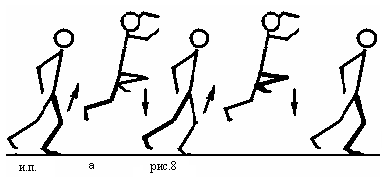

Упражнение 6. Упругие прыжки с одной на другую (рис.8, фото 4). Это подготовительное упражнение для освоения техники бега и тренировки упругости.

О тличие от упр.5 в том, что приземление идёт на маховую ногу.

тличие от упр.5 в том, что приземление идёт на маховую ногу.

И.П. См. упр. 5.

Выполнение: упругое, попеременное отталкивание вверх-вперёд с небольшим продвижением вперёд. Пятка маховой ноги стремится под таз и передаёт усилие вдоль туловища вверх (рис.8а).

![]()

Возможные ошибки: См. упр.7.

Возможные ошибки: См. упр.7.

Фото 4

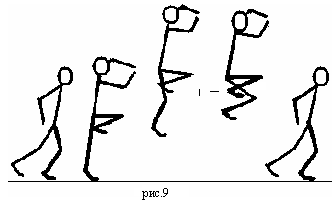

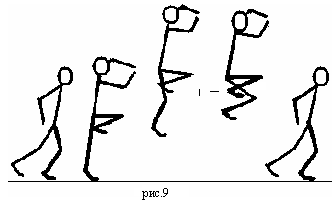

У пражнение 7. Упругие «скачки» на одной (рис.9, фото 5).

пражнение 7. Упругие «скачки» на одной (рис.9, фото 5).

Данное упражнение направлено на тренировку быстрого снятия с опоры и складывание толчковой ноги.

И.п. См. упр.7.

Выполнение: движения рук и маховой ноги, как в упр. 7 и 8, но более быстрые;

толчковая нога после отталкивания быстро складывается - пятка стремится под таз.

Ф

ото 5

Заключение.

Таким образом, в статье:

1. Была выявлена сущность лёгкой атлетики – использование упругих свойств опорно-двигательного аппарата человека для наиболее рационального построения двигательного действия с целью достижения наивысших результатов в беге, прыжках и метаниях (лёгкость и быстрота движений);

2. Было найдено наиболее простое упражнение, с которого начинается обучение: упругие прыжки на двух ногах;

3. Подобраны постепенно усложняющиеся упражнения, где в каждом последующем присутствуют ранее изученные элементы и добавлено к ним что-то новое, на что направляется внимание учащихся;

4. Данные упражнения легко применить для коллективного способа обучения, так, как они имеют выраженную структуру (опорные точки), путь (что делать) и правила выполнения (как делать).

В ходе обучения становится понятным, что кажущаяся лёгкость при выполнении легкоатлетических упражнений создаётся за счёт быстрого выполнения движений. Возможно же это только при создании условий для использования упругих сил: определённое положение (поза) ученика на опоре перед началом прыжков, а также, взаимодействие рук, толчковой и маховой ноги (синхронность движений) при отталкивании. В этом и заключается основная задача обучения упругим многоскокам при прохождении раздела лёгкой атлетики в общеобразовательной школе.

Большое значение для лёгкости выполнения движений будут иметь физические качества человека, особенно скоростно-силовые (быстрая сила) - не даром второе слово в названии вида спорта - «атлетика». Развиваются нужные кондиции в процессе специальных тренировок.

Рекомендуемая литература:

Легкая атлетика: Учеб. для ин-тов физ. культ.// Под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина. М.: Физкультура и спорт, 1989. – 671 с.

Озолин Э.С. Спринтерский бег. М.: Физкультура и спорт, 1986. – 159 с.

Романов Н.С. Позный метод обучения технике бега. Методическая разработка. Чебоксары, 1988 г. – 20 с.

Ливанов В.К. От общего к сложному. // Физическая культура в школе, № 12, 1991 г.

ель: разучить позу упругости, прочувствовать упругое отталкивание.

ель: разучить позу упругости, прочувствовать упругое отталкивание. ыполнение: подскоки на месте с сохранением позы упругости. По аналогии с мячом (рис.1-б) под действием силы тяжести происходит небольшое сгибание ног (важно держать мышцы напряжёнными – жёсткими) рис.2-б, затем начинается упругое, быстрое (лёгкое) отталкивание с небольшим выпрямлением ног (включаются в работу мышцы – разгибатели) рис.2-в, и в полёте, поза восстанавливается рис.2-г.

ыполнение: подскоки на месте с сохранением позы упругости. По аналогии с мячом (рис.1-б) под действием силы тяжести происходит небольшое сгибание ног (важно держать мышцы напряжёнными – жёсткими) рис.2-б, затем начинается упругое, быстрое (лёгкое) отталкивание с небольшим выпрямлением ног (включаются в работу мышцы – разгибатели) рис.2-в, и в полёте, поза восстанавливается рис.2-г.  ель: разучить движение рук, отработать: синхронность подхвата с отталкиванием и отведение рук в и.п. к моменту приземления.

ель: разучить движение рук, отработать: синхронность подхвата с отталкиванием и отведение рук в и.п. к моменту приземления.  пражнение 3. Подскоки на двух с одновременным подхватом. Многократные, упругие подскоки, выполняемые в двух вариантах.

пражнение 3. Подскоки на двух с одновременным подхватом. Многократные, упругие подскоки, выполняемые в двух вариантах.

ель: овладеть синхронной работой руками и маховой ногой при отталкивании, научиться управлять самой инерционной частью тела - стопой, концентрируя внимание на пятке маховой ноги.

ель: овладеть синхронной работой руками и маховой ногой при отталкивании, научиться управлять самой инерционной частью тела - стопой, концентрируя внимание на пятке маховой ноги.

ель: овладеть синхронными действиями при отталкивании при увеличенной амплитуде движения маховой ноги, стремиться к быстрому, лёгкому отталкиванию.

ель: овладеть синхронными действиями при отталкивании при увеличенной амплитуде движения маховой ноги, стремиться к быстрому, лёгкому отталкиванию.

тличие от упр.5 в том, что приземление идёт на маховую ногу.

тличие от упр.5 в том, что приземление идёт на маховую ногу.  Возможные ошибки: См. упр.7.

Возможные ошибки: См. упр.7. пражнение 7. Упругие «скачки» на одной (рис.9, фото 5).

пражнение 7. Упругие «скачки» на одной (рис.9, фото 5).