Введение

Характерной особенностью современной жизни является ухудшение экологической обстановки. Высокая плотность населения, быстрое развитие промышленности и обилие транспорта отрицательно сказываются на условиях жизни человека: происходит загрязнение воздуха, почвы и воды, повышается шумовой фон, возрастают стрессовые нагрузки. Всё это негативно влияет на состояние здоровья населения, значительная часть которого – школьники.

А в условиях современной жизни ни одно общеобразовательное учреждение не может заявить о полном экологическом благополучии. Школьники имеют слабое представление об экологическом состоянии окружающей среды, но каждому грамотному человеку необходимо знать, в каких экологических условиях он учится, работает, живёт.

Оценка степени антропогенного влияния на зеленые насаждения городов является одной из актуальных задач экологии. Городские растения находятся под влиянием целого комплекса негативных факторов, связанных с антропогенным загрязнением среды обитания и соответствующим образом реагируют на него. По состоянию видов-эдификаторов природного сообщества, от которых зависит его дальнейшее существование, определяется устойчивость экосистемы. Такими объектами для оценки состояния городских и поселковых экосистем являются древесные растения. Наиболее чувствительные к исследуемым факторам биологические системы или организмы выбирают в качестве биоиндикаторов. По степени развития отдельных органов и структур, интенсивности протекания основных процессов, их жизненному состоянию можно судить о соответствии условий среды потребностям живых организмов. Большое внимание при диагностике состояния древесных растений уделяется ассимиляционным органам, и в частности листве и хвое, поскольку они определяют рост и развитие всех других структур растительного организма. Метод мониторинга окружающей среды, основанный на исследовании воздействия изменяющихся экологических факторов на различные характеристики биологических объектов и систем, дает представление о закономерностях и механизмах формирования реакции биологических систем на совместное действие факторов разной природы, биоиндикационные показатели ясно отражают картину состояния самих растительных организмов. Организм в нормальных условиях реагирует на воздействие среды посредством сложной физиологической системы буферных гомеостатических механизмов, поддерживающих оптимальное протекание процессов развития. Эти механизмы, под воздействием неблагоприятных условий, могут быть нарушены, что приводит к изменению развития. Базовые изменения функционирования живых существ отражают изменение гомеостаза развития и находят выражение в процессах, протекающих на разных уровнях, от организменного до молекулярного, и соответственно, могут быть оценены с использованием различных методов по разным параметрам. Прежде всего, уровень гомеостаза развития может быть оценен с морфологической точки зрения [6]. Метод флуктуирующей асимметрии применяется для этой цели. Небольшие ненаправленные (случайные) отклонения от двусторонней симметрии у организмов или их частей (например, листьев березы) называют флуктуирующей асимметрией. Как индикатор состояния среды, степени антропогенного загрязнения величину флуктуирующей асимметрии используют у разных видов организмов.

Актуальность моей работы связана с тем, что методы экологического мониторинга приобрели особую значимость в 21 веке с увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду. Основными источниками загрязнения в условиях города являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Наряду с традиционными методами контроля химического загрязнения путём исследования проб воды, воздуха, почв, существуют методы биоиндикации и в частности, фитоиндикации, основанные на изменении морфологических структур растений под влиянием техногенных загрязнителей. Одним из перспективных подходов для интегральной характеристики качества среды является оценка состояния живых организмов по стабильности развития, которая характеризуется уровнем флуктуирующей ассиметрии морфологических структур.

Цель исследования: изучение экологического состояния микрорайона «Самолёт» по асимметрии листьев березы бородавчатой (Betula pendula Roth.).

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

ознакомиться с учебной и научной литературой по рассматриваемой проблеме;

изучить методику и провести исследования флуктуирующей асимметрии листьев березы бородавчатой, собранных в лесопарке в окрестностях района.

вычислить биоиндикационные показатели и определить степень загрязнения среды исследуемой территории.

Материалы и оборудование: линейка, циркуль, транспортир, калькулятор.

Объект исследования: листья березы извилистой.

Предмет исследования: экологическое состояние микрорайона «Самолёт» по флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы бородавчатой (Betula pendula Roth.).

Методы исследования:

Теоретический – анализ научной литературы;

Математический – расчет флуктуирующей асимметрии.

Новизна проекта в том, что, полученные в ходе практического исследования результаты и выводы дают определенную характеристику состоянию среды микрорайона «Самолёт» и возможность для ее дальнейшего изучения, данная тема исследована мало.

2. Основная часть.

2.1 История развития методов биоиндикации

Биоиндикация и биотестирование две основные группы методов биологического контроля окружающей среды. Присутствие в окружающей среде того или иного загрязнителя определяется методами биоиндикации, биотестирования по наличию или состоянию определённых организмов, наиболее чувствительных к изменению экологической обстановки, т. е. обнаружением и определением биологически значимых антропогенных нагрузок на основе реакции на них живых организмов и их сообществ.

Применение биологических методов для оценки среды подразумевает, таким образом, выделение видов животных или растений, чутко реагирующих на тот или иной тип взаимодействия. В определенных условиях методом биоиндикации с использованием подходящих индикаторных организмов может осуществляться количественная и качественная оценка эффекта естественного и антропогенного влияния на окружающую среду.

Своими корнями использование живых организмов в качестве чувствительных к загрязнению окружающей среды уходит в древние века. Еще античные ученые сделали первые наблюдения: именно они обратили внимание на связь условий произрастания растений с их обликом. Широко известную работу «Природа растений», написал Теофраст, живший в 327 – 287 гг. дон. э., в ней содержится немало советов о том, как судить о свойствах земель по характеру растительности. В трудах римлян Плиния Старшего и Катона можно встретить аналогичные сведения.

Еще в I в. до н.э. Колумелла сформулировал идею биоиндикации с помощью растений: «Рачительному хозяину подобает по листве деревьев, по травам или по уже поспевшим плодам иметь возможность здраво судить о свойствах почвы и знать, что может хорошо на ней расти». Получив название ландшафтной биоиндикации, это направление, ныне, успешно используется в практических целях.

В России в XV и XVI вв., уже упоминались такие понятия, как «лес не пашенный» и «лес пашенный», т.е. участки леса непригодные и пригодные для сведения под пашню.

Русский ученый – почвовед В. В. Докучаев внес самый большой вклад в развитие биоиндикации. Определить типы почв и их изменение под влиянием хозяйственной деятельности человека можно по комплексам почвенных животных [6].

В XIX в, когда быстрыми темпами стали осваивать окраины нашей страны началось самое быстрое освоение биоиндикации. Сейчас целесообразно говорить и о степени влияния фактора на природный комплекс, а не только о его наличии или отсутствии фактора. Степень влияния на окружающую среду различна. Это позволяет ввести шкалу воздействий (например, сильное – слабое – нетвоздействия). Это шкала экологического фактора позволяет более верно оценивать исследуемую территорию. В таком случае следует говорить о методе количественной оценки степени воздействия экологического фактора на окружающую природную среду. При помощи биоиндикации определяют интенсивность различных химических (pH, содержание солей и др.) и физических факторов (радиоактивность), а также устанавливают содержание в субстрате витаминов, гормонов, антибиотиков и др. биологически активных веществ.

На современном этапе биоиндикациии, биомониторинга, наиболее важные задачи, состоят в разработке теоретических основ и методологии анализа реакции биологических систем на многофакторные воздействия с учетом дифференциальных отличий факторов риска, патогенных агентов, и патологических явлений в зависимости от экологических условий и состояния биоценозов, популяций, организмов и отдельных экосистем.

2.2 Сущность метода биоиндикации.

Метод биоиндикации, в основе которого лежат реакции организмов на воздействие всего многообразия факторов окружающей среды, можно использовать в случаях, когда нет возможности проводить комплексные научные исследования, требующие больших материальных затрат и специального оборудования. В качестве биоиндикаторов могут быть использованы животные, растения, микроорганизмы, жизненные функции которых так тесно коррелируют с определенными факторами среды, что могут применяться при их оценке. Преимущества биоиндикаторов состоит в том, что они суммируют все биологически важные данные об окружающей среде и отражают ее состояние в целом; устраняют трудную задачу применения дорогостоящих методов исследования; указывают пути и места скопления в экосистемах различного рода загрязнений; позволяют судить о степени вредности воздействий для живой природы.[2] В настоящее время для целого класса индикаторных видов растений и животных разработаны шкалы воздействий, которые позволяют выявить разные степени влияния на окружающую природную среду, регистрируемые с помощью этих видов (нет воздействия - слабое - среднее - сильное). Наличие шкалы экологического фактора позволяет намного более верно оценивать исследуемую территорию. Существуют два основных метода биоиндикации: пассивный и активный.

Пассивный метод - это исследования видимых и незаметных повреждений и отклонений от нормы реакции.

Пассивный метод включает следующие исследования:

Определение площади листьев

Определение асимметрии листьев

Уменьшение содержания хлорофилла в листьях растений

Определение влажности листьев и их тургорного состояния

Накопление серы в листьях и коре древесных растений

Изменение цвета пигментов различных цветковых растений

Активный метод - это изучение ответной реакции наиболее чувствительного фактора организма (биотестирование).

2.3 Описание объекта исследования

Берёза бородавчатая ( Betula pendula).

Дерево, достигающее в высоту 25 метров, с широко-яйцевидноконической кроной и часто свисающими побегами. Кора белая, гладкая, отслаивается горизонтальными полосами. У основания ствола немолодых деревьев кора чёрно-серая, с глубокими трещинами. Молодые побеги красновато-бурые, покрыты многочисленными смолистыми шершавыми бородавками - восковыми железками, у взрослых деревьев побеги с единичными железками, голые. Верхушечные и боковые почки закладываются на побегах текущего года летом и распускаются весной. Древесина желтовато-белая, сравнительно плотная и довольно тяжёлая.

Листья имеют яйцевидно-ромбическую форму. Листья острые, к основанию становящиеся клиновидными. Гладкие и двояко-зубчатые. Молодые листья клейкие и имеют черешки длиной 2-3 см.

Соцветия — женские цилиндрические сережки длиной 2,5-3 см. с зеленовато-бурыми реснитчатыми чешуйкам по краю. Диаметр рыльца 0,3-0,4 мм.

Цветение в мае.

Плод — орешек продолговато-эллиптической формы, крылья которого в 2-3 раза шире орешка, выдающиеся кверху до уровня рылец и образующие клиновидную выемку.

Плодоносит, в зависимости от погоды, с июля до конца осени.

Распространение. Светолюбивое дерево, составляющее основу вторичных мелколиственных лесов, формирующихся на месте сведенных коренных лесов из ели, дуба и др. Часто входит как примесь в таежные и широколиственные леса. Береза легко занимает гари, пустоши, заброшенные пашни и обочины дорог, благодаря распространению семян с помощью ветра. В лесостепной зоне Сибири встречаются характерные "березовые колки" (лески).

Ареалом растения считается в России — европейская часть страны, Западная Сибирь, Алтай, Кавказ и Дальний Восток (за исключением крайнего северо-востока).

Хозяйственное значение. Прочность древесины делает породу очень ценной. Из неё производят фанеру, мебель и различные столярные изделия. Также она используется для получения древесного угля, уксусной кислоты, скипидара и метилового спирта. После очистки из березового дегтя выделяют березовое масло, а из листьев полуют стойкую зеленую и желтую краски для тканей. В медицине широко используются почки, содержащие смолу, витамины, эфирные масла и другие вещества. Они же используются и в парфюмерном деле.

Для сельских жителей береза имеет большое значение и в повседневной жизни. Из наружной коры (бересты) делают корзины для грибов и ягод, посуду, и даже одежду, а также применяют как кровельный материал. Благодаря тому, что береста содержит фенолы и надолго задерживает гниение древесины, ей иногда обертывают нижние венцы срубов и зарывают в почву у основания столбов. Однако в постройках сама древесина используется редко из-за подверженности гниению. Но она ценится как прекрасное топливо, благодаря высокой теплотворности.

Береза имеет на листьях более толстую кутикулу, которая представляет собой неклеточную плотную жироподобную пленку, полностью покрывающую эпидермис. Благодаря этой особенности у нее повышенная устойчивость к веществам, выбрасываемым в атмосферу промышленными предприятиями, таким как сернистый газ и другим. Поэтому береза бородавчатая успешно выращивается в городах с неблагоприятной экологической обстановкой.

2.4 Характеристика района исследования.

Микрорайон Самолёт расположен в Юго-Восточной части Люберецкого района Московской области. Рядом с новостройками находятся огромный Салтыковский лесопарк, берега реки Пехорка и озера Чёрное [Приложение 1]. Климат умеренно — континентальный. Температурный режим идентичен Московскому. Ярко выражена сезонность. Среднегодовая температура: +6 градусов. Максимальная температура: +38 градусов, минимальная: около -38. Почва – дерново-подзолистая. Содержание гумуса в данном районе удовлетворительное (2,8 %), но наблюдается тенденция к его снижению. Почвы региона по своим свойствам не относятся к плодородным. По характеру естественной растительности район относится к зоне сосновых лесов с включением лиственных пород деревьев. Преобладающими направлениями ветра в течение года являются южное и западное (повторяемость, соответственно, 19 и 18%).

Штилевая погода в данном районе, создающая неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере, наблюдается не часто (среднегодовая повторяемость – 4%). Чаще штилевая погода имеет место в сентябре месяце (в 14 случаев), реже - зимой (5 %).

Туманы, которые связаны либо с температурными инверсиями, либо с радиационным выхолаживанием, приводящим к аккумулированию вредных выбросов в приземные слои атмосферы, не являются характерными для Московского региона. Как правило, они наблюдаются в холодный период года.

Величина относительной влажности в районе колеблется от сезона к сезону и от года к году. По среднемноголетним данным она составляет 60 - 70%. Максимум осадков, как правило, приходится на июль, минимум - на февраль-апрель. Среднегодовое количество осадков составляет 450 - 650 мм.

В соответствии с агроклиматическими показателями, данный район относится к достаточно благоприятным.

Практическая часть

Методика исследования

В качестве объекта исследования выбрана берёза бородавчатая (Вetula pendula). Я выбрал это растение не случайно. Оно широко распространено в Люберцах и доступно для сбора необходимого материала (листьев).

Для исследования были сделана выборка с условной площадки, которая находилась на территории Салтыковского лесопарка в окрестностях микрорайона Самолёт. Выборка включала 10 листьев, с близко растущих деревьев, они были взяты из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с максимального количества доступных веток достигших генеративного возраста деревьев и произрастающих в сходных условиях [Приложение 2,3]. Листья сложили в пакет, который снабжался этикеткой с указанием даты.

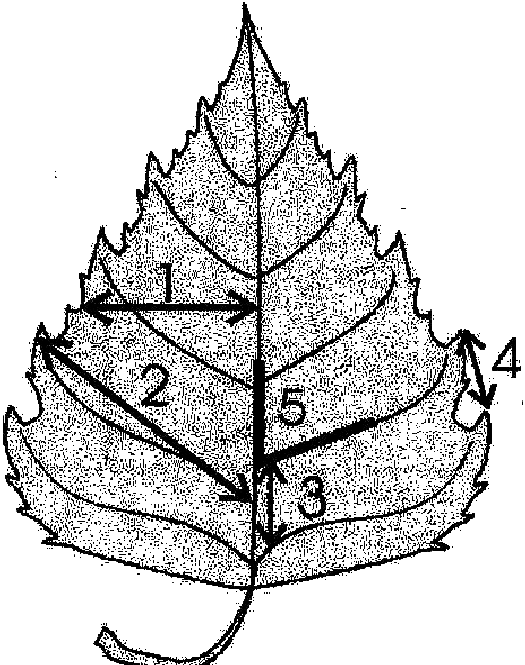

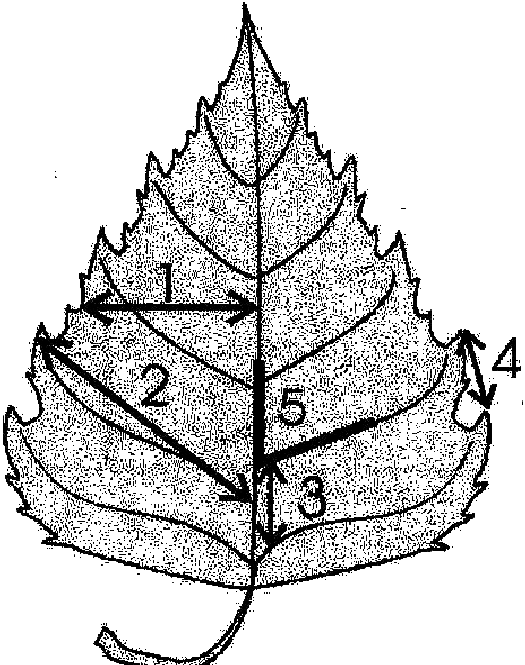

Для исследования были использованы средневозрастные растения. Собранный материал был сразу же обработан, пока листья не завяли. С каждого листа снимались показатели по пяти параметрам с левой и правой стороны листа:

ширина половинки листа (измерения проводили посередине листовой пластинки)

длина второй жилки второго порядка от основания листа

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка

расстояние между концами этих жилок

угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка

Первые четыре параметра снимались циркулем-измерителем, а угол между жилками – транспортиром [Приложение 4,5,6].

Данные измерений были занесены в таблицу [Приложение 7].

В первом действии для каждого промеренного листа вычисляют отношение величин асимметрии для каждого признака, для этого разность между промерами слева (L) и справа (R) делят на сумму этих же промеров (L-R) / (L+R).

Во втором действии вычисляют показатель асимметрии для каждого листа, для этого суммируют значение отношения величин асимметрии по каждому признаку и делят на число признаков.

В третьем действии вычисляют показатель стабильности развития, для этого вычисляют среднее арифметическое всех величин асимметрии для каждого листа [Приложение 8].

Полученные результаты оценивались по пятибалльной шкале, по данной методике [Приложение 9].

3.2 Результаты исследования

В результате проведенных исследований мы установили степень нарушения стабильности развития листьев березы бородавчатой (Вetula pendula). Для этого мы использовали пятибалльную оценку по шкале, предложенной авторами данной методики (Захаров В.М. и др., 2000).

Первый балл шкалы - условная норма (обычно наблюдается в выборках растений из благоприятных условий произрастания, например из природных заповедников). Пятый балл шкалы критическое значение. Такое значение показателя асимметрии наблюдается в крайне неблагоприятных условиях, когда растения находятся в сильно угнетенном состоянии. Второй, третий и четвертый балл свидетельствуют о том, что растения испытывают влияние неблагоприятных факторов по степени нарастания.

В ходе проведенных исследований мы получили результат, соответствующий - 0,033 баллам. Оценив полученные данные по шкале оценки отклонения развития организма от условной нормы, мы увидели, что наши показатели соответствуют в среднем первому баллу шкалы, а это значит, что растения практически не испытывают влияния неблагоприятных факторов окружающей среды.

Чтобы разобраться в причинах такого балла, нужно обратиться к источникам загрязнения, которые присутствуют или отсутствуют в нашем районе.

Микрорайон новый, всего три года как был сдан первый объект, и не имеет по близости крупных промышленных предприятий и оживленных автотрасс, за исключение мусоросжигательного завода. Но даже его влияние сводится к минимуму, ибо дым не успевает опускаться и ветром уносится другое место.

До застройки на месте района был лес, и почва еще не успела вобрать в себя тяжелые металлы и кислоты. Да и вокруг самого района растут деревья, которые, как известно, дают кислород, значительно снижая пагубный эффект загрязнения.

На территории район расположена река и озеро, которые способны вымывать вредные вещества и почвы

Относительно небольшая плотность населения; линии ЛЭБ проложены в стороне от жилого комплекса;

Отдаленность от других крупных промышленных районов Москвы.

Заключение

В ходе выполнения работы изучения, путем флуктуирующей асимметрии листьев Betula рendula, было определено качество здоровья окружающей среды микрорайона Самолёт. Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы:

В микрорайоне Самолёт наблюдается незначительный уровень загрязнения окружающей среды, а значит и экологическая обстановка в районе может считаться благополучной.

Низкий уровень загрязнения окружающей среды связан с отсутствием вблизи района крупных промышленных предприятий и оживлённых автотрасс.

Однако хочу отметить, что для получения более точных данных об экологической обстановке в районе, требуется продолжение исследования в других точках района на протяжении нескольких лет, чем я и планирую заняться в рамках внеурочной деятельности по биологии.

Практическая значимость: эту материалы и результаты работы можно использовать на уроках, классных часах, для создания проблемных ситуаций, формирования понятий на полученных реальных представлениях, знакомить с природой родного края и её особенностями.

Литература

Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология: учеб. для 10-11кл. профил. шк.- М.: Просвещение 1998.

Журавлев И. И. Защита зеленых насаждений от болезней. - Л. 1964. 87 с.

Рослова Л.О., Шарыгин И.Ф. Симметрия: Учебное пособие, М.: Изд-во гимназии «Открытый мир», 1995.

Реймерс Н.Ф. Экологизация. Введение в экологическую проблематику / Н.Ф. Реймерс - М.: Изд-во РОУ, 1992.

Шуберт Р. Биоиндикация загрязнителей наземных экосистем /Под ред. Р. Шуберта. – М.: Мир, 1998.

Якушина Э.И. Древесные растения и городская среда. Древесные растения, рекомендуемые для озеленения Москвы / Э.И Якушина - М: Наука, 1990

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Таблица 1 Значения измерений

Приложение 8

Таблица 2 Вспомогательная таблица вычислений

Приложение 9

| Балл | Значение показателя асимметричности |

| 1 балл | до 0,055 |

| 2 балл | 0,055-0,060 |

| 3 балл | 0,060-0,065 |

| 4 балл | 0,065-0,070 |

| 5 балл | более 0,07 |

24