Петр I ( Великий) Военные реформы и Северная война

Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра.

(А. С. Пушкин «Полтава»)

Время царствования Петра I – это время активного включения России в общеевропейский культурный поток.

С началом

XVIII века для России начинается Новое время.

На сто лет Россия оказалась отрезанной от основных морских путей, которые ранее связывали ее с Европой. Черное море находилось в руках Турции, а Балтийское закрывала Швеция. Открытым оставалось лишь Белое море. Но оно было удалено от главных центров страны и передовых западноевропейских государств.

Пётр I при восшествии на престол унаследовал устаревшую феодальную армию. По сути, она состояла из стрельцов (профессиональное военное сословие), дворянского ополчения и полков «иноземного строя» (часто под командованием иностранных офицеров-наёмников).

Стрелец, дворянин из ополчения, стрельцы в бою

Петр I в Голландии во время Великого посольства.

Петр I отправился в Западную Европу искать союзников против Османской империи и учиться корабельному делу. Великое посольство – первая поездка первого русского царя в Европу.

Необходимость проведения военных реформ Петром I была вызвана тем, что к моменту вступления нового царя на престол (1689 г.) Россия отставала от наиболее передовых стран Западной Европы не только в экономическом, но и в военном отношении.

Шведская-пехота

Армии западноевропейских стран середины и конца XVII века послужили образцом при создании регулярных воинских формирований в России.

Мушкетеры, кирасиры, фузелеры уже были профессиональными солдатами.

Отсутствовал в России и регулярный военно-морской флот. Существовавшие малочисленные флотилии из некрупных парусно-гребных судов были предназначены главным образом для защиты торговых путей по Волге, Днепру, Дону, Каспию, сибирским рекам и на Белом море. Между тем многие страны Западной Европы и Ближнего Востока к тому времени уже обладали большими военно-морскими силами.

Необходимы были новые вооруженные силы, ибо старые воинские формирования оказались не в состоянии решать сложные военно-политические задачи. Да и флот державы был еще беспомощным. Петр I остро почувствовал это в ходе Азовских походов, убедивших его в необходимости немедленного проведения военных реформ, а восстание стрельцов в 1698 году окончательно разуверило в их преданности.

8 ноября 1699 года молодым царем был издан указ «О приеме в службу в солдаты из всяких вольных людей». Тем самым вводилась рекрутская повинность, которая охватывала все податные сословия. Рекруты поставлялись с 10-15 дворов каждый. Солдаты отрывались от дома и промысла. Военная служба становилась для них основной и пожизненной.

Драгуны (конница) были вооружены карабинами, длинноствольными пистолетами и палашами. Кроме того, одна из рот драгунского полка вооружалась и гранатами. В 1723 году были созданы гусарские полки, бывшие иррегулярными отрядами. Их формировали из сербов, молдаван и валахов.

Гусар

Слева направо – недоросль в мушкетерской амуниции, гренадер Преображенского полка, офицер Семеновского полка, иностранец-драгун.

Драгуны

Успех создания новой армии в значительной мере зависел от качества и скорости подготовки офицерского состава. Вначале все молодые дворяне были обязаны пройти службу рядовыми солдатами в Преображенском и Семеновском гвардейских полках. После получения начального офицерского звания их направляли в войсковые части, служба в которых становилась для юных дворян пожизненной обязанностью.

Синий кафтан –Семеновский полк, зеленый - Преображенский полк, красный –артиллерия.

Петр I основывает ряд специализированных военных школ. В 1701 году в Москве была открыта артиллерийская школа для одновременного обучения до трехсот человек, а годом позже в Санкт-Петербурге — еще одна, аналогичного назначения. Для подготовки армейских инженерных кадров в 1708 и 1719 годах учредили две инженерные школы. В 1721 году открылись гарнизонные школы, в которых готовили унтер-офицеров. В годы царствования Петра I в России было открыто порядка 50 таких школ.

Начало формирования регулярного отечественного военно-морского флота было положено известным историческим документом — постановлением Боярской думы от 20 октября 1696 года, в котором есть знаменательная фраза — «морским судам быть».

Первоначально строились гребные суда, но вскоре появился и корабельный парусный флот. Парусники обладали большой мореходностью, сильной артиллерией и использовались главным образом для боя в акватории открытого моря.

В 1701 года в Москве учредили Школу математических и навигационных наук, в которой через три года уже обучалось 500 дворянских детей. В 1715 году ее старшие классы переводятся в Петербург, и их выпускники стали слушателями первой Морской академии России. Одновременно с подготовкой офицеров внутри страны широко практиковалась отправка молодых дворян для изучения морского дела в Испанию, Италию, Францию, Англию и Голландию.

Северная война

2 февраля 1700 года, союзник России и Дании курфюрст Саксонии, он же польский король Август II, двинул семитысячное войско саксонцев в Лифляндию против Швеции, владевшей этой территорией. Он расчитывал на помощь России. Но Россия могла открыть военные действия лишь после заключения мира с Турцией, война с которой закончилась лишь перемирием в декабре 1699 г. Саксонцам удалось, подойдя к Риге, осадить ее. Начались затяжные бои.

Дания быстро потерпела поражение от шведского короля Карла XII/ 7 августа 1700 года между Швецией и Данией был подписан договор, по которому Дания отказывалась от союза с Россией, Саксонией и Польшей, возвращала Голштинию.

Го́льштейн (Голштиния)— историческая область в Германии. Расположена в южной части земли Шлезвиг-Гольштейн.

Петр потребовал передачи России крепости Нарва. Карл XII, естественно, в этом отказал и в гневе приказал заключить в тюрьму всех проживающих в Стокгольме русских.

Так завязывался узел непримиримого вооруженного противоборства между Швецией и Россией протяженностью более чем в 20 лет.

Карл XII

Нарва, расположенная на левом берегу Наровы в 12 км от устья, являлась сильной крепостью. Правобережье защищало предмостное укрепление — старинный замок Ивангород, построенный русскими при Иване III. Крепость имела укрепленные бастионы и такие “толстые” стены, что пробить бреши могла лишь крупнокалиберная артиллерия.

Но бомбардировка не дала того, чего Петр I ждал: ядра, имея малую ударную силу, не пробили брешей в стенах крепости.

Ко всем бедам добавились страшные дожди. Они размыли дороги, и подводы с провиантом и боеприпасами еле тащились.

И все же шведскому гарнизону было предложено капитулировать. Но полковник Горн, зная, что Карл XII идет на выручку, ответил “насмешками и превеликой бранью”. Карл XII высадился с войсками в Пернау (Пярну) и Ревеле (Таллин - Эстония) и двинулся к Нарве. 19 (30) ноября 1700 года войско Карла XII численностью 25 тысяч человек нанесло русскому войску численностью по разным оценкам от 34 до 40 тысяч человек тяжёлое поражение в сражении под Нарвой. Стойко оборонялись от шведов лейб-гвардии Преображенский и лейб-гвардии Семёновский полки, которые не только сами сумели избежать капитуляции, но и прикрыли отход части русской армии, тем самым спасли её от полного разгрома. За мужество, проявленное в этой битве, солдаты полка в 1700—1740 гг. носили красные чулки (в память о том, что «в сей битве стояли они по колено в крови»).

Суровый был в науке славы

Ей дан учитель: не один

Урок нежданный и кровавый

Задал ей шведский паладин.

Поражение под Нарвой

Шведская армия

Среди причин поражения русской армии называют следующие: плохая подготовленность к войне (русская армия находилась в стадии реорганизации) с сильным противником; войска не умели воевать по правилам линейной тактики, вести разведку, были слабо вооружены; артиллерия была устаревшей и многокалиберной ( существовало более 25 различных калибров, что во многом затрудняло снабжение артиллерии боеприпасами) и самое главное русская армия не имела своего национального командного состава, на всех основных командных должностях находились иностранные офицеры

Поражение под Нарвой сыграло огромную роль в развитии русской армии и истории страны.Все интересы России в войне сводились к торговле, к завоеванию выхода к морю и получению контроля над торговыми портами на Балтике. Поэтому Пётр с самого начала войны взял под особый прицел балтийские порты Нарву и Ригу, но потерпев сокрушительное поражение под Нарвой и будучи отброшен в район нынешнего Санкт-Петербурга, принял решение о строительстве нового порта и города в устье Невы — будущей столицы Российской империи.

Северная война – причина рождения новой столицы

Карта театра военных действий русской армии в Северной войне, 1701—1704

Но в искушеньях долгой кары,

Перетерпев судеб удары,

Окрепла Русь. Так тяжкий млат,

Дробя стекло, куёт булат.

После поражения под Нарвой, оценив причины поражения русских войск, Пётр I всю свою энергию направил на подготовку армии и страны к войне со Швецией. Именно в этот период создаётся новая регулярная армия, совершенствуется её организационная структура, система обучения и воспитания, появляется новое вооружение.

По приказу Петра I создан Петровский пушечно-литейный завод, было отлито 300 новых орудий, причём часть орудий была изготовлена из изъятых в казну и переплавленных церковных колоколов.

Воспользовавшись тем, что основные силы шведов приняли участие в сражениях в Саксонии и Речи Посполитой, Пётр I в 1701 году приказал начать новое наступление на севере. Но сначала русским войскам и патриотам удалось отбить шведское нападение на Архангельск

Русские войска под командованием Бориса Шереметева вторглись в Шведскую Ингерманландию (Ингрию) и 30 декабря 1701 года одержали свою первую на поле боя победу в Северной войне в битве при Эрестфере.

Борис Петрович Шереметев, старый и опытный воевода, большую часть своей прежней службы проведший в стычках с татарами на южных рубежах. Приобщился к западной культуре в долгих дипломатических командировках. Он бежал с поля боя под Нарвой, но при этом оказался единственным возможным командующим из русских в самый тяжёлый год после нарвского разгрома в условиях тяжело и лихорадочно проводимой военной реформы.

В дальнейшем сумел развить эрестферский успех, стал выдающимся полководцем, одним из архитекторов полтавской победы, где был ранен, взял Ригу, стал первым российским графом, почти до самого своего конца провёл жизнь в боях и походах.

В июле 1702 года русские войска одержали вторую победу над войсками Шлиппенбаха в сражении у Гуммельсгофа.

7 сентября 1702 года русские войска под командованием Шереметева осадили шведскую крепость Нотебург, расположенную у истока Невы из Ладожского озера. 11 октября 1702 года русские войска пошли на штурм и одержали победу. Весной 1703 года, после недельной осады, русскими войсками была взята крепость Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву.

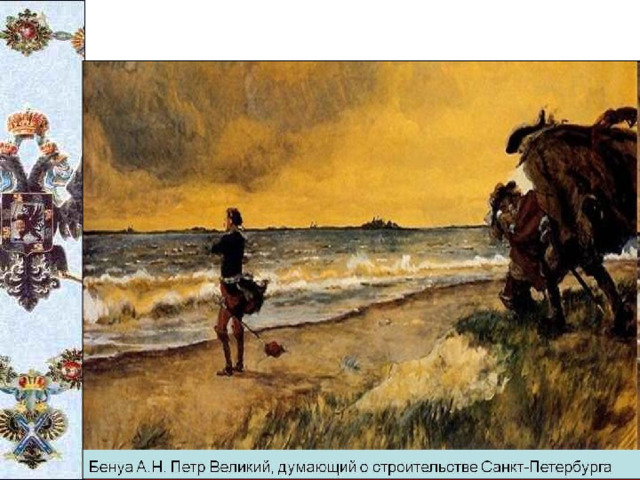

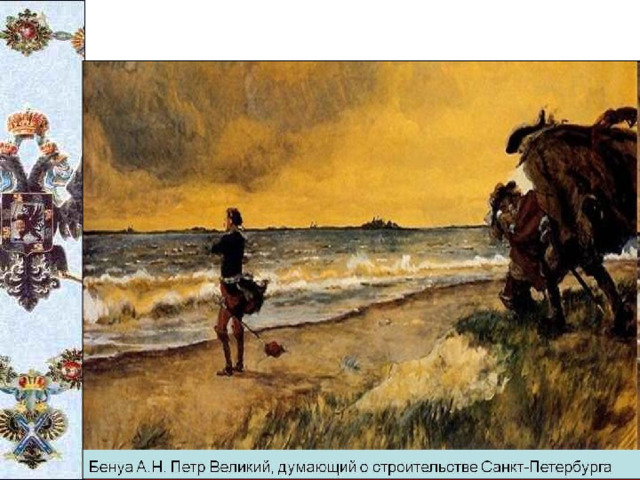

Таким образом, к началу 1703 года в руках русских оказалось всё течение Невы. Поселение Нотебург, построенное шведами на месте основанной ещё в 1323 году крепости Орешек, Пётр переименовал в Шлиссельбуг (ключ-город), а в устье Невы Пётр I 16 (27) мая 1703 года заложил новый город Санкт-Петербург.

На берегу пустынных волн Стоял он , дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн По ней стремился одиноко.

В 1704 году русские войска продолжили своё наступление. К концу 1703 года Россия контролировала почти всю территорию Ингерманландии. Русские войска под командованием Шереметева к лету 1704 года вошли в Ливонию и осадили Дерпт (ныне Тарту вЭстонии). В июле 1704 года при личном участии Петра I крепость была взята.

Летом 1704 года вторая группа русских войск под командованием генерала Огильви вошла в Эстляндию и осадила Нарву. К концу лета после приезда Петра I из Дерпта и эта крепость была взята. Успешный штурм крепостей продемонстрировал возросшее мастерство и оснащённость русской армии.

Русский поход Карла XII 1708—1709 годов

Венчанный славой бесполезной,

Отважный Карл скользил над бездной.

Он шёл на древнюю Москву,

Взметая русские дружины,

Как вихорь гонит прах долины

И клонит пыльную траву.

В июне 1708 г. шведы двинулись в направлении Смоленска. Положение русских осложнялось тем, что Петру I не были известны планы противника и направление его движения.

Планы Карла XII отчасти раскрылись в конце июня, когда главные силы шведской армии перешли Березину южнее Борисова, а Левенгаупт с огромным обозом вышел на юг из Риги. Карл XII занял Могилёв и захватил переправы через Днепр. Дальнейшее продвижение шведской армии замедлилось.

28 сентября (9 октября) 1708 года в битве у деревни Лесной войска Петра I разгромили корпус Левенгаупта, двигавшийся из Риги, чтобы присоединиться к главной армии Карла. Это была не просто победа над отборными шведскими войсками — впервые была одержана победа над превосходящими силами противника. Царь Пётр назвал её «матерью Полтавской баталии».

1709 год. Поддержали Мазепу только 5 тысяч казаков

Гетман Украины

Мазепа

После получения первых известий о неудаче под Лесной Карл XII приказал 10 октября выступить далее на юг в направлении Десны. Уже по пути к основной армии присоединились остатки корпуса Левенгаупта.

В октябре 1708 года стало известно о переходе гетмана Ивана Мазепы на сторону Швеции. Гетман Мазеп а состоял в переписке с Карлом XII и обещал ему, в случае прибытия на Украину, 50 тысяч казацкого войска, продовольствие и удобную зимовку. 28 октября 1708 года Мазепа во главе отряда казаков прибыл в ставку Карла. Мазепа собрал в городе Батурине припасы для Карла, но Меншиков взял город Батурин и сжег все, что там было. Отрезанная от баз снабжения шведская армия к весне 1709 стала испытывать недостаток ручных гранат, пушечных ядер, свинца и пороха. Мазепа указал, что военные припасы, собранные на случай войны с Крымом или Турцией, в большом количестве находятся в крепости Полтава

25 апреля началась осада Полтавы, но взять крепость, несмотря на серьёзные потери, шведы не смогли.К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками.

Пётр прибыл к войскам 4 июня и, убедившись в безынициативности обессилевших шведов, отдал приказ готовиться к решающему бою.

27 июня (8 июля) 1709 г. в шести верстах от города Полтава в Малороссии (Левобережная Украина) произошло крупнейшее сражение Северной войны между русскими и шведскими войсками, завершившееся разгромом шведской армии Карла XII.

В битве со шведской стороны участвовало около 20 тыс. человек и 4 орудия (28 орудий остались в обозе без боеприпасов). Остальные войска (до 10 тыс. человек), в том числе выступавшие на стороне Швеции запорожцы и украинские казаки, руководимые гетманом И. С. Мазепой, находились в резерве. Шведской армией, из-за ранения Карла XII, командовал фельдмаршал Реншильд. Пехотой и конницей командовали генералы Левенгаупт и Крейц .

Приказ Петра перед битвой:

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего».

В два часа ночи 27 июня (8 июля) шведская пехота четырьмя колоннами двинулась на русские редуты, за ней следовали шесть конных колонн. После упорного двухчасового боя шведам удалось овладеть только двумя передовыми редутами. Реншильд, стремясь обойти русские редуты слева, произвёл перегруппировку войск. При этом шесть правофланговых батальонов и несколько эскадронов генералов Шлиппенбаха и Росса оторвались от главных сил шведов, отошли в лес севернее Полтавы, где были разгромлены кавалерией Меншикова.

Прорвавшись через редуты, основная часть шведов попала под сильный артиллерийский и ружейный огонь из русского лагеря, и в беспорядке отошла в Будищенский лес .

В девять часов начался рукопашный бой. Под натиском превосходящих сил шведы начали отступление, которое вскоре превратилось в беспорядочное бегство. В погоню за отступающими был отправлен отряд А. Д. Меншикова, который на следующий день настиг неприятеля у Переволочны на Днепре и вынудил остатки шведской армии (16 тыс.) под командованием А. Д. Левенгаупта капитулировать. Шведский король Карл XII и украинский гетман Мазепа с небольшим отрядом бежали на территорию Османской империи.

В ходе Полтавского сражения шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и свыше 18 тыс. пленными, потери же русских были значительно меньше — 1 тыс. 345 человек убитых и 3 тыс. 290 раненых .

И следом конница пустилась,

Убийством тупятся мечи,

И падшими вся степь покрылась,

Как роем чёрной саранчи.

Пирует Петр. И горд, и ясен

И славы полон взор его.

И царской пир его прекрасен.

При кликах войска своего,

В шатре своём он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает.

Но где же первый, званый гость?

Где первый, грозный наш учитель,

Чью долговременную злость

Смирил полтавский победитель?

И где ж Мазепа? где злодей?

Куда бежал Иуда в страхе?

Зачем король не меж гостей?

Зачем изменник не на плахе?

Деморализованная шведская армия была окружена войсками под командованием Меншикова и капитулировала. На берегах Днепра у Переволочны русскому 9-тысячному отряду в плен сдались 16 947 деморализованных вражеских солдат и офицеров во главе с генералом Левенгауптом. Всего же в результате Полтавской битвы Швеция потеряла более 9000 человек убитыми и 18000 пленными, потери России составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Трофеями победителей стали 28 орудий, 127 знамён и штандартов и вся королевская казна. Испытанная в походах по Северной Европе королевская армия Швеции перестала существовать.

Карл XII укрылся в Османской империи, где старался убедить султана Ахмеда III начать войну против России.

Последствия Полтавской битвы:

Для России:

Для Швеции:

Повышение международного авторитета России;

Разгром непобедимой шведской армии;

Перелом хода Северной войны в пользу России;

Дальнейшее развитие русского военного искусства;

Упрочение позиций России в Прибалтике;

Возрождение антишведской коалиции.

Развенчание мифа о непобедимости шведской армии;

Потеря практической всей армии под Полтавой;

Потеря стратегической инициативы в Северной войне;

Падение международного авторитета Швеции;

Потеря позиций в Прибалтике.

Решительная победа русской армии в Полтавской битве привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря.

День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

М. В. Ломоносов

М. В. Ломоносов

«Полтавская баталия», мозаика .

А. С. Пушкин

«Полтава»

Завоевание русскими Прибалтики

В кампании 1710 года русская армия генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева после долгой осады взяла Ригу, после чего заняла другие прибалтийские крепости (Эльбинг, Дюнамюнде, Пернов, Ревель (Таллин)), завершив, таким образом, завоевание Эстляндии и Лифляндии.

Одновременно корпус генерал-адмирала Ф. М. Апраксина в присутствии царя Петра I занял Выборг, после чего отдельный отряд генерал-майора Р. В. Брюса занял Кексгольм.

В 1713 г. русская армия вторглась в Финляндию, при этом впервые в боевых действиях большую роль стал играть русский флот. 10 мая после обстрела с моря сдался Гельсингфорс (Хельсинки –столица Финляндии) А в июле 1714 г. в Гангутском сражении русский флот одержал первую крупную победу на море.

Прутский поход (1710 -1713)

Желание получить выход к Черному морю привело Петра к решению воевать с Османской империей без союзников

Султан Ахмед III, сидевший на престоле Османской империи, под влиянием французской и шведской дипломатии, и особенно под давлением своего вассала, крымского хана Девлет Гирея, объявил 20 ноября 1710 г. войну России. Петр, опасаясь, что крымские татары и поляки нанесут удар в союзе со Швецией по Украине, решил наступать в Валахии (сегодня – Румыния) и Молдавии. Петр рассчитывал на помощь христианских народов, населявших эти земли. Крымский хан и его союзники (часть запорожцев, поляки, шведы) не смогли добиться успеха на Левобережье и Правобережье Украины. После отражения нападения крымцев на Украину, русские войска под началом Бутурлина перешли в наступление. 30 мая 1711 г. начался поход в Крым. Движение войска было крайне затруднено громоздким обозом, в засушливых степях Крыма в войсках начался голод. Пришлось отступить. В апреле того же 1711 г. Петр заключил союз с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром. Через Молдавию русские войска начали движение в сторону Дуная.

Прутский поход Османская армия великого везира Баталджи паши (около 120 тысяч человек, свыше 440 орудий) 18 июня переправилась через Дунай и соединилась на левом берегу реки Прут с 70-тысячной конницей крымского хана Девлет II Гирея. Петр I двинулся по правом берегу Прута и 7 июля достиг Станилешти. Османцы переправились через Прут и 8 июля атаковали русский авангард южнее Станилешти. Русские войска отошли в укреплённый лагерь у Новой Станилешти, который 9 июля был окружён противником. Штурм был отражён, турки потеряли 8 тысяч, но положение русских войск стало критическим из-за отсутствия боеприпасов и продовольствия. Были начаты переговоры и 1 июля 1711 года заключён Прутский мирный договор. Русские войска (а также часть молдаван с Кантемиром) получили свободный выход из Молдавии, но Россия возвращала Османской империи Азов и ликвидировала крепости на Азовском море. Состояние войны продолжалось до 1713 года, так как султан выдвинул новые требования, на которые Россия не согласилась. В результате невыгодного мира Россия лишилась на Азовском море всего своего флота, обязалась не строить крепостей и не вмешиваться в дела Правобережной Украины.

В 1716 году Карл XII вторгся в Норвегию. В 1718 году Карл XII был убит во время осады одной из крепостей. Шведы были вынуждены отступить. Столкновения между датчанами и шведами на границе с Норвегией продолжались вплоть до 1720 года. Заключительный период Северной войны 1718—1721 годов Высадка русских десантов на побережье Швеции в 1719 году Был осуществлен ряд операций на территории Швеции с целью вынудить шведское правительство пойти на подписание мирного договора, который должен был завершить Северную войну.

Сражение при Гренгаме 27 июля (7 августа) гребным русским флотом была одержана победа над парусным шведским флотом в сражении при Гренгаме. Шведский отряд (один 52-пушечный линейный корабль, 4 фрегата) под прикрытием английской эскадры вышел в море чтобы перехватить и уничтожить русский гребной флот, занятый высадкой десантов на шведское побережье. Русский гребной флот под командованием генерала М. М. Голицына притворным отступлением заманил шведов в узкий пролив, после чего неожиданно суда бросились в атаку. При попытке развернуться 4 шведских фрегата один за другим сели на мель и были взяты на абордаж после упорного 4-часового боя. 30 августа (10 сентября) 1721 года был подписан Ништадтский мирный договор. В результате полностью изменилось в пользу России соотношение сил на Балтике. Итоги войны. К России были присоединены Ингрия (Ижора), Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония), основан Санкт-Петербург. Российское влияние прочно утвердилось и в Курляндии. Была решена ключевая задача, поставленная Петром I — обеспечение выхода к морю и налаживание морской торговли с Европой. Но это стоило народу огромных сил.