СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Педагогическое управление развитием учебной деятельности кадет в современном кадетском корпусе

Диагностика сформированности показателей учебной деятельности: учебных возможностей, мотивации к изучению учебной дисциплины, общеучебных умений и навыков, обученности и воспитанности кадетов.

Просмотр содержимого документа

«Педагогическое управление развитием учебной деятельности кадет в современном кадетском корпусе»

Педагогическое управление развитием

учебной деятельности кадет

в современном кадетском корпусе

Из опыта работы преподавателя физики

Коршуновой Аллы Ивановны

Омск-2015

Содержание

| Введение | 2 |

| Основные теоретические положения и практика реализации технологии | 4 |

| Список литературы | 11 |

| Приложение 1. Программа мониторинга качества результатов образовательного процесса в Омском кадетском военном корпусе. | 13 |

| Приложение 2. Диагностика учебных возможностей учащихся | 14 |

| Приложение 3. Методика определения уровня воспитанности | 16 |

| Приложение 4. Методика диагностики мотивации учебной деятельности кадет на учебных занятиях | 20 |

| Приложение 5. Методика определения уровня обученности | 22 |

| Приложение 6. Технологическая карта | 24 |

| Приложение 7. Программа изучения взаимодействия преподавателя и воспитателей по организации самообразовательной деятельности кадет | 34 |

| Приложение 8. Контроль и оценка учебной деятельности кадет. | 35 |

| Приложение 9. Обобщающий урок по теме: «Законы постоянного тока». | 43 |

| Приложение 10. Межпредметные связи. | 51 |

Воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению – стратегическая цель современного образования, которая достижима при наличии готовности к продолжению образования обучающихся. Это в свою очередь актуализирует проблему формирования и развития учебной деятельности обучающихся.

Исследование проблемы адаптации кадет к условиям кадетского корпуса показало, что у 14% первокурсников сформировано негативное отношение к учебе из-за сложностей в обучении, 25% имеют повышенное тревожное состояние, только 38% кадет используют ОКК для самореализации личностной активности, своей будущей профессиональной деятельности.

Таблица 1.

Состояние мотивации учения кадет первого курса

| Уровень мотивации | Характеристика | Кол-во (%) |

| Высокий | Учение отвечает познавательным потребностям; хочу учиться, потому что нравится; будет хорошая работа, профессия. | 36% |

| Средний | Положительные мотивы учения ситуативны; ориентированы на оценки; нравятся только те предметы, на которых успешны. | 50% |

| Низкий | Негативное отношение к учебе из-за сложностей в обучении. | 14% |

Таблица 2.

Оценка отношения первокурсников к обучению в ОКК

| Характеристика | Количество (%) |

| Стабильное эмоциональное состояние по отношению к ОКК. | 11% |

| Повышенное тревожное состояние. | 25% |

| ОКК воспринимают как способ Самоутверждения. | 23%, из них только 9% основанием для самоутверждения выбирают учебную деятельность |

| ОКК используют для самореализации личностной активности. | 38% |

Кроме того, только 9% из 23 % кадет выбирают учебную деятельность как ведущую в самоутверждении, самореализации. Количество кадет с ситуативным интересом составляет 50% от общего числа, отношение к учебе носит фиксированный характер и может измениться только благодаря усилиям отдельно взятого преподавателя. При этом около 63% выпускников ОКК ориентированы на продолжение образования в ВУЗах ведомств МВД, ВВ, остальные в гражданских ВУЗах, ССУЗах .

Эти результаты определили проблему развития учебной деятельности кадет в современном кадетском корпусе.

С нашей точки зрения,

решить эту проблему может педагогическое управление- совокупность условий, обеспечивающих успех и самореализацию кадета через ориентацию преподавателя на его личность, потребности и интересы, веру в него и оптимальную организацию образовательного процесса.

Теоретический анализ литературы (Ш.А.Амонашвили, А.Н.Леонтьев, А.К. Маркова, Н.Ф.Талызина, Т.И.Шамова, Л.А.Шипилина и др.) позволил сформулировать подходы к определению понятий «педагогическое управление» и «учебная деятльность» и определить ведущую идею педагогического опыта:

если на учебном занятии реализуются принципы личностно ориентированного и проблемного обучения, оптимально сочетаются коллективные формы учебной работы и методы мотивации, то такой способ организации образовательного процесса обеспечивает педагогическое управление развитием учебной деятельности кадет и способствует формированию их познавательной самостоятельности.

Цель: развитие учебной деятельности кадет средствами педагогического управления образовательным процессом.

Реализация поставленной цели предполагает последовательное решение задач:

изучить психолого-педагогическую литературу и разработать модель педагогического управления развитием учебной деятельности кадет;

разработать критерии эффективности технологии педагогического управления развитием учебной деятельности кадет;

осуществить отбор содержания учебного материала, форм организации, методов мотивации и стимулирования учебной деятельности кадет;

Этапы формирования педагогического опыта:

Диагностико-конструктивный (2012-2013 уч.годы) - проведены самонаблюдения, самоанализ и самооценка деятельности в рамках исследования, выявлены ограничения и проблемы. Определена ведущая педагогическая идея опыта и разработана модель педагогического управления развитием учебной деятельности кадет.

Внедренческий (практический) (2013-2014 учебные годы) -осуществлялась апробация модели педагогического управления развитием учебной деятельности кадет и ее коррекция.

Обобщающий (2005-2016 учебный год) - анализ полученных результатов, обобщение и описание опыта работы над проблемой.

Основные теоретические положения и практика реализации технологии

Теоретической основой разработки технологии педагогического управления развитием учебной деятельности кадет явились исследования в области педагогики, психологии и управления:

теория личности и ее развитие (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубенштейн);

личностно-ориентированный (гуманистический) подход, согласно которому мотивы определяют вектор поведения человека как субъекта деятельности и общения (Ш.А.Амонашвили, Л.М.Фридман, И.С. Якиманская);

технология развивающего обучения, направленная на развитие творческих качеств личности (И.П.Волков, И.П.Иванов);

теория управления образовательными системами (Т.И.Шамова, М.М.Поташник, В.М.Монахов, П..И. Третьяков, Л.А. Шипилина);

технология оптимального сочетания форм организации учебно- познавательной деятельности (И.М. Чередов, И.И Тараданова,).

Под педагогической технологией мы понимаем продуманную во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и осуществлению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для участников образовательного процесса (В.М.Монахов).

Учебная деятельность - процесс приобретения человеком новых знаний, умений и навыков или изменения старых ; деятельность по решению учебных задач. Последовательность осуществления учебной деятельности:

анализ задачи, принятие учебной задачи, актуализация имеющихся знаний для ее решения;

составление плана решения задачи, практическое ее осуществление;

контроль и оценка решения задачи, осознание способов деятельности, необходимых для решения учебной задачи.

Учебная задача - цель, которую надлежит достигнуть кадету в определенных условиях учебного процесса. Основное отличие У.З. от др. заключается в том, как считал Д. Эльконин, что ее цель и результат состоят в изменении самого действующего субъекта, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект. При ее решении кадет должен найти общий способ (принцип) подхода ко многим конкретно-частным задачам определенного класса, которые в последующем успешнее им решаются.

Учебная задача решается последствием системы учебных действий:

Преобразование проблемной ситуации (поиск такого исходного отношения предметных условий ситуации, которое служит общей основой последующего решения всего многообразия частных задач).

Моделирование и изучение исходного отношения, выделение его в частных условиях.

Контроль и оценка процесса решения учебной задачи.

Творческий подход к поставленной учебной задачи невозможен без актуализации и правильного применения имеющихся знаний, разностороннего анализа текущей информации, сопоставления различных способов ее использования. Поэтому кадетам необходимо упражняться в решении разнообразных учебных задач, развивающих их умственные способности и навыки анализа, синтеза, обобщения, классификации.

Учебная проблема - творческая задача, которая уже решена учеными, но является новой для учащихся, направлена на выработку исследовательских умений кадет.

Учебные действия - действия, с помощью которых кадеты решают учебные задачи. К учебным действиям относятся: постановка проблемы, общие и конкретные способы решения проблемы, контроль, оценка, коррекция.

Учебно-развивающие задачи - конкретные задачи, направленные на выработку интеллектуальных умений: сравнение, определение причин и следствий, установление взаимосвязей, решение противоречий и т.д.

Учение - особым способом организованное познание; познавательная деятельность обучаемых, направленная на овладение суммой знаний, умений и навыков, способов учебной деятельности.

Согласно Т.И.Шамовой, Л.А.Шипилиной, П.Я.Третьякову, управлять – значит создавать условия, приводить к успеху и самореализации других.

Педагогическое управление понимается нами как управление воспитанием, обучением и развитием. Объектом педагогического управления является учебно-воспитательный процесс на учебном занятии, где усиливается взаимодействие между кадетом и преподавателем. Целенаправленное взаимодействие между ними в ходе последовательно меняющихся учебных ситуаций определяет механизм этого процесса. Этот механизм включает: подготовку и принятие решения, планирование и организацию, контроль и корректировку.

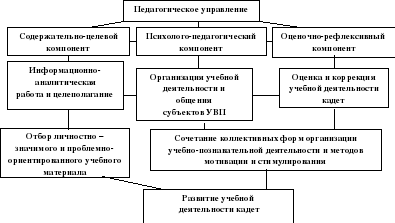

Эти позиции позволили нам разработать модель педагогического управления развитием мотивации учения кадет, которая включает в себя следующие компоненты:

содержательно-целевой (отбор личностно значимого и проблемно-ориентированного материала);

психолого-педагогический (организация учебной деятельности и общения);

о ценочно-рефлексивный (оценка и коррекция учебной деятельности кадет).

ценочно-рефлексивный (оценка и коррекция учебной деятельности кадет).

Мотивация – вся совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров).

Среди факторов, влияющих на формирование учебной деятельности, следует выделить содержание учебного материала, отношение к учебной деятельности, коллективные формы деятельности, оценка учебной деятельности, стиль педагогической деятельности. Именно они определяют основу необходимых и достаточных условий, которые создает преподаватель, организуя учебно-познавательную деятельность кадет, т.е. осуществляет педагогическое управление.

Информационно-аналитический блок (мониторинг качества результатов образовательного процесса) включает в себя проведение диагностики по следующим методикам (Приложения 1):

Изучение учебных возможностей (И.М. Чередов, Е.А. Агалакова);

Оценка сформированности ОУУН (Н.А.Лошкарева);

Оценка воспитанности кадет (П.И. Третьяков);

Оценка мотивации учебной деятельной ((П.И. Третьяков).

Оценка обученности (П.И. Третьяков);

Анализ и оценка продуктов учебной деятельности.

На основе результатов диагностики составляется психолого- педагогическая карта взвода, осуществляется отбор содержания учебных программ и учебного материала на занятиях.

Отбор содержания учебного материала в процессе преподавания курса «Физика» направлен на реализацию основных идей, заявленных в гипотезе исследования, так как его приоритетными целями являются:

целостное и гармоничное развитие личности кадет;

формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого;

становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами учебной деятельности: умение принимать учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др.

формирование готовности к самообразованию, определенный уровень познавательной культуры и познавательных интересов кадет.

сформировать представления о целостности мира, о взаимосвязи всех его явлений и объектов;

объединить «усилия» межпредметных связей по формированию ведущей деятельности кадет и обеспечить вклад каждого в решение этой задачи;

обеспечивать возможность установления связи между полученными знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью кадет, связанной, в первую очередь, с будущей профессией;

создавать условия для усиления значения разнообразной деятельности как способа познания разных сторон окружающей действительности.

Д

ифференциация

ифференциация

определяет разноуровневость всех предлагаемых кадетам заданий, которые подобраны не по принципу «больше-меньше», а по принципу «труднее - легче»;

обеспечивает педагогическую поддержку как сильным, так и слабо успевающим кадетам.

В основе построения образовательного процесса при изучении физики -технологические карты разноуровневого обучения, которые ориентируют преподавателя на реализацию обучающих, развивающих и воспитательных задач

Психолого-педагогический компонент предполагает организацию учебной деятельности и общения субъектов УВП в коллективных формах и использование различных методов обучения и воспитания.

Форма – способ существования учебно-воспитательного процесса, оболочка его внутренней сущности, логики и содержания. Форма, прежде всего, связана с количеством обучаемых кадет, временем и местом обучения, порядком его осуществления

Формы учебно-познавательной деятельности (по И.М. Чередову):

фронтальная (Ф.)участвует весь взвод;

парная (П.), носит односторонний характер, (сильный кадет-консультант помогает отстающему) или двусторонний характер (взаимопомощь, взаимоконтроль, взаимооценка) участвует 2 человека;

групповая (Г.)в микроколлективах по 3-5-7 кадета в каждом. Целесообразно иметь в микроколлективах нечетное число членов, одинаковых по успешности учения (гомогенные группы) или разных по успешности (гетерогенные группы).

индивидуальная (И.) участвует по 1человеку весь взвод;

индивидуализированная (И**).

Наибольшие возможности для формирования учебной деятельности кадет предоставляют коллективные формы организации познавательной деятельности.

Деятельность кадет считается коллективной, если она удовлетворяет следующим требованиям:

цель деятельности осознается как единая, требующая объединения усилий всего коллектива;

организация деятельности предполагает известное разделение труда;

в процессе деятельности между членами коллектива образуются отношения взаимной ответственности и зависимости;

контроль над деятельностью частично осуществляется самими членами коллектива.

Использование различных форм организации коллективно-познавательной деятельности создает такие условия, при которых кадет вынужден работать активно. При этом возникает система отношений «преподаватель – кадет», «кадет – кадет», «преподаватель-воспитатель», «преподаватель –командир роты», в которой индивидуальные успехи каждого становятся заботой и делом всего коллектива.

Оценочно-рефлексивный компонент предполагает контроль, оценку и учет учебной деятельности кадет (Приложение 4). Одной из важнейших функций контроля и оценки преподавателя является формирование у кадет умений, навыков и привычки к самоконтролю и самооценке. В учебном процессе различают три вида контроля: 1)внешний контроль преподавателя над работой кадета; 2)взаимоконтроль кадет; 3)самоконтроль.Внешний контроль имеет несколько целей:

установление характера выполнения кадетами заданий преподавателя;

установление соответствия достигнутого кадетами уровня овладения изучаемыми понятиями принятым нормам;

выявление пробелов и недостатков в их знаниях и умениях;

научение кадетов приемам и методам взаимоконтроля и самоконтроля, формирование у них потребности и привычки к самоконтролю.

При этом последние две цели являются наиболее важными. Поэтому постепенно внешний контроль следует заменять взаимоконтролем и самоконтролем. Результаты контроля выражаются в оценке. В зависимости от типа контроля - эта оценка может быть внешней (преподавателя, товарища) или самооценкой.

Всякая оценка выражает степень (уровень) соответствия результатов действий кадета каким-то образцам или нормам (стандартами образования), которые представлены в приложениях 3.

При оценивании действий кадета производится сравнение этих действий с одним из следующих:

с прошлыми действиями того же кадета;

с аналогичными действиями других кадет;

с установленными нормами (образцами) этих действий.

Первый способ оценивания можно назвать личностным, второй- сопоставительным, а третий – нормативным.

Система контроля и оценки должна удовлетворять следующим требованиям:

контроль должен быть систематическим и все охватывающим;

контролю следует подвергать все без исключения важнейшие действия каждого кадета;

контроль преподавателя должен постепенно заменяться взаимоконтролем и самоконтролем, для чего при изучении каждого действия следует указывать способы его контроля;

оценивание результатов контроля должно проводиться в сочетании личностного и нормативного способов;

учет результатов оценивания должен быть гласным;

по мере взросления кадет все большее место должны занимать взаимооценка и самооценка.

Коррекция осуществляется на основе результата контроля и направлена на создание мотивации достижения успеха кадета.

Методы мотивации и стимулирования учебной деятельности (по Т.И.Шамовой):

эмоциональные (э): поощрение, порицание, учебно-познавательная игра,

создание ярких образных представлений, ситуации успеха, стимулирующее оценивание, свободный выбор заданий;

познавательные (п): опора на жизненный опыт, создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, «мозговая атака», развивающая кооперация;

волевые (в): предъявление учебных требований, информирование об обязательных результатах, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия поведения, прогнозирование будущей деятельности;

социальные (с): побуждение подражать сильной личности, создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверка, рецензирование.

Педагогическое управление развитием учебной деятельности кадет позволяет осуществить подготовку и принятие решения, организацию и планирование, контроль, корректировку на основе учета учебных возможностей кадет, в соответствии с указанными требованиями государственных стандартов образования основной и старшей ступеней обучения.

В качестве примера реализации опыта можно привести описание открытого урока по теме «Законы постоянного тока» и таблицы сочетания форм учебной работы и методов мотивации и стимулирования кадет на учебных занятиях по физике (Таблицы 3,4, приложение 11,12).

Таблица 3.

Оптимальное сочетание методов мотивации и форм организации

учебно-познавательной деятельности кадет

| Познавательные методы | Ф | П | Г | И | И** |

| опора на жизненный опыт | Д | Д | Д | О | О |

| познавательный интерес | Д | Д | Д | О | О |

| создание проблемной ситуации | Д | Д | Д | О | О |

| побуждение к поиску альтернативных решений | Н | О | О | О | О |

| выполнение творческих заданий | Н | Д | Д | О | О |

Примечание: О – оптимальное сочетание, Д – допустимое, Н – недопустимое.

Таблица 4. Оптимального сочетания форм учебно-познавательной деятельности и методов мотивации на учебном занятии| Этапы | Формы | Методы |

| 1.Организационный | Ф | волев. |

| 2.Актуализация знаний | Ф | эмоц., позн. |

| 3.Постановка цели | Ф | волевые |

| 4.Оперирование знаниями и способами деятельности в стандартной ситуации | П | позн.,социал. |

| 5.Оперирование знаниями и способами деятельности в нестандартной ситуации | Г | позн.,волев. |

| 6.Контроль | И,И** | позн., волев. |

| 7.подведение итогов и формулирование выводов | Ф | социал.,волев. |

Список литературы

Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989.

Вазина К.Я., Петров Ю.Н., Белиловский В.Д. Педагогический менеджмент. - М., 1991.

Васильев Ю.В. Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика. - М.: Педагогика, 1990.

Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.

Зайцев В. Дигностико-технологическое управление процессом обучения //Народное образование. -2000 - №7. С.70-76.

Изучение личности школьника учителем / Под ред. З.И. Васильевой и др. - М.: Педагогика, 1991.

Казакова Е.И., Тряпицина А.П. Диалог на лестнице успеха (Школа на пороге нового века). - Спб.: “Петербург-XXI век”, совместно с ЗАО “Пресс-Аташе”, 1997.

Кукуев А.И. Педагогический мониторинг как функциональный инструмент управления учебно-воспитательным процессом.// Завуч-. 2000. - №8.-С.10-22.

Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения. -М.:Просвещение.-1995.

Образовательная программа - маршрут ученика: Ч.1. / Под ред. А.П. Тряпициной. – СПб.: Изд-во “ЮИПК”, 1998.

Оноприенко О.В. Дидактические функции проверки и учета знаний и умений учащихся.-

Симонов В.П. Педагогический менеджмент. М.,1997.

Третьяков П.И. Управление школой по результатам: Практика педагогического менеджмента. - М.: Новая школа, 1997.

Чередов И.М. Изучение педагогической деятельности учителей. Омск: ОГПИ им. А.М.Горького, 1994.

Шамова Т.И. Менеджмент в управлении школой.- М., 1991г

Шипилина Л.А., Шипилина В.В. Мотивационное управление в образовательных системах: Учебное пособие. - Омск: Изд-во Ом ГПУ, 2001.

Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М.: 1996.

Приложение 1.

Программа

мониторинга качества результатов образовательного процесса в Омском кадетском корпусе.

Цель: изучить и оценить состояние готовности кадет к продолжению образования на разных этапах обучения в кадетском корпусе.

| № | Объект мониторинга | Параметры диагностики | Методики диагностики | Сроки диагностики | Ответственный |

| 1 | Учебные возможности кадетов | Обучаемость кадет Работоспособность кадет | Методика изучения учебных возможностей учащихся (Е.А.Агалакова, И. М. Чередов ) | сентябрь, апрель | Психолог, преподаватель, воспитатель. |

| 2 | Умения кадетов | интеллектуальные умения организационные умения информационные умения коммуникативные умения | Методика определения ОУУН ( П.И. Третьяков) | 1 четв. | ПМК |

| 3 | Уровень воспитанности кадетов | Нравственная позиция кадетов | Методика определения уровня воспитанности (П.И.Третьяков) | апрель | Воспитатель, психолог. |

| 4 | Мотивация учебной деятельности кадетов | Отношение к учебе по отдельным предметам | Методика определения уровня мотивации учения (П.И.Третьяков) | в течение года | ПМК |

| 5 | Обученность кадетов | Уровень реальных знаний, умений и навыков кадет. Уровень специальных умений по предмету. | Методика определения уровня обученности (П.И.Третьяков) | по окончанию изучения темы, раздела, курса | ПМК |

Приложение 2.

Диагностика учебных возможностей учащихся

Учебные возможности учащихся – реальный потенциал ученика в учебно-познавательной деятельности (И.М.Чередов).

Учебные возможности ученика определяется на основе уровня обучаемости и учебной работоспособности.

1.Обучаемость- (Д.Брунер, Н.А.Менчинская, Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн) определяют как способность школьника к усвоению знаний, умений и навыков, восприимчивость к обучению (З.И.Калмыкова). Ученые выделяют теоретическую и практическую обучаемость. Теоретическая обучаемость связана с уровнем развития мышления и характеризуется:

-умением найти логическую связь явлений, если у них есть общие признаки (аналогия, сходства);

-умение видеть различия сначала между противоположными, контрастными явлениями и предметами, а затем сходными;

-способностью анализировать изучаемый процесс или явление, обобщать факты, доказывать, опровергать, отстаивать свою точку зрения;

-умение видеть главные причины происходящего, объяснять их сущность;

-способностью к самоанализу и самооценке умственного труда.

2.Уровень обучаемости зависит от характера и степени сформированности положительных качеств ума, определяющих быстроту и легкость овладения новыми знаниями.

| Положительные качества ума | | Отр. качества ума |

| 1.Глубина (проявляется в краткости пути к абстрагированию существенных для решения новых задач, признаков, отношений между ними); 2.Гибкость (выражается в целесообразной изменяемости мыслительной деятельности, которая отвечает варьирующимися условиям исследуемых ситуаций, в усовершенствовании своей деятельности, в поисках оптимальных путей решения проблемы); 3.Устойчивость (позволяет человеку мысленно решать задачу, удерживая в уме ее содержание, ориентироваться при этом на знакомые существенные признаки, не поддаваясь на «провоцирующие» влияние сходных случайных признаков, которые могут увести от верного пути решения; 4.Осознанность (выражается в том, что человек решая проблему, может себе или другому дать словесный отчет о том, как он решал эту проблему, и какой результат им получен; 5.Самостоятельность (обеспечивает активный поиск новых знаний, новых путей решения проблемы, особую «чувствительность» к минимальной помощи, если человек вынужден к ней прибегнуть, зайдя при решении в тупик). Высокий уровень | Средний уровень | Поверхностность Инертность Неустойчивость Неосознанность Подражательность Низкий уровень |

3.Учебная работоспособность определяется через показатели физического состояния школьника, мотивации (как источника активности и направленности поведения, в том числе и деятельности по приобретению новых знаний), воли (произвольности), умение работать (интеллектуальные), проявление настойчивости, целеустремленности, упорства в достижении поставленных познавательных целей. Сформированность обучаемости и работоспособности выражается через известные обозначения уровней:

Высший - как высшая степень выраженности соответствующего качества, говорящая о всестороннем и превосходном его проявлении в учебно-познавательной деятельности.

Высокий - как высокое выражение качества, но не всегда проявляемое в превосходной степени.

Средний - если качество проявляется в основном, далеко не в полном объеме.

Низкий - проявляется в минимальной степени или совсем ни проявляется.

На основе определения уровней обучаемости и работоспособности выводятся учебные возможности учащихся как:

| обучаемость | высокая | средняя | низкая |

| работоспособность | |||

| Высокая | Высшие учебные возможности | Высокие учебные возможности | Средние учебные возможности |

| Средняя | Высокие учебные возможности | Средние учебные возможности | Низкие учебные возможности |

| Низкая | Средние учебные возможности | Низкие учебные возможности | Низшие учебные возможности |

4.На основе наблюдения, медико-психолого-педагогического консилиума составляется корреляционная решетка взвода, в которую вносятся фамилии кадет.

| Фамилия, имя кадет | Обучаемость | Работоспособность | Учебные возможности |

| 1.Иванов Володя 2.Сидоров Сергей 3.Петров Андрей | В | С Н В | Высокие Низкие Высшие |

5.Адекватность результатов обучения учебным возможностям кадет обеспечивают их успешность, надежность.

Приложение 3.

Методика определения уровня воспитанности

Воспитанность - это интегративный показатель сформированных отношений кадета (его позиции) к учебе, природе, обществу, людям и к себе.

Критерии оценок и показатели воспитанности кадет называют качествами личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха. Они дифференцированы по возрастным периодам:1 курс;2 курс.

Оценка проводится по трехбалльной системе: 3 – да, 2 – не совсем, 1 – нет. По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый кадет имеет семь оценок. Оценка проводится два раза в год – в сентябре и мае.

Как проводится оценка:

а) необходимо ознакомить кадет с ценностными ориентациями, по каждой из них провести кадетыосознали смысл показателей;

б) применяя трехбалльную систему оценки, мы придаем ей несколько иной смысл:

3 – да,

2 – не совсем,

1 – нет;

в) по критерию “интеллектуальный уровень” выводится средняя оценка, по критерию “позиция” итоговая оценка выводится за каждый показатель. В результате получается 17 оценок. Всего же будет 18 оценок. Эти 18 оценок заносятся в карту кадета;

г) экспертная группа избирается самими кадетами, в нее входят 2 – 3 кадета, 2 – 3 учителя, наиболее уважаемые всеми;

д) оценка производится в конце учебного года. В результате у кадета появляется больше уверенности в том, что он имеет собственную позицию, основанную на духовных, нравственных и моральных ценностях, которые он воспринял.

1.Самооценка.

2.Оценка родителей.

3.Оцека преподавателей и воспитателей..

4.Оценка товарищей по взводу.

5. Итоговая оценка

АНКЕТА ДЛЯ КАДЕТ 1 КУРСА

| Качество личности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- прочность и глубина знаний; - культура речи; - аргументированность суждений; - сообразительность; - использование дополнительных источни-ков. 2. Прилежание (отношение к учебе): - старательность и добросовестность; - регулярность и систематичность занятий; - самостоятельность; - внимательность; - взаимопомощь. 3. Трудолюбие (отношение к труду): - организованность и сообразительность; - бережливость; - привычка к самообслуживанию; - следование правилам безопасности в работе; - эстетика труда.

- бережное отношение: к земле, к растениям, к животным; - стремление сохранять природу в повсе-дневной жизнедеятельности и труде; - помощь природе.

| | | | | |

АНКЕТА ДЛЯ КАДЕТ 2-3КУРСА

| Критерии оценок | Само-оценка | Оценка родите-лей | Оценка учителей и воспит. | Оценка товари-щей по взводу | Итоговая оценка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |

Алгоритм обработки материалов

Составить таблицу обобщенной информации по вопросу “Уровень воспитанности кадетов в кадетском корпусе, во взводе”.

В таблицу вносятся средние баллы по каждому показателю.

Алгоритм действий

Оценить каждый показатель.

Вычислить средний показатель по блоку (суммировать баллы по данному показателю и разделить на число кадет).

По полученным средним показателям построить график.

Примечание. На графике разными цветами отмечаются оценки кадетов, родителей, учителей.

Определить систему мер по регулированию и коррекции.

Приложение 4.

Методика диагностики мотивации учебной деятельности кадетов

на учебных занятиях

Цель: Выявить уровень мотивации деятельности и наметить пути по формированию условий, способствующий его мотивации.

.

Анкета для кадетов.

Как вы относитесь к учебе по отдельным предметам?

Прочитайте вопросы и для каждого предмета укажите балл, наиболее соответствующий варианту вашего ответа:

2-всегда;

1-иногда;

0-никогда.

| отношение | предметы | |||||

| русский язык | литера | математ | история | физика | химия | |

| 1.Проявляю интерес к отдельным фактам. | | | | | | |

| 2.Стараюсь добро-совестно выполнять программу. | | | | | | |

| 3.Получаю интел-лектуальное удово-льствие от решения задач. | | | | | | |

| 4.Проявляю интерес к обобщениям и законам. | | | | | | |

| 5.Мне интересны не только знания, но и способы их добывания. | | | | | | |

| 6.Испытываю интерес к самообразованию. | | | | | | |

Методика обработки результатов анкеты.

1.Для каждого кадета вычислить средний балл по группе:

I.Ситуативный интерес.

II.Учение по необходимости.

III.Интерес к предмету.

IV.Повышенный познавательный интерес:

Сумма всех баллов во взводе

Средний балл =-----------------------------------------

Число предметов х число вопросов в группе

2.Вычислить средний балл по взводу:

Сумма средних баллов по взводу

Средний балл по взводу = --------------------------------------------------

Число анкетируемых

3.На основании данных п остроить график.

остроить график.

Уровень сформированности мотивации учебной деятельности.

средний балл

уровни

4.Выявление тенденции:

Оценка уровня:

Если -больше 85% - оптимальный уровень;

-65-84% - достаточный уровень;

-от 40-64% - низкий уровень.

5.Предполагаемые меры по регулированию и коррекции.

Приложение 5

Методика определения уровня обученности

ОБУЧЕННОСТЬ – это уровень реальных знаний, умений и навыков. Для ее определения рекомендуем использовать тесты, т.е. проверочные работы, составленные по уровням сложности учебного материала. Опишем уровни обученности.

Первый уровень – различение. Характеризует низшую степень обученности. Учащийся только отличает данный учебный элемент от аналогов. Самая низкая ступень овладения знаниями – в дальнейшем возможность только узнавания: ученик может лишь констатировать, что знания были получены раньше, но не может воспроизвести их. На вопросы учителя отвечает односложно, пытаясь угадать правильный ответ.

Второй уровень – запоминание. Учащийся может пересказать содержание текста. Правила без понимания пересказанного. Может отвечать на вопросы только репродуктивного плана и в соответствии с последовательностью изложения материала в учебном пособии.

Третий уровень – понимание. Предполагает нахождение существенных признаков и связей предметов и явлений, вычленение их из массива несущественного на основе анализа и синтеза, применения правил логического умозаключения, установления сходства и различия, сопоставления с имеющимися значениями.

Четвертый уровень – простейшие умения и навыки. Характеризуется тем, что умения проявляются как закрепленные способы применения знаний в практической деятельности, навыки как умения, доведенные до автоматизма. Учащийся умеет применять на практике полученные теоретические знания, решает задачи с использованием усвоенных законов и правил, вскрывает причинно-следственные связи. Наличие элементарных умений и навыков – показатель довольно высокой степени обученности.

Пятый уровень – перенос. Обладающие этой наивысшей степенью обученности умеют обобщать, применять полученные знания в новой ситуации, “переносить” в нее освоенные ранее понятия и закономерности. Ученик дает ответ на любой вопрос, решает любую задачу и пример по данной теме, находит оригинальные подходы к решению предложенных ему проблемных ситуаций.

Уровни преподавания по каждому предмету определяются по итогоам уровневых контрольных работ. Степень обученности ученика (учащихся) СОУ расчитывается по формуле:

СОУ = AX + BY + CZ ,

NP

где А, В, С – коэффициенты; X, Y, Z – соответственно общее количество отметок

“5”, “4”, “3” в классе или по отдельному предмету; N – количество учащихся в

классе; Р – число изучаемых предметов.

| Коэффициенты | А | В | С |

| Уровни преподавания: | | | |

| 1-й | 1,00 | 0,64 | 0,36 |

| 2-й | 0,64 | 0,36 | 0,16 |

| 3-й | 0,36 | 0,16 | 0,04 |

СТЕПЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ

5

4

3

2

1

1

4 12 20 28 36

Степень обученности, %

1 – различие; 2 – запоминание; 3 – понимание; 4 – умения и навыки; 5 – перенос.

Приложение 6.

Результаты моей работы:

Внеурочная деятельность кадет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПО ТЕМЕ: «ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА» -16 часов

Разработала преподаватель физики

Коршунова Алла Ивановна.

ТЕМА №4.

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цели образовательные:

-ознакомить кадет с условиями, при которых возникает электрический ток в цепи;

-расширить понятия «сила тока» на основе электронных представлений;

-сформировать представления о стационарном электрическом поле;

-дать понятие о сопротивлении проводников с точки зрения электронных представлений;

-объяснить с точки электронной теории зависимость удельного сопротивления от

температуры;

-научить кадет производить расчеты простейших электрических цепей;

-разъяснить сущность понятия «работа тока»;

-ввести понятие электродвижущей силы, разъяснить содержание закона Ома для замкнутой

цепи.

Цели развития

-совершенствование ОУУН (учебно-организационных, учебно - информационных, учебно –

коммуникативных, учебно-интеллектуальных) и специальных умений (подбирать

оборудование, планировать и производить эксперимент, описывать результаты);

-продолжить формировать интерес к физике при анализе физических явлений.

Цели воспитания:

-раскрыть плодотворность и ограниченность модельного подхода при изучении физики;

-воспитание человека, сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и

физическое совершенство, рационально проявляющего свои нравственные и

психологические качества, способного решать любые проблемы и преодолевать

разнообразные трудности, встречающиеся на его пути;

| Учебный годучебно- информационные умения | Форма учебно – коммуникативные умения | ФИ кадетаучебно -интеллектуальные умения | Результатучебно- организационные умения |

| 2000-20011.Составлять план. | Олимпиада ОКК4.Умение слушать. | Божин Антон7.Выделять главное. | 1 место10.Планировать деятельность. |

| 2001-20022.Конспектировать. | Олимпиада ОКК5.Задавать вопросы. | Божин Антон8.Обобщать. | 1 место11.Осуществлять целеполагания. |

| 2002-20033.Рецензировать. | Олимпиада ОКК6.Отстаивать свою позицию. | Божин Антон9.Делать вывод. | 1 место12.Решение учебных задач. |

Межпредметные связи при изучении темы: «Законы постоянного тока».

| 2003-2004№ | Олимпиада ОККТЕМА ЗАНЯТИЯ. | Корниенко НиколайПРЕДМЕТ. | 4 местоВИД. |

| 2004-2005 | 17 региональная науч-но–практическая кон-ференция школьников и учащееся молодежи Омской области | Кузнецов Михаил Штонденко Владимир | Рекомендованы |

2.Результат промежуточной аттестации за 2004-2005 учебный год

кадет 1 взвода 3 роты Омского кадетского корпуса.

| Вид работы | Количество кадет выполнивших работу | Количество кадет выполнивших работу на отлично | Количество кадет выполнивших работу на хорошо | Количество кадет выполнивших работу на удовлетворительно | Количество кадет выполнивших работу не удовлетворительно | % успеваемости | % качества |

| Зачет «МКТ» | 25 | 3 | 9 | 13 | 0 | 100 | 48 |

| К/Р №1 «МКТ» | 24 | 2 | 4 | 14 | 4 | 83 | 25 |

| Л/Р №2. | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 100 | 90 |

| Зачет «Термодинамика» | 23 | 3 | 6 | 14 | 0 | 100 | 40 |

| К/Р №2 «Термодинамика» | 24 | 9 | 0 | 13 | 2 | 92 | 38 |

| К/Р№3 «Электростатика» | 23 | 4 | 5 | 14 | 0 | 100 | 40 |

| Л/Р №3. | 25 | 9 | 14 | 2 | 0 | 100 | 92 |

| Л/Р№4. | 23 | 9 | 11 | 3 | 0 | 100 | 87 |

| Зачет «Законы постоян ного тока» | 25 | 4 | 13 | 8 | 0 | 100 | 68 |

| Л/Р №5. | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 |

| К/Р №4. «Законы постоян-ного тока» | 26 | 3 | 4 | 14 | 5 | 80 | 27 |

| Л/Р №6. | 23 | 5 | 5 | 13 | 0 | 100 | 44 |

| Практикум Л/Р №1. | 24 | 6 | 7 | 11 | 2 | 92 | 54 |

| Л/Р №2. | 26 | 10 | 7 | 7 | 2 | 92 | 65 |

| Л/Р №3. | 15 | 3 | 6 | 2 | 3 | 80 | 60 |

| Л/Р №4. | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 100 | 38 |

| Л/Р №5. | 26 | 7 | 11 | 9 | 0 | 100 | 70 |

| 1. | Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. | Линейное уравнение с одним неизвестным. Алгебра 7 кл. | Предшествующие. |

| Прямая, обратная зависимость между величинами. Алгебра 6 кл. | Предшествующие. | ||

| Эл. ток, сила тока, напряжение, сопротивление. Физика 8 кл. | Предшествующие. | ||

| Электролиз. Химия 10 кл. | Сопутствующие. | ||

| 2 | Закон Ома для участка цепи. | Линейное уравнение с одним неизвестным. Алгебра 7 кл. | Предшествующие. |

| Прямая, обратная зависимость между величинами. Алгебра 6 кл. | Предшествующие. | ||

| 3 | Работа и мощность постоянного тока. | Линейное уравнение с одним неизвестным. Алгебра 7 кл. | Предшествующие. |

| Прямая, обратная зависимость между величинами. Алгебра 6 кл. | Предшествующие. | ||

| Работа и мощность постоянного тока. Физика 8 кл. | Предшествующие. |

Кадеты должны

| знать: | уровни усвоения: | уметь: | уровни усвоения: |

| 1.Понятия: | | | |

| 1.1Электрический ток. | II | 1.1Объяснять электрический ток на основе электронных представлений. | II , III |

| 1.2Внешняя электрическая цепь. | II | 1.2Применять закон Ома для полной электрической цепи. | II , III |

| 1.3Внешнее сопротивление. | II | 1.3Рассчитывать внешнею нагрузку, применяя закон Ома для полной электрической цепи. | II , III |

| 1.4Внутреннее сопротивление. | II | 1.4Рассчитывать внутреннее сопротивление, применяя закон Ома для полной электрической цепи. | II , III |

| 2.Действия электрического тока: | | 2.Определятьналичие тока в электрической цепи по явлениям, которые его сопровождают. | II |

| 2.1Тепловое. | II | | |

| 2.2Химическое. | II | | |

| 2.3Магнитное. | II | | |

| 3.Физические величины: | | 3.Применять план обобщенного характера для описания физической величины. | II |

| 3.1Сила тока. | II | 3.1 Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.1аРассчитывать. 3.1бИзмерять | II , III |

| 3.2Напряжение. | II | 3.2Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.2аРассчитывать. 3.2бИзмерять | II , III |

| 3.3Электрическое сопротивление. | II | 3.3Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.3аРассчитывать. 3.3б Измерять. | II , III |

| 3.4Удельное электрическое сопротивление. | II | 3.4Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.4аРассчитывать. 3.4бИзмерять | II , III |

| 3.5Работа электрического тока. | II | 3.5Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.5аРассчитывать. 3.5бИзмерять | II , III |

| 3.6Мощность электрического тока. | II | 3.6Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.6аРассчитывать. 3.6бИзмерять | II , III |

| 3.7Электродвижущая сила. | II | 3.7Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.7аРассчитывать. 3.7бИзмерять | II , III |

| 3.8Внутреннее сопротивление. | II | 3.8Применять план обобщенного характера для описания физической величины. 3.8аРассчитывать. 3.8бИзмерять | II , III |

| 4.Условия, необходимые для существования эл. тока. | II | 4. Объяснять условия, необходимые для существования эл. тока на основе электронных представлений. | II , III |

| 5.Направление электрического тока. | II | 5. Графически представлять. | II , III |

| 6.Вольт – амперную характеристику. | II | 6.Графически представлять. | II , III |

| 7.Законы: | | | |

| 7.1Ома для участка цепи. | II | 7.1аПрименять план обобщенного характера для описания физического закона. 7.1бПрименять при решении задач. | II , III |

| 7.2Джоуля – Ленца. | II | 7.2аПрименять план обобщенного характера для описания физического закона. 7.2бПрименять при решении задач. | II , III |

| 7.3Ома для полной цепи. | II | 7.3аПрименять план обобщенного характера для описания физического закона. 7.3бПрименять при решении задач. | II , III |

| 8.Законы соединения: | | | |

| 8.1Параллельного | II | 8.1аИзображать графически. 8.1бПрименять при решении задач. 8.1вРассчитывать. | II , III |

| 8.2Последовательного | II | 8.2аИзображать графически. 8.2бПрименять при решении задач. 8.2вРассчитывать. | II , III |

| 9.Приборы: | | | |

| 9.1Амперметр. | II | 9.1а Применять план обобщенного характера для описания физического прибора. 9.1бСоставлять электрические цепи. 9.1вРасширять пределы измерения. | II , III |

| 9.2Вольтметр. | II | 9.2а Применять план обобщенного характера для описания физического прибора. 9.2бСоставлять электрические цепи. 9.2вРасширять пределы измерения. | II , III |

| 10.Виды источников тока. | II | 10Производить расчеты электрических цепей, применяя закон Ома для полной цепи. | II , III |

| 11.Природу сторонних сил. | II | 11.аПроизводить расчеты электрических цепей, применяя закон Ома для полной цепи. 11.бПравильно расставлять знаки ЭДС в законе Ома для замкнутой цепи, для цепи с несколькими источниками тока. | II , III |

| 12.Ток короткого замыкания. | II | 12.Рссчитывать. | II , III |

| № | Тема занятия. | Знать: | Уметь: | ОУУН | Форма занятия | Материальное обеспечение | Обратная связь | Д/З |

| 1 | Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. | 1(II); 2.1(II); 2.2(II); 2.3(II); 3.1(II); 4 (II); 5(II). | 1.1(II); 2(II); 3.1(II); 3.1а(II,III); 3.1б(II,III); 4(II); 5(II). | 11,4, 7,8 | ФСЗ | Источник тока, реостат, соединительные провода, магнитная стрелка, ключ. | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. Тест. | П. 52,53. Задачи 1,3 упр.10. |

| 2 | Закон Ома для участка цепи. | 1.2(II); 3.3(II); 3.4(II); 4(II); 5(II); 6(II); 7.1 (II) . | 1.2(II,III); 3.3(II); 3.4II; 4(II); 5(II); 6(II,III); 7.1(II,III); | 7,8,9,10 | ФСЗ | Источник тока, реостат, соединительные провода, ключ. | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. с/р | П. 54. Задача 787-Р. |

| 3 | Решение задач на применение закона Ома. | 1.2(II); 3.3(II); 3.4 II; 4(II); 5(II); 6(II); 7.1(II). | 1.2(II,III); 3.3(II); 3.4II; 4(II); 5(II); 6(II); 7.1(II,III). | 7,8,9,10 | СЗУН | Дидактический материал. (разно уровневый) | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. с/р | Задачи 788-Р. |

| 4 | Лабораторная рабо-та№4.»Измерение удель-ного сопротивления проводника». | 6.(II); 7.1(II); 3.4(II); 9.1(II); 9.2(II). | 6(II); 7.1(II); 3.4.а(II,III); 3.4б(II,III); 9.б(II,III); 9.б (II, III). | 10, 11, 12,9 | ФУН | Амперметр, вольтметр, соединительные провода, источник тока, циркуль. | Парная работа. | П. 56. Задачи 786, 782 –Р. |

| 5 | Последовательное и параллельное соеди-нение проводников. | 4(II); 5(II); 8.1(II); 9.1(II); 9.2(II); 7.1(II). | 4(II); 5(II); 8.а(II); 8.б(II,III); 8.в(II,III); 9.а(II); 9.б(II,III); 9.в(II,III). | 7,8,9,10 | ФЗ | Таблица. Комплект заданий. Амперметр, вольтметр, соединительные провода, источник тока, циркуль | Фронтальная устная. Фронтальная письменная | П. 55. |

| 6 | Решение задач на последовательное и параллельное соеди-нение проводников. | 4(II); 5(II); 8.1(II); 9.1(II); 9.2(II); 7.1(II). | 4(II); 5(II); 8.а(II); 8.б(II,III); 8.в(II,III); 9.а(II); 9.б(II,III); 9.в(II,III). | 10, 11, 12,9 | СЗУН | Амперметр, вольтметр, соединительные провода, источник тока. Дидактический материал. (разно уровневый) | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. с/р. | Анализ инструкции лабораторной работы №5. |

| 7 | Лабораторная работа №5«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». | 8.1(II); 9.1(II); 9.2 (II). | 8.а(II); 8.в(II,III); 9.б(II,III); 9.в(II,III). | 10, 11, 12,9 | ФУН | Амперметр, вольтметр, соединительные провода, источник тока. | Парная работа | Повторить П. 55. Задачи 782, 786, 792 Р. |

| 8 | Работа и мощность постоянного тока. | 3.5(II); 3.6(II). | 3.5(II); 3.5а(II); 3.5б(II,III); 3.6(II); 3.6а(II,III); 3.6б(II,III). | 4,7,8,9 | ФЗ | Таблица. | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. | П. 57. 793,794, 796 Р. |

| 9 | Решение задач на работу и мощность постоянного тока. | 3.5(II); 3.6(II). | 3.5а(II,III); 3.5б(II,III); 3.6а(II,III); 3.6б(II,III). | 10, 11, 12,9 | СЗУН | Комплект заданий для самостоятельной работы. | Фронтальная устная. ФП с/р | Повторить П. 56,57 |

| 10 | Электродвижущая сила. | 3.7(II). | 3.7(II); 3.7а(II,III); 3.7б(II,III). | 4,7,8,9 | ФЗ | Демонстрация зависимости силы тока от ЭДС, от полного сопротивления. Измерение ЭДС. | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. | П. 58. Задачи №5 из упр. 10. |

| 11 | Закон Ома для полной цепи. | 7.3 (II); 10(II); 11(II); 12(II). | 7.а(II); 7.б(II,III); 10(II); 11(II); 12(II). | 4,7,8,9 | ФЗ | Источник тока, амперметр, вольтметр, таблица закона Ома для полной цепи. | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. | П. 59. Задачи 8,9 упр. 10. |

| 12 | Решение задач на закон Ома для полной цепи. | 7.3(II); 10(II); 11(II); 12(II). | 7.б(II,III); 10(II); 11(II); 12(II). | 10, 11, 12,9 | СЗУН | Комплект заданий для самостоятельной работы. | Фронтальная устная. Фронтальная письменная. с/р. | Повторить П. 58,59. |

| 13 | Лабораторная работа №6 «Измерение внутреннего сопротивления и ЭДС источника тока». | 7.3(II). | 7.б(II,III). | 10, 11, 12,9 | ФУН | Демонстрация зависимости силы тока от ЭДС, от полного сопротивления. Измерение ЭДС. | Парная работа | Задачи10 упр.10, 816-Р. |

| 14 | Обобщающий урок по теме: «Законы постоянного тока». | с1 по 12. | с1 по 12. | с1 по 12 | ОУ | Дифференцирован- ные задания. | Работа в группах.. | Краткие итоги главы 8. |

| 15 | Обобщающий урок по теме: «Законы постоянного тока». | с1 по 12. | с1 по 12. | с 1 по12 | ОУ | Структурно – логические схемы. | Работа в группах.. | Конспект. |

| 16 | Контрольная работа теме: «Законы постоянного тока». | с1 по 12. | | с 1по 12 | КУЗ | Диф. к/р | Фронтальная письменная | |

Приложение 7.

воспитатель Большаков В.В.

преподаватель физики А.И. Коршунова

Программа изучения взаимодействия преподавателя и воспитателей по организации самообразовательной деятельности кадет

Цель: Выявить уровень взаимодействия преподавателя и воспитателей по организации самообразовательной деятельности кадет.

Задачи: 1. Определить дозирование домашнего задания по учебным дисциплинам.

2. Выявить условия организации самообразовательной деятельности кадет во время самостоятельной подготовки.

3. Оценить уровень взаимодействия преподавателей и воспитателей по организации самообразовательной деятельности кадет.

Объект исследования: учебно – воспитательный процесс на 1 курсе ОКК.

Предмет исследования: взаимодействие преподавателей и воспитателей по организации самообразовательной деятельности кадет.

Методы: наблюдение учебных занятий и занятий по самостоятельной подготовке кадет, анкетирование, беседа.

Гипотеза: если обеспечивается взаимодействие преподавателя и воспитателей по организации самообразовательной деятельности кадет, то повышается качество учебно- воспитательного процесса и результатов образования в ОКК.

Анкета для кадет.

Цель: оценить организацию самостоятельной подготовки кадет к учебным занятиям.

Инструкция: Уважаемые кадеты! Оцените вашу деятельность в организации самодеятельности подготовки к учебным занятиям, выбрав один из вариантов ответов на следующие вопросы:

Оцените свои знания по учебному предмету:

А. Знаю на «5». Б. Знаю на «4». В. Знаю на «3»

Обычно содержание домашнего задания по учебному предмету

А. Знаю. Б. Не совсем. В. Не знаю

3. На выполнение домашнего задания по предмету затрачиваю:

А. 45 минут. Б. более 45 минут. В. Менее 45 минут.

4. Домашнее задание по предмету во время самостоятельной подготовке стараюсь выполнять:

А. Всегда. Б. Иногда. В. Не выполняю

5. Обычно к следующему занятию по предмету после самостоятельной подготовке

А. Готов. Б. Частично. В. Не готов

Приложение 9.

Контроль и оценка учебной деятельности кадет.

Дидактические функции проверки и учета знаний и умений кадетУченые-педагоги и методисты выделяют такие функции проверки:

контролирующая, обучающая, ориентирующая и воспитывающая.

Сущность контролирующей функции проверки и учета состоит в выявлении состояния знаний, умений и навыков кадет, предусмотренных программой и соответствующих данному этапу обучения.

Сущность обучающей функции проверки и учета заключается в совершенствовании проверяемых знаний, умений и навыков, их систематизации, в развитии речи и мышления, внимания и памяти кадет.

Ориентирующая функция проверки состоит в ориентации кадет по результатам их учебного труда, информации преподавателя о достижении цели обучения отдельными кадетами и взводом в целом.

Воспитывающая функция проверки реализуется в воспитании чувства ответственности у кадет за свой учебный труд, трудолюбия, дисциплины труда; в формировании черт—честности, правдивости, настойчивости, взаимопомощи.

Рассмотрим подробнее обучающую функцию проверки применительно к физике как учебному предмету. Первый раз преподаватель физики проверяет усвоение новых знаний сразу же после их объяснения. Его внимание обращено на понимание и усвоение главного, существенного в материале, на этом главном и заостряется внимание кадет. На данном этапе проверки преподаватель не только отрабатывает знания кадет, но и учит их умению выделять в изученном существенное, главное, умению производить «сортировку» материала. В процессе проверки выявляется структура учебного материала. По мере постановки преподавателем вопросов выявляется самое основное в разобранном материале.

Очень часто с целью проверки понимания объясненного материала преподаватель предлагает рассказать о каком-то одном вопросе. При этом наряду с контролирующей функцией реализуется также и функция обучающая, так как, отвечая, ребята учатся логично и последовательно излагать свои знания, доказывать и обосновывать сказанное, включать в рассказ показ опытов и их объяснение. В зависимости от цели рассказа, поставленной преподаватель, кадеты будут по-разному строить свой ответ. При неоднократном возвращении к ранее изученному материалу происходит углубление, расширение и упрочение знаний, отработка умений и навыков, формирование и отработка умственных действий—сравнения, обобщения, классификации, анализа, синтеза и т.п., что очень важно для развития мышления кадет. Активное и сознательное участие кадетов в процессе проверки достигается организацией самостоятельной работы кадет, активизацией их умственной деятельности и т. д.

Для реализации рассмотренных функций проверки и учета знаний и умений, кадет необходимо обеспечить объективность, полноту и регулярность проверки и учета, что выполняется, если проверка плановая. Под объективностью проверки понимается такая ее постановка, при которой устанавливаются подлинные, объективно существующие знания кадет по проверяемым вопросам программы.

Как показывают наблюдения, полнота проверки часто преподавателем не осуществляется, многие стороны знания не подвергаются проверке. Например, не проверяется умение переносить новые знания в уже изученную ситуацию и применять уже изученное в новой ситуации, хотя сформированность этого умения способствует развитию мышления кадет, более глубокому пониманию взаимосвязи изучаемых на уроках физики явлений, дает экономию времени на изучение сходных физических явлений. Проверка играет стимулирующую роль, если осуществляется регулярно, показывает кадетам достоинства и недостатки их знаний, происходит на каждом уроке: весь взвод обязан слушать вызванного кадета и высказывать свои замечания по его ответу. Стимулом учебного труда является справедливая его оценка. Функции проверки проявляются в отдельных этапах процесса обучения в разной степени. За проверкой нельзя признать лишь контролирующую функцию, так как к моменту проверки формирование знаний еще не завершено, что обусловлено как возрастными и индивидуальными особенностями кадет (различные быстрота восприятия, объем памяти, уровень развития мышления, познавательный интерес, мотивация и т. п.), так и определенными закономерностями самого процесса формирования знаний.

За проверкой нельзя признать лишь контролирующую функцию также еще и потому, что в процессе проверки происходит исправление ошибок в содержании, логике ответов, а также в речи кадет.

Признание за проверкой лишь какой-то одной функции приводит к искажению природы проверки, делает ее односторонней. Только при гармоническом сочетании контролирующей, обучающей, ориентирующей и воспитывающей функций выполняется назначение проверки как этапа обучения. Естественно, что функции проверки на различных этапах процесса обучения проявляются в разной степени.

Уровни проверки.Количество уровней должно быть невелико, раскрытие и их конкретизация должны быть посильными для каждого преподавателя физики без специального обучения. В соответствии с требованиями программы по физике и стабильных учебников, Оноприенко Ольга Владимировна предлагает следующие уровни проверки, применяемые при обучении физике на первом курсе. Определяя содержание уровней, она рассматриваем лишь конечные их этапы, минуя промежуточные. 1 уровень низший, предполагает прямое запоминание отдельных знаний и умений, требуемых программой. Их выполнение опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у кадет:

1. Умение описывать устно или письменно физическое явление (например, явление теплопередачи, опыты, иллюстрирующие это явление).

2. Знание отдельных фактов истории физики.

3. Знание названий приборов и области их применения (например, амперметр—прибор для измерения силы тока).

4. Знание буквенных обозначений физических величин.

5 Знание условных обозначений приборов, умение их изображать и узнавать на схемах и чертежах.

Для проверки знаний и умении, соответствующих первому уровню, используется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение кадетами отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного учета.

При достижении кадетами 2 уровня предполагается:

1. Знание теории, лежащей в основе изучаемого явления,

2. Знание и понимание формулировок физических законов, их математической записи.

3. Знание и понимание определений физических величин (например, удельной теплоемкости вещества, скорости, ускорения).

4. Знание единиц физических величин, их определений (например, за единицу силы в СИ принимается сила, которая телу массой 1 кг сообщает ускорение 1 м/с).

5. Понимание принципа действия приборов, умение определять цену деления, пределы измерений, снимать показания.

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются репродуктивно-рефлекторные задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысливания. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная деятельность кадет, чем при выполнении заданий на 1 уровне.

3 уровень определяет конечную цель обучения:

1. Умение применять теорию для объяснения некоторых частных явлений (например, на основе молекулярных представлений о строении вещества объяснить изменение агрегатного состояния вещества, диффузию газов, давление газа).

2. Понимание взаимозависимости различных признаков, характеризующих группу однородных явлений (например, зависимость числа электронов, вылетающих из металла за1 с под действием света, от энергии светового пучка; зависимость энергии электронов, вылетающих из металла под действием света, от длины волны света).

3.Умение изображать графически взаимосвязь между физическими величинами, определять характер этой связи.

4.Умение сопровождать ответ экспериментом, подбирать необходимые для этого приборы (например, для доказательства зависимости выталкивающей силы от объема погруженного тела следует взять динамометр, сосуд с жидкостью, два тела одинаковой массы, но разного объема).

5.Умение производить расчет, пользуясь известными формулами.

6.Представление об историческом развитии отдельных разделов физики (например, о развитии представлений о волновой и квантовой природе света, о развитии взглядов на теорию строения вещества).

7.Сформированность «технических приемов» умственной деятельности:

умение читать книгу, находить нужные сведения, составлять план ответа и т. п.

Для проверки знаний, соответствующих 3 уровню, и умения применять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокой осмысленной деятельности, знания приемов умственной деятельности, умения применять их. При выполнении заданий этого уровня используются психологические операции—воспроизведение, узнавание, широкий перенос.

При разработке конкретных заданий, требований к их выполнению (объему, качеству) следует учитывать, знания какого уровня они будут проверять, на каком этапе обучения.

Требования к знаниям кадет возрастают по мере приближения к конечной цели обучения. Сразу же после изучения нового материала кадет приобретает знания и умения, соответствующие 1 уровню, а также частично 2 и 3. Преподавателю предстоит добиться перехода всех кадет с 1 уровня на 2 и 3. Для этого следует использовать систематические упражнения.

Знания и умения, приобретенные кадетами на 1 ступени обучения физике, служат основой для дальнейшего изучения предмета, поэтому преподаватель при обучении физике должен учитывать, что каждый уровень знаний, достигнутый на 1 ступени обучения, может быть воспроизведен на 2 ступени.

На втором, третьем курсах перед изучением тем, отдельные вопросы которых рассматривались на первом , следует провести диагностирование знаний и умений кадет, наметить пути их корректирования (общего и индивидуального) и вести изучение нового материала с прямой опорой на знания и умения, приобретенные на первом курсе.

В осуществлении принципа преемственности и непрерывности обучения важен вопрос о психологической подготовке кадет: они всегда должны быть готовы к воспроизведению знаний и умений, приобретенных ими на любом этапе обучения физике.

Широкое использование устной формы проверки знаний, умений и навыков кадет обусловлено ее главным достоинством по сравнению с другими формами—непосредственным контактом между кадетом и преподавателем в процессе проверки. Это дает возможность преподавателю следить за развитием мысли отвечающего, своевременно корректировать знания, устранять все сомнения относительно состояния знаний кадета, исправлять погрешности речи, учить логически грамотно строить изложение, правильно применять терминологию и т. п.

Но в то же время при устной проверке преподаватель испытывает затруднения в оценке выявленных знаний. Трудности в методическом отношении связаны с:

1) отбором материала по содержанию, формой постановки вопросов, их количеством:

2) зависимостью оценок, выставляемых различным кадетами одного и того же взвода и разных взводов от их общей успеваемости;

3) потерей внимания всего взвода к ответу одного кадета. Поэтому при подготовке к устной проверке преподаватель должен тщательно отбирать материал по содержанию, заранее формулировать вопросы, определять требования к ответам кадет.

Устная форма может быть использована для проверки усвоения учебного материала на всех уровнях.

Нельзя забывать, что функции проверки (контролирующая, обучающая, ориентирующая и воспитывающая) будут выполняться лишь в том случае, если кадеты убеждены в необходимости, целесообразности и объективности проверки, в справедливости и доброжелательности преподавателя. На уроках физики устная проверка знаний кадет осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальной устной проверке за короткое время проверяется состояние знаний кадет всего взвода по определенному вопросу или группе вопросов. Фронтальную устную проверку преподаватели используют для выяснения готовности взвода к изучению нового материала, для определения сформированности понятий, для проверки домашних заданий, для поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке.

Цель, которую ставит преподаватель при организации фронтальной проверки, определяет ее место на уроке, а объем, глубина и полнота проверяемого материала—время, отводимое на проверку. В процессе фронтальной проверки преподаватель может проверить знания формулировок законов, их математического выражения, характера связи между величинами, единиц физических величин, их определений, узловых вопросов темы; выяснить понимание сущности рассматриваемых явлений, т. е. поверить знания 1, 2,3 уровней.

Индивидуальная устная проверка позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, полноту и глубину, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического мышления, культуру речи кадет. Эта форма проверки используется для текущего и тематического учета. Ее содержание составляет учебный материал, который кадеты должны изложить в виде развернутого рассказа с применением выводов, доказательств, математических выкладок, с вычерчиванием схем и графиков, с анализом рассматриваемых физических явлений, с постановкой эксперимента.

Письменная проверка знаний, умений, кадет по физике.

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа кадет одновременно. Ее специфическая особенность— большая объективность по сравнению с устной, так как легче осуществить равенство меры выявления знаний. Для письменной проверки можно выбрать общую для всех рот систему вопросов, определить критерии оценки работы кадет, что приводит к более полному осуществлению контролирующей и ориентирующей функций проверки.

Основной недостаток письменной проверки знаний заключается в отсутствии непосредственного контакта между преподавателем и кадетом в процессе ее осуществления, что не позволяет преподавателю непосредственно наблюдать за процессом мышления кадет в ограниченности ее содержания.

На основании анализа результатов письменной проверки имеется возможность дать сравнительную оценку знаний и развития, кадет; выявить весь объем ошибок, допускаемых взводом в целом по проверяемому материалу, на основании чего преподаватель может судить о достоинствах и недостатках применяемой им методики.

Для письменной проверки знаний, умений и навыков, кадет всего взвода требуется значительно меньше времени по сравнению с устной проверкой, но сам преподаватель должен затратить время на подготовку к ней и не определение результатов. Кадеты в процессе письменной проверки должны проявить большую сосредоточенность, умение четко выражать мысли, владеть навыками письменной речи.

Письменная форма может быть использована для проверки усвоения учебного материала на 1—З уровнях.

Используя предлагаемую О. В. Оноприенко систему уровней приводится перечень знаний, умений и навыков, подлежащих письменной проверке.

1 УРОВЕНЬ

• умение описывать ход физических явлений;

• знание названий приборов, области применения;

• знание буквенных обозначений физических величин;

• знание условных обозначений; умение изображать их на чертежах.

2 УРОВЕНЬ

• знание и понимание формулировок физических законов, их математической записи;

• знание и понимание физических величин;

• знание единиц физических величин, их определений.

3 УРОВЕНЬ

• умение применять теорию для объяснения некоторых частных явлений;

• умение графически изображать взаимосвязь между физическими явлениями, определять характер этой связи;

• умение производить расчет, пользуясь известными формулами;

• сформированность отдельных «технических приемов» умственной деятельности (составление плана ответа, умение находить нужные сведения в книге, справочнике и т. п.). Письменную проверку знаний кадет используют в целях диагностики умения применять знания в учебной практике (в основном при решении задач). Письменная проверка осуществляется в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ. Физические диктанты как форма письменной проверки знаний одновременно большого числа кадет получила в настоящее время широкое распространение в кадетском корпусе.

Физические диктанты дают возможность подготовить кадет я к усвоению нового материала, к урокам решения задач, провести обобщение изученного, являются одним из средств проверки сознательного выполнения домашнего задания, позволяют выявить умение кадет применять знания в учебной практике при решении задач, подготовленность к выполнению эксперимента. С помощью физических диктантов решаются следующие дидактические задачи обучения физике: диагностирование знаний кадет, предупреждение возникновения пробелов, корректирование процесса обучения, проверка достижения конечного результата обучения. Физические диктанты представляют перечень вопросов, которые преподаватель диктует кадетам и на которые они сразу же должны написать ответ.

Систематическое проведение физических диктантов оказывает на кадет психологическое и воспитательное воздействие. Они приучаются вдумчиво и серьезно учить материал. Готовясь к уроку, они предполагают, какие вопросы будут проверены преподавателем фронтально, какие— индивидуально, а какие—в форме физического диктанта. Кадеты привыкают к тому, что знания каждого из них будут тщательно проверены и оценены. Это воспитывает дисциплину труда, трудолюбие.

Контрольные работы по физике проводятся с целью определения конечного результата в обучении умению применять знания для решения задач определенного типа по данной теме или разделу. Содержание самостоятельных, проверочных и контрольных работ должны составлять аналитические, графические и экспериментальные задачи. Контрольные работы—обязательная и систематическая форма проверки и учета. Их следует проводить по основным темам курса физики. Во время самостоятельной работы ребята могут пользоваться учебником, тетрадью, справочной литературой, обращаться за помощью к преподавателю.

Культура учебного труда.

Памятка по ведению рабочих тетрадей.

Порядок ведения и оформления тетрадей.

Все записи в тетрадях делать с выполнением следующих требований:

1.Пиши аккуратно, разборчивым почерком, пользуясь шариковой ручкой. В тетрадях для контрольных работ не желательно использовать цветных карандашей, фломастеров.

2.Проводи поля с внешней стороны.

3.Записывай дату выполнения цифрами (например 10.09.15).

4.Указывай вид работы (самостоятельная, диктант, задача).

5.Между работой и заголовком, названием вида работ и заголовком в тетрадях по физике пропускай по две клеточки.

6. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заглавием (названием вида) следующей пропускать 4 клеточки (для отделения одной работы от другой и выставления отметки).

Приложение 9.

Обобщающий урок по теме: «Законы постоянного тока».

«Человек должен верить, что непостижимое

постижимо; иначе он не стал бы исследовать»

И.Гете

Цель урока:обеспечить условия для развития учебной мотивации, активизации

познавательной деятельности кадет, развития логического

мышления.

Задачи урока:

Цели образовательные: -актуализация ранее усвоенных знаний по теме

постоянный электрический ток (физические

величины, формулы, единицы измерения, способы

измерения, приборы для измерения, законы

последовательного и параллельного соединения);

-применение полученных знаний для решения

исследовательских задач.

Цели развивающие:

-работа над совершенствованием логических умений

анализа, сравнения, работа над совершенствованием

физических понятий;

-формирование умения дедуктивно рассуждать, строить

умозаключения при решение качественных и

количественных задач;

-установление причинно – следственных связей в ходе

решения задач;

-совершенствовать умения планировать и проводить

физический эксперимент;

-обрабатывать результаты эксперимента, делать

выводы.

Цели воспитательные:-воспитание мотивов учения, положительного

отношения к знаниям;

-воспитание коллективной ответственности за

выполненное дело.

Инновационные методы и приемы: -творческие задания для кадет.

Новые педагогические технологии: -элементы технологий проблемного и развивающего обучения.

Практическая значимость: -разработка данного урока может быть использована любым преподавателем при проведение лабораторных работ физического практикума.

Материальное обеспечение: оборудование для проведения исследовательских заданий (источники тока, реостаты, реохорды, амперметры, вольтметры, омметр, ключ, соединительные провода, микрометр, электрическая лампа).

План урока.

1 этап. Организационный.

Приветствие.

Проверка готовности кадет к занятию.

2 этап. Постановка цели.

Поставим пред собою цель,

Чтоб после этого урока

Мог каждый другу рассказать:

Электричество кругом,

Полон им завод и дом,

Везде заряды: там и тут,

В любом атоме «живут».

А если вдруг они бегут,

то тут же токи создают.

Нам токи очень помогают,

Жизнь кардинально облегчают!

Проявим нынче мы умение,

Законы объясним, явления:

Силу тока, сопротивление

И мощность, как работу за мгновенье.

Эксперименты проведем

И победителей найдем!

3 этап. Актуализация знаний.

Изучая тему « Постоянный электрический ток», вы совершенствовали знания о физических величинах, законах, при помощи которых описывали электрический ток. Сегодня, решая исследовательские задачи, вы, на практике, самостоятельно, попробуете установить связь между этими величинами.

Фронтальный опрос.

1.Что называется электрическим током.

2.Назовите условия существование электрического тока.

3.По плану обобщенного характера дайте определение физической величины «Сила тока».

4. По плану обобщенного характера дайте определение физической величины «Напряжение».

5. По плану обобщенного характера дайте определение физической величины «Электрическое сопротивление».

6. По плану обобщенного характера сформулируйте закон Ома для участка цепи.

7. По плану обобщенного характера сформулируйте закон Джоуля – Ленца..

4 этап. Оперирование ЗУН при решение исследовательских задач.

Учитывая учебные возможности каждого кадета, их интерес, формируются группы, которые получают исследовательские задания. Группы занимаются исследовательской работой, проводят эксперимент. Каждая группа, получив задание, сама планирует ход проведения исследования. После оценки преподавателем готовности к проведению дальнейшего исследования кадеты приступают к следующему этапу работы.

5 этап. Обобщение и систематизация ЗУН ов.

Составление отчета кадетами о проделанной работе.

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих этапов:

1 этап. Подготовка.

Постановка исследовательской (познавательной) задачи.

2 этап. Индивидуальная работа внутри группы.

Знакомство с материалами.

Индивидуальное выполнение задания.

3 этап. Групповая работа.

Обсуждение индивидуальных результатов работы в группах.

Обсуждение общего задания в группе (замечания, дополнения, уточнения, обобщения).

Подведение итогов работы групп.

4 этап. Заключительная часть – общая для всего взвода.

Сообщение о результатах работы групп.

Анализ познавательной задачи, рефлексия.

Общий вывод о работах групп и достижении поставленных задач.

6 этап. Подведение итогов занятия.

Рене Декарт сказал: «Мало знать – надо применять».

Какое отношение имеет это высказывание к сегодняшнему занятию?

7 этап. Определение домашнего задания.

1.Составить словарь по теме.

2.Сравнить структурно – логические схемы.

3.Повторить алгоритм решения задач.

Исследовательская задача №1.

Цель: расширить диапазон измерений вольтметра:

-научиться получать рабочую формулу для расчета дополнительного электрического сопротивления подключаемого к вольтметру для расширения диапазона измерений вольтметром;

-познакомиться с приборами к данной лабораторной работе;

-научиться составлять схему и собирать электрическую цепь;

-научиться анализировать экспериментальные данные и выявлять количественные зависимости.

Памятка «Как работать в группе».

Помни, совместные усилия, направленные на достижения цели, превосходят сумму деятельности каждого в отдельности.

1.Определить цель работы в группе.

2.Выбрать координатора.

3.Обсудить полученное задание в группе.

4.Разбить задание на логические части и поставить задачу перед каждым членом группы.

5.Самостоятельно решить задания.

6.Изложить свое решение и внимательно выслушать решение каждого члена группы.

7.Выбрать правильное решение, учитывая требования задачи.

8.Отчетаться о выполнении.

Исследовательская задача №2.

Цель: установить зависимость сопротивления константановой проволоки длиной 50см от площади поперечного сечения:

-научиться получать рабочую формулу для расчета площади поперечного сечения электрического сопротивления;

-познакомиться с приборами к данной лабораторной работе, научиться пользоваться микрометром или штангенциркулем;

-научиться составлять схему и собирать электрическую цепь;

-научиться анализировать экспериментальные данные и выявлять количественные зависимости.

Памятка «Как работать в группе».

Помни, совместные усилия, направленные на достижения цели, превосходят сумму деятельности каждого в отдельности.

1.Определить цель работы в группе.

2.Выбрать координатора.

3.Обсудить полученное задание в группе.

4.Разбить задание на логические части и поставить задачу перед каждым членом группы.

5.Самостоятельно решить задания.

6.Изложить свое решение и внимательно выслушать решение каждого члена группы.

7.Выбрать правильное решение, учитывая требования задачи.

8.Отчетаться о выполнении.

Исследовательская задача №3.

Цель: установить зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении:

-научиться получать рабочую формулу для расчета силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении;

-познакомиться с приборами к данной лабораторной работе;

-научиться составлять схему и собирать электрическую цепь;

-научиться но основе опытных данных строить графики;