Петр Ильич Чайковский «Времена года»

Выполнила ученица 8 «А» класса МБОУ Школа № 26 Кирпичева Ольга

Петр Ильич Чайковский родился

25 апреля 1840 года в заводском поселке Воткинск, в Удмуртии, в семье горного инженера, директора Камск - Боткинских заводов. В раннем возрасте начались и его первые уроки игры на фортепиано. Народные песни - по преимуществу протяжные, лирические напевы рыбаков, часто по вечерам звучавшие с озера, - были первыми, наиболее яркими музыкальными впечатлениями Чайковского.

-

Творчество Чайковского охватывало все области музыки: симфонии, оперы, сюиты, балеты, романсы, хоровые произведения, и пьесы для отдельных инструментов. Но что бы ни писал Чайковский, будь то глубокая по замыслу симфония или опера, или скромная пьеса для фортепиано, всюду всегда наличествует задушевность, сердечное тепло, ласка, приветливость.

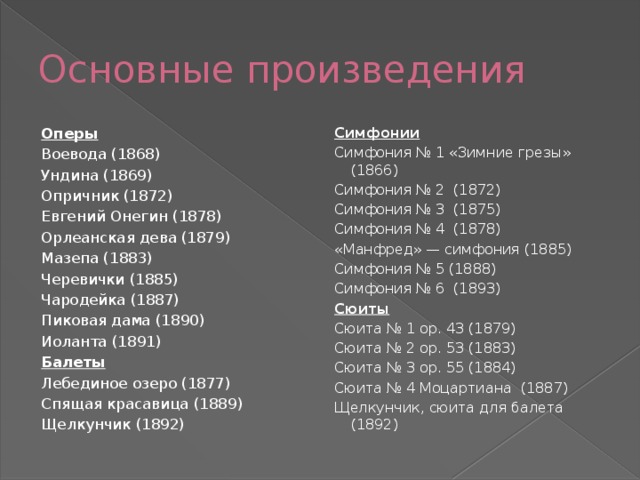

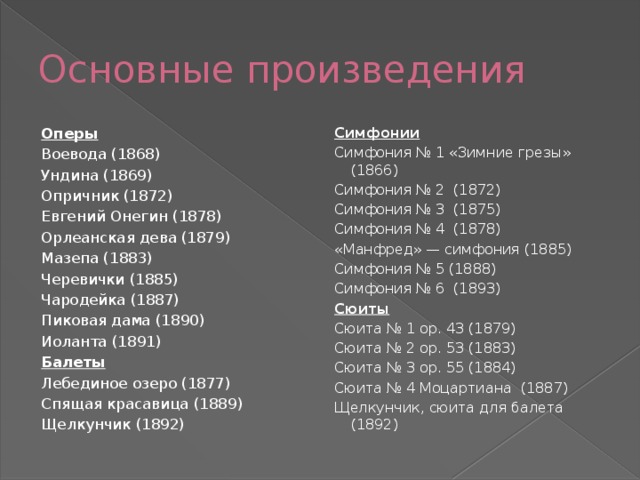

Основные произведения

Оперы

Симфонии

Симфония № 1 «Зимние грезы» (1866)

Воевода (1868)

Ундина (1869)

Симфония № 2 (1872)

Симфония № 3 (1875)

Опричник (1872)

Симфония № 4 (1878)

Евгений Онегин (1878)

Орлеанская дева (1879)

«Манфред» — симфония (1885)

Симфония № 5 (1888)

Мазепа (1883)

Черевички (1885)

Симфония № 6 (1893)

Сюиты

Чародейка (1887)

Пиковая дама (1890)

Сюита № 1 op. 43 (1879)

Иоланта (1891)

Сюита № 2 op. 53 (1883)

Балеты

Сюита № 3 op. 55 (1884)

Лебединое озеро (1877)

Сюита № 4 Моцартиана (1887)

Щелкунчик, сюита для балета (1892)

Спящая красавица (1889)

Щелкунчик (1892)

Жизнь - как фортепиано. Белые клавиши - это любовь и счастье. Черные - горе и печаль. Что бы услышать настоящую музыку жизни, Мы должны коснуться и тех, и тех...

Особое место в творчестве П.И.Чайковского занимает фортепианный цикл «Временам года» ,

в котором композитор охватил круговорот сменяющих друг друга картин природы и человеческой жизни .

Январь – У комелька

Камелек - это специфически русское название камина в дворянском доме или какого-либо очага в крестьянском жилище. Пьеса "У камелька" рисует картинку с элегически - мечтательным настроением. Первый раздел ее построен на выразительной теме, напоминающей интонации человеческого голоса. Это коротенькие фразы, произносимые медленно, с расстановкой, в состоянии глубокой задумчивости.

« И мирной неги уголок Ночь сумраком одела, В камине гаснет огонёк,

И свечка нагорела .»

А.С. Пушкин

Уют и спокойствие родного дома. Плавно текущая, умиротворяющая мелодия.

Февраль - Масленица

"Масленица" - это картина народного

«Скоро масленицы бойкой закипит широкий пир.»

гуляния, где живописные моменты сочетаются с звукоподражанием музыке гуляющей толпы, озорным звучаниям народных инструментов. Вся пьеса состоит как бы из калейдоскопа маленьких картинок, сменяющих одна другую, с постоянным возвращением первой темы. С помощью угловатых ритмических фигур Чайковский создает картину с шумными и радостными возгласами толпы, притоптыванием пляшущих ряженых. Взрывы смеха и таинственный шепот сливаются в одну яркую и пеструю картину празднества. Тройки с бубенцами.

П.А.Вяземский.

Март - Песнь жаворонка

Картина весеннего русского пейзажа нарисована очень простыми, но выразительными средствами. В основе всей музыки лежат две темы: лирическая мелодия со скромным аккордовым сопровождением и вторая с большими взлетами и широким дыханием. В переплетении двух тем и оттенков настроений заключается покоряющая прелесть всей пьесы. Обе темы имеют элементы, которые напоминают трели весенней песни жаворонка.

«Поле зыблется цветами,

В небе вьются света волны,

Вешних жаворонков пенья

Голубые бездны полны.»

А.Н. Майков

Апрель - Подснежник

Пьеса "Подснежник" построена на вальсообразном ритме, вся проникнута порывом, взлетом эмоций. В пьесе три раздела. Первый и третий повторяют друг друга. Но в среднем разделе нет яркого образного контраста, скорее, здесь некоторая смена настроений, оттенков одного и того же чувства.

« Голубенький чистый Подснежник: цветок, А подле сквозистый Последний снежок. Последние слезы О горе былом И первые грезы О счастьи ином...» А.Н.Майков .

Волнующе радостное, трепетное, устремлённое навстречу солнцу, надеждам и счастью упоение расцветающей природой, воодушевление и подъём духа .

Май – Белые ночи

«Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега Как свеж и чист твой вылетает май!» А.А.Фет

Элегическая мечтательность и размышления, грусть и надежда, светлая радость и порыв к счастью.

Музыка пьесы передает смену противоречивых настроений. Пьеса состоит из двух больших разделов, вступления и заключения, которые неизменны и создают обрамление всей пьесы. Вступление и заключение – это образ белых ночей. Первый раздел строится на коротких мелодиях - вздохах. Они словно напоминают о тишине белой ночи на петербургских улицах, об одиночестве, о мечтах, о счастье. Второй раздел по настроению порывистый и даже страстный. Волнение души настолько возрастает, что приобретает восторженно-радостный характер. После него идет постепенный переход к заключению (обрамлению) всей пьесы. Все успокаивается, и вновь перед слушателем картина северной, белой, светлой ночи в величественном и строгом в своей неизменной красоте Петербурге. Чайковский был привязан к Петербургу. Здесь прошла его юность, здесь он стал композитором, здесь он пережил радость признания и артистического успеха.

Июнь - Баркарола

Барка - это итальянское слово, означает лодка. Баркаролой в итальянской народной музыке назывались песни лодочника, гребца. Особенно эти песни были распространены в Венеции, городе на набережных бесчисленных каналов, по которым день и ночь передвигались на лодках и при этом пели. Песни эти были певучими, и ритм и аккомпанемент подражали плавному движению лодки под равномерные всплески весел. В русской музыке первой половины XIX века получили большое распространение баркаролы. Они стали неотъемлемой частью русской лирической вокальной музыки, а также нашли свое отражение и в русской поэзии и в живописи. Даже своим названием пьеса обращена к картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых расположена северная столица России. Тепло и выразительно звучит широкая песенная мелодия в первой части пьесы. Она как бы “раскачивается” на волнах сопровождения, напоминающего традиционные для баркаролы гитарные переливы. В середине настроение музыки меняется и становится более радостным и беззаботным, словно даже слышатся быстрые и шумные всплески волн. Но затем все успокаивается и снова льется мечтательная, упоительная по своей красоте мелодия, теперь уже в сопровождении не только аккомпанемента, но и второго мелодического голоса. Звучит как бы дуэт двух певцов. Пьеса заканчивается постепенным замиранием всей музыки - словно лодка удаляется, а вместе с нею удаляются и исчезают голоса и всплески волн.

«Выйдем на берег, там волны Ноги нам будут лобзать, Звезды с таинственной грустью Будут над нами сиять» А.Н. Плещеев

Баркарола- песня гондольера- лодочника. Пьеса рисует душевное состояние человека, очарованного красотой летней ночи. Спокойно, плавно течёт мелодия на фоне плеска волн.

Июль - Песнь косаря

Косари - это преимущественно мужчины, которые рано-рано утром выходили в поле косить траву. “Песнь косаря” - это сцена из народной деревенской жизни. Основная мелодия содержит интонации, напоминающие народные песни. В пьесе три больших раздела. Они родственны друг другу по характеру.

«Раззудись, плечо,

Размахнись, рука!

Ты пахни в лицо,

Ветер с полудня!» А.В. Кольцов

Льются над безбрежным

степным привольем песни косарей.

В жаркий июльский день хорошо

брести пыльным полевым

просёлком, отдавшись во власть

солнца, ветра, ароматов цветущих

трав.

А. Венецианов. На жатве. Лето (cередина 1820-х) Государственная Третьяковская галерея, Москва

Август - Жатва

“ Жатва” - это большая народная сцена из крестьянской жизни. В рукописи композитор сделал подзаголовок “Скерцо”. И в действительности, “Жатва” - это развернутое скерцо для фортепиано, рисующее яркую картину из быта русского земледельца. В ней оживление, подъем, характерный для большой совместной работы крестьян. В средней части картина меняется на лирический деревенский пейзаж, характерный для среднерусской природы, на котором и разворачивается сцена жатвы. В связи с этим музыкальным фрагментом вспоминается высказывание Чайковского: “Не могу изобразить, до чего обаятельны для меня русская деревня, русский пейзаж...”

«Люди семьями принялися жать,

Косить под корень Рожь высокую!

В копны частые снопы сложены,

От возов всю ночь скрыпит

музыка.» А.В. Кольцов

Слышатся интонации и ритмы русских народных песен: весёлой плясовой или игровой, хороводной с их удалью, задором и добродушным юмором.

Сентябрь - Охота

Охота - очень характерная деталь русского быта XIX века. Этому сюжету посвящены многие страницы произведений русской литературы. Вспоминаются описания охоты о романе Л.Толстого, рассказах и повестях И.Тургенева, картины русских художников. Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов, со множеством охотничьих собак. Охота в дворянских поместьях в XIX веке, в осенние месяцы, была не столько необходимым промыслом, сколько забавой, требовавшей от ее участников мужества, силы, ловкости, темперамента и азарта.

«Пора, пора! Рога трубят;

Псари в охотничьих уборах

Чем свет уж на конях сидят;

Борзые прыгают на сворах.»

А.С. Пушкин

Октябрь - Осенняя песнь

“ Осенняя песнь” занимает в цикле особое место. По своему трагическому колориту она является его содержательным центром, итогом всего повествования о русской жизни и жизни русской природы. Октябрь, “Осенняя песнь” - это песнь умирания всего живого. В мелодии преобладают грустные интонации - вздохи. В средней части возникает некоторый подъем, трепетное воодушевление, словно проблеснула надежда на жизнь, попытка сохранить себя. Но Третий раздел, повторяющий первый, вновь возвращает к начальным печальным “вздохам”, и уже к совершенно безнадежному полному умиранию. Заключительные фразы пьесы с авторской пометкой “morendo”, что означает, “замирая”, как бы не оставляют никакой надежды на возрождение, на появление новой жизни. Вся пьеса - это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. Мне даже посчастливилось исполнить «Осеннюю песнь» Чайковского на зачёте самостоятельных произведений в музыкальном училище имени Георга Отса. До сих пор вспоминаю с каким душевным волнением я её разучивала и с какой большой любовью преподнесла свою проделанную работу слушателям.

« Осень, осыпается весь наш

бедный сад,

Листья пожелтевшие

по ветру летят…»

А.К.Толстой

«Осенняя песня» - это элегия в жизни человека, а не только осенняя

песня о расставании с уходящим летом, сожаление об увядающей

природе. Полна затаённой печали и глубокого раздумья

мелодия этой пьесы.

Ноябрь - На тройке

« Не гляди же с тоской на

дорогу,

И за тройкой во след не спеши,

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда заглуши.»

Н. А. Некрасов

Тройка - так называют в России коней, запряженных вместе, под одной дугой. К ней часто подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко играли, переливаясь серебряным звучанием. В России любили быструю езду на тройках, об этом сложено немало народных песен. Дорога в бесконечных русских просторах, тройка лошадей - вот символы продолжающейся жизни. Ноябрь в России - это хотя и осенний месяц, но зима уже предстает в своем полном обличье. “Стоят морозы, но солнце еще немного греет. Деревья покрыты белой пеленой, и этот зимний пейзаж до того прекрасен, что трудно выразить словами”, - писал Чайковский. Пьеса начинается широкой мелодией, напоминающей привольную русскую народную песню. Вслед за ней начинают слышаться отголоски грустных, элегических раздумий. Но затем все ближе и ближе начинают звучать колокольчики, прикрепленные на тройке лошадей. Веселый перезвон на время как бы заглушает грустное настроение. Но потом вновь возвращается первая мелодия - песнь ямщика. Ей аккомпанируют колокольчики. Сначала затихают, а затем совсем тают вдали их тихие звуки.. Порыв к счастью, и вместе с тем раздумье о прошедшем.

Декабрь - Святки

« Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали.»

В. А. Жуковский

“ Святки” - имеет в рукописи композитора подзаголовок “Вальс”. И это не случайно, вальс был в те времена популярным танцем, символом семейных праздников. Основная мелодия пьесы выдержана в стиле бытовой музыки, фрагменты которой чередуются с эпизодами вальса. А завершается пьеса, и, вместе с ней весь цикл безмятежном вальсом, домашним праздником вокруг красивой Рождественской елки.

Мягкий, изящный, слегка

взволнованный, романтичный

На четыре

времени года раскладывается человеческая жизнь.

Весна!!!

Лето.

Осень…

Зима?

Спасибо за внимание!