ИП

ип

ИП

ФГОУ СПО КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ Лабораторных и практических работ

по дисциплине «Эксплуатация, ТО и ремонт транспортного электрооборудования и автоматики»

2009

| Составлена в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности: 190501«Эксплуатация транспорта электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)»

| ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией

№_____ протокола

____________2009г Председатель ПЦК

__________________

| «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по учебной работе

_____________________ Мальцева О.Г.

«____»_____________2009г |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине:

«Эксплуатация, ТО и ремонт транспортного электрооборудования и автоматики»

Автор: И.В.Седых, преподаватель ФГОУ СПО «Курский электромеханический техникум»

Рецензенты: Н.Н. Меснянкин

начальник транспортного цеха ОАО «Счетмаш»

В.И. Паньков

заведующий отделением специальности 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)» ФГОУ СПО «Курский электромеханический техникум»

Содержание:

1. Техническое обслуживание генераторов

2. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

3. Техническое обслуживание прерывателя-распределителя

4. Проверка и регулировка вакуумного регулятора опережения зажигания

5. Проверка катушки зажигания и конденсатора.

6. Техническое обслуживание свечей зажигания.

7. Определение неисправностей приводного двигателя стеклоочистителя

8. Определение параметров электромагнитного реле

9. Контроль и ремонт аккумуляторной батареи

10. Контроль и испытание батарейной системы зажигания

11.Контроль узлов и испытание генератора. Проверка работы реле регулятора. Проверка полупроводниковых приборов

12. Составление технологических карт

Контрольные вопросы

Правила техники безопасности при проведении

лабораторных работ

Приложение

Рекомендуемая литература

В методические рекомендации включены лабораторные работы, которые необходимы для закрепления теоретического материала по курсу «Эксплуатация техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и автоматики».

1 СЕМЕСТР

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Техническое обслуживание генераторов

Цель работы

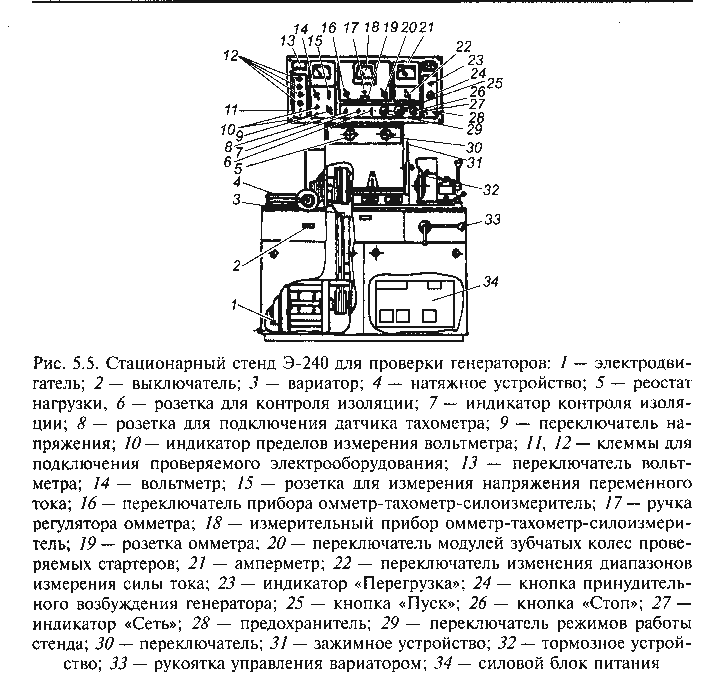

Научиться работать на стационарном стенде Э-240 для проверки генераторов.

2.Выучить порядок проверки генераторов на стационарных стендах.

3. Произвести проверку генератора.

Задание

Изучить: стационарный стенд Э-240 для проверки генераторов и порядок проверки генераторов на стенде.

Произвести проверку генератора Г-250 на стационарном стенде.

Предварительная подготовка к выполнению лабораторной работы

Изучить литературу:

ГОСТ 3940—84. Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия (разд. ТО генераторов);

Справочник по электрооборудованию автомобилей. — М.: Машиностроение, 1994.

Пояснения к работе и порядок ее выполнения

Инструменты применяемые при выполнении работы:

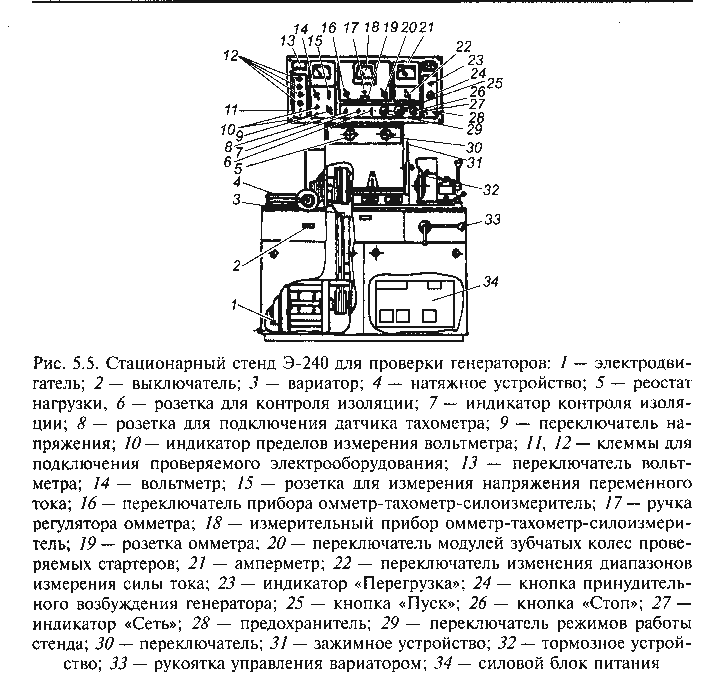

Стационарный стенд Э-240 для проверки генераторов:

1 — электродвигатель; 2 — выключатель; 3 — вариатор; 4 — натяжное устройство; 5 — реостат нагрузки; 6 — розетка для контроля изоляции; 7 — индикатор контроля изоляции; 8 — розетка для подключения датчика тахометра; 9 — переключатель напряжения; 10 — индикатор пределов измерения вольтметра; 11, 12 — клеммы для подключения проверяемого электрооборудования; 13 — переключатель вольтметра; 14 — вольтметр; 15 — розетка для измерения напряжения переменного тока; 16— переключатель прибора омметр-тахометр-силоизмеритель; 17— ручка регулятора омметра; 18 — измерительный прибор омметр-тахометр-силоизмеритель; 19 — розетка омметра; 20— переключатель модулей зубчатых колес проверяемых стартеров; 21 — амперметр; 22 — переключатель изменения диапазонов измерения силы тока; 23— индикатор «Перегрузка»; 24— кнопка принудительного возбуждения генератора; 25— кнопка «Пуск»; 26 — кнопка «Стоп»; 27 — индикатор «Сеть»; 28 — предохранитель; 29 — переключатель режимов работы стенда; 30 — переключатель; 31 — зажимное устройство; 32 — тормозное устройство; 33 — рукоятка управления вариатором; 34 — силовой блок питания.

Рисунок – 3 Стационарный стенд Э-240 для проверки генераторов

Ход выполнения работы:

1.Проверка генераторов на стационарных стендах

На стенде Э-240 (рис. 1) измеряют частоту вращения ротора, напряжение и токовую нагрузку. Если генератор со встроенным интегральным регулятором напряжения, то перед проверкой интегральный регулятор напряжения снимают и заменяют его пластиной из комплекта, прилагаемого к стенду.

При проверке переключатели стенда устанавливают в следующие положения: переключатель 9 в положение «24 В»; переключатель 30 в положение «5»; переключатель 26 в положение «1»; переключатель 22 в положения «30 А» или «10 А»; переключатель 29 в положение «2»; переключатель 13 в положение «1»; переключатель 20 в положение «1».

Для подготовки тахометра к испытаниям устанавливают переключатель 16 в положение для измерения частоты вращения. На гайку крепления шкива генератора надевают резиновую втулку из комплекта, прилагаемого к стенду, и наносят на ее торце мелом одну или две риски по радиусу. При нанесении одной риски частота вращения, измеряемая тахометром, составит 10 000 оборотов в минуту, при двух — 5000 оборотов в минуту.

Прижав корпус датчика тахометра к основанию стенда так, чтобы присоски прочно удерживали его при работе стенда, датчик придвигают к резиновой втулке таким образом, чтобы нижний его край находился на одном уровне с кромкой втулки на расстоянии 10—15 мм от нее. Вилку вставляют в розетку 8 стенда и поворачивают рукоятку регулировочного реостата вправо до упора.

Стенд и электродвигатель включают нажатием кнопки 25 «Пуск», затем на 1—2 с нажимают кнопку 24 принудительного возбуждения и плавно увеличивают частоту вращения ротора генератора до появления в нем номинального напряжения, после чего снимают показания тахометра.

При температуре окружающей среды 25±10 °С, номинальном напряжении 28 В и силе тока нагрузки 10 А частота вращения должна составлять не более 1550 оборотов в минуту.

Затем одновременно увеличивают частоту вращения ротора и силу тока нагрузки генератора так, чтобы напряжение не превышало 28 В. Ток нагрузки увеличивают переключателем 30 и реостатом 5 до 20 А. При этом частота вращения должна быть не более 2100 оборотов в минуту. При значительном расхождении показаний тахометра и данных технической характеристики генератора следует проверить обмотку статора на симметричность фаз. Для этого устанавливают переключатель 13 в положение «5» и подключают два проводника из комплекта принадлежностей к розетке 15, а затем поочередно к выводам «А», «В», «С» обмотки статора. Измерения проводят при силе тока нагрузки 20 А. Если напряжение между фазами одинаково, значит, обмотка статора исправна, и неисправность следует искать в обмотке возбуждения.

Например, при проверке генератора Г273А вместе с интегральным регулятором напряжения Я120М переключатели стенда устанавливают следующим образом: переключатель 16 в положение «3»; переключатель 9 в положение «24 В»; переключатель 22 в положение «100 А»; переключатель 29 в положение «4»; переключатель 30 в положение «25 А»; переключатель 13 в положение «1»; переключатель 20 в положение «2» и устанавливают сопротивление на 12 Ом.

Включив стенд нажатием кнопки 25, увеличивают частоту вращения ротора генератора до 2100 оборотов в минуту и силу тока нагрузки до 20 А. При этом напряжение должно поддерживаться на уровне 28 В. Если при дальнейшем увеличении частоты вращения напряжение не стабилизируется, а растет, значит, интегральный регулятор напряжения неисправен.

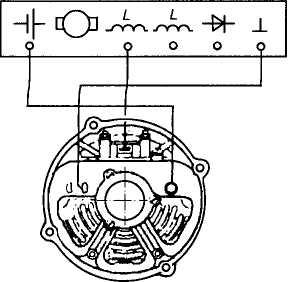

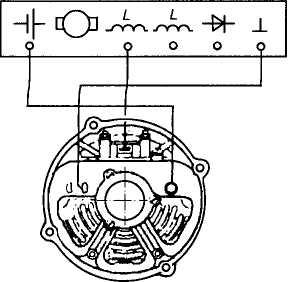

2. Проверка генератора Г-250

Генератор устанавливают на стенд и подключают согласно схеме, показанной на рис. 2. Сначала проводится проверка без нагрузки: рукояткой реостата устанавливают напряжение 12 В, плавно увеличивая частоту вращения ротора генератора (связанного с приводом стенда) поворотом рукоятки, при достижении номинального напряжения 14 В проверяют частоту вращения ротора по тахометру. Если она не превышает 950 оборотов в минуту, можно перейти к проверке генератора под нагрузкой. Для этого устанавливают частоту и силу тока нагрузки, наблюдая за амперметром, при номинальном напряжении 14 В и силе тока 28 А, на таких значениях, чтобы частота вращения ротора была не ниже 2100 оборотов в минуту. На этом стенде также проверяют симметричность фаз, состояние реле-регуляторов, диодов, сопротивление изоляции проводов обмоток, используя омметр установки.

Рисунок – 4 Схема подключения генератора к стенду

Отчет о работе

В отчете отразить:

1. Порядок проверки генераторов на стационарных стендах.

2. Порядок проверки генератора Г-250

3. Начертить эскизы: стационарного стенд Э-240, схемы подключения генератора к стенду.

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

Цель работы

Изучить технологию технического обслуживания аккумуляторной батареи.

Изучить оборудование, применяемое при техническом обслуживании аккумуляторной батареи.

Задание

1.Проверить степень зарядки аккумуляторной батареи.

2.Определить напряжение аккумуляторной батареи под нагрузкой.

3.Определить ЭДС аккумуляторной батареи без нагрузки.

4.Определлить фактическую емкость аккумуляторной батареи.

Предварительная подготовка к выполнению лабораторной работы

Изучить литературу:

ГОСТ 3940—84. Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия (разд. ТО аккумуляторных батарей);

Справочник по электрооборудованию автомобилей. — М.: Машиностроение, 1994.

Пояснения к работе и порядок ее выполнения

1.Проверка степени зарядки аккумуляторной батареи

Зарядка аккумуляторной батареи проверяется измерением плотности электролита.

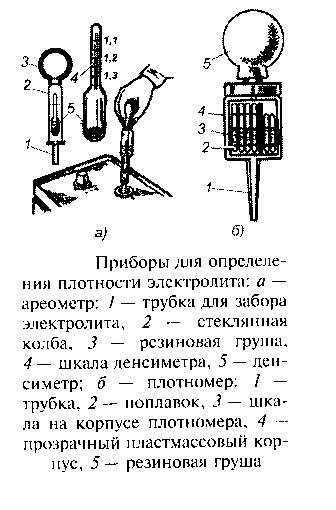

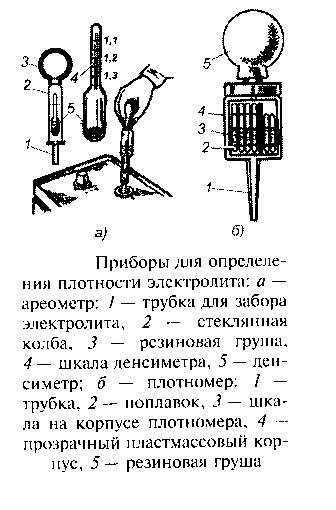

Плотности электролита измеряется ареометром (рис. 1). Для этого с помощью резиновой груши 3 внутрь стеклянной колбы 2 ареометра засасывается определенное количество электролита, достаточное для всплывания размещенного внутри колбы денсиметра 5 (поплавка со шкалой), и по уровню жидкости определяется плотность.

Рисунок – 1 а) Ареомметр; б) Плотномер

Еще проще измеряется плотность электролита с помощью компактного и удобного плотномера (рис.1, б). Для этого в его прозрачный пластмассовый корпус 4 с помощью резиновой груши 5 засасывается небольшое количество электролита, достаточное для всплывания поплавка 2. На пластмассовом корпусе плотномера имеется шкала 3, по которой определяется плотность электролита. У плотномера несколько поплавков, плотность электролита определяется по тому из всплывших поплавков, который показывает наибольшее значение. Например, если всплыли поплавки со значениями плотности 1,19, 1,21, 1,23 и 1,25, то плотность электролита составляет 1.25 г/см3.

Следует иметь в виду, что плотномер имеет более узкий диапазон измерения (1,19—1,31 г/см3), поэтому с его помощью нельзя измерить плотность электролита сильно разряженной аккумуляторной батареи {свыше 50 %).

Одновременно с измерением плотности электролита измеряется его температура. Если температура электролита отличается от 25° С более чем на 5° С, то полученное при измерении значение плотности электролита следует скорректировать с учетом температурной поправки: на каждый 1° С делается поправка 0,0007 г/см3. Если меньше, то вычитается, если больше — прибавляется.

Оптимальная температура электролита 15—30° С, поэтому хранившуюся при низкой температуре аккумуляторную батарею и готовый электролит, имеющий более низкую температуру, перед заливкой следует выдержать некоторое время в теплом месте (при температуре не выше 60 °С).

зараженности аккумуляторной батареи по изменению плотности электролита для определения необходимости ее подзарядки, а исправность аккумуляторной батареи, и ее пригодность к дальнейшей эксплуатации определяют исходя из возможности надежного пуска двигателя и ее нормальной зарядки.

По изменению первоначальной плотности залитого в аккумуляторную батарею электролита (которая должна соответствовать данным табл. 2.4) можно определить степень ее разрядки. Уменьшение плотности электролита, приведенной к температуре +25 °С, на 0,01 г/см3 свидетельствует о разрядке аккумулятора примерно на 6 %, т. е. при падении плотности на 0,04 г/см3 разрядка аккумулятора составляет 25 %, 0,08 г/см3 — 50 %, а при падении плотности на 0,16 г/см3 аккумулятор оказывается разряженным полностью. При различном снижении плотности электролита в отдельных аккумуляторах общую величину разрядки аккумуляторной батареи можно ориентировочно определить как среднее-значение разрядки ее аккумуляторов. Измерение плотности электролита в аккумуляторах производится в том же порядке, что и при приготовлении электролита. Для точности перед измерением плотности электролита необходимо проверить уровень электролита. После зарядки аккумуляторной батареи или продолжительной работы двигателя перед измерением необходимо выдержать примерно 30—40 мин до прекращения газовыделения. После долива дистиллированной воды в аккумуляторную батарею измерение плотности электролита можно производить только после 10—15 мин, чтобы вода смешалась с электролитом, и произошло выравнивание плотности электролита.

Аккумуляторную батарею, разряженную летом более, чем на 50 % (при среднем снижении плотности электролита на 0,08 г/см3), а зимой более, чем на 25 % (при снижении плотности электролита на 0,04 г/см3) , следует снять с автомобиля и зарядить. Аккумуляторную батарею, поставленную на хранение, следует ставить на подзарядку при разрядке на 25—30 %, что соответствует снижению плотности электролита в аккумуляторах на 0,04—0,05 г/см3.

2.Определение напряжения аккумуляторной батареи под нагрузкой

Определение напряжения аккумуляторной батареи производится с использованием специальных пробников с вольтметром и нагрузочных сопротивлений, имитирующих нагрузку от включения стартера (рис. 2.). Для измерения контакты пробника плотно прижимают к выводам аккумуляторной батареи и в конце пятой секунды регистрируют показание вольтметра. Если напряжение не меньше 9 В — аккумуляторная батарея исправна, а если ниже, то ее нужно зарядить.

Рисунок – 2 Нагрузочная вилка

3.Определение ЭДС аккумуляторной батареи без нагрузки

ЭДС аккумуляторной батареи без нагрузки измеряется пробником при отключенных.нагрузочных сопротивлениях либо вольтметром со шкалой на 30 В и ценой деления 0,2 В с соблюдением полярности. Для обеспечения необходимой точности замер производится примерно через 1 ч после зарядки (либо прекращения движения автомобиля) при температуре электролита +15—+30 °С. По величине ЭДС можно судить о заряженности аккумуляторной батареи: уменьшение ЭДС на 0,01 В соответствует снижению зарядки аккумуляторной батареи примерно на 1 %.

4.Определение фактической емкости аккумуляторной батареи

Фактическая емкость аккумуляторной батареи определяется с использованием так называемого контрольного цикла зарядка—разрядка. Вначале производится зарядка аккумуляторной батареи током, равным 0,05С20. Затем с помощью специального прибора или реостата с амперметром аккумуляторную батарею разряжают током 0,05С20 до напряжения 10,5 В.

Фактическая емкость (С ф ) аккумуляторной батареи определяется по формуле

С= tр 0,05С20|,

tр — время разрядки аккумуляторной батареи.

Если измеренная емкость аккумуляторной батареи меньшего 40 % номинальной емкости, то она подлежит замене, а если больше, то после полной зарядки (обычно контрольный режим зарядки) ее можно установить на автомобиль для дальнейшей эксплуатации. При определении технического состояния аккумуляторной батареи обычно ограничиваются определением степени

Отчет о работе

В отчете отразить:

1. Порядок проверки степени зарядки аккумуляторной батареи

2. Порядок определения напряжения аккумуляторной батареи под нагрузкой

3. Порядок определения ЭДС аккумуляторной батареи без нагрузки

4. Порядок определения фактической емкости аккумуляторной батареи

5. Начертить эскизы оборудования: ареометра, плотномера, нагрузочной вилки.

6. Сформулировать заключение о проведении технического обслуживания АКБ.

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Техническое обслуживание прерывателя-распределителя

Цель работы

Научиться работать на стационарном стенде СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

2.Выучить порядок проверки прерывателей-распределителей на стационарных стендах.

3. Произвести проверку прерывателя распределителя.

Задание

Изучить: стационарный стенд СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

Произвести проверку прерывателя распределителя на стационарном стенде:

а) Определить переходное сопротивление контактов прерывателя.

б) Проверить угол замкнутого состояния контактов прерывателя.

в) Проверить угол чередования искрообразования.

г) Проверить и отрегулировать центробежный регулятор опережения зажигания.

Предварительная подготовка к выполнению лабораторной работы

Изучить литературу:

1. ГОСТ 3940—84. Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия (разд. ТО систем зажигания);

2. Справочник по электрооборудованию автомобилей. — М.: Машиностроение, 1994.

Пояснения и порядок выполнения работы.

Инструменты применяемые при выполнении работы:

Стенд СП38-М (рис. 5) предназначен для проверки технического состояния прерывателей-распределителей, катушек зажигания и конденсаторов, снятых с двигателя, а также регулировки центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.

Стенд СПЗЯ-М:

1 — вакуумметр; 2 — комбинированный прибор; 3 — прибор для измерения УЗСК прерывателя и емкости конденсатора; 4 — искровой разрядник; 5 — тумблер; 6 — ручка установки стрелки комбинированного прибора; 7— сигнальная лампа; 8— индикатор; 9— кнопка включения разрядника; 10 — тумблер включения стенда; 11 — диск синхроноскопа; 12 — шкала синхроноскопа; 13 — синхроноскоп; 14, 15—переключатели; 16 — ручка искрового разрядника; 17 - шкала зазоров разрядника; 18 — клемма подсоединения конденсатора; 19 — предохранитель 5 А; 20 и 25 — клеммы проверки изоляции конденсатора; 21 — штепсельная розетка; 22 — ручка компенсатора прибора 2 ; 23— предохранитель 3 А; 24— кнопка «Сопротивление изоляции»; 26— рукоятка управления электродвигателем; ,27 — панель приборов; 28— провода с белой и красной метками; 29 — высоковольтные провода прерывателя; 30 — штуцер вакуумного регулятора; 31 — зажим; 32 — патрон держателя; 33 — винт; 34 — стойка; 35 — промежуточная муфта синхроскопа; 36 — лицевая панель; 37 — рукоятка привода вакуумного насоса

Рисунок – 5 Стенд СП38-М 1.

Подготовка стенда к работе. Для подготовки стенда к работе необходимо установить переключатель 15 (см. рис. 3) электродвигателя в положение «Выкл.», тумблер 5 — в положение «Работа», переключатель 14 — в положение «Сопротивление контакта», тумблер 10 включения стенда — в положение «Выключен», а рукоятку 26 управления электродвигателем повернуть влево до упора. Стенд подключить в сеть 220 В. Плюсовой вывод провода питания надо соединить с плюсовым выводом аккумуляторной батареи стенда, а минусовой — с минусовым.

Прерыватель-распределитель устанавливают на стойке 34 в патрон держателя 32, а его валик соединяют с промежуточной муфтой 35 синхроноскопа и закрепляют винтом 33. Провод 28 с красной меткой подключают к клемме прерывателя, а провод с белой меткой к корпусу прерывателя. Тумблер 10 переводит в положение «Включен». При этом должна загореться сигнальная лампа 7, а комбинированный прибор 2 будет показывать напряжение аккумуляторной батареи.

2. Определение переходного сопротивления контактов прерывателя. Для этого надо снять крышку и ротор распределителя, повернуть рукой диск 11 (рис.3) синхроноскопа до замыкания контактов прерывателя, при этом стрелка комбинированного прибора 3 отклонится влево. Тумблер 5 перевести в положение «Калибровка» и ручкой 6 установить стрелку комбинированного прибора 2 на крайнее правое деление шкалы. Установить тумблер 5 в положение «Работа» и считать показания прибора 3. Если стрелка прибора будет находиться в пределах черной зоны шкалы (крайняя левая), то падение напряжения на переходном сопротивлении контактов прерывателя не превышает допустимой величины (0,1 В). При отклонении стрелки правее черной зоны шкалы следует зачистить контакты шлифовальной шкуркой.

3. Проверка угла замкнутого состояния контактов прерывателя. Переключатель 14 установить в положение «Угол контакта». Тумблером 5 и ручкой 6 установить стрелку прибора 3 на крайнее правое деление шкалы, а 5— в положение «Работа», переключатель 15 — в положение «Влево» или «Вправо» в зависимости от направления рабочего вращения проверяемого прерывателя-распределителя.

Рукояткой 26 устанавливают частоту вращения вала электродвигателя (1500 мин"), контролируя ее по тахометру комбинированного прибора 2, и считывают показания прибора 3.

Шкала прибора 3 имеет соответствующие цветные зоны для прерывателей 4-, 6- и 8-цилиндровых двигателей. В случае необходимости выполняют регулировку УЗСК. путем изменения зазора между контактами.

4. Проверка угла чередования искрообразования. Переключатель 14 устанавливают в положение «Угол искрообразования», а переключатель 15 в положение «Влево» или «Вправо» в зависимости от рабочего вращения проверяемого прерывателя-распределителя. Рукояткой 26 устанавливают частоту вращения вала электродвигателя (50—100 мин"1), сдвигают шкалу 12 синхроноскопа до совпадения светящейся риски диска 11 с нулевым делением шкалы. Если кулачок прерывателя не изношен и валик привода кулачка не погнут, то чередование светящихся рисок должно быть в пределах 90° для прерывателей 4-цилиндровых двигателей, 60° для 6-цилиндровых и 45° для 8-цилиндровых. На подвижной шкале 12 нанесены деления с цифрами «4», «6», «8». Допускается отклонение не более ±2° во всех точках искрообразования. Затем плавно увеличивают частоту вращения вала электродвигателя до 2000 мин"1 и наблюдают за светящимися рисками на диске 11 синхроноскопа. Появление дополнительных светящихся рисок около основных указывает на вибрацию рычажка прерывателя, вызванную уменьшением упругости пружины рычажка или износом втулки и рычажка.

5. Проверка и регулировка центробежного регулятора опережения зажигания.

Переключатель 14 ставят в положение «Угол искрообразования». Рукояткой 26 устанавливают такую наименьшую частоту вращения вала двигателя, при которой еще не смещаются светящиеся риски на диске 11 синхроноскопа. Шкалу 12синхроноскопа сдвигают до совпадения одной из светящихся рисок с нулевым делением шкалы. Затем рукояткой 26 плавно увеличивают частоту вращения и наблюдают, при каком значении начинается и заканчивается сдвиг светящейся риски относительно нулевого деления шкалы 12. Одновременно замеряют угол сдвига риски. Частоту вращения вала электродвигателя в начале и конце сдвига риски и величину угла сдвига риски сопоставляют с данными центробежного регулятора проверяемого делителя. При отклонении полученных значений от технических условий необходимо отрегулировать центробежный регулятор путем изменения натяжения пружин 2 и 4 (рис.6) грузиков 3.

Рисунок – 6 Регулировка натяжения пружин центробежного регулятора опережения зажигания : 1 — стойка; 2, 4 — пружины: 3 — грузик

При регулировке центробежного регулятора специальной отверткой подгибают стойки 1 подвески пружин регулятора. Если центробежный регулятор начал действовать при меньшем значении минимальной частоты вращения, необходимо усилить натяжение слабой пружины 4.

Натяжение сильной пружины 2 увеличивают, если центробежный регулятор увеличил максимальный угол опережения при меньшей частоте вращения вала, чем предусмотрено техническими условиями. В прерывателе-распределителе Р125 на автомобилях марки «ВАЗ» ослабевшие пружины заменяют.

Для этого устанавливают частоту и силу тока нагрузки, наблюдая за амперметром, при номинальном напряжении 14 В и силе тока 28 А, на таких значениях, чтобы частота вращения ротора была не ниже 2100 оборотов в минуту. На этом стенде также проверяют симметричность фаз, состояние реле-регуляторов, диодов, сопротивление изоляции проводов обмоток, используя омметр установки.

Отчет о работе.

Описать стационарный стенд СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

Описать проверку прерывателя распределителя на стационарном стенде:

а) Определить переходное сопротивление контактов прерывателя.

б) Проверить угол замкнутого состояния контактов прерывателя.

в) Проверить угол чередования искрообразования.

г) Проверить и отрегулировать центробежный регулятор опережения зажигания.

3. Начертить эскизы: стенда СП38-М 1; регулировки натяжения пружин центробежного регулятора опережения зажигания

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Проверка и регулировка вакуумного регулятора опережения зажигания

Цель работы

Научиться работать на стационарном стенде СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

2.Выучить порядок проверки и регулировка вакуумного регулятора опережения зажигания.

3. Произвести проверку прерывателя распределителя.

Задание

Изучить: стационарный стенд СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

Произвести проверку и регулировку вакуумного регулятора опережения зажигания.

Произвести проверку состояния изоляции распределителя.

Пояснения и порядок выполнения работы.

Инструменты применяемые при выполнении работы:

Стенд СП38-М1 (рис. 7) предназначен для проверки технического состояния прерывателей-распределителей, катушек зажигания и конденсаторов, снятых с двигателя, а также регулировки центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.

Стенд СПЗЯ-М:

1 — вакуумметр; 2 — комбинированный прибор; 3 — прибор для измерения УЗСК прерывателя и емкости конденсатора; 4 — искровой разрядник; 5 — тумблер; 6 — ручка установки стрелки комбинированного прибора; 7— сигнальная лампа; 8— индикатор; 9— кнопка включения разрядника; 10 — тумблер включения стенда; 11 — диск синхроноскопа; 12 — шкала синхроноскопа; 13 — синхроноскоп; 14, 15—переключатели; 16 — ручка искрового разрядника; 17 - шкала зазоров разрядника; 18 — клемма подсоединения конденсатора; 19 — предохранитель 5 А; 20 и 25 — клеммы проверки изоляции конденсатора; 21 — штепсельная розетка; 22 — ручка компенсатора прибора 2 ; 23— предохранитель 3 А; 24— кнопка «Сопротивление изоляции»; 26— рукоятка управления электродвигателем; ,27 — панель приборов; 28— провода с белой и красной метками; 29 — высоковольтные провода прерывателя; 30 — штуцер вакуумного регулятора; 31 — зажим; 32 — патрон держателя; 33 — винт; 34 — стойка; 35 — промежуточная муфта синхроскопа; 36 — лицевая панель; 37 — рукоятка привода вакуумного насоса

Привод проверяемого прерывателя-распределителя на стенде осуществляется от электродвигателя, который подключается к сети переменного тока 220 В. Напряжение, подводимое к электродвигателю, регулируется с помощью автотрансформатора. Рукоятку 26 управления электродвигателем позволяет изменять частоту вращения якоря электродвигателя и, следовательно, валика прерывателя-распределителя. Питание проверяемых приборов зажигания осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 12 В.

Рисунок – 7 Стенд СП38-М 1.

Цепь питания электродвигателя стенда от сети переменного тока имеет предохранитель 23 на 3 А, а цепь питания приборов стенда от аккумуляторной батареи имеет предохранитель 19 на 5 А. Стенд обязательно заземляют.

На стенде имеется; верхняя панель 27, на которой крепятся вакуумметр 1, комбинированный прибор 2 с двумя шкалами для измерения напряжения и частоты вращения вала электродвигателя; прибор 3 для измерения УЗСК прерывателя и емкости конденсатора; искровой разрядник 4; вакуумный насос; синхроноскоп 13. На лицевой панели 36 стенда установлены включатели, переключатели и рукоятки управления работой стенда.

Ход выполнения работы:

1. Проверка и регулировка вакуумного регулятора опережения зажигания. Для этого в корпус вакуумного регулятора ввертывают штуцер 30 (см. рис.8) и зажимом 31 подключают к нему шланг от вакуумного насоса стенда. Рукояткой 37 привода вакуумного насоса создают в камере регулятора разрежение 33—37 кПа. При исправном состоянии камеры падение давления не должно превышать 0,7 кПа за I мин. При резком падении давления необходимо подтянуть штуцер 1 (рис.6) или заменить уплотнительную прокладку 2.

Рисунок – 8 Регулировка вакуумного регулятора опережения зажигания: 1 — штуцер; 2 — уплотнительная прокладка: 3 — регулировочная шайба; 4 — пружина; 5 — винт

Переключатель 14 (см. рис.3) устанавливают в положение «Угол искрообразования», а рукояткой 26 устанавливают максимальную частоту вращения вала электродвигателя. Шкалу 12 синхроноскопа устанавливают в положение совпадения светящейся риски с нулевым делением шкалы. Рукояткой 37 плавно увеличивают разрежение и наблюдают, при какой величине разрежения начинается и заканчивается сдвиг светящейся риски относительно нулевого деления шкалы 12. Одновременно замеряют угол сдвига риски. Разрежение в начале и конце сдвига риски и угол сдвига риски сопоставляют с данными вакуумного регулятора проверяемого прерывателя-распределителя.

При необходимости регулируют вакуумный регулятор изменением натяжения пружины 4 (см. рис.6) путем установки между торцом пружины и штуцера 1 регулировочных шайб 3 разной толщины.

Если действие регулятора начинается при меньшем разряжении, чем это предусмотрено техническими условиями, необходимо увеличить натяжение пружины, для чего между торцом пружины и торном штуцера регулятора установить шайбу большей толщины или несколько тонких шайб. Если угол сдвига риски не соответствует заданной величине, то немного смещают корпус вакуумного регулятора относительно корпуса прерывателя-распределителя в ту или другую сторону, ослабив винты 5,

2. Проверка состояния изоляции распределителя.

Для этого провода 28 подключают к прерывателю, а высоковольтные провода 29 к крышке распределителя. Устанавливают рукоятку переключателя 14 в положение «Состояние изоляции распределителя». Рукояткой 26 устанавливают максимальную частоту вращения, ручкой 16 — зазор между электродами искрового разрядника (7 мм). При хорошем состоянии изоляции ротора и крышки распределителя искрообразование будет бесперебойным.

Отчет о работе.

Описать стационарный стенд СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

Описать проверку и регулировку вакуумного регулятора опережения зажигания.

Описать проверку состояния изоляции распределителя.

3. Начертить эскизы: стенда СП38-М 1; вакуумного регулятора опережения зажигания

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Проверка катушки зажигания и конденсатора.

Цель работы

Научиться производить испытание катушки зажигания.

Научиться производить проверку конденсатора.

Задание

Изучить: стационарный стенд СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

Произвести проверку катушки зажигания.

Произвести проверку емкости конденсатора.

Произвести проверку состояния изоляции конденсатора.

Предварительная подготовка к выполнению работы

Изучить литературу:

Акимов СВ., Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей: Учебник для вузов. — М.: За рулем, 1999.

Литвженко В.В, Электрооборудование автомобилей ГАЗ. Устройство, поиск и устранение неисправностей. — М.: За рулем, 2002.

Пояснения и порядок выполнения работы.

Инструменты применяемые при выполнении работы:

1. Стенд СПЗЯ-М:

Рисунок – 9 Стенд СП38-М 1:

1 — вакуумметр; 2 — комбинированный прибор; 3 — прибор для измерения УЗСК прерывателя и емкости конденсатора; 4 — искровой разрядник; 5 — тумблер; 6 — ручка установки стрелки комбинированного прибора; 7— сигнальная лампа; 8— индикатор; 9— кнопка включения разрядника; 10 — тумблер включения стенда; 11 — диск синхроноскопа; 12 — шкала синхроноскопа; 13 — синхроноскоп; 14, 15—переключатели; 16 — ручка искрового разрядника; 17 - шкала зазоров разрядника; 18 — клемма подсоединения конденсатора; 19 — предохранитель 5 А; 20 и 25 — клеммы проверки изоляции конденсатора; 21 — штепсельная розетка; 22 — ручка компенсатора прибора 2 ; 23— предохранитель 3 А; 24— кнопка «Сопротивление изоляции»; 26— рукоятка управления электродвигателем; ,27 — панель приборов; 28— провода с белой и красной метками; 29 — высоковольтные провода прерывателя; 30 — штуцер вакуумного регулятора; 31 — зажим; 32 — патрон держателя; 33 — винт; 34 — стойка; 35 — промежуточная муфта синхроскопа; 36 — лицевая панель; 37 — рукоятка привода вакуумного насоса

Подготовка стенда к работе. Для подготовки стенда к работе необходимо установить переключатель 15 (см. рис. 9) электродвигателя в положение «Выкл.», тумблер 5 — в положение «Работа», переключатель 14 — в положение «Сопротивление контакта», тумблер 10 включения стенда — в положение «Выключен», а рукоятку 26 управления электродвигателем повернуть влево до упора. Стенд подключить в сеть 220 В. Плюсовой вывод провода питания надо соединить с плюсовым выводом аккумуляторной батареи стенда, а минусовой — с минусовым.

Прерыватель-распределитель устанавливают на стойке 34 в патрон держателя 32, а его валик соединяют с промежуточной муфтой 35 синхроноскопа и закрепляют винтом 33. Провод 28 с красной меткой подключают к клемме прерывателя, а провод с белой меткой к корпусу прерывателя. Тумблер 10 переводит в положение «Включен». При этом должна загореться сигнальная лампа 7, а комбинированный прибор 2 будет показывать напряжение аккумуляторной батареи.

Ход выполнения работы:

1. Проверка катушки зажигания.

Зажимы «ВК-Б» и «Р» проверяемой катушки зажигания подключают проводами к штепсельной розетке 21. Высоковольтным проводом соединяют центральный вывод катушки зажигания с центральным выводом крышки прерывателя-распределителя, установленного на стенде. Вставляют высоковольтные провода 29 в боковые выводы крышки распределителя. Переключатель 14 устанавливают в положение «Состояние изоляции распределителя». Включают электродвигатель стенда и наблюдают за свечением лампы индикатора 8, включенной последовательно в цепь первичной обмотки проверяемой катушки зажигания. Отсутствие свечения свидетельствует об обрыве первичной обмотки катушки зажигания или дополнительного резистора.

Рукояткой 26 устанавливают максимальную частоту вращения вала электродвигателя. Ручкой 16 устанавливают зазор между остриями искрового разрядника 4 (7 мм), проверяют зазор по шкале 17, нажимают на кнопку 9 и наблюдают за характером искрообразования в разряднике. Катушка зажигания считается исправной, если искрообразование. в разряднике будет бесперебойным.

2. Проверка емкости конденсатора.

Для проверки емкости конденсатора переключатель 14 устанавливают в положение «Проверка конденсатора», ручкой 6 устанавливают стрелку прибора 3 на крайнее правое деление шкалы. С помощью провода соединяют вывод проверяемого конденсатора с клеммой 18. При исправном конденсаторе стрелка прибора 3 будет устанавливаться в коричневой зоне (0,17—0,25 мкФ) для прерывателей 4-цилиндровых двигателей — в зеленой зоне (0,17—025 мкФ), для 6-цилиндровых и для 8-цилиндровых — в красной зоне (0,25—0,35 мкФ). Проверку выполняют при отсоединенном выводе конденсатора от зажима прерывателя, установленного на стенде.

3. Проверка состояния изоляции конденсатора.

Рукоятку переключателя 14 устанавливают в положение «Проверка конденсатора», после чего нажимают на кнопку 24 «Сопротивление изоляции», а вращением ручки 22 устанавливают стрелку прибора 2 на крайнее левое деление шкалы. Соединяют выводы проверяемого конденсатора с клеммами 25 и 20.

Затем нажимают кнопку 24 и наблюдают за показаниями прибора 2. При исправном конденсаторе стрелка прибора будет располагаться в пределах черной зоны шкалы, соответствующей сопротивлению изоляции конденсатора не ниже 50 МОм. При проверке изоляции конденсатора необходимо соблюдать осторожность, так как при нажатой кнопке 24 клемма 20 находится под напряжением 500 В.

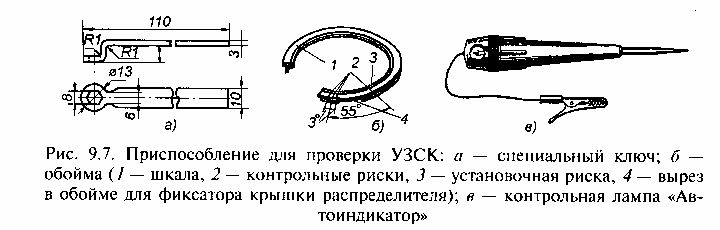

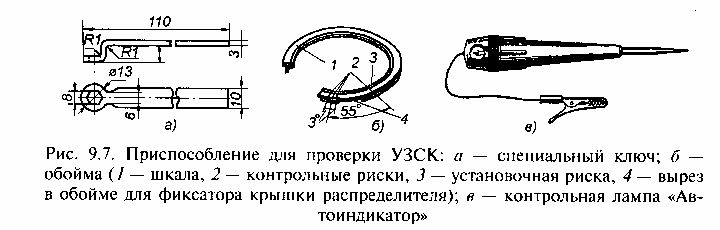

УЗСК можно измерять различными способами. Первый способ предполагает использование простых приспособлений (рис. 10), устанавливаемых в распределитель.

Рисунок – 10 Приспособления для измерения УЗСК

Приспособление (см. рис. 10, б) состоит из обоймы, шкалы и стрелки. Обойму надевают на корпус распределителя, предварительно сняв крышку. Затем на обойму устанавливают шкалу с рисками. Стрелку зажимают одним из винтов ротора. При проверке УЗСК необходима контрольная лампа (рис. 10, в) «Автоиндикатор». Лампа «Автоиндикатор» выполнена в виде отвертки, в верхней части которой под пластмассовым прозрачным колпачком находится лампа на 12 В.. Один электрод лампы соединен со стержнем отвертки, а второй — с проводом, на конце которого закреплен зажим типа «крокодил». Чтобы контрольной лампой было удобнее пользоваться, на стержень отвертки надевают полихлорвиниловую трубку или покрывают его лаком, оставив неизолированным только заостренный коней. Эта простая операция избавляет от неприятных ощущений при случайных коротких замыканиях проверяемых цепей отверткой. Желательно заизолировать и внешние поверхности зажима. В дополнение к зажиму «крокодил» целесообразно иметь в качестве переходных соединительных элементов обе части штекерного соединения.

Отчет о работе.

1. Описать стационарный стенд СП38-М 1 для проверки систем зажигания.

2. Описать проверку катушки зажигания.

3. Описать проверку конденсатора.

Описать проверку состояния изоляции конденсатора.

5. Начертить эскиз стенда СП38-М 1.

ЛАБАРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Техническое обслуживание свечей зажигания.

Цель работы

1.Научиться производить техническое обслуживание свечам зажигания.

2.Научиться пользоваться инструментами для обслуживания свечей зажигания.

Задание

Изучить: приспособление Э203-О для очистки свечи зажигания от нагара; прибор Э203-П дня проверки свечей зажигания:

Произвести проверку свечей зажигания на приборе Э203-П на искрообразование и герметичность.

Произвести очистку свечей зажигания от нагара на приспособлении Э203-О.

Предварительная подготовка к выполнению работы

Изучить литературу:

1. Акимов СВ., Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей: Учебник для вузов. — М.: За рулем, 1999.

2. Литвженко В.В, Электрооборудование автомобилей ГАЗ. Устройство, поиск и устранение неисправностей. — М.: За рулем, 2002.

Пояснения и порядок выполнения работы.

Инструменты применяемые при выполнении работы:

1.Приспособление Э203-О для очистки свечи зажигания от нагара

Риснок – 11 Приспособление Э203-О для очистки свечи зажигания от нагара:1 — кнопка «Воздух»: 2 — кнопка «Песок»; 3 — отверстие; 4 — рукоятка

2.Прибор Э203-П дня проверки свечей зажигания:

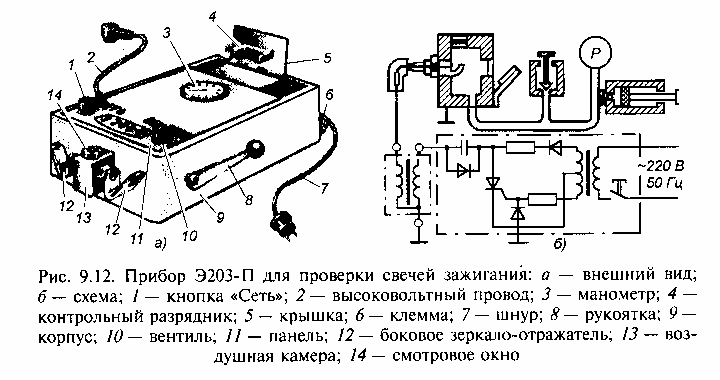

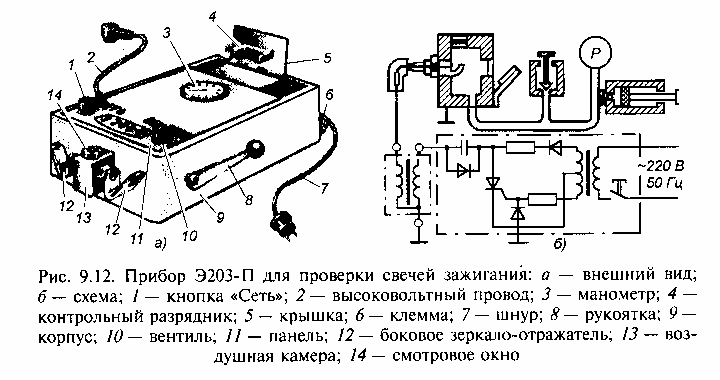

Рисунок - 12 Прибор Э203-П дня проверки свечей зажигания: а — внешний вид; б — схема

1 — кнопка «Сеть»; 2 — высоковольтный провод; 3 — манометр; 4 — контрольный разрядник; 5 — крышка; 6— клемма; 7 — шнур; 8— рукоятка; 9— корпус; 10 — вентиль; 11 — панель; 12 — боковое зеркало-отражатель; 13 — воздушная камера; 14 — смотровое окно

Если слой нагара на рабочей поверхности свечи зажигания тонкий и имеет цвет от серо-желтого до светло-коричневого, то его не следует удалять. Такой нагар практически не влияет на работу системы зажигания. Если же толщина слоя нагара велика или он темного цвета, то свечу зажигания следует обязательно очистить.

Ход выполнения работы:

Проверка свечей зажигания на приборе Э203-П на искрообразование и герметичность.

Общий вид прибора и его схема показаны на рис. 2.

Корпус 9 прибора крепится к столу или верстаку двумя винтами и заземляется проводником, подключаемым к клемме 6. Прибор питается от сети переменного тока 220 В.

Проверяемые свечи зажигания ввертывают в воздушную камеру Д имеющую смотровое окно 14 и два боковых отверстия с резьбой М 14x1,25 и М 18x1,5, закрытых заглушками. В каждой заглушке имеется окно и зеркало-отражатель 12, В воздушную камеру 13 сжатый воздух подается от поршневого насоса, приводимого рукояткой 8. Давление воздуха контролируют по манометру 3. На панели 11 крепятся кнопка 1 «Сеть» включения прибора и вентиль 10 выпуска сжатого воздуха после проверки свечи зажигания. Внутри прибора имеется преобразователь напряжения 220 В.

Шнур 7подключают в розетку напряжением 220 В.

Соединяют наконечник высоковольтного провода 2 с контрольным разрядником 4, закрепленным на откидной крышке 5. Нажимают кнопку 1, при этом на разряднике 4 должно наблюдаться бесперебойное искрообразование.

Перед проверкой свечу зажигания очищают от нагара и регулируют нормальный зазор между электродами. Затем ввертывают свечу зажигания в воздушную камеру 13 вместо заглушки, имеющей такую же резьбу, как и у проверяемой свечи зажигания. Завертывают до отказа вентиль 10 и рукояткой 8 насоса создают давление в камере 13 от 7500 до 8500 Па. Затем присоединяют высоковольтный провод 2 к проверяемой свече зажигания. Нажимают на кнопку /, и в течение 2—3 с наблюдают через верхнее смотровое окно 14 за искрообразованием между электродами свечи зажигания, а через боковое зеркало-отражатель 12 — за утечкой тока по нагару. Через боковое зеркало должен быть виден светлый ореол вокруг центрального электрода. При утечке тока через слой нагара или трещины в изоляторе искрообразование между электродами будет с перебоями, а место утечки будет видно через зеркало-отражатель. Свеча зажигания считается пригодной для эксплуатации, если давление при бесперебойном искрообразовании соответствует следующим данным;

Зазор, мм...............0,5 0,6 0,8 0,9

Давление, МПа.....0,7 0,6 0.45 0,4

Искрообразование считают бесперебойным, если при визуальном наблюдении и установившемся давлении в камере прибора, искры проскакивают между центральным и боковым электродами свечи зажигания непрерывно, без затухания в течение 30 с.

Для проверки герметичности свечи зажигания создают давление воздуха 10 000 Па и наблюдают за показаниями манометра 3. Утечка воздуха допускается не более 500 Па в течение 1 мин, а для свечей зажигания с изолятором из термоцемента — 500 Па за 10 с.

2. Очистка свечей зажигания от нагара на приспособлении Э203-О.

Сжатый воздух под давлением 3000—6000 Па подводится через штуцер в камеру приспособления Э203-О (рис. 1). Перед установкой свечи зажигания переводят рукоятку 4 в положение «М14» или «М18» в зависимости от диаметра резьбы очищаемой свечи зажигания. Устанавливают сухую свечу зажигания в отверстие 3 и нажимают кнопку 2 «Песок». Во избежание разрушения верхнего слоя изолятора очистку свечи зажигания производят не более 10 с.

При очистке свечу, зажигания поворачивают вокруг оси с небольшим наклоном в стороны. Для удаления песка из пространства между изолятором и. корпусом свечи зажигании нажимают на кнопку 1 «Воздух» и в течение 5—10 с обдувают свечу зажигания воздухом.

Отчет о работе.

1. Описать приспособление Э203-О и прибор Э203-П.

2. Описать проверку свечей зажигания на приборе Э203-П на искрообразование и герметичность.

3. Описать очистку свечи зажигания от нагара

4. Начертить эскизы: приспособления Э203-О и прибора Э203-П.

ИП

ип

ИП

Контрольные вопросы

1. Как обнаруживают обрыв, замыкание на корпус («на массу») и витковое замыкание в обмотках генератора переменного тока в в полгосных обмотках генератора постоянного тока? 2. Как обнаруживают обрыв в цепи обмоток якоря? 3. Как определяют замыкание обмоток на железо якоря? 4. Как определяют витковое замыкание в обмотках якоря? 5. Какие неисправности коллектора и как их устранить? 6. Какие основные технические условия на сборку генератора? 7. Как и по каким показателям испытывают генератор? 8. Каковы особенности испытания генераторов переменного тока? 9. Как испытывают и регулируют составные части вибрационного реле-регулятора? 10. Как испытывают и регулируют составные части контактно-транзисторного реле-регулятора? 11. Какие неисправности бывают у диодов и транзисторов? 12. Как можно проверить исправность диодов, выпрямителей, транзисторов? 13. Как проверяют и регулируют механизм привода стартера? 14. Как проводят испытания стартеров?

Правила техники безопасности при проведении лабораторных работ.

Монтаж электрических схем вести при отключенном источнике тока. Включить источник тока только после проверки правильности собранной схемы. При использовании контрольных ламп напряжением 127 и 220 В следует надевать диэлектрические перчатки. Штепсельные розетки, вилки Я шнуры включения приборов и потребителей тока должны иметь исправную изоляцию, Не проверять аккумуляторы нагрузочной вилкой в том же помещении, где проводится их зарядка или имеются пары бензина. Проверять аккумуляторные батареи нагрузочной вилкой можно не ранее чем через 1 ч после окончания зарядки и при завернутых пробках. Во время приготовления электролита наливать только кислоту в дистиллированную воду (небольшими порциями), перемешивая электролит стеклянной или эбонитовой палочкой. Электролит приготавливать в керамической или пластмассовой кислотостойкой посуде. При работе с кислотой, разборке аккумуляторных батарей, промывке их деталей, заливке электролита следует надевать защитные очки и резиновые перчатки, фартук и резиновые сапоги. При попадании электролита на кожу рук, лица немедленно смыть его холодной водой и протереть это место раствором питьевой соды или нашатырным спиртом. Серную кислоту и электролит хранить в стеклянных бутылках, плотно закрытых пробками. -Для предохранения от" ожогов при заливке свинца и заливочной мастики надевать защитные очки и брезентовые рукавицы. Ложки для заливки свинца и формы должны быть сухими и прогретыми. Аккумуляторные батареи заряжать в отдельном помещении с вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу. Электрощит и зарядный агрегат не должны находиться в этом помещении.

Приложение

ФГОУ СПО

Курский электромеханический техникум

Лабораторная работа № __

по дисциплине:

«Эксплуатация, ТО и ремонт транспортного электрооборудования и автоматики»

специальности 190501

тема работы .

Выполнил студент группы

______________________

Проверил преподаватель

______________________

2008

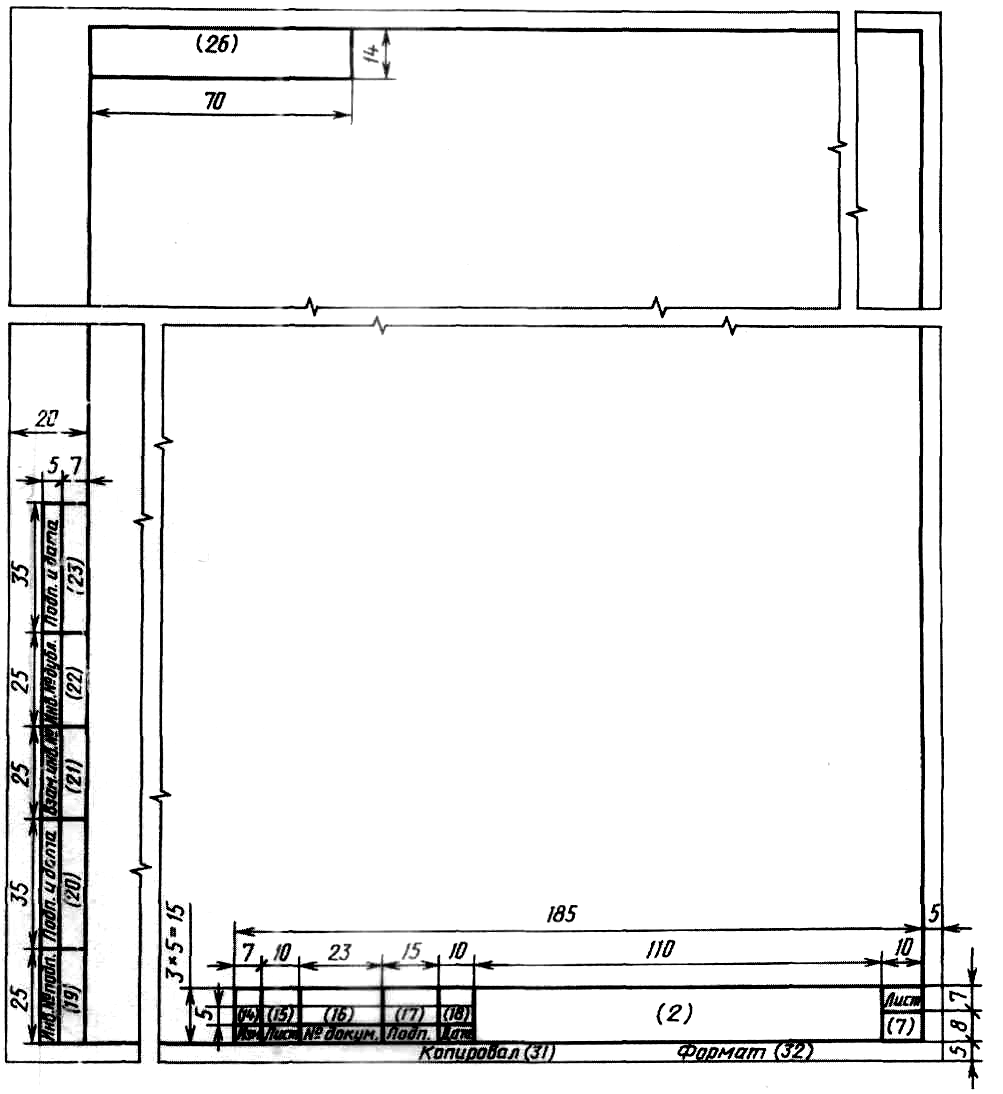

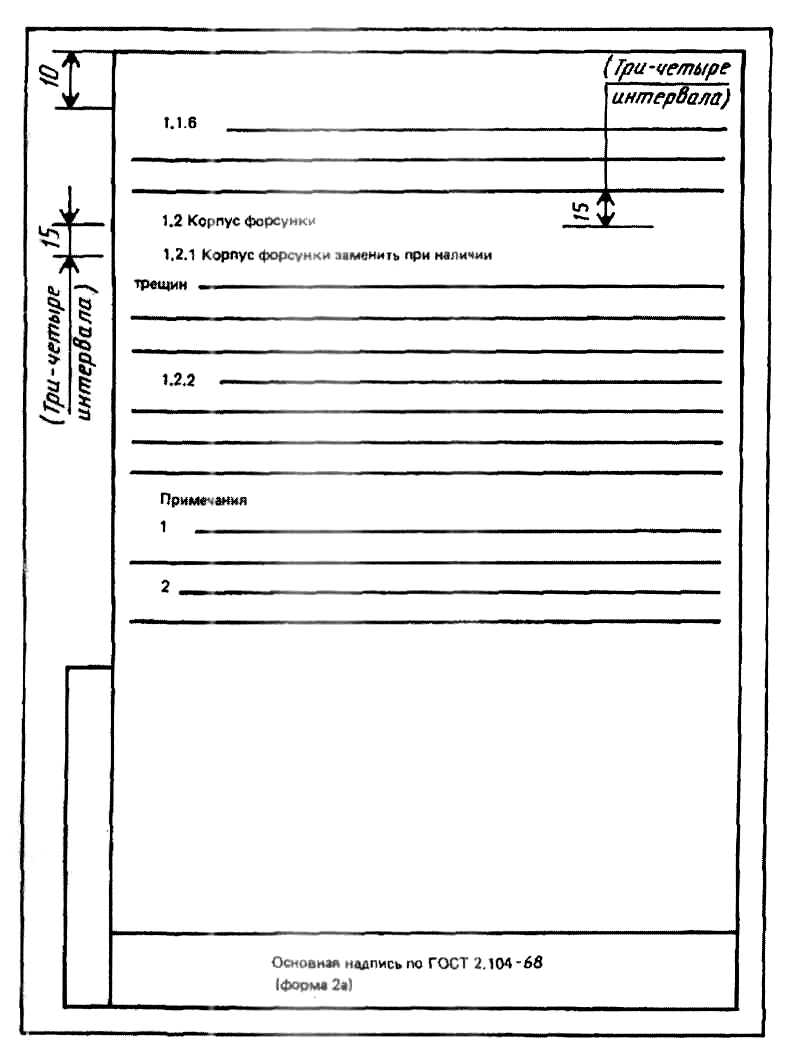

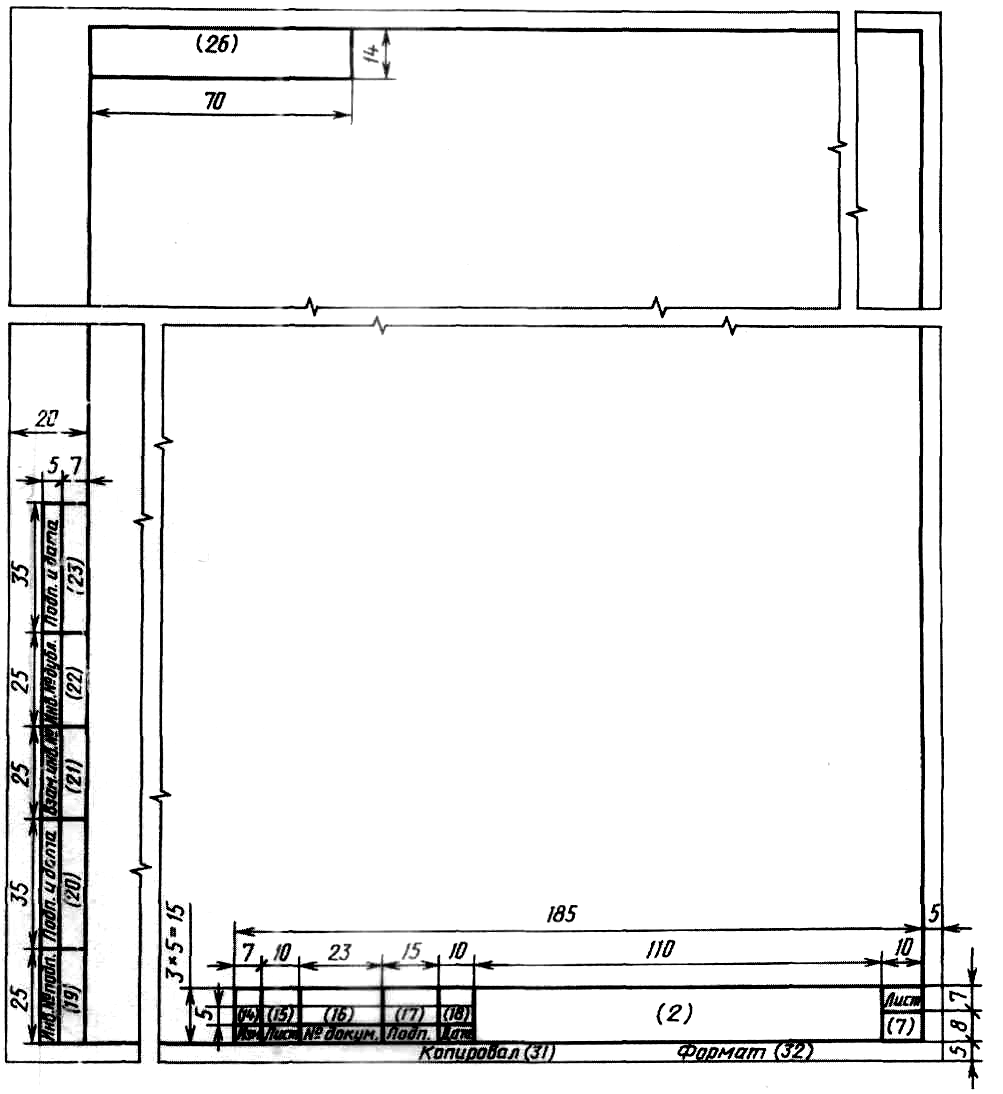

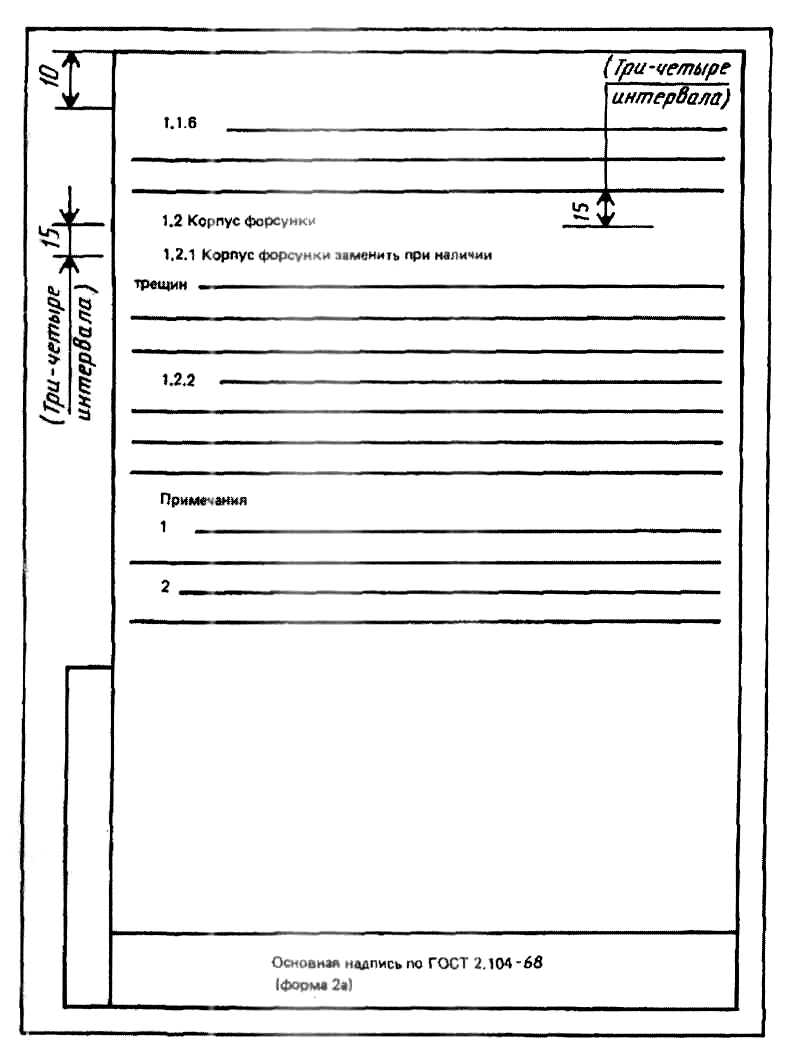

ГОСТ 2.105-95

Примерное выполнение текстового документа

ГОСТ 2.105-95

ГОСТ 2.104-68

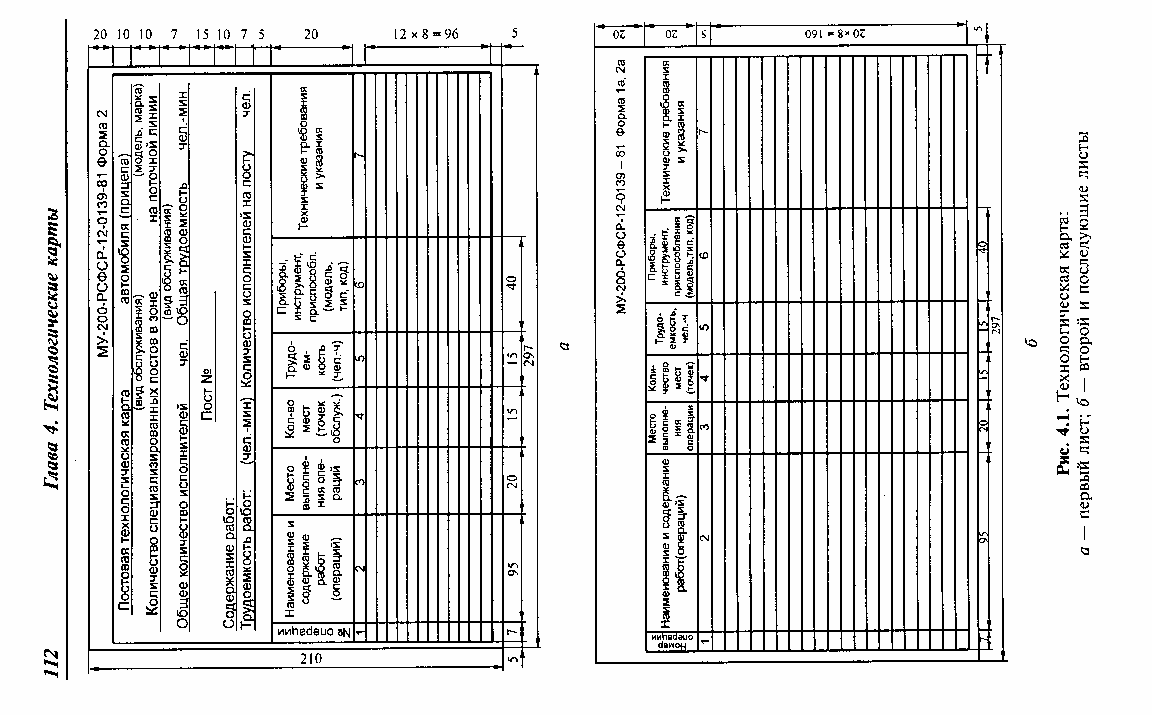

Форма 2 Основная надпись для текстовых конструкторских документов (первый или заглавный лист)

ГОСТ 2.104-68 С. 5

ГОСТ 2.104-68 С. 5

Форма 2аОсновная надпись для чертежей (схем) и текстовых конструкторских документов (последующие листы) Форма 2а

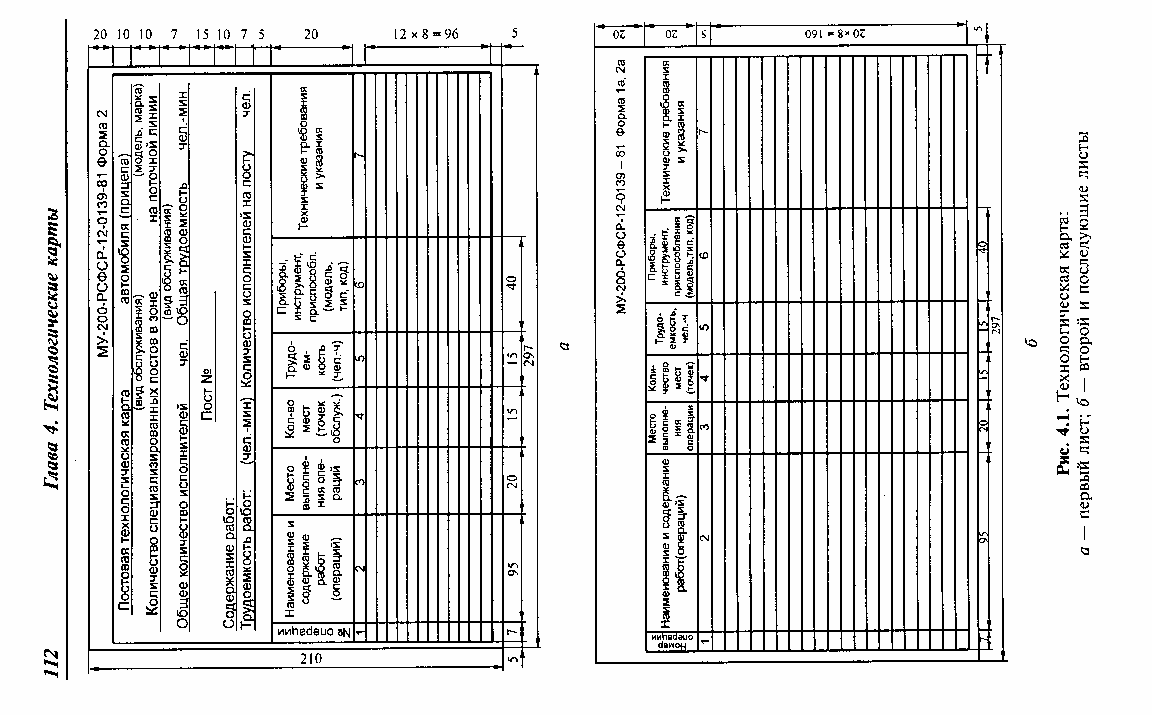

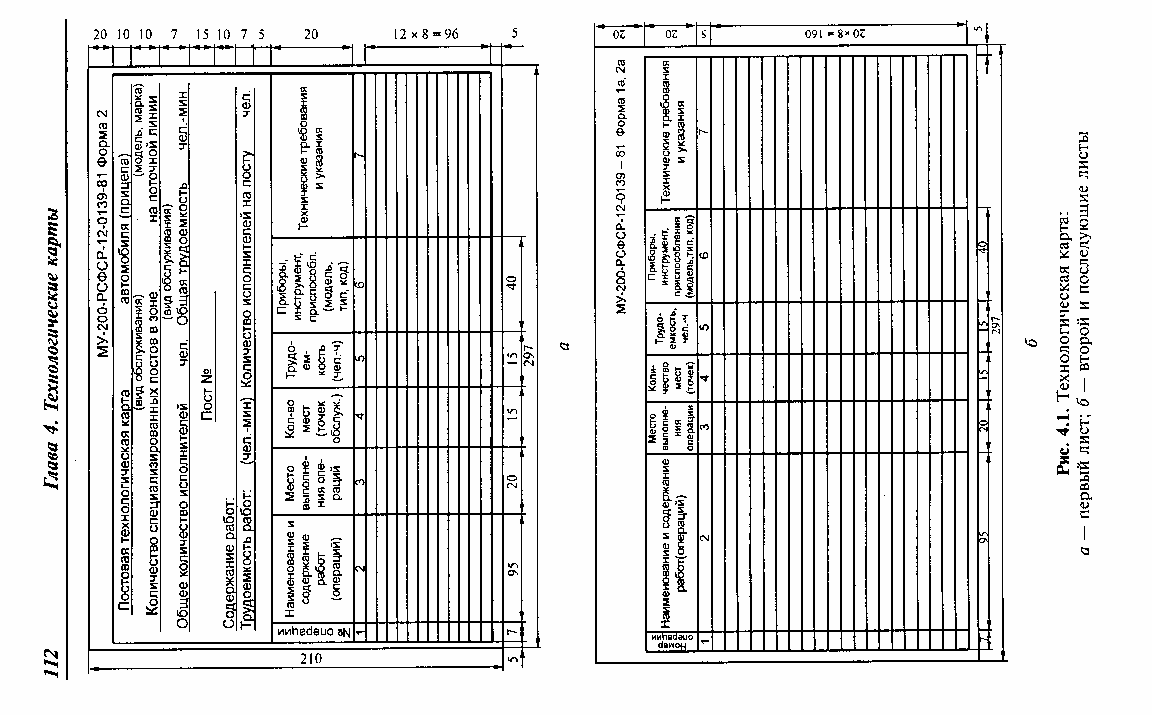

Технологическая карта лист 1

Технологическая карта лист 2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГОСТ 3940—84. Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия (разд. 1, п. 1.16.1, 1.17; разд. 3, п. 3.1, 3.8, 3.9, 3.11);

Справочник по электрооборудованию автомобилей. — М.: Машиностроение, 1994.

Литвиненко В.В. Электрооборудование автомобилей ГАЗ. Устройство, поиск и устранение неисправностей. — М.: За рулем, 2002.

Электрооборудование автомобилей: Справочник/ Под ред. Ю. П. Чижкова.-М.: Транспорт, 1993. - С. 134 — 137.

Акимов СВ., Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей: Учебник для вузов. — М.: За рулем, 1999.

И.С. Туревский, Дипломное проектирование автотранспортных предприятий. – М.: Форум – инфра. – М., 2007.

43

ГОСТ 2.104-68 С. 5

ГОСТ 2.104-68 С. 5