Александр Исаевич Солженицын

«Матрёнин двор»

*11 декабря 1918

- Место рождения

- Место проживания

- Политические взгляды:

*Кисловодск, терская область, РСФСР

*РСФСР, Швейцария, США, Россия

*диссидент, выступавший в течение 1960-1980гг. против политического строя СССР,

коммунистических идей, политики властей

- Место смерти

- Род деятельности

*3 августа 2008 (89 лет)

*Академик

*Москва, Российская федерация

*Прозаик, историк-публицист, поэт и общественный деятель;

Российской Академии наук

*Повесть, рассказ, роман, публицистика, эссе, «крохотки», лексикография

Премии:

*Нобелевская премия по литературе (1970)

*Темплтоновская премия

*Большая премия Французской Академии морально-политических наук

*Орден Отечественной войны 1 степени

*Орден Красной Звезды

*Орден Звезды Румынии

- Родился 11 декабря 1918 года в обеспеченной и образованной крестьянской семье. Воспитывала мать, так как отец умер, получив рану на охоте, через 6 месяцев после рождения сына. Жизнь Солженицына складывалась поначалу как житие одного из его любимых исторических персонажей - протопопа Аввакума

- На всю жизнь отложились в его памяти длинные очереди женщин к тюрьмам НКВД в Ростове-на-Дону, где жили тогда Солженицыны; его вступление в комсомол и участие в любительских спектаклях; учёба одновременно в двух институтах: в Ростовском университете на физмате и заочно в Московском институте философии и литературы – мечтал стать писателем.

- Университет закончил с отличием и был рекомендован деканатом ассистентом или аспирантом.

- Интересовался театром. Летом 1838 года сдавал экзамены в театральную школу-студию Ю.А.Завадского, но неудачно.

- 27 апреля 1940 года женился на студентке Ростовского университета Наталье Решетовской (1918—2003), с которой познакомился в 1936 году.

- В сентябре 1941 года вместе с женой получил распределение школьным учителем в Морозовск Ростовской области, однако уже 18 октября был призван и направлен в грузовой конный обоз рядовым.

- По законам жития судьба принесла ему новые испытания. Наступил 1941 год, и 18 октября Солженицын был призван на фронт. Сначала офицерское училище, затем фронтовой путь от орла до Восточной Пруссии, боевые награды: Орден Отечественной войны 2 степени и Орден Красной Звезды.

- На фронте Солженицын продолжал интересоваться общественной жизнью, но стал критически относиться к Сталину (за «искажение «ленинизма»»); в переписке со старым другом (Николаем Виткевичем) ругательно высказывался о «Пахане», под которым угадывался Сталин.

- Письма вызвали подозрение военной цензуры.

2 февраля 1945 года последовало телеграфное распоряжение № 4146 о немедленном аресте Солженицына и доставке его в Москву.

- 3 февраля армейской контрразведкой начато следственное дело 2/2 № 3694—45. 9 февраля Солженицын в помещении штаба подразделения был арестован, лишён воинского звания капитана, а затем отправлен в Москву, в Лубянскую тюрьму.

В 1945 – Солженицына приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей, 5 лет провёл в Москве и Подмосковье, 3 – в Средней Азии.

В 1952 году, пройдя круги тюремного ада, стал свидетелем восстания заключённых в Экибастузе.

Лагерь – отрицательная школа жизни… А.И.Солженицын

- Сосланный на вечное поселение в Казахстан, сочинивший уже несколько произведений, Солженицын узнаёт, что смертельно болен: диагноз – рак.

- И снова, как в житии, происходит чудо – рак отступает.

После освобождения Солженицын был отправлен в ссылку на поселение «навечно» (село Берлик Коктерекского района Джамбульской области. Работал учителем математики и физики в 8-10 классах местной средней школы имени Кирова.

ГУЛАГ И снова, как в Житии , происходит чудо: после лечения, операции - болезнь отступает…

-

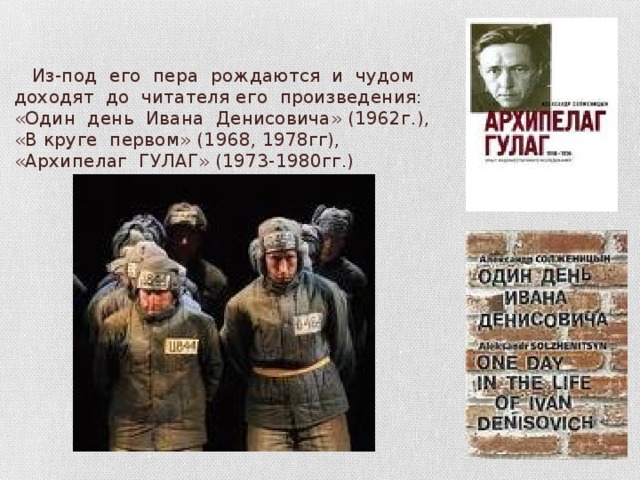

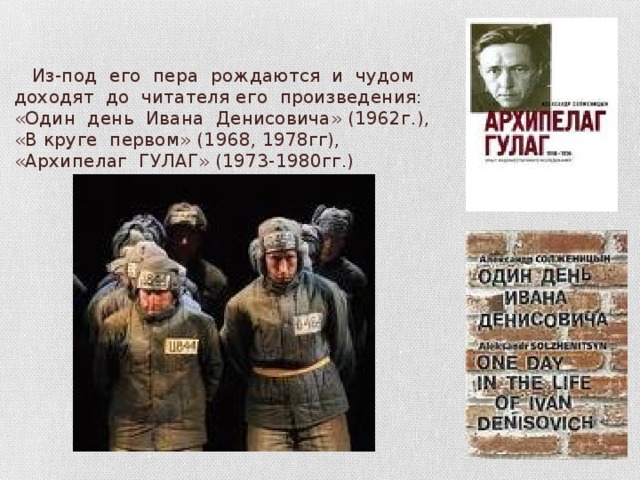

Из-под его пера рождаются и чудом доходят до читателя его произведения: «Один день Ивана Денисовича» (1962г.), «В круге первом» (1968, 1978гг), «Архипелаг ГУЛАГ» (1973-1980гг.)

- Автор создаёт произведения, в которых воплотил свои размышления о смысле жизни, о человечности, о борьбе добра и зла, о жизни и смерти: «Матрёнин двор», «Раковый корпус».

- Лишь немногие из них появились в советской печати, большинство текстов публиковалось на Западе, печаталось на машинке либо просто переписывалось по ночам, чтобы утром передать кому-то другому.

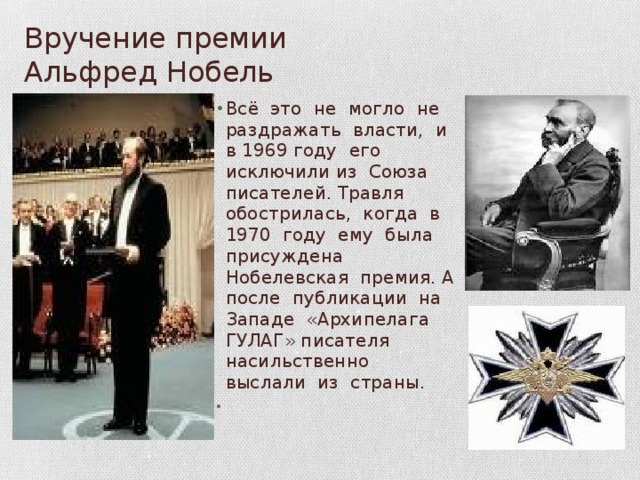

Вручение премии Альфред Нобель

- Всё это не могло не раздражать власти, и в 1969 году его исключили из Союза писателей. Травля обострилась, когда в 1970 году ему была присуждена Нобелевская премия. А после публикации на Западе «Архипелага ГУЛАГ» писателя насильственно выслали из страны.

А.И.Солженицын покидает Россию

После недолгих скитаний по Европе он поселяется в штате Вермонт в США

Семья А.И.Солженицына

Он много трудится, пишет книги и публицистические

статьи: «Не обычай дёгтем щи белить – на то сметана», «Великопостное письмо патриарху Пимену», «Бодался телёнок с дубом»

Здесь он создаёт многотомный роман-эпопею «Красное колесо», пишет публицистично-пастырские статьи, в которых призывает «…жить не по лжи, а по совести»

Осенью 1994 года возвращается в Москву

Вернувшись в Россию в 1994 году, пишет и публикует в журнале «Новый мир» философские миниатюры «Крохотки», создаёт «Литературную коллекцию» о творчестве русских писателей.

Снова в России .

- С приходом перестройки официальное отношение в СССР к творчеству и деятельности Солженицына стало меняться, были опубликованы многие его произведения (в журнале «Новый мир»).

- Одновременно в «Литературной газете» была опубликована статья Солженицына о путях возрождения страны, о разумных, на его взгляд, основах построения жизни народа и государства — «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения».

![Авторский гонорар за эту статью Солженицын перечислил в пользу жертв аварии на Чернобыльской АЭС ] . Статья вызвала огромное количество откликов. В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве, в этом же году он получает Госпремию за «Архипелаг ГУЛАГ».](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/10/14/s_5bc36f29b397f/img17.jpg)

- Авторский гонорар за эту статью Солженицын перечислил в пользу жертв аварии на Чернобыльской АЭС ] . Статья вызвала огромное количество откликов.

- В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве, в этом же году он получает Госпремию за «Архипелаг ГУЛАГ».

С семьёй: жена и сын Игнат

- В середине 90-х годов личным распоряжением президента Б.Н.Ельцина ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыкове.

- Солженицыны спроектировали и построили там двухэтажный кирпичный дом с большим холлом, застеклённой галереей, гостиной с камином, концертным роялем и библиотекой, где висят портреты Столыпина и Колчака.

- В 1997 году был избран действительным членом Российской Академии наук.

- В 1998 году был награждён Орденом Андрея Первозванного, однако от награды отказался: «От верховной власти, довёдшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу

Вручение Государственной Премии.

- 12 июня 2007 года президент Владимир Путин посетил Солженицына и поздравил его с присуждением Государственной премии.

- Сам писатель вскоре после возвращения в страну учредил Литературную премию своего имени для награждения писателей, «чьё творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы».

- Последние годы жизни провёл в Москве и на подмосковной даче. Незадолго до смерти болел, но продолжал заниматься творческой деятельностью. Вместе с женой Натальей Дмитриевной — президентом Фонда Александра Солженицына — работал над подготовкой и изданием своего самого полного, 30-томного собрания сочинений. После перенесённой им тяжёлой операции у него действовала только правая рука.

- Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни, в своём доме в Троице-Лыкове

- Смерть наступила в 23:45 по московскому времени от острой сердечной недостаточности.

- прах Александра Солженицына был предан земле в Некрополе Донского монастыря, рядом с могилой историка Василия Ключевского.

Не стоит село без праведника…

Под моими подошвами всю мою жизнь – земля Отечества, только её боль я слышу, только о ней пишу .

А.И.Солженицын.

Солженицын. Лето 1957 года

- Рассказ «Матрёнин двор», как и «Один день Ивана Денисовича», во многом автобиографичен.

- Прототипом главной героини Матрёны Васильевны Григорьевой была Матрёна Васильевна Захарова, женщина, у которой Солженицын жил после возвращения из ссылки.

- Село Тальково, где разворачиваются события, - это деревня Мальцево Курловского района Владимирской области.

- Но это не мемуары, а – «чистая литература».

- Повествование в нём передано рассказчику Игнатьичу, вернувшемуся летом 1957 года из пыльной горячей пустыни (читай: из казахстанской ссылки) и отправившемуся на «поиски живой души» в самую «нутряную Россию»

Герой рассказа «Матрёнин двор»

- Однако рассказ начинается с небольшого вступления о том, что на 184 км от Москвы поезд по непонятным причинам замедляет ход.

- Этот зачин предваряет повествование о событиях трагических. Но речь о них впереди.

- А пока мы узнаём о желании рассказчика учительствовать, о назначении в Торфопродукт, о поисках жилья и о том, что оно было наконец найдено в деревне Тальково у Матрёны, «одинокой женщины лет 60--ти»

МАТРЁНА

- А.Т.Твардовский сказал: «Почему судьба старой крестьянки, рассказанная на немногих страницах, представляет для нас такой интерес? Эта женщина не начитанная, малограмотная, простая труженица. И, однако, её душевный мир наделён таким качеством, что мы с ней беседуем, как с Анной Карениной».

- Сплошные НЕ! «У неё не так уборно, в запущи она живёт»; отзывы о Матрёне были неодобрительны: и не чистоплотная она была, и не бережная, и даже поросёнка не держала… Когда болела, «..не жаловалась, не стонала, не пила, не ела и ничего не просила»

- Матрёну не понимал не только Игнатьич, человек по своему душевному складу близкий героине, но и родственники, односельчане.

- В конце концов рассказчик постиг суть её характера и суть её жизни, но все остальные остались слепы и глухи.

- Почему? Об этом размышляет автор на страницах своего рассказа.

- Лучшие стороны характера Матрёны показывают несколько эпизодов. В первую очередь, это эпизод, когда Фаддей с сыновьями ломают горницу Матрёны, которую она решила отдать Кире. Автор говорит: «Ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда».

- И таких эпизодов много: и просьба соседки помочь докопать картошку, и просьба жены председателя помочь колхозу. Она никогда не отказывает никому, даже если больна, и не берёт взамен ни копейки.

- Она была в «ладах со своею совестью», была чиста, как ребёнок.

- И эта доброта довела Матрёну до гибели. Люди не могли понять её душу, а использовали её помощь и доброту в корыстных интересах, даже не пытаясь ничего дать взамен.

- Но ей и не нужны были ни деньги, ни продукты, а внимание, понимание, уважение.

- А этого-то она и не дождалась!…

- Муж пропал на войне, она не знала любви, заботы…

- Матрёна никому не рассказывала о своей тяжёлой судьбе, видимо, боясь показаться слабой или просто не желая никого обременять.

- Матрёна принимает тяжёлое решение сломать горницу, чтобы строиться приёмной дочери – лесу нет, а участок получен.

- Она отчётливо понимает: «…было это - конец её жизни всей».

- Символично, что гибнет она в тот момент, когда помогает перевезти горницу на новое место.

- И приметы: потеря котелка на водосвятие, исчезновение колченогой кошки и «дуель» - словно предсказывают будущую трагедию.

- Все её поступки – нарушение всех норм и правил, «канонов».

- Жизнь её должна закончиться счастливой смертью, а не нелепой гибелью.

- Матрёна погибает. На прощании лишь два человека искренне горюют о ней: её верная подруга Маша и приёмная дочь Кира.

Всех остальных волнует один вопрос :

кому достанется Матрёнино добро.

Плач по покойнице – это «не просто плач, а своего рода политика», плач-спор о разделе имущества.

В финале звучит открыто голос рассказчика-повествователя и приговор: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша».

Рассказ, по существу, закончен пословицей. Но в словаре В.И.Даля она звучит иначе: «Не стоит город без святого, селение без праведника».

Солженицын же, не меняя структуру, усиливает смысл: ведь земля – это страна, родина, мир.

![Авторский гонорар за эту статью Солженицын перечислил в пользу жертв аварии на Чернобыльской АЭС ] . Статья вызвала огромное количество откликов. В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве, в этом же году он получает Госпремию за «Архипелаг ГУЛАГ».](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/10/14/s_5bc36f29b397f/img17.jpg)