Социально-историческая природа детства

Содержание

- Субъективный аспект изучения детства

- Исследования Э. Эриксона

- Исследования Ллойда Демоса

- Инфатицидный стиль

- «Бросающий» стиль

- Амбивалентный стиль

- Навязчивый стиль

- Социализирующий стиль

- Помогающий стиль

- Объективная картина детства

- Виды человеческого возраста

- Объективный аспект изучения детства предполагает исследование проблемы возникновения и развития детства как особого периода в жизни человека.

- Субъективный аспект изучения детства предполагает изучение отражения в общественном сознании самого факта наличия периода детства.

Субъективный аспект

Французский историк Ф. Ариес посвятил одну из своих работ исследованию того, какое отражение получало детство в литературе и искусстве в разные исторические эпохи, как менялся образ ребенка в истории общества. С точки зрения Ариеса, социальная ориентация на детство, как качественно своеобразный особый период в развитии человека, возникает относительно поздно. До XVI в. образ детства и ребенка не получал должного отражения в литературе и искусстве. Ценность детства была крайне низкой .

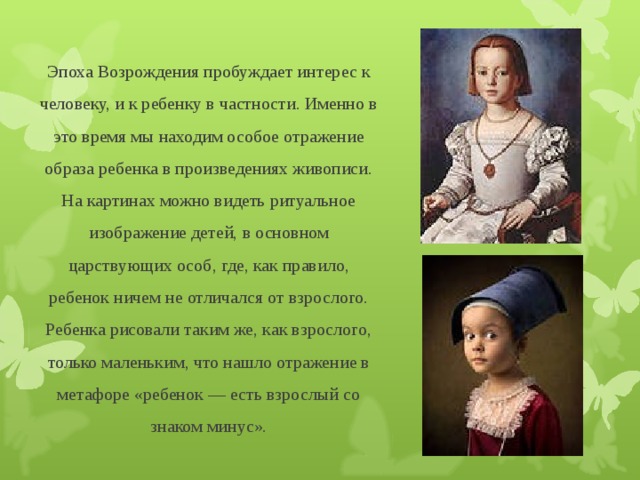

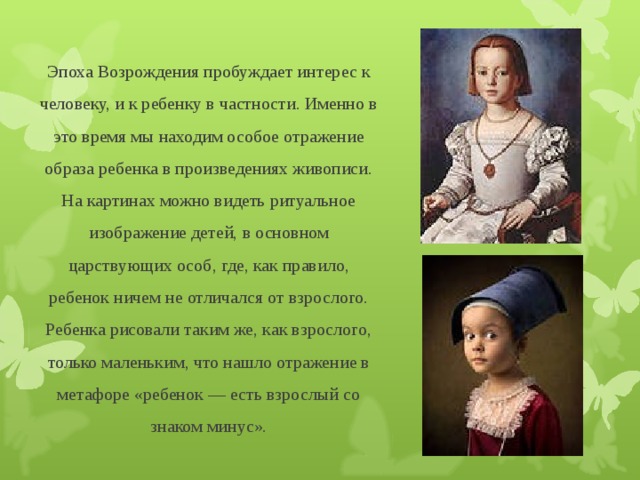

Эпоха Возрождения пробуждает интерес к человеку, и к ребенку в частности. Именно в это время мы находим особое отражение образа ребенка в произведениях живописи. На картинах можно видеть ритуальное изображение детей, в основном царствующих особ, где, как правило, ребенок ничем не отличался от взрослого. Ребенка рисовали таким же, как взрослого, только маленьким, что нашло отражение в метафоре «ребенок — есть взрослый со знаком минус».

В XVI в. Появляется интерес к изучению детской психики. В центр внимания перемещаются процессы воспитания и обучения, определяющие развитие личности.

В литературе того времени мы находим два образа ребенка.

Ребенок - объект обучения и воспитания

Ребенок – идеал чистоты и добродетели

Метод кросс культурных исследований

Этот метод представляет собой сравнительное изучение особенностей личностного и познавательного развития человека, а также содержания и методов воспитания детей в разных культурах народов мира. Метод возник в контексте решения общих задач сравнительного изучения разных культур, быстро привлек к себе внимание, стал востребованным и популярным. Когда обнаружили психологические различия между представителями разных культур, было высказано предположение, что культурный фактор является причиной различий в развитии личности и когнитивных процессов. Сверхзадача, поставленная в кросс культурных исследованиях, состояла в доказательстве роли и значения культуры в развитии человека. Возникало движение культурного детерминизма, напрямую связывающего особенности личности и познавательных процессов представителей различных культур с особенностями воспитания и культурными традициями. Согласно неофрейдизму, культурный тип человека представляет собой вариант базовых закономерностей личностного развития. Было введено понятие национального, или базовой структуры личности народа, которая складывается в детском возрасте и передается благодаря воспитанию. Представители социального бихевиоризма объясняли особенности национального характера или личности традициями воспитания в самые ранние годы.

Исследования Э. Эриксона

Э. Эриксона сравнивал развитие представителей североамериканской культуры (западноевропейской культуры) и так называемых архаических культур.

- Для западноевропейского человека характерны индивидуализм, отсутствие открытости и доверия к миру, эгоцентризм, четкая дифференциация границ личностного пространства.

- Представитель архаических культур, напротив, очень открыт, доверчив, оптимистичен, границы личности размыты, он идентифицирует себя со всей общиной (например, с жителями своей деревни).

Исследования Ллойда Демоса

Л. Демоз (американский историк и психолог) создал психогенную теорию истории общества. Исследователь закономерности развития общества свел к закономерностям развития детско-родительских отношений. С точки зрения Демоза, все исторические события (войны, революции, открытия и т. д.) связаны с особенностями детско-родительских отношений. Он попытался перенести основные идеи Фрейда на анализ исторического процесса. В его теории отражена тенденция изменения отношения к детям на протяжении истории человечества. Для доказательства автор прибегает к историческим фактам и мифам, считая, что существует шесть периодов, каждый из которых характеризуется особым отношением взрослых к ребенку и стилем воспитания.

Инфантицидный стиль

Этот стиль характерен для древних времен, когда отношение к ребенку было крайне жестоким. Инфантицид предполагает насилие, истребление, массовое детоубийство. Примерами являются: библейский сюжет избиения младенцев; воспитание детей в Древней Спарте, где физически слабых и больных «отбраковывали», лишая жизни. Ценность детской жизни была крайне не высока, на ребенка обращали внимание, только когда он подрастал. Демоз связывал это с мифом о первобытной орде (3. Фрейд). Детей истребляли в раннем детстве, боясь, что выросшие дети станут соперниками отца в борьбе за любовь матери.

«Бросающий» стиль

Он характеризуется тем, что ребенка отлучали от родителей, как только мать прекращала кормить его грудью. Его отдавали на воспитание либо кормилице, либо общине, патриархальной многоядерной семье. Например, крестьянский ребенок становился объектом воспитания патриархальной общины. Такое положение дел сохранилось и сегодня в архаических культурах. В работе с детьми часто используют методику «рисунок семьи» — ребенку предлагают нарисовать семью и по особенностям продукта и процесса рисования делают вывод о характере его отношений с родителями и некоторых личностных особенностях. Современные европейские ученые провели исследование особенностей воспитания детей и детско-родительских отношений в одной из арабских деревень. Деревня уже приобщена ко всем благам цивилизации. Девочке предложили нарисовать семью, она с удовольствием согласилась. Весь лист бумаги был испещрен человеческими фигурами. Исследователи решили, что ребенку тяжело живется: та-к как ему не хватает внимания и тепла со стороны родителей, он расширяет границы семьи. Потом девочка попросила еще лист, объяснив это тем, что у нее вся деревня не помещается на одном листе. Таким образом, для нее семья ассоциировалась со всей деревней, поскольку все ее жители активно включены в процесс воспитания.

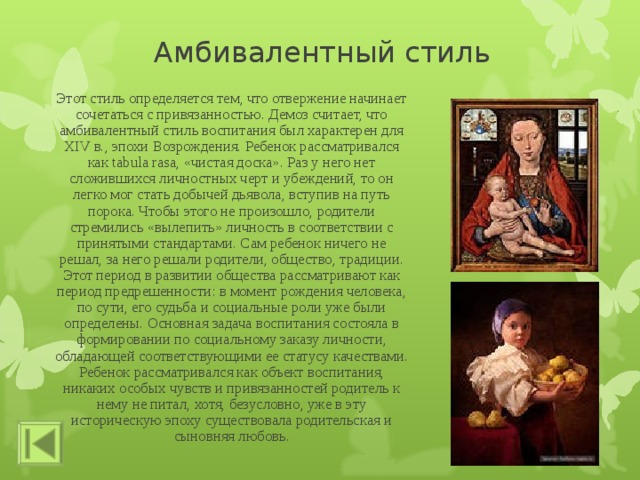

Амбивалентный стиль

Этот стиль определяется тем, что отвержение начинает сочетаться с привязанностью. Демоз считает, что амбивалентный стиль воспитания был характерен для XIV в., эпохи Возрождения. Ребенок рассматривался как tabula rasa, «чистая доска». Раз у него нет сложившихся личностных черт и убеждений, то он легко мог стать добычей дьявола, вступив на путь порока. Чтобы этого не произошло, родители стремились «вылепить» личность в соответствии с принятыми стандартами. Сам ребенок ничего не решал, за него решали родители, общество, традиции. Этот период в развитии общества рассматривают как период предрешенности: в момент рождения человека, по сути, его судьба и социальные роли уже были определены. Основная задача воспитания состояла в формировании по социальному заказу личности, обладающей соответствующими ее статусу качествами. Ребенок рассматривался как объект воспитания, никаких особых чувств и привязанностей родитель к нему не питал, хотя, безусловно, уже в эту историческую эпоху существовала родительская и сыновняя любовь.

Навязчивый стиль

Он характерен для XVIII в., эпохи Просвещения. В это время стиль воспитания приобрел форму стремления к тотальному контролю не только за поведением, но и за внутренним миром мыслей и переживаний ребенка. Навязчивым этот стиль считают потому, что общество ставило своей целью формирование того типа личности, который считало необходимым.

Социализирующий стиль

Этот стиль воспитания характерен для XIX-XX вв., когда детство рассматривалось исключительно как период подготовки к взрослой жизни, период учения, тренировки определенных социальных и моральных качеств. Понятие социализации было наиболее востребовано в это время в детской психологии. Ребенок от рождения не признавался полноценным субъектом общественной жизни. Его необходимо было таким сделать. Детство выступало периодом обкатки, формирования и шлифовки личности. Природное замещалось социальным, культурным.

Помогающий стиль

Датируется серединой XX в. Это время признания обществом самоценности детства и ребенка. Если прежде взрослый был идеалом, а ребенок рассматривался исключительно как взрослый со знаком минус (отсутствие моральных качеств, низкий интеллект, плохое внимание), то теперь создается новый образ — ребенок как уникальный мир, микрокосмос, детство имеет непреходящее значение и обладает самоценностью. Признание обществом права ребенка на выбор самостоятельного пути развития отражено в Конвенции о правах ребенка. В связи с изменением отношения общества к детству, постепенно меняется и отношение к ребенку. Детская психология в своих теоретических концепциях, последовательно сменяющих друг друга, также отразила периоды изменения отношения общества к детству и ребенку.

Объективная картина детства

Культура является ведущим фактором, определяющим развитие детства. Детство — это социокультурный феномен. Можно возразить, что детство есть и у животных. И действительно, у высших видов животных мы находим некий прообраз детства. Детство возникает у видов, ведущих сложный образ жизнедеятельности, требующий приобретения определенного индивидуального опыта, дополняющего инстинктивный опыт. Для доведения инстинктивных форм поведения до определенного совершенства нужен период научения, поэтому возникает детство. Второе условие возникновения детства — цикличность воспроизводства потомства и сокращение его численности, когда каждая особь в потомстве приобретает ценность для сохранения вида. Детство животных — это период, когда весь уход осуществляется взрослыми, а детеныш направлен на совершенствование инстинктивных форм поведения. Детство человека имеет иную природу. Детство первоначально возникает как период подготовки к взрослой жизни. Ритуалы и обряды, наблюдаемые в нашей жизни, часто являются следами ритуалов, сопровождающих ранее переход ребенка к новому взрослому статусу.

линии развития человека

органическое физическое развитие

половое созревание

социальное развитие

психическое развитие

Виды человеческого возраста

- хронологический возраст, количество лет с момента рождения;

- биологический возраст: во-первых, уровень органической зрелости, определяемый состоянием анатомических и физиологических структур; во-вторых, потенциальный возраст жизни человека как биологического вида;

- психологический возраст. Впервые был введен В. Штерном как понятие умственного возраста и соответствующего коэффициента умственного развития.

- социальный возраст: характеризует социальный статус человека, т. е. место, занимаемое им в обществе и определяющее систему социальных требований, ожиданий и прав.