Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности» имени П.Л. Капицы (ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы)

Исследовательская работа

«Имя на карте. Ледник Кропоткина.»

Автор работы:

Николаенко Виталий, 6 «А» класс

Руководитель:

Николаенко Оксана Сергеевна.

Московская область, г. Долгопрудный

2018 г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Кропоткинские топонимы………………………………………………………………………………………………….4

2. Биография Петра Алексеевича Кропоткина………………………………………………………………………5

3. Музей Кропоткина……………………………………………………………………………………………………………..9

4. Ледник Кропоткина……………………………………………………………………………………………………………9

Заключение……..…………………………………………………………………………………………………………………..12

Список литературы………………………………………………………………………………………………………………13

Приложения…………………………………………………………………………………………………………………………14

Введение.

В этом году, в качестве волонтера, я участвовал в научно-исследовательской экспедиции Кроноцкого биосферного заповедника. Целью экспедиции являлось выявление современного экологического состояния природных объектов, мониторинг популяции охраняемых видов флоры и фауны заповедника. В составе экспедиции были научные сотрудники Кроноцкого заповедника: биологи, геологи и гляциолог, а так-же лесники и волонтеры. Комплексное исследование с участием специалистов в разных областях науки дает возможность изучить полную картину динамики изменения экологического состояния охраняемых объектов. Программа экспедиции включала в себя посещение таких уникальных мест как: Долина Гейзеров, кольдера вулканы Узон, Долина Смерти и вулканы Кихпиныч и Большой Семячик. Это уникальные природные объекты. Я решил рассказать о леднике Кропоткина так, как он мало изучен из-за отдаленности и даже научные экспедиции бывают там крайне редко.

Меня заинтересовал вопрос, почему ледник назван именно так.

Цель исследования: Узнать почему ледник вулкана Большой Семячик носит имя Петра Алексеевича Кропоткина.

Задачи исследования:

1.Посетить ледник Кропоткина совместно с научной-исследовательской экспедицией Кроноцкого заповедника.

2.Выяснить какие географические объекты названы именем П. А. Кропоткина.

3.Изучить биографию П.А. Кропоткина.

4.Побывать в музее П.А. Кропоткина в городе Дмитров.

5. Обобщить результаты наблюдений в таблице.

6. Создать макет ледника.

1.Кропоткинские топонимы.

В нашей стране всего один памятник П.А.Кропоткину в Дмитрове. Но его книги можно обнаружить в библиотеках многих стран, а имя — на географических картах. Кропоткин был известен и как политик и как ученый.

Самый первый «кропоткинский топоним» появился в 1898 году в Восточной Сибири. На карте Иркутской области вдоль окраины Патомского нагорья протягивается надпись — «хребет Кропоткина». Рядом находится поселок Кропоткин, бывшему Тихоно-Задонскому прииску. Поселок был переименован в 1930 году, в преддверии 10-й годовщины со дня смерти Кропоткина. Сейчас в нем работает прииск «Светлый», в здании управления которого организован своего рода небольшой музей П.А.Кропоткина.

А на 3000 км почти прямо на юг от этих мест, уже за границей Иркутской области, но в бассейне реки Иркут есть еще один кропоткинский топоним — потухший вулкан Кропоткина. Это один из двух вулканических конусов, обнаруженных П.А.Кропоткиным во время его Саянской экспедиции 1865 года. В 30-х годах XX века вулканический конус исследовал геолог И.Перетолчин. Он и назвал его именем Кропоткина, о работах которого, конечно, хорошо знал.

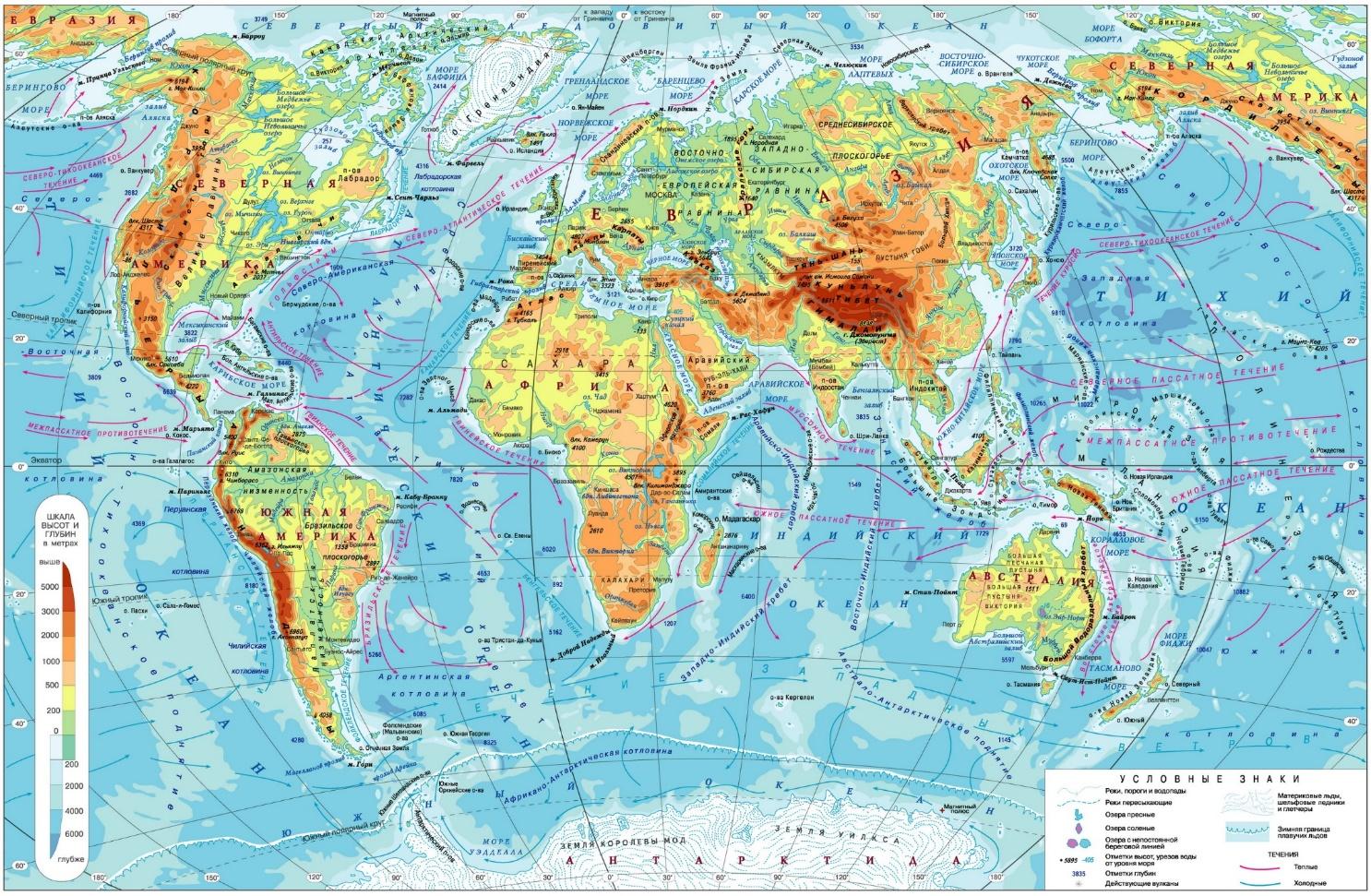

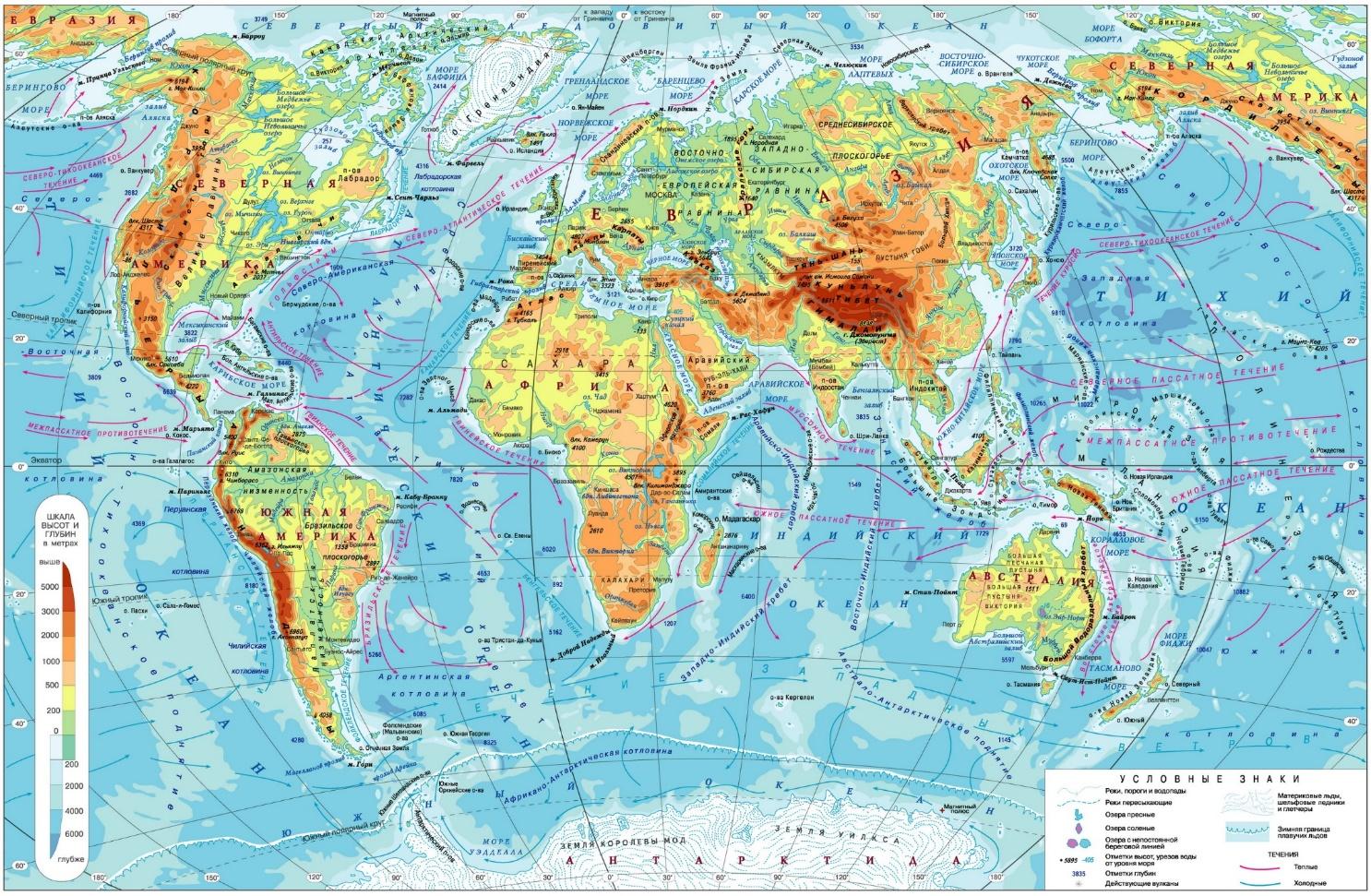

Имя И.А.Кропоткина запечатлено на картах двух полярных архипелагов. Острова Кропоткина — для западной группы островов в пределах архипелага Земля Франца-Иосифа, ледниковый купол Кропоткина — на самом западном острове этого архипелага, Земле Александры, ледник Кропоткина — на одном из островов Северной Земли. Уже в 60-х годах XX столетия работавшие на Шпицбергене геологи, хорошо знакомые с кропоткинским трудом «Исследования о ледниковом периоде», дали имя Кропоткина одному из множества ледников принадлежащего Норвегии архипелага.[2. Стр. 32]

Даже на крайний юг планеты, в ледяную Антарктиду, попало имя Кропоткина там находится гора Кропоткина, названная так советскими учеными из ленинградского института Арктики и Антарктики. Ее высота — 3176 м.

Конечно, эти названия островов, ледников и гор относятся к местам, практически совсем не населенным, и с ними встречаются, в общем-то, немногие. Но есть в нашей стране места, где сотни и тысячи людей каждодневно слышат, видят и произносят фамилию — Кропоткин. Прежде всего, это относится, конечно, к москвичам, проезжающим в метро станцию «Кропоткинскую», или живущим в Кропоткинском переулке, где сохранился одноэтажный особняк с колоннами, в котором в 1842 году родился Петр Алексеевич, о чем сообщает памятная доска на доме, работы Сергея Меркурова. К сожалению, дом, в котором до 1941 года был открыт Музей П.А. Кропоткина, используется до сего времени МИДом, предоставившим его для Представительства Палестинской национальной администрации.

«Семейство» кропоткинских названий в Москве обязано своим происхождением постановлению Моссовета, принятому вскоре после похорон П.А.Кропоткина в феврале 1921 года. Примерно тогда же появился город Кропоткин на Северном Кавказе, неподалеку от Армавира, в теперешнем Краснодарском крае — был переименован поселок Романовский Хутор при железнодорожной станции Кавказская. В этом городе есть и Кропоткинская улица, с которой можно встретиться и в ряде других городов — в Армавире, Ейске, Дмитрове, Сергиевом Посаде Московской области, Кимрах Тверской области…[2.стр.32]

В своей работе мы расскажем еще об одном географическом объекте названном в честь П.А. Кропоткина- леднике Кропоткина.

Надо сказать, что Петру Алексеевичу Кропоткину в общем-то повезло в отношении географических названий, и это связано прежде всего с необычайной разносторонностью его деятельности и популярностью его в самых различных слоях общества. Что же это был за человек?

2. Биография Петра Алексеевича Кропоткина.

Петр Алексеевич Кропоткин родился 27 ноября (9 декабря) 1842 года, в Москве. В память об этом на доме 26 по Кропоткинскому переулку установлена доска с барельефом работы скульптора С. А. Меркурова. Отец-князь Алексей Петрович Кропоткин, отставной генерал-майор. Мать его Екатерина Николаевна, была дочерью героя 1812 года генерала Н.С. Сулимы. Родословную Кропоткины вели от легендарного Рюрика, основателя первой царской династии на Руси. Знаменитый князь Игорь, князь Владимир, в 988 году крестивший Русь, его сын Ярослав Мудрый и внук Владимир Мономах были его предками Петра Алексеевича. С девятого поколения рюриковичей началась «ветвь» князей смоленских, один из них прозван был за свой трудолюбивый характер Кропоткой. Отсюда и произошла фамилия Кропоткиных. Петр Алексеевич Кропоткин был рюрикович «в тридцатом колене».[3.стр.14]

После окончания Первой Московской гимназии, Петр Кропоткин учился в Пажеском корпусе самом привилегированном в то время учебном заведении, основанном для пополнения рядов гвардии. Кропоткин с самого начала был первым учеником и в старшем классе (1861 г.) он стал камер-пажом Александра II. Благодаря этому Петр смог близко познакомиться с Александром II. По окончании курса в Пажеском корпусе, к удивлению всех своих родных и знакомых, выбрал местом своей службы не Петербург, где ему открывалась широкая возможность сделать блестящую карьеру, но отдаленную окраину России — Восточную Сибирь.

Объясняя свое решение, П. А. говорит: «Я решил поехать в Сибирь, там путешествовать, увидать новую природу, новые племена людей, пожить жизнью, близкой к природе, увидеть горные страны и такие великие реки, как Амур и Уссури, в области которых тропическая природа странным образом смешивается с полярной, — где лианы и дикий виноград вьются вокруг северной ели и где тибетский тигр встречается с якутским медведем».[1.стр.87]

Служебное положение позволило Кропоткину организовать и провести ряд экспедиций по неисследованным ранее районам Восточной Сибири и Дальнего Востока (1864 год — путешествие через Большой Хинган и Сунгарийская экспедиция; 1865 год — экспедиция в Восточные Саяны; 1866 год — Олекминско-Витимская экспедиция). Одновременно он много читал, приобретал научные знания в области географии и геологии, вел наблюдения за растениями, животными, интересовался бытом и нравами местного населения. Сибирь дала Кропоткину понимание жизни и, что особенно важно, как жизни природы, так и жизни общества.

Из Записок революционера [1.стр. 110-137]

«Пять лет, проведенные мной в Сибири, были для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера. Я приходил в соприкосновение с различного рода людьми, с самыми лучшими и с самым худшими, с теми, которые стоят наверху общественной лестницы, и с теми, кто прозябает и копошится на последних ее ступенях: с бродягами и, так называемыми, неисправимыми преступниками. Я видел крестьян в их ежедневной жизни и убеждался, что мало может дать им правительство, даже если оно одушевлено лучшими намерениями. Наконец, мои продолжительные путешествия, во время которых я сделал более семидесяти тысяч верст на перекладных, на пароходах, в лодках, главным образом, верхом - удивительно закалили мое здоровье.»

Кропоткин встречался с декабристами Д.И. Завалишиным и И.И. Горбачевским, ссыльнокаторжным революционером М. Л. Михайловым.

Участвовал в комиссиях — по подготовке проекта реформ тюрем и систем ссылки, а также над составлением проекта городского самоуправления, однако вскоре был разочарован существующим управленческим аппаратом и потерял интерес к идее реформистского преобразования.

Необходимость систематического образования для дальнейшей научной работы, резкое ухудшение общественного климата в Сибири после подавления восстания ссыльных поляков (1866 г.), наконец, стремление к личному участию в решении жгучих вопросов современности — все это заставило Кропоткина в начале 1867 года выйти в отставку и отправиться в Петербург. Он привез из Сибири большой экспедиционный материал, который нужно осмыслить и обобщить. Приехав в Петербург, он смог, наконец, осуществить свою давнюю мечту - поступить в университет на физико-математического факультет, в то же время продолжал свои занятия в области географии и геологии.

В 1863 г. Кропоткин был избран членом Географического общества. Он работал над проблемами оледенения как по наблюдениям, которые вел в Сибири, так и по материалам, собранным во время путешествия по Финляндии в 1871 г. Его исследования показали широкое распространение материкового оледенения на территории Европы, Азии и Сев. Америки, объяснили существование там же ледникового рельефа. Его воззрения в этой области позднее полностью подтвердились работами других исследователей ледниковой теории.

С конца 60-х годов Кропоткин работал также над проблемой освоения северных морей и теоретически обосновал существование в Северном Ледовитом океане суши, открытой два года спустя и названной Землей Франца-Иосифа.

Кропоткин писал о том времени:

«Мне хотелось разработать теорию о ледниковом периоде, которая могла бы дать ключ для понимания современного распространения флоры и фауны и открыть новые горизонты для геологии и физической географии.

Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня - гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба?… У кого-нибудь кусок должен быть вырван изо рта, потому что совокупная производительность людей еще так низка.»[1.стр.156]

На формирование его общественных воззрений повлияло чтение социалистической литературы, особенно связанной с историей Великой французской революции и Парижской Коммуной 1871, деятельностью Первого Интернационала. В 1872 г., побывав в Швейцарии и Бельгии, он примкнул к бакунинскому течению в Интернационале.

Вернувшись в Петербург, Кропоткин вошел в одну из первых народнических организаций — общество «чайковцев». По поручению своих товарищей в 1873 году он составил программную записку этой организации — «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?». Практически его революционная деятельность в эти годы выразилась в пропаганде среди рабочих Петербурга, в среде которых он был известен под именем Бородина.

21-го марта 1874-го Кропоткин, два года совмещавший подпольную революционную деятельность с наукой, выступает с сенсационным докладом в Географическом обществе о существовании в недалеком прошлом ледниковой эпохи. А на следующий день его арестовывают за принадлежность к тайному кружку и сажают в Петропавловскую крепость. Значимость сделанного к тому времени Кропоткиным в науке была столь велика, что ему, по личному распоряжению царя, были предоставлены перо и бумага, а значит – возможность работать в тюрьме. Здесь, в каземате со спертым воздухом, маленьким оконцем под потолком, он написал свои знаменитые «Исследования о ледниковом периоде», в которых утвердил ледниковую теорию – одну из важнейших в науках о Земле. Кропоткин предсказал существование и рассчитал координаты Земли Франца-Иосифа, Северной Земли и Барьера Кропоткина (цепь полярных островов на севере Баренцева и Карского морей — от Земли Франца-Иосифа до Северной Земли) в целом, благодаря чему сохранился суверенитет России над открытыми им землями, несмотря на их первые посещения иностранными, а не русскими, экспедициями),

Условия тюремного заключения, напряженный умственный труд подорвали здоровье Кропоткина. Больного, с признаками цинги, его перевели в тюремный госпиталь, откуда летом 76-го с помощью друзей он совершил дерзкий побег. Следующие четыре десятка лет Кропоткин прожил в эмиграции – в Швейцарии, Франции (около 4-х лет находился в заключении тюрьме), Англии. Оказавшись за границей фактически без средств к существованию, Кропоткин просто вынужден был вернуться к науке - только она позволила ему зарабатывать и выжить. «Кропоткин был всегда завален работой: писал для разных учёных органов, переводил для наших ежемесячных журналов с иностранных языков, которых знал множество; но более всего времени отнимали у него, кроме издаваемого им французского листка, частые выступления на анархических собраниях. Он считался выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин обладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы: привлекательной внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикцией. По всесторонности развития он, несомненно, стоял значительно выше всех тогдашних последователей Бакунина. Решительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией.» вспоминал Л.Г. Дейч.[6]

В эмиграции Кропоткин прожил 40 лет, вернуться в Россию он смог лишь летом 1917-го. После Февральской революции Кропоткин уже не числится в «государственных преступниках». В газетах называли Кропоткин то «серебряным князем», то «дедушкой» русской революции. 30 мая 1917 года на Финляндском вокзале в Петрограде его встречали тысячи людей, члены Временного Правительства во главе с Керенским, почетный караул и корреспонденты. Временное Правительство надеялось использовать в своих целях всемирно известного ученого и революционера. В июле 1917-го Керенский предлагает Кропоткину войти в состав правительства, на что тот, верный анархистскому идеалу, ответил, что считает ремесло чистильщика сапог более честным и полезным, чем участие в государственной власти.

Петр Алексеевич положительно воспринял октябрьский переворот, но рассорился с большевиками, когда они развернули красный террор и репрессии против политических оппонентов, в том числе – анархистов. Кропоткин встречался с Лениным, обращался к нему в письмах с резкой критикой диктатуры пролетариата и института заложничества. [7]

Первое время после возвращения из эмиграции Кропоткин жил в Петрограде, потом в Москве. Весной 1918-го года, чтобы быть подальше от суеты московской и постоянных переездов - трижды ему пришлось менять квартиру, поскольку дома «бывших буржуев», в которых он поселялся, реквизировали - Кропоткин уезжает в Дмитров. Друг Льва Толстого граф М. А. Олсуфьев (уездный предводитель дворянства) продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей Дворянской улице(теперь это Кропоткинская улица).

Приехав в Дмитров, Кропоткин посещаел собрания дмитровских кооператоров и заседания географов-краеведов в местном музее. Так, например, в 1919 г., в Дмитровском краевом музее Петр Алексееич прочитал большую лекцию о Ледниковом и Озерном периоде и подробно остановился на геологии Дмитровского уезда.

В начале 1921 года Кропоткин тяжело заболел воспалением легких. Ленин экстренно направил в Дмитров группу лучших врачей. Кропоткину предлагали усиленное питание, спецпаёк. Но Пётр Алексеевич не признавал никаких привилегий и от пайка отказался. Он умирал незаметно, «скромно», стараясь никому не доставить хлопот этой своей «процедурой».

Пётр Алексеевич Кропоткин скончался в ночь на 8 февраля 1921 года, в возрасте 78 лет. 10 февраля в Дмитров прибыл специальный траурный поезд, на котором гроб с телом был доставлен в Москву и установлен для прощания в Колонном зале Дома союзов. С Кропоткиным прощались в течение двух дней — пришли сотни делегаций от заводов, фабрик и учреждений Москвы, тысячи простых людей. 13 февраля состоялись похороны. Похоронную процессию, растянувшуюся во всю длину Волхонки, Пречистенки, Б. Царицинской (Б. Пироговской), в которой участвовали и представители партии большевиков, возглавляли заключенные Бутырской тюрьмы - анархисты. Они отпущены были по просьбе дочери Кропоткина и разрешению, данному Дзержинским и Лениным, только на время похорон своего идейного вдохновителя, под честное слово. К условному часу все они вернулись в тюремные камеры. Когда траурный кортеж подошел к дому Льва Николаевича Толстого на Пречистинке, работники музея вынесли бюст великого писателя, а хор Большого театра исполнил фрагмент православного канона «Вечная память», что было не в новых, советских обычаях.[2.стр.94ъ

Более двух часов двигалась траурная процессия к Новодевичьему кладбищу. Весь семикилометровый путь был заполнен людьми, несшими множество красных и черных знамен, венки.

3.Музей Кропоткина

Мысль о создании Музея Кропоткина возникла вскоре после его смерти. Друзья и последователи П.А.Кропоткина считали необходимым запечатлеть образ и жизненный подвиг ушедшего революционера и мыслителя. Под Музей был выбран дом №26 по Штатному переулку (ныне Кропоткинский), в котором П.А. родился и провел свои первые детские годы. 9 декабря 1923 г. Музей был открыт, но уже в 1939 г. его закрыли. Все фонды были переданы в Музей Революции (сейчас Государственный центральный музей современной истории России).

В сентябре 2014 г. в Дмитрове был основан музей, посвящённый жизни Кропоткина, — в доме, в котором жил в последнее время выдающийся мыслитель.

Располагается в небольшом деревянном доме, построенном в конце XIX в. С мая 1918 по 1921 в этом доме жил Пётр Алексеевич. После смерти Петра Алексеевича в 1921 году его вдова, Софья Григорьевна, прожила в этом доме до 1942 года, бережно сохраняя обстановку мемориальных комнат – кабинета и спальни. В 1921 году на фасаде дома появилась памятная доска, выполненная известным скульптором-монументалистом С.Д. Меркуровым. Уникальными экспонатами музея являются бюст Петра Алексеевича работы скульптора И. Гинзбурга и подлинная посмертная маска Кропоткина.

На втором этаже дома расположен небольшой естественнонаучный «ретро-музей» - реконструкция первоначальной краеведческой экспозиции, в создании которой принимал участие П.А. Кропоткин.

4. Ледник Кропоткина.

Одна из современных задач гляциологии [5] заключается в изучении динамики ледников. Ледник – это масса льда, преимущественно атмосферного происхождения, образованная в результате многолетнего накапливания и преобразования снега. Аккамуляция (накопление) снега возможна в природных резервуарах (кратеры, кальдеры, кары, цирки) на высотах, где даже за лето снег, выпавший в холодное время года, тает не полностью. Накапливаясь из года в год, со временем превращаясь в лед. Эта часть ледника называется областью питания

Лед – это твердая фаза воды. Но, несмотря на это, он обладает удивительным свойством – текучестью. Благодаря этому лед движется под действием силы тяжести. Ледник работает как большой природный транспортер, перенося на своей поверхности и внутри толщи льда массы обломков горных пород, упавших со склонов, крутых стенок цирков, кратеров, кальдер и т. п. Со временем, поскольку ледник движется, все эти обломки скапливаются на конце ледника, что приводит к образованию так называемых морен, которые обрамляют языки ледников.

Ледники никогда не бывают стационарными. В случае потепления они начинают интенсивно таять и отступать, оставляя груды принесенного каменного материала в виде конечных и боковых морен. Именно моренные отложения позволяют реконструировать картину оледенения в прошлом.

В эпоху Малого ледникового периода (ХV-XIXвв.), отмеченную значительным похолоданием климата, произошло наступление ледников во многих горно-ледниковых районах мира – Альпах, Скандинавии на Кавказе, а также на Камчатке. Ледник Кропоткина был в Малый ледниковый период длиннее на 1 км и соответственно занимал большую площадь и объем, чем современный ледник.

В геологии существует насколько методов определения возраста тех или иных поверхностей. Для датирования современных ледниковых форм рельефа обычно используется лихонометрический [4] метод, основанный на изучении скорости роста лишайников. Они первыми начинают заселять освободившийся ото льда камень при отступлении ледника. Диаспоры лишайников могут быть перенесены воздушными потоками на сотни, а возможно и тысячи км. Скорость их прироста колеблется от десятых долей мм до нескольких мм в год. В качестве индикаторного вида чаще всего используют яркий, лимонно-желтый Rhizocarpon geographicum, широко распространенный и долгоживучий. Чем больше размер лишайника, тем он старше и тем старее поверхность, на которой он растет. Возраст большинства морен колеблется от 30-40 до 120-140 лет. Конечно точность этого метода не высока и требует контроля другими методами. Например, тефрохронологическим методом, основанном на изучении последовательности слоев продуктов известных и датированных вулканических извержений.

Ледники – своеобразные индикаторы климата, реагирующие на его изменения. Изучение ледников в прошлом, наблюдения за ними в наши дни важны для понимания изменения климата и, возможно, оценивания климатического будущего, так как в природе все повторяется.

Оледенение всегда играло существенную роль не только в образовании природных экосистем, но и в развитии человеческого общества. В Малый ледниковый период в Европе в следствие ухудшения климата из-за неурожаев разразились голод и эпидемии. Викинги, колонизировавшие Гренландию и Исландию в благоприятные годы, в эпоху похолодания были отрезаны от Европы льдами и сообщение кораблями прекратилось. В результате их поселки вымерли из-за холода и голода.

Последние наблюдения за ледниками вулкана Большой Семячик зафиксировали деградацию этих ледников, интенсивно начавшуюся во второй половине XX века.

Полученные GPS-данные (треки вдоль границы ледника, положение границы питания) были привязаны к космическим снимкам, а также к топографическим картам. Площадь ледника оценивалась в программе ArcMap по космическому снимку, датированному 27.08.2018 г. По результатам этих расчетов в 1976 г. ледник Кропоткина занимал площадь 0.85 км2, сейчас 0.59 км2. Ледник за последние 15 лет отступил на расстояние в 3 раза большее чем за предыдущие 25 лет. Возросшая скорость отступления ледника-это, прежде всего, следствие повышенных летних температур за период 2003-2018 гг. Средняя годовая температура по данным метеостанции Семячик в 70-80-е годы XX века была 0.9-2.2 градусов, сейчас 3.4-3.6. Среднегодовая температура 2018 года в этом районе 3.5 градуса.[5]

Возможно, ускорил таяние ледника вулканический фактор. В сентябре 2014 года активизировался вулкан Жупановский, расположенный на расстоянии около 100 км от вулкана Большой Семячек. Это стало причиной пеплопадов на больших расстояниях от Жупановского. В области питания ледника Кропоткина наша экспедиция отметила наличие вулканического пепла. Следовательно, интенсивность таяния ледника возросла.

Согласно геоботаническому районированию Кроноцкого заповедника территория исследования относится к Семячикскому подрайону каменноберезовых лесов, ольховых стланников, горных кустарниковых тундр, высоких вулканических гор и склонов вулканического дола. Основной тип растительности – горно-тундровый с преобладанием кустарников, мхов и лишайников. Осадки, низкие температуры, процессы снеготаяния задерживают развитие растительности. Значительные площади лишены покрова. Это шлаковые, щебнистые, лавовые, скалистые участки. Возле ледника в основном встречаются лишайники и арктоус альпийский. Преобладает горно-тундровая растительность: филлодоце голубая, голубика, брусника. Встречаются участки ольхового и кедрового стланника.[5]

После деградации ледника Кропоткина происходит становление растительного покрова от случайного заселения одиночных растений на молодых моренных отложениях 30-40-летнего возраста до формирования длительно существующих растительных сообществ на моренах 120-140-летнего возраста. Замедленное развитие растительного покрова на моренах связано как с рельефо-, почвообразующими процессами, так и с местными климатическими условиями.

Животный мир ледника сравнительно беден. В зоне нижних морен обитают: суслик камчатский, горностай, полевка. Периодически отмечались соболь, заяц, лиса, бурый медведь. На окрестных склонах живут снежные бараны.

Заключение.

1. В ходе работы над проектом мы познакомились с биографией выдающегося ученого-энциклопедиста, революционера, анархиста Петра Алексеевича Кропоткина.

2.Во время посещения Музея П.А. Кропоткина в городе Дмитрове мы познакомились с небольшой экспозицией «ретро-музея» реконструкции первоначальной краеведческой экспозиции, в создании которой принимал участие П.А. Кропоткин.

3.Изучив справочную литературу мы узнали, что на карте мира есть несколько кропоткинских топонимов.

4.В ходе полевых работ научно-исследовательской экспедиции Кроноцкого заповедника я участвовал в сборе образцов пионерской растительности морен ледника Кропоткина. Растительный покров морен характерен для горных тундр. Итоги своих наблюдений я обобщил в таблице «Видовой состав растений на моренах ледника Кропоткина».

5.Для проведения лихонометрических исследований я искал камни покрытые лимонно-желтым лишайником ризокарпоном географическим (Rhizocarpon geographicum). По итогам измерений его радиальный прирост я определил возраст большинства морен: от 30-40 до 120-140 лет.

6. Так же я собрал образцы горных пород вулкана Большой Семячик.

7. В качестве наглядности мы сделали макет ледника Кропоткина.

Оценка результатов:

Благодаря этой работе мы познакомились с биографией выдающегося ученого и революционера П.А Кропорткина .Виталий принял участие в научно-исследовательской экспедиции Кроноцкого заповедника.

Список литературы:

1.Кропоткин П.А. Записки революционера/ М.: Московский рабочий, 1988

2. Маркин В. А. Неизвестный Кропоткин /М.: Олма-пресс, 2002.

3.Пирумова Н. М. Пётр Кропоткин/М.: Наука, 1972.

4. Голуб Н.В. Холодные и великолепные великаны. http://www.kronoki.ru/ufiles/ledniki.pdf

5.Голуб Н.В. Рассохина Л.И. Динамика ледников вулкана Большой Семячик http://repo.kscnet.ru/2601/1/Golub_Rassokhina.pdf

6.Интернет-ресурс https://kropotkin.site

7. Интернет-ресурс http://www.dmmuseum.ru/dom-kropotkina.html

Приложение.

Приложение 1.

Приложение 1.

Кропоткинские топонимы

Кропоткинские топонимы

Приложение 2.

Среднемесячная температура последних лет по данным метеостанции Семячик.

| Среднемесячная температура последних лет |

| Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |

| 2003 год, °C | −10,1 | −11,9 | −6,7 | −1,4 | 2,1 | 5,2 | 9,3 | 11,5 | 7,9 | 2,7 | −2,6 | −7,1 | 1,2 |

| 2004 год, °C | −5,4 | −3,8 | −2,2 | 0,8 | 5,3 | 9,2 | 11,2 | 12,9 | 11,3 | 4,3 | −1,0 | −4,3 | 3,2 |

| 2005 год, °C | −6,4 | −6,0 | −2,1 | 0,8 | 4,8 | 9,5 | 13,4 | 14,1 | 10,7 | 5,9 | 1,3 | −5,3 | 3,4 |

| 2006 год, °C | −3,8 | −9,5 | −3,8 | −0,8 | 3,9 | 11,0 | 12,0 | 15,5 | 11,3 | 5,0 | 1,6 | −7,3 | 3,0 |

| 2007 год, °C | −7,7 | −7,4 | −1,1 | −0,2 | 4,2 | 9,3 | 11,1 | 13,6 | 10,4 | 5,1 | −0,3 | −6,0 | 2,7 |

| 2008 год, °C | −7,2 | −6,4 | −2,0 | 1,3 | 4,4 | 10,8 | 13,6 | 13,8 | 12,2 | 5,2 | 0,0 | −2,4 | 3,7 |

| 2009 год, °C | −5,7 | −6,1 | −3,9 | 0,4 | 4,3 | 12,1 | 14,4 | 14,3 | 10,2 | 5,9 | −1,9 | −5,3 | 3,3 |

| 2010 год, °C | −6,7 | −6,0 | −5,9 | −2,2 | 4,7 | 10,2 | 13,0 | 14,3 | 10,6 | 5,0 | −0,3 | −0,5 | 3,1 |

| 2011 год, °C | −5,9 | −6,8 | −2,0 | 0,6 | 4,7 | 8,9 | 13,6 | 15,5 | 11,3 | 5,5 | −0,7 | −7,0 | 3,2 |

| 2012 год, °C | −7,4 | −8,0 | −5,2 | 0,3 | 5,2 | 11,3 | 13,8 | 15,2 | 10,4 | 5,6 | 0,9 | −3,8 | 3,3 |

| 2013 год, °C | −4,9 | −5,7 | −4,4 | 0,2 | 4,1 | 11,0 | 16,1 | 14,5 | 11,1 | 3,8 | 0,5 | −2,0 | 3,7 |

| 2014 год, °C | −7,7 | −4,2 | −3,3 | 1,7 | 5,0 | 10,7 | 12,5 | 14,3 | 11,5 | 6,6 | −0,3 | −4,8 | 3,5 |

| 2015 год, °C | −3,7 | −3,1 | −2,7 | −0,1 | 5,1 | 8,2 | 12,8 | 13,8 | 11,9 | 6,7 | −1,7 | −6,2 | 3,4 |

| 2016 год, °C | −10,0 | −10,3 | −2,9 | 0,6 | 5,5 | 10,0 | 13,9 | 16,0 | 10,6 | 4,5 | −1 | −4,4 | 2,7 |

| 2017 год, °C | −6,8 | −2,5 | 0,4 | 1,4 | 5,8 | 9,6 | 13,6 | 14,4 | 10,7 | 4,8 | 0,3 | −4,6 | 3,9 |

| 2018 год, °C | −5,3 | −4,1 | −4,3 | 0,5 | 5,5 | 8,4 | 14,0 | 13,6 | 11,3 | 6,9 | 0,3 | -5,4 | 3,5 |

Приложение 3.

Видовой состав высших растений на моренах ледника Кропоткина

| Виды | Встречаемость и характер произрастания на моренах ледника Кропоткина |

| Полынь арктическая | Обычен. Одиночными экземплярами |

| Астрагал Альпийский | Обычен. Латками, дернинами |

| Шикша | Спорадически. Небольшими латками |

| Остролистник Камчатский | Обилен. Дернинами и пятнами |

| Остролодочник завернутый | Обилен. Дернинами и пятнами |

| Голубика | Обилен. Дернинами |

| Филодоцце голубая | Спорадически. Небольшими латками |

| Камнеломка шерлериевидная | Довольно обычен. Дернинами |

| Ива арктическая | Обилен. Зарослями различного объёма |

| Ива полярная | Редок. Дернинами |

| Ива чукчей | Обычен. Крупными кустами |

| Кедровый стланик | Обычен. Куртинами |

| Вероника грандифлора | Обычен. Латками,группами |

| Ольховый стланик | Обычен. Куртинами |

| Рододендрон золотистый | Обычен. Заросли различного объёма |

| Можжевельник сибирский | Обычен. Отдельными кустами |

| Брусника | Обычен. Одиночными экземплярами |

Приложение 4.

Космический снимок вулкана Большой Семячик

Приложение 5.

Макет ледника Кропоткина.

Приложение 6.

Образцы вулканических пород вулкана Большой Семячик.

Приложение 7.

Ризокарпон георгафический.

Приложение 8.

21