ГЛАВА 1.

ПРОЕКТ «СЛОВАРЬ КОНЦЕПТОВ «ЗИМА» В РУСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА»

1. Теоретические положения

О наличии в сознании языковой личности «базового стереотипного ядра знаний, повторяющегося в процессе социализации индивидуума в данном обществе и достаточно стереотипного (на уровне этнической культуры, а не личности)», свидетельствующего о принадлежности индивида к определённой культуре, «инвариантной части в структуре языковой личности», национально обусловленной системы символов, ассоциации и информации говорили и говорят многие специалисты, предлагая различные подходы к исследованию того, что называют когнитивной базой как составляющей культурного пространства. Мы предлагаем вашему вниманию комплексный (даёт информацию о слове по нескольким аспектам) иллюстрированный (содержит цветные иллюстрации) идеографический (слова располагаются тематическими группами) «Словарь концептов «Зима» в русской языковой картине мира».

Концепты – ценности русской культуры и вообще российской культуры, они принадлежат всем и никому в отдельности. Чтобы воспользоваться ими, их нужно знать.

В словаре представлены единицы, которые, будучи широко представленными в фольклоре и обучающей литературе (прецедентные тексты, имена и высказывания, мифологические персонажи, связанные с русской национальной культурой, и др.), предопределяют специфику русской картины мира и её отражения в языке и осваиваются русскими на первом этапе социализации – врастания ребёнка в русскую культуру.

В словаре концептов помещён ряд словарных статей, каждая из которых содержит краткую информацию, относящуюся к общегуманитарным эциклопедическим знаниям; стереотипное представление феномена, бытующее в русском языковом сознании; функционирование единицы в речи, контексты употребления. Представлен богатый иллюстративный материал из современного русского дискурса.

2. Термины

Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отражённой в человеческой психике [Пятаева 2005:181].

Понятие картина мира рассматривается двояко: 1) как совокупность объективных знаний об окружающей действительности, состоящая из жизненно важных для человека понятий (концептов); 2) как картина мира, отображённая с помощью специальных (языковых) знаков, несущих информацию об объективной действительности, её составляют семантические поля слов-концептов, образующих тезаурус как языка в целом, так и тезаурус отдельной языковой личности.

Языковая картина мира – это вся информация о внешнем и внутреннем мире, закреплённая средствами живых, разговорных языков. Сердцевиной концептуальной картины мира является информация, данная в понятиях, главное же в языковой картине мира – это знание, закреплённое в словах и словосочетаниях конкретных языков. Языковая картина мира имеет, таким образом, двоякую природу: она принадлежит системе знания и системе языка. Являясь способом хранения языковых знаний и знаний о мире, языковая картина мира не самостоятельна, она неотделима от концептуальной картины мира [Пятаева 2005:158].

Прецедентное имя – «воплощённое» имя собственное, связанное с широко известным текстом, ситуацией и/или фиксированным комплексом определённых качеств, способное регулярно употребляться интенсионально (денотативно).

3. Как пользоваться словарём

§1. Условные обозначения

Комплексный иллюстрированный идеографический «Словарь концептов «Зима в русской языковой картине мира» содержит несколько разделов. В данном проекте в качестве примера приводится два раздела: «Зима» и «Снегурочка» – и снабжён указателем, позволяющим быстро найти интересующую статью. В алфавитный указатель включены все те единицы, которые имеют в словаре самостоятельные статьи.

§2. Условные сокращения, принятые в словаре

авест. – авестинский язык

арм. – армянский язык

болг.– болгарский язык

в. – век

в.-луж. – верхнее лужицкий язык

вин. – винительный падеж

греч. – греческий язык

датск. – датский язык

диал. – диалект

др.-инд. – древнеиндийский язык

др.-русск. – древнерусский язык

ед. – единственное число

ж. – женский род

ласк. – ласкательное

лат. – латинский язык

лит. – литовский язык

мн. – множественное число

нареч. – наречие

н.-луж. – нижне лужецкий язык

польск. – польский язык

прил. – прилагательное

разг. – разговорное

сербохорв. –сербохорватский язык

сл. ст. – словарная статья

слвц. – словацкий язык

словенск. – словенский язык

см. – смотри

ст.-слав. – старославянский язык

укр. – украинский язык

чеш. – чешский язык

§3. Состав словаря

Однотомный комплексный иллюстрированный идеографический словарь концептов показывает этимологию слов, их правильное употребление, правильное образование их форм, правильное произношение, а также правильное написание слов в современном русском литературном языке. Правильное употребление слов, правильное образование их форм и произношение отвечает соответствие литературной норме. Такая норма представляет собой исторически изменчивое явление. Поэтому в литературном языке широко представлены варианты либо равноправные в своём употреблении, либо стилистически распределённые.

Современный русский литературный язык – это общенародный русский язык в его обработанной форме, служащий средством общения и обмена мыслями во всех областях жизни и деятельности. Словарный состав русского литературного языка богат и сложен: он является продуктом многовекового развития русского языка и отражает, следовательно, изменения, которые происходят в языке в связи с развитием общества, его духовной культуры, науки и техники.

§ 4. Толкование значения слова

В словаре значение слова раскрывается в кратном определении, достаточном для понимания самого слова и его употребления. Краткие определения слов с одним или несколькими значениями (в том числе и переносные), которые являются устоявшимися в литературном языке и свойственны современному общему употреблению. Случаи расширения употребления слова в сравнениях, метафорическом применении не учитываются при классификации значений, такие смысловые оттенки показываются в иллюстрированных примерах с соответствующими пояснениями или с пометой «перен.» (переносное) в скобках (в необходимых случаях с кратким пояснением).

Отдельные значения в многозначных словах разделяются арабскими цифрами, знак точка с запятой (;) после толкования означает, что данное значение осложняется и может быть расчленено на два самостоятельных значения.

§ 5. Характеристика употребления слова

Значительная часть лексики стилистически нейтральна, т.е. может употребляться в любых видах устной и письменной речи, не придавая ей никаких стилистических оттенков. Но многие слова литературного языка по характеру и кругу своего употребления, по принадлежности к различным стилям языка неравноценны. Поэтому при словах, нуждающихся в той или иной характеристике в этом отношении даются особые пометы. Они ставятся в круглых скобках перед толкованием значения, если слово имеет одно значение или если помета относится ко всем значениям многозначного слова. Пометы, если они нужны, даются при иллюстративных примерах, и при фразеологических сочетаниях.

В словаре используются пометы, указывающие на стилистическую характеристику слова:

(книжн.), т.е. книжное, означает, что слово характерно для письменного, книжного изложения; часто эти слова являются синонимами слов нейтральной лексики;

(высок.), т.е. высокое, означает, что слово придаёт речи оттенок торжественности, приподнятости; свойственно публицистической, ораторской, а также поэтической речи;

(разг.), т.е. разговорное, означает, что слово свойственно обиходной, разговорной речи, служит характеристикой явления в кругу бытовых отношений; оно не выходит из норм литературного словоупотребления, но сообщает речи непринуждённость;

(прост.), т.е. просторечное, означает, что слово свойственно нелитературной городской разговорной речи, содержащей в себе немало недавних диалектных слов, новообразований, возникающих для характеристики разнообразных бытовых отношений, словообразовательных вариантов нейтральной лексики; просторечное слово используется в литературном языке как стилистическое средство для придания речи оттенка шутливого, пренебрежительного, иронического, грубоватого и др.; часто эти слова являются выразительными, экспрессивными синонимами слов нейтральной лексики.

К пометам, указывающим на историческую перспективу слова, относятся (стар.) и (устар.): помета (стар.), т.е. старое, указывает, что слово принадлежит языку русской старины; помета (устар.), т.е. устарелое, указывает, что слово вышло или выходит из живого употребления, но ещё хорошо известно в современном русском литературном языке, а также по классическим литературным произведениям 19 – начала 20 века.

§ 6. Примеры и фразеология

После толкования значения слова в необходимых случаях даются примеры, иллюстрирующие его употребление в речи. Примеры помогают точнее понять значение слова и способы его применения. В качестве примеров даются короткие фразы, наиболее употребительные сочетания слов, а также пословицы, поговорочные, обиходные и образные выражения, показывающие употребление данного слова. Если такие выражения нуждаются в дополнительном объяснении, т.е. если всё выражение приобретает какой-нибудь новый смысл (образный, переносный при сохранении значения самого слова), то после него в круглых скобках даётся краткое объяснение.

После толкования значений и примеров даются за знаком ♦ так называемые фразеологические выражения, общее значение которых не определяется непосредственно значением данного слова.

§ 7. Структура словарной статьи

Первый раздел словаря «Зима» начинается с описания составляющих концептосферы, т.е. перечисления всех слов, входящих в неё. Далее словарная статья в данном разделе начинается с этимологии (происхождения) слова (этимологические словари М.Фасмера; Фёдорова, Щеглова): называется век, в котором возникло это слова, отмечается из какого языка в какой это слово перешло и как оно образовалось (словообразование). Далее следует иллюстративный материал (отрывок из художественного произведения, раскрывающий суть данного концепта; указывается автор произведения и полное название произведения; приводится цветная репродукция картины с указанием художника). Затем следует толкование слова по толковым словарям С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой и В.И. Даля. Толкование слов также снабжены отрывками из текстов художественные произведений и цветными репродукциями картин. Далее следуют фразеологизмы (с цветными иллюстрациями картин известных русских художников), русские пословицы и поговорки о зиме.

Второй раздел словаря «Снегурочка» начинается с толкования данного концепта по толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. Затем следуют прецедентные тексты, начинающиеся с краткой, максимально сжатой информации, дающей самое общее представление о той единице, которая описывается в статье. Словарная статья снабжена иллюстративным материалом (отрывки из текстов художественной литературы, цветные репродукции картин известных художников, названия музыкальных произведений, написанных на данную тематику, имена режиссёров художественных и мультипликационных фильмов, снятых по мотивам художественных произведений, воплощающих в себе исследуемый концепт).

§8. Список единиц, имеющих словарные статьи

Зима

Зимой снега не выпросишь

Зиму и лето

Русские пословицы и поговорки о зиме

Снегурочка

Снегурка

ГЛАВА 2.

СЛОВАРЬ КОНЦЕПТОВ «ЗИМА» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

§1. Зима

Составляющие концептосферы: зима (Сл. ст. 1), зима (Сл. ст. 2), зима (Сл. ст. 3), зимой снега не выпросишь (Сл. ст. 4), зиму и лето (Сл. ст. 5), русские пословицы и поговорки о зиме (Сл. ст. 6).

Этимология

Сл. ст. 1

Зима, зиму, (вин.), укр. зима, др.-русск., ст.-слав. зима χέτμώύ, болг. зима (Младенов 192), сербохорв. зима, вин. зиму, словен. zima, чеш., слвц., польск. zima, н.-луж., в.-луж. zyma. ׀׀ Родственно лит. ziema, вин. ziema «зима», лтш ziema – то же, др.-прусск. Semo – то же, др.-инд. heman «зимой» himas «зима», hemantas – то же, авест. zya- (zim-), zimo «мороз, зима», греч. χέμα «зима», χεμώо «зимняя буря», χειμεrινός «зимний», алб.-гег. dimën, тоск. dimmer «зима», лат. hiems «зима», bimus (* bihimos) «двухлетний», hibernus «зимний», датск. диал. gimmerlam «годовалый ягнёнок», арм. jmern «зима»; см. Траутман, BSW 367 и сл.; Мейе – Вайан 27; Френкель, IF 69, 162; Ломан, LfslPh 7, 374 и сл.; М. – Э. 4, 742; Майер, Alb. Wb. 67; Уленбек, Aind. Wb. 360; Вальде – Гофм. I, 644. Соболевский (РФВ 71, 15) хочет видеть в нар. зимусь «этой зимой», др.-русск. зимусь (грам. ок. 1300 г.), болг. зимъс, сербохорв. зимус, древний вин. п. ед. ч. –сь основы на –i. Гадательно. См. сей. (См. ещё Бенвенист, mνήμης λάрιν. Gedenkschrift P. Kretschmer, m. I, 1956, стр. 31 и сл. Проблематична этимология Трубачёва (ВСЯ, 2, 1957, стр. 29 и сл.), согласно которой и. – е. *ghei-m – «зима» из *ghei-: *gheu- «лить»; ср. хетт. he(i)us «дождь», греч. χεω «лью»; см. против Вайан, BSL, 53, 1958, стр. 175. – Т.) [Фасмер 1986: 97].

Сл. ст. 2

ЗИМА Появление: X в., от общеславянского, родственно итальянскому Ziema из греческого cheima «буря», «зима», тот же корень и у греческого cheo «лью», chion «снег», «время зимних дождей, снега» [Фёдорова, Щеглова 2008: 124].

|

Текст 1. Царь с царицею простился, В путь-дорогу снарядился, И царица у окна Села ждать его одна. Ждёт-пождёт с утра до ночи, Смотрит в поле, инда очи Разболелись глядючи, С белой зори до ночи; Не видать милого друга! Только видит: вьётся вьюга, Снег валится на поля, Вся белёшенька земля. Девять месяцев проходит, С поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самый, в ночь Бог даёт царице дочь. Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданный, Издалеча наконец Воротился царь-отец. На него она взглянула, Тяжелёхонько вздохнула, Восхищенья не снесла И к обедне умерла. (А. С. Пушкин 1993:81 – 82) |

|

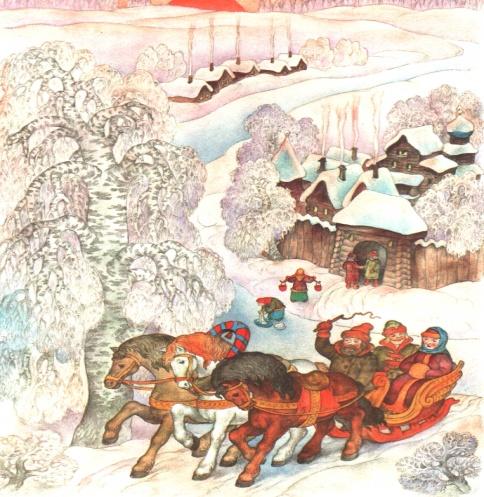

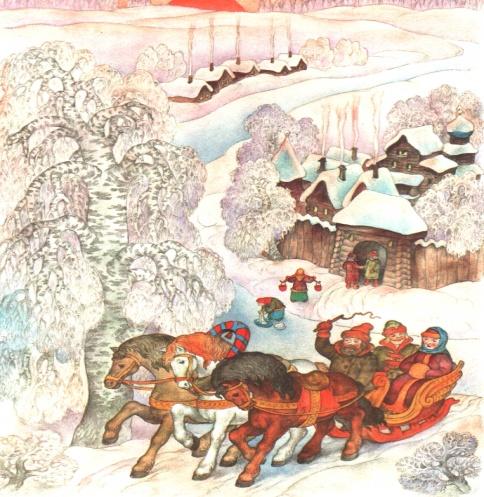

| Название картины, художник: Иллюстрация к «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях», Станислав Романович Ковалёв (1935). Художественное произведение и его автор: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837) (текст 1) |

●

Толкование

Сл. ст. 3

ЗИМА´, -ы´, вин. зиму, мн. зимы, зим, зимам, ж. Самое холодное время года, следующее за осенью и предшествующее весне. Суровая, холодная з. Мягкая з. На зиму (на время зимы). За зиму (в течение зимы). Всю зиму шёл снег. ♦ Сколько лет, сколько зим (разг.) – радостное приветствие при встрече с тем, кого давно не видел.׀׀ уменьш. Зимушка, -и, ж. Зимушка-зима (ласк.).׀׀ прил. Зимний, -яя, -ее. Зимние виды спорта. По-зимнему (нареч.) одет. [Ожегов, Шведова 1999: 229 - 230].

| Текст 2. *** На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой она.

И снится ей всё, что в пустыне далёкой – В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утёсе горючем Прекрасная пальма растёт. (М. Ю. Лермонтов 2000:141). ● Текст 3. Г. Гейне Ein Fichtenbaum (подстрочный перевод) Сосна стоит одиноко На севере на холодной вершине. Она дремлет, белым покрывалом Окутывают её лёд и снег.

Она мечтает о пальме, Которая далеко на востоке Одиноко и молча печалится На пылающей скале. ● Текст 4. Перевод Ф.И. Тютчева На севере мрачном, на дикой скале, Кедр одинокий, подъемлясь, белеет, И сладко заснул он в тинистой мгле, И сон его буря лелеет. Про юную пальму снится ему, Что в краю отдалённом востока Под мирной лазурью, на светлом холму Стоит и цветёт одиноко. ● Текст 5. Перевод А.А. Фета На севере дуб одинокий Стоит на пригорке крутом; Он дремлет, сурово покрытый И снежным и льдяным ковром. Во сне ему видится пальма, В далёкой восточной стране, В безмолвной, глубокой печали, Одна на горячей скале… |

Название картины, художник: «На севере диком…», Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898). Художественное произведение и его автор: Стихотворение М. Ю. Лермонтова (1814 – 1841) «На севере диком…» (текст 2). Подстрочный перевод Г. Гейне (текст 3). Перевод Ф.И. Тютчева (текст 4). Перевод А.А. Фета (текст 5). |

●

Сл. ст. 4

ЗИМА´ ж. – одно из четырёх времён года, между осени и весны. Зиму – зимски – каждую зиму. Зимняя одежда, дорога, повозка, стужа. Зимовать – пробыть, провести зиму, особ. вне своего дома. Зимовка – зимовье и зимовище. Зимник – зимняя дорога, более короткий или удобный путь, пролегаемый по водам или болотам, где летом нет езды. Зимовник, зимовье, зимовьё – изба для зимнего жительства, для приюта, пристанища в степях и в лесах путников, промышленников. [Даль 2002: 354 - 355].

| Текст 6. Русская песня 1. Клоками белый снег валится, Что же дева красная боится С крыльца сойти Воды снести? Как поп, когда он гроб несёт, Так песнь метелица поёт, Играет, И у тесовых у ворот Дворовый пёс всё цепь грызёт И лает… 2. Но не собаки лай печальный, Не вой метели погребальный Рождают страх В её глазах: Недавно милый схоронён, Бледней снегов предстанет он И скажет: «Ты изменила» - ей в лицо И ей заветное кольцо Покажет!.. (М. Ю. Лермонтов 2000: 28). | Название картины, художник: «Зимний пейзаж с домиком и собакой» (1910), Исаак Израилевич Бродский (1883 – 1939). Художественное произведение и его автор: Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841) «Русская песня» (текст 6).

|

Фразеологизмы

Сл. ст. 5

ЗИМОЙ СНЕГА НЕ ВЫПРОСИШЬ у кого; только в указанной форме. Обычно сказ. Разг. Неодобр. О том, кто крайне жаден, скуп. O «Вот же скряга!» - начала злиться про себя Степанида. Она знавала прежнего Корнилу, у которого, говорили, зимой снега не выпросишь (Быков).

|

|

|

| Название картины, художник: Н. Дубовской. Троице-Снргиева лавра. 1911.

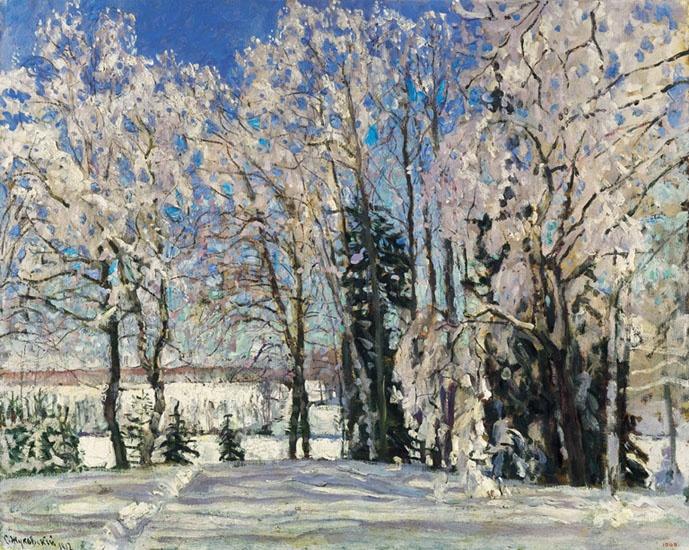

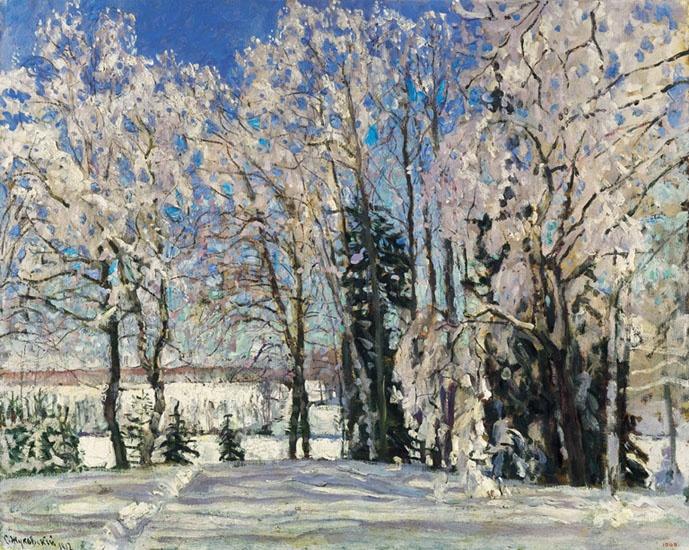

| Название картины, художник: К. Юон. Русская зима. Лигачёво. 1957. |

●

Сл. ст. 6

ЗИМУ И ЛЕТО, неизм. Обычно обст. Постоянно, в любое время года. O Зиму и лето ходил он в дублёном полушубке и сероватой бараньей шапке (Левитов) [Тихонов, Ковалёва 2007: 172 - 173].

|

|

|

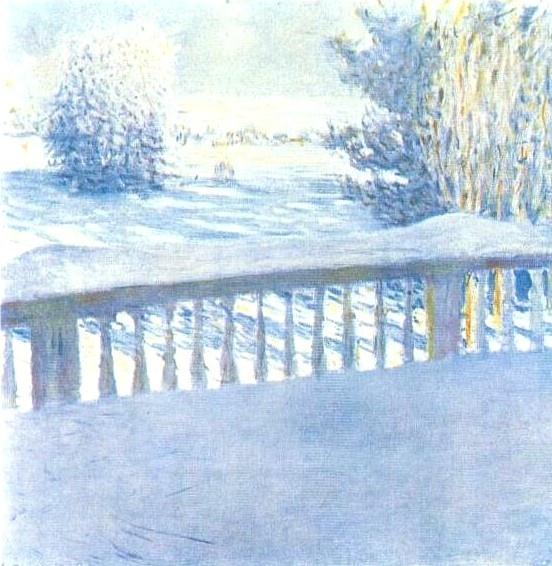

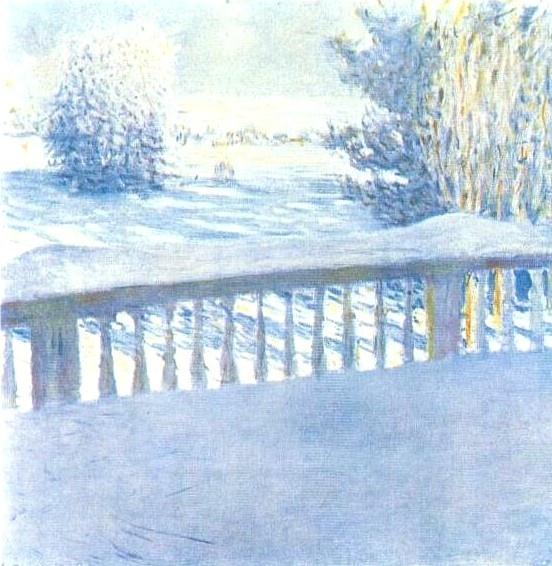

| Название картины, художник: Жуковский. С. Свежий снег. | Название картины, художник: Шишкин И. Зима в лесу. иней. 1877. |

Пословицы и поговорки

Сл. ст. 7

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЗИМЕ

Зима лето пугает, да всё равно тает.

Зима не без морозов.

Зиме да лету союзу нету.

Зимой с бороной, а летом а извозе.

Зимой съел бы грибок, да снег глубок.

Зимой тулуп всякому люб.

Зимою шубка не шутка. [Аникин 1988: 107].

|

|

|

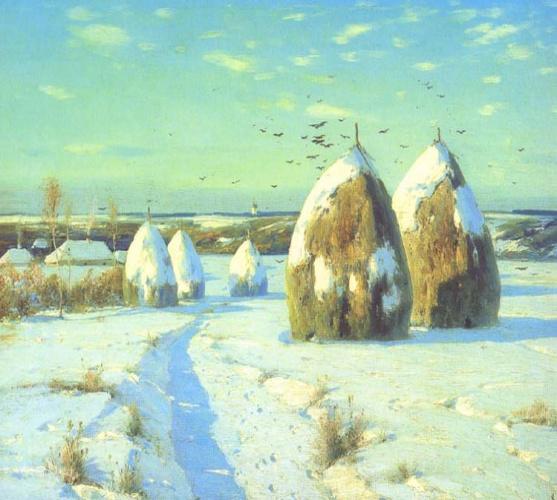

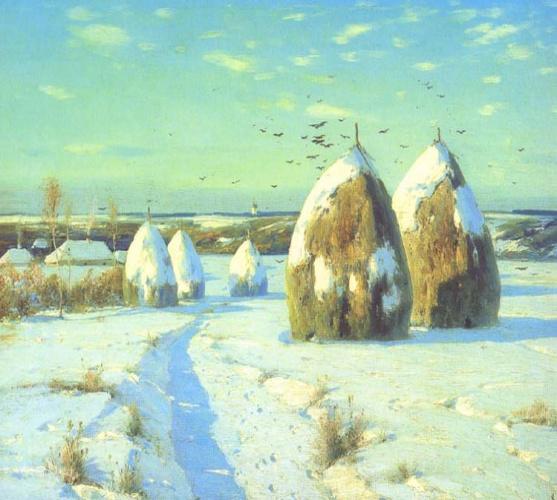

| Название картины, художник: И. Грабарь. иней. Восход солнца. | Название картины, художник: К. Крыжицкий. Зимний пейзаж со стогами. |

§2. Снегурочка

Толкование

Сл. ст. 8

СНЕГУ´РОЧКА, -и, ж. Сказочная снежная девушка, тающая под весенними лучами солнца. Дед Мороз и С. (традиционные персонажи новогодних праздников) [Ожегов, Шведова 1998: 738]. Текстовым примером данного концепта является пьеса А. Н. Островского «Снегурочка», а иллюстративным примером является картина М. А. Врубеля1 «Снегурочка». Также по данному произведению написана и поставлена опера Н. А. Римского-Корсакова2 «Снегурочка».

●

Сл. ст. 9

СНЕГУ´РКА, -и, ж. В сказках: то же, что снегурочка [Ожегов, Шведова 1998: 738].

Прецедентные тексты

«СНЕГУ'РОЧКА» – сказка, наиболее известная версия которой представлена пьесой А.Н. Островского (1823–1886) с одноимённым названием (1873).

| Текст 7. В царстве берендеев в одном из селений появилась одинокая девушка, которая начинает жить в доме бездетных старика и старухи как их внучка. За белизну и гладкость кожи, светлые глаза и волосы её называли Снегурочкой (на самом деле она – девушка из снега, дочь Мороза и Весны). Девушка была столь красива, что привлекла внимание Леля, юного красивого пастуха, славившегося своими песнями. Но Снегурочка оставалась холодна, она не могла испытывать тёплых человеческих чувств. Однажды весной Снегурочка отправилась в лес и попросила Весну подарить ей тепло любви. После долгих уговоров девушки Весна всё-таки согласилась. Обретя способность любить, Снегурочка влюбилась в первого же человека, которого встретила (в купца Мизгиря). Сказка заканчивается тем, что Снегурочка погибает – тает от любви, оказавшейся для снежной девушки слишком жарким чувством. Текст 8. Помню, вышла я как-то выгуливать собаку. И вдруг на пятом этаже останавливается лифт, и входит молодой человек, тоже с собакой, с фокстерьером. Ия, как Снегурочка, влюбилась в первого встречного. Не знала, сколько ему лет, не знала, кто он, где живёт, – ничего не знала. МК, 2001. Весна, говорите? А вот мне почему-то не Лель с удочкой на ум приходит, а знаете кто? Михаил Бакунин, как это ни странно звучит в такую погоду. Л. Юзефович, Костюм Арлекина. Текст 9. Однажды старик и старуха, у которых не было детей, слепили комочек из снега, принесли его домой и положили в горшочек. Когда снег растаял, в горшочке оказалась девочка – беленькая и круглая, как снежок, поэтому её назвали Снегурочкой. Она стала жить в доме стариков как их внучка. Как-то раз подружки Снегурочки уговорили её пойти с ними в лес за ягодами. Снегурочка заблудилась и осталась в лесу одна. Медведь, Волк и Лиса предлагали девочке отвести её домой, но она боялась их, и поэтому отказывалась. И тогда Снегурочку нашла в лесу Жучка – собака старика и старухи, которую они выгнали из дома за плохую службу. Именно Жучка и привела Снегурочку домой. Сказка заканчивается тем, что старик, старуха, Снегурочка и Жучка снова стали жить все вместе. В финале одного из вариантов сказки Снегурочка погибает (тает), прыгая вместе с деревенскими парнями и девушками через костёр во время народного праздника Ивана Купалы. |

|

| Название картины, художник: «Снегурочка», Михаил Александрович Врубель (1856 – 1910). В. Васнецов. Снегурочка и Лель. Музыкальное произведение: Опера «Снегурочка». Композитор: Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 – 1908). Художественное произведение и его автор: Пьеса «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1823 – 1886). Сказка «Девочка Снегурочка» Владимира Ивановича Даля. |

Современные русские могут обращаться к персонажам сказки и к ситуациям, в ней описанным (текст 8).

По этой сказке-пьесе Н.А. Римский-Корсаков (1844–1908) написал оперу «Снегурочка» (1881), которая стала одним из самых известных произведений русской классической музыки. В 1970 г. по пьесе был снят одноимённый художественный фильм (режиссёр – П.П. Кадочников).

Однако существует и другая, менее известная версия сказки – «Девочка Снегурочка», сохранившаяся в изложении В.И. Даля (1801–1872) (текст 9).

Сюжет сказки относится к числу бродячих мотивов о «сделанных» детях. По мотивам этой сказки снимались детские мультипликационные фильмы.

Для современных русских Снегурочка – внучка Деда Мороза, один из любимых новогодних персонажей. У неё очень светлые волосы и голубые глаза, она молода и красива. Как правило, она одета в короткую шубку голубого цвета с белым мехом, носит такую же шапочку, белые сапожки и белые или голубые варежки [И.С. Брилёва, В.В. Красных: 264–266].

Список литературы

1. Брилёва И.С., Вольская Н.П., Гудков Д.Б., Захаренко И.В, Красных В.В. Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. Вып. 1. / Под ред. И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова. – М.: Гнозис, 2004.

2. Даль В. И. Толковый словарь русского языка: Современное написание / В. И. Даль. – М.: ООО «Издательство АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2002 – 984 с.

3. Лермонтов М. Ю. Избранное. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – 592 с.

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник., 1998. – 944 стр.

5. Островский А. Н. Пьесы / Вступ. ст., коммент. Ю. В. Лебедева. – М.: Издательский Дом Синергия, 2000. – 384 с.

6. Пушкин А. С. Сказки. «Урал-Пресс Лтд», 1993. Художник – Ст. Ковалёв, редактор – Вл. Пирожников.

7. Русские пословицы и поговорки / Под ред. В. Аникина; Предисл. В. Аникина; Сост. Ф. Селиванов; Б. Кирдан; В. Аникин. – М.: Худож. лит., 1988. – 431 с. (Классики и современники. Рус. классич. литра).

8. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2001. –990 с.

9. Тихонов, А. Н. Учебный фразеологический словарь русского языка: ок. 2000 единиц / А. Н. Тихонов, Н. А. Ковалёва. – М.: Аст: Астрель, 2007. – 520, [8] с.

10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В четырёх томах. Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачёва. Издание второе, стереотипное. Том II (Е – Муж). Москва, «Прогресс», 1986.

11. Фёдорова Т. Л., Щеглова О. А. Этимологический словарь русского языка. – М.: «Лад-Ком», 2008. – 608 с.

1� Врубель Михаил Александрович (1856 г. – 1910 г.)

2�Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844 г. – 1908 г.)

11