Департамент образования Администрации г.Сарова

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Школа №16»

ПРОЕКТ

Тема: «Телескопы будущего»

Выполнила ученица 9А класса

Маркина Алина.

Руководитель проекта

Карелина Татьяна Алексеевна.

г. Саров.

2019 г

Содержание

Введение

Глава 1.

История создания первых телескопов

Современные виды телескопов

Глава 2.

Космический телескоп «Хаббл»

Чего не может телескоп «Хаббл»?

Телескопы ближайшего будущего — что день грядущий нам готовит?

Глава 3.

Опрос 11 класса

Интересные факты

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,

Однако ж прав упрямый Галилей.

А.С.Пушкин

Телеско́п — прибор, предназначенный для наблюдения небесных светил. Действительно, это оптическое устройство представляет собой мощную зрительную трубу, предназначенную для наблюдения весьма удаленных объектов – небесных светил.

Существуют телескопы для всех диапазонов электромагнитного спектра: оптические телескопы, радиотелескопы, рентгеновские телескопы, гамма-телескопы. Кроме того, детекторы нейтрино часто называют нейтринными телескопами. Также, телескопами могут называть детекторы гравитационных волн.

Оптические телескопические системы используют в астрономии (для наблюдения за небесными светилами, в оптике для различных вспомогательных целей: например, для изменения расходимости лазерного излучения. Также, телескоп может использоваться в качестве зрительной трубы, для решения задач наблюдения за удалёнными объектами.

Задачи:

собрать и изучить теоретический материал о телескопе, используя все доступные источники информации.

Узнать о новых проектах по разработке телескопов;

Провести опрос в 11 классе.

Гипотеза. Космический телескоп Хаббл - самая мощная автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, позволяющая человечеству заглянуть в неизведанные просторы Вселенной.

Цель работы – доказать или опровергнуть гипотезу.

Глава 1.

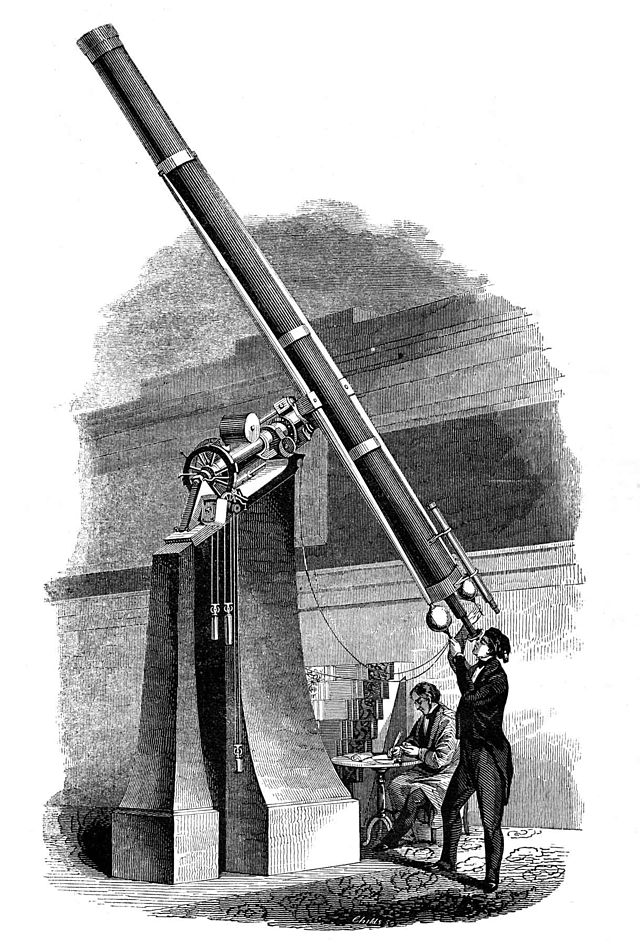

История создания первых телескопов.

Трудно сказать, кто первый изобрел телескоп. Годом изобретения телескопа, а вернее зрительной трубы, считают 1608 год, когда голландский очковый мастер Иоанн Липперсгей продемонстрировал своё изобретение в Гааге. Тем не менее в выдаче патента ему было отказано, в силу того что и другие мастера, как Захарий Янсен из Мидделбурга и Якоб Метиус из Алкмара, уже обладали экземплярами подзорных труб, а последний вскоре после Липперсгея подал в Генеральные штаты (голландский парламент) запрос на патент. Позднейшее исследование показало, что, вероятно, подзорные трубы были известны ранее, ещё в 1605 году, в «Дополнениях в Вителлию», опубликованных в 1604 г. Кеплер рассмотрел ход лучей в оптической системе, состоящей из двояковыпуклой и двояковогнутой линз. Самые первые чертежи простейшего линзового телескопа (причем как однолинзового, так и двухлинзового) были обнаружены еще в записях Леонардо да Винчи датируемых 1509-м годом. Сохранилась его запись: «Сделал стекла, чтобы смотреть на полную Луну» («Атлантический кодекс»).

Известно, что еще древние употребляли увеличительные стекла. Дошла до нас легенда о том, что якобы Юлий Цезарь во время набега на Британию с берегов Галлии рассматривал в подзорную трубу туманную британскую землю. Роджер Бекон, один из наиболее замечательных ученых и мыслителей XIII века, в одном из своих трактатов утверждал, что он изобрел такую комбинацию линз, с помощью которой удаленные предметы на расстоянии кажутся близкими.

Так ли это было в действительности – неизвестно. Бесспорно, однако, что в самом начале XVII века в Голландии почти одновременно об изобретении подзорной трубы заявили три оптика: Липерсчей, Меунус, Янсен. Как бы там ни было, к концу 1608 года первые подзорные трубы были изготовлены и слухи об этих новых оптических приборах быстро распространялись по Европе.

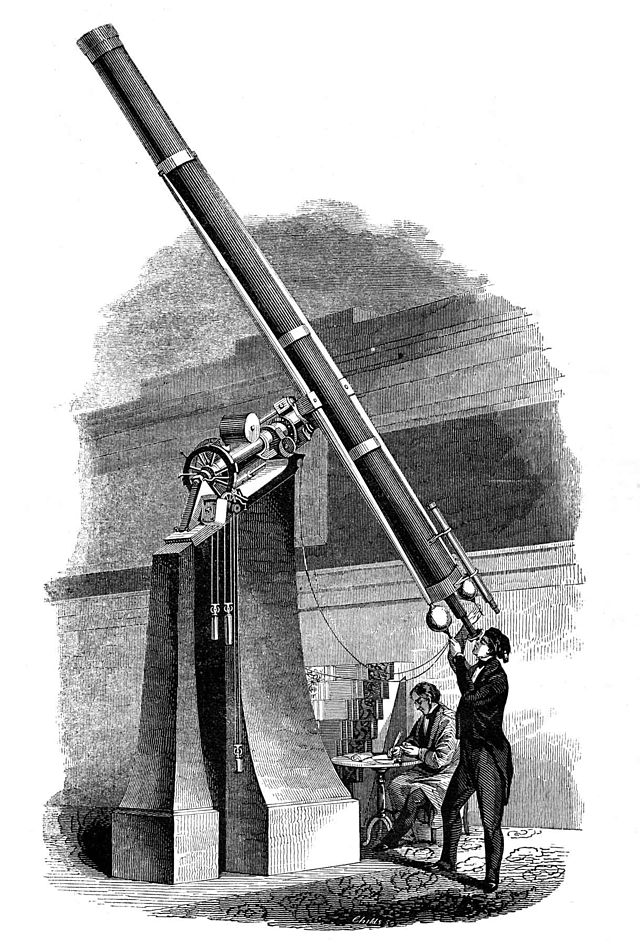

В Падуе в это время уже был широко известен Галилео Галилей, профессор местного университета, красноречивый оратор и страстный сторонник учения Коперника. Услышав о новом оптическом инструменте, Галилей решил собственноручно построить подзорную трубу. 7 января 1610 года навсегда останется памятной датой в истории человечества. Вечером того же дня Галилей впервые направил построенный им телескоп на небо.

Падуе в это время уже был широко известен Галилео Галилей, профессор местного университета, красноречивый оратор и страстный сторонник учения Коперника. Услышав о новом оптическом инструменте, Галилей решил собственноручно построить подзорную трубу. 7 января 1610 года навсегда останется памятной датой в истории человечества. Вечером того же дня Галилей впервые направил построенный им телескоп на небо.

Он увидел то, что ранее было невозможно. Луна, испещренная горами и долинами, оказалась миром, сходным хотя бы по рельефу с Землей. Юпитер, предстал перед глазами изумленного Галилея крошечным диском, вокруг которого вращались четыре необычные звездочки – его спутники. При наблюдении в телескоп планета Венера оказалась похожа на маленькую Луну. Она меняла свои фазы, что свидетельствовало об ее обращении вокруг Солнца. На самом Солнце (поместив перед глазами темное стекло) ученый увидел черные пятна, опровергнув тем самым общепринятое учение Аристотеля о «неприкосновенной чистоте небес». Эти пятна с мещались по отношению к краю Солнца, из чего сделал правильный вывод о вращении Солнца вокруг оси. В темные ночи, когда небо было чистым, в поле зрения галилеевского телескопа было видно множество звезд, недоступных невооруженному глазу. Несовершенство первого телескопа не позволило ученому рассмотреть кольцо Сатурна. Вместо кольца он увидел по обе стороны Сатурна два каких-то странных придатка. Открытия Галилея положили начало телескопической астрономии. Но его телескопы, утвердившие окончательно мировоззрение Коперника, были очень несовершенны. Уже при жизни Галилея на смену пришли телескопы несколько иного типа. Изобретателем нового инструмента был Иоганн Кеплер.

мещались по отношению к краю Солнца, из чего сделал правильный вывод о вращении Солнца вокруг оси. В темные ночи, когда небо было чистым, в поле зрения галилеевского телескопа было видно множество звезд, недоступных невооруженному глазу. Несовершенство первого телескопа не позволило ученому рассмотреть кольцо Сатурна. Вместо кольца он увидел по обе стороны Сатурна два каких-то странных придатка. Открытия Галилея положили начало телескопической астрономии. Но его телескопы, утвердившие окончательно мировоззрение Коперника, были очень несовершенны. Уже при жизни Галилея на смену пришли телескопы несколько иного типа. Изобретателем нового инструмента был Иоганн Кеплер.

В 1611 году в трактате «Диоптрика» он дал описание телескопа, состоящего из двух двояковыпуклых линз. Сам Кеплер, будучи типичным астрономом – теоретиком, ограничился лишь описанием схемы нового телескопа, а первым, кто его построил, был Шейнер, оппонент Галилея в их горячих спорах. К 1656 году Христиан Гюйенс сделал телескоп, увеличивающий в 100 раз наблюдаемые объекты, размер его был более 7 метров, апертура около 150 мм. Этот телескоп уже относят к уровню сегодняшних любительских телескопов для начинающих. К 1670-х годам был построен уже 45-метровый телескоп, который еще больше увеличивал объекты и давал больший угол зрения. Но даже обычный ветер мог служить препятствием для получения четкого и качественного изображения.

Исаак Ньютон в тот период сумел дать новую жизнь телескопам с помощью зеркала. Первое зеркало для телескопа диаметром 30 мм он сделал из сплава меди, олова и мышьяка в 1704 году. Изображение стало четким.

Двухзеркальная система в телескопе предложена французом Кассегреном. Реализовать свою идею в полной мере Кассегрен не смог из-за отсутствия технической возможности изобретения нужных зеркал, но сегодня его чертежи реализованы. Именно телескопы Ньютона и Кассегрена считаются первыми «современными» телескопами, изобретенными в конце 19 века. Кстати, космический телескоп Хаббл работает как раз по принципу телескопа Кассегрена. А фундаментальный принцип Ньютона с применением одного вогнутого зеркала использовался в Специальной астрофизической обсерватории в России с 1974 года.

Я.В. Брюс прославился разработкой специальных металлических зеркал для телескопов. Ломоносов и Гершель, независимо друг от друга, изобрели совершенно новую конструкцию телескопа, в которой главное зеркало наклоняется без вторичного, тем самым уменьшая потери света. А Гершель собственноручно в мастерской сплавлял зеркала из меди и олова. Главный труд его жизни – большой телескоп с зеркалом диаметром 122 см.

К концу 18 века компактные удобные телескопы пришли на замену громоздким рефлекторам. Металлические зеркала тоже оказались не слишком практичны - дорогие в производстве, а также тускнеющие от времени.

концу 18 века компактные удобные телескопы пришли на замену громоздким рефлекторам. Металлические зеркала тоже оказались не слишком практичны - дорогие в производстве, а также тускнеющие от времени.

К 1758 году с изобретением двух новых сортов стекла: легкого - крон и тяжелого - флинта, появилась возможность создания двухлинзовых объективов. Чем благополучно и воспользовался ученый Дж. Доллонд, который изготовил двухлинзовый объектив, впоследствии названный доллондовым.

Немецкий оптик Фраунгофер поставил на конвейер производство и качество линз. И сегодня в Тартуской обсерватории стоит телескоп с целой, работающей линзой Фраунгофера. Но рефракторы немецкого оптика также были не без изъяна – хроматизма.

И лишь к концу 19 века изобрели новый метод производства линз. Стеклянные поверхности начали обрабатывать серебряной пленкой, которую наносили на стеклянное зеркало путем воздействия виноградного сахара на соли азотнокислого серебра. Эти принципиально новые линзы отражали до 95% света, в отличие от старинных бронзовых линз, отражавших всего 60% света. Л. Фуко создал рефлекторы с параболическими зеркалами, меняя форму поверхности зеркал.

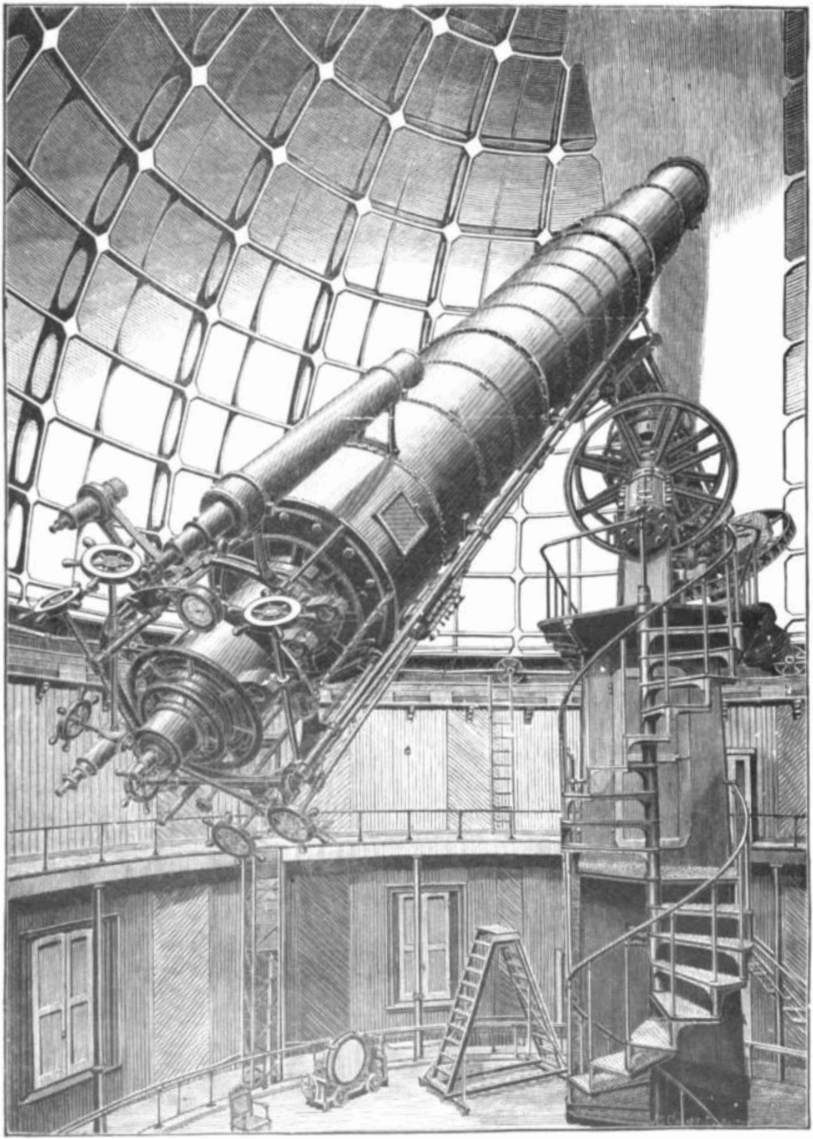

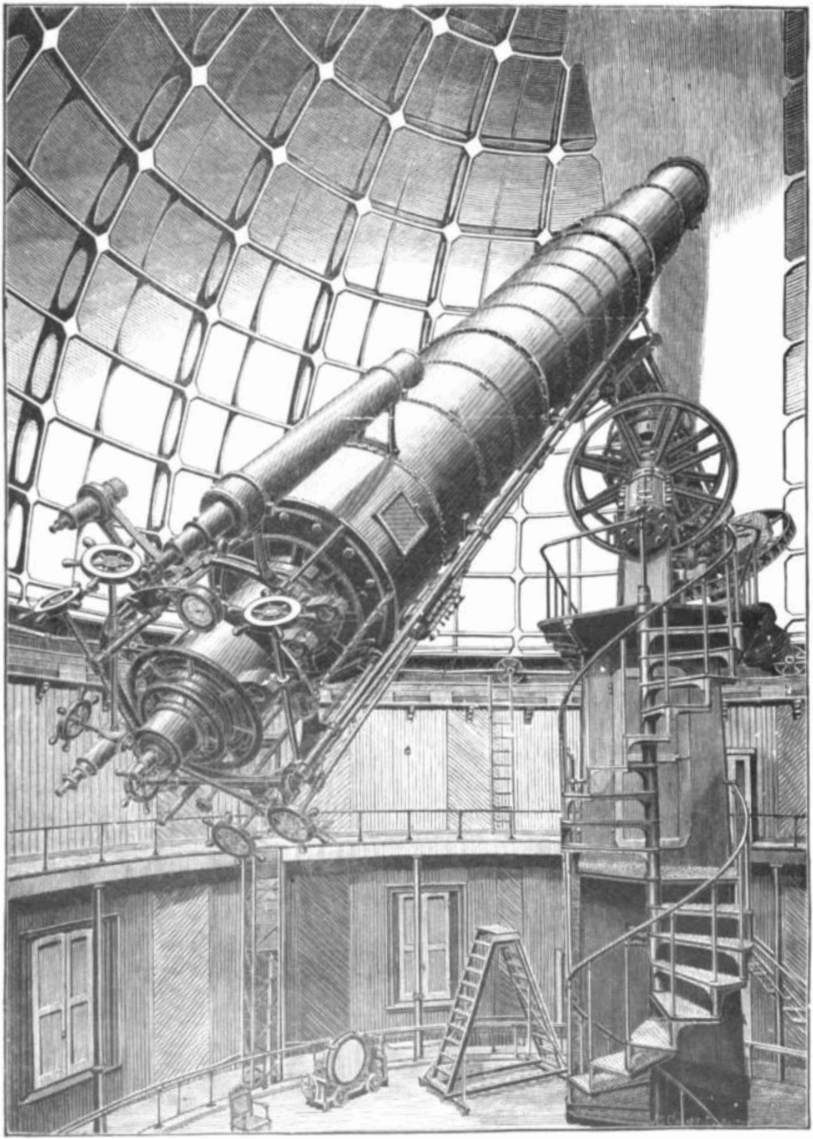

В конце 19 века Кросслей, астроном-любитель, обратил свое внимание на алюминиевые зеркала. Купленное им вогнутое стеклянное параболическое зеркало диаметром 91 см сразу было вставлено в телескоп. Сегодня телескопы с подобными громадными зеркалами устанавливаются в современных обсерваториях.

История телескопа прошла долгий путь – от итальянских стекольщиков до современных гигантских телескопов-спутников. Современные крупные обсерватории давно компьютеризированы. Однако любительские телескопы и многие аппараты, типа Хаббл, все еще базируются на принципах работы, изобретенных Галилеем.

Современные виды телескопов.

Первое из двух главных преимуществ телескопа – это увеличение угла зрения, под которым мы видим небесные объекты. Человеческий глаз способен в отдельности различать две части предмета, если угловое расстояние не меньше одной минуты дуги. Поэтому, например, на Луне невооруженный глаз различает лишь крупные детали, поперечник которых превышает 100 километров. В благоприятных условиях, когда Солнце затянуто дымкой, на его поверхности удается рассмотреть самые крупные из солнечных пятен. Никаких других подробностей невооруженный глаз на небесных телах не видит. Оптические телескопы увеличивают угол зрения в десятки и сотни раз. Второе преимущество телескопа по сравнению с глазом заключается в том, что телескоп собирает гораздо больше света, чем зрачок человеческого глаза, имеющий даже в полной темноте диаметр не более 8 мм. Очевидно, что количество света, собираемого телескопом, во столько раз больше, во сколько площадь объектива больше площади зрачка. Это отношение равно отношению квадратов диаметров объектива и зрачка.

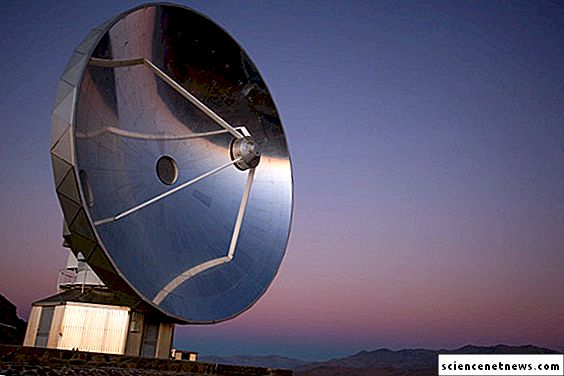

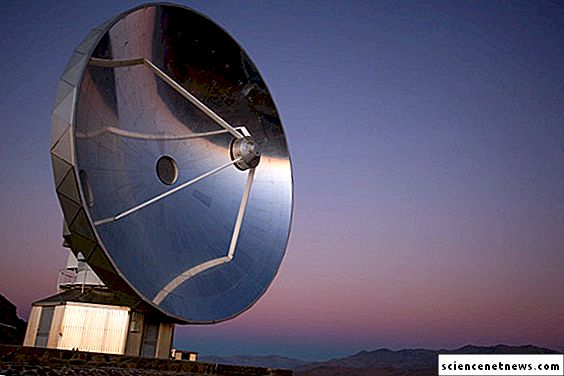

В радиотелескопе радиоволны собирает металлическое зеркало, иногда сплошное, а иногда решетчатое. Форма зеркала в телескопе параболическая поверхность способна собирать в фокусе падающее на нее электромагнитное излучение. На самом деле приемником радиоволн в радиотелескопах служит не человеческий глаз или фотопластинка, а высокочувствительный радиоприемник. Зеркало концентрирует радиоволны на маленькой дипальной антенне, облучая её. Вот почему эта антенна называется облучатель. Радиоволны, как и всякое другое излучение, несут в себе некоторую энергию. Поэтому, попадая на облучатель, они возбуждают в этом металлическом проводнике упорядоченное перемещение электронов или, иначе говоря, электрический ток. Радиоволны с невообразимо большой скоростью «набегают» на облучатель. Поэтому в облучателе возникает быстропеременный электрический ток. От облучателя к радиоприемнику электрический ток передается по волноводам – специальным проводникам, имеющим форму полых трубок. Космические радиоволны, или точнее, возбужденные ими электрические токи поступают в радиоприемник. К приемнику радиотелескопа присоединяют специальный самопишущий прибор, который регистрирует поток радиоволн определенной длины.

радиотелескопе радиоволны собирает металлическое зеркало, иногда сплошное, а иногда решетчатое. Форма зеркала в телескопе параболическая поверхность способна собирать в фокусе падающее на нее электромагнитное излучение. На самом деле приемником радиоволн в радиотелескопах служит не человеческий глаз или фотопластинка, а высокочувствительный радиоприемник. Зеркало концентрирует радиоволны на маленькой дипальной антенне, облучая её. Вот почему эта антенна называется облучатель. Радиоволны, как и всякое другое излучение, несут в себе некоторую энергию. Поэтому, попадая на облучатель, они возбуждают в этом металлическом проводнике упорядоченное перемещение электронов или, иначе говоря, электрический ток. Радиоволны с невообразимо большой скоростью «набегают» на облучатель. Поэтому в облучателе возникает быстропеременный электрический ток. От облучателя к радиоприемнику электрический ток передается по волноводам – специальным проводникам, имеющим форму полых трубок. Космические радиоволны, или точнее, возбужденные ими электрические токи поступают в радиоприемник. К приемнику радиотелескопа присоединяют специальный самопишущий прибор, который регистрирует поток радиоволн определенной длины.

Б лагодаря сложным оптическим явлениям лучи от звезды, уловленные телескопом, сходятся не в одной точке (фокусе телескопа), а в некоторой небольшой области пространства вблизи фокуса, образуя так называемое фокальное пятно. В этом пятне объектив телескопа конденсирует электромагнитную энергию светила, уловленную телескопом. Если взглянуть в телескоп, звезда покажется нам не точкой, а кружком с заметным диаметром. Но это не настоящий диск звезды, а лишь её испорченное изображение, вызванное несовершенством телескопа. Мы видим, созданное телескопом фокальное пятно. Чем больше диаметр объектива телескопа, тем меньше фокальное пятно. Следовательно, большинство телескопов обладают большей «зоркостью», благодаря большим размерам. Радиотелескопы воспринимают весьма длинноволновое излучение. Таким образом, новая техника поставила перед наукой новые проблемы принципиального характера. В будущем, вероятно, радиотелескопы станут еще зорче.

лагодаря сложным оптическим явлениям лучи от звезды, уловленные телескопом, сходятся не в одной точке (фокусе телескопа), а в некоторой небольшой области пространства вблизи фокуса, образуя так называемое фокальное пятно. В этом пятне объектив телескопа конденсирует электромагнитную энергию светила, уловленную телескопом. Если взглянуть в телескоп, звезда покажется нам не точкой, а кружком с заметным диаметром. Но это не настоящий диск звезды, а лишь её испорченное изображение, вызванное несовершенством телескопа. Мы видим, созданное телескопом фокальное пятно. Чем больше диаметр объектива телескопа, тем меньше фокальное пятно. Следовательно, большинство телескопов обладают большей «зоркостью», благодаря большим размерам. Радиотелескопы воспринимают весьма длинноволновое излучение. Таким образом, новая техника поставила перед наукой новые проблемы принципиального характера. В будущем, вероятно, радиотелескопы станут еще зорче.

И нфракрасные телескопы – это вид телескопов, которые применяются в астрономии для исследования теплового излучения космических объектов. Инфракрасное излучение – электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны 0,74 мкм) и микроволновым излучением (1-2 мм). Другое название инфракрасного излучения – «тепловое» излучение. Действительно, все тела, твердые и жидкие, нагретые до определенной температуры, излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Первые эксперименты в области изучения инфракрасного излучения были проведены еще на рубеже 18-19 веков. Именно тогда английский ученый Уильям Гершель провел исследование нагревательных способностей лучей разных частей спектра. Обнаруженное невидимое излучение, способное, тем не менее, нагревать Гершель назвал инфракрасным.

нфракрасные телескопы – это вид телескопов, которые применяются в астрономии для исследования теплового излучения космических объектов. Инфракрасное излучение – электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны 0,74 мкм) и микроволновым излучением (1-2 мм). Другое название инфракрасного излучения – «тепловое» излучение. Действительно, все тела, твердые и жидкие, нагретые до определенной температуры, излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Первые эксперименты в области изучения инфракрасного излучения были проведены еще на рубеже 18-19 веков. Именно тогда английский ученый Уильям Гершель провел исследование нагревательных способностей лучей разных частей спектра. Обнаруженное невидимое излучение, способное, тем не менее, нагревать Гершель назвал инфракрасным.

Известно три составляющих диапазона инфракрасного излучения: коротковолновая, средневолновая и длинноволновая область. Длинноволновую область иногда называют терагерцовым излучением. Доказано, что земная атмосфера пропускает инфракрасное излучение только определенного диапазона: 0,75-5 мкм. Для остальной части лучей она непрозрачна. Тем не менее, инфракрасное наблюдение активно используется в астрономии с 19 века. С помощью инфракрасных телескопов зачастую можно сделать такие наблюдения, которые невыполнимы с помощью обычной астрономической техники. Основателем инфракрасной астрономии принято считать британского ученого Чарльза Пиацци Смита, который в 1856 году первым зарегистрировал тепловое излучение Луны.

Принцип действия инфракрасного телескопа состоит в принятии и обработке теплового излучения. Основным элементом первых радиотелескопов была полоска фольги, обладающая черной поверхностью. Если через фольгу пропустить ток, то при изменении температуры металла, меняется его сопротивление. Следовательно, изменяются и показатели тока. В зависимости от этих показателей можно рассчитать интенсивность теплового излучения. Существуют телескопы, которые одновременно являются оптическими и инфракрасными, например знаменитый Хаббл. Тепловые лучи отражаются обычным телескопическим объективом и фокусируются в одной точке, где размещается прибор, измеряющий тепло. Также существуют инфракрасные фильтры, пропускающие только тепловые лучи. С такими фильтрами происходит фотографирование.

В первую очередь возможности инфракрасных телескопов были использованы для изучения планет Солнечной системы. С помощью тепловых наблюдений удалось уточнить структуру атмосфер некоторых планет, обнаружить водяной лед на поверхности спутников планет-гигантов, открыть собственное тепловое излучение Сатурна и Юпитера. С помощью инфракрасных телескопов ученым удалось составить новую «тепловую» карту вселенной, которая во многом отличается от привычной карты звездного неба. На ней можно увидеть как остывшие планеты, так и места возможного образования новых звезд.

Глава 2.

Космический телескоп «Хаббл»

Значительная часть электромагнитного излучения небесных тел поглощается атмосферой Земли и не доходит до её поверхности. А это означает, что для более детального изучения космоса телескопы необходимо выводить за пределы земной атмосферы, что стало возможным благодаря началу космической эры — успешному запуску космических аппаратов.

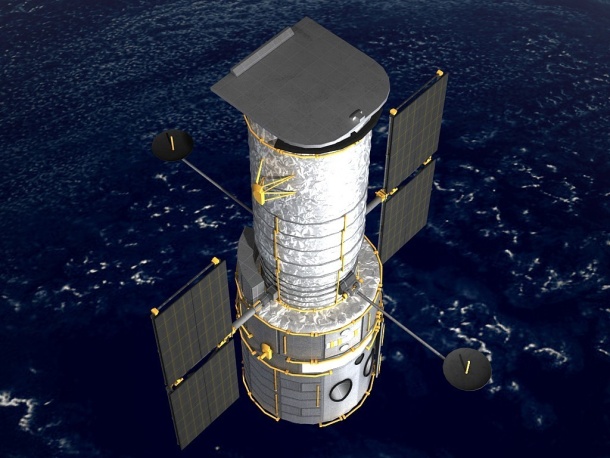

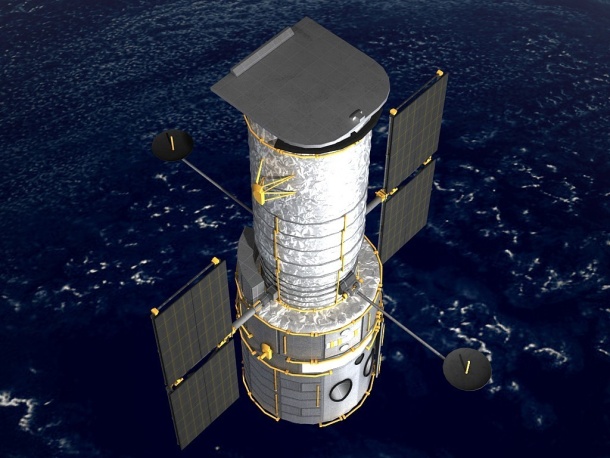

Н аиболее известной автоматической обсерваторией, выведенной на околоземную орбиту, является космический телескоп «Хаббл», названный в честь выдающегося американского астронома. Старт нового космического проекта, на тот период одного из самых дорогостоящих в истории изучения космоса, был дан в 70-х гг. прошлого века. Первоначальный проект из-за чрезмерно высокой стоимости был отклонён Конгрессом США: планируемый диаметр главного зеркала рефлектора пришлось уменьшить с 3 до 2,4 м, а также отказаться от размещения дополнительных устройств. Самым дорогостоящим элементом телескопа является зеркало, а самыми главными его качествами — точность полировки и радиус кривизны. Представьте себе: допустимая шероховатость поверхности не должна была превышать 1/20 длины волны принимаемого излучения! Если проводить наблюдение в видимом диапазоне с длиной волны примерно 600 нм, то глубина «бороздки» на зеркале не должна превышать 30 нм. Сопоставимая по сложности задача: «отполировать» поверхность земли площадью с Москву с отклонением от идеальной сферы не более 6 см.

аиболее известной автоматической обсерваторией, выведенной на околоземную орбиту, является космический телескоп «Хаббл», названный в честь выдающегося американского астронома. Старт нового космического проекта, на тот период одного из самых дорогостоящих в истории изучения космоса, был дан в 70-х гг. прошлого века. Первоначальный проект из-за чрезмерно высокой стоимости был отклонён Конгрессом США: планируемый диаметр главного зеркала рефлектора пришлось уменьшить с 3 до 2,4 м, а также отказаться от размещения дополнительных устройств. Самым дорогостоящим элементом телескопа является зеркало, а самыми главными его качествами — точность полировки и радиус кривизны. Представьте себе: допустимая шероховатость поверхности не должна была превышать 1/20 длины волны принимаемого излучения! Если проводить наблюдение в видимом диапазоне с длиной волны примерно 600 нм, то глубина «бороздки» на зеркале не должна превышать 30 нм. Сопоставимая по сложности задача: «отполировать» поверхность земли площадью с Москву с отклонением от идеальной сферы не более 6 см.

Шлифовка зеркала заняла более двух лет и многократно превысила планируемые расходы. При этом предстояло построить космический корабль, который выведет на орбиту уникальный телескоп. Таким кораблём стал космический челнок «Дискавери», который с «Хабблом» на борту стартовал 24 апреля 1990 г. и на следующий день вывел телескоп на расчётную орбиту.

Вот уже несколько десятилетий космический телескоп «Хаббл» находится на околоземной орбите примерно в 560 км от поверхности Земли. За годы работы им передано на Землю более миллиона изображений нескольких десятков тысяч небесных объектов — звёзд, туманностей, галактик, планет, а общий объём цифровой информации, накопленной за всё время работы телескопа, превышает 50 терабайт. Более 3900 астрономов получили возможность использовать его для наблюдений, опубликовано около 4000 статей в научных журналах. С помощью «Хаббла» впервые были получены карты поверхности Плутона, наблюдались ультрафиолетовые полярные сияния на Сатурне и Юпитере, получены данные о планетах вне Солнечной системы, подтверждена теория о сверхмассивных чёрных дырах в центрах галактик, уточнён возраст Вселенной.

Вместе с тем цена, которую приходится платить за информацию с «Хаббла», весьма высока — в 100 и более раз выше, чем наземного рефлектора с таким же диаметром зеркала. Предполагается, что его работа на орбите будет закончена к 2030-2040 годам.

Чего не может телескоп «Хаббл»?

1) HST не может наблюдать объекты и явления на Земле, так как его система поиска объектов и чувствительность приборов рассчитаны только для наблюдений за космическими объектами.

2) HST не может наблюдать за Солнцем и освещенной частью Луны, так как они слишком яркие.

Специалисты, следящие за выполнением научной программы исследований, не должны допускать таких наблюдений, которые могут "ослепить" телескоп. В случае ошибки компьютера или человека, когда возникает такая угроза, HST автоматически закрывает отверстие наблюдения специальной дверкой и выключает все наблюдательные приборы.

Ч тобы не повредить приборы на борту телескопа, угловое расстояние до Солнца во время наблюдений должно быть больше 50±, а до Луны (в полной фазе) - 20±. Оборудование отключается также тогда, когда угловое расстояние до освещенной части диска Земли меньше 20± или 5± до неосвещенной части. С помощью HST можно наблюдать лунные затмения, соблюдая необходимые меры предосторожности. Затмения Солнца Землей позволяют наблюдать Венеру, Меркурий и другие объекты с малым угловым расстоянием до Солнца, в течение нескольких минут. Вышеперечисленные ограничения могут не учитываться заказчиком при составлении своего проекта программы наблюдений, т.к. все они учитываются автоматически компьютером при составлении общего расписания наблюдений для HST.

тобы не повредить приборы на борту телескопа, угловое расстояние до Солнца во время наблюдений должно быть больше 50±, а до Луны (в полной фазе) - 20±. Оборудование отключается также тогда, когда угловое расстояние до освещенной части диска Земли меньше 20± или 5± до неосвещенной части. С помощью HST можно наблюдать лунные затмения, соблюдая необходимые меры предосторожности. Затмения Солнца Землей позволяют наблюдать Венеру, Меркурий и другие объекты с малым угловым расстоянием до Солнца, в течение нескольких минут. Вышеперечисленные ограничения могут не учитываться заказчиком при составлении своего проекта программы наблюдений, т.к. все они учитываются автоматически компьютером при составлении общего расписания наблюдений для HST.

Телескопы ближайшего будущего – что день грядущий нам готовит?

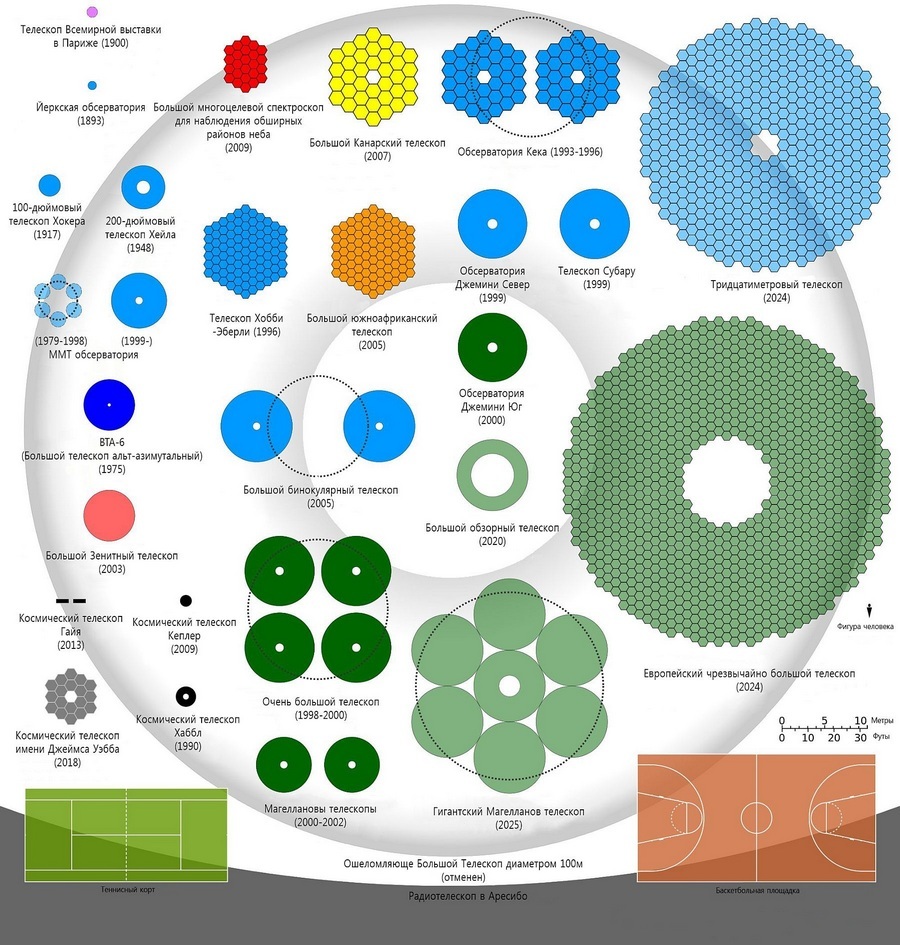

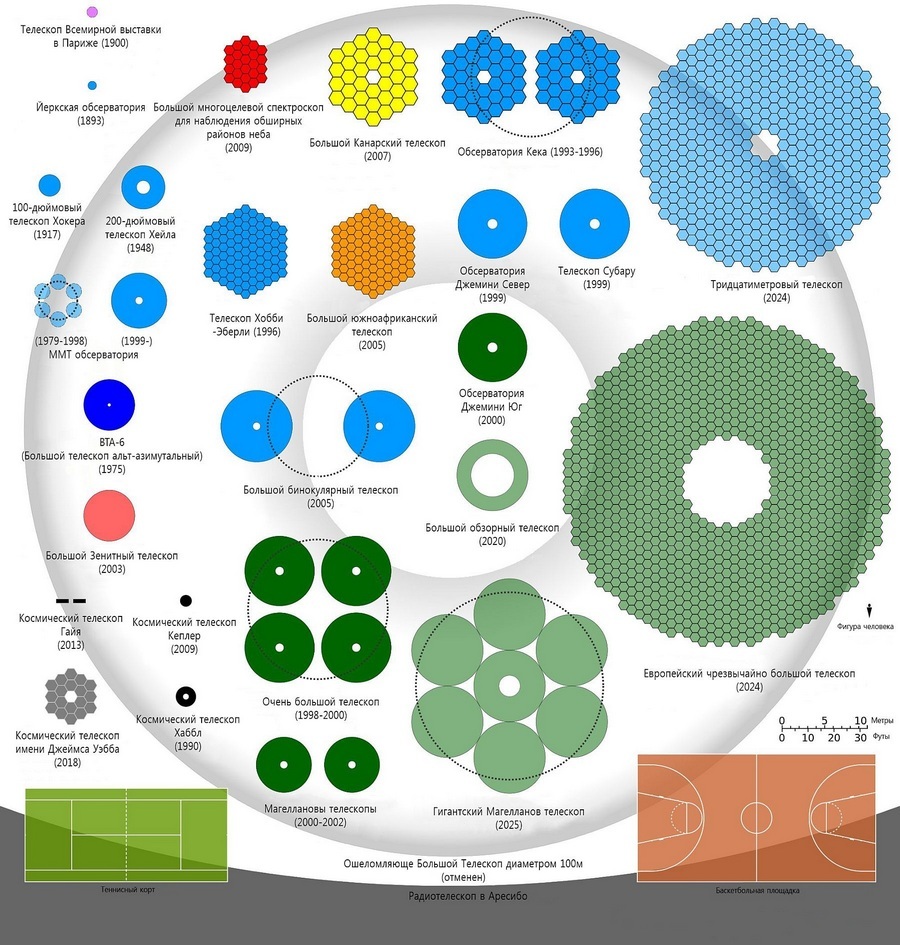

Последний «рекордсмен» среди оптических телескопов заработал в 2008 году, правда крупнейшая радиоастрономическая обсерватория ALMA или Атакамская большая миллиметровая/субмиллиметровая решётка) вступила в строй совсем недавно — в марте 2013 года. Но мы сейчас находимся на пороге множества новых открытий — в ближайшие десять лет планируется ввести в строй множество новых, крупнейших в своих областях телескопов. Об этих телескопах я и расскажу далее.

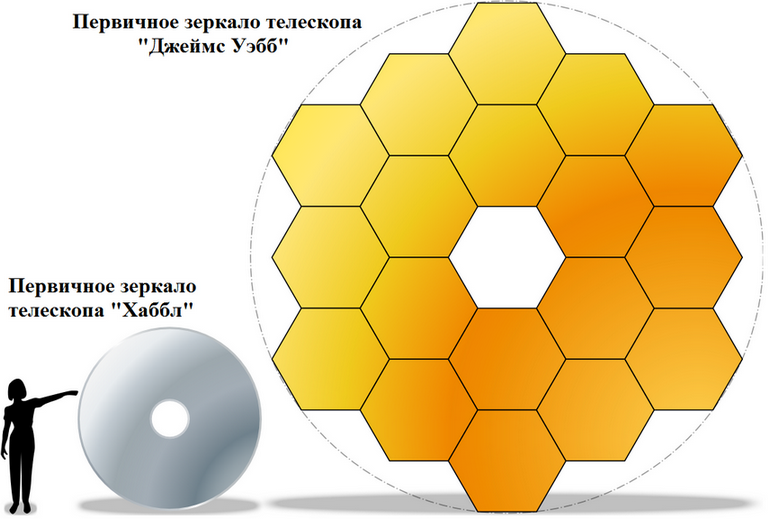

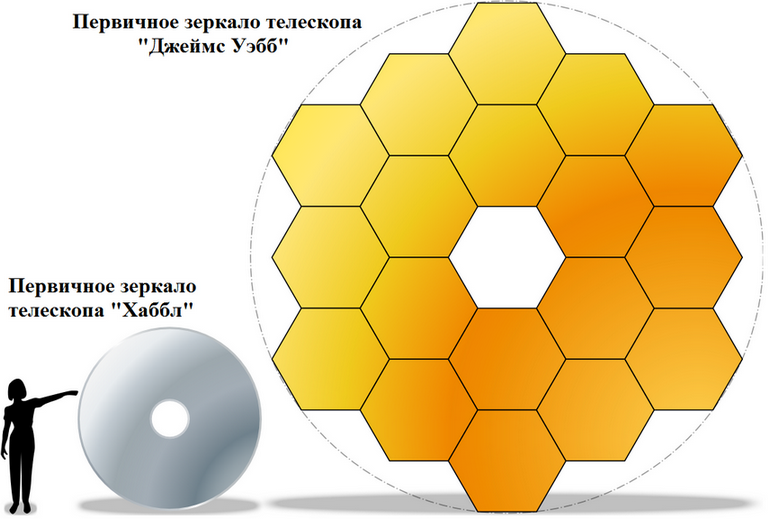

Ближайшим телескопом, превосходящим возможности современных инструментов станет «Джеймс Уэбб» или JWST (James Webb Space Telescope), который планируется запустить в мае 2019 года.

О н будет иметь диаметр главного зеркала 6,5 метра и превосходить телескоп «Хаббл» по этому параметру в 2,7 раза. Правда хоть он и предполагается, как замена «Хаббла» — он будет работать в инфракрасном диапазоне, и по этому его скорее стоит сравнивать с космическим телескопом «Гершель», относительно которого, разница не столь велика — примерно 1,9 раза. Приёмники инфракрасного излучения позволяют ему фиксировать экзопланеты с температурой, близкой к Земной. Он так же сможет значительно продвинуться в изучении очень далеких от нас объектов.

н будет иметь диаметр главного зеркала 6,5 метра и превосходить телескоп «Хаббл» по этому параметру в 2,7 раза. Правда хоть он и предполагается, как замена «Хаббла» — он будет работать в инфракрасном диапазоне, и по этому его скорее стоит сравнивать с космическим телескопом «Гершель», относительно которого, разница не столь велика — примерно 1,9 раза. Приёмники инфракрасного излучения позволяют ему фиксировать экзопланеты с температурой, близкой к Земной. Он так же сможет значительно продвинуться в изучении очень далеких от нас объектов.

Для обеспечения хороших условий наблюдений телескоп будет отправлен в точку Лагранжа L2, а для дополнительного охлаждения будет использоваться пять последовательно расположенных экранов из полиамидной плёнки, покрытых с разных сторон алюминием и кремнием, которые будут очень хорошо рассеивать доходящие до телескопа свет и тепло Солнца. Эти пассивные средства позволят добиться температуры главного зеркала и аппаратуры телескопа ниже 50 К, а часть из датчиков будут так же охлаждаться дополнительно.

Применение одного цельного зеркала, как для «Хаббла» для данного телескопа оказалось невозможным — оно было бы слишком тяжёлым (а носителем для нового телескопа должен стать Ариан-5, который имеет в два раза меньшую полезную нагрузку, нежели Шаттл выводивший «Хаббл») и зеркало такого диаметра просто «не влезало» бы в обтекатель этого ракетоносителя, поэтому зеркало имеет складную конструкцию — две части главного зеркала по три сегмента будут вставать на своё место уже в процессе полёта телескопа в точку своего базирования.

З а основу главного зеркала были взяты бериллиевые шестигранники диаметром около 1,5 метров, покрытые золотым напылением толщиной 120 нм, для лучшего отражения инфракрасного света. Всего телескоп состоит из 18 зеркал весом около 20 кг каждое. Благодаря всем ухищрениям вес удалось снизить до 6,5 тонн — против 11 тонн у «Хаббла». Однако все эти проблемы сделали своё чёрное дело — и стоимость проекта выросла до астрономических 8,8 млрд $, и по этому показателю он занял четвёртое место среди всех научных проектов, после международной космической станции, ITER и большого адронного коллайдера.

а основу главного зеркала были взяты бериллиевые шестигранники диаметром около 1,5 метров, покрытые золотым напылением толщиной 120 нм, для лучшего отражения инфракрасного света. Всего телескоп состоит из 18 зеркал весом около 20 кг каждое. Благодаря всем ухищрениям вес удалось снизить до 6,5 тонн — против 11 тонн у «Хаббла». Однако все эти проблемы сделали своё чёрное дело — и стоимость проекта выросла до астрономических 8,8 млрд $, и по этому показателю он занял четвёртое место среди всех научных проектов, после международной космической станции, ITER и большого адронного коллайдера.

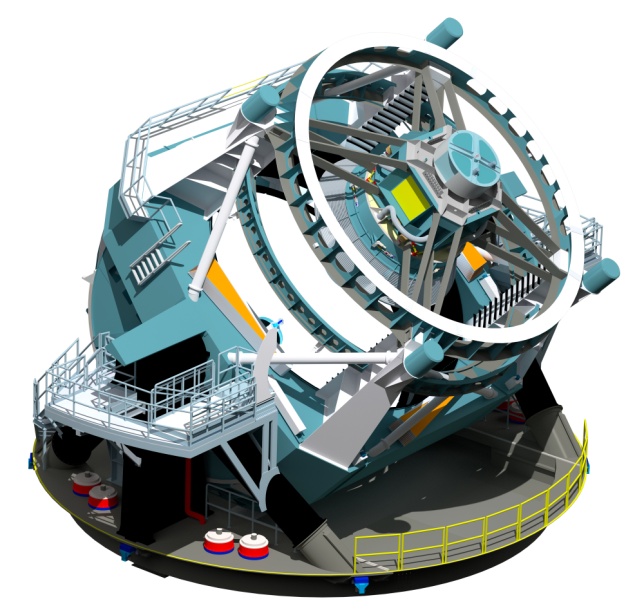

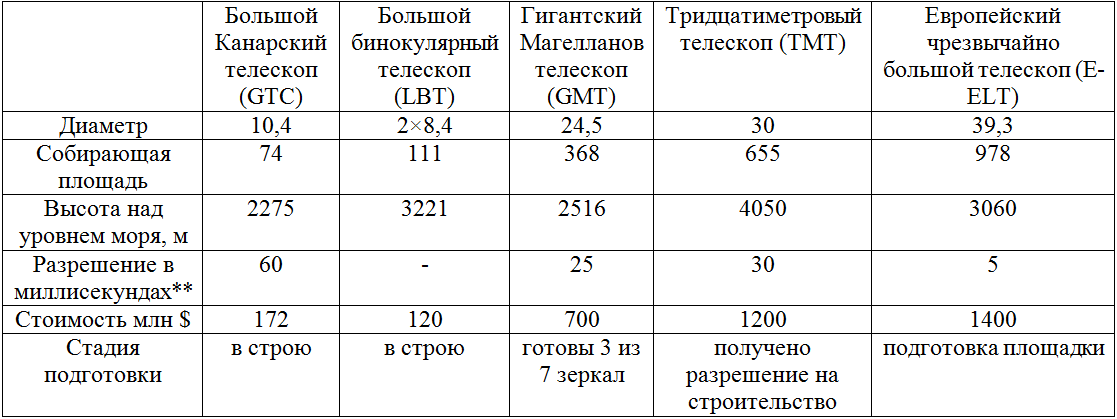

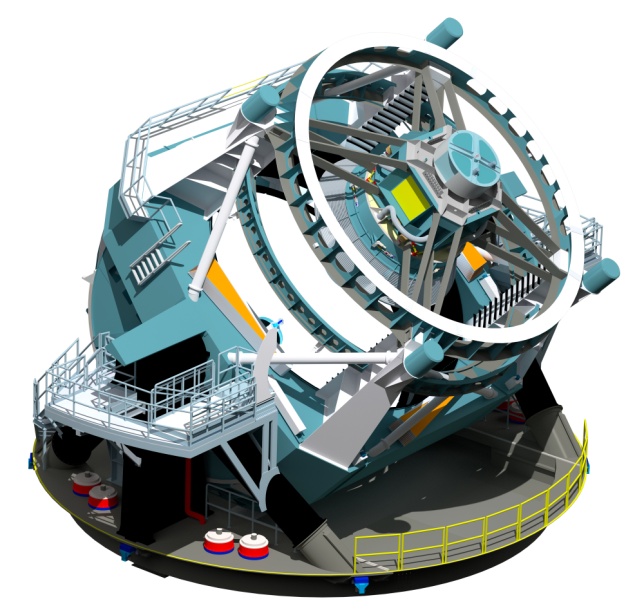

Гигантский Магелланов телескоп (GMT) с диаметром 25,4 м, является лишь третьим по размерам из строящихся оптических, и будет состоять из семи сегментов по 8,4 м диаметром каждое.

Точности изготовления зеркал для всех трёх телескопов — просто потрясающие, ведь неровности поверхности не должны превышать 1/10 от длинны волны (а это для видимого света — 380-780 нм), то есть метровых размеров зеркала необходимо изготавливать с отклонениями от идеальной поверхности 40 нм, и даже менее. Телескоп располагаться в обсерватории Лас-Кампанас в Чили, довольно далеко от старых Магеллановых телескопов (целых 115 км). На данный момент готовы уже четыре зеркала, однако различные проблемы привели к тому, что закончить его планируется только к 2025 году (эта дата «съехала» с планируемой — уже на пять лет). Подобные проблемы преследуют и двух других великанов — их даты окончания строительства также серьёзно сдвигались.

С ледующий крупный телескоп, который планируется построить — TMT (тридцатиметровый телескоп). Он будет строиться на горе Мауна Кеа на Гавайях, эта гора уже буквально «кишит» телескопами. Главными из которых сейчас бесспорно являются 10-метровые телескопы Кек 1 и Кек 2, которые обычно и ассоциируют с обсерваторией.

ледующий крупный телескоп, который планируется построить — TMT (тридцатиметровый телескоп). Он будет строиться на горе Мауна Кеа на Гавайях, эта гора уже буквально «кишит» телескопами. Главными из которых сейчас бесспорно являются 10-метровые телескопы Кек 1 и Кек 2, которые обычно и ассоциируют с обсерваторией.

Главное зеркало нового телескопа будет состоять из 492 1,4-метровых шестиугольных сегментов, как и в телескопах Кека тут будет использоваться адаптивная оптика*, управляющая каждым зеркалом отдельно. Высота расположения даёт ему значительные преимущества: для наблюдений будет использоваться видимый свет, ближний ультрафиолет, ближний и средний инфракрасный диапазон. Планируемая дата окончания строительства — 2024 год.

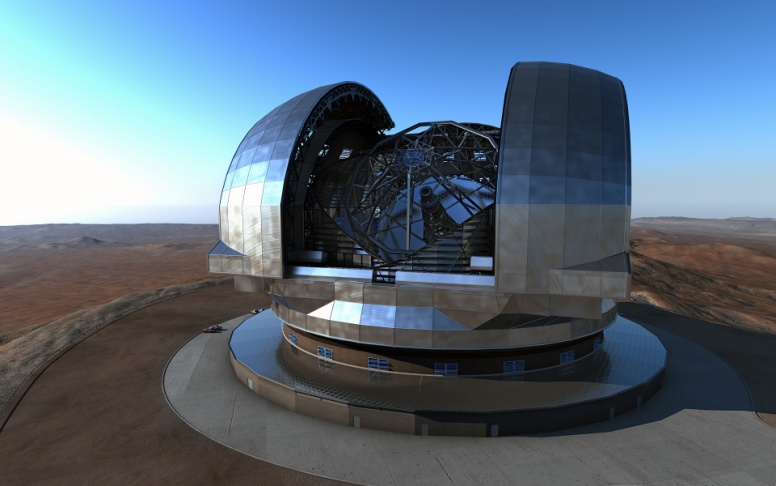

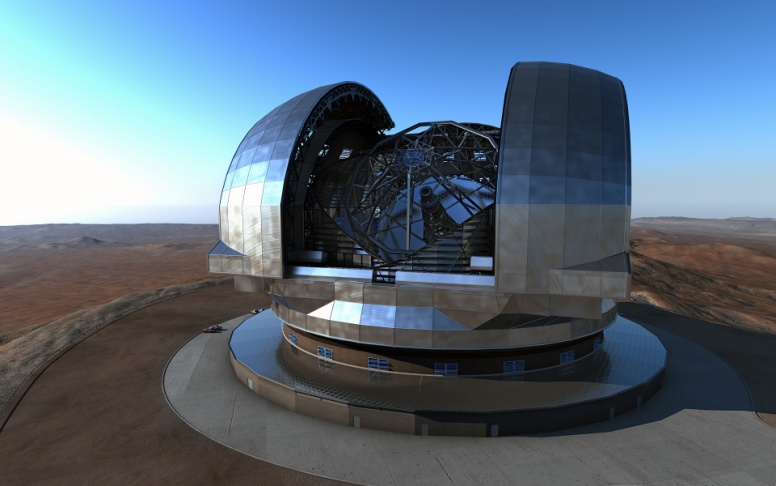

С амым крупным оптическим телескопом на ближайшее будущее станет E-ELT (чрезвычайно большой телескоп) с диаметром главного зеркала 39,3 м состоящим из 798 сегментов(этот размер уже был сокращён с изначальных 45 м, а ещё раньше в пользу этого проекта отказались от проекта 100-метрового телескопа, который посчитали слишком дорогим). Размер вторичного зеркала этого гиганта — 4,1 м, или почти в два раза больше, чем основное зеркало «Хаббла». На телескоп будет установлена самая совершенная система адаптивной оптики — она состоит из 6 сенсоров, 3 электромоторов для перемещения сегмента зеркала и 12 электромоторов — для его деформации, всё это необходимо для сохранения изгибов поверхности (допустимые отклонения от идеальной формы не более 30 нм) и для парирования возмущений атмосферы — для этого считывание данных с датчиков будет проводиться 1000 раз в секунду. В итоге это позволит получить разрешающую способность почти в пять раз лучше, чем без этой системы. Общий вес конструкции телескопа — 2 800 тонн.

амым крупным оптическим телескопом на ближайшее будущее станет E-ELT (чрезвычайно большой телескоп) с диаметром главного зеркала 39,3 м состоящим из 798 сегментов(этот размер уже был сокращён с изначальных 45 м, а ещё раньше в пользу этого проекта отказались от проекта 100-метрового телескопа, который посчитали слишком дорогим). Размер вторичного зеркала этого гиганта — 4,1 м, или почти в два раза больше, чем основное зеркало «Хаббла». На телескоп будет установлена самая совершенная система адаптивной оптики — она состоит из 6 сенсоров, 3 электромоторов для перемещения сегмента зеркала и 12 электромоторов — для его деформации, всё это необходимо для сохранения изгибов поверхности (допустимые отклонения от идеальной формы не более 30 нм) и для парирования возмущений атмосферы — для этого считывание данных с датчиков будет проводиться 1000 раз в секунду. В итоге это позволит получить разрешающую способность почти в пять раз лучше, чем без этой системы. Общий вес конструкции телескопа — 2 800 тонн.

Он будет строиться на горе Армасонес в Чили, рядом с VLT (очень большой телескоп). Выбор места обусловлен атмосферными условиями в данной местности — эта гора расположена в пустыне Атакама, и воздух в этих местах очень сухой, что позволяет кроме оптических инструментов применять также рассчитанные на ближний инфракрасный свет — ведь их поглощение в Земной атмосфере обусловлены в основном водяными парами, и углекислым газом. Его также планируется ввести в строй в 2024 году.

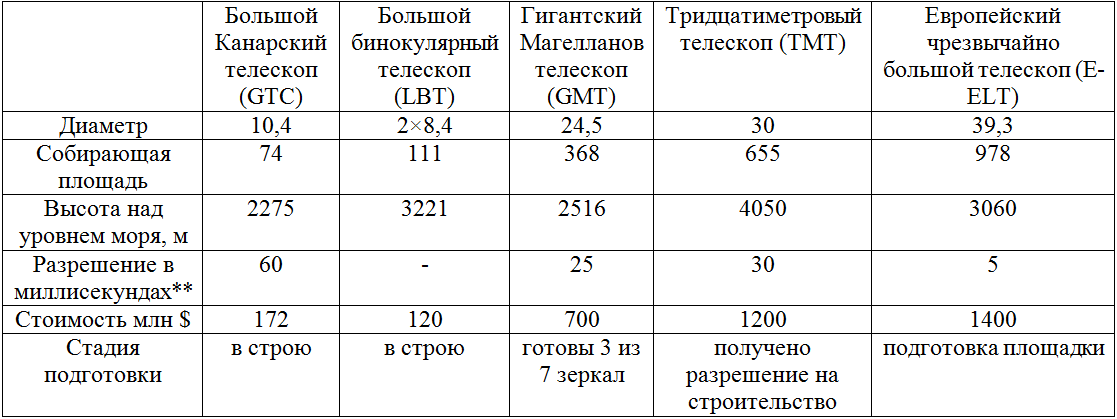

Все три телескопа имеют значительные преимущество по разрешению относительно существующих телескопов:

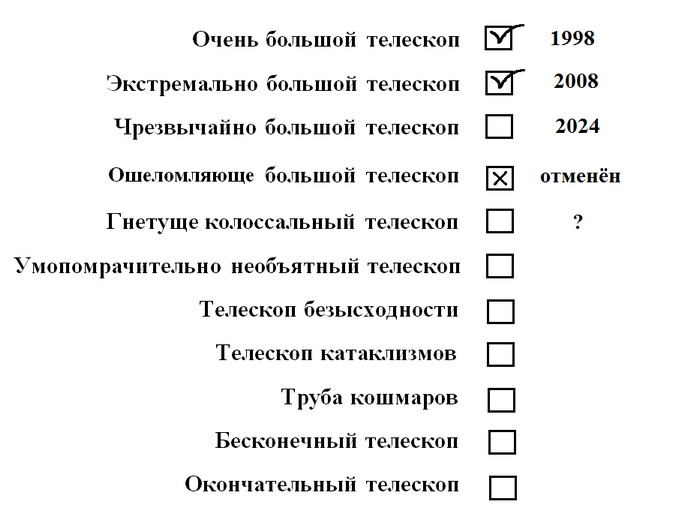

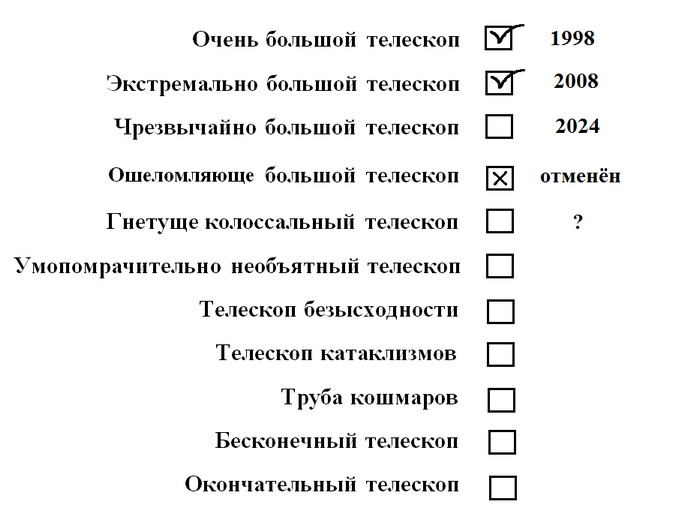

Любовь учёных к «эффектным» названиям своих телескопов привела к появлению шуточного плана, по строительству телескопов:

Глава 3.

3.1. Опрос учеников 11 класса

С недавних пор, в курс обучения в 11 классе, был добавлен предмет «Астрономия». Одной из самых первых тем этого курса является устройство телескопа, его история создания. Я решила провести опрос у старшеклассников, с целью, выяснить, какие знания были получены на уроках астрономии учениками. Для этого мне пришлось изучить теорию по этой теме, предложенную в учебнике по астрономии. В итоге, я сформулировала несколько вопросов для анкетирования:

Какой год считается годом изобретения зрительной трубы (первое подобие телескопа)?

Какого типа телескопов не существует? (в данном вопросе опрашиваемые должны выбрать один неверный ответ)

Кто первым использовал зеркала для фокусировки в телескопах?

В какой стране находится самый крупный оптический телескоп Евразии?

В каком году в России появилась первая астрономическая обсерватория?

Вывод: Проведен опрос более 10 человек. График показывает, что знаний, учащихся 11 класса, о телескопах недостаточно. Анкеты помогли выяснить, что в этом классе есть люди, которые хорошо разбираются в этой теме, изучают дополнительные материалы об обсерваториях с телескопами. Можно придти к общему выводу: нужно распространять знания о телескопах.

3.2. Интересные факты

Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (предприятие Госкорпорации «Росатом») участвует в международном российско-германском проекте по созданию орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО им. С.А. Лавочкина, включает в себя два телескопа: ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный РФЯЦ-ВНИИЭФ, и eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия).

В отличие от запускавшихся ранее зарубежных рентгеновских телескопов, телескоп ART-XC способен работать в «жестком» диапазоне энергий — 6−30 кэВ, в то время как дополняющий его eROSITA рассчитан на более «мягкий» диапазон — 0,3−10 кэВ. Такая широта охвата позволит обсерватории выявить не обнаруженные ранее астрофизические объекты.

Главная миссия научного аппарата «Спектр-РГ» — исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик. «Спектр-РГ» является единственным проектом рентгеновской обсерватории, реализация которого планируется в ближайшие 5 лет.

«Хаббл» находится на орбите Земли с 1990 года, уже прошел 5 млрд. км и сделал 1,2 млн. наблюдений за небесными телами – это самый эффективный и продуктивный из аппаратов, сделанных человеком. Он помог вычислить возраст вселенной, обнаружить присутствие темной материи, найти новые планеты, звезды и галактики.

В книгу рекордов Гиннеса попал российский «Радиоастрон» - орбитальный радиотелескоп, как самый большой в мире. Диаметр его антенны – 10 метров, с помощью «Радиоастрона» стало возможным уточнять данные о галактиках, нейтронных звездах, квазарах, межзвездной среде.

В 2024 году в пустыне Атакама, на горе Серро Армазонес будет закончена постройка обсерватории с телескопом, оснащенным 40-метровым зеркалом и уникальной оптической системой. Обсерватория в Чили превзойдет размером гавайскую, а по качеству снимков обойдет даже «Хаббл». Финансируют проект США, Чили, Австралия, Бразилия, 14 стран Европы.

Заключение

В процессе создания своего проекта я изучила историю создания первых телескопов, их виды и способы действия, рассмотрела все современные системы телескопов, активно используемые для исследования космического пространства и находящиеся в разработке.

До недавнего времени лучшей автоматической обсерваторией на орбите Земли был телескоп «Хаббл», активно используемый с 1990 г. и по сегодняшний день. С 2018 г. началась новая эпоха в изучении космоса в связи с предстоящим запуском новой космической обсерватории, в которой стал использоваться флагманский телескоп «Джеймс Уэбб». Благодаря своей экономичности и высокой разрешающей способности данный телескоп дает возможность изучить Вселенную на 800 млн. лет раньше, чем «Хаббл».

Наука не стоит на месте. На смену только запускаемому «Джеймс Уэббу» должен прийти, находящийся сейчас в разработке, «OST», чувствительность которого в 30 раз выше нынешнего флагмана.

В 2024 году будет завершена постройка обсерватории с телескопом, имеющим уникальную оптическую систему и 40-метровое зеркало. Данный телескоп дает возможность получать снимки высокого качества. В 2030-е годы будет пущен в эксплуатацию «Luvoir», имеющий широкий набор инструментов и фильтров.

Таким образом, эпоха «Хаббла» закономерно подходит к своему логическому завершению. Впереди человечество ждут новые космические открытия за счет постоянного совершенствования космических и наземных обсерваторий.

Список используемой литературы

1. Амбарцумян В.А. Загадки Вселенной.- М.: Педагогика, 1987.

2. Всё обо всём. Энциклопедия. – М: Аванта-Плюс, 2000.

3. Гурштейн А.А. Извечные тайны неба.- Просвещение, 1984.

4. Жиль Спэрроу «Вселенная. Как наблюдать и изучать звездное небо» / Пер. с англ. – М.: БММ АО, 2002.

5. Космос: Энциклопедия для детей. Я познаю мир-М.: Издательство «AСТ», 2001.

6. Петров Б.Н. Орбиты сотрудничества.-М.: «Машиностроение», 1975.

7. Энциклопедический словарь юного астронома/ Сост. Н.П. Ерпылев. – М.: Педагогика, 1980.

8. www.netfereta.ru

9. www.astrotime.ru

10. www.sky-watcher.ru

11. www.binoculars.ru

12. astronews.prao. ru

13. astrooptics.pisem.net

14. http://vsego.wordpress.com/2009/08/25/galileos-telescope/

Падуе в это время уже был широко известен Галилео Галилей, профессор местного университета, красноречивый оратор и страстный сторонник учения Коперника. Услышав о новом оптическом инструменте, Галилей решил собственноручно построить подзорную трубу. 7 января 1610 года навсегда останется памятной датой в истории человечества. Вечером того же дня Галилей впервые направил построенный им телескоп на небо.

Падуе в это время уже был широко известен Галилео Галилей, профессор местного университета, красноречивый оратор и страстный сторонник учения Коперника. Услышав о новом оптическом инструменте, Галилей решил собственноручно построить подзорную трубу. 7 января 1610 года навсегда останется памятной датой в истории человечества. Вечером того же дня Галилей впервые направил построенный им телескоп на небо.  мещались по отношению к краю Солнца, из чего сделал правильный вывод о вращении Солнца вокруг оси. В темные ночи, когда небо было чистым, в поле зрения галилеевского телескопа было видно множество звезд, недоступных невооруженному глазу. Несовершенство первого телескопа не позволило ученому рассмотреть кольцо Сатурна. Вместо кольца он увидел по обе стороны Сатурна два каких-то странных придатка. Открытия Галилея положили начало телескопической астрономии. Но его телескопы, утвердившие окончательно мировоззрение Коперника, были очень несовершенны. Уже при жизни Галилея на смену пришли телескопы несколько иного типа. Изобретателем нового инструмента был Иоганн Кеплер.

мещались по отношению к краю Солнца, из чего сделал правильный вывод о вращении Солнца вокруг оси. В темные ночи, когда небо было чистым, в поле зрения галилеевского телескопа было видно множество звезд, недоступных невооруженному глазу. Несовершенство первого телескопа не позволило ученому рассмотреть кольцо Сатурна. Вместо кольца он увидел по обе стороны Сатурна два каких-то странных придатка. Открытия Галилея положили начало телескопической астрономии. Но его телескопы, утвердившие окончательно мировоззрение Коперника, были очень несовершенны. Уже при жизни Галилея на смену пришли телескопы несколько иного типа. Изобретателем нового инструмента был Иоганн Кеплер. концу 18 века компактные удобные телескопы пришли на замену громоздким рефлекторам. Металлические зеркала тоже оказались не слишком практичны - дорогие в производстве, а также тускнеющие от времени.

концу 18 века компактные удобные телескопы пришли на замену громоздким рефлекторам. Металлические зеркала тоже оказались не слишком практичны - дорогие в производстве, а также тускнеющие от времени. радиотелескопе радиоволны собирает металлическое зеркало, иногда сплошное, а иногда решетчатое. Форма зеркала в телескопе параболическая поверхность способна собирать в фокусе падающее на нее электромагнитное излучение. На самом деле приемником радиоволн в радиотелескопах служит не человеческий глаз или фотопластинка, а высокочувствительный радиоприемник. Зеркало концентрирует радиоволны на маленькой дипальной антенне, облучая её. Вот почему эта антенна называется облучатель. Радиоволны, как и всякое другое излучение, несут в себе некоторую энергию. Поэтому, попадая на облучатель, они возбуждают в этом металлическом проводнике упорядоченное перемещение электронов или, иначе говоря, электрический ток. Радиоволны с невообразимо большой скоростью «набегают» на облучатель. Поэтому в облучателе возникает быстропеременный электрический ток. От облучателя к радиоприемнику электрический ток передается по волноводам – специальным проводникам, имеющим форму полых трубок. Космические радиоволны, или точнее, возбужденные ими электрические токи поступают в радиоприемник. К приемнику радиотелескопа присоединяют специальный самопишущий прибор, который регистрирует поток радиоволн определенной длины.

радиотелескопе радиоволны собирает металлическое зеркало, иногда сплошное, а иногда решетчатое. Форма зеркала в телескопе параболическая поверхность способна собирать в фокусе падающее на нее электромагнитное излучение. На самом деле приемником радиоволн в радиотелескопах служит не человеческий глаз или фотопластинка, а высокочувствительный радиоприемник. Зеркало концентрирует радиоволны на маленькой дипальной антенне, облучая её. Вот почему эта антенна называется облучатель. Радиоволны, как и всякое другое излучение, несут в себе некоторую энергию. Поэтому, попадая на облучатель, они возбуждают в этом металлическом проводнике упорядоченное перемещение электронов или, иначе говоря, электрический ток. Радиоволны с невообразимо большой скоростью «набегают» на облучатель. Поэтому в облучателе возникает быстропеременный электрический ток. От облучателя к радиоприемнику электрический ток передается по волноводам – специальным проводникам, имеющим форму полых трубок. Космические радиоволны, или точнее, возбужденные ими электрические токи поступают в радиоприемник. К приемнику радиотелескопа присоединяют специальный самопишущий прибор, который регистрирует поток радиоволн определенной длины. лагодаря сложным оптическим явлениям лучи от звезды, уловленные телескопом, сходятся не в одной точке (фокусе телескопа), а в некоторой небольшой области пространства вблизи фокуса, образуя так называемое фокальное пятно. В этом пятне объектив телескопа конденсирует электромагнитную энергию светила, уловленную телескопом. Если взглянуть в телескоп, звезда покажется нам не точкой, а кружком с заметным диаметром. Но это не настоящий диск звезды, а лишь её испорченное изображение, вызванное несовершенством телескопа. Мы видим, созданное телескопом фокальное пятно. Чем больше диаметр объектива телескопа, тем меньше фокальное пятно. Следовательно, большинство телескопов обладают большей «зоркостью», благодаря большим размерам. Радиотелескопы воспринимают весьма длинноволновое излучение. Таким образом, новая техника поставила перед наукой новые проблемы принципиального характера. В будущем, вероятно, радиотелескопы станут еще зорче.

лагодаря сложным оптическим явлениям лучи от звезды, уловленные телескопом, сходятся не в одной точке (фокусе телескопа), а в некоторой небольшой области пространства вблизи фокуса, образуя так называемое фокальное пятно. В этом пятне объектив телескопа конденсирует электромагнитную энергию светила, уловленную телескопом. Если взглянуть в телескоп, звезда покажется нам не точкой, а кружком с заметным диаметром. Но это не настоящий диск звезды, а лишь её испорченное изображение, вызванное несовершенством телескопа. Мы видим, созданное телескопом фокальное пятно. Чем больше диаметр объектива телескопа, тем меньше фокальное пятно. Следовательно, большинство телескопов обладают большей «зоркостью», благодаря большим размерам. Радиотелескопы воспринимают весьма длинноволновое излучение. Таким образом, новая техника поставила перед наукой новые проблемы принципиального характера. В будущем, вероятно, радиотелескопы станут еще зорче. нфракрасные телескопы – это вид телескопов, которые применяются в астрономии для исследования теплового излучения космических объектов. Инфракрасное излучение – электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны 0,74 мкм) и микроволновым излучением (1-2 мм). Другое название инфракрасного излучения – «тепловое» излучение. Действительно, все тела, твердые и жидкие, нагретые до определенной температуры, излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Первые эксперименты в области изучения инфракрасного излучения были проведены еще на рубеже 18-19 веков. Именно тогда английский ученый Уильям Гершель провел исследование нагревательных способностей лучей разных частей спектра. Обнаруженное невидимое излучение, способное, тем не менее, нагревать Гершель назвал инфракрасным.

нфракрасные телескопы – это вид телескопов, которые применяются в астрономии для исследования теплового излучения космических объектов. Инфракрасное излучение – электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны 0,74 мкм) и микроволновым излучением (1-2 мм). Другое название инфракрасного излучения – «тепловое» излучение. Действительно, все тела, твердые и жидкие, нагретые до определенной температуры, излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Первые эксперименты в области изучения инфракрасного излучения были проведены еще на рубеже 18-19 веков. Именно тогда английский ученый Уильям Гершель провел исследование нагревательных способностей лучей разных частей спектра. Обнаруженное невидимое излучение, способное, тем не менее, нагревать Гершель назвал инфракрасным.  аиболее известной автоматической обсерваторией, выведенной на околоземную орбиту, является космический телескоп «Хаббл», названный в честь выдающегося американского астронома. Старт нового космического проекта, на тот период одного из самых дорогостоящих в истории изучения космоса, был дан в 70-х гг. прошлого века. Первоначальный проект из-за чрезмерно высокой стоимости был отклонён Конгрессом США: планируемый диаметр главного зеркала рефлектора пришлось уменьшить с 3 до 2,4 м, а также отказаться от размещения дополнительных устройств. Самым дорогостоящим элементом телескопа является зеркало, а самыми главными его качествами — точность полировки и радиус кривизны. Представьте себе: допустимая шероховатость поверхности не должна была превышать 1/20 длины волны принимаемого излучения! Если проводить наблюдение в видимом диапазоне с длиной волны примерно 600 нм, то глубина «бороздки» на зеркале не должна превышать 30 нм. Сопоставимая по сложности задача: «отполировать» поверхность земли площадью с Москву с отклонением от идеальной сферы не более 6 см.

аиболее известной автоматической обсерваторией, выведенной на околоземную орбиту, является космический телескоп «Хаббл», названный в честь выдающегося американского астронома. Старт нового космического проекта, на тот период одного из самых дорогостоящих в истории изучения космоса, был дан в 70-х гг. прошлого века. Первоначальный проект из-за чрезмерно высокой стоимости был отклонён Конгрессом США: планируемый диаметр главного зеркала рефлектора пришлось уменьшить с 3 до 2,4 м, а также отказаться от размещения дополнительных устройств. Самым дорогостоящим элементом телескопа является зеркало, а самыми главными его качествами — точность полировки и радиус кривизны. Представьте себе: допустимая шероховатость поверхности не должна была превышать 1/20 длины волны принимаемого излучения! Если проводить наблюдение в видимом диапазоне с длиной волны примерно 600 нм, то глубина «бороздки» на зеркале не должна превышать 30 нм. Сопоставимая по сложности задача: «отполировать» поверхность земли площадью с Москву с отклонением от идеальной сферы не более 6 см. тобы не повредить приборы на борту телескопа, угловое расстояние до Солнца во время наблюдений должно быть больше 50±, а до Луны (в полной фазе) - 20±. Оборудование отключается также тогда, когда угловое расстояние до освещенной части диска Земли меньше 20± или 5± до неосвещенной части. С помощью HST можно наблюдать лунные затмения, соблюдая необходимые меры предосторожности. Затмения Солнца Землей позволяют наблюдать Венеру, Меркурий и другие объекты с малым угловым расстоянием до Солнца, в течение нескольких минут. Вышеперечисленные ограничения могут не учитываться заказчиком при составлении своего проекта программы наблюдений, т.к. все они учитываются автоматически компьютером при составлении общего расписания наблюдений для HST.

тобы не повредить приборы на борту телескопа, угловое расстояние до Солнца во время наблюдений должно быть больше 50±, а до Луны (в полной фазе) - 20±. Оборудование отключается также тогда, когда угловое расстояние до освещенной части диска Земли меньше 20± или 5± до неосвещенной части. С помощью HST можно наблюдать лунные затмения, соблюдая необходимые меры предосторожности. Затмения Солнца Землей позволяют наблюдать Венеру, Меркурий и другие объекты с малым угловым расстоянием до Солнца, в течение нескольких минут. Вышеперечисленные ограничения могут не учитываться заказчиком при составлении своего проекта программы наблюдений, т.к. все они учитываются автоматически компьютером при составлении общего расписания наблюдений для HST. н будет иметь диаметр главного зеркала 6,5 метра и превосходить телескоп «Хаббл» по этому параметру в 2,7 раза. Правда хоть он и предполагается, как замена «Хаббла» — он будет работать в инфракрасном диапазоне, и по этому его скорее стоит сравнивать с космическим телескопом «Гершель», относительно которого, разница не столь велика — примерно 1,9 раза. Приёмники инфракрасного излучения позволяют ему фиксировать экзопланеты с температурой, близкой к Земной. Он так же сможет значительно продвинуться в изучении очень далеких от нас объектов.

н будет иметь диаметр главного зеркала 6,5 метра и превосходить телескоп «Хаббл» по этому параметру в 2,7 раза. Правда хоть он и предполагается, как замена «Хаббла» — он будет работать в инфракрасном диапазоне, и по этому его скорее стоит сравнивать с космическим телескопом «Гершель», относительно которого, разница не столь велика — примерно 1,9 раза. Приёмники инфракрасного излучения позволяют ему фиксировать экзопланеты с температурой, близкой к Земной. Он так же сможет значительно продвинуться в изучении очень далеких от нас объектов. а основу главного зеркала были взяты бериллиевые шестигранники диаметром около 1,5 метров, покрытые золотым напылением толщиной 120 нм, для лучшего отражения инфракрасного света. Всего телескоп состоит из 18 зеркал весом около 20 кг каждое. Благодаря всем ухищрениям вес удалось снизить до 6,5 тонн — против 11 тонн у «Хаббла». Однако все эти проблемы сделали своё чёрное дело — и стоимость проекта выросла до астрономических 8,8 млрд $, и по этому показателю он занял четвёртое место среди всех научных проектов, после международной космической станции, ITER и большого адронного коллайдера.

а основу главного зеркала были взяты бериллиевые шестигранники диаметром около 1,5 метров, покрытые золотым напылением толщиной 120 нм, для лучшего отражения инфракрасного света. Всего телескоп состоит из 18 зеркал весом около 20 кг каждое. Благодаря всем ухищрениям вес удалось снизить до 6,5 тонн — против 11 тонн у «Хаббла». Однако все эти проблемы сделали своё чёрное дело — и стоимость проекта выросла до астрономических 8,8 млрд $, и по этому показателю он занял четвёртое место среди всех научных проектов, после международной космической станции, ITER и большого адронного коллайдера. ледующий крупный телескоп, который планируется построить — TMT (тридцатиметровый телескоп). Он будет строиться на горе Мауна Кеа на Гавайях, эта гора уже буквально «кишит» телескопами. Главными из которых сейчас бесспорно являются 10-метровые телескопы Кек 1 и Кек 2, которые обычно и ассоциируют с обсерваторией.

ледующий крупный телескоп, который планируется построить — TMT (тридцатиметровый телескоп). Он будет строиться на горе Мауна Кеа на Гавайях, эта гора уже буквально «кишит» телескопами. Главными из которых сейчас бесспорно являются 10-метровые телескопы Кек 1 и Кек 2, которые обычно и ассоциируют с обсерваторией.  амым крупным оптическим телескопом на ближайшее будущее станет E-ELT (чрезвычайно большой телескоп) с диаметром главного зеркала 39,3 м состоящим из 798 сегментов(этот размер уже был сокращён с изначальных 45 м, а ещё раньше в пользу этого проекта отказались от проекта 100-метрового телескопа, который посчитали слишком дорогим). Размер вторичного зеркала этого гиганта — 4,1 м, или почти в два раза больше, чем основное зеркало «Хаббла». На телескоп будет установлена самая совершенная система адаптивной оптики — она состоит из 6 сенсоров, 3 электромоторов для перемещения сегмента зеркала и 12 электромоторов — для его деформации, всё это необходимо для сохранения изгибов поверхности (допустимые отклонения от идеальной формы не более 30 нм) и для парирования возмущений атмосферы — для этого считывание данных с датчиков будет проводиться 1000 раз в секунду. В итоге это позволит получить разрешающую способность почти в пять раз лучше, чем без этой системы. Общий вес конструкции телескопа — 2 800 тонн.

амым крупным оптическим телескопом на ближайшее будущее станет E-ELT (чрезвычайно большой телескоп) с диаметром главного зеркала 39,3 м состоящим из 798 сегментов(этот размер уже был сокращён с изначальных 45 м, а ещё раньше в пользу этого проекта отказались от проекта 100-метрового телескопа, который посчитали слишком дорогим). Размер вторичного зеркала этого гиганта — 4,1 м, или почти в два раза больше, чем основное зеркало «Хаббла». На телескоп будет установлена самая совершенная система адаптивной оптики — она состоит из 6 сенсоров, 3 электромоторов для перемещения сегмента зеркала и 12 электромоторов — для его деформации, всё это необходимо для сохранения изгибов поверхности (допустимые отклонения от идеальной формы не более 30 нм) и для парирования возмущений атмосферы — для этого считывание данных с датчиков будет проводиться 1000 раз в секунду. В итоге это позволит получить разрешающую способность почти в пять раз лучше, чем без этой системы. Общий вес конструкции телескопа — 2 800 тонн.