Литература

6 класс

Разработала Кудашева М.В., учитель литературы МБОУ СОШ №30 г.Шахты

Р у сские летописи.

«Повесть временных лет».

«Сказание о белгородском киселе» . Исторические события и вымысел. Отражение народных идеалов в летописях.

З ачем современный человек обращается

к литературе далёкого прошлого?

Ч то такое древнерусская литература?

Русская литература

Древнерусская литература

Новая русская литература

(XI-XVII в.)

(с XVIII в.)

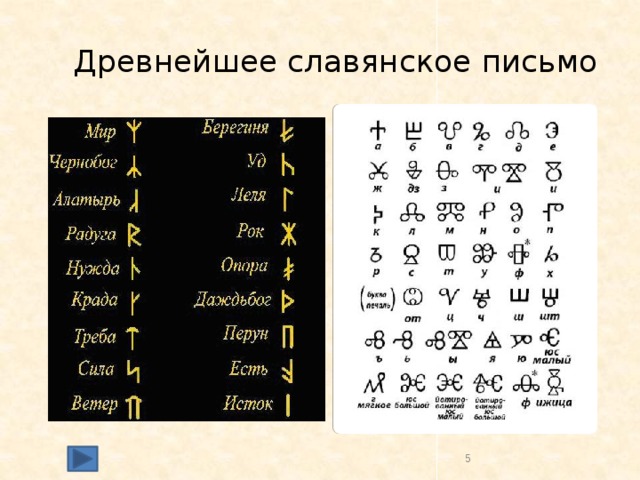

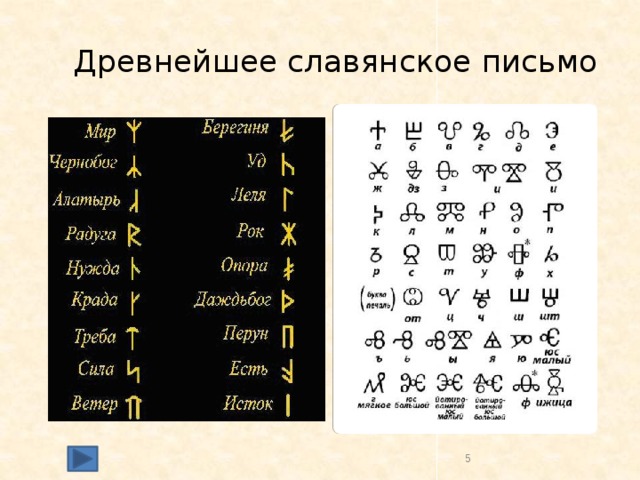

Древнейшее славянское письмо

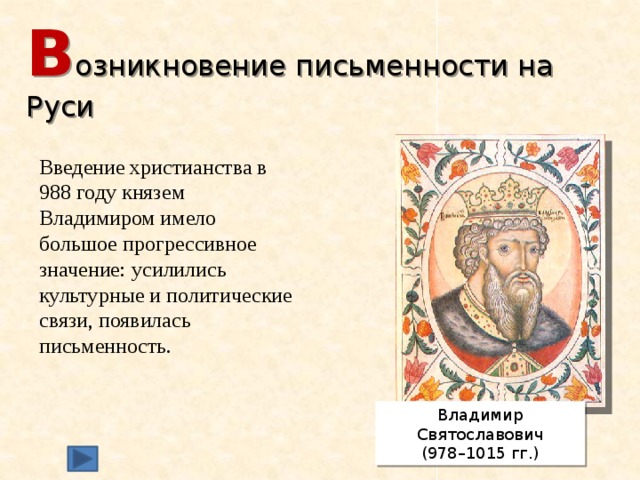

В озникновение письменности на Руси

Введение христианства в 988 году князем Владимиром имело большое прогрессивное значение: усилились культурные и политические связи, появилась письменность.

Владимир Святославович

(978–1015 гг.)

Создатели славянской азбуки, проповедники христианства Кирилл (Константин) и Мефодий были уроженцами города Солуни (ныне греческого города Салоники), который в то время входил в состав славянской (болгарской) территории и являлся культурным центром Македонии. Древний Солунь был двуязычным городом, в нем, кроме греческого языка, звучал славянский говор. В 863 году Кирилл с помощью брата Мефодия составил старославянскую азбуку и перевел с греческого языка на болгарский основные богослужебные книги. Эти переводы и созданные в Болгарии сочинения стали проникать на Русь. В это же время стали появляться и первые произведения русской литературы. Что же представляла собой русская литература в первые семьсот лет существования или иначе древнерусская литература?

Письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу: «…ибо нет в ней ни зла, ни добра, – чтобы я, обняв ее, оплакал мужа её и ту свадьбу их, вместо песен: ибо не видел я их первой радости, ни венчания их, за грехи мои. Ради бога, пусти ее ко мне поскорее с первым послом, чтобы, поплакав с нею, поселил у себя, и села бы она как горлица, на сухом дереве, горюя…»

«Чтение древнерусских произведений — это сокращение расстояния между прошлым и настоящим, между культурами, между людьми вообще. Благодаря нравственному началу, которое заключено в древнерусской литературе, её значение особо велико именно сейчас» .

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906 – 1999 гг.)

Х арактерные свойства древнерусской литературы

- Возникла на Руси в X веке с принятием христианства под влиянием потребностей Церкви и государства.

- Фабула произведений проста. Повествование ведется спокойно, неторопливо.

Х арактерные свойства древнерусской литературы

- В центре изображения – исключительные события, исключительные герои

Х арактерные свойства древнерусской литературы

- Поэтичность, связь с устным народным творчеством: метафоричность образов, гиперболизация, использование сравнений (воины – соколы), песни, плачи…

Х арактерные свойства древнерусской литературы

- Произведения отмечены высокой гражданственностью, любовью к Родине. Призывают к возвышенному, хорошему. Русские писатели с глубоким уважением относились к другим народам, их верованиям

Х арактерные свойства древнерусской литературы

- Автор произведений анонимен.

- Рукописный характер.

- В древних повестях всегда действовали исторические лица, описывались исторические события

Ч то такое

летопись?

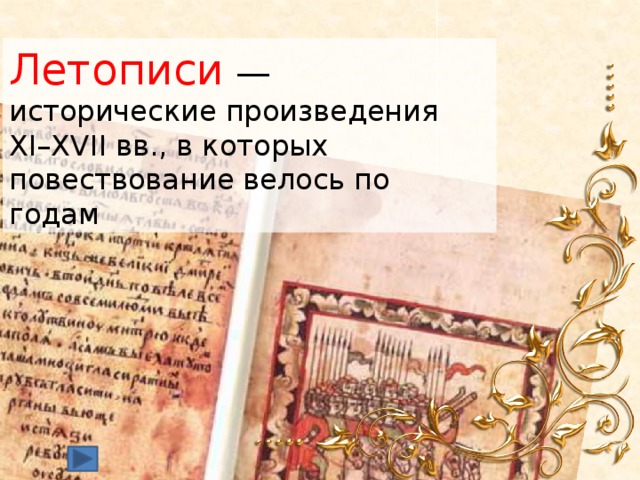

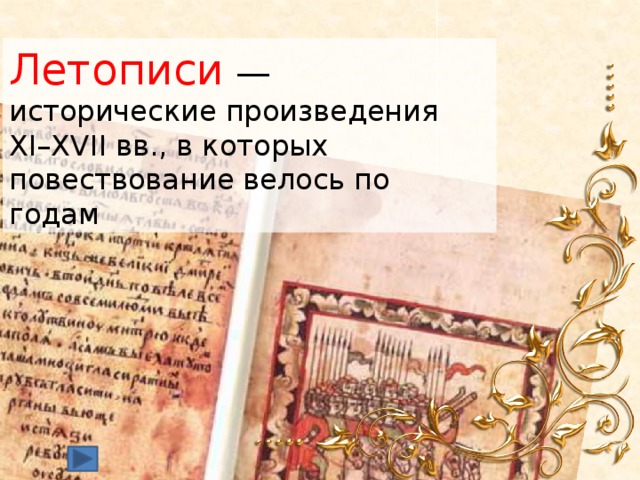

Летописи —

исторические произведения

XI–XVII вв., в которых повествование велось по годам

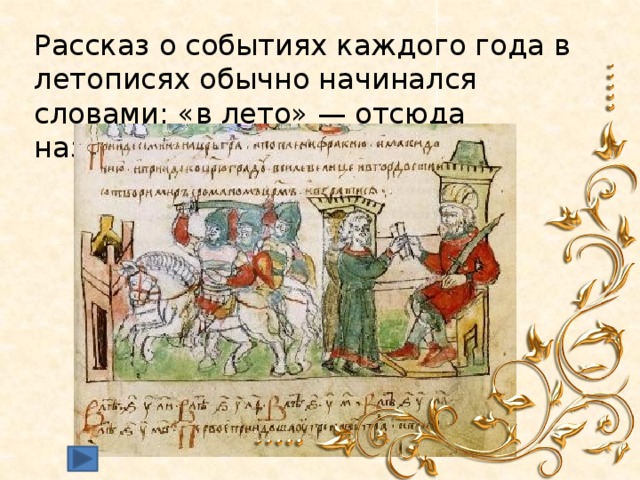

Рассказ о событиях каждого года в летописях обычно начинался словами: «в лето» — отсюда название — летопись.

Летописание — составление летописей, запись исторических событий древнего времени по годам.

Толковый словарь

Татьяны Ефремовой

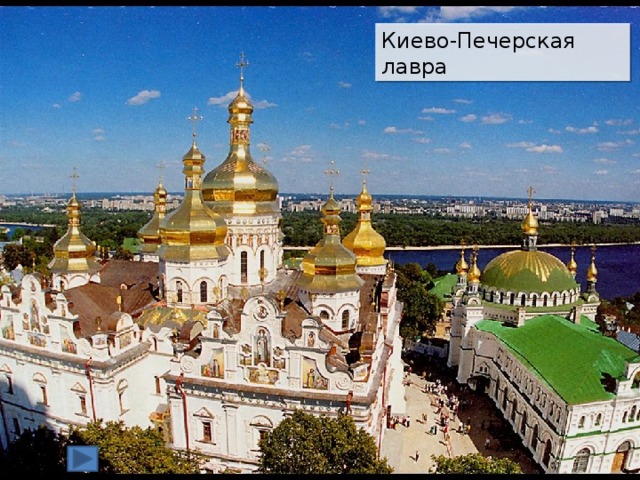

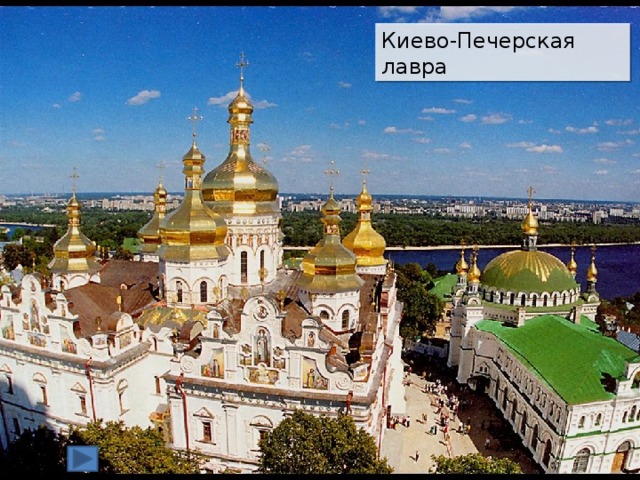

Киево-Печерская лавра

Никон Печерский

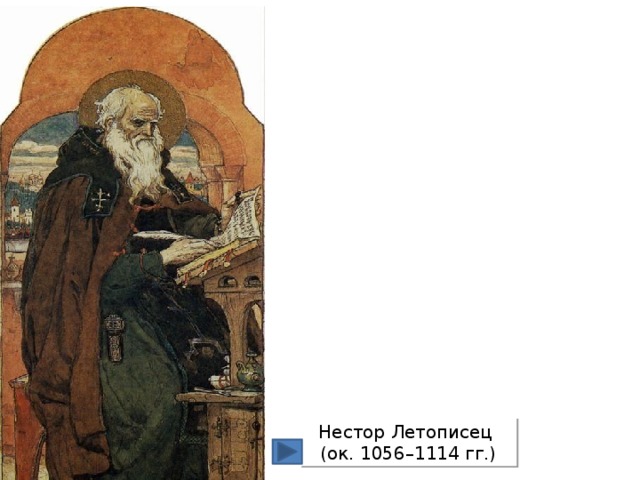

Нестор Летописец

(ок. 1056–1114 гг.)

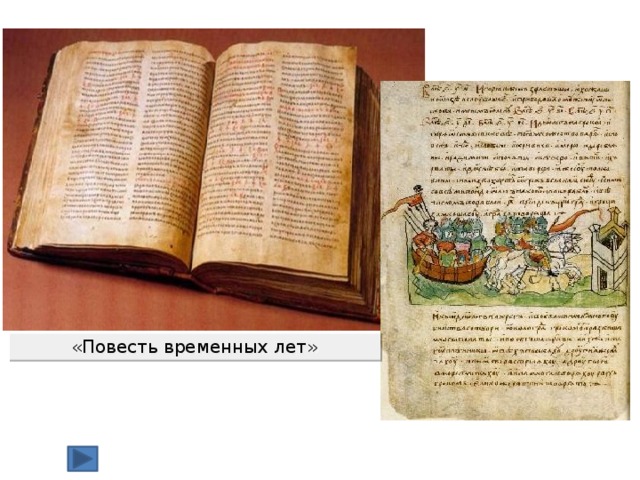

«Повесть временных лет»

Сильвестр (Селивестр)

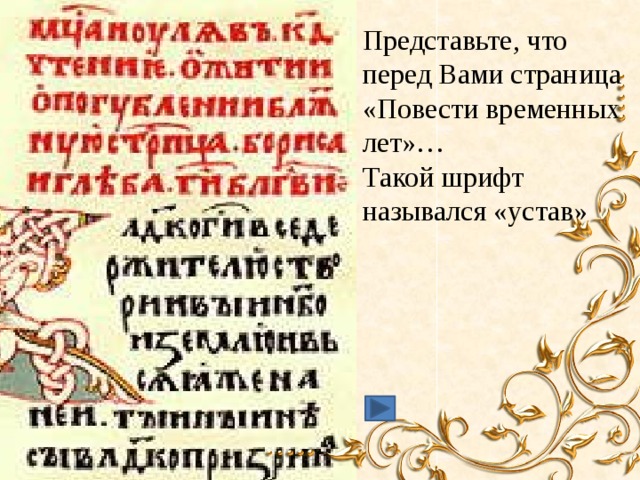

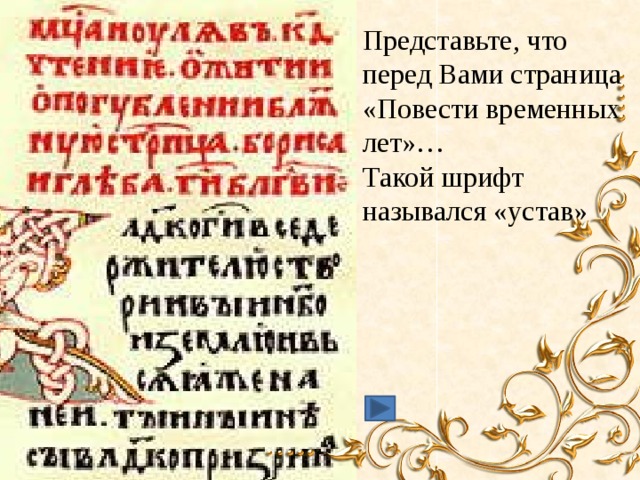

Представьте, что перед Вами страница «Повести временных лет»…

Такой шрифт назывался «устав»

Книги переписывались от руки, доверялся этот труд избранным учёным — книжникам.

«Повести временных лет» представляла собой своеобразную историческую энциклопедию

Поход Олега на Царьград

«В год 6415. Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцов, известных как толмачи: этих всех называли греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом 2000. И пришел к Царьграду, греки же замкнули Суд, а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрестностях города грекам; и разбили множество палат, н церкви пожгли, А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других мучили, иных же расстреляли стрелами, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно на войне поступают.

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но он не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от бога». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей...

И так царь Леон и Александр заключили мир с Олегом; обязались уплачивать дань и ходили ко взаимной присяге: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, их богом, и Волосом — богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег: «Сшейте для Руси паруса из паволок, а славянам полотняные». И было так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от Царьграда. И подняла Русь паруса из паволок, а славяне полотняные, и разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмем свои простые паруса, не дались славянам паруса из паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными.»

Из «Повести временных лет»

Смерть Олега от своего коня

«И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и помянул Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: «Отчего я умру?». И сказал ему один кудесник: «Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь,– от него тебе умереть!» Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года,– на пятый год помянул он своего коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов, и сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Не право говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня: «Да увижу кости его». И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого черепа смерти мне принять?», И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемой Щековица. Есть же могила его и доныне, слывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три.»

Русская история становилась частью истории человечества

Сказание — рассказ исторического или легендарного содержания

«Сказание о белгородском киселе»

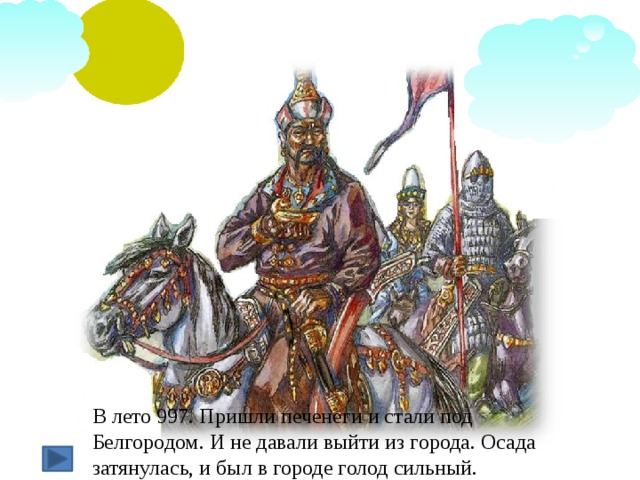

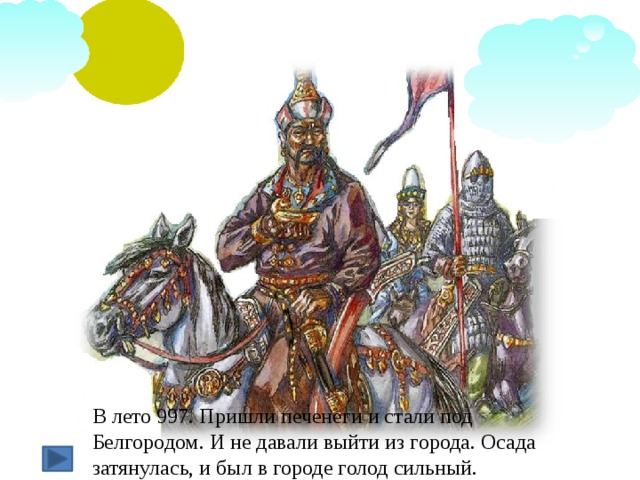

В лето 997. Пришли печенеги и стали под Белгородом. И не давали выйти из города. Осада затянулась, и был в городе голод сильный.

Печенеги — кочевники-скотоводы, населявшие заволжские степи в VII–IX веках

Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси

Вот уже скоро умрём от голода, сдадимся печенегам, может хоть кого оставят в живых…

И собрали в городе вече и сказали:

Один старец, который не был на вече, спросил:

-Зачем было вече?

И поведали ему люди, что утром хотят они сдаться печенегам.

Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им:

-Не сдавайтесь еще три дня. Делайте то, что я велю

-Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей.

Они собрали…

И повелел женщинам сделать болтушку, из чего кисель варят…

Сказал он им поискать мёду. Нашли они лукошко мёду в княжеской кладовой

Выкопали они два колодца. В первый налили они воду и разбавили мёдом. Во втором развели кисель

Пришли печенеги, чтобы смотреть город, и думали, что им хотят сдаться. Но думали так напрасно…

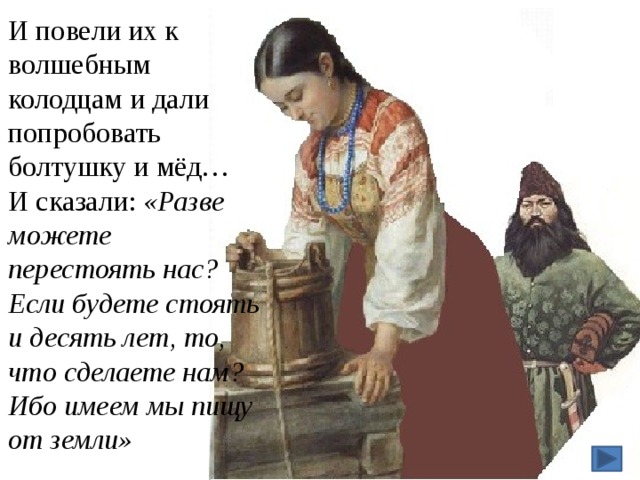

И повели их к волшебным колодцам и дали попробовать болтушку и мёд…

И сказали: «Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и десять лет, то, что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли»

Печенеги, вернувшись, поведали всё, что было. И, сварив, ели князья печенежские и дивились. И, отпустив заложников, поднялись и пошли от города восвояси

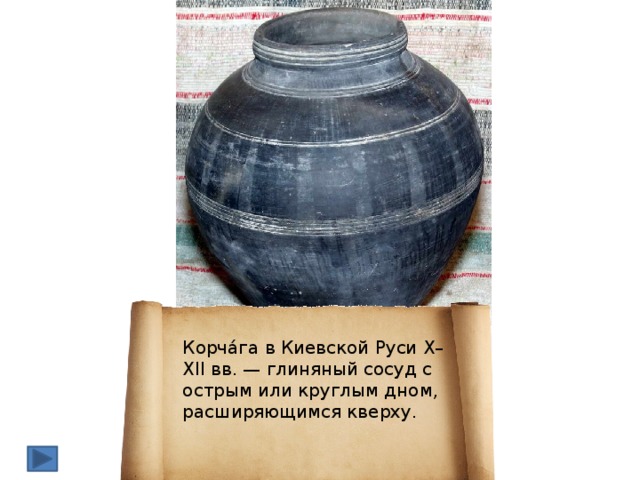

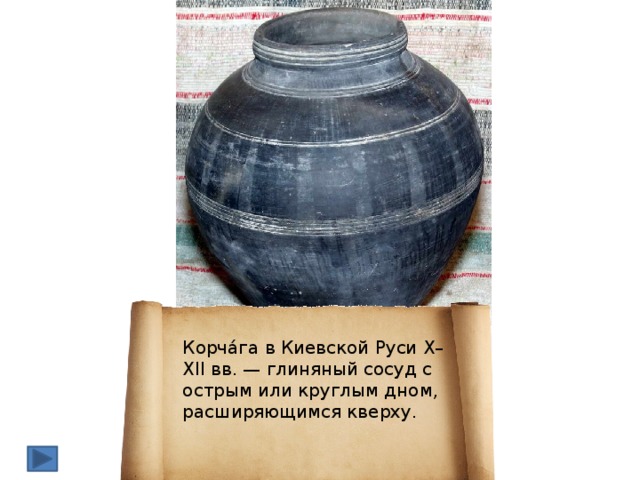

Корчáга в Киевской Руси X–XII вв. — глиняный сосуд с острым или круглым дном, расширяющимся кверху.

Восвояси —

к себе домой

997 год – реальные исторические

события: осада города печенегами.

1. Что значит «осада затянулась», и почему был в городе «голод сильный»?

2. Почему горожане сначала решили сдаться печенегам?

3. Почему жители с радостью послушались мудрого старца?

4. В чем заключался план спасения города мудрым старцем?

5. Какой смысл заложен во фразе горожан «Ибо мы имеем пищу от земли»?

6. Какие качества проявил старец?

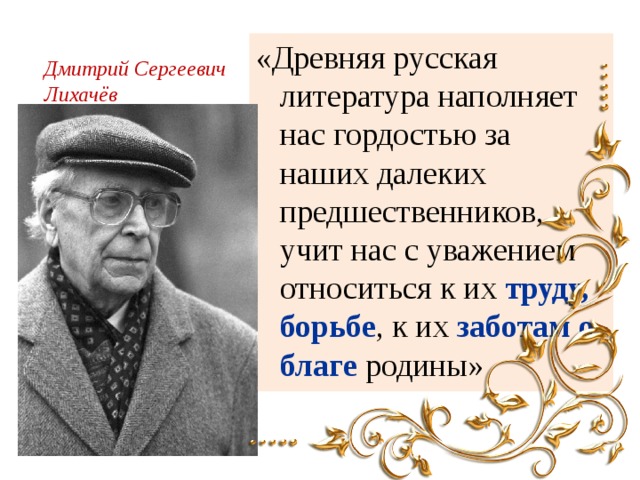

«Древняя русская литература наполняет нас гордостью за наших далеких предшественников, учит нас с уважением относиться к их труду, борьбе , к их заботам о благе родины»

Дмитрий Сергеевич

Лихачёв