Волобуева Наталья Николаевна

Архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны.

В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на фронте в первые дни войны. Выдержки из архивных документов помогают понять, что немецкое наступление не оказалось для нас неожиданным. Однако, не правильная оценка ситуации со стороны командного состава, ошибки допущенные в первые дни войны, привели к тяжёлым последствиям и многочисленным жертвам.

22 июня 1941 года явилось трагическим рубежом в истории нашего государства. Война на долгие годы стала главным определяющим фактором жизни страны и каждого советского человека. Пожалуй, самыми тяжёлыми для СССР стали первые месяцы войны. Внезапность нападения, оккупация советских территорий, сотни тысяч убитых и раненых, огромное количество военнопленных. Это реалии лета 1941 года. Благодаря тому, что в последние годы многие архивные документы были рассекречены, у нас появилась возможность более детально познакомиться с этим периодом Великой Отечественной.

Известно, что о планах немецкого командования наши разведчики докладывали регулярно. Так, в разведсводке № 02 штаба Прибалтийского ВО от 21.06.41 сообщалось: «Выдвижение частей к государственной границе продолжается… В Клайпедской области гражданскому населению (главным образом преклонного возраста) предложено эвакуироваться вглубь от границы на 20 км. В Сувалкском уезде жителя выселены вглубь от границы на 5 км… Среди военнослужащих и гражданского населения Восточной Пруссии идут разговоры, что войска, расположенные в Восточной Пруссии, получили приказ занять исходное положение для наступления.»[1]. На отдельных участках советской границы командующие военных округов разрабатывали планы действий на случай нападения врага. 18 июня 1941 г. ( т.е. за четыре дня до фактического начала боевых действий) командующий войсками Одесского ВО генерал-полковник Черевиченко подписал «План действий ВВС ОдВО по прикрытию госграницы». По нему предусматривалось «Борьбу за господство в воздухе осуществлять следующим способом:1. Последовательными ударами боевой авиации уничтожать авиацию противника на его аэродромах и базах. 2. Истребителями в воздушных боях уничтожать самолеты противника во время сопровождения своих бомбардировщиков и в зонах истребления. 3. Систематически уничтожать запасы нефти, бензина и разрушить нефтеперегонные заводы. В целях срыва сосредоточения войск противника и нарушения боепитания выполнить следующее: 1. Систематически разрушать железнодорожные станции Бузэу, Плоешти, Феурей. Разрушить мост через р. Дунай у Черноводы. 2. Подвергнуть систематическим атакам речной флот противника на р. Дунай на участке Браилов, Черноводы.» [2] Изучая архивные документы складывается впечатление,что за 2-3 дня до начала реализации плана «Барбаросса» немцы уже не скрывали свои намерения и «прощупывали» на прочность Красную Армию. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что на отдельных участках «имело место нарушения германскими самолётами советской границы». В донесении штаба Западного особого военного округа от 21.06.41 г. говорится, что 20 июня в период с 17часов 41 минуты до 17 часов 45 минут «в направлении Августов» 18 вражеских самолётов с «подвешенными бомбами» «углубились на 2 км» нашей территории [3]. А теперь задумаемся, насколько в непростой ситуации оказались наши пограничники, имея на руках приказ «не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения» [4]. Однако, уже на следующий день войска получают директиву «о мероприятиях в связи с возможным нападением немцев в период 22-23 июня 1941 г.» которая ещё больше усложняет ситуацию. С одной стороны приказывается «в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять оборону основной полосы… Боевые патроны и снаряды выдать… В случае перехода в наступление крупных сил противника разгромить его… Противотанковые мины и малозаметные препятствия ставить немедленно.» Но в то же самое время в нём говорится: «В случае провокационных действий немцев огня не открывать. При полетах над нашей территорией немецких самолетов не показываться и до тех пор, пока самолеты противника не начнут боевых действий, огня не открывать.» Вероятно, командование до последнего надеялось, что немецкая агрессия не будет масштабной т.к. «семьи начальствующего состава 10, 125, 33-й и 128-й стрелковых дивизии перевозить в тыл только в случае перехода границы крупными силами противника.» [5].

Но даже в первые дни войны советское руководство не верило, что началась «большая война». Об этом свидетельствует Приказ Народного Комиссара Обороны №2, от 22.06.1941г. Он предписывал «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», при этом наземным силам запрещалось переходить границу вплоть до особых распоряжений[6]. Более того, даже сводки Главного командования Красной Армии за 22-23.06.1941г. сообщали не вполне достоверную информацию советским гражданам. Так, в них говорится, что германская армия атаковала наши пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря, но «после ожесточённых боёв, противник был отбит с большими потерями». А во второй половине дня 23.06 на Шаулийском направлении захватчик контратаками наших войск «был разбит и отброшен за государственную границу» [7]. По мнению исследователей сводки не соответствовали действительности потому, что от войск информация в полной мере не поступала.

О проблемах связи, особенно в первые дни войны, говорится во многих документах. Отмечается, что «нетерпимо плохо организована служба связи. Стремления добиться связи во что бы то ни стало, и какими угодно средствами – нет. Многие командиры до сих пор не поняли, что управлять войсками без хорошо организованной беспрерывной связи нельзя» [8]. Отмечались случаи, когда «рация на протяжении 2-х суток совершенно не работала из-за того, что застряла в болоте, и об этом никто не доносит» . Более того, связисты боясь быть запеленгованными по ночам совсем прекращали сеансы связи или переходили работать только на прием. Отсюда следует и приказ: «Установить и поддерживать со штабом Армии самую крепкую и беспрерывную радиосвязь» [9].

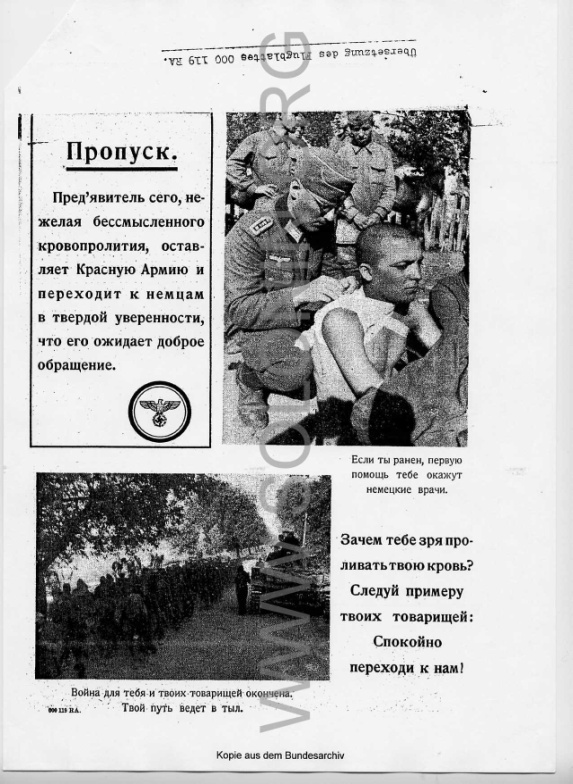

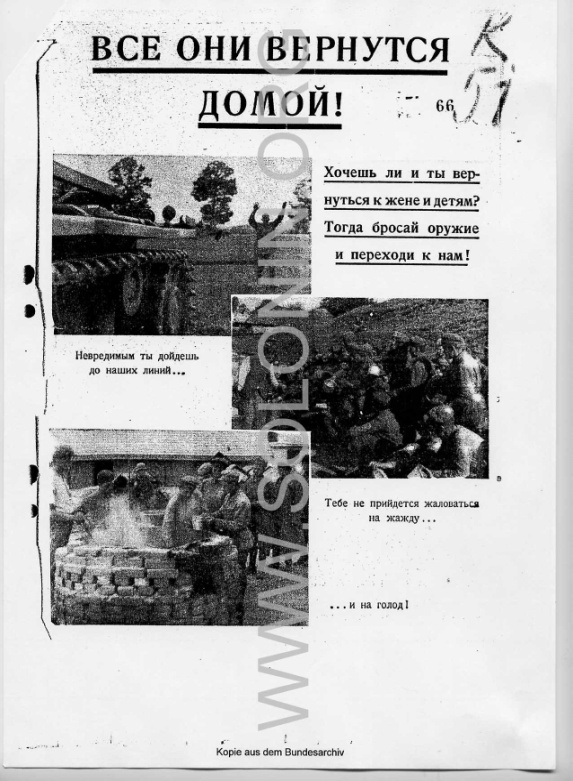

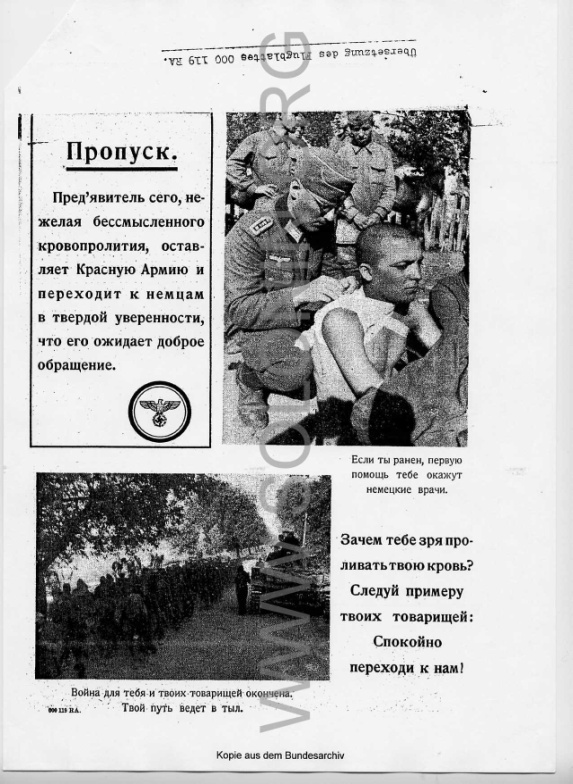

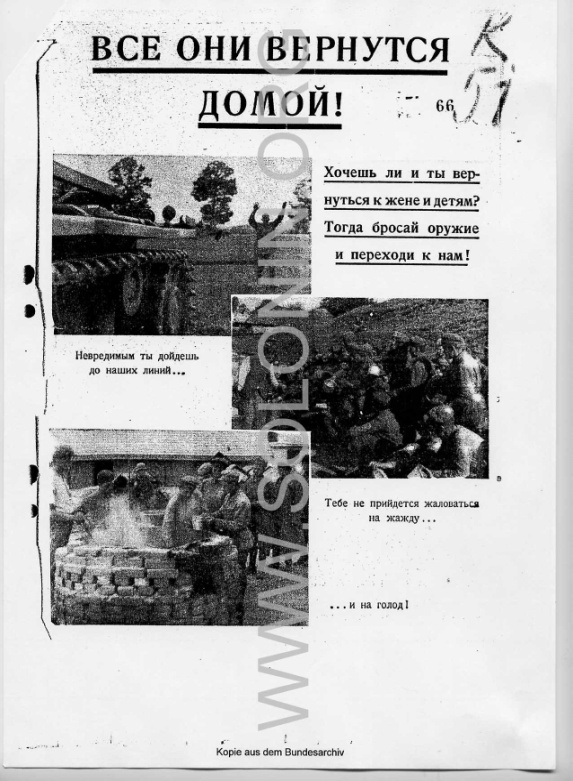

Ещё одной проблемой стала информационная война, которая была организована немецким командованием. Ведь, по словам И. Геббельса: «Ложь, сказанная сто раз, становится правдой». К моменту вторжения на советскую территорию в немецких войсках на Восточном фронте было сформировано 19 рот пропаганды и шесть взводов корреспондентов СС. В их состав входили военные журналисты, переводчики, персонал по обслуживанию пропагандистских радиоавтомобилей, сотрудники полевых типографий, специалисты по изданию и распространению антисоветской литературы, плакатов, листовок. Согласно установкам специальной директивы по вопросам пропаганды немецким войскам предписывалось всячески подчеркивать, что противником Германии являются не народы Советского Союза. Более того, что германские вооруженные силы пришли в страну не как враги, а, напротив, как "освободители", стремящиеся "избавить людей от советской тирании". Авиация противники разбрасывала над нашими позициями агитационные листовки следующего содержания: «Солдаты Красной Армии! Ваши армии в Белоруссии окружены! Немецкие танки прорвали ваш фронт во многих местах. Красная Армия должна сложить оружие! За что вы еще сражаетесь? Бросайте оружие и перебегайте к нам! Мы боремся не против вас, товарищи, а против ваших соблазнителей. Около 25 лет вами управляют евреи. Они — причина несчастий в вашей стране и вашего народа. Освобождайтесь от них! Гоните ваших вождей и политруков к черту! Создайте себе новую свободную жизнь! Ваша жизнь принадлежит вашему народу!» [10].

В такой обстановке советское командование призывает командиров и политработников «подлинно, по-большевистски, мобилизовать личный состав» потому что «их большевистские слова должны подымать патриотические чувства всего личного состава, чтобы в результате каждый боец думал только об одном - как лучше выполнить поставленную задачу» [11]. И всё же гитлеровская пропаганда приносила результат. По разным оценкам всего за годы Великой Отечественной войны добровольно стали сотрудничать с немцами от 350тыс. до 1,5 млн. человек [12].

В целом, анализируя архивные документы, понимаешь, что в первые дни войны в рядах Красной Армии царил хаос: связь работала плохо, советские войска были разобщены, как следствие у командования не было достоверного представления об обстановке на фронте. За три недели войны противнику удалось полностью разгромить 28 советских дивизий. Казалось, что немецкая тактика блицкрига работает. Но, в отличие от европейцев, части Красной Армии не капитулировали так легко. Они упорно и ожесточённо сражались за каждую пядь земли, а попадая в окружение, в большинстве своём, предпочитали не сдаваться в плен, а прорываться с кровопролитными боями к линии фронта. Не смотря ни на что, все верили словам В.М. Молотова: « Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Источники

1. ЦАМО Ф. 208, оп. 2454сс, д. 26, л. 34.

2. ЦАМО ф. 138, оп. 12940, д. 12, л.л. 1-22

3.ЦАМО Ф. 208, оп. 2454сс, д. 26, л 69.

4. http://mil.ru/files/files/camo/gallery_2.html

5. ЦАМО Ф. 221, оп. 2467сс, д. 39, лл. 70-76.

6. http://mil.ru/files/files/camo/gallery_2.html

7. там же

8. ЦАМО, ф. 3456, оп. 1, д. 6, л.л. 18, 19, 20

9. ЦАМО, ф. 3456, оп. 1, д. 6, л. 89

10. http://www.solonin.org

11. ЦАМО, ф. 3456, оп. 1, д. 6, л.л. 124, 125

12. Война. Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны. http://newrezume.org/news/2014-02-04-2296