РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА ИРКУТСКА

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА ШКОЛА №53

Панова Альбина Викторовна,

учитель начальных классов,

высшей квалификационной категории

Технология критического мышления как возможность формирования коммуникативных компетенций на уроках в начальной школе

Цель: представление методических приемов личностно-ориентированной технологии развития критического мышления, как возможность для формирования коммуникативных компетенций на уроках в начальной школе

«Самая большая роскошь на свете –

это роскошь человеческогообщения»

Антуан де-Сент Экзюпери. ..

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования коммуникативного компонента УУД. На начальном этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального образования является создание оптимальных условий для формирования коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности учащегося.

По данным ряда исследователей, от 15% до 60% учащихся начальных классов общеобразовательной школы испытывают трудности в учении, в частности, трудности коммуникативного характера (А.Ф. Ануфриев, В.С. Казанская, Е.В. Коротаева, С.Н. Костромина, О.А. Яшнова и др.). В числе способов преодоления разнообразных трудностей учения исследователи называют специальную организацию общения младших школьников.

Наше время требует формирования личности активной, организованной и ответственной, которая может свободно ориентироваться в потоке информации, работать не только индивидуально, но и в коллективе, умеет мыслить эффективно

Сегодня информацию получить не трудно, а вот отсортировать нужное, использовать, скорректировать на ее основе свои идеи и применить на практике может не каждый. Будущее принадлежит тем, кто критически анализирует информацию и выстраивает свою собственную реальность. Набор знаний не дает возможности быстро и уверенно применять их на практике. Человеку просто страшно. Это чувство знакомо многим из нас, ведь все мы заканчивали когда то учебные заведения и приступали к работе в качестве молодых специалистов.

Как научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества ума, мышление можно развивать. Развивать мышление — значит развивать умение думать. Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности младших школьников, является технология развития критического мышления.

Ведущая идея педагогического опыта заключается в том, что средствами технологии РКМ у младших школьников можно эффективно развивать коммуникативные УУД, так как благодаря этой технологии происходит соединение мыслительной деятельности с искусством общения.

(Основоположники структуры технологии развития критического мышления:

Чарльз Темпла, ДжинниСтилл, Курт Мередит

идеи и положения теории Жана Пиаже об этапах умственного развития ребенка

Идеи Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития и о неразрывной связи обучения и общего развития ребенка

К. Поппера и Р. Пола об основах формирования и развития критического мышления.)

«Что же такое критическое мышление?» По словам авторов: «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и последствия этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление» .

«Переложенные» на язык практики идеи технологии ЧПКМ звучат следующим образом:

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи.

Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного мышления.

Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных работах и активной работе с текстами. С этими формами работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо только несколько изменить.

Существует неразрывная связь между развитием мыслительных навыков и формированием демократического гражданского сознания.

Критическое мышление имеет 5 характеристик (Д. Клустер):

Во-первых – это мышление самостоятельное,

Во-вторых – это мышление обобщенное,

В-третьих – это мышление проблемное и оценочное,

В четвертых – это мышление аргументированное,

В пятых – критическое мышление есть мышление социальное.

Проанализируем задачи реализации РКМЧП:

| Для учащихся | Для преподавателей:

|

| · научиться думать критически; · нести ответственность за свое обучение; · учиться работать в сотрудничестве с другими; · стать неустанно познающим | · создавать классные коллективы, в которых поощряются доверительные и ответственные отношения; · использовать рамки учебного процесса для развития критического мышления и · стимулирования самостоятельного познания; · применять в процессе преподавания наиболее эффективные методы для развития критического мышления и самостоятельного познания; · стать мыслящим практиком

|

РКМЧП направлена на достижение образовательных результатов:

· умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;

· пользоваться различными способами интегрирования информации;

· задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу;

· решать проблемы;

· вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;

· выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим;

· аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других;

· способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность);

· брать на себя ответственность;

· участвовать в совместном принятии решения;

· выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми;

· умение сотрудничать и работать в группе и др.

ВЫВОД: задачи реализации технологии критического мыщления представляют возможность для формирования коммуникативных компетенций на уроках в начальной школе

Хотелось бы отметить, что РКМЧП это универсальные приёмы, которые можно использовать на разных уроках и этапах урока.

Особенностью данной технология является то, что она позволяет проводить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска.

В основе ТРКМ лежит базовая модель, состоящая из трёх фаз: вызов, осмысление и рефлексия.

| Описание техники технологии РКМЧП |

| | | | |

| Стадия (фаза) | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Возможные приемы и методы данной фазы |

| Стадия вызова | | Вызов уже имеющихся знаний; задает вопросы, | | на которые хотел бы получить ответ. Информация, | | полученная на первой стадии, выслушивается, | | записывается, обсуждается, работа ведется | | индивидуально - парами - группами. |

| | - Вспоминают и анализируют имеющиеся знания | | по данной теме; | | - систематизируют информацию до ее изучения; | | - задают вопросы, на которые хотят получить ответы; | | - строят предположения о содержании текста, исходя | | из заголовка, выделенных слов и т.д.; | | - публично демонстрируют свои знания с помощью | | устной и письменной речи. |

| | 1. Составление списка известной информации по вопросу. | | 2. Рассказ-активизация по ключевым словам. | | 3. Систематизация материала (графическая): | | кластеры, таблицы. | | 4. Верные и неверные утверждения; перепутанные | | логические цепочки и т.д.

« Кластер», « Корзина идей», « Денотатный граф», « Дерево предсказаний», «Верные и неверные утверждения» и другие.

|

|

| Стадия осмысления | | Сохранение интереса к теме при непосредственной | | работе с новой информацией. | | Непосредственный контакт с новой информацией | | (текст, фильм, лекция, материал параграфа), | | работа ведется индивидуально – парами – группами. |

| | - Читают или слушают текст, используя предложенные | | педагогом активные методы чтения; | | - делают пометки на полях или ведут записи по | | мере осмысления новой информации. |

| | Методы активного чтения: | | 1. Маркировка с использованием значков | | «v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся | | на полях справа). | | 2. Ведение различных записей типа двойных дневников, | | бортовых журналов. | | 3. Поиск ответов на поставленные в первой части | | урока вопросы.

«Инсерт», «Чтение с остановками», схема «Фишбоун»-«Рыбий скелет», таблица « Плюс – минус - интересно», таблица «ЗХУ», «Таблица – синтез», «Сводная таблица», «Концептуальная таблица», таблица «Что? Где? Когда? Почему?» и другие приёмы |

|

| Стадия рефлексии | | Вернуть учащихся к первоначальным предположениям, | | установление причинно- следственных связей между | | блоками информации; | | Творческая переработка, анализ, интерпретация | | изученной информации, работа ведется индивидуально | | – в парах – группах |

| | - Соотносят новую информацию со «старой», | | используя знания, полученные на стадии осмысления; | | - классифицируют и систематизируют, рождение новых | | целевых установок для дальнейшей самостоятельной работы; | | - своими словами выражают новые идеи и мысли; | | - обмениваются мнениями друг с другом, аргументируя свою | | точку зрения; | | - анализируют собственные мыслительные операции и чувства; | | - самооценка и самоопределение. |

| | 1. Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, | | дополнений в сделанные на первой стадии. | | 2. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. | | 3. Ответы на поставленные вопросы. | | 4. Организация устных и письменных круглых столов. | | 5. Организация различных видов дискуссий. | | 6. Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. | | 7. Исследования по отдельным вопросам темы. | | 8. Творческие, исследовательские или практические задания на | | основе осмысления изученной информации

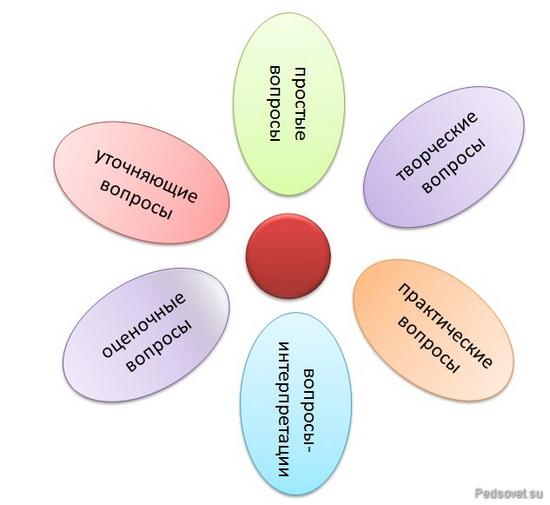

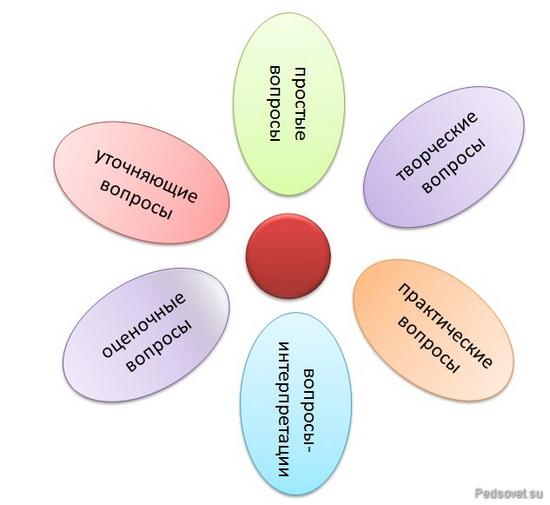

«Шесть шляп», «Ромашка вопросов», «Синквейн», «Диаманта» и другие.

|

|

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, направленные на выполнение задач этапа. Комбинируя их, учитель может планировать уроки в соответствии с уровнем зрелости учеников, целями урока и объемом учебного материала. Возможность комбинирования техник оологий имеет немаловажное значение и для самого педагога – он может свободно чувствовать себя, работая по данной технологии, адаптируя ее в соответствии со своими предпочтениями, целями и задачами. Комбинирование приемов помогает достичь и конечную цель применения технологии ЧПКМ – научить детей применять эту технологи самостоятельно, чтобы они могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с удовольствием учились в течение всей жизни.

Как я это делаю?

Применение технологии началось во 2 классе, так как важным условием для использования приемов данной технологии является навык чтения учащихся. Приемы технологии отрабатывались на уроках литературного чтения, окружающего мира, русского языка. Изучив методические приемы технологии РКМ, пришла к выводу, что не все они могут быть удачно использованы в начальной школе. Значит, вводить новые приемы в урок надо постепенно, по мере формирования речевых навыков. Для работы отбирался только тот материал, который можно было использовать с детьми данного класса (учёт возрастных и индивидуальных особенностей класса). Работать мы начинали по принципу «от простого к сложному».

Для взаимодействия, сотрудничества необходимы базовые умения и прежде всего умения ставить вопросы. Стратегии и приемы, позволяющие развивать умение задавать вопросы:

Учащиеся по просьбе учителя записывают в таблицу, состоящую из двух колонок, слова. В правую колонку пишут понятия, связанные с изучаемой темой, а в левую пишут вопросительные слова. Не менее 8-10. После этого ученикам предлагается за 5-7 минут сформулировать как можно больше вопросов, складывая по смыслу слова из двух колонок. Работа может быть как индивидуальная, так и парная.

Лучшие вопросы отмечаются, ученики поощряются.

| Куда? | байкал |

| Где? | баргузин |

| Когда? | эндемики |

| Почему? | омуль |

| Сколько? | одьхон |

Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые будут какие-либо факты.

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?». Обычно задаются, чтобы уточнить подразумевающую информацию, но не названную по каким-то причинам.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они могут восприниматься негативно — как принуждение к оправданию. В других случаях они направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного «превращается» в простой.

Творческие вопросы. Обычно с частицей «бы». Как изменился бы мир, если бывсе ледники растаяли? Что бы ты сделал, если бы прилетел на Марс?

Оценочные вопросы. Нужны для выяснения оценочных критериев каких-либо событий. Почему умным быть лучше? Почему знание языков ценится высоко?

Практические вопросы. Если речь идет о связи теории и практики. Как посадить семена цветов? Как работает пылесос?

Приём «Письменный круглый стол»

Дети в группах по 5-6 человек. Каждый получает лист для записи. Тема определяется: «Глагол». Задание: Что знаете о глаголе? Запишите. Каждый ученик записывает одно предложение и передаёт соседу. И так по кругу. Возможно два раза пишут по желанию. По сигналу учителя дети останавливаются и начинают зачитывать своё письмо в группе, выбираю лучшее.

Приём «Зигзаг».

Данный приём использую в 4 классе. Используется при организации работы учащихся в парах или небольших группах над одной и той же проблемой, в процессе которой выдвигаются новые идеи. Эти идеи и мнения обсуждаются, дискутируются.

Прием позволяет отработать большой по объему и содержанию материал, развивая одновременно навыки поискового чтения и коммуникативную компетенцию.

Например: урок окружающего мира раздел «Патриоты России» тема «Ломоносов М.» Дети работают с информацией в группе самостоятельно. Затем переходят в экспертную группу и обсуждают одну и ту же тему и возвращаются в изначальные группы, где готовят своё выступление.

Во-первых, он позволяет детально и в короткий срок освоить довольно большой объем информации.

Во-вторых, усвоение материала происходит в интерактивной форме, то есть не учитель выдает готовое знание, а сами учащиеся.

В-третьих, мобилизуется способность учащихся выделять главное из текста, систематизировать информацию.

В-четвертых, развивается умение работать в группе, сообща.

В-пятых, охваченным оказывается весь класс, здесь не будет пассивных учащихся.

В-шестых, прием "Зигзаг" позволяет включать в работу и другие приемы ТРКМ, такие как "кластер", "эссе", "сводные таблицы" и пр.

Результативность профессиональной деятельности.

Анализируя проведенную работу, можно сказать, что использование в учебном процессе приемов технологии развитие критического мышления через чтение и письмо дает положительную динамику в развитии и обучении детей.

Уровень развития коммуникативных навыков возрастает. Это видно из сравнительного анализа диагностики на начало обучения и на конец обучения в начальной школе. Обучающиеся научились договариваться и приходить к общему решению, убеждать друг друга, осуществлять взаимный контроль по ходу выполнения деятельности. Увеличилось количество детей, которые с удовольствием и интересом относились к совместной деятельности.

Повысилось качество знаний по литературному чтению.

Уровень читательской активности возрос. Дети стали с интересом читать не только художественную литературу, но и энциклопедическую и справочную. В 3 классе победили в конкурсе «Самый читающий класс».

Теоретически все просто, а на практике существуют определенные трудности: учителю приходится перестраивать всю работу на уроках, тратить значительно больше времени на подготовку; не на каждом уроке технология применима. Но при этом открывается огромное поле деятельности для творческой работы учителя и обучающихся. Тема требует дальнейшего изучения.

Я считаю, что данную педагогическую технологию могут применять как учителя начальных классов, так и учителя – предметники и на уроках и во внеурочной деятельности, потому что эта технология способствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий, развитию личности, её социального и духовно – нравственного опыта. И как результат – новое качество образования.

“Жизнь есть театр, и люди в ней актеры”

И кто сказал: Учитель не актер?

Актеры, сценаристы, режиссеры…

Наш с вами, сударь, беспредметен спор.

Звенит звонок, терзая трелью нервы.

Один – не три: последний – он же первый,

И опоздавшие появятся… на сцене,

С беспечностью срывая представленье.

Звенит звонок сомнений и тревог –

Маэстро – выход! Да хранит нас Бог!

Список используемой литературы

1.С.И. Заир – бек, И.В. Муштавинская Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004 – 175с.

2.Е.С. Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие. – М. Академия, 2003 – 272с

3. http://cnit.mpei.ac.ru/textbook/01_03_01_04.htm.

4. http://otherreferats.allbest.ru/, Критическое мышление как образовательная ценность.

5. http://elenasadigova.ucoz.ru/, Сущность технологии критического мышления.