Просмотр содержимого документа

«Творчество советского скульптора с.т. коненкова»

ТВОРЧЕСТВО СОВЕТСКОГО СКУЛЬПТОРА С.Т. КОНЕНКОВА

Презентацию подготовила

Преподаватель ИЗО

МБУ ДО ДШИ а. Тахтамукай

Джасте Саида Юрьевна

Биография

- Конёнков Сергей Тимофеевич (1874 –1971) родился в крестьянской семье в деревне Караковичи Ельнинский уезда Смоленской губернии. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1892–96) у С. И. Иванова и С. М. Волнухина В 1896 Коненков был командирован Училищем за границу; надолго задержался он в Италии, где особое впечатление произвели на него хранившиеся в музеях шедевры античности. В 1899 Коненков поступил в Высшее художественное училище при петербургской АХ – в мастерскую В.А. Беклемишева, которую окончил в 1902.

- Начал Коненков, естественно, со скульптуры жанрово-повествовательного характера, в которой еще присутствует элемент рассказа, но уже выделяется главное – нравственная сила и достоинство человека труда.

«Камнебоец» , бронза, 1898

«Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин» , мрамор, 1906

«Атеист», песчаник, 1906

- Коненков участвовал в революционных событиях 1905 в Москве, выполнил несколько обобщённо-символических по характеру портретов участников Революции 1905.

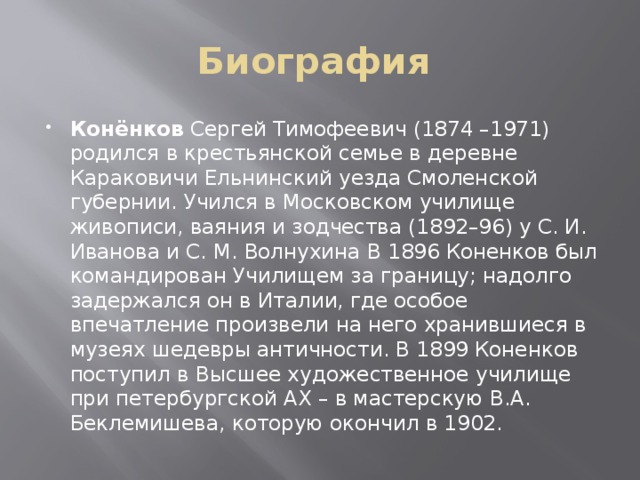

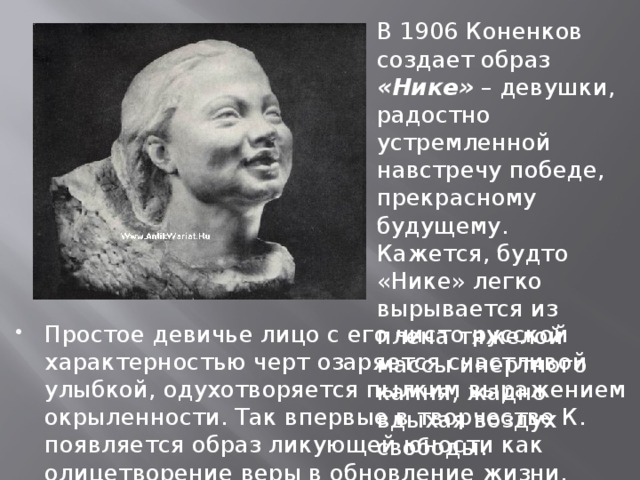

В 1906 Коненков создает образ «Нике» – девушки, радостно устремленной навстречу победе, прекрасному будущему. Кажется, будто «Нике» легко вырывается из плена тяжелой массы инертного камня, жадно вдыхая воздух свободы.

- Простое девичье лицо с его чисто русской характерностью черт озаряется счастливой улыбкой, одухотворяется пылким выражением окрыленности. Так впервые в творчестве К. появляется образ ликующей юности как олицетворение веры в обновление жизни.

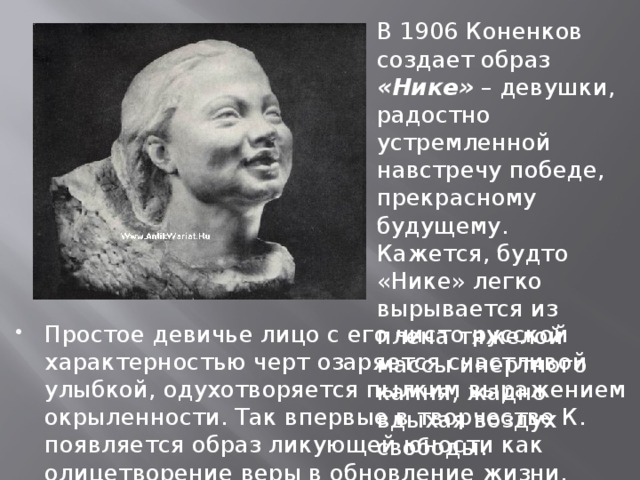

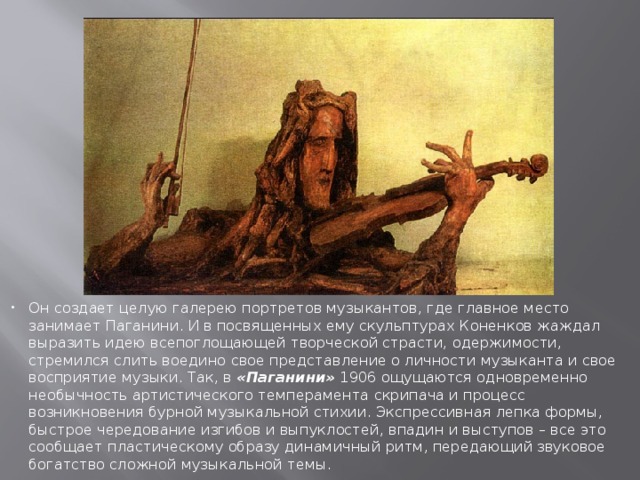

- Он создает целую галерею портретов музыкантов, где главное место занимает Паганини. И в посвященных ему скульптурах Коненков жаждал выразить идею всепоглощающей творческой страсти, одержимости, стремился слить воедино свое представление о личности музыканта и свое восприятие музыки. Так, в «Паганини» 1906 ощущаются одновременно необычность артистического темперамента скрипача и процесс возникновения бурной музыкальной стихии. Экспрессивная лепка формы, быстрое чередование изгибов и выпуклостей, впадин и выступов – все это сообщает пластическому образу динамичный ритм, передающий звуковое богатство сложной музыкальной темы.

- Одно лишь лицо предстает перед нами в портрете Баха (1910). Мощная пластика напрягающихся объемов своеобразно отражает здесь энергию и интенсивность духовной жизни человека-творца.

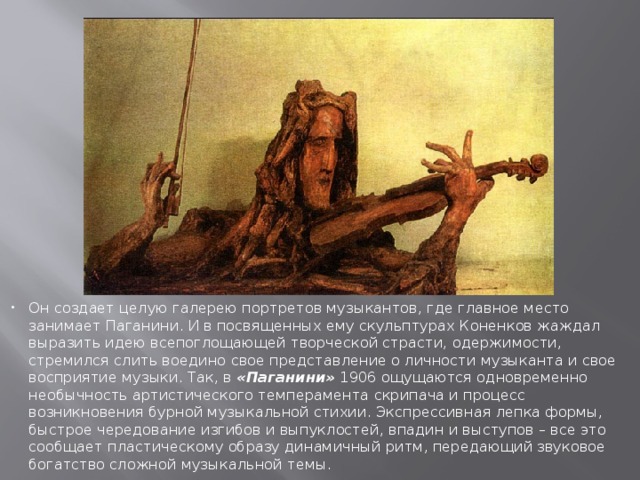

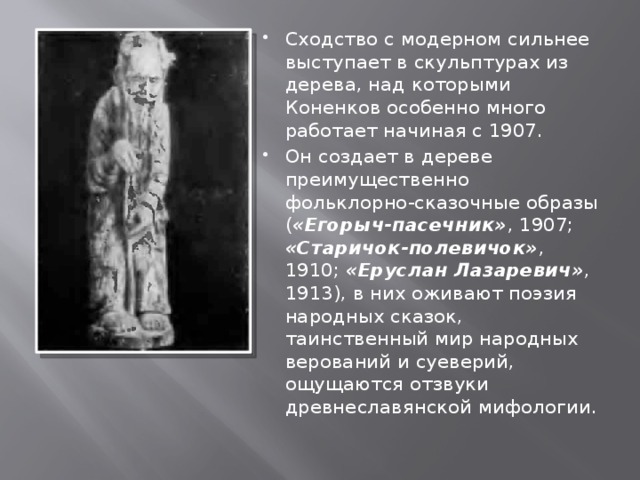

- Сходство с модерном сильнее выступает в скульптурах из дерева, над которыми Коненков особенно много работает начиная с 1907.

- Он создает в дереве преимущественно фольклорно-сказочные образы ( «Егорыч-пасечник» , 1907; «Старичок-полевичок» , 1910; «Еруслан Лазаревич» , 1913), в них оживают поэзия народных сказок, таинственный мир народных верований и суеверий, ощущаются отзвуки древнеславянской мифологии.

«Еруслан Лазаревич» , 1913

«Старичок-полевичок» , 1910

- В этой серии отчетливо выступает оригинальность пластического мышления Коненкова, принципов его работы с деревом. Он обыгрывает природную структуру и фактуру этого материала, его цвет и рисунок. Большие объемные головы сочетаются с короткими уплощенными туловищами; отдельные части скульптуры уподобляются горельефу, превращаются в поверхность, покрытую прихотливыми узорами вырезанного на ней рисунка.

- Декоративность произведений порой усиливается и инкрустацией ( «Стрибог» , 1910), тонированием.

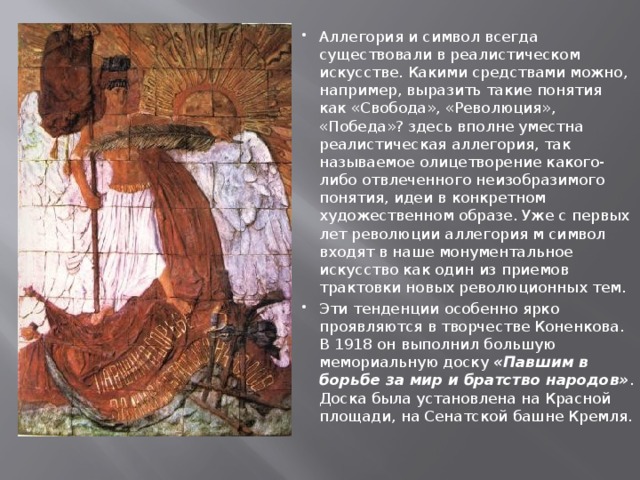

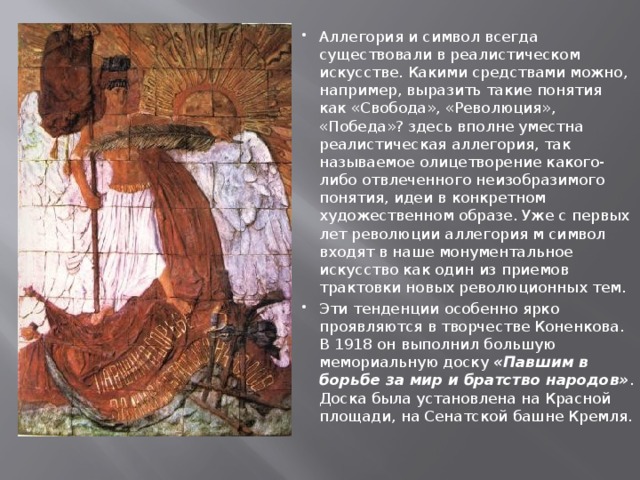

- Аллегория и символ всегда существовали в реалистическом искусстве. Какими средствами можно, например, выразить такие понятия как «Свобода», «Революция», «Победа»? здесь вполне уместна реалистическая аллегория, так называемое олицетворение какого-либо отвлеченного неизобразимого понятия, идеи в конкретном художественном образе. Уже с первых лет революции аллегория м символ входят в наше монументальное искусство как один из приемов трактовки новых революционных тем.

- Эти тенденции особенно ярко проявляются в творчестве Коненкова. В 1918 он выполнил большую мемориальную доску «Павшим в борьбе за мир и братство народов» . Доска была установлена на Красной площади, на Сенатской башне Кремля.

- По-иному отразился романтический пафос революции в скульптурной группе «Степан Разин со своей ватагой» (дерево, 1918–19), мыслившейся как эскиз будущего памятника.

- В обращении Коненкова к начальным этапам многовековой борьбы народа за свое освобождение можно видеть попытку связать события современности с историей. В высеченных из дерева головах дружинников с их подчеркнутой огрубленностью, в образе Степана Разина ощущается грозная, брутальная сила.

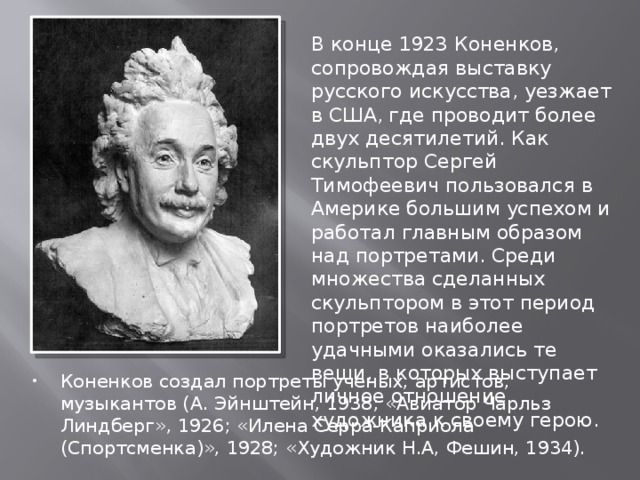

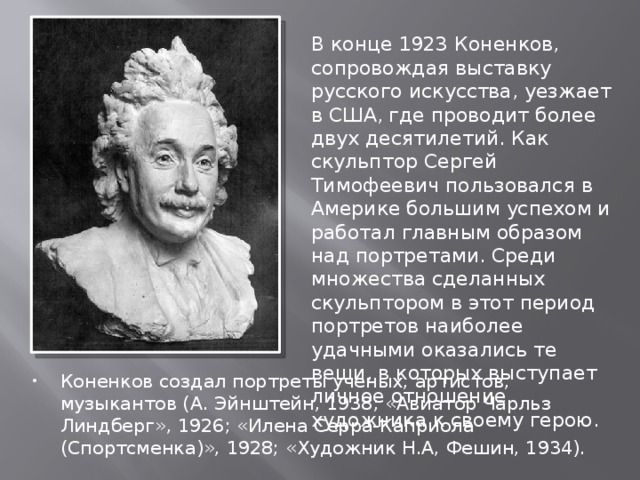

В конце 1923 Коненков, сопровождая выставку русского искусства, уезжает в США, где проводит более двух десятилетий. Как скульптор Сергей Тимофеевич пользовался в Америке большим успехом и работал главным образом над портретами. Среди множества сделанных скульптором в этот период портретов наиболее удачными оказались те вещи, в которых выступает личное отношение художника к своему герою.

- Коненков создал портреты ученых, артистов, музыкантов (А. Эйнштейн, 1938; «Авиатор Чарльз Линдберг», 1926; «Илена Серра-Каприола (Спортсменка)», 1928; «Художник Н.А, Фешин, 1934).

- Размышляя вдали от родины над ее судьбами, Коненков постоянно возвращается к образам своих выдающихся соотечественников («А. М. Горький», бронза, 1928; «И. П. Павлов», 1930, «Ф. М. Достоевский», 1933).

- В портрете Ф.М. Достоевского необычайно выразительна его композиция, вся пластическая форма – целеустремленная, приковывающая внимание к главному. Замкнулись руки, положенные одна на другую, как бы символизируя собой ту трагическую безысходность, которую стремился преодолеть гений писателя.

Напряженные мысли, борение духа в каждой черте его лица, в контрасте высокого ясного лба с мучительно сведенными бровями. Несмотря на некоторую трагичность образа , он не воспринимается как пессимистический. Главное в нем – внутренняя напряженность, духовная мощь и непокоренности судьбе.

![В конце 1945 Коненков возвращается на Родину. Это способствовало новому подъему его творчества; с энтузиазмом включается скульптор в художественную и общественную жизнь. Во 2-й половине 40–60-х гг. он выполнил большое число портретов, отличающихся психологической проникновенностью и совершенством пластических решений [ «Ниночка» , 1951; «Никос Белояннис» , 1951; «М. П. Мусоргский» , 1953; все – мрамор].](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/09/01/s_5b89b2953739a/img16.jpg)

- В конце 1945 Коненков возвращается на Родину. Это способствовало новому подъему его творчества; с энтузиазмом включается скульптор в художественную и общественную жизнь. Во 2-й половине 40–60-х гг. он выполнил большое число портретов, отличающихся психологической проникновенностью и совершенством пластических решений [ «Ниночка» , 1951; «Никос Белояннис» , 1951; «М. П. Мусоргский» , 1953; все – мрамор].

«М. П. Мусоргский» , 1953

«Никос Белояннис» , 1951

- Полон обаяния взволнованный образ девушки («Марфинька», мрамор, 1950).

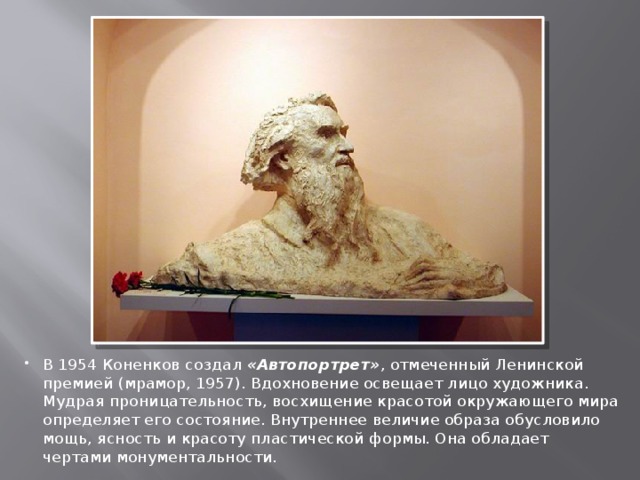

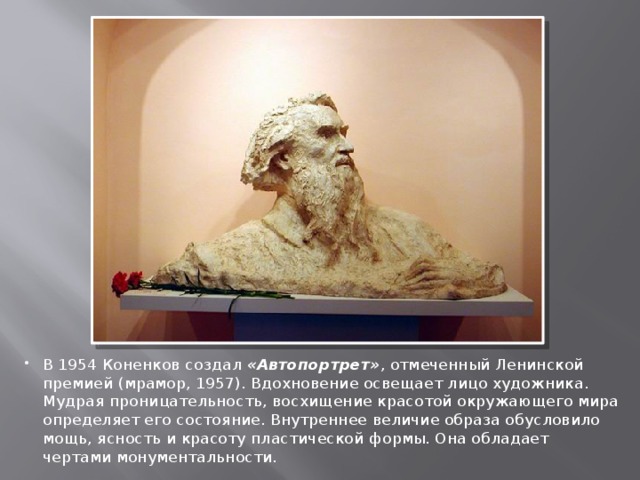

- В 1954 Коненков создал «Автопортрет» , отмеченный Ленинской премией (мрамор, 1957). Вдохновение освещает лицо художника. Мудрая проницательность, восхищение красотой окружающего мира определяет его состояние. Внутреннее величие образа обусловило мощь, ясность и красоту пластической формы. Она обладает чертами монументальности.

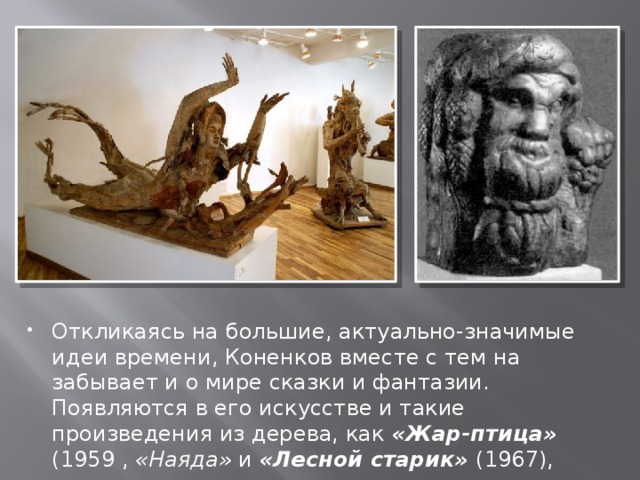

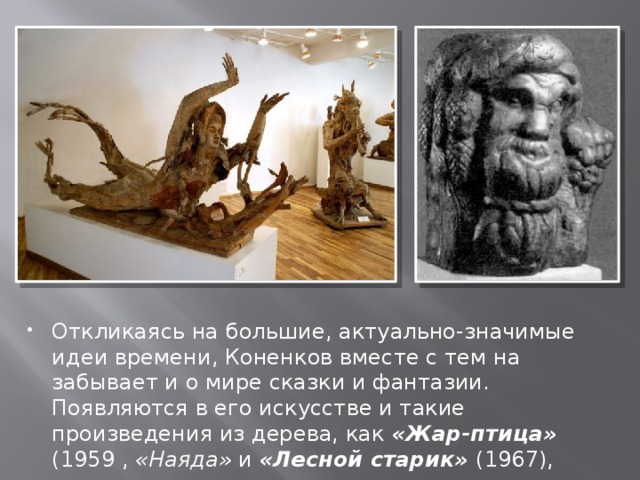

- Откликаясь на большие, актуально-значимые идеи времени, Коненков вместе с тем на забывает и о мире сказки и фантазии. Появляются в его искусстве и такие произведения из дерева, как «Жар-птица» (1959 , «Наяда» и «Лесной старик» (1967),

- необычные по форме кресла и стулья;

- из он создает причудливый по композиции «Музыкальный инструмент» (1950–1968).

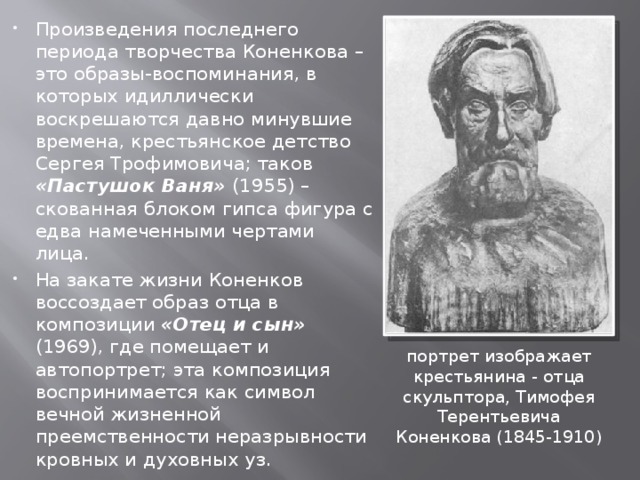

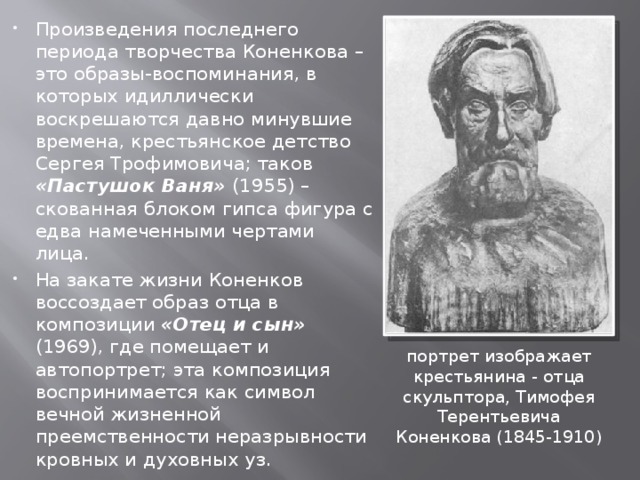

- Произведения последнего периода творчества Коненкова – это образы-воспоминания, в которых идиллически воскрешаются давно минувшие времена, крестьянское детство Сергея Трофимовича; таков «Пастушок Ваня» (1955) – скованная блоком гипса фигура с едва намеченными чертами лица.

- На закате жизни Коненков воссоздает образ отца в композиции «Отец и сын» (1969), где помещает и автопортрет; эта композиция воспринимается как символ вечной жизненной преемственности неразрывности кровных и духовных уз.

портрет изображает крестьянина - отца скульптора, Тимофея Терентьевича Коненкова (1845-1910)

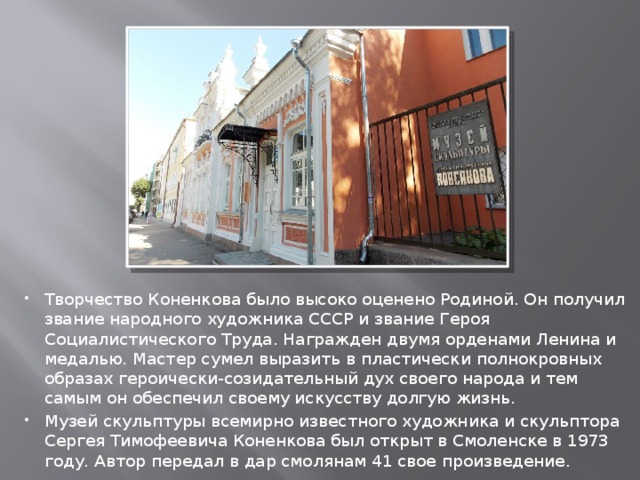

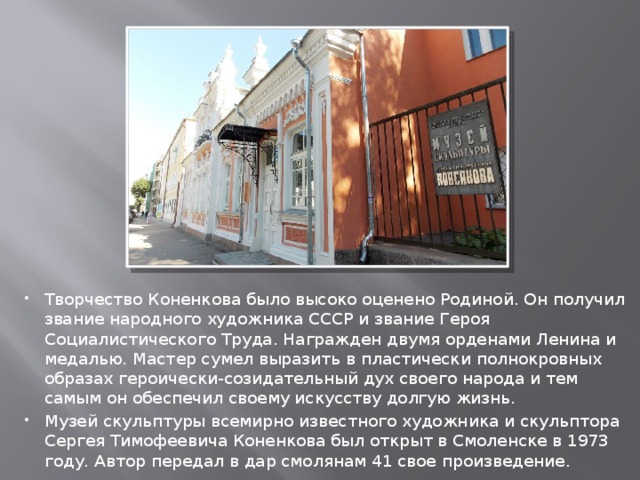

- Творчество Коненкова было высоко оценено Родиной. Он получил звание народного художника СССР и звание Героя Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина и медалью. Мастер сумел выразить в пластически полнокровных образах героически-созидательный дух своего народа и тем самым он обеспечил своему искусству долгую жизнь.

- Музей скульптуры всемирно известного художника и скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова был открыт в Смоленске в 1973 году. Автор передал в дар смолянам 41 свое произведение.

Источники

- http://artpoisk.info/artist/konenkov_sergey_timofeevich_1874/gallery /

- http:// smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray2/regions/bibliog/konenkov.htm

- https:// www.liveinternet.ru/users/5915718/post378635516

- https://ru.wikipedia.org/wiki/ Конёнков ,_ Сергей_Тимофеевич

![В конце 1945 Коненков возвращается на Родину. Это способствовало новому подъему его творчества; с энтузиазмом включается скульптор в художественную и общественную жизнь. Во 2-й половине 40–60-х гг. он выполнил большое число портретов, отличающихся психологической проникновенностью и совершенством пластических решений [ «Ниночка» , 1951; «Никос Белояннис» , 1951; «М. П. Мусоргский» , 1953; все – мрамор].](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/09/01/s_5b89b2953739a/img16.jpg)