Управление

учебной деятельностью учащихся

Авраменко Валентина Васильевна, кандидат психологических наук

Деятельность —

специфически человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которого составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры. Деятельность меняет и преобразует действующего индивида.

Структура деятельности включает следующие основные элементы:

- мотивы, побуждающие человека к деятельности;

- цели как образы результатов, на достижение которых направлена деятельность;

- средства как способы, с помощью которых осуществляется деятельность.

Учебная

деятельность —

особая форма активности личности, направленная на усвоение (присвоение) социального опыта познания и преобразования мира, что включает овладение культурными способами внешних предметных и умственных действий.

Это один из видов деятельности человека, направленный на усвоение им теоретических знаний и связанных с ними умений и навыков.

Структура различных видов деятельности

Вид

Способ

Цель

Мотив

деятельности

деятельности

В соответствии с видом игры

Игра

Получение удовольствия

Удовольствие

Познание, сбор и переработка информации, знания, умения и навыки, система отношений, общее развитии, саморазвитие. Учебная задача как овладение общим способом решения целого класса однородных частных задач

Полимотивированный характер учебной деятельности: непосредственно-побуждающие, перспективно-побуждающие, интеллектуально-побуждающие мотивы; внешние и внутренние мотивы; познавательный интерес при решении учебной задачи

Общеучебные умения – учебно-управленческие, учебно-информационные, учебно-логические

Учение

Реальный продукт (материальный или эквивалент)

Долг, ответственность, необходимость

В соответствии с видом труда

Труд

3

Учебная задача – система заданий, при выполнении которых учащийся осваивает наиболее общие способы действий.

4

К осуществлению предметной деятельности учащихся необходимо расположить (создать положительную мотивацию).

1

Познавательная задача должна вытекать из предметного содержания, чтобы сохранялась система знаний и логика науки.

2

5

Нужно научить учащихся решать задачу, вооружить их необходимыми способами, сначала вместе с учителем, затем в коллективной работе, постепенно переводя в план самостоятельных индивидуальных действий.

Необходимо учитывать актуальный уровень развития учащихся и их подготовки, чтобы создавались реальные условия для выполнения задачи.

3

Задача должна содержать в себе информацию, необходимую для развития ума, воображения, творческих процессов.

3

Учебные задачи в соответствии с уровнем усвоения

Вид учебной деятельности

Уровень усвоения

Требуется

Дано

1) Ученический уровень (деятельность по узнаванию)

Дать заключение о соответствии всех трёх компонентов

Цель, ситуация, действия

Репродуктивная деятельность

2) Алгоритмический (типовая задача применения знаний в стандартной ситуации)

Применить ранее усвоенные действия по её решению

Цель, ситуация

Дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее усвоенные действия для решения данной задачи

3) Эвристический (нетиповая задача, перенос знаний в новую ситуацию)

Цель, но не ясна ситуация, в которой цель может быть достигнута

Частично-поисковая деятельность

3

Мотив —

Мотивация —

это то, что побуждает деятельность

(является формой проявления потребности).

процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей.

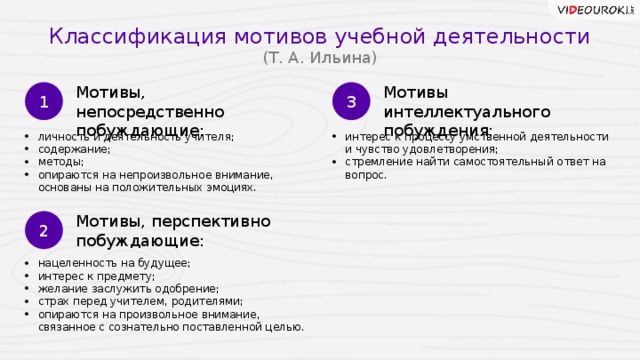

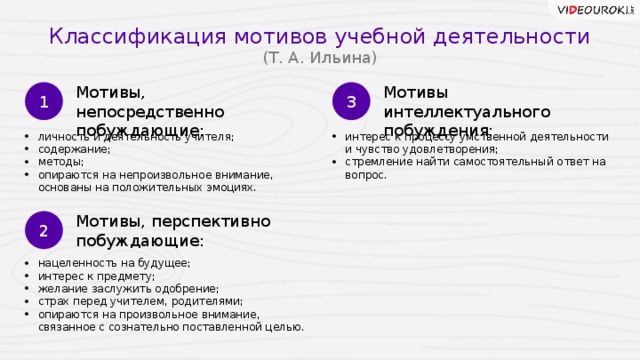

Классификация мотивов учебной деятельности (Т. А. Ильина)

Мотивы, непосредственно побуждающие:

Мотивы интеллектуального побуждения:

1

3

- личность и деятельность учителя;

- содержание;

- методы;

- опираются на непроизвольное внимание, основаны на положительных эмоциях.

- интерес к процессу умственной деятельности и чувство удовлетворения;

- стремление найти самостоятельный ответ на вопрос.

Мотивы, перспективно побуждающие:

2

- нацеленность на будущее;

- интерес к предмету;

- желание заслужить одобрение;

- страх перед учителем, родителями;

- опираются на произвольное внимание, связанное с сознательно поставленной целью.

7

Классификация мотивов учебной деятельности (Т. А. Ильина)

Внешние (не связаны с деятельностью):

Внутренние (связаны с деятельностью ):

1

2

- чувство долга, обязанность;

- давление родных, учителей;

- желание получить хорошую отметку;

- статус в классе;

- похвала учителя.

- интерес к самому процессу и его результату;

- стремление развить какие-то качества, умения;

- поиск наиболее рациональных способов решения учебной задачи;

- усвоение способов добывания знаний.

Без контроля и напоминания взрослых мотив не актуализируется.

7

Уровни развития познавательного интереса учащихся

Высший уровень выражается в интересе к глубоким теоретическим проблемам, творческой деятельности по освоению знаний (познавательная потребность).

Второй уровень характеризует интерес к зависимостям, причинно-следственным связям , к их самостоятельному установлению.

Низший элементарный уровень познавательного интереса выражается во внимании к конкретным фактам, знаниям, описаниям, действиям по образцу.

7

Способы мотивации учебной деятельности учащихся

Эмоциональные — игровые приёмы, яркая и необычная наглядность, создание ситуации успеха, опора на личный опыт учащихся, ситуации свободы выбора, необычные формы проведения уроков, поощрение, наказание.

Волевые — информирование о конечных результатах обучения на уроке, о времени выполнения заданий на уроке, создание познавательных затруднений, долг.

Интеллектуальные — проблемные ситуации, вопросы на сообразительность, юмор.

Социальные — стимулирование желания быть значимой личностью (ты можешь), групповые формы работы, сотрудничество, культура общения, диалог, полилог на уроке, соревнование.

7

Учебные действия учащихся в процессе учебной деятельности

Внешние:

Внутренние:

- все виды предметных действий (письмо, рисование, постановка опытов и т. п.);

- перцептивные действия (слушание, рассматривание, наблюдение, осязание и т. п.);

- символические действия , связанные с использованием речи.

- м немические действия (запоминание материала, его упорядочивание и организация),

- действия воображения (представления)

- действия мышления (интеллектуальные).

Действия

Действия оценки

Действия анализа результатов

контроля

7

Общеучебные умения – это универсальные для многих школьных предметов способы получения и применения знаний.

Учебно-управленческие умения – общеучебные умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися.

Учебно-информационные умения – общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач.

Учебно-логические умения – общеучебные умения, обеспечивающие чёткую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.

7

Парадигма —

(от греч. – ‘пример’, ‘образец’) – теория или модель постановки проблемы, принятая в качестве образца решения исследовательских задач.

Парадигма в образовании —

система принципов и теоретических подходов как основа для построения образовательного процесса.

Особенности современной социокультурной среды:

- увеличение самой скорости изменений в жизни;

- быстрое освоение новыми поколениями социального опыта;

- стремительное развитие процессов интеграции и глобализации;

- смещение ценностных ориентаций на внеэкономические и духовные приоритеты;

- углубление социальных и культурных противоречий, локальных конфликтов и других факторов, угрожающих человеку, его жизни, здоровью и др. (эпоха риска и неопределённости);

- в связи со стремительными темпами научно-технического прогресса наши дети более информированы и эрудированны.

14

Качества современных школьников

- Более сильное ощущение своего «Я» в мире, чувство собственного достоинства, самоуважения.

- Возросли амбиции, самооценка, при этом они способны к самоанализу, рефлексии.

- «Умение добиваться успеха» – самое ценное качество личности, по мнению учащихся.

- «Клиповое мышление», требующее динамичной и дозированной подачи материала в форме гипертекста, и неумение обобщать, делать выводы на основе причинно-следственных связей.

- Обширная, но бессистемная информированность практически по любым вопросам, умение хорошо ориентироваться в постоянно меняющемся информационном пространстве.

- Прекрасная ориентированность в новых технологиях и нетерпимое отношение к технической некомпетентности других.

- Индивидуальный прагматизм на первых позициях в сознании школьников.

- Изменилось содержание деятельности подростков в свободное время.

14

Ценностные ориентации современных школьников

- Наиболее значимой является потребность в любви, затем социальная ориентация на труд, но труд непродолжительный, рациональный, динамичный, результативный.

- Отступают на задний план социально-культурные потребности, приобщение к достижениям культуры (неверие в традиционные ценности, можно вносить собственные коррективы, полагаясь на своё субъективное мнение).

- Современным школьникам присущ скептицизм. У них происходит падение доверия к авторитетам (учителя, родителей и т. д.) и традиционным источникам знаний. Учащиеся хотят получать хорошие отметки при минимуме усилий.

- При оценке результатов учения мнение учителей и родителей не является однозначно авторитетным.

- Ученики достаточно критично относятся к основным школьным предметам, определяя их как скучные.

14

Особенности мотивации в учебной деятельности:

- проблема отчуждения к учебной деятельности, пропадает познавательная мотивация; цели школьного образования воспринимаются как слишком общие, не имеющие реальной связи с их повседневной сегодняшней и будущей жизнью;

- занятие учебной деятельностью чаще мотивируется прагматической ориентацией;

- последовательное увеличение от 7 к 11 классу значимости мотива «совместная деятельность и общение в процессе учёбы»;

- Значимость целей получения образования - «школа должна дать достаточный культурный уровень» и «школа должна дать опыт социального общения и взаимодействия», важность «подготовки в вуз»;

- падение значимости знаниевых аспектов (приобретение прочных знаний), личностных образцов («хороший семьянин», «защитник своей страны» и др.);

- переориентация на другие личностно значимые модели: «человек, способный

обеспечить своё благосостояние», «человек, добивающийся в жизни своего».

14

Классификация парадигм (подходов) по целям образования

1

Когнитивно-информационная цель образования – интеллектуальное развитие учащихся, передача и усвоение суммы ЗУНов.

2

Личностная цель образования – эмоциональное, социальное развитие учащихся, содействие самоопределению в собственной жизнедеятельности.

3

Компетентностная цель образования – практическая ориентация получаемых знаний, владение способами их получения, формирование ключевых и жизненных компетенций.

4

Культурологическая цель образования – передача и усвоение ценностей культуры.

19

Классификация парадигм образования

1

По соотношению целого и частного: общенаучные, частные, локальные.

2

По степени новизны: традиционные, инновационные, информационные, технологические и др.

3

По представленности в практике: традиционалистская, рационалистическая, гуманистическая.

4

По видам методологического знания: гносеологические, мировоззренческие.

5

Смешанные: традиционная, личностно ориентированная, технологическая.

20

Группы навыков

Рефлексия, определение личностных смыслов

Разрешение проблем и проблемных ситуаций

Освоение знаний,

самостоятельное приобретение, перенос знаний

Выражение ценностных суждений и своей позиции

Самоорганизация и саморегуляция

НАВЫКИ

Использование ИКТ для обучения и развития

Сотрудничество

Коммуникация

20

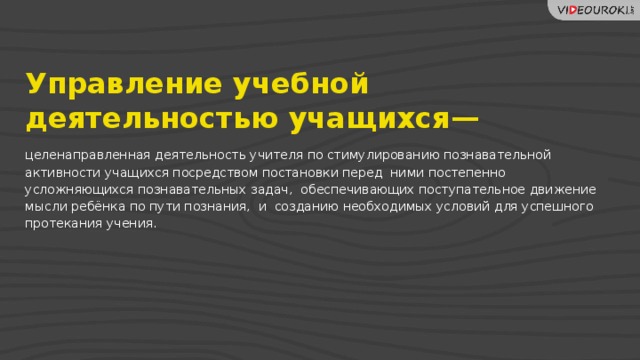

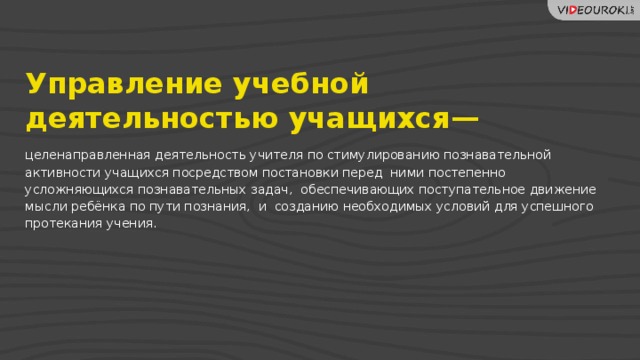

Управление учебной деятельностью учащихся—

целенаправленная деятельность учителя по стимулированию познавательной активности учащихся посредством постановки перед ними постепенно усложняющихся познавательных задач, обеспечивающих поступательное движение мысли ребёнка по пути познания, и созданию необходимых условий для успешного протекания учения .

Управленческие виды деятельности учителя

Мотивирование и стимулирование деятельности учащихся

Продуктивность использования времени

Постановка целей и микроцелей урока

Контроль, анализ и коррекция деятельности учащихся

Учёт объема и сложности учебного материала

Управление учебной

деятельностью

Выбор методов самостоятельной работы

Подбор учебно-познавательных задач

Выбор форм учебной работы

Выбор методов обучения и видов деятельности

23

Этапы управления УД учащихся

- Составление календарно-тематических планов.

- Составление поурочных планов, технологических карт уроков.

Планирование

- Постановка учебных задач перед учащимися.

- Создание благоприятных условий для их решения.

Организация

Регулирование и корректирование

- Преподавание с использованием методов и технологий.

- Получение обратной связи на основе видов контроля.

Анализ

результатов

- Анализ результатов в контексте задач урока с учётом оптимальности.

- Рефлексия учащимися собственной деятельности.

23

Урок как основная форма организации обучения —

коллективно-индивидуальная форма взаимодействия учителя и учащихся, в результате которого происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, развитие их способностей, опыта деятельности, общения и отношений, а также совершенствование педагогического мастерства учителя;

система взаимообусловленной организационной и учебно-воспитательной деятельности учителя в единстве с учебно-познавательной деятельностью учащихся, направленная на достижение целей и задач образования, воспитания и развития.

Типы и виды уроков

Виды уроков по форме проведения:

2

Типы уроков по дидактической цели:

1

- лекция, беседа, кино-урок, самостоятельная работа;

- уроки изучения нового материала;

- самостоятельная работа, лабораторная работа, практическая работа, экскурсия, семинар, урок-консультация, практикум;

- уроки совершенствования знаний, умений и навыков;

- самостоятельная работа, экскурсия, семинар, беседа, дискуссия, деловая игра, защита проекта, конференция, презентация;

- уроки обобщения и систематизации знаний;

- контрольная работа, семинар, урок с выполнением разноуровневых заданий в тестовой форме, урок устного опроса, коллоквиум, урок решения задач, урок-зачёт, урок-экзамен.

- уроки проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков, рефлексии деятельности;

26

Структура и этапы урока

Структура

Название этапов и содержание деятельности

1. Организация начала занятия – подготовка учащихся, оборудования, включаемость в занятие.

2. Проверка выполнения домашнего задания или актуализация опорных знаний.

3. Подготовка к основному этапу занятия – обеспечение мотивации и принятие учащимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний.

Ориентировочно-мотивационный этап

4. Усвоение новых знаний и способов деятельности – обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний.

5. Первичная проверка понимания – установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала

6. Закрепление знаний и способов действий – самостоятельное выполнение заданий учащимися (ответы на вопросы, практические задания на применение новых знаний в знакомой и изменённой ситуации).

Операционально-обучающий этап

26

Структура и этапы урока

Структура

Название этапов и содержание деятельности

7. Обобщение и систематизация знаний – формирование целостной системы знаний по теме, курсу (выполнение заданий на систематизацию, классификацию, установление связей).

8. Контроль и самопроверка знаний – выявление качества и уровня овладения знаниями и способами действий в соответствии с целями занятия, их коррекция (фронтальное выполнение заданий в тестовой форме, ответы на вопросы).

Контрольно-коррекционный этап

9. Подведение итогов занятия – анализ и оценка успешности достижения цели урока.

10. Рефлексия – использование учителем приёмов, побуждающих учащихся к рефлексии собственной деятельности на уроке (рефлексия по вопросам педагога, рисуночные методы рефлексии).

Рефлексивный этап

11. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению – обеспечение понимания цели и содержания домашнего задания.

Домашнее задание

26

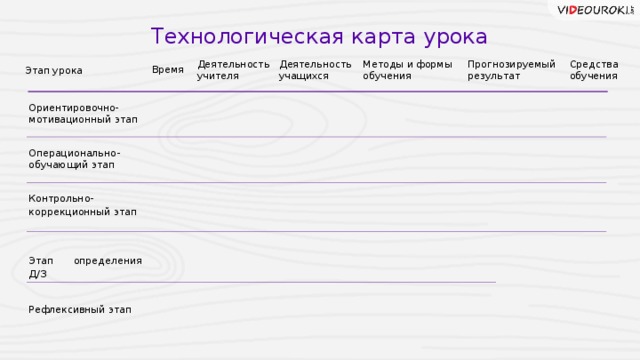

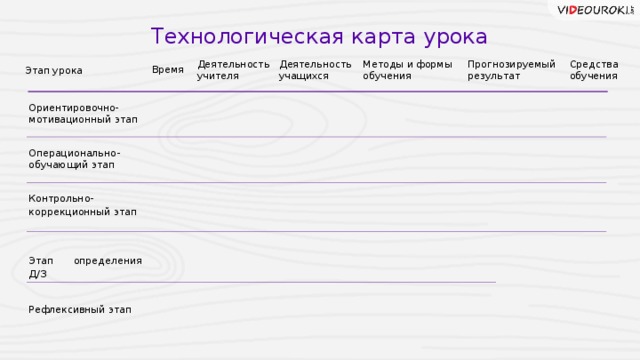

Технологическая карта урока

Прогнозируемый результат

Деятельность учителя

Методы и формы обучения

Средства

Деятельность учащихся

обучения

Время

Этап урока

Ориентировочно-мотивационный этап

Операционально-обучающий этап

Контрольно-коррекционный этап

Этап определения Д/З

Рефлексивный этап

26

Технология обучения —

совокупность наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств.

Педагогическая технология —

это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

Педагогическая технология —

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса.

Педагогическая технология —

это алгоритм деятельности учителя и учеников, направленный на достижение заранее запланированной цели обучения.

Аспекты понятия «педагогическая технология»

1

Научный аспект.

2

Процессуально-описательный аспект.

3

Процессуально-действенный аспект.

31

Уровни рассмотрения понятия «педагогическая технология»

Локальный (модульный) уровень

Частнометодический (предметный) уровень

Общепедагогический (система) уровень

31

Структура педагогической технологии

1

Концептуальная основа.

Содержательная часть обучения: цели обучения - общие и конкретные; содержание учебного материала.

2

3

Процессуальная часть - технологический процесс:

- организация учебного процесса;

- методы и формы учебной деятельности учащихся;

- методы и формы работы учителя;

- деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала;

- диагностика учебного процесса.

33

Классификация педагогических технологий

По уровню применения:

1

- общепедагогические;

- частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии.

По научной концепции

4

усвоения опыта:

- ассоциативно-рефлекторные;

- бихевиористские;

- гештальттехнологии;

- интериоризаторские;

- развивающие.

По философской основе:

2

- материалистические и идеалистические;

- гуманистические и антигуманные.

По ведущему фактору психического развития:

3

- биогенные;

- социогенные;

- психогенные и идеалистские технологии.

34

Классификация педагогических технологий

По категории обучающихся:

5

8

По ориентации на личностные структуры:

- информационные технологии;

- операционные;

- эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные;

- технологии саморазвития;

- эвристические и прикладные.

- массовая;

- технологии продвинутого уровня;

- технологии компенсирующего обучения;

- технологии работы с

отклоняющимися (трудными

и одарёнными) детьми.

По характеру содержания и структуры:

6

- обучающие и воспитывающие;

- светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-ориентированные;

- гуманитарные и технократические.

По позиции ребёнка в образовательном процессе:

7

- авторитарные;

- дидакто-центрические;

- личностно-ориентированные.

7

По ведущему фактору психического развития:

- биогенные,

- социогенные,

- психогенные и идеалистские технологии.

35

Классификация педагогических технологий

По способу, методу, средству обучения:

9

- догматические;

- репродуктивные;

- объяснительно-иллюстративные;

- программированного, проблемного, развивающего обучения;

- коммуникативные, игровые, творческие и др.

По направлению модернизации традиционной системы обучения:

10

- на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений;

- на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся;

- на основе эффективности организации и управления процессом обучения;

- на основе методического усовершенствования и дидактического реконструирования учебного материала;

- природосообразные;

- альтернативные.

По ведущему фактору психического развития:

7

- биогенные,

- социогенные,

- психогенные и идеалистские технологии.

36

Рефлексивно-деятельностные технологии —

технологии, в рамках которых осуществляется субъектный подход, создаются ситуации для рефлексии и самостоятельной деятельности учащихся, развития ключевых компетенций и личностных качеств учащихся (технологии интерактивного обучения как сочетание методов организации взаимодействия, а также использование методов активного, проблемного обучения).

Классификация личностно ориентированных педагогических технологий

1

Гуманно-личностные технологии.

2

Технологии сотрудничества.

3

Технологии свободного воспитания.

4

Эзотерические технологии.

38

Классификация методов и технологий по ведущей функции в педагогическом взаимодействии – интерактивные методы

(С. С. Кашлев)

Методы организации рефлексии (рефлексивный круг, мишень, ключевое слово и др.).

Методы организации коммуникации (прогноз погоды, поменяемся местами, заверши фразу).

5

1

Методы организации обмена деятельностями (метаплан, мастерская будущего, аквариум, перекрёстные группы).

2

Методы организации мыследеятельности (четыре угла, чьё это?, выбор, логическая цепочка).

3

Методы организации смыслотворчества (заверши фразу, алфавит, работа с понятиями, интеллектуальные качели, аллитерация понятия).

4

39

Классификация методов и технологий по организации сотрудничества учащихся (Н. И. Запрудский)

Методы кооперативного обучения (по Е. С. Полат - обучение в команде, учимся вместе, пила или мозаика).

5

1

Технология активной оценки.

2

Интегральная технология.

3

Методы проектного обучения.

Технология педагогических мастерских (индукция, самоконструкция, социоконструкция, социализация, разрыв, рефлексия).

4

40

Классификация методов и технологий по критерию развития мышления учащихся (Д. Стил, К. Мередис, Ч. Темпл «Развитие критического мышления через чтение и письмо»)

Методы мотивации деятельности с новой информацией (вызов), актуализации личного опыта (мозговой штурм, прогнозирование по ключевым словам, восстановление логической цепочки, аллитерация, алфавит).

1

4

Технологии проблемного обучения.

5

Кейс-технологии.

Методы осмысления содержания (карта идей/понятий, ЗХУ, зигзаг, инсерт, кластер, ротация , 6 шляп).

2

Методы рефлексии (эссе, рефлексивный круг, мишень, заверши фразу, острова, телеграмма, 5 пальцев, дерево настроения, мухомор, ХИМС).

3

41

Лекция как метод активного обучения в школе

- Проблемная лекция

- Метод «Ведомая лекция»

- Метод «Лекция с процедурой пауз»

- Метод «Составление и проведение лекции с помощью учащихся»

- Метод «Лекция-книгодержатель»

- Лекция «Регламентные паузы»

- Лекция вдвоём

- Лекция с запланированными ошибками

- Лекция в форме блиц-игры «Пресс-конференция»

- Лекция-беседа

- Лекция «Приглашение к коллективному исследованию (беглая «мозговая атака»)

- Лекция-дискуссия

- Лекция с разбором конкретных ситуаций

- Лекция с применением техники обратной связи

- Лекция «Групповая консультация»

- Лекция-консультация

41

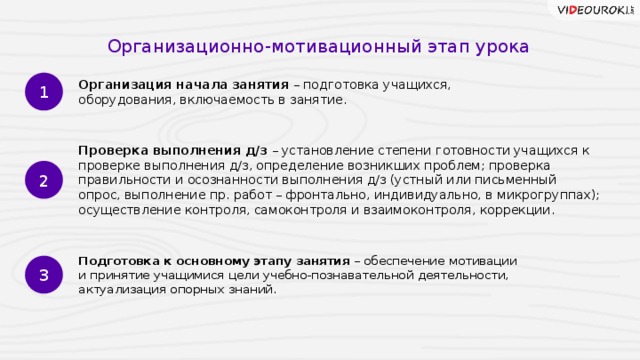

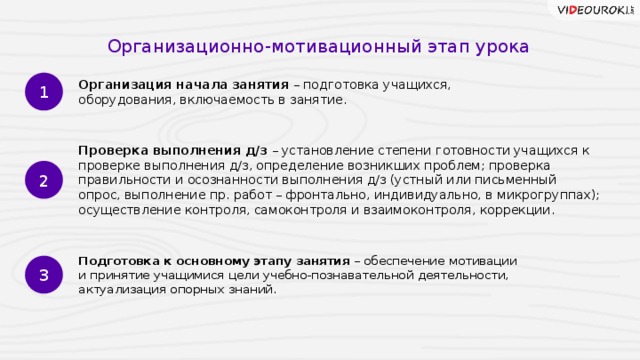

Организационно-мотивационный этап урока

Организация начала занятия – подготовка учащихся, оборудования, включаемость в занятие.

1

Проверка выполнения д/з – установление степени готовности учащихся к проверке выполнения д/з, определение возникших проблем; проверка правильности и осознанности выполнения д/з (устный или письменный опрос, выполнение пр. работ – фронтально, индивидуально, в микрогруппах); осуществление контроля, самоконтроля и взаимоконтроля, коррекции.

2

Подготовка к основному этапу занятия – обеспечение мотивации и принятие учащимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний.

3

43

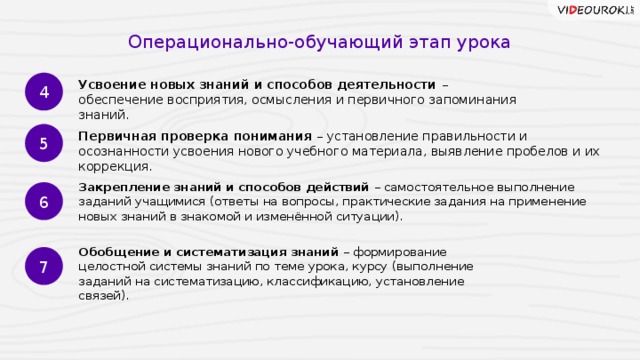

Операционально-обучающий этап урока

Цель этапа:

Прогнозируемый результат:

обеспечение усвоения и корректировки усвоения нового материала.

выполнение задания учащимися, усвоение знаний, выработка умений применять знания в стандартной и изменённой ситуации.

43

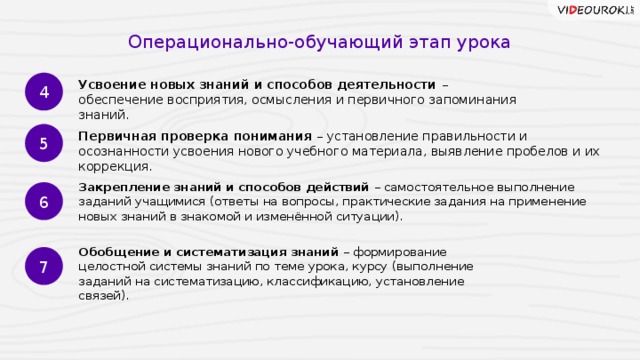

Операционально-обучающий этап урока

Усвоение новых знаний и способов деятельности – обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний.

4

Первичная проверка понимания – установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, выявление пробелов и их коррекция.

5

Закрепление знаний и способов действий – самостоятельное выполнение заданий учащимися (ответы на вопросы, практические задания на применение новых знаний в знакомой и изменённой ситуации).

6

Обобщение и систематизация знаний – формирование целостной системы знаний по теме урока, курсу (выполнение заданий на систематизацию, классификацию, установление связей).

7

45

Рефлексивный этап

Цель этапа:

Прогнозируемый результат:

анализ и оценка успешности достижения цели урока.

осмысливание учащимися результатов своей работы на уроке.

45

Рефлексивный этап урока

Рефлексия – использование учителем приёмов, побуждающих учащихся к рефлексии собственной деятельности на уроке (рефлексия по вопросам педагога, рисуночные методы рефлексии).

11

47

Педагогические технологии на рефлексивном

этапе урока

Формами образовательной рефлексии могут быть: устные обсуждения, письменное анкетирование, графическое изображение происходящих изменений (самочувствия, уровня познания личной активности, самореализации).

Так, можно использовать рефлексию с опорой на рисуночные формы: «Радуга настроений» (Цветопись), «Тест лица» (Рожицы), «Мишень», «Яблонька», «Чемодан, мясорубка, мусорница», «Всё у меня в руках», «Футбольное поле» и др.

Активно используется рефлексия в вербальной форме (устная и письменная): по вопросам педагога с опорой на цели урока (Чему научился? Что было легко, что трудно?), «Подарок учителю в виде знаний», «Методика незаконченных предложений» «Письмо себе от имени школьных принадлежностей», «Анонимные записки с ответами на вопросы»

(Кто помогал на уроке?), «Эссе о работе на уроке» и др.

47

Педагогические технологии на рефлексивном

этапе урока

При взаимодействии с учащимися педагог может использовать, в зависимости от обстоятельств, разные виды учебных рефлексий, отражающих четыре сферы человеческой сущности:

- физическую (успел - не успел);

- сенсорную (самочувствие: комфортно - дискомфортно);

- интеллектуальную (что понял, что осознал, что не понял, какие затруднения испытывал);

- духовную (самосознание) (стал лучше - хуже, созидал или разрушал себя, других), эмоциональную (что понравилось).

Если физическая, сенсорная и интеллектуальная рефлексии могут быть как индивидуальными, так и групповыми, то духовную следует проводить лишь письменно,

индивидуально и без огласки результатов.

47

Самостоятельная работа —

деятельность ученика, которую он выполняет без непосредственного участия учителя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением.

Виды самостоятельной работы учащихся по дидактической цели

1

Приобретение и расширение знаний.

2

Овладение умениями и навыками.

3

Применение знаний, умений, навыков.

51

Виды самостоятельной работы по содержанию деятельности учащихся:

- работа с книгой, учебной и справочной литературой, интернет-ресурсами, документами;

- составление конспектов;

- решение задач и выполнение упражнений;

- лабораторные работы и фронтальный эксперимент;

- работа с раздаточным материалом;

- рецензирование ответов и выступлений товарищей;

- подготовка сообщений и рефератов;

- наблюдение опытов и построение умозаключений на основе их результатов, продумывание и конструирование схем и установок;

- изготовление некоторых приборов и учебных пособий;

- выполнение практических заданий во время экскурсий;

- постановка опытов;

- выполнение наблюдений в домашних условиях.

51

Виды самостоятельной работы по уровню сложности деятельности учащихся

1-й уровень – воспроизводящие работы по образцу, необходимые для запоминания способов в конкретных ситуациях (понятий, фактов, определений), формирование умений и навыков и их прочного закрепления.

2-й уровень – реконструктивно-вариативные работы, позволяют на основе полученных ранее знаний найти самостоятельно конкретные способы решения данного задания, что приводит школьников к осмыслению, переносу знаний в типовые ситуации, учат анализировать события, явления, факты.

3-й уровень –эвристические работы, формируют умения и навыки поиска ответа за пределами известного образца. Ученик сам определяет пути решения задачи и реализует их. На данном уровне в ходе продуктивной деятельности формируется творческая личность.

4-й уровень –творческие работы, являются венцом системы

самостоятельной деятельности школьников; эта деятельность

позволяет учащимся получать принципиально новые для них знания,

закреплять навыки самостоятельного поиска знаний.

51

Контроль —

вид ориентировочной деятельности педагога в учебно-воспитательном процессе, позволяющий установить качество теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся, способы их учебной деятельности, степень умственного развития, а также уровень педагогического мастерства учителя;

процедура оценочной деятельности, включающая в себя действия с использованием разнообразных педагогических мер и методов измерений по получению информации о ходе и результатах обучения.

Составные структурные компоненты контроля

5

1

Оценка (словесный комментарий).

Наблюдение и проверка.

2

6

Выявление.

Отметка.

3

Измерение.

4

Учёт.

55

Функции контроля в образовательном процессе

1

3

Функция обратной связи.

Проверочно-оценочная функция.

2

Педагогическая функция:

- обучающая;

- развивающая;

- воспитывающая;

- диагностическая;

- профилактическая;

- ориентирующая.

56

Функции оценки в образовательном процессе

1

4

Социальная функция.

Эмоциональная функция.

5

2

Информационная функция.

Образовательная функция.

6

3

Функция управления.

Воспитательная функция.

57

Виды контроля в образовательном процессе

Предварительный контроль

Текущий

Тематический контроль

Итоговый

контроль

контроль

58

Методы, приёмы и формы организации контроля в образовательном процессе

1

4

Устный опрос (диалог, монолог).

Самостоятельная работа.

Динамическая самостоятельная работа.

Письменный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный).

5

2

6

3

Контрольная работа.

Тестовые задания.

59