Урок словесности в 8 классе после изучения темы

«Однородные члены предложения»

по рассказу Л.Н.Толстого «После бала»

Тема: Экспрессивные возможности конструкций с однородными членами.

Цели урока:

Показать, как используются экспрессивные возможности конструкций с однородными членами в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»;

Показать, как работают конструкции с однородными членами в языке художественного произведения для выражения авторской идеи;

Попытаться понять некоторые аспекты мировоззрения Л.Н.Толстого, погрузившись в его язык;

Развивать творческие способности учащихся.

Оборудование: рассказ Л.Н.Толстого «После бала»,

толковые словари, составленные самими учащимися:

экспрессия - яркое проявление чувств, настроений, мыслей. В широком смысле - повышенная выразительность произведения искусства, достигаемая всей совокупностью художественных средств;

мазурка - польский народный танец, получивший распространение в качестве бального.

компакт-диск с записью мазурки Ф.Шопена.

иллюстрации к произведению.

Ход урока.

Вступительное слово учителя.

Чтение стихотворения А.А.Фета «Это утро, радость эта …».

Сегодняшний урок я начала с чтения стихотворения прекрасного поэта А.А.Фета. – Как вы думаете, почему? («Это урок словесности, где мы обращаемся к прекрасным образцам слова»).

В этом стихотворении поэт использовал однородные члены, обобщающие слово «всё».

- А что автор сумел выразить с помощью конструкции с однородными членами? («Фет рисует яркую картину весны»).

Сообщение целей урока.

- На сегодняшнем уроке речь пойдет о выразительных, экспрессивных возможностях конструкций с однородными членами.

Мы должны увидеть, как используются экспрессивные возможности этих конструкций в языке рассказа Л.Н.Толстого; понаблюдать, как работают предложения с однородными членами для выражения авторской идеи в рассказе «После бала»; попытаться понять некоторые особенности взглядов Л.Н.Толстого, погрузившись в его язык.

Работа с текстом художественного произведения.

Лингвистический эксперимент.

На уроках литературы мы занимались рассказом Л.Н.Толстого «После бала», вы хорошо знаете его содержание. И я предлагаю лингвистический эксперимент.

Допишите предложение, взятое из рассказа:

Она была прелестна:

Сравниваем ваши предложения с предложением Л.Н.Толстого.

Делаем вывод:

Из всего многообразия синтаксических конструкций Толстой выбирает предложения с однородными членами, что дает ему возможность просто, ясно описать героиню, используя ряд оценочных прилагательных, передающих ее внешние черты, качества характера.

- Что значит величественность?

- Обратитесь за помощью к словарю («Исполненная достоинства»).

Итак, с первых страниц рассказа мы можем увидеть, как бережно и умело обращается Толстой с русским языком, как точно выбирает нужную конструкцию.

Индивидуальная исследовательская работа по рассказу Л.Н.Толстого, ее тема «Частотность употребления конструкции с однородными членами в разных эпизодах рассказа Л.Н.Толстого «После бала».

Сообщение о результатах исследования:

Наиболее часто конструкции с однородными членами встречаются в портретных описаниях героев, в описании мазурки, в сцене наказания татарина, в эпизодах, передающих душевное состояние Ивана Васильевича.

Коллективная исследовательская работа.

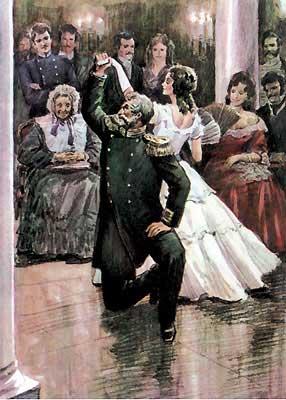

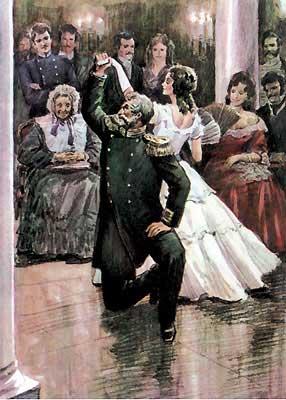

- Давайте проследим роль и экспрессивные возможности предложений с однородными членами в этих эпизодах. Мы слышали, что наиболее часто однородные члены встречаются при создании портрета. Почему? (Читаются отрывки с описаниями портретов Вареньки и ее отца).

Такие конструкции создают очень точную картину, позволяют описать героя подробно, передать все детали, так что можно ясно его представить.

Какой вам представляется Варенька? Ее отец? Попытайтесь выразить свои ассоциации с помощью слова или словосочетания.

Варенька – нежная лилия, грациозная лань, распустившаяся роза, звезда.

Отец – античная статуя, белое и черное.

Каждый из вас попытался зрительно представить себе героя благодаря экспрессивности однородных членов, которые передают мельчайшие детали портрета.

Восстановление авторского текста.

- Теперь посмотрим, насколько вы внимательны и чутки к слову писателя.

Предлагаю вам восстановить текст как можно близко к авторскому.

Текст записан на доске с пропусками прилагательных:

Она была в (белом) платье с (розовым) поясом и в (белых лайковых) перчатках, немного не доходивших до (худых, острых) локтей, и в (белых атласных) башмачках.

- Сопоставим ваши варианты с текстом автора. Проведите исследования. Какие определения преобладают в предложении?

(«Определения передающие цвет»).

Как называется такой прием? («Цветопись»).

Является ли повтор слова «белый» речевой ошибкой? («Нет»).

А с какой целью использовал его Толстой? («белый цвет – олицетворение чистоты, света, радости, Толстой с помощью этого слова подчеркивает ощущение праздника и передает душевное состояние рассказчика»).

Как еще Толстой передает душевное состояние Ивана Васильевича? – («Через музыку: веселая карусель, нежный плавный вальс, задорная полька, изящная мазурка создают радостное настроение»).

Найдите в тексте это предложение. В чем его особенность? («Я … танцевал и кадрили, и вальсы, и польки … - это предложение с однородными членами, соединенными повторяющимися союзами»).

Как вы думаете, зачем союз «и» при однородных членах повторяется? («Мысль выражается более эмоционально»).

Лингвистический эксперимент.

-Перестройте это предложение по схеме: О, О, О.

Что меняется? («Исчезает эмоциональность, предложение становится нейтральным по настроению»).

Итак, рассказывая о героях, рисуя их портреты, Толстой умело использует экспрессивные возможности предложений с однородными членами (определениями), помогающими точно и ярко передавать детали внешности и особенности характера, создавать определенное настроение.

Опираясь на ваши исследования, возьмем другой эпизод, где тоже преобладают конструкции с однородными членами, - описание мазурки, танца, знакомого вам только по книгам и кинофильмам. А откуда пришло это слово? (Небольшое сообщение на эту тему. Звучит музыка).

А теперь прочитаем, как описывает танец Толстой с помощью слова. (Выразительное чтение отрывка).

Проведите небольшое исследование: какие конструкции здесь преобладают? (Предложения с однородными сказуемыми и однородными обстоятельствами). Случайно ли это? («Нет, мазурка – быстрый танец, с помощью таких предложений передается движение о танце и его характеристика»).

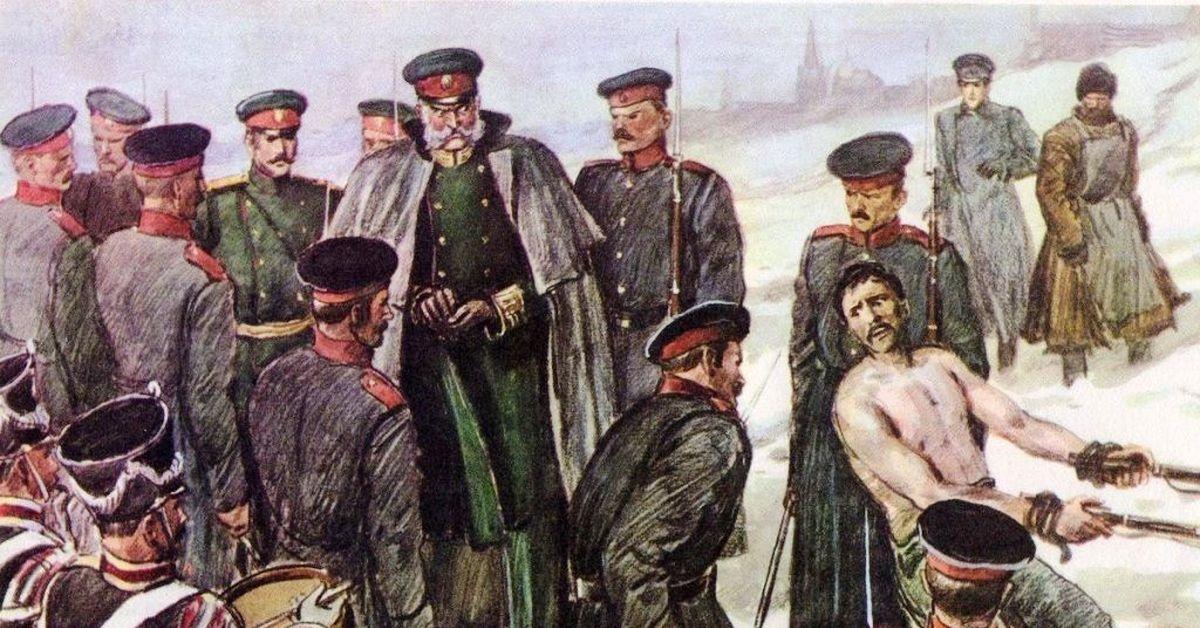

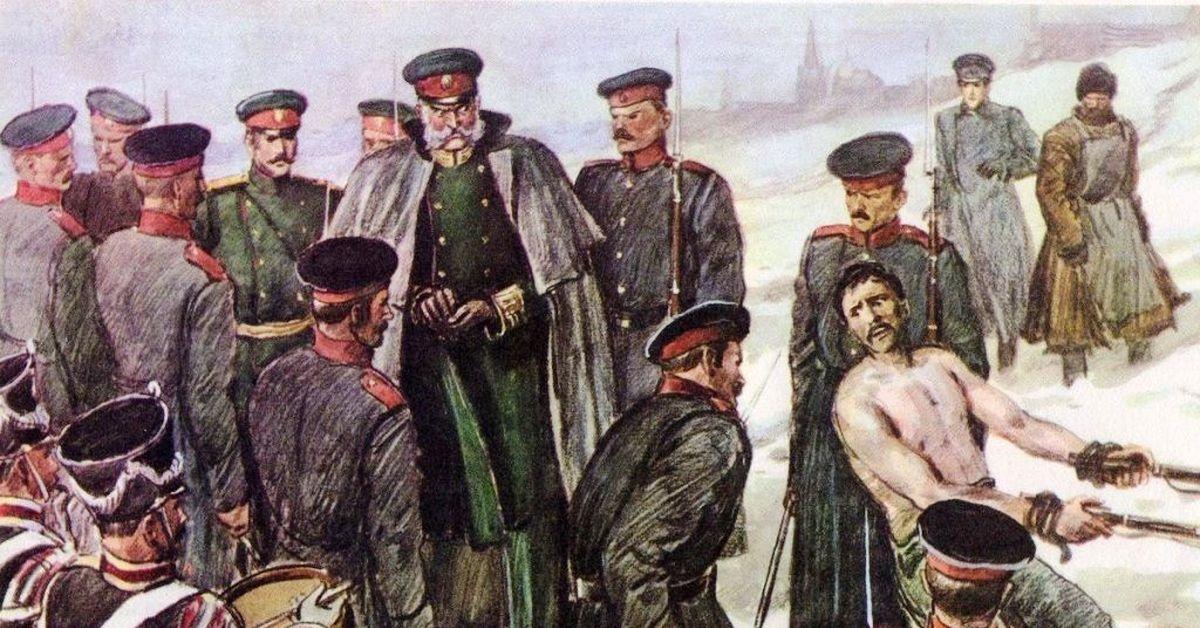

А в каком эпизоде еще должны преобладать, именно конструкции с однородными членами, однородными сказуемыми и однородными обстоятельствами и почему? («В сцене наказания татарина, так как, в ее основе тоже лежат действия»).

Выпишите из текста однородные сказуемые и обстоятельства.

1 вариант – из первого эпизода

2 вариант – из второго эпизода

Предложения с однородными членами (сказуемыми, обстоятельствами) обладают экспрессивной возможностью передавать движение и его характерные особенности. По какому принципу построены эти два эпизода? («Контраст, антитеза»). А в чем еще проявляется контраст в рассказе? («В цвете, в музыке»).

Найдите предложения с однородными членами, передающие этот контраст. С какой целью автор использовал эти предложения с однородными членами? («Чтобы показать, как меняется настроение рассказчика: белый цвет сменяются серым, черным; розовый переходит в красный, пестрый мотив мазурки заглушается звуком флейты и резкой дробью барабана»).

Предложения с однородными членами, использованные по принципу контраста, помогают писателю ярко обрисовать внутреннее состояние героя.

В своих исследованиях ребята отметили, что в эпизодах, передающих душевное состояние Ивана Васильевича, тоже преобладают конструкции с однородными членами.

Выясним, какова же их функция. Что чувствует Иван Васильевич на балу? (Чтение эпизода. – «Любовь, блаженство, счастье»). Как Толстой подчеркивает это с помощью одной синтаксической конструкции. Найдите это предложение в тексте. (Я любил и хозяйку в фероньерке … и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже … инженера Анисимова. – «Это предложение с однородными членами, соединенными повторяющимся союзом «и», что усиливает эмоциональность». В ряду однородных членов – слова, обозначающие разных по социальному положению людей и даже соперника, т.е. соединяются «однородные неоднородности»).

А каково состояние героя после бала, когда он стал свидетелем сцены наказания? (Чтение эпизода – «он чувствует стыд и тоску»).

Как здесь автору удается с помощью однородных членов выразить переживание Ивана Васильевича? (Он использует однородные определения в переносном значении: слово «тошнота» в переносном значении – «отвращение, омерзение», поэтому доходившая до тошноты тоска – это чувство, вызывающее омерзение).

В предложении появляются нераспространенные неоднородные сказуемые: опустил, поторопился, услыхал, увидал, выскочил, которые выражают душевный разлад, беспокойство.

Автор использует образное выражение – метафору вырвет ужасом, чем подчеркивает несовместимость того, что герой увидел, с его нравственными принципами.

Что же стало итогом душевного потрясения Ивана Васильевича? Прочитайте. Почему Толстой соединяет в ряду однородных слова «неловко» и «неприятно»?

Когда мы испытываем такие чувства? («Мы испытываем такие чувства, когда оказываемся невольными свидетелями чего-то безнравственного в нашем понимании»).

«Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее утра … А что было причиной? с.219. Что несовместимо с нравственностью? («Жестокость»).

- Как вы понимаете это слово? («Это проявление безжалостности, беспощадности»).

Жестокость может проявляться по-разному, и порождать ее могут разные причины. Включите слово в словосочетание, чтобы показать это. (Жестокость людей, времени, судьбы, мира, друга).

Подведение итогов урока.

Итак, погрузившись в язык Толстого, мы наблюдали сегодня, как «работают» предложения с однородными членами, помогают писателю и в создании яркого портрета, и в образной характеристике действий, и в передаче тончайших душевных переживаний героев. Отбор нужных слов и конструкций умелое и бережное отношение Толстого к слову, которое, по определению Аристотеля, является «знаком состояния души», помогли нам насладиться языком мастера, и понять его мысли и его авторскую позицию. Жестокость, которая приводит к гибели людей, является, по мнению Толстого, одним из самых тяжких человеческих пороков.

Писатель заставляет задуматься над проблемой ответственности человека за все, что происходит.