« Водные растения реки Уссы

и особенности их распространения »

Авторы работы:

Ревтович Дарья Владимировна, 7 класс

ГУО «Заболотский учебно–педагогический комплекс детский сад – базовая школа»,

Дерибо Марта Александровна, 7 класс

ГУО «Заболотский учебно–педагогический комплекс детский сад – базовая школа»

Руководитель работы:

Шавель Владимир Владимирович, учитель биологии, ГУО «Заболотский учебно–педагогический комплекс детский сад –

базовая школа»

г.Дзержинск, 2015 г.

Оглавление

Введение 3

1. Объекты и объем исследования. 4

2. Методы исследований.Рекогносцировочное обследование водоема 4

3. Характеристика и значение растительного мира наших рек 4

Основная часть 7

1. Общие сведения о реке. 7

2. Общая характеристика участка реки. 7

3. Характеристика водной растительности р. Уссы 7

Заключение 9

Выводы 9

Список используемых источников. 10

Приложение 11

Введение

Проблема сохранения биологического разнообразия водных растений имеет приоритетное значение среди комплекса научных и обще гуманитарных проблем, от решения которых зависит дальнейшая судьба общества. Фундаментальные исследования, направлены на сохранение биоразнообразия водной флоры. Вопросами изучения водных растений занимается наука - гидроботаника, находящаяся на стыке геоботаники, гидробиологии и экологии растений[2].

Водные растения по своим морфологическим, биологическим и экологическим особенностям рассматриваются специалистами, как группа растений, занимающая обособленное положение в растительном мире. Эти растения в связи с условиями обитания в водоемах и прибрежной зоне приобретают специфические черты в анатомическом и морфологическом строении. Водные растения приспособлены к различным условиям обитания, произрастая как в пресных водах, так и в засоленных, непосредственно в водной среде и в виде наземных форм - во влажных местах. [6]

Водные растения являются важным компонентом водных экосистем, их изучение представляет как теоретический, так и практический интерес. Водные и прибрежные растения имеют существенное хозяйственное значение, особенно для рыбного и охотничьего хозяйства. Растения этой группы широко используются в качестве биофильтров для очистки сточных вод, как индикаторы изменения качества воды.

Для знакомства с данной группой растений мы решили поближе познакомиться с водными растениями ближайшей от нашей школы реки Уссы.

Цель исследования.

Изучить особенности водной флоры рекиУссы.

Задачи исследования:

-изучить видовой состав водных растений реки Уссы;

-проанализировать хозяйственную значимость исследуемых видов растений, выявить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды;

-исследовать закономерности распределения различных видов водных растений в зависимости от характера участка и глубины реки;

- составить фотоатлас водных растений реки Уссы произрастающих на исследуемом участке.

1. Объекты и объем исследования.

Объектом исследования является флора водных растений реки Уссы.Для проведения исследований использовался маршрутный метод.Для достижения цели было проведено 4 похода по исследуемому участку реки. Походы проводились в июне 2014 года (Приложение 4).А чтобы избежать неприятностей и опасных ситуаций при исследовании реки мы разработали «Памятку правил безопасного поведения во время проведения полевых исследований на реке» (Приложение1).

2. Методы исследований

Рекогносцировочное обследование водоема

Рекогносцировка – это предварительное обследование, основанное только на визуальном наблюдении и не требующее для своего проведения никаких орудий лова, оборудования и инструментов.

Рекогносцировочное, или визуальное, обследование водного объекта осуществляется в следующих целях:

- для первоначальной общей картины экологического состояния водного объекта; для выбора пунктов наблюдений. При выборе маршрута заранее определяют предполагаемые точки сбора информации. Маршрут составляет 4-5 км по правому и левому берегам ручья или участка реки или по периметру озера. Обследование всего водоема следует проводить в течение 2-4 дней. Результаты наблюдений записываются на месте в полевой дневник, где указывают следующую информацию: тип и название водного объекта, дату наблюдений, место расположения водоема на карте населенного пункта, описание окружающей местности; определяется оценка прибрежно-водной растительности. Дается описание формы рельефа местности, грунта на дне и берегу водного объекта, общая характеристика воды (цвет, запах, наличие или отсутствие плавающих на поверхности воды скоплений водорослей, пены). Описывается долина исследуемого участка реки. Делают описание водоема, чертят его план, на котором указывают неблагополучные участки, места произрастания редких растений и обитания редких животных, живописные уголки. Разрабатывают программу экологических действий в защиту водоема[1].

3. Характеристика и значение растительного мира наших рек

В нашей стране много рек. Растительность в реках богата и своеобразна. Одни растения живут на топких местах и возле водоемов, другие — на воде и под водой.

Самая распространенная на земном шаре болотная трава — осока насчитывает более 1200 видов. Однако в строении всех видов осок много общего: плотный трехгранный стебель; от каждой грани отходят желобчатые длинные заостренные к концу листья, похожие на листья злаков.На топких лугах и болотах, по берегам рек и озер встречаются сплошные заросли трехлистной вахты, иначе называемой трилистником или трифолью. Это ценное лекарственное растение. На концах его длинных черешков, идущих прямо от корня, по три крупных листа. Безлистный стебель каждого растения увенчан кистью бело-розовых цветков в виде звездочек.В воде, у берегов рек и озер, часто можно видеть заросли камыша, рогоза. У этих растений много общего, недаром их часто путают, хотя они и принадлежат к разным семействам. Стебли у всех трех растений прямые и высокие. Стебель камыша почти безлистный. От основания стебля рогоза отходят винтообразно закрученные листья длиной до 4 м. Рогоз легко отличить по длинному, плотному и бархатистому, как бы обгорелому, початку, в котором собраны его плоды — летучки. У камыша — многоколосовые соцветия. Среди прибрежной растительности водоемов часто встречаются и ядовитые растения — частуха и стрелолист. Форма их листьев зависит от места обитания. У растений, погруженных в воду, листья напоминают длинные ленты. У листьев, плавающих на поверхности воды, есть подводный черешок и плавающая пластинка. В воздушной среде листья стрелолиста приобретают форму стрелы. Клубни этого растения содержат около 35% крахмала и в печеном виде съедобны. Зато частуха полностью ядовита.

Часто встречается желтая кувшинка, или кубышка.Вдали от берега на большой глубине растут рдесты. Это растение размножается вегетативно — зимующими почками, хотя у него есть и цветки. Листья рдеста погружены в воду, а цветки к моменту созревания пыльцы выступают над водой. В некоторых странах рдесты разводятся в рыболовных и охотничьих хозяйствах. В рдестовых зарослях всегда много рыбы, особенно молоди. Есть такие виды рыб, которые мечут в этих зарослях икру.

В 30-х годах прошлого века из Америки случайно завезли в Европу водное растение элодею. Она с огромной быстротой заселила все водоемы Европы.Попав в реку, озеро или пруд, элодея начинает интенсивно размножаться, глушит всякую другую растительность и заполняет весь водоем. Но элодея является прекрасным домом для мальков многих рыб, а также, будучи полностью погруженной в воду, отлично насыщает ее кислородом.

У некоторых водных растений корни не достигают дна, и растение свободно плавает на поверхности воды. Таковы ряска, водокрас, родственный ему телорез, пузырчатка, роголистник.Ряска иной раз сплошным ковром застилает пруд, тихую заводь или водоем, защищенный от ветра. Состоит ряска из маленькой зеленой пластинки и корешка. Всей поверхностью своего тела она питается растворенными в воде веществами. Цветет ряска крайне редко и размножается вегетативным путем. В пластинке у этого растения есть краевые кармашки — пазухи. В них развиваются маленькие дочерние пластинки, которые, созрев, отпочковываются от материнского растения. Ряска играет большую роль в жизни водоемов. Она энергично поглощает углекислоту и обильно выделяет кислород. Ряска очищает воду стоячих водоемов от многих вредных веществ. Если бы не ряска, жизнь многочисленных обитателей этих водоемов была бы невозможна. Так же как и ряска, широко распостраненводокрас, встречающийся в медленно текущих или стоячих водах. У этого растения есть цветки, но размножается оно главным образом вегетативными горизонтальными побегами. Зимующие почки опускаются на дно, а весной всплывают.

В тихих речных старицах, прудах и озерах можно увидеть заросли растений, похожих на елочки. Они шуршат по дну лодки и густо обвивают опущенное в воду весло.Это роголистник. В чистой и светлой воде он уходит на большую глубину и образует густые подводные «леса». Корней у роголистника нет. Весь он состоит из стебля, покрытого тонкими, разделенными на несколько долей листиками. С возрастом листья грубеют, роговеют, становятся ломкими и, отрываясь, образуют новые растения. Есть у роголистника и цветки. Они маленькие, невзрачные и никогда не поднимаются на поверхность. Роголистник — единственное из наших растений с цветками, опыляющимися под водой. В густых зарослях плавает пыльца этого растения и прилипает к клейким пестикам. К зиме его верхние побеги сворачиваются, отделяются от растения и опускаются на дно водоема. Весной они вновь поднимаются к поверхности и начинают новое существование.

Растения пресных вод живут в одинаковых условиях. Поэтому между ними много сходного. В большинстве своем они не имеют корней, укрепленных в почве, и поглощают питательные вещества всеми своими погруженными в воду частями. Размножаются водные растения преимущественно вегетативно. У многих видов таких растений листья двух типов — надводные и подводные. На зиму растения погружаются в воду.Температура воды в пресных водоемах, расположенных на разных широтах, разнится незначительно. Поэтому растения, обитающие в южных водоемах, можно встретить и на севере.Водные растения поглощают много углекислого газа из атмосферы и выделяют большое количество кислорода. Кислород растворяясь в воде, способствует развитию водных животных и бактерий. Семенами и плодами водных растений кормятся птицы. Отмершие остатки растений служат пищей для беспозвоночных животных, которыми питаются рыбы. Кроме того, густые подводные заросли надежно защищают рыб от врагов во время нереста.[8]

Основная часть

Общие сведения о реке.

Река Усса – правый приток реки Неман. Общая длина реки – 115 км, на территории Дзержинского района — 52 км. Начинается река в восьмистах метрах на запад от д. Шишки в урочище Бригидово Дзержинского района, течет по южным склонам Минской возвышенности, впадает в реку Неман в полукилометре на восток от д.Подъельники Узденского района.

Основные притоки :Вязенская, Рапуса, Уздянка (левые), Перетуть (правый).

Долина реки извилистая, в верхней части V-подобная (ширина 300-500 м), ниже трапециеподобная (ширина до 2 км). Пойма реки шириной 200-400 м. в среднем и нижнем течении пойма пересекается старицами и мелиоративными каналами.

Русло реки на протяжении 5,5 км (от д. Саковичи до д. Черниковщина) канализированное, на остальном участке сильно извилистое.

Ширина реки в межень 7-10 м. замерзает Усса в середине декабря, ледоход - в середине марта. Возле д. Уса образован пруд (пл.0,08 км кв.).[5]

Общая характеристика участка реки.

От железнодорожного моста река течет на юго-восток до д. Крысово, после поворачивает на юг, а перед д. Станьково на юго-запад. Русло реки на описываемом участке вначале слегка извилистое далее становится сильно извилистым. Возле д. Коски появляются меандры до 70 м в диаметре. В них река меняет направление почти на противоположное. На расстоянии 120 м от железнодорожного моста и 500 м вниз по течению от д. Коски находятся две старицы-меандры, сообщающиеся с рекой только при поднятии уровня воды.

Глубина реки меняется от 1 м до 2,5 м. Ширина 6 – 10 м. Скорость течения небольшая.

Дно реки глинистое, покрыто илом. Берег устойчивый, правый пологий, левый местами крутой, до 3 м. На протяжении исследуемого участка в реку впадают 7 мелиоративных каналов. Оба берега поросли ольхой, ивой и черемухой.

Вода в реке довольно прозрачная, просматривается до глубины в

1,5 – 2 м.

Характеристика водной растительности р. Уссы

Во время летних каникул в нашей школе уже много лет работает школьный экологический лагерь. Во время пребывания в этом лагере ежегодно ребята занимаются исследованием водоемов, расположенных вблизи нашей школы. Постоянным объектом наших исследований является река Усса.

На исследуемом участке реки нам удалось выявить различные виды водных растений, которые произрастают в определенном порядке.

В прибрежной зоне пологого берега растут осоки, камыш и рогоз, за ними из воды торчат «стрелы» стрелолиста. Далее, если течение достаточно быстрое, расположены полностью погруженные растения – рдест, элодея. На участках с медленным течением в июне – июле поверхность воды покрывается ковром желтых кувшинок, особенно в заводях этот «ковер» почти не имеет просветов.

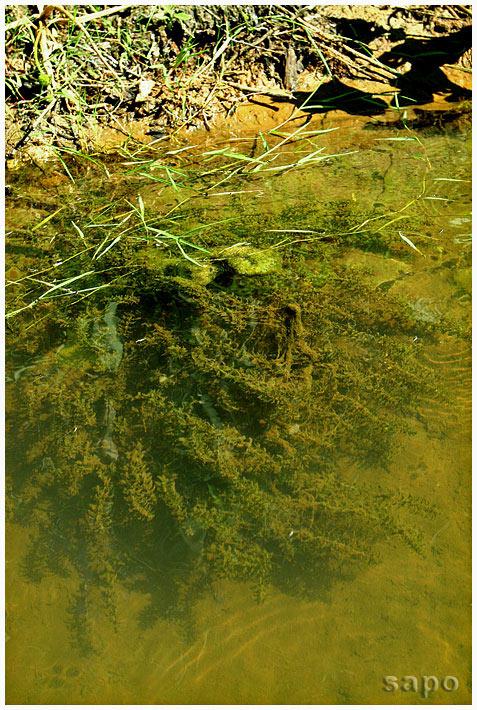

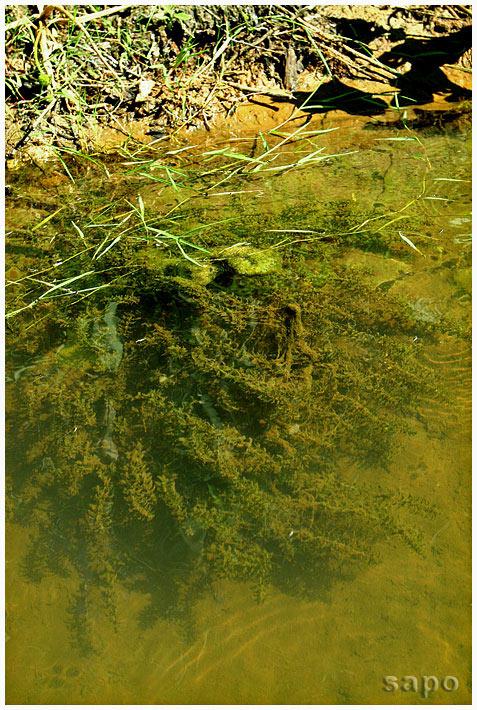

На дне реки видны развивающиеся от течения «волосы» нитчатых водорослей.

В заводях и старицах , еще не отделившихся от реки, поверхность покрыта желтой кувшинкой, водокрасом, ряской и комками спирогиры. Здесь в неглубокой воде мы заметили растения хвоща приречного, из воды поднимаются листья и цветоносы вахты и стрелолиста, к самой поверхности воды поднимаются веточки урути, по дну стелется ковер элодеи.

| ФЛОРА РЕКИ УССЫ |

| Семейство | Вид | Латинское название |

| Высшие растения

|

| Ароидные

| Ряска трехдольная | Lemnatrisulca |

| Вахтовые

| Вахта трехлистная | Menyanthestrifoliáta |

| Водокрасовые

| Водокрас обыкновенный Элодея канадская | Hydrócharismórsus-ránae

Elodéa canadénsis |

| Кувшинковые

| Кубышка желтая | Núphar lútea |

| Осоковые | Камыш укореняющийся Осока острая Осока пузырчатая | ScirpusradicansCarexacutaCarexvesicaria |

| Рогозовые

| Рогоз широколистный | Typhalatifolia |

| Рдестовые

| Рдест плавающий | Potamogéton nátans |

| Сланоягодниковые

| Уруть колосистая | Myriophýllum spicátum |

| Частуховые | Стрелолист плавающий Стрелолист обыкновенн | Sagittāria nātans Sagittariasagittifolia |

| Хвощевые

| Хвощ приречный | Equisétumfluviatile |

| Низшие растения

|

| Зигнемовые | Спирогира | Spirogyra |

| Улотриксовые | Улотрикс опоясанный | Ulothrix zonata |

Заключение

В процессе выполнения работы мы полностью достигли поставленной цели и выполнили задачи. Мы познакомились с водными растениями нашей реки и неплохо их изучили, используя литературные электронные источники.

Мы выяснили, на какие группы можно разделить водные растения реки, какие виды этих растений произрастают в р. Уссе. Узнали и биоэкологическое и практическое значение водных растений. Водные растения служат кормом для рыб, водоплавающих птиц, млекопитающих; являются «домом» для мальков рыб. Многие из растений реки применяются человеком как лекарственные и даже пищевые. Так, например, корневища рогоза и клубни стрелолиста обыкновенного более богаты крахмалом, чем картофель. Ими питаются рыбы, ондатры, нутрии и др. животные, а в некоторых странах людиупотребляют в пищу дикорастущие формы и культивируют культурные формы этих растений.

Мы выявили 14 видов высших и 2 вида низших водных растений.

Составили паспорт реки Уссы (Приложение 1), памятку по мерам безопасного поведения при изучении рек(Приложение 2) и фотоатлас водных растений (Приложение 3).

Также во время проведения походов по маршруту мы собрали несколько мешков мусора, оставленного на берегах реки отдыхающими и рыбаками.

Выводы

Составлен паспорт реки.

Выявлены закономерности распределения различных видов водных растений в зависимости от характера участка и глубины реки.

Выяснен видовой состав водных растений реки Уссы.

Составлен фотоатлас водных растений.

Проведены природоохранные мероприятия по очистке берегов реки от мусора.

Полученные данные и материалы работы предоставлены для использования на уроках биологии и факультативах

Список используемых источников.

Бурдь В. Н. За чистый Неман: мониторинг водных экосистем. Сборник методик / В. Н Бурдь. //– Гродно: ГрГУ, 2010.

. Конюшко В.С., Лешко А.А., Чубаро С.В. Страницы экологического краеведения. Учебно-методические материалы для факультативных занятий, кружковой работы и курсов по выбору/ В.С Конюшко., А.А Лешко., С.В. Чубаро // – Мн.: НИО, 2000.

Чумаков Л.С. Охрана природы. Пособие для учителя/ Л.С. Чумаков// – Мн.: Экоперспектива, 2006.

Садчиков А.П.Экология прибрежно-водной растительности. Учебное пособие для студентов вузов/А.П Садчиков., М.А Кудряшов.// - М.: НИА-Природа, РЭФИА, 2004.

Федорович А.А. Дзержинский район. Экономико-географическое обозрение/А.А.Федорович, А.А.Черник, Н.Д.Мазуркевич и др.//Дзержинск, 2002.

Шумилова Т.О. Прибрежно-водная растительность как объект изучения в школьном курсе биологии/Т.О Шумилова, Н.В. Павлова//Российская академия естественных наук[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rae.ru. Дата доступа – 12.01.2015

Глушенков О. В., Глушенкова Н. А. Рекомендации к организации гидроботанических исследований/ О.В. Глушенков, Н.А. Глушенкова// Лесная газета 21 век [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.lesnaya-internet-gazeta.ru. Дата доступа – 15.12.2014.

Венско Д.Д. Водные растения и рыбы водоемов Беларуси/Д.Д. Венско// Клево ловим[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:

// www.klevolovim.ru. Дата доступа – 12.01.2015.

Степанова С.Ю. Проект Течет река /С.Ю.Степанова//Летописи.ru[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.letopisi.ru. Дата доступа – 05.02.2015.

Красовская Ю.А. Изучение состояния гидрофитов Слепянской водной системы/Красовская Ю.А., Лиходедова А.В.//Экологические новости+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.ecoplus.by Дата доступа – 05.02.2015.

Статьи по описанию растений. Материалы из Википедии. Википедия – свободная энциклопедия[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.ru.wikipedia.org Дата доступа – 10.02.2015.

Приложение

Приложение 1

Памятка правил безопасного поведения во время проведения полевых исследований на реке

• Никогда не отправляйтесь к реке в одиночку без сопровождения взрослых.

• Нельзя проводить исследовательские работы у реки во время половодья! Дождитесь спада воды.

• Никогда не пейте воду из рек или ручьев, какой бы чистой она не казалась!

• Хорошо подготовьтесь к походу на реку. Продумайте свою экипировку. Подберите удобную одежду и обувь.

• Не забудьте походную аптечку, в которой должны быть йод, зеленка, бинт, лейкопластырь.

• Находясь на природе, всегда помните, что рядом с вами животные и растения, которые нуждаются в вашей помощи и охране.

• Не срывайте растения для гербария, лучше зарисуйте, сфотографируйте, опишите их, особо внимательно относитесь к сохранности редких и охраняемых видов.

• Не срывайте и не пробуйте на вкус незнакомые плоды и грибы. Они могут быть ядовитыми.

• Прежде чем приступить к исследованиям, внимательно ознакомьтесь с методикой проведения работ, внимательно выслушайте объяснения учителя.

• Обязательно возьмите с собой мешок для мусора, что бы по окончании работ унести с собой все чуждые природе предметы.

Приложение 2

Паспорт реки Уссы

Название - Река Усса.

Место, откуда берет начало - 800 м на запад от д. Шишки Дзержинского района .

Водоем, в который впадает данная река - Река Неман.

Основные притоки – р. Вязенская, р. Рапуса, р. Уздянка – правые, р. Перетуть - левый

Высший уровень половодья - 1,1 м.

Расход воды - 0,3 м/с.

Характер течения - спокойное течение.

Характеристики воды:

Температура 15 0С. Цвет: светло-зеленый. Прозрачность: 0,9 м. Запах: рыбный.

Прилегающая местность: рельеф равнинный. Долина данного участка реки трапецеидальная. Склон долины пологий, подошва склона слабо выражена. Пойма реки двухсторонняя, заливается. Пойма почти ровная, болотная (осушенная), луговая, летом представляющая собой слабо увлажненный луг. По извилистости речное русло умеренно извилистое, неразветвленное. Дно реки ровное, илистое, местами песчаное, но не на всех участках. Грунт берега супесчаный и суглинистый.

Растительность долины реки - луговая.

Характер русла - извилистое.

Животный мир: рак, плотва, карась, окунь, кряква, беспозвоночные.

Хозяйственное использование: рекреационная, спортивная рыбная ловля. Наличие гидротехнических сооружений: шлюз. Источники загрязнения: животноводческие комплексы, поля (удобрения).

Приложение 3

Атлас водных растений

Вахта трехлистная

Вахта (лат. Menyánthes) — монотипный род семейства Вахтовые (Menyanthaceae), представлен видом Вахта трёхлистная (Menyanthes trifoliáta), или Трили́стник водяно́й, или Трифо́ль, произрастает в умеренном климате Северного полушария.

Ботаническое описание

Многолетнее травянистое растение, высотой 15—35 см, с толстым, довольно длинным корневищем. Стебель ползучий, членистый, ветвящийся.

Листья все очерёдные, прикорневые, крупные, более или менее сидячие, длинночерешковые с тройчатой пластинкой, обратно-яйцевидные, голые.

Цветки беловато-розовые, иногда сиреневатые, звёздчатые, выходят из пазух мелких прицветников, собраны в густую, продолговатую кисть на безлистном цветоносном стебельке длиной 3—7 см. Венчик удлинённый, 12—14 см, колокольчатый, внутри густоопушённый. Пять тычинок.

Формула цветка:  [2]/ Плод — одногнёздная, округлояйцевидная коробочка, наверху заострённая, 7—8 см длиной, раскрывается двуми створками.

[2]/ Плод — одногнёздная, округлояйцевидная коробочка, наверху заострённая, 7—8 см длиной, раскрывается двуми створками.

Цветёт в мае—июне, плоды созревают в июле—августе.

Водокрас лягушачий

Водокра́с лягуша́чий, или Водокрас обыкнове́нный (лат. Hydrócharis mórsus-ránae) — вид водных растений рода Водокрас (Hydrocharis) семейства Водокрасовые.

Ботаническое описание

Многолетнее плавающее травянистое растение с коротким корневищем, как бы отгрызенным снизу (отсюда название «morsus ranae» — укушение лягушки). Длинные придаточные корни покрыты тонкими волосками, внутри которых совершается вращательное движение протоплазмы. Весь сосудистый пучок в корнях низводится у водокраса до одного-единственного узкого сосуда. Каждый побег начинается двумя короткими нижними листьями, за которыми следуют до пяти длинночерешковых листьев с округлыми пластинками, при основании сердцевидными (как у кувшинки), около 2,5 см в поперечнике; из углов листьев выходят боковые плетеобразные побеги, развивающие на концах новые листья и придаточные корни. Отгнивши или оторвавшись от первоначального растения, такой побег становится самостоятельным; таким образом, Водокрас лягушачий размножается двояко. Осенью листва отмирает.

Растение двудомное: на одних особях только тычиночные (мужские) цветки, на других — плодущие (женские); выходят на длинных ножках из углов листьев, в начале цветения совсем закрыты одним или двумя полупрозрачными кроющими листками; мужских цветков один или два, редко больше, на каждой ножке, с 12—15 сросшимися при основании тычинками и тремя белыми лепестками; женских — два с шестью неразвитыми тычинками, многогнездным плодиком и тоже тремя лепестками. Рыльца двулопастные. Плоды не раскрываются.

Камыш

Камы́ш (лат. Scírpus) — род многолетних и однолетних прибрежно-водных растений семейства Осоковые.

Ботаническое описание

Высокое многолетнее растение. Стебель цилиндрический или трёхгранный высотой до 2,5 м. Цветки обоеполые, в колосках, собранных в зонтиковидное, метельчатое или головчатое соцветие.

Распространение

Известно 52 вида, распространённых по всему земному шару. На территории России произрастают: камыш колхидский, камыш Максимовича, камыш восточный, камыш укореняющийся, камыш лесной, камыш Вихуры.

Значение и применение

В корневищах много крахмала. В старину из сухих корневищ делали муку.

Камыш используют для плетения хозяйственных сумок, корзин, циновок, ковриков, а также для декоративной отделки плетёных изделий из лозы. Для плетения используют листья. Чтобы получить зелёный цвет, камыш срезают в июле, красивый жёлтый — в конце августа — начале сентября. Растение обрезают на расстоянии 10—15 см от поверхности воды. Для сохранения цвета и эластичности листьев их сушат в тени. Камышом часто ошибочно называют другие растения, в частности, рогоз и тростник, хотя это растения из других семейств.

Кубышка (кувшинка) жёлтая

Кубы́шка жёлтая (лат. Núphar lútea) — многолетнее водное растение; вид рода Кубышка семейства Кувшинковые (Nymphaeaceae). Типовой вид рода.

Биологическое описание

Многолетнее травянистое растение. Корневище горизонтальное, толстое, мясистое, толщиной 3—7 см, покрыто рубцами от опавших листьев.

Нижние листья подводные, на коротких черешках, тонкие, полупрозрачные, с волокнистыми краями. Плавающие листья яйцевидные, на длинных трёхгранных черешках. Листовые пластинки круглые, кожистые, светло-зелёного цвета.

Цветки одиночные, верхушечные, жёлтого цвета, шириной 4—6 см, с запахом алкоголя для привлечения опылителей (иногда возможно самоопыление). Чашечка состоит из пяти — шести чашелистиков, снаружи окрашенных в зелёный, внутри — в жёлтый цвет. Лепестки обратно-серцевидные, с медовой ямкой на наружной стороне, примерно на треть короче чашечки, количеством 15—20. Пыльники продолговато-линейные, жёлтые, прикреплены к цветоложу. Завязь овально-коническая, с расширенным рыльцем.

Плоды гладкие, многогнёздные, длиной 4—5 мм, созревают на поверхности воды

Нитчатые водоросли

Нитчатые водоросли представляют собой довольно длинные тонкие нити яркого зеленого цвета. Самые распространенные водоросли из этого вида – спирогира (Spirogyra), улотрикс (Ulotrix) и др. Водоросли достигают длины пятидесяти сантиметров. Эти простейшие растения размножаются простым делением клеток. . В народе их называют речной тиной, шелковником, водяным шелком. Эти растения существуют на планете более двух миллиардов лет.

Спироги́ра (лат. Spirogyra) — нитчатая водоросль семейства Zygnemataceae. Спирогира одна из наиболее распространенных водорослей пресных вод всех частей света, встречается также и в солоноватых водах. Спирогира образует большие ватообразные скопления, которые плавают на поверхности воды или стелются по дну и очень часто встречаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах, канавах, речках, ручьях, бассейнах и т. д.

Улотрикс – род растений, который относится к отделу зеленые водоросли. Данный род объединяет более 25 видов, распространенных, главным образом, в пресных водоемах. Реже представители этой группы водорослей встречаются в морях. Часто на подводных твердых субстратах образуется тина, состоящая из особей улотрикса.

Осока

Осо́ка (лат. Cárex) — род многолетних трав семейства Осоковые (Cyperaceae), включающий, по разным классификациям, от 1500до 2000 видов, растущих во всех климатических зонах всего земного шара, но преимущественно в умеренных странах Северного полушария. На территории России и бывших стран СССР встречается, по одним данным, 400 видов осоки, по другим, 346 видов. От представителей других семейств однодольных осока отличается трёхрядным расположением листьев, замкнутым влагалищем плоских, реже желобчатых листьев и наличием язычка на пластинчато-влагалищном сочленении. Осока принимает значительное участие в формировании растительного покрова, нередко определяя его облик. Она являются основным торфообразователем, в биосфере играет роль аккумуляторов пресной воды, служат средой обитания и кормовыми угодьями для многих животных, в особенности водоплавающих птиц. Некоторые виды осоки являются ценными кормовыми травами, один вид используется в фармакологии, многие виды декоративны.

Ботаническое описание

Корневая система осоки представлена придаточными корнями. Главный корень осоки, как и у других однодольных, отмирает через 2—3 месяца после прорастания семени. Большинству видов осок свойственны побеги розеточного типа, с тесно сближенными в базальной части узлами, от которых отходят придаточные корни, чешуевидные листья и влагалища обычных листьев. У некоторых видов (Carex hirta, Carex atherodes, Carex disticha и др.) могут быть расставленные побеги. Листорасположение очерёдное, трёхрядное. Цветки сидячие или на ножках, однополые, без околоцветника, мелкие, расположенные по одному в пазухах листьев.

Рдест плавающий

Рдест пла́вающий, или водяна́я капу́ста (лат. Potamogéton nátans) — многолетнее травянистое водное растение; семейство Рдестовые

Ботаническое описание

Корневище ползучее ветвистое; его междоузлия к осени клубневидно утолщаются. Стебель довольно толстый, заполненный воздухоносной тканью, простой или слабо ветвистый, круглый в сечении, 60—150 см длиной, с подводными и плавающими листьями.Черешки листьев длинные, на верхней своей стороне плоские, или плоско-бороздчатые, или желобчатые[2]. Подводные листья — лишённые листовой пластинки очерёдные линейные или ланцетные (иногда почти полностью редуцированнные) длинные черешки; до 50 см длиной, малопрозрачные, образуются весной, ко времени цветения обычно разрушаются[2]. Прилистниковидные придатки до 15 см длиной, иногда полукожистые, с перепончатыми краями. Плавающие листья многочисленные, листовые пластинки их коричневато-зелёные плотные, кожистые, овальные или продолговатые, у основания сердевидно вырезанные, вверху коротко заострённые или тупые; длиной 8—12 и шириной 4—6 см; расположены очерёдно (только в местах отхождения соцветий два листа почти супротивны) на длинных черешках (которые иногда в 2—3 раза превышают длину самой пластинки). Жилкование листьев дуговидное. Цветоносы 4—10 см длиной возвышаются над уровнем воды и несут многоцветковые густые цилиндрически-колосовидные соцветия 3—5 см длиной. Цветки мелкие зеленоватые невзрачные, обоеполые. Цветение в июне — июле[2]. Плод — обратнояйцевидный с коротким носиком орешек, 3—5 мм длиной. Плодоношение в июле — августе. Плодики долго не тонут и могут распространяться водой на большие расстояния.

Рогоз

Рого́з (лат. Týpha) — единственный род растений семейства Рогозовые (Typhaceae Juss., nom. cons.)

Рогоз — высокие болотные травы умеренных и тропических стран. Листья длинные, лентовидные, корневые; стебель заканчивается коричневым початком, в верхней части которого сидят мужские, а в нижней — женские цветки.

Рогоз узколистный -

Typha angustifolia Травянистый многолетник до 2 м высотой с толстым горизонтальным ветвистым корневищем. Листья линейные, до 1 см шириной. Цветки однополые в початках. Мужской и женский початки на одном побеге, женский — черновато-бурый или почти чёрный, отстоит на 2—8 см от мужского. В мужском цветке 3 тычинки, в женском — один пестик, сидящий на ножке, вместо долей околоцветника — волоски. При плодах (орешках) волоски околоцветника остаются и разрастаются. Цветёт в середине лета.

Рогоз широколистный -

Typha latifolia Широко распространён и образует большие заросли, особенно в Средней полосе России, отличается более широкими (до 2 см) листьями и почти соприкасающимися друг с другом мужским и женским початками.

Использование. Пищевое использование Корневища обоих видов содержат около 15 % крахмала и 2 % белка. На Кавказе из них делают муку или едят печёными. Молодые цветоносные побеги варят, по вкусу они напоминают спаржу. Их можно мариновать в уксусе и употреблять как салат.

Роголистник

Роголи́стник (лат. Ceratophýllum) — род многолетних травянистых водных растений с тонкими ветвями, единственный род в семействе Роголистниковые (Ceratophyllaceae).

Биологическое описание

Глубина, на которой растёт роголистник, различна. Связано это с тем, что растение тенелюбиво и чувствительно к свету (опыты показали, что при ярком освещении растение погибает), а потому «выбирает» ту глубину, которая для него в данном водоёме оптимальна. Максимальная отмеченная глубина — 9 м. В благоприятных условиях роголистник сильно разрастается, образуя подводные заросли и вытесняя остальные растения.

Корень отсутствует. Для удержания в донных отложениях у растений развиваются особые ветви стебля — так называемые ризоидные ветви. Они белёсые, с очень тонко рассечёнными листьями; проникая в ил, они одновременно выполняют функции и якорей, и абсорбирующих органов.

Стебель хорошо выражен, жёсткий, содержит кремнезём, поднимается из воды. Характерной особенностью стеблей роголистника является очень слабое развитие проводящей системы; поглощение минеральных веществ осуществляется всей поверхностью растения. Листья сидячие, многократно дихотомически рассечённые два, три и более раз, расположены мутовчато. Конечные доли листьев часто мелкопильчатые, имеют жёсткую консистенцию, содержат известь, ломаются при контакте.

Ряска

Ря́ска трёхдо́льная, или Ряска тройча́тая (лат. Lemna trisulca) — многолетнее водное растение, вид рода Ряска (Lemna) подсемейства Рясковые семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae)

Биологическое описание

Представители рода — крохотные многолетние растеньица, плавающие обыкновенно в большом количестве на поверхности стоячих вод. Лишь один вид, ряску тропическую, считают однолетним растением. Среди цветковых растений ряски наиболее редуцированы: у них нет расчленения на стебель и лист, и всё тело их представлено зелёной пластинкой, которую иногда называют листецом, несущей снизу один корень, а по бокам сзади боковые такие же пластинчатые побеги, сидящие в особых углублениях, так называемых кармашках. Побеги разрастаются, обособляются, и таким образом происходит размножение ряски. Пластинки с одной — пятью (семью) жилками и с одним или несколькими слоями воздушных полостей, позволяющих растениям держаться на воде, содержат рафидные клетки, но недостаточно большое количество пигментных клеток. Цветут они крайне редко. Цветки мелкие, невзрачные, однополые, появляются в кармашке. Они собраны в мелкие соцветия, состоящие из двух мужских цветков, низведённых до двух тычинок, и одного женского цветка, представленного лишь пестиком. Соцветие снабжено небольшим листовым придатком, напоминающим крыло у початкоцветных. Плод — мешочек, снабжённый крыловидными выростами и килем, позволяющими ему удерживаться на воде. Семя 0,4—0,9 мм длиной, с 8—60 продольными рёбрами, имеет толстую кожуру и небольшой белок, чаще всего остаётся внутри плода при созревании, при прорастании оно вскрывается крышечкой.

Стрелолист плавающий

Стрелоли́ст пла́вающий, или Стрелолист альпи́йский (лат. Sagittāria nātans) — вид однодольных растений рода Стрелолист (Sagittaria) семейства Частуховые (Alismataceae).

Распространение, описание

Распространён от Северной Европы до Японии.

Гелофит. Водное травянистое короткокорневищно-кистекорневое растение. Листья стреловидной или эллиптической формы, с острой верхушкой и стреловидным основанием. Цветки мелкие, трёхлепестковые, белого цвета. Плод — листовка зелёного цвета. Цветёт и плодоносит с июня по сентябрь.

Растёт около берегов озёр и рек. Мезофитное, теневыносливое растение.

Значение

Выращивается как декоративное и кормовое растение.

Уруть

Уру́ть, или Перистоли́стник (лат. Myriophýllum) — род травянистых растений семейства Сланоягодниковые (Haloragaceae)..

Местообитание

Уруть — пресноводное растение, произрастает в озёрах и прудах на глубине от 50 до 200 см. На большей глубине растения расти не могут из-за недостатка освещения. Лишь в очень чистых и бедных планктоном озёрах они встречаются на большей на несколько дм глубине.

Ботаническое описание

Однолетние или многолетние травянистые растения, растут полностью погружёнными в воду или чуть выступают из неё (гидрофиты). Есть корневища. Стебли ветвятся слабо. Эластичность стеблей позволяет растениям не ломаться, а лишь пригибаться под натиском течения и потом принимать исходное положение.

Главной отличительной чертой урути являются её листья. Они перьевидные, собраны в мутовки по 3—4. Это отличает уруть от других водных растений. Редко листья очерёдные. Имеет место гетерофиллия — на одном и том же растении листья, находящиеся вне воды, мельче и жёстче чем те, что погружены в её толщу, кроме того, их надводные листья нерассечены.

Хвощ приречный

Хвощ прире́чный, Хвощ топяно́й или Хвощ речно́й (лат. Equisétum fluviatile) — вид многолетних травянистых растений рода Хвощ семейства Хвощёвые (Equisetaceae).

Биологическое описание

Многолетнее растение до 1,5 м высотой. Корневища тёмно-бурые. Ветвление сильно варьирует от форм с одиночными совершенно неветвистыми побегами, до форм с густым и равномерным мутовчатым ветвлением. Стебли толстые, 6—8 мм в диаметре, с одной крупной центральной полостью, простые, или в верхней части ветвистые. Междоузлия с 10—30 рёбрами. Листовые зубцы на стебли собраны в мутовки по 6—12, треугольной формы. Веточки очень варьируют по длине, числу, густоте и направлению роста.

Элодея канадская

Элоде́я кана́дская, или Анахарис, или Водяна́я зара́за[2], или Водяная чума́[3][4] (лат. Elodéa canadénsis) — водное растение; вид рода Элодея (Elodea).

Морфологическое описание

Пускает длинные, сильно разветвлённые стебли, растущие чрезвычайно быстро и достигающие нередко длины более двух метров. Стебель, сначала плавающий, легко укореняется, пуская длинные, до 40 см, белые корни. Стебли эти очень длинны, тонки, ломки и покрыты продолговато-линейными листочками, которые расположены довольно густыми мутовками, по три листа в каждой.

Листочки ярко-зелёные, прозрачные, от продолговато-яйцевидных до линейно-ланцетных, слегка курчавые, острые, по килю мелкопильчатые. В макушечных частях стебля листочки бывают всегда светлее окраской, нежели в нижних. Цветки двоякие: женские и мужские и расположены на отдельных особях. Женские цветки одиночные небольшие, состоят из шести лепестков, трёх внутренних и трёх наружных, и сидят на длинных нитевидных цветоножках, три рыльца их ярко-малиновые и бахромчатые. Чашелистиков три, они красноватые или зеленоватые. Цветки эти распускаются не ранее как цветоножка достигнет поверхности воды. Мужские цветки почти сидячие, с девятью сидячими пыльниками, во время цветения отрывающимися от материнского растения, или же на удлиняющейся цветоножке, достигающие поверхности водоёма. В России, как и в Западной Европе, растения с мужскими цветками не встречаются, а имеются только одни женские экземпляры. Завязь с тремя—двадцатью семяпочками. Элодея примечательна ещё тем, что в её тканях, как и в тканях валлиснерии, можно наблюдать в микроскоп движение цитоплазмы. Для этого наблюдения берут лист из верхушки (конца ветки), кладут его в воду на стекло и прикрывают покровным стеклом. Сильнее всего движение в листке близ той части, где он оторван. В случае, если движение это очень слабо, его можно ускорить, положив лист в тёплую

32