Вопрос № 73. Рассказ Л. Н. Толстого «После бала». Протест против жестокости, насилия. Проблема моральной ответственности человека за жизнь окружающих и свою судьбу

В основе рассказа лежат события, произошедшие со старшим братом Льва Толстого — Сергеем. В ту пору Лев Николаевич, будучи студентом, жил в Казани вместе с братьями. Сергей Николаевич был влюблен в дочь военного начальника Л. П. Корейша и бывал у них в доме. Но после увиденного им избиения беглого солдата под руководством отца девушки, чувства влюбленного быстро охладели, и он отказался от намерения жениться.

В рассказе Толстой рисует две контрастные картины. Первая — ярка и празднична, она описывает бал у губернского предводителя, где герой рассказа влюблен в Вареньку и восхищен ее отцом-полковником. Но чем роскошнее эта картина, тем гнуснее и омерзительнее предстает перед читателем вторая картина — сцена расправы над бежавшим солдатом. Перевоплощение нежно любящего отца и добродушного полковника в жестокого и безжалостного мучителя настолько потрясло Ивана Васильевича, героя рассказа, что чувства его к Вареньке быстро остыли.

Эта история так прочно осела в памяти Толстого, что он много лет спустя описал ее в этом рассказе.

Упоминаемый Толстым в рассказе «девический институт» — это Казанский Родионовский институт благородных девиц, располагавшийся тогда на окраине города. Место, где «гоняли татарина за побег», теперь является улицей Льва Толстого.

Рассказ «После бала» написан в 1903 году, когда писателю было уже далеко за семьдесят лет, но впервые он был напечатан лишь в посмертном собрании сочинений Л. Толстого. В рассказе отразились жизненные впечатления писателя более чем полувековой давности. Это 40-е годы XIX века, время царствования Николая I («Николая Палкина», как его прозвали). Крепостное право тогда еще не отменили, в рекруты уходили на 25 лет, в войсках поддерживалась палочная дисциплина. Солдат за любую провинность секли плетьми или прогоняли «сквозь строй»: под барабанную дробь несчастного тащили между рядов солдат и каждый был обязан ударить палкой или ружейным шомполом по голому телу. Человека нередко забивали насмерть. Юный Толстой жил в те годы в Казани, в аристократической семье своих родственников, учился в Казанском университете. Об этом времени писатель вспоминал в статье «Николай Палкин», написанной еще в 1886 году (статья была запрещена в России).

Рассказ можно условно разделить на три части. Условная схема рассказа «После бала»:

| Рассказ Толстого (авторский текст). Сообщается о разговоре неких лиц, идет спор о глобальной проблеме совершенствования мира и человека. Суть спора. Испокон веку ощущал человек эту внутреннюю потребность борьбы с дурным внутри себя и вовне. Возможна ли такая борьба? Не будет ли она безнадежной? С чего ее начинать? С внешних условий? Со среды или с себя? |

| История, рассказанная героем, Иваном Васильевичем |

| Рассказ Толстого (авторский текст) |

Вывод. Рассказ «После бала» Л. Н. Толстого — рассказ с обрамлением, рассказ в рассказе.

Краткое содержание рассказа Л. Н. Толстого «После бала»

Разговор «о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди». Всеми уважаемый Иван Васильевич неожиданно меняет тему разговора: он убежден, что среда не влияет на образ мыслей человека, а все дело в случае.

Он рассказывает историю своей юношеской влюбленности в красавицу Вареньку Б. Как и остальные молодые офицеры, Иван Васильевич проводил свои вечера на балах, кутил с товарищами, а не посещал университетских кружков и т. д. На балу у губернского предводителя он постоянно танцует с Варенькой, одетой в бело-розовое платье, чувствует, что его любовь взаимна. Иван Васильевич питает к предмету своей любви исключительно платоническое чувство. Появляется отец Вареньки, «очень красивый, статный, высокий и свежий старик» с румяным лицом и роскошными усами (как у Николая I), полковник. Хозяева уговаривают его станцевать мазурку с дочерью. Во время танца пара привлекает всеобщее внимание. Иван Васильевич умиляется тому, что полковник носит немодные опойковые сапоги, т. е. отказывает себе во многом, чтобы одевать и вывозить любимую дочь в свет. После мазурки отец подводит Вареньку к Ивану Васильевичу, и остаток вечера молодые люди проводят вместе.

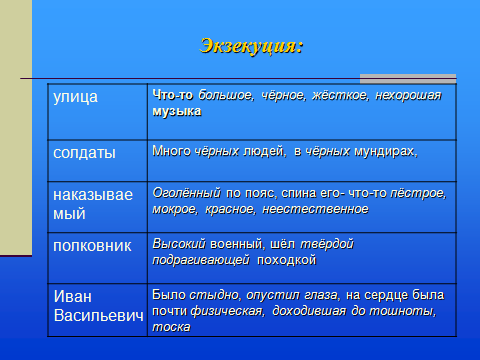

Иван Васильевич возвращается домой под утро, но не может уснуть и отправляется бродить по городу в направлении дома Вареньки. Издалека он слышит звуки флейты и барабана, которые без конца повторяют одну и ту же визгливую мелодию. На поле перед домом Б. он видит, как прогоняют через строй солдат какого-то татарина за побег. Командует экзекуцией отец Вареньки, красивый, статный полковник Б. Татарин умоляет солдат «помилосердовать», но полковник строго следит, чтобы солдаты не давали ему ни малейшей поблажки. Один из солдат «мажет». Полковник Б. бьет его по лицу. Иван Васильевич видит красную, пеструю, мокрую от крови спину татарина и ужасается. Заметив Ивана Васильевича, полковник делает вид, что не знаком с ним, и отворачивается. Иван Васильевич думает, что, вероятно, полковник прав, раз все признают, что он поступает нормально. Однако он не может понять причин, которые заставляли Б. жестоко бить человека, а не поняв, решает не поступать на военную службу.

Любовь его идет на убыль. Так один случай переменил его жизнь и взгляды.

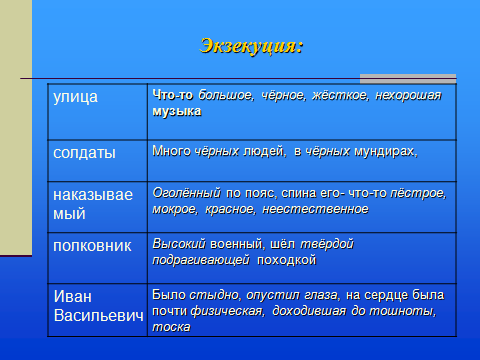

Основной композиционный приём – контрастность. Писатель как будто намеренно подчёркивает эти контрасты. Так, в сцене бала настойчиво повторяется эпитет «добродушный» в применении к хозяевам бала и слова «красавец», «ласковый» в применении к полковнику, чтобы затем особенно отвратительно выглядело его поведение во время наказания солдата. Весёлый дворянский бал и «гневный голос» полковника, кричащего на солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на окровавленную спину татарина, и жалобная мольба истязаемого: «Братцы, помилосердствуйте»; весёлая музыка мазурки – жёсткая дробь барабана, визг флейты, сопровождающие наказание солдата – таковы резкие контрасты той мрачной картины, которую представляла собой царская Россия.

Глубоко волнующий контраст раскрывается и в душевном состоянии героя: восторженная влюблённость и безграничное умиление всем, что происходит на балу, и ужас, доходящий до тошноты, наутро после бала. Композиционно в рассказе прослеживаются 2 темы: жизнь дворянского обеспеченного общества и жизнь простого русского солдата.

Примеры контрастов.

ОБСТАНОВКА

| НА БАЛУ | ПОСЛЕ БАЛА |

| Бал чудесный, зала прекрасная, буфет великолепный, музыканты знаменитые, весёлый мотив музыки звучит беспрерывно. | В весеннем мокром тумане что-то черное пестрое, мокрое; солдаты в черных мундирах, слышна неприятная визгливая мелодия. |

- Чт о помог передать контраст?

( Эти события противопоставлены друг другу. Светлые радостные краски бала 1 части, беззаботное веселье молодых людей резко оттеняет мрачную картину 2 части.)

СОПОСТАВЛЕНИЕ

| Полковник | Наказываемый |

| Высокий военный в шинели и фуражке. Идет твердой походкой, уверенный в себе. Румяное лицо и белые усы с бакенбардами. | Оголённый по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, сморщенное от страдания лицо, идет спотыкаясь и корчась от боли. |

-Какие выводы можно сделать из этих наблюдений?

( Контрастное изображение героев помогло передать перелом в душе рассказчика)

-Многие критики основу конфликта этого рассказа видят в изображении двоедушия полковника. По их мнению, полковник на балу изображен в маске, а после бала в истинном свете. Так ли это?

( Полковник убежден, что делать надо «все по закону». Он такой, каким его изобразил рассказчик: искренен в отношении с дочерью, с людьми определенного круга любезен. Может быть, где-то в глубине души у него при исполнении долга есть чувство жалости к несчастному, униженному человеку. Мы знаем по тексту, как он, вероятно, стыдясь, делает вид, что не узнает Ивана Васильевича. Но это не снимает с него вины, а лишь в какой-то мере объясняет мотивы его поступков.)

В какой день разворачиваются все события?

(Прощеное воскресенье – Чистый понедельник.)

Какая фраза на протяжение всего Чистого понедельника в памяти героя будет звучать?

(“Братцы, помилосердуйте”). Но братцы не милосердовали.

Что такое милосердие? О чем просит татарин?

(Милосердие – готовность помочь или простить кого-нибудь из сострадания и человеколюбия.)

И только два человека услышали эти мольбы. Кто они?

(Иван Васильевич и слабый солдат, который за свое сострадание тут же был наказан.)

-Почему Иван Васильевич не вмешался в происходящее? Подтвердите это текстом.

( Он был настолько ошеломлен увиденным, что не мог отдать себе отчета в том, что произошло)

- Как изменилась жизнь Ивана Васильевича после этого случая?

( Он отказался от карьеры военного. Герой выбирает путь «неучастия во лжи». Это путь внутреннего противостояния общественному злу.)

О чем идет речь в обрамлении? О чем беседует Иван Васильевич с молодежью? В чем суть их спора? (Сам ли человек управляет своей жизнью, от чего зависит его жизнь, сам ли он выбирает свой жизненный путь?)

Что же является решающим в выборе жизненного пути? Случай? Среда, т. е. общество? (Иван Васильевич утверждает, что случай; молодежь — среда, общество; автор — сам человек.)

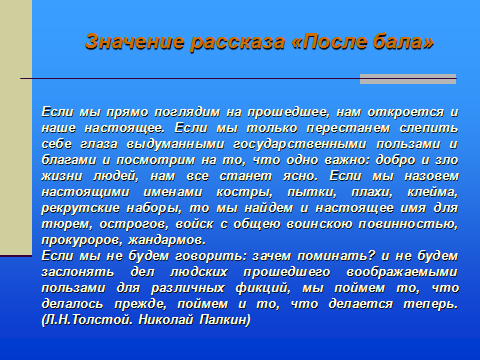

Полковник уверен в необходимости жестокой расправы с теми, кто нарушает закон, закон николаевской России. В зле, которому был свидетелем Иван Васильевич, виноват не какой-то жестокий человек, а общество с его законами и порядками. Иван Васильевич не понял этого, но и не принял. Совесть не позволила ему служить обществу, тем общественным порядкам, которые несут человеку зло. Он сознательно выбирает свой жизненный путь.

Мотив нравственного выбора звучит и в рассказе, и в других произведениях Л. Толстого. Выбирает сам человек свой путь в жизни — так утверждает автор.

Толстой поднимает очень важную проблему, не утратившую своего значения и в наши дни — проблема моральной ответственности человека за жизнь окружающих и свою судьбу. Юношеское восприятие действительности Иваном Васильевичем несколько наивно: он не понял, что и почему так происходило, не понял, но и не принял. Первое столкновение с социальной несправедливостью завершилось тем, что Иван Васильевич отказался от военной службы.

Это утро Чистого понедельника изменило всю жизнь героя. Он разочаровался в военной службе, так как увидел всю ее жестокость, увидел фальшь светской жизни и понял, что жить надо по христианским законам.

Конфликт, возникший в рассказе между героем-рассказчиком и полковником, разрешается не в пользу первого. Точнее сказать, не разрешается вообще, а проще, отодвигается... Важнее, если мы правильно понимаем Толстого, конфликт, возникший в душе Ивана Васильевича и оказавшийся для юноши неразрешимым. Спустя годы герой иначе смотрит на те события.

До «случая», происшедшего с Иваном Васильевичем после бала, он жил так же, как и все люди его круга: не задумываясь о противоречиях жизни, проводя в пустых и праздных развлечениях свое время, расходуя большие нетрудовые деньги. Не вникнув в современные ему постулаты «пристойного» поведения, И. В. в то же время не поверил и своему естественному, еще не испорченному обществом моральному чувству. Отказ от военной службы и женитьбы на Вареньке — это не столько протест, сколько духовная капитуляция И. В. перед хаосом современной ему культуры.

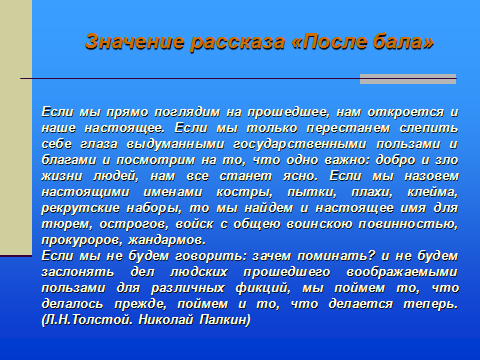

Сила Л. Н. Толстого заключалась в решительной и последовательной критике основ существующего строя, в срывании всех и всяческих масок с эксплуататоров и насильников. «Слабость» его — в отрицании революц. борьбы, в проповеди непротивления злу и в признании нравственного самоусовершенствования людей основным средством к преобразованию общества.

Эти две стороны в учении и творчестве Л. Н. Толстого, его «сила» и «слабость», сказались и в рассказе «После бала». Толстой срывает «маску» с представителя царской военщины, одной из основ самодержавного строя. Но тут же обнаруживается и слабость писателя. Вместо призыва к революц. борьбе с этой военщиной и со всем строем жизни, он зовет людей лишь к тому, чтобы каждый человек сам не участвовал в делании зла, стремился к нравственному совершенству. На этот путь стал герой рассказа Иван Васильевич, к этому же призывает людей и автор рассказа «После бала».

2