НОГИНСК

2016

Возникновение русского зарубежья

Автор : Бабич Татьяна Васильевна, преподаватель МХК

ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

Глобальные события двадцатого века породили много непонятных и непривычных явлений. Одним из таких событий стала русская эмиграция начала ХХ века. Революция и гражданская война раскололи Россию надвое. Одна ее часть утратила исконное имя - Россия - и стала называться РСФСР. Другая, не признавшая новой советской власти, образовала Россию за рубежом - Русское Зарубежье. Эта часть русского общества продолжала сохранять свое единство.

Александр Блок

Казимир Малевич

Владимир Маяковский

Одна часть видных деятелей

культуры приняла революцию .

И.А. Бу́нин

Леонид Андреев .

Александр Бенуа

Другая- предпочла

эмиграцию

С.В. Рахманинов.

Шаляпин Федор Иванович.

Огромное число, как офицеров белой армии с семьями, так и творческой интеллигенции, покинуло Россию после Октябрьской революции. При этом, не все они уезжали одновременно, происходило несколько потоков эмиграции.

Первый поток эмиграции

Второй поток эмиграции

Третий поток эмиграции

В начале 1921 г., когда правительство РСФСР в результате глубокого экономического кризиса было вынуждено пойти на либерализацию своей экономической политики, у власти возникло опасение, что смягчением политического режима воспользуется «буржуазная интеллигенция», то есть старая русская интеллигенция, не разделяющая коммунистической идеологии.

Действительно, в начале 1922 г. прошли массовые забастовки профессоров и преподавателей вузов ; недовольство действиями советского правительства выразили участники Всероссийского медико-санитарного общества; в философских обществах по всей стране обсуждались актуальные вопросы политики и идеологии. Чтобы предотвратить возможность влияния на широкие слои населения интеллигенции, не поддерживающей действия советской власти , В.И. Ленин предложил оппозиционно настроенных ученых выслать из России.

Списки кандидатов на изгнание были утверждены 10 августа, а ночами 16–18 августа прошли массовые аресты намеченных к депортации. Первые две партии высылаемых были отправлены поездом в Ригу и в Берлин. Еще две партии выехали двумя специально зафрахтованными немецкими пароходами «Обер-бургомистр Хакен» и «Пруссия». На пароходах отплыли знаменитые русские философы: Н.А. Бердяев , С.Л. Франк , С.Е. Трубецкой, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский. .

Представители советского правительства объяснили мировой общественности проведение этой акции требованиями гуманности. Л.Д. Троцкий в интервью американской газете заявил, что таким образом высланные будут спасены от возможного расстрела.

Высланные по-разному отрицательно относились к большевизму, но в целом не признавали над собой диктата.

Время многое заставляет пересмотреть. Доживший до эпохи Хрущева Питирим Сорокин считал, что наступает время обращения коммунистов к христианским ценностям. К сожалению, великий социолог ошибался. То, что десятки ученых оказались за границей, сыграло роль в развитии русской религиозной мысли: в 20-е годы в Париже появился Свято-Сергиевский богословский институт, воспитавший новые поколения русский богословов, а в СССР богословие было почти полностью уничтожено.

То, что произошло, было злом, но это зло спасло для нас многих ярких представителей русской национальной мысли.

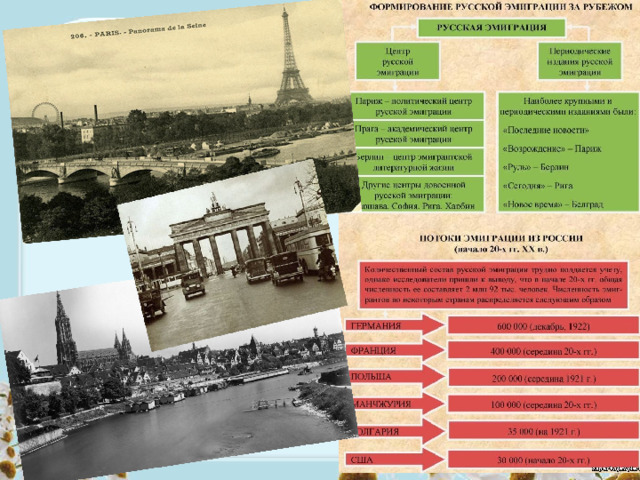

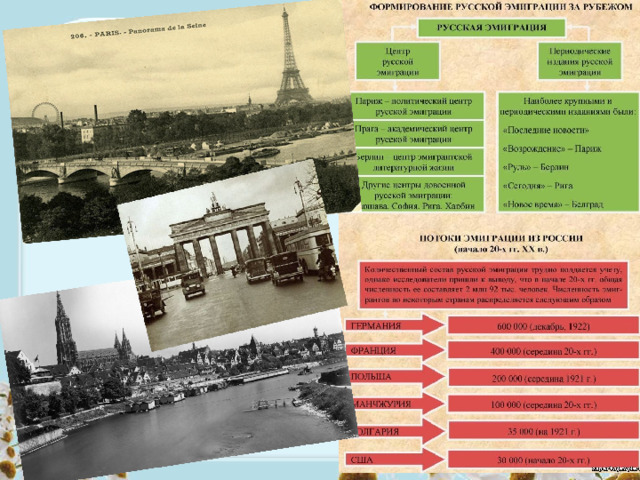

Центры русской эмиграции

Большое количество уехавших оседало во Франции. Эта страна стала, почти что, вторым домом для большого числа людей, которых погнал из Отчизны ветер перемен.

Центром русской эмиграции становился Париж, всегда так манивший русских людей разного достатка и сословия .

Прага является вторым после Парижа европейским центром русской эмиграции. Город хранит память о русских академиках и профессорах, генералах и казачьих полковниках, князьях, писателях и актерах, предводителях дворянства и просто замечательных людях, которые оставались русскими патриотами даже после того, как новая власть поставила их вне закона и выбросила за борт новой советской истории, как вредный и устаревший материал, всего около 35 тысяч человек.

В 1920-30-е годы Прага оставалась одним из крупнейших центров русской эмиграции. Чешская столица стяжала тогда заслуженную славу "русского Оксфорда". Именно здесь в ноябре 1919 г. возникла первая студенческая эмигрантская организация - «Союз русских студентов в Чехословакии». Правительство охотно принимало беженцев из России, развернув для них широкую программу помощи под названием «Русская акция».

Одним их крупных центров

русской эмиграции стал Берлин. Тысячи русских – представители «второй волны» эмиграции: военные, предприниматели, литераторы, художники и просто люди без определенных занятий, оказавшиеся за границей, - формировали в Берлине некую особую общность, своего рода «остров» русской цивилизации в центре Европы.

Открылись десятки русских ресторанов – с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневные газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств.

Центральными фигурами русской эмиграции были М.Горький, М.Цветаева, А. Ремизов, В. Набоков, граф Алексей Толстой и многие другие выдающиеся личности. С 1921-25гг. русская колонию делила вместе горести и радости. Здесь с размахом отмечали Дни Рождения и Юбилеи, премьеры и выступления эксцентричных поэтов и писателей

Русская колония была свидетелем любовных историй, ссор и трагедий. «Жизнь на чемоданах» в Берлине закончилась по ряду причин к 1925 г., когда Берлин покинул почти весь русский караван, как перелетные птицы они устремились кто в направлении к Парижу, кто-то в сторону Советского Союза .

Харбин 20-х—30-х годов

представлял из себя островок дореволюционной России, сохраняя всю специфику этой жизни. Здесь был «как бы сколок Российской империи, где время «остановилось

октябрьским переворотом»

Дальневосточная диаспора являлась в значительной степени замкнутой системой благодаря языковым, культурным и социальным различиям между русскими и местным китайским населением. Российская эмиграция

сумела сохранить и значительно развить в определенных условиях собственную национальную литературу и культуру.

Большинство беженцев считали себя преемниками русских политических эмигрантов XIX- начала XX вв. Изгнание рассматривалось как временное состояние, когда необходимо выжить и переждать. По этой же причине изгнанники хотели, чтобы их дети оставались русскими. Большая часть детей при этом вырастала двуязычными и с двойным самосознанием.

Эмиграция переставала быть лишь способом выжить, она приобретала характер духовной миссии, которая заключалась в том, чтобы сохранить ценности и традиции русской культуры и продолжить творческую жизнь ради прогресса родины.

За границей были представлены почти все слои русского дореволюционного общества: правительственная и придворная элита, интеллектуальная элита, мелкая буржуазия, люди искусства, ремесленники, рабочие и служащие, крестьяне (казаки). Русская эмиграция была представлена всеми основными вероисповеданиями и важнейшими народностями. Но самое главное - эмигранты стремились вести русскую жизнь, как часть России. И в этом смысле Россия за рубежом оказалась продуктивной в культурном отношении.

На протяжении длительного времени возможность вернуться на Родину не могла осуществиться, её попросту не существовало в природе, как факта. Многие года все эмигранты стояли перед выбором:

Прижиться на новой родине.

Попытаться вернуться

Жить на «чемоданах»

Самый правильный выбор, который сделало немалое количество людей. Известно достаточно большое число эмигрантов, которые не только смогли прижиться в другой стране, но еще и достигли большого успеха в делах и стали знаменитыми людьми на новой Родине.

В 1933 году Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

В официальном сообщении Нобелевского комитета указывалось: “Решением Шведской академии от 10 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типично русский характер”.

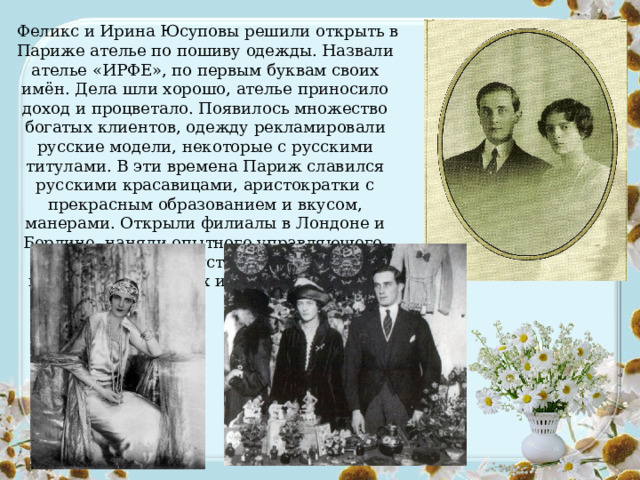

Феликс и Ирина Юсуповы решили открыть в Париже ателье по пошиву одежды. Назвали ателье «ИРФЕ», по первым буквам своих имён. Дела шли хорошо, ателье приносило доход и процветало. Появилось множество богатых клиентов, одежду рекламировали русские модели, некоторые с русскими титулами. В эти времена Париж славился русскими красавицами, аристократки с прекрасным образованием и вкусом, манерами. Открыли филиалы в Лондоне и Берлине, наняли опытного управляющего. Так же Ирина выпустила серию духов, которые имели успех и приносили доход.

В истории есть такие примеры, что люди возвращались из эмиграции, но их не так много. Не признавшие Советской власти интеллигенты не смогли бы выжить в новых советских реалиях. А ведь именно выживать требовалось от советских людей. Не просто жить, а выживать в постоянной борьбе за разные идеи. Такой образ жизни не могут понять до сих пор респектабельные европейцы. И многие этнически русские люди, уже не русские, по своему восприятию жизни.

Александр Вертинский

Алексей Николаевич Толстой

Александр Куприн

11 мая 1922 году вместе с дочерью Алей Марина Цветаева покинула родину.

Семья недолго жила в Берлине, затем поселилась в

ближайших окрестностях Праги, а в ноябре 1925 года переехала в Париж. 1 февраля 1925 года у М.И. Цветаевой родился сын Георгий. Большинство стихов Цветаевой в эмиграции остались неопубликованным. В 1928 году в Париже выходит последний прижизненный сборник поэтессы — «После России», включивший в себя стихи Марины Цветаевой 1922—1925 годов. В отличие от стихов, в эмиграции пользовалась успехом ее проза.

18 июня 1939 года Марина Цветаева вместе с сыном вернулась в СССР, однако после ареста мужа и дочери они вынуждены были скитаться. Подготовленный в 1940 году сборник стихов Цветаевой напечатан не был. Денег катастрофически не хватало. После начала Великой Отечественной войны, 8 августа 1941 Цветаева с сыном эвакуировались из Москвы и оказались в Елабуге. 31 августа 1941 года под тягостью нужды и ссор с сыном Марина Цветаева повесилась. Точное место ее захоронения неизвестно.

Русская эмиграция – это уникальное явление, какой, по сути, была тогда и Советская Россия. История обоих этих событий в ХХ веке сильно взаимосвязана. Нельзя отрицать одно и ставить другое выше. С обеих сторон были русские люди и пострадали от этого все. Теперь это история, а к истории надо относиться с честностью.

Автор презентации:

Бабич Татьяна Васильевна, преподаватель ГБПОУ МО

«Ногинский колледж»

Источник шаблона:

Бектурганова Екатерина Юрьевна,

учитель начальных классов,

КГУ «Средняя школа №7» акимата города Усть-Каменогорска,

Казахстан, ВКО

Интернет-ресурсы

http://www.v3toys.ru/kiwi-public-data/Kiwi_Img/700008154-6.gif - кукла с ромашкой в волосах

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/97/53/97053852_77609944_1423.png - кувшин с ромашками

http://lit-dety.ru/wp-content/uploads/2013/04/romachka.jpg - ромашка

Сайт http://pedsovet.su/