Климашевская Ольга Анатольевна,

ГОУ ЛНР «Перевальская средняя школа №3

Имени Жени Кийко»,

учитель русского языка и литературы

Тема урока. Всеволод Михайлович Гаршин. Сведения о жизни писателя. Рассказы для детей: «То, чего не было», «Лягушка-путешественница»

Цели урока:

познакомить учащихся с биографией В.М.Гаршина,

продолжить обучение работе с источником знаний - книгой, справочной литературой;

создать условия для формирования умений сравнивать, обобщать, переносить знания в новые ситуации;

познакомить учащихся с анализом художественного произведения в единстве формы и содержания, показать их взаимосвязь, их взаимообусловленность.

развивать устную речь, мышление, воображение, творческие способности учащихся;

создать условия для воспитания норм морали и нравственности через понимание смысла художественного произведения.

Оборудование: портрет писателя, тексты сказок, компьютер, мультимедийный проектор, презентация по теме урока.

Ход урока

Организационный момент.

II. Актуализация знаний учащихся.

Задание.

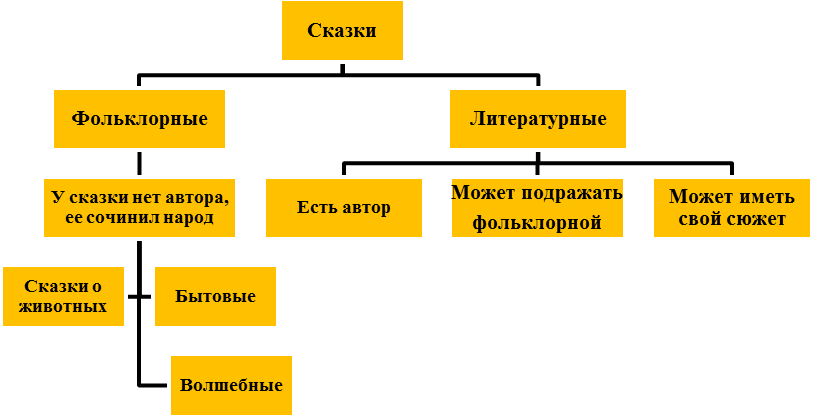

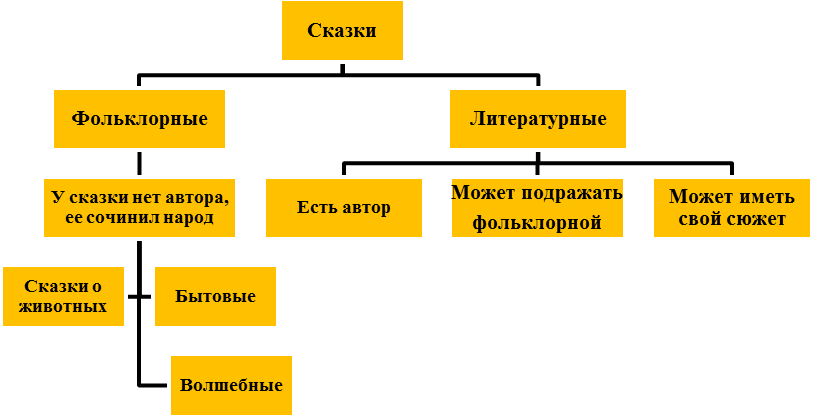

Вспомните какие бывают сказки. Заполните схему.

III. Вспоминаем изученное по теме.

Всеволод Михайлович Гаршин мало прожил. Мало успел написать. Собрание его сочинений всего одна небольшая книга. Но книга эта – «томов премногих тяжелей». Почему «тяжелей», наверное, объяснять не нужно. В ней писатель оставил нам самые заветные свои мысли и чувства. О любви к людям, о желании всеми силами ума и души бороться за их счастье. Оставил своё тревожное, бьющееся и по сей день сердце.

Он оставил нам несколько замечательных сказок: «Сказка о жабе и розе», «Attalea Princeps», «То, чего не было». А последним произведением этого писателя стала известная многим сказка «Лягушка-путешественница».

Вспомните какие факты биографии В.Гаршина поразили вас при знакомстве с его судьбой и творчеством в 5 классе?

IV.Изучаем новое по теме.

Слово учителя о жизни и творчестве В.М. Гаршина.

В семье Гаршиных жил слуга – старый солдат Жуков, участник многих военных походов. Его рассказы очень любил слушать маленький Всеволод. Под их влиянием ещё в четыре года он неоднократно собирался в «поход», на войну. Он заказывал повару на дорогу пирожки, собирал немного белья, всё увязывал в узелок, надевал его на плечи и являлся прощаться с домашними. Эти сборы не были для мальчика игрой, он тогда искренне верил в возможность немедленно сделаться солдатом. Печальный, приходил он к матери прощаться. «Прощайте, мама, - говорил он, - что же делать, все должны служить!» «Но ты подожди, пока вырастешь, - отвечала мать, - куда же тебе идти, голубчик, такому малому?» «Нет, мама, я должен», - и глаза мальчика наполнялись слезами. Когда же очередь доходила до прощанья с няней, та начинала плакать и причитать над ним, как над настоящим новобранцем. Всеволод заливался горькими слезами и, наконец, соглашался на убеждения матери отложить поход до утра. Утро вечера мудренее, - говорит пословица, и мальчик, проснувшись утром, совершенно забывал о вчерашнем.

Малолетнему Всеволоду часто приходилось переезжать с места на место с полком, в котором служил его отец. Впечатления от этих детских странствий запомнятся мальчику на всю жизнь: усталые, грустные лица солдат, которых царская служба оторвала на долгие годы от родных и близких, горестные вздохи крестьян, которым, сколько ни бейся, не выбраться из постоянной нужды. Когда отец вышел в отставку, он купил дом в степном городке «Старобельске». Там и прошло детство будущего писателя. Когда Всеволоду было пять лет, его мать уехала со старшими братьями в Петербург, а Всеволод остался с отцом…»Жили мы с ним (отцом) то в деревне, то в городе, то у одного из моих дядей в Старобельском же уезде, - писал Гаршин в своей автобиографической заметке. – Никогда, кажется, я не перечитал такой массы книг, как в три года жизни с отцом, от пяти до восьмилетнего возраста». Он рано научился читать и на пятом году жизни уже сам читал книги. Спустя много лет Гаршин вспоминал себя маленьким ребёнком, когда жил с отцом, как сидели они вдвоём в долгие зимние вечера, отец – за счётами, Всеволод – за книгой. Неярко горела сальная свечка, потом пламя становилось тусклым, и нужно было снимать со свечи нагар специальными щипцами. Годы, проведённые с отцом, - это не только чтение книг; это и деревенская природа, степное раздолье, птицы и животные. Всеволод целыми днями бродил по окрестностям, собирал грибы, наблюдал за насекомыми, ящерицами, лягушками, изучал повадки зверей. Зародившуюся в это время любовь к природе он сохранил на всю жизнь. Позже, когда жил в Петербурге, он вспоминал:

Мне жалко вас, родимые места,

Мне жалко вашей вольной красоты;

Мне скучно здесь, душа болит в разлуке

С родимой степью, где дышать привольно,

Где солнце так тепло сияет с неба;

Где мириады трав цветут, кивая

Навстречу мне головками своими…

Сказка "То, чего не было» была написана во время пребывания в деревне Ефимовке, где с 1880 по 1882 год, находился Гаршин. Туда, после продолжительной болезни, привёз его дядя В.С.Акимов и создал ему там самую идеальную для поправки жизнь и обстановку, так как чувство беспредельной тоски и угнетённости не покидало его. За время его пребывания в деревне с конца 1880 до весны 1882 года он написал только небольшую сказку «То, чего не было», предназначавшуюся сперва для детского рукописного журнала, который задумали издавать дети А.Г.Герда; но сказка вышла не детская, а «скалдырническая», как выразился о ней сам В.М. Гаршин, т.е. слишком пессимистическая и была напечатана в народническом журнале «Устои», 1882 год, №3 – 4.

Сегодня мы познакомимся со сказкой "То, чего не было", нам предстоит ответить на вопрос «Сказка это или сновидение?», которое приходит к главному герою во время послеобеденного зноя.

V. Учимся анализировать художественное произведение

Так как сказка имеет философский характер прочтение имеет важное значение, поэтому для знакомства с произведением мы выбрали аудиокнигу. Ребята не просто слушают, они следят за содержанием по печатному варианту и отмечают партитуру прочтения.

Задание (коллективная работа учителя и учащихся)

Приступим к анализу произведения, на первый план выдвигая такой элемент формы, как сюжет. Ответьте на вопросы:

- Что мы прочитали, сказку, рассказ, стихотворение или что-то другое? ( Сказку)

- Почему вы так думаете? Докажите.

(В сказке животные разговаривают как люди, происходят чудесные события. Конец сказки весёлый, радостный, счастливый; в ней происходит борьба между добром и злом; герои преодолевают трудности, многие эти сказочные элементы есть в сказке Гаршина.)

- Чем сказка Гаршина не похожа на другие литературные сказки?

(Сказка в отличие от большинства других заканчивается грустно. Это необычная сказка.)

- Ребята, обратимся к началу сказки? К его первому предложению.

(В один прекрасный июньский день, - а прекрасный он был потому, что было 28 градусов по Реомюру, - в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было ещё жарче, потому что место было закрытое от ветра густым- прегустым вишняком.)

- Можно ли назвать такое начало мелодичным и напевным, произведение какого фольклорного жанра оно вам напоминает? Почему?

(Стих русских былин тоже певучий, неторопливый, длинный, с повторами.)

- Вернёмся к нашей сказке. Почему она так называется?

(Спор животных не мог произойти на самом деле.)

- Какие мысли возникли у вас при чтении этого произведения? Как бы вы ответили на вопрос «Что есть мир?»

- Где и когда происходят события? С чего всё началось? Найдите в тексте и зачитайте описание места событий с учетом партитуры прочтения.

- О чём должно думать порядочное животное, по мнению навозного жука?

(Заботиться надо о своём потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения.)

- Почему муравей называет себя несчастным?

(Муравей тоже трудится, но не для себя лично, а для казны. «Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасибо не скажет…Судьба!»)

- Чем похожа и чем отличается жизнь муравья и навозного жука?

(Они оба трудятся, но жук для себя и своего потомства, а муравей для общего блага.)

- Что есть мир для кузнечика?

(Кузнечик судит о просторах нашей вселенной с высоты своего прыжка («я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты».)Кузнечик – философ, очень любит потрещать о Прелестная гусеница живёт мыслями о будущей жизни, и когда кузнечик обвиняет её в том, что она, как любая практическая натура думает только о том, как бы набить себе живот, сразу обижается («-Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! – жалобно воскликнула гусеница. – Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.»)

Интересно вспомнить «незамысловатое повествование о беззаботном кузнечике» М.В.Ломоносова. Кузнечик сравнивается с ангелом, вероятно, по признаку «несущий добро, лёгкий, лишённый земных забот»:

Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен!

Ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен…

Кузнечик воплощает символический смысл духовной свободы, свободы от земных забот.)

- Прочитайте,с учетом партитуры о том, что видел на своём веку гнедой? Что означают многоточия в его речи?

(Почти весь мир гнедого – это двадцать восемь вёрст от имения до города. Значимость отдельных пунктов «большого мира» (Лупаревки, Богоявленска, Николаева) определяется качеством имеющегося там сена. Старый гнедой (ему был уже семнадцатый год, а для лошади это всё равно, что для человека семьдесят седьмой) глубокомысленно рассуждает о том, что сам видел на своём веку. Для него мир – это все те деревни и города, в которых он побывал. («Вот это-то и есть мир; не весь положим, ну да всё-таки значительная часть». В тексте встречается многоточия. За этим знаком – неизвестность, недоговорённость. Чтение такого текста требует психологических пауз и таинственного тона. Три из них встречаются в речи гнедого, что приводит нас к мысли о том, что лошадь очень старая, мудрая, много испытавшая, которая многое не говорит вслух.).

- В чём смысл жизни улитки?

(Для улитки, мир – это лист лопуха, по которому она ползёт уже четыре дня, а он всё ещё не кончается («и прыгать никуда не нужно – всё это выдумки и пустяки; сиди себе, да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами: от них голова болит, и больше ничего.». Она, как сказал кузнечик, думает только о том, как бы набить себе живот.)

- Кого кузнечик назвал практическими натурами и почему?

(Прелестная гусеница живёт мыслями о будущей жизни, и когда кузнечик обвиняет её в том, что она, как любая практическая натура думает только о том, как бы набить себе живот, сразу обижается («-Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! – жалобно воскликнула гусеница. – Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.»)

- Можно ли назвать гусеницу практической натурой?

(Гусеница набивает себе живот, чтобы не погибнуть и в будущем стать бабочкой. Крошечный абзац, описывающий разговор кузнечика с гусеницей, утверждает задушевный, сердечный тон повествования, как искомый для всего произведения. Именно здесь, и только здесь появляется характерная примета чисто сентиментального стиля – междометие «Ах!», а также проявляется слезливость автора и его чувствительный образ.)

- Что можно сказать о мухах?

(Мухи воспринимают всё происходящее вокруг них, как должное. Они не могут сказать, чтобы им было худо. Только что они наелись варенья и остались довольны. Они думают только о себе, безжалостны даже к родной матери («Наша маменька увязла в варенье, но что же делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.»)

- Различаются ли точки зрения героев сказки?

(Все «точки зрения» в конечном счёте одинаковы. Потому что все упомянутые господа только шагали, прыгали, ползали по земле, но не росли ввысь, чтобы видеть дальше. Поэтому мир для каждого из них ограничен своим, известным ему «пятачком».)

- Какая фраза в сказке выполняет роль нравоучения, морали? Почему?

(Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения. И она была совершенно права. Можно сделать вывод, что «То, чего не было» это и сказка, и философская притча. )

- В сказке автором использован специальный приём, который используется также в баснях – это аллегория (иносказание). Вспомните, что это такое?

(Под видом животных изображаются люди. Как сказал А.С.Пушкин: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам - урок». А какой урок вы извлекли из этой сказки?

Мораль сказки: Большое уважение нужно иметь даже к мнению маленьких - такова главная мысль сказки. Герои сказки беседовали о смысле жизни жарким июньским днём Каждый призывал с уважением относиться к его мнению. Однако никто не соглашался с другими спорщиками, потому что каждый ценил лишь свое собственное мнение, считая лишь его правильным.

Только зеленая ящерица считала, что нужно прислушиваться к мнению других. Однако она сказать совсем ничего не успела. Ей просто прижали хвост, и она осталась без этой задней части тела, убежала с оторванным хвостом, потому что она единственная решилась свои убеждения высказать.

Нужно уметь спорить, но слушать мнения, уважать взгляды других - вот мораль сказки.)

VI. Углубляем знания по теме

Игра ассоциация.

Задание 1

Действие сказки разворачивается на собрании различных насекомых, среди которых разгорается спор о смысле жизни.

Попробуйте догадаться какое определение, к какому герою сказки относится?

|   мрачный, несчастный мрачный, несчастный

| кузнечик |

|    трудолюбивый трудолюбивый

| гнедой |

| весёлый, жизнерадостный

| жук, |

|  глубокомысленный, мудрый глубокомысленный, мудрый

| мухи |

|   ленивая ленивая

| гусеница |

|  безжалостные, эгоистичные, самовлюблённые безжалостные, эгоистичные, самовлюблённые

| ящерица

|

| мечтательная недотрога

| муравей |

| самая любознательная, скромная

| улитка |

Задание 2

Глеб Успенский писал в статье «Смерть Гаршина»: «Вот крошечная сказка: «То, чего не было». В ней всего пять-шесть страниц, но попробуйте сосчитать по пальцам, каких сторон жизни хотел коснуться в ней Гаршин: всё, что составляет для всего общества насущнейшую заботу переживаемого им времени, - всё стремится Гаршин затронуть, поставить на своё место, указать связь между всею цепью явлений текущей действительности».

Каждое животное - это собирательный образ какого-то слоя людей. Давайте попробуем используя свои знания определить какому социальному статусу соответствует тот или иной герой.

| Название животного | Ассоциация с человеком |

| жук | крестьянин-кулак |

| муравей | пролетарий |

| кузнечик | актер или писатель |

| гусеница | конфессиональный служитель, церковнослужитель (существующая жизнь не имеет значения. Важно, что будет после не) |

| гнедой | путешественник |

| жук | мещанин |

| улитка | нахлебник общества |

| ящерица | философ |

Графическое построение композиции сказки

Кульминация сюжета

( пришедший за гнедым, проснувшийся кучер Антон)

| Концовка «Хвост через несколько времени вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым.» |

![]()

Завязка (зачин)

Завязка (зачин)

![]()

| Развязка ( Антон взял Гнедого за чуб и повёл его из сада, а ящерица осталась без хвоста. |

(возвращение на полянку) Экспозиция

(предыстория событий)

Слово учителя.

Подводя итог разговора, ящерица сказала: Господа, я думаю, что все вы совершенно правы, но с другой стороны… Но ящерица так и не успела сказать, что было с другой стороны. Как вы думаете, что хотела сказать ящерица?

VI.Изучение нового материала

Слово учителя.

Ребята, а вы любите путешествовать? А на чём предпочли бы отправиться в долгий и увлекательный путь? Ведь из окна вагона много не увидишь, из иллюминатора теплохода тоже. А вот одна героиня сказки нашла удивительный способ, с помощью которого она увидела так много и под собой, и вокруг себя, и впереди, и сзади… Догадались, что это за путешественница? Конечно, это лягушка из одноимённой сказки Всеволода Михайловича Гаршина.

- Как ты думаешь, зачем писатели, в том числе и Гаршин, делают героями своих рассказов «говорящих» животных?

VII.Развиваем умение выразительного чтения и актерского мастерства.

(Для выполнения этого вида работы дети получили опережающие задания:

1.Прочитать сказку.

2.Подготовить чтение в лицах понравившегося тебе отрывка. Обратить внимание на речь героев, интонацию, характер.

VIII. Углубляем знания по теме.

- Чтобы проверить, хорошо ли вы знаете, содержание сказки, предлагаю вам расположить пункты плана по порядку и записать из в тетрадь. Работать будете в парах. 1 минута.

| 1. Незваные гости 2. - На юг! На юг! 3. Мирная жизнь на болоте. 4. В полёте. 5. Это я! Я! 6. На следующем отдыхе | 1.Мирная жизнь на болоте. 2. Незваные гости. 3. –На юг! На юг! 4. В полёте. 5. На следующем отдыхе. 6. – Это я! Я! |

- Что значит благополучно? (Тихо и спокойно). Прочитайте, как толкуется значение этого слова в словаре Ожегова: Благополучие – спокойствие и счастливое состояние, жизнь в довольстве.

- Какие качества мы смогли увидеть в характере лягушки?

Неудивительно, что отношение автора к лягушке сложное: он и любуется ею – «пёстрая лакированная спинка», и жалеет её – «бедная лягушка», и по-доброму смеётся над тем, как она не выдержала и « упала в грязный пруд», как она привирает.

- Можно ли все качества лягушки назвать хорошими?

- Давайте выберем положительные и отрицательные качества. (Работа в группах).

| Положительные | Отрицательные |

| вежливая осторожная смелая решительная | хвастливая честолюбивая несдержанная любопытная лживая |

IX. Подводим итоги изученного по сказке «Лягушка путешественница»

- Какие положительные качества вы выбрали? Отрицательные?

-Присущи ли людям эти качества характера?

-Какие качества нужно воспитывать в себе?

- Что делать с плохими?

- Сказка «Лягушка – путешественница» была и остаётся популярной среди детей и взрослых. И название этой сказки стало крылатой фразой. Эти слова употребляют, когда хотят сказать о человеке потерпевшем неудачу из-за хвастовства.

Мы познакомились с очень мудрыми сказками, потому что в них подняты проблемы, важные для каждого человека. Используя иносказательную форму, автор побуждает нас с детства задумываться над важными жизненными вопросами, находить правильные ответы, думать, к чьему мнению можно прислушаться, а кому доверять не стоит.

X. Учимся философскому осмыслению замысла писателя Какие пословицы передают основную идею сказок В.Гаршина?

Умные речи приятно и слушать.

Живи всяк своим умом.

У всякого словца жди конца.

Меньше говори, да больше делай.

Людских речей не переслушаешь.

Задание.

Вставьте пропущенные слова в пословицы В.И.Даля

«Гора с горой не сходится, а горшок с горшком ………………..»

«Чудеса в решете! Дыр много, а выскочить …………….».

«Собаку съел ,а ………………. подавился».

«Утро вечера мудренее, трава …………. зеленее».

«………….. о двух концах: либо ты меня, либо я тебя».

«Дорога ……………. к обеду, а там хоть под лавку».

«Губа не дура, язык не ……….., знают, что горько, что сладко».

XI.Рефлексия.

XII. Оценивание работы учащихся.

XIII. Домашнее задание.

Составьте небольшой рассказ о том, как сложилась дальнейшая судьба лягушки. Здесь нужно применить свою фантазию и воображение, представить себя писателями – сказочниками.

Литература

История русской литературы: в 4 томах / Под редакцией Н.И. Пруцкова и других - Л., 1980-1983 гг.

Самосюк Г.Ф. Нравственный мир Всеволода Гаршина// Литература в школе. 1992. № 56. С. 13.

Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. М., 1981.

Г.А.Бялый. Всеволод Гаршин. Л.1969.

2. Алла Латынина.В.Гаршин. Творчество и судьба. М.1986.

3. В.И.Порудоминский. Грустный солдат или жизнь В.Гаршина. М 1987.

2. С.И.Татаринов, В.Т.Терещенко. Край Бахмутский.Очерки исторического краеведения. - Донецк, 1992.

https://deti-online.com/skazki/skazki-garshina/to-chego-ne-bylo/

https://multiurok.ru/files/znakomstvo-so-skazkoi-v-m-garshina-to-chiegho-nie-bylo.html

мрачный, несчастный

мрачный, несчастный

трудолюбивый

трудолюбивый глубокомысленный, мудрый

глубокомысленный, мудрый

ленивая

ленивая безжалостные, эгоистичные, самовлюблённые

безжалостные, эгоистичные, самовлюблённые