Просмотр содержимого документа

«Лёгкая атлетика»

Лёгкая атлетика. Эстафетный бег.

Подготовила презентацию: Ложкина Валерия Студентка гр:ТХ2-15

Эстафетный бег.

- Эстафетный бег – это командный вид состязаний, в которых каждый участник команды пробегает по очереди одинаковый (4х100, 4х200, 4х400 и т.д.). Или различных по длине отрезок дистанции (800+400+200+100, 400+300+200+100), передавая эстафетную палочку спортсмену, бегущему следующий этап.

Техника эстафетного бега на короткие дистанции.

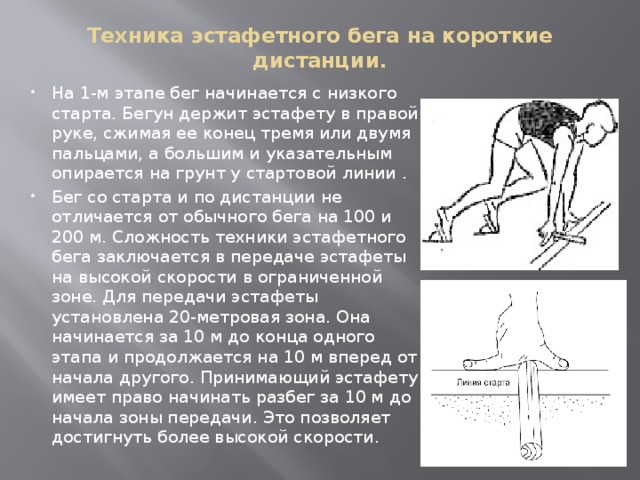

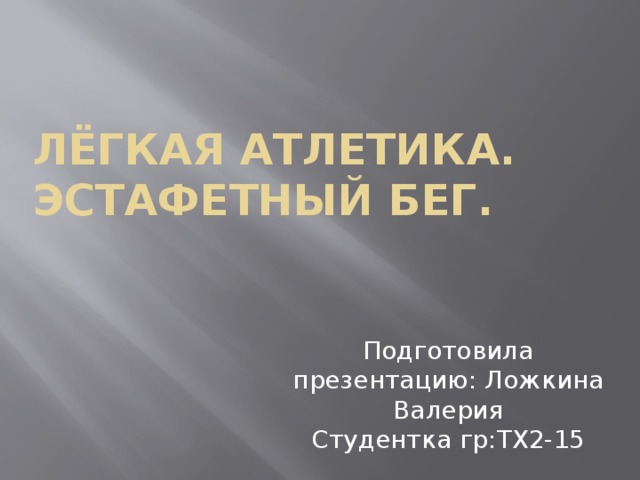

- На 1-м этапе бег начинается с низкого старта. Бегун держит эстафету в правой руке, сжимая ее конец тремя или двумя пальцами, а большим и указательным опирается на грунт у стартовой линии .

- Бег со старта и по дистанции не отличается от обычного бега на 100 и 200 м. Сложность техники эстафетного бега заключается в передаче эстафеты на высокой скорости в ограниченной зоне. Для передачи эстафеты установлена 20-метровая зона. Она начинается за 10 м до конца одного этапа и продолжается на 10 м вперед от начала другого. Принимающий эстафету имеет право начинать разбег за 10 м до начала зоны передачи. Это позволяет достигнуть более высокой скорости.

Передача эстафетной палочки.

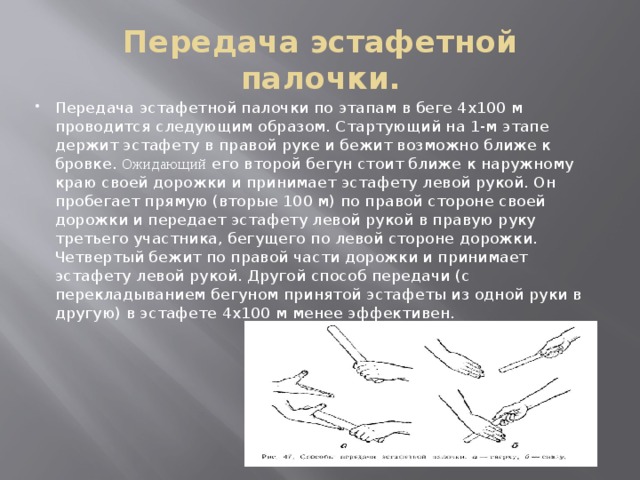

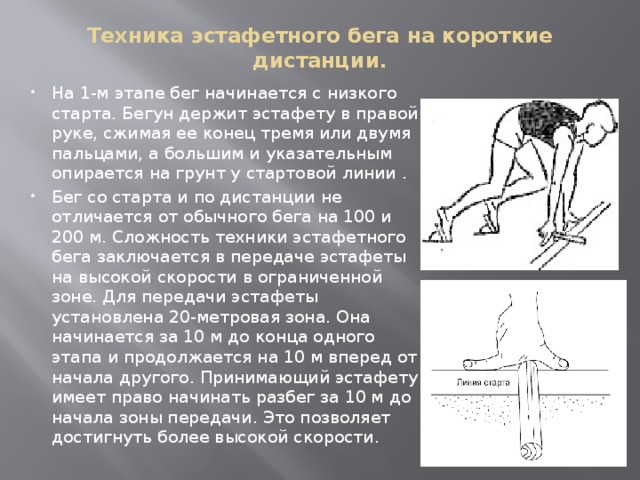

- Передача эстафетной палочки по этапам в беге 4x100 м проводится следующим образом. Стартующий на 1-м этапе держит эстафету в правой руке и бежит возможно ближе к бровке. Ожидающий его второй бегун стоит ближе к наружному краю своей дорожки и принимает эстафету левой рукой. Он пробегает прямую (вторые 100 м) по правой стороне своей дорожки и передает эстафету левой рукой в правую руку третьего участника, бегущего по левой стороне дорожки. Четвертый бежит по правой части дорожки и принимает эстафету левой рукой. Другой способ передачи (с перекладыванием бегуном принятой эстафеты из одной руки в другую) в эстафете 4x100 м менее эффективен.

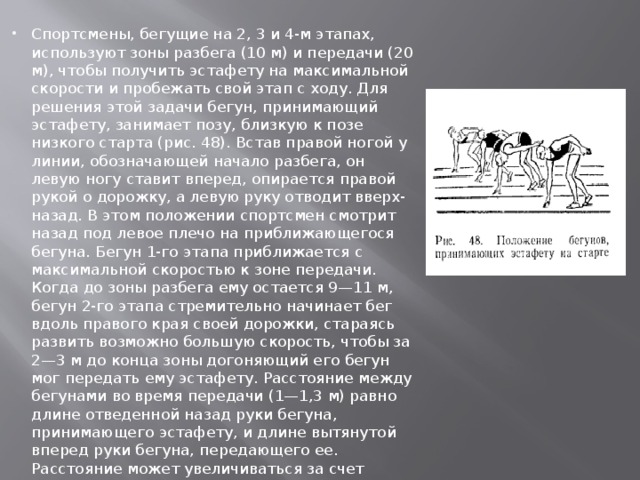

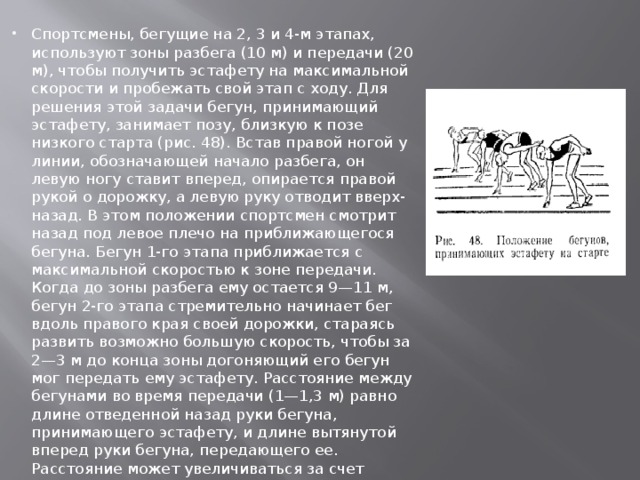

- Спортсмены, бегущие на 2, 3 и 4-м этапах, используют зоны разбега (10 м) и передачи (20 м), чтобы получить эстафету на максимальной скорости и пробежать свой этап с ходу. Для решения этой задачи бегун, принимающий эстафету, занимает позу, близкую к позе низкого старта (рис. 48). Встав правой ногой у линии, обозначающей начало разбега, он левую ногу ставит вперед, опирается правой рукой о дорожку, а левую руку отводит вверх-назад. В этом положении спортсмен смотрит назад под левое плечо на приближающегося бегуна. Бегун 1-го этапа приближается с максимальной скоростью к зоне передачи. Когда до зоны разбега ему остается 9—11 м, бегун 2-го этапа стремительно начинает бег вдоль правого края своей дорожки, стараясь развить возможно большую скорость, чтобы за 2—3 м до конца зоны догоняющий его бегун мог передать ему эстафету. Расстояние между бегунами во время передачи (1—1,3 м) равно длине отведенной назад руки бегуна, принимающего эстафету, и длине вытянутой вперед руки бегуна, передающего ее. Расстояние может увеличиваться за счет наклона туловища бегуна, передающего эстафету.

-

- Скорость бегуна на этапах спринтерской эстафеты должна быть максимальной, ее нельзя снижать в зонах передачи. Показателем, характеризующим эффективность техники, может служить время прохождения бегуна с эстафетной палочкой 20-метровой зоны передачи. У спринтеров-мужчин высокой квалификации это расстояние преодолевается за 2,0 с и меньше, у женщин — за 2,2 с и меньше. Следовательно, стартующему бегуну необходимо почти полностью использовать 30-метровое расстояние, чтобы набрать самую высокую скорость. Лучше всего, если скорость бегунов в момент передачи эстафеты будет одинакова.

- До момента передачи эстафеты у обоих бегунов руки движутся как в спринте. Но как только бегун приблизится к принимающему эстафету на расстояние, нужное для передачи, он дает сигнал «хоп». По этому сигналу принимающий эстафету, не снижая темпа и не нарушая ритма бега, выпрямляет левую (для бегунов 2-го и 4-го этапов) руку с опущенной кистью (отведенный большой палец образует с остальными пальцами угол, открытый книзу). В это мгновение бегун, передающий эстафету, быстро вытягивает правую руку и движением снизу вперед и слегка вверх точно вкладывает эстафету в кисть принимающего.

- До момента передачи эстафеты у обоих бегунов руки движутся как в спринте. Но как только бегун приблизится к принимающему эстафету на расстояние, нужное для передачи, он дает сигнал «хоп». По этому сигналу принимающий эстафету, не снижая темпа и не нарушая ритма бега, выпрямляет левую (для бегунов 2-го и 4-го этапов) руку с опущенной кистью (отведенный большой палец образует с остальными пальцами угол, открытый книзу). В это мгновение бегун, передающий эстафету, быстро вытягивает правую руку и движением снизу вперед и слегка вверх точно вкладывает эстафету в кисть принимающего.

- Еще лучше, если принимающий эстафету отбрасывает руку назад не по сигналу «хоп», а в момент, когда достигает отметки, установленной в процессе тренировки. Разумеется, такой способ требует хорошей согласованности в действиях бегунов.

- Для точности передачи эстафеты важно еще в ходе занятий определить момент начала бега принимающего. Для этого на некотором расстоянии перед линией разбега делается отметка. В момент, когда бегун, передающий эстафету, достигнет этой отметки, принимающий стремительно начинает бег вдоль правого края своей дорожки, стараясь развить возможно большую скорость

Расстояние до отметки должно быть таким, чтобы бегун с эстафетой догнал принимающего точно у места, намеченного для передачи (за 4—5 м до конца зоны). В процессе тренировки и на прикидках отметка уточняется, причем это расстояние можно определить следующим образом (В. Кривозубов, 1984): вначале определяется место передачи эстафеты (S = 25 м), затем определяется время пробегания 25 м в стартовом разгоне принимающего эстафету из положения низкий старт с опорой на одну руку (например, t1 = 3,35 с) и последних 25 м передающего эстафету при беге на 75—100 м (t2 = 2,25 с). Далее определяем разницу во времени пробегания 25 м передающим и принимающим — t (3,25—2,25=1,00 с), рассчитываем среднюю скорость бега передающего (25 м : 2,25 с=11,11 м/с) и расстояние, которое он пробегает за время t (11,11x1,00 с=11,11 с). Это расстояние и является оптимальной величиной «форы» между принимающим и передающим без учета реакции на движущийся объект (в среднем запаздывающая реакция принимающего эстафету равна 0,2с). Полная величина «форы» должна включать также длину отрезка, пробегаемого передающим, из-за времени запаздывающей реакции принимающего.

К моменту передачи важно бежать в ногу. Для этого хорошо тренированный бегун на 100 м добивается такого однообразия всех шагов, которое позволяет ему вбегать в зону передачи почти всегда в одном и том же месте, одной и той же ногой. Чтобы убедиться в этом, следует пробежать весь этап и зону 2—3 раза. Если шаги не совпадают, то стартующему в зону нужно приноровиться к шагам другого бегуна.

В эстафетах, где соотношение скорости бега принимающего и передающего бегунов несколько иное (например, 4x200 м, 4x400 м, 800+400+200+100 м), следует делать соответствующие поправки.

В прикидках и соревнованиях в беге на 200 и 400 м нужно определить скорость бега на последних 10 м и на основании этого сделать соответствующие расчеты. Естественно, что чем медленнее бегун заканчивает свою дистанцию, тем меньшим должно быть расстояние от контрольной отметки до начала зоны передачи.